Проблемы образования и накопления отходов производства и потребления в Республике Бурятия

Автор: Базаров А.Б., Тагаева Т.О., Савина А.И.

Статья в выпуске: 1, 2025 года.

Бесплатный доступ

Накопление отходов производства и потребления представляет собой одну из ключевых проблем современного общества, требующую интеграции экологоэкономических подходов к ее решению. Республика Бурятия (РБ), обладая уникальным природным потенциалом, в том числе Байкальской природной территорией, сталкивается с серьезными вызовами в сфере обращения с отходами. Высокая концентрация добывающих отраслей и неравномерность инфраструктуры переработки отходов усложняют задачи устойчивого развития региона. Целью проведенного исследования, результаты которого представлены в статье, является анализ проблемы образования и накопления отходов производства и потребления в Республике Бурятия. Были использованы такие методы исследования, как модель экологической кривой Кузнеца (ЭКК) и метод декаплинга, которые позволяют выявить взаимосвязь между экономической активностью и объемом образования отходов. Проанализирована структура и динамика образования отходов, осуществлена оценка территориальной дифференциации экологической нагрузки, а также намечены перспективы внедрения современных технологий переработки отходов. Результаты исследования ориентированы на формирование стратегий, обеспечивающих баланс между экономическим ростом и охраной окружающей среды.

Эколого-экономическая ситуация, отходы производства и потребления, экологическая кривая кузнеца, эффект декаплинга, устойчивое развитие, республика бурятия, переработка отходов, экологическая безопасность

Короткий адрес: https://sciup.org/148330978

IDR: 148330978 | УДК: 332.1 | DOI: 10.18101/2304-4446-2025-1-18-32

Текст научной статьи Проблемы образования и накопления отходов производства и потребления в Республике Бурятия

Базаров А. Б., Тагаева Т. О., Савина А. И. Проблемы образования и накопления отходов производства и потребления в Республике Бурятия // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. 2025 № 1. С. 18–32.

Эколого-экономическая ситуация в РБ. Республика Бурятия — развивающийся регион, обладающий уникальными культурными и историческими традициями, а также богатейшим природным, ресурсным и туристическим потенциалом. Этот субъект Российской Федерации находится на юге Восточной Сибири, к востоку от озера Байкал, которое является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. С 2019 г. Бурятия включена в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), что связано с расширением стратегического значения региона для восточного направления развития страны1.

Административно-территориальная структура республики включает 21 муниципальный район, 16 городских и 248 сельских поселений. Территория региона занимает площадь 351,3 тыс. кв. км, что составляет 2,1% от общей площади России и 5% территории ДФО. Географическое расположение региона граничит с Республикой Тыва, Иркутской областью, Забайкальским краем, а также Монголией. Пограничное положение с Монголией обеспечивает региону значительные возможности для внешнеэкономического сотрудничества, делая Бурятию важным звеном в транспортно-коммуникационной системе между Россией, Монголией, Китаем и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Это положение подкрепляется участием в международных инициативах, таких как экономический коридор «Китай — Монголия — Россия»2.

Ключевое значение республики в транспортной инфраструктуре России обеспечивается пересечением ее территории двумя федеральными железнодорожными магистралями — Транссибирской и Байкало-Амурской, а также тремя федеральными автомобильными трассами. Это стратегическое расположение укрепляет роль Бурятии как транспортного узла, способствующего интеграции региона в глобальные экономические процессы и формированию устойчивой экономики, ориентированной на внешние и внутренние рынки.

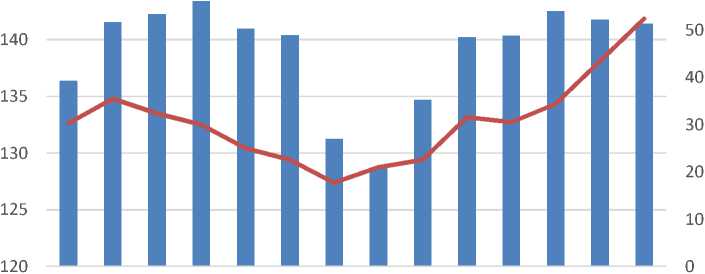

Экономика Республики Бурятия занимает скромное место в национальной экономике и структуре ДФО, на ее долю приходится около 0,3% ВВП России и 4,6% валового регионального продукта федерального округа. Несмотря на ряд сложностей, регион демонстрирует устойчивую тенденцию к росту инвестиционной активности и реализацию национальных проектов, направленных на модернизацию инфраструктуры и улучшение качества жизни (рис. 1).

После периода падения ВВП в 2014–2017 гг., вызванного последствиями общероссийского политического кризиса 2014 г., экономика республики начала восстанавливаться. Однако в последние годы экономика республики стагнирует по причине кризисов, вызванных пандемией и мировой политической ситуацией.

^ Валовый региональный продукт РБ, млрд. руб.

^^^^^^вОбъем инвестиций в основной капитал, млрд. руб. (правая ось)

Рис. 1. Валовой региональный продукт и инвестиции в основной капитал в ценах 2010 г. Источник: доклад Министерства экономики РБ и статистический сборник1

Инвестиционная активность, напротив, несмотря на кризисы, показывает рост с 2017 г. Объем инвестиций в основной капитал в 2023 г. достиг 52,4 млрд рублей, увеличившись на 20,7% по сравнению с предыдущим годом, что объясняется реализацией крупных проектов в промышленности, строительстве и инфраструктуре. Важную роль сыграли внебюджетные источники, на долю которых пришлось около 80% всех инвестиций. Ключевыми проектами стали модернизация производственных мощностей таких предприятий, как АО «Улан-Удэнский авиационный завод», ООО «Озерное» и АО «Хиагда».

Однако необходимо отметить ресурсную направленность инвестиционных процессов. Несмотря на позитивную динамику инвестиций, остаются проблемы, связанные с их структурой. Инвестиции направляются в такие сферы, как добывающая промышленность и лесозаготовка, что ограничивает приток инвестиций в других отраслях. Сохраняются риски недостаточного финансирования жилищного строительства, транспортной инфраструктуры и экологически ориентированных проектов.

В новых экономических условиях перспективным направлением для региона становится развитие рекреационно-оздоровительного комплекса. Помимо традиционных туристических услуг актуальной задачей является формирование системы современных медицинских и реабилитационных центров, что позволит повысить конкурентоспособность региона.

Таким образом, Республика Бурятия демонстрирует потенциал для устойчивого эколого-экономического развития, однако для достижения долгосрочной стабильности региона требуется диверсификация экономики, включающая внедрение инновационных технологий и привлечение экологически ответственных инвестиций. Необходимость освоения инвестиций природоохранного направления обусловлена наличием в Бурятии экологических проблем. Республика Бурятия сталкивается с серьезными проблемами, связанными с загрязнением водных и атмосферных ресурсов, что отражается на благополучии населения и устойчивом развитии региона. Основными источниками загрязнений являются промышленные предприятия, предприятия теплоэнергетики и транспорт. Особую угрозу для экологической безопасности представляют выбросы в атмосферу опасных веществ, таких как бенз(а)пирен, диоксид серы, оксид углерода, а также повышенные концентрации тяжелых металлов в водных ресурсах, особенно в реках, впадающих в озеро Байкал.

Однако особенно неблагоприятная ситуация складывается в сфере образования отходов производства и потребления. В 2023 г. в Республике Бурятия было образовано 158,4 млн тонн отходов производства и потребления, что более чем в два раза превышает уровень 2019 г. (таблица 1).

Таблица 1

Динамика образования отходов производства и потребления в Республике Бурятия по классам опасности в 2019–2023 гг., тыс. тонн

|

Класс опасности |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

2023 |

|

Первый |

0,02 |

0,045 |

0,021 |

0,009 |

0,006 |

|

Второй |

0,007 |

0,06 |

0,044 |

0,035 |

0,034 |

|

Третий |

25,7 |

22,9 |

9,8 |

9,9 |

11,9 |

|

Четвертый |

145,7 |

88,2 |

97,8 |

97,2 |

44 742,4 |

|

Пятый |

72 422,3 |

37 956,8 |

121 292,8 |

169 853,9 |

158 377,1 |

|

Всего отходов |

72 593,7 |

38 068,1 |

121 400,5 |

169 961,1 |

158 433,9 |

Источник: О состоянии и охране окружающей среды Республики Бурятия: государственный доклад / Министерство природных ресурсов РБ. Улан-Удэ, 2023. 224 с.

Основная масса отходов приходится на 4-й и 5-й классы опасности, т.к. основным источником образования производственных отходов является добыча полезных ископаемых, на долю которой приходится более 80% общереспубликанского объема образованных отходов. Считается, что накопление отходов этих классов не представляет большой опасности, но с нашей точки зрения это не так. По оценкам специалистов, до 16% веществ, содержащихся в производственных отходах, составляют токсичные вещества: цинк, свинец, кадмий, ртуть, мышьяк и другие. Особую экологическую угрозу представляют хвостохранилища (шла-мохранилища), многие из которых были построены с нарушением экологических норм. В настоящее время отмечаются утечки загрязняющих веществ из хвосто-хранилищ. Ситуация осложняется тем, что практически все хвостохранилища расположены в черте городов и поселков: загрязненные потоки попадают в реки и скважины, из которых жители снабжаются питьевой водой. Например, на Холбинском руднике (близ поселка Монды, Тункинский район) после заполнения хвостохранилища хвостами флотации происходит просачивание сульфатных вод из-под дамбы с высоким содержанием тяжелых металлов. Другая опасность, исходящая от хвостохранилищ, — это выбросы загрязняющих атмосферу веществ. В образцах проб воздуха, взятых в районах сооружений, обнаруживают повышенное содержание диоксида серы и диметилсульфида, которые образуются внутри отвалов.

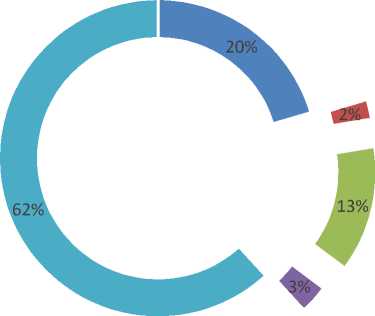

Объем утилизированных отходов сократился на 30% в 2023 г. по сравнению с предыдущим годом, а обезвреженных — на 40%, что свидетельствует о необходимости роста переработки и снижения доли захоронения отходов. В 2023 г. 99 млн тонн отходов (13%) было направлено на хранение (рис. 2).

■ Образовано отходов за год ■ Утилизировано отходов

-

■ Хранение отходов ■ Захоронено отходов

-

■ Наличие отходов на конец 2022 года

Рис. 2. Движение отходов производства и потребления в 2023 г., тыс. тонн Источник: О состоянии и охране окружающей среды Республики Бурятия: государственный доклад / Министерство природных ресурсов РБ.

Улан-Удэ, 2023. 224 с.

Снижение уровня переработки и рост накопленных отходов обостряют экологическую ситуацию в регионе. Эффективная переработка отходов, особенно тех, что связаны с добывающим и энергетическим секторами, должна стать приоритетом для Республики Бурятия. Успех в этом направлении зависит от развития инфраструктуры, поддержки инновационных решений и ужесточения экологических требований к предприятиям.

Анализ данных об образовании отходов в административных районах Республики Бурятия демонстрирует значительную вариативность, обусловленную особенностями экономической деятельности, плотностью населения и уровнем инфраструктуры в районах РБ. Наибольший объем отходов образуется в Мухорши- бирском районе (83 822,9 тыс. тонн), что связано с активной промышленной деятельностью, в том числе в добывающих отраслях. Аналогично высокие показатели наблюдаются в Бичурском (31 597,8 тыс. тонн) и Еравнинском районах (24 917,1 тыс. тонн), что также свидетельствует о высоком уровне хозяйственной активности на этих территориях (табл. 2).

Таблица 2

Данные о годовом объеме образования отходов в разрезе административных территорий Республики Бурятия в 2023 г., тыс. тонн

|

Муниципальное образование |

Образовано отходов |

Поступило отходов из других хозяйствующих субъектов |

Передача ТКО региональному оператору |

|

Баргузинский район |

4,9 |

3,4 |

3,6 |

|

Баунтовский эвенкийский район |

10319,7 |

0 |

0,2 |

|

Бичурский район |

31597,8 |

0 |

0,2 |

|

Джидинский район |

0,4 |

8,66 |

0,1 |

|

Еравнинский район |

24917,1 |

1,658 |

1,2 |

|

Заиграевский район |

113,3 |

5,81 |

0,7 |

|

Закаменский район |

0,9 |

1,6 |

0,3 |

|

Иволгинский район |

3,9 |

1,8 |

0,3 |

|

Кабанский район |

3187,3 |

0 |

0,9 |

|

Кижингинский район |

2,4 |

0 |

0,2 |

|

Курумканский район |

2,8 |

19,1 |

9 |

|

Кяхтинский район |

9,5 |

0 |

0,4 |

|

Муйский район |

406,7 |

0 |

0,6 |

|

Мухоршибирский район |

83822,9 |

0 |

0,5 |

|

Окинский район |

542,7 |

0 |

0,1 |

|

Прибайкальский район |

1633,6 |

0 |

0,7 |

|

Северо-Байкальский район |

50,2 |

0 |

0,5 |

|

Селенгинский район |

1423,5 |

28 |

0,4 |

|

Тарбагатайский район |

5,6 |

2,5 |

0,2 |

|

Тункинский район |

0,7 |

0 |

0,5 |

|

Хоринский район |

13,9 |

1,2 |

0,3 |

|

Город Северобайкальск |

60,9 |

0,1 |

1,7 |

|

Город Улан-Удэ |

306,2 |

11,4 |

23,9 |

Источник: О состоянии и охране окружающей среды Республики Бурятия: государственный доклад / Министерство природных ресурсов РБ. Улан-Удэ, 2023. 224 с.

В то же время такие районы, как Тункинский (0,7 тыс. тонн), Джидинский (0,4 тыс. тонн) и Закаменский (0,9 тыс. тонн), демонстрируют минимальные показатели образования отходов, что может быть связано с их природоохранной направленностью, низкой плотностью населения или недостаточным учетом отхо- дов. Эти контрасты подчеркивают дисбаланс в распределении экологической нагрузки между территориями.

Город Улан-Удэ выделяется как центр переработки и передачи отходов, принимая на себя основные потоки отходов из других районов. При этом именно в Улан-Удэ фиксируется наибольший объем передачи твердых коммунальных отходов (23,9 тыс. тонн) региональному оператору, что связано с развитой городской инфраструктурой. В сельских районах аналогичный показатель значительно ниже, что указывает на необходимость улучшения системы сбора и транспортировки отходов на периферии.

Очевидно, что текущая система управления отходами сталкивается с рядом вызовов. Высокая концентрация отходов в отдельных районах создает экологическую нагрузку и требует модернизации инфраструктуры переработки и хранения отходов. Недостаточная передача отходов региональному оператору в сельских районах указывает на необходимость внедрения современных технологий и повышения уровня экологической ответственности на местах. Город Улан-Удэ как ключевой центр переработки отходов нуждается в дополнительных ресурсах для предотвращения перегрузки существующей системы. Для достижения устойчивого развития требуется интеграция экологических и экономических подходов, направленных на снижение общего объема образования отходов, повышение уровня переработки и улучшение территориального баланса в обращении с отходами.

Система обращения с отходами в Республике Бурятия находится в процессе модернизации. В 2023 г. в рамках национального проекта «Экология» активно велась деятельность по расширению и строительству новых полигонов для захоронения отходов и созданию мусоросжигающих комплексов. В дополнение к существующим полигонам в крупных населенных пунктах началось строительство новых объектов в Селенгинске, Хоринске и других районах. Это способствовало ликвидации свалок в центральной экологической зоне Байкала, что улучшило экологическую ситуацию вблизи озера. В центральной экологической зоне Байкала ликвидировано 10 свалок, что улучшило условия жизни более 31 тысячи человек. Ликвидация свалок началась в Северобайкальске. Общее число ликвидированных свалок с 2018 г. достигло 706 (87% от их количества на начало 2018 г.).

Реализуются крупные проекты по переработке отходов. Завод АО «Республиканский мусороперерабатывающий завод» переработал около 950 тонн автомобильных шин, превратив их в такую продукцию, как резиновая крошка. По осуществляемому в Улан-Удэ проекту «Ниточка» переработано 80 тонн текстиля, макулатура перерабатывается на местных линиях в экологический утеплитель «эковата». Золошлаковые отходы Улан-Удэнской ТЭЦ-2 используются в дорожном строительстве. Результаты данных проектов востребованы не только в Бурятии, но и за ее пределами.

Поддержка переработчиков отходов также стала важной частью государственной программы. Малый и средний бизнес получают субсидии на компенсацию затрат, связанных с переработкой отходов, что стимулирует развитие устойчивой экономики региона. Эти меры не только снижают экологические риски, но и открывают новые возможности для предпринимательства, ориентированного на повторное использование ресурсов.

Однако приведенные примеры — это единичные случаи, не имеющие массового распространения. Общий анализ ситуации с отходами в Республике Бурятия показывает, что, несмотря на существенные усилия по улучшению управления отходами, значительная часть проблем остается нерешенной. Развитие инфраструктуры обращения с отходами идет медленно, переработка и сортировка практически отсутствует, основная масса отходов направляется на захоронение, не работает система раздельного сбора ТКО.

Мировой опыт применения ЭКК и анализа декаплинга. Совокупность экологических и экономических вызовов требует комплексного подхода. Понимание механизмов взаимодействия экономики и экологии в области отходов производства и потребления становится ключевым аспектом, необходимым для устойчивого развития региона. Экологическая кривая Кузнеца (ЭКК), отражающая связь между уровнем экономического развития и экологической нагрузкой, может помочь выявить долгосрочные тенденции такого взаимодействия. Согласно модели ЭКК на ранних стадиях развития увеличение экономической активности приводит к ухудшению экологической ситуации, но с ростом доходов и внедрением экологических технологий воздействие начинает снижаться.

Эффект декаплинга, выражающийся в снижении зависимости экологических нарушений от экономического роста, также представляет собой важный инструмент анализа. Его использование позволит оценить, как внедрение раздельного сбора, переработки отходов и других экологически чистых технологий в сфере образования отходов может способствовать снижению нагрузки на природные ресурсы и улучшению экологической обстановки, не замедляя темпы экономического развития.

Таким образом, анализ взаимодействия между экономикой и экологией на основе этих инструментов может стать основой для формирования стратегий устойчивого управления отходами в Бурятии, способствуя достижению баланса между экономическим развитием и сохранением окружающей среды.

Экологическая кривая Кузнеца и эффект декаплинга активно анализируются в мировой научной литературе, но в основном исследуется влияние экономического развития на выбросы парниковых газов (ПГ). Например, в Китае эти подходы выявили, что интенсивность выбросов CO₂ снижается с середины 2000-х годов, однако полного разрыва связи между экономическим ростом и выбросами пока не достигнуто [4].

Результаты международных исследований показывают, что высокоразвитые страны начинают демонстрировать снижение выбросов ПГ благодаря переходу к постиндустриальной экономике и внедрению возобновляемых источников энергии, тогда как большинство стран Африки, Азии и Америки сохраняют положительную корреляцию между ростом ВВП и выбросами [3]. Использование рассматриваемых инструментов актуально в региональном контексте. Например, такая китайская провинция, как Гуандун, иллюстрирует значимость регионального подхода: на ранних стадиях индустриализации выбросы ПГ растут, но переход к технологической модернизации позволяет добиться декаплинга [6]. Опыт Китая также демонстрирует, что такие инструменты эффективны и на отраслевом уровне. В обрабатывающей промышленности Китая, например, точка перегиба экологической кривой Кузнеца была достигнута лишь в некоторых подсекторах, тогда как другие все еще остаются в зоне роста выбросов [8]. Это подчер- 25

кивает значимость трансформации ключевых отраслей и внедрения низкоугле-родных технологий.

Современные исследования экологической кривой Кузнеца (ЭКК) показывают, что традиционная U-образная модель недостаточно отражает сложность связи между экономическим ростом и выбросами углерода. Глобальные данные указывают на формирование N-образной траектории, где выбросы растут на начальных этапах роста экономики, затем снижаются, но могут снова увеличиваться под воздействием новых факторов, таких как технологическое развитие и изменения в структуре производства [9].

Энергетический переход остается ключевым фактором, влияющим на снижение выбросов, особенно в странах с высоким уровнем экономического развития. В то же время в развивающихся странах сохранение положительной связи между ВВП и выбросами подчеркивает необходимость инвестиций в чистую энергетику и устойчивую инфраструктуру. Однако традиционная модель ЭКК часто не учитывает таких факторов, как трансграничное загрязнение, потребление импортируемых товаров и перенос вредных производств, что усложняет ее применение [7].

Ключевыми факторами, влияющими на снижение выбросов, стали повышение энергоэффективности, изменение структуры промышленности и развитие международной торговли и технологий. Например, опыт китайской провинции Цзянсу показывает, что международное сотрудничество, обмен технологиями и развитие внешней торговли играют важную роль в создании низкоуглеродной экономики. Применение ЭКК и анализ декаплинга в провинции позволили сделать вывод, что большинство ее уездов достигли определенной степени разрыва между экономическим ростом и выбросами углекислого газа, хотя только небольшая часть вышла на устойчивую траекторию сокращения [5].

Построение ЭКК и анализ декаплинга для РБ. С нашей точки зрения, рассматриваемые подходы могут стать эффективным инструментом анализа взаимодействия экономики и экологии для Республики Бурятия. Модели ЭКК и анализ декаплинга способны выявить факторы, способствующие снижению экологической нагрузки, что особенно актуально в контексте сохранения Байкальской природной территории, где важен баланс между экономическим развитием и охраной окружающей среды. Новизной исследования является использование подходов для анализа сферы обращения отходов: применение ЭКК и анализ декап-линга в Бурятии позволят учесть влияние ключевых отраслей, таких как добывающая промышленность, на процессы образования и накопления отходов. Это даст обоснование необходимости внедрения зеленых технологий, повышения энергоэффективности, модернизации сферы переработки отходов.

Результаты исследования подтверждают гипотезу экологической кривой Кузнеца, демонстрируя нелинейную зависимость между экономической активностью (X) и объемом образованных отходов в Республике Бурятия (Y). Результаты регрессионного анализа, основанные на панельных данных по муниципальным образованиям, представлены в табл. 3.

Таблица 3

|

Переменная |

Коэффициент |

Стандартная ошибка |

t-статистика |

Вероятность |

|

Х |

1,652 |

0,207 |

7,967 |

0 |

|

Х2 |

-2,09 |

0,003 |

-6,539 |

0 |

|

Х3 |

6,51 |

0,0012 |

5,22 |

0 |

|

Константа |

-1294,9 |

1079,2 |

1,119 |

0,02 |

Характеристики ЭКК для Республики Бурятия

Источник: расчеты авторов

В условиях непредоставления статистикой показателей добавленной стоимости (ВРП) по муниципальным образованиям наиболее удачным показателем, характеризующим экономическую активность (Х), является объем отгруженной продукции (тыс. р. в сопоставимых ценах на душу населения). Показатель Y (тыс. тонн на душу населения) отражает удельный объем образованных отходов производства и потребления, характеризующий экологическую составляющую хозяйственной деятельности. Сведения были предоставлены Банком данных муниципальных образований Российской Федерации, размещенным на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики1. Учет проводился по основному виду экономической деятельности, исключая данные о субъектах малого предпринимательства. Нелинейную зависимость иллюстрируют значимые коэффициенты при переменных X, X2и X3.

ЭКК для Республики Бурятия демонстрирует, что сначала объем отходов увеличивается, что объясняется ростом производства, расширением потребления и низкой эффективностью природоохранных технологий. Это подтверждается положительным и статистически значимым коэффициентом при Х, равным 1.652 (p<0,01). Этот результат согласуется с этапами экономического развития, когда приоритет отдается промышленному и социально-экономическому росту, а экологические аспекты остаются вторичными.

Отрицательное значение коэффициента при X2 (-2,09, p<0,01) указывает на замедление роста отходов на более высоких уровнях экономической активности. Это связано с внедрением более чистых технологий, развитием инфраструктуры переработки отходов и повышением экологической осведомленности и ответственности.

Положительное значение коэффициента при X3 (6,51, p<0,01) сигнализирует о дальнейшем росте отходов. Это может быть связано с усложнением технологических процессов, ростом урбанизации, увеличением потребления, сложностью обращения с отходами. К сожалению, в настоящее время многие региональные операторы, в том числе и в РБ, отказались от раздельного сбора отходов, сославшись на финансовые трудности. Таким образом, отсутствие адаптивных стратегий в управлении отходами может снова привести к их увеличению.

Несмотря на то, что построенная для РБ модель ЭКК хорошо иллюстрирует логику N-образной кривой, необходимо обратить внимание на низкий коэффициент детерминации (R2=0,281), указывающий на то, что модель объясняет лишь 28% факторов, влияющих на образование отходов. Низкое значение R2 может быть связано с рядом причин. Во-первых, модель не учитывает эффективность работы системы управления отходами, использование инновационных технологий переработки отходов, уровень социальной ответственности. Во-вторых, возможное наличие других неучтенных переменных (например, структуры экономики, уровня урбанизации и пр.) может оказывать влияние на объемы отходов. Статистическая значимость всех коэффициентов показывает, что полученные результаты являются устойчивыми. Однако их интерпретация указывает на необходимость учета дополнительных факторов, что будет предпринято в дальнейших исследованиях.

Тем не менее результаты модели показывают, что на практике региональные власти должны адаптировать экологическую политику к различным этапам экономического развития. На ранних стадиях важно минимизировать рост отходов за счет модернизации производства и внедрения технологий с низким воздействием на окружающую среду. На более высоких уровнях экономического роста приоритет должен быть отдан внедрению принципов циркулярной экономики, повышению объемов переработки и вторичного использования ресурсов, усилению нормативного регулирования и изменению моделей потребления. Таким образом, экологическая кривая Кузнеца, построенная для Республики Бурятия, подчеркивает необходимость динамичной экологической политики, учитывающей не только экономическую активность, но и социальные, технологические и институциональные изменения.

Также в рамках исследования был проанализирован эффект декаплинга в Бу- рятии. Коэффициент декаплинга (Dt), показывающий степень разрыва между темпами экономического роста и воздействия на окружающую среду, рассчиты- вался по формуле [1]:

D t

1-Е^

E0/Y0’

где Е о и E t — показатели, характеризующие негативное воздействие на окружающую среду (в нашем случае — объемы образования отходов на душу населения) в базовом и текущем периодах; У о и Y t — показатели уровня экономического развития (в нашем случае — объемы отгруженной продукции на душу населения) в базовом и текущем периодах.

Положительное значение коэффициента свидетельствует о наличии эффекта декаплинга. Это означает, что скорость образования загрязнений отстает от темпов экономического роста. Отрицательное значение коэффициента свидетельствует об обратном: экологическое воздействие растет быстрее экономического развития [2].

Результаты анализа показали, что уровень декаплинга в муниципальных образованиях Республики Бурятия значительно варьируется (таблица 4). В ряде районов, таких как Джидинский, Заиграевский, и г. Улан-Удэ наблюдается эффект декаплинга, что свидетельствует о внедрении более устойчивых технологий и рациональном использовании ресурсов. Однако большая часть районов демонстрирует отсутствие декаплинга, что указывает на рост экологической нагрузки в условиях экономической активности. Согласно полученным результатам, эффект декаплинга выявлен только в 11 из 23 муниципальных образований.

Таблица 4

Оценка декаплинга в муниципальных образованиях Республики Бурятия

|

Муниципальное образование |

D t |

Эффект декаплинга |

|

Баргузинский район |

-1,40 |

нет |

|

Баунтовский эвенкийский район |

-1,87 |

нет |

|

Бичурский район |

-1,13 |

нет |

|

Джидинский район |

0,59 |

есть |

|

Еравнинский район |

-7,65 |

нет |

|

Заиграевский район |

0,10 |

есть |

|

Закаменский район |

0,98 |

есть |

|

Иволгинский район |

-0,47 |

нет |

|

Кабанский район |

-2,59 |

нет |

|

Кижингинский район |

0,51 |

есть |

|

Курумканский район |

0,48 |

есть |

|

Кяхтинский район |

-1,34 |

нет |

|

Муйский район |

-0,08 |

нет |

|

Мухоршибирский район |

0,38 |

есть |

|

Окинский район |

-3,81 |

нет |

|

Прибайкальский район |

-1,93 |

нет |

|

Северо-Байкальский район |

0,82 |

есть |

|

Селенгинский район |

-5,21 |

нет |

|

Тарбагатайский район |

0,27 |

есть |

|

Тункинский район |

0,81 |

есть |

|

Хоринский район |

0,91 |

есть |

|

Город Северобайкальск |

-5,40 |

нет |

|

Город Улан-Удэ |

0,98 |

есть |

Источник: расчеты авторов

Оставшиеся районы показывают отрицательные значения коэффициента, что свидетельствует об отсутствии эффекта декаплинга. Это подчеркивает острую необходимость внедрения более эффективных мер по снижению негативного экологического воздействия в данных районах.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о существенной дифференциации в эколого-экономическом развитии муниципальных образований Республики Бурятия. Достигнутые успехи в ряде районов показывают потенциал для применения успешных практик в менее благополучных регионах с точки зрения эколого-экономического развития. Эти данные могут служить основой для дальнейших исследований и разработки мер по улучшению экологоэкономической ситуации в регионе.

Заключение. Приведем обобщенные выводы по результатам анализа экологической кривой Кузнеца (ЭКК) и эффекта декаплинга в Республике Бурятия.

Подтверждена гипотеза ЭКК: проведенное исследование подтвердило наличие нелинейной зависимости в виде N-образной формы ЭКК между экономической активностью и образованием отходов в республике.

Анализ декаплинга в муниципальных образованиях РБ показывает неоднородное состояние эколого-экономического развития региона. Лишь в 11 из 23 муниципалитетов удалось обнаружить эффект декаплинга, что свидетельствует о более устойчивом росте экономики с меньшим воздействием на окружающую среду. В то же время более половины районов демонстрирует отрицательные значения коэффициента декаплинга, что указывает на превышение темпов образования отходов по сравнению с темпами роста экономической активности.

Оба подхода (ЭКК, анализ декаплинга) позволяют обосновать необходимость интеграции экологических и экономических мер, осуществляемых в целях устойчивого развития на территории республики. Для достижения более выраженного эффекта декаплинга и перехода на нисходящую траекторию на ЭКК в РБ важно осуществление следующих мероприятий:

o развитие инфраструктуры переработки отходов и государственная поддержка предприятий, внедряющих инновационные технологии в системе обращения с отходами;

o усиление государственного контроля за экологическими нормативами образования и переработки отходов;

o использование практик муниципальных образований с относительно высоким эффектом декаплинга в других районах республики;

o повышение экологической осведомленности и вовлечение местного населения в вопросы рационального природопользования.

Выводы показывают, что для достижения устойчивого развития в регионе необходимо уделять приоритетное внимание реализации стратегий, направленных на разрыв связи между экономическим ростом и негативным воздействием на окружающую среду.

Список литературы Проблемы образования и накопления отходов производства и потребления в Республике Бурятия

- Забелина И. А. Россия и Китай: экологический и ресурсный эффекты декаплинга // ЭКО. 2023. № 3(585). С. 68-92. Текст: непосредственный. EDN: IKQZDU

- Забелина И. А., Делюга А. В. Эколого-экономические тенденции в Байкальском регионе и на Дальнем Востоке в условиях институциональных изменений // ЭКО. 2019. № 5(539). С. 66-88. Текст: непосредственный. EDN: KXSMCP

- Freire-Gonzalez J., Padilla Rosa E., Raymond J. L. World economies' progress in decoupling from CO2 emissions. Scientific Reports. 2024; 14(20480): 17.

- Han Y., Liu Y., Liu X. Decoupling Re-Analysis of CO2 Emissions and Economic Growth From Two Dimensions. Frontiers in Energy Research. 2022; 10: 13. EDN: ALBDBQ

- Ji Y., Xue J. Decoupling Effect of County Carbon Emissions and Economic Growth in China: Empirical Evidence from Jiangsu Province.International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022; 19(6): 22.

- Jiang J.-J., Ye B., Zhou N., Zhang X.-L. Decoupling analysis and environmental Kuz-nets curve modelling of provincial-level CO2 emissions and economic growth in China: A case study. Journal of Cleaner Production. 2019; 212: 1242-1255.

- Leal P. H., Marques A. C. The evolution of the environmental Kuznets curve hypothesis assessment: A literature review under a critical analysis perspective. Heliyon. 2022; 8(11): 18. EDN: WSSJHG

- Lv D., Wang R., Zhang Y. Sustainability Assessment Based on Integrating EKC with Decoupling: Empirical Evidence from China. Sustainability. 2021; 13(655): 22.

- Wang Q., Li Y., Li R. Rethinking the environmental Kuznets curve hypothesis across 214 countries: the impacts of 12 economic, institutional, technological, resource, and social factors. Humanities and Social Sciences Communications. 2024; 11(292): 19.