Проблемы оценки эффективности затрат на здравоохранение

Автор: Горшкова Л.В.

Журнал: Сервис в России и за рубежом @service-rusjournal

Рубрика: Социально-экономические аспекты развития отраслей, комплексов, предприятий и организаций сферы услуг

Статья в выпуске: 6 (76), 2017 года.

Бесплатный доступ

Оценка эффективности расходов на здравоохранение является важной экономической задачей. Наиболее важным показателем для оценки эффективности затрат на здравоохранение является ожидаемая продолжительность жизни при рождении (ОПЖ). Младенческая смертность также тесно связана с ОПЖ. В статье обосновывается логарифмическая модель зависимости ОПЖ от затрат на здравоохранение (на человека за конкретный год). Каждая страна представляется точкой на координатной плоскости с ординатой, равной ОПЖ в этой стране, и абсциссой, равной затратам на здравоохранение в ней. Моделирующая логарифмическая кривая принимается за теоретический пороговый уровень эффективности затрат: чем выше этой кривой располагается точка, представляющая данную страну, тем эффективней затраты на здравоохранение в этой стране, а чем ниже пороговой кривой, тем затраты убыточней. Показывается, что зависимость ОПЖ от ВВП (или ВРП по регионам России) не так очевидна: хотя тенденция к такой зависимости и имеется, но с немалым числом выпадающих значений. Несмотря на достижение самой высокой средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении в России за всю историю страны, она существенно ниже развитых стран. Основными причинами низкой ожидаемой продолжительности жизни при рождении являются неудовлетворительные показатели состояния здоровья, и как следствие высокая заболеваемость и инвалидность. Травматизм на дорогах и самоубийства являются одними из существенных причин низкой ожидаемой продолжительности жизни в России и значительно превышают аналогичные показатели в других странах. Показана тесная корреляционная связь между затратами на здравоохранение на человека и средней ожидаемой продолжительностью жизни. Однако в Российской Федерации доля государственных расходов в структуре совокупных расходов на здравоохранение снижается. Из государственных расходов на здравоохранение более половины приходится на фонды социального страхования. Выявлены значительные региональные различия в России в затратах на здравоохранение на человека и средней ожидаемой продолжительностью жизни. Отмечается недостаточный уровень затрат на здравоохранение в целом по России и по регионам.

Расходы на здравоохранение, эффективность затрат, ожидаемая продолжительность жизни

Короткий адрес: https://sciup.org/140208425

IDR: 140208425 | УДК: 338.242

Текст статьи Проблемы оценки эффективности затрат на здравоохранение

Проблемы оценки эффективности затрат на здравоохранение

Оценка эффективности расходов на здравоохранение является важной экономической задачей. Наиболее важным показателем для оценки эффективности затрат на здравоохранение является ожидаемая продолжительность жизни при рождении (ОПЖ). Младенческая смертность также тесно связана с ОПЖ. В статье обосновывается логарифмическая модель зависимости ОПЖ от затрат на здравоохранение (на человека за конкретный год). Каждая страна представляется точкой на координатной плоскости с ординатой, равной ОПЖ в этой стране, и абсциссой, равной затратам на здравоохранение в ней. Моделирующая логарифмическая кривая принимается за теоретический пороговый уровень эффективности затрат: чем выше этой кривой располагается точка, представляющая данную страну, тем эффективней затраты на здравоохранение в этой стране, а чем ниже пороговой кривой, тем затраты убыточней. Показывается, что зависимость ОПЖ от ВВП (или ВРП по регионам России) не так очевидна: хотя тенденция к такой зависимости и имеется, но с немалым числом выпадающих значений. Несмотря на достижение самой высокой средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении в России за всю историю страны, она существенно ниже развитых стран. Основными причинами низкой ожидаемой продолжительности жизни при рождении являются неудовлетворительные показатели состояния здоровья, и как следствие высокая заболеваемость и инвалидность. Травматизм на дорогах и самоубийства являются одними из существенных причин низкой ожидаемой продолжительности жизни в России и значительно превышают аналогичные показатели в других странах. Показана тесная корреляционная связь между затратами на здравоохранение на человека и средней ожидаемой продолжительностью жизни. Однако в Российской Федерации доля государственных расходов в структуре совокупных расходов на здравоохранение снижается. Из государственных расходов на здравоохранение более половины приходится на фонды социального страхования. Выявлены значи- Ключевые слова:

тельные региональные различия в России в затратах на здравоохра- расходы на здравоохранение, нение на человека и средней ожидаемой продолжительностью жизни. эффективность затрат,

Отмечается недостаточный уровень затрат на здравоохранение в ожидаемая целом по России и по регионам. продолжительность жизни

Актуальность вопроса оценки эффективности затрат на здравоохранение

Ежегодно наблюдается рост расходов на здравоохранение во всех странах, но это может происходить по разным причинам: внедрение новых, более дорогостоящих передовых медицинских технологий, возникновение дополнительных посреднических структур (страховых и закупочных компаний), увеличение и перепрофилирование медицинских учреждений. В связи с этим возникает необходимость контроля эффективности расходов на здравоохранение.

Исследования в данной области проводились А.В. Рагозиным, Н.А. Кравченко, В.Б. Розановым [9]. Ими было проведено сравнение эффективности национальных систем здравоохранения, использующих различные модели финансирования: страховую — рыночную или бюджетно-социальную модели. Также вопросами анализа факторов, влияющих на эффективность функционирования систем здравоохранения занимались А.В. Бетин, С.А. Лавренченко [1], К.С. Грищенко [3], С. Еремина, О. Куделина [4], М.А. Ласточкина [8], Л.А. Туаева, И.В. Сугарова [11], Р.Х. Хафизьянова, И.М. Бурыкин, Г.Н. Алеева [12], А.М. Шильманова, Г.Е. Талапбаева, А.М. Халы-кова [13]. Была проведена оценка эффективности систем здравоохранения 30 европейских стран с учётом ожидаемой продолжительности жизни при рождении, ожидаемой продолжительности жизни, скорректированной с учётом здоровья и коэффициента младенческой смертности: L. Asandului, M. Roman, P. Fatulescu [14] из Университета им. Александра Иоанна Кузы (Яссы, Румыния) и Бухарестского университета экономических исследований (Румыния) и независимо от них J. Medeiros и C. Schwierz [16] из Управления по экономическим и финансовым вопросам Европейской комиссии в Брюсселе (Бельгия) провели схожий анализ по странам ЕС. Наиболее эффективными были признаны [16] модели здравоохранения Бельгии, Кипра, Испании, Франции, Италии, Швеции и Нидер- ландов. F. Grigoli и J. Kapsoli [15] из Управления по финансовым вопросам Международного валютного фонда оценили эффективность расходов на здравоохранения в странах Африки и пришли к выводу, что даже при нынешнем объёме финансирования они могли бы повысить ожидаемую продолжительность жизни при рождении, если бы следили за передовым опытом. G.A. Roth et al. [17] рассмотрели корреляционную связь между уровнем ВВП на душу населения и уровнем смертности в стране и показали, что изменение ВВП на душу населения коррелирует с изменением возрастных показателей смертности только среди стран с уровнем дохода, выше среднего, причём эта корреляция слабая.

Актуальность мониторинга и анализа средней продолжительности жизни в данной стране обосновывается также тем, что этот показатель может быть использован при расчёте пенсионного возраста в этой стране [7].

Цель и методы исследования, источники информации. Общепринятым основным показателем эффективности здравоохранения является ожидаемая (при рождении) продолжительность жизни населения. В связи с этим возникает необходимость оценки тесноты связи между ожидаемой продолжительностью жизни и расходами на здравоохранение.

Настоящее исследование проведено на основе статистической информации Мирового атласа данных, Центрального разведывательного управления США и Федеральной службы государственной статистики по состоянию на март 2017 г. Для анализа использовались показатели ожидаемой продолжительности жизни при рождении (ОПЖ), общие затраты на здравоохранение на душу населения в международных долларах, номинальные и по паритету покупательной способности (ППС), общие затраты на здравоохранение в процентах от ВВП, государственные расходы на здравоохранение в процентах от общих расходов на здравоохранение, коэффициент младенческой смертности и абсолютные показатели смертности населения. Полученные сведения анализировались с использованием корреляционно-регрессионного анализа.

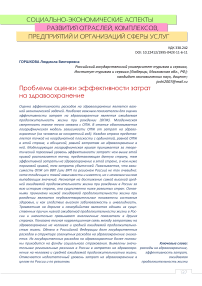

Определение зависимости ОПЖ в странах мира от затрат на здравоохранение

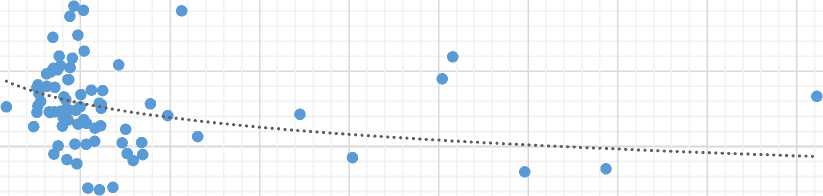

Для объективности сравнения данных по разным странам были использованы показатели затрат на здравоохранение на душу населения по ППС. Построение зависимости ожидаемой продолжительности жизни при рождении от подушевого финансирования здравоохранения по ППС по данным за 2015 г. по 190 странам выявило несколько характерных особенностей (рис. 1).

Рис. 1 – Зависимость ОПЖ населения различных стран от затрат на здравоохранение по ППС на душу населения в долл. по данным за 2015 г.

(сост. автором по данным ВОЗ и ТrendEconomy) 1

Рост1 ожидаемой продолжительности жизни при рождении имеет логарифмическую зависимость от величины затрат на здравоохранение по ППС на душу населения. Логарифмическая кривая до значения 65 лет круто идёт вверх, что свидетельствует о большей зависимости продолжительности жизни от затрат на здравоохранение в странах, где они менее 1000 долл. (по ППС) на человека, чем в странах с высокими затратами. Логарифмическое уравнение регрессии имеет вид:

у = 4,9594ln(х) + 39,8.

Величина достоверности аппроксимации, показывающая степень соответствия трендовой модели исходным данным, равна R2 = 0,7319. Коэффициент линейной корреляции в этой группе стран показывает среднюю связь этих показателей и составляет 0,699, а коэффициент детерминации соответственно 0,488, то есть на 48,8% продолжительность жизни в этих странах зависит от подушевых затрат на здравоохранение по ППС. Аналогичные расчёты по номинальным затратам на здравоохранение на человека дали меньшие достоверность (R2 = 0,6968) и коэффициент линейный корреляции (0,614).

Заметим попутно, что мы получили ещё одну антагонистическую лог-пару в дополнение к уже идентифицированным в [7], а именно пару (k/x, y), где y = ОПЖ в конкретной стране, x = затраты на здравоохранение за конкретный год, k – коэффициент, приближённо равный exp(–8) ≈ 1/3000. Дробь 3000/x можно интерпретировать как задержку здравоохранения – число людей, которым адресуются каждые 3 000 вложенных в здравоохранение долларов (за определённый год). Например, если расходуется x = 5 000 долла- ров на душу населения, то задержка здравоохранения составит 0,6 в такой стране. Для сравнения, в стране с задержкой, равной 1,2, каждые 5 000 долларов будут адресоваться уже двум людям, и пациенту придётся ждать в очереди в 2 раза дольше.

Результаты моделирования показывают, что рост затрат на здравоохранение после 4700 долл. на человека в основном не дает прироста продолжительности жизни. В девяти из десяти странах, где подушевые затраты на здравоохранение (по ППС) превышают 4 700 долл., эмпирические значения ОПЖ оказываются под теоретической логарифмической кривой (рис. 1), что свидетельствует о неэффективности соответствующих затрат.

Таким образом, можно утверждать, что в странах, где ОПЖ превышает рассчитанную по уравнению тренда у = 4,9594ln(х) + 39,8 (называемого также моделирующей функцией [5, 6]), затраты на здравоохранение более эффективны, чем в странах с ОПЖ ниже расчётной.

Наибольшая ОПЖ в 2015 г. имела место в Монако, Японии, Сан-Марино, Сингапуре, Австралии, Андорре и Испании, причём в шести из этих семи стран подушевые затраты на здравоохранение не превышали 4400 долл. (табл. 1).

Таблица 1 – Социально-экономические показатели стран, имеющих наибольшую и наимень- шую ОПЖ в 2015 г. (по данным Мирового атласа данных и ТrendEconomy)

|

Страна |

ОПЖ, лет |

ВВП по ППС на душу населения, долл. |

Затраты на здравоохранение |

Государственные расходы на здравоохранение, % от общих расходов на здравоохранение 2 |

Младенческая смертность, на 1000 родившихся живыми |

|

|

по ППС на душу населения, долл. |

% к ВВП |

|||||

|

Ст |

раны, имеющие наибольшую ОПЖ |

|||||

|

Монако |

89,5 |

78700 |

7301,91 |

4,34 |

88,55 |

2,8 |

|

Япония |

83,7 |

38148 |

3726,68 |

10,23 |

83,59 |

2,0 |

|

Сан Марино |

83,3 |

62938 |

3708,50 |

6,50 |

93,60 |

2,6 |

|

Сингапур |

83,0 |

85382 |

4046,98 |

4,92 |

41,74 |

2,1 |

|

Австралия |

82,8 |

47644 |

4357,26 |

9,42 |

67,04 |

3,0 |

|

Андорра |

82,8 |

37200 |

4272,52 |

8,13 |

78,03 |

2,1 |

|

Испания |

82,8 |

34861 |

2965,82 |

9,03 |

70,88 |

2,9 |

|

Ст |

раны, имеющие наименьшую ОПЖ |

|||||

|

Кот-д'Ивуар |

53,3 |

3359 |

187,02 |

5,72 |

29,4 |

66,6 |

|

Чад |

53,1 |

2640 |

79,96 |

3,62 |

54,6 |

85,0 |

|

ЦАР |

52,5 |

628 |

24,96 |

4,20 |

49,0 |

91,5 |

|

Ангола |

52,4 |

6958 |

239,01 |

3,31 |

64,3 |

96,0 |

|

Сьерра-Леоне |

50,1 |

1593 |

223,74 |

11,09 |

17,0 |

87,1 |

Как2 видно из данных табл. 1, государства, имеющие наибольшие показатели ожидаемой продолжительности жизни при рождении, характеризуются высоким уровнем ВВП на душу населения, что в свою очередь позволяет им обеспечивать высокие затраты на здравоохранение. И наоборот, из пяти стран с наименьшей ожидаемой продолжительностью жизни при рождении, по данным ООН четыре относятся к наименее развитым странам.

Некоторые исследования рассматривают связь ожидаемой продолжительности жизни при рождении и уровня расходов на здравоохранение в процентах от ВВП [2, С. 23; 3, С. 30; 4, С. 147; 8, С. 54; 9, С. 5; 12, С. 217; 13, С. 100]. Однако, на наш взгляд, расходы на здра- воохранение в процентах от ВВП малоинформативны. Например, в 2015 г. лидерами по этому показателю были США и Маршалловы Острова с уровнем расходов 17,1% от ВВП, в то время как совокупные расходы на человека в этих странах – 9402,54 и 703,13 долл. соответственно, а по продолжительности жизни они на 34-ом и 102-ом местах соответственно.

Очевидно, что некоторое влияние государственных расходов в общих расходах на здравоохранение способствует росту ожидаемой продолжительности жизни при рождении, хотя и не является существенным фактором. Например, в Сингапуре, где ОПЖ составляет 83,0 года, государственные расходы на здравоохранение в процентах от общих расходов на здравоохранение ниже, чем в Чаде, ЦАР и Анголе, где ОПЖ на 30 лет меньше.

Младенческая смертность оказалась более тесно связанной с ожидаемой продолжительностью жизни при рождении. Страны с наименьшим коэффициентом младенческой смертности вошли в пятёрку стран с наиболее высокой ожидаемой продолжительностью жизни при рождении, и наоборот наиболее высокий коэффициент младенческой смертности у пяти стран с наименьшей ОПЖ. Это может объясняться тем, что одни и те же факторы влияют как на ОПЖ, так и на младенческую смертность.

Показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении является многофакторной величиной, на которую оказывают существенное влияние многие переменные (зависящие и независящие от здравоохранения).

Из 45 стран, где ОПЖ свыше 77 лет, у следующих тридцати четырёх наблюдается относительно высокая эффективность затрат на здравоохранение: Монако, Япония, СанМарино, Сингапур, Австралия, Андорра, Испания, Исландия, Италия, Израиль, Франция, Южная Корея, Канада, Мальта, Новая Зеландия, Ирландия, Великобритания, Бельгия, Финляндия, Португалия, Греция, Словения, Кипр, Чили, Коста-Рика, Куба, Чехия, Мальдивы, Хорватия, Панама, Албания, Бруней, Эстония, Польша. В этих странах (кроме Монако) подушевые затраты на здравоохранение по ППС варьируются от 614,54 до 4640,95 долл.

Таблица 2 – Факторы, влияющие на эффективность затрат на здравоохранение (по данным Мирового атласа данных на 2015 г.)

|

Страна |

Плотность населения, чел./км2 |

Территория, тыс. га |

Плотность дорожной сети, км/100 км2 |

Затраты на здравоохранение по ППС на душу населения, долл. |

|

Монако |

25 322,82 |

0,2 |

3850 |

7301,91 |

|

Япония |

347,20 |

37 796 |

89,7 |

3726,68 |

|

Сан-Марино |

529,68 |

6 |

583,8 |

3708,50 |

|

Сингапур |

8 005,34 |

72 |

480,6 |

4046,98 |

|

Австралия |

3,12 |

774 122 |

136,6 |

4357,26 |

|

Андорра |

149,94 |

47 |

- |

4272,52 |

|

Испания |

92,47 |

50 594 |

131,9 |

2965,82 |

|

Россия |

8,76 |

1 709 825 |

6,4 |

1835,71 |

Как видно из табл. 2, шесть из семи стран, имеющих наиболее эффективные затраты на здравоохранение, обладают небольшими территориями с высокой плотностью населения. Исключением является только Австралия, где плотность населения почти в 3 раза ниже, чем в России. При этом в Ав- стралии плотность дорожной сети в 21 раз выше. Следовательно, для того, чтобы обеспечить эффективное расходование средств на здравоохранение, не обязательно иметь небольшую территорию с высокой плотностью населения, а нужно развивать на территории страны инфраструктуру.

Таблица 3 – Факторы, влияющие на здоровье населения (по данным Мирового атласа данных на 2015 г.)

|

Страна |

Средний возраст населения, лет |

Потребление алкоголя в литрах чистого этанола на душу населения (в возрасте 15 лет и старше) |

Распространённость тобакокуре-ния среди мужчин, % |

Ожирение среди взрослых, % |

|

|

мужчин |

женщин |

||||

|

Япония |

46,51 |

7,4 |

36,3 |

3,4 |

3,2 |

|

Сингапур |

40,01 |

2,9 |

27,7 |

5,7 |

6,8 |

|

Австралия |

37,48 |

12,6 |

18,4 |

28,4 |

28,8 |

|

Андорра |

н/д |

9,1 |

38,5 |

28,5 |

30,5 |

|

Испания |

43,15 |

10,6 |

33,7 |

22,8 |

24,7 |

|

Россия |

38,70 |

14,5 |

60,3 |

20,3 |

27,4 |

Среди факторов, неблагоприятно, виляющих на здоровье населения России (табл. 3), находятся высокое потребление алкоголя и распространённость табакокурения.

Определение зависимости ОПЖ в России от затрат на здравоохранение

В 2011 г. Россия достигла самого высокого в истории страны показателя средней ожидаемой продолжительности жизни – 69,8 лет (что превышает показатели советского времени). На 2015 г., по данным Госкомстата в Российской Федерации, ОПЖ по всему населению в целом составляет 71,39 лет, женщин – 76,71, мужчин – 65,92.3 Однако это на 7,45 лет меньше, чем ОПЖ женщин в ЕС, и на 13,04 лет меньше, у мужчин. По ОПЖ мы находимся на 111 месте между Суринамом и Украиной. В период с 1988 по 1994 гг. ОПЖ стремительно сокращалась с 69,5 до 63,9 лет, затем был небольшой подъем до 67,1 лет к 1998 г., а затем после экономического кризиса в августе 1998 г. вновь снижение до 64,9 лет в 2003 г. Только с 2004 г. началась устойчивая положительная динамика.4

Основными причинами низкой ожидаемой продолжительности жизни при рождении являются неудовлетворительные показатели состояния здоровья, и как следствие – высо- кая заболеваемость и инвалидность. Об этом косвенно свидетельствует коэффициент смертности. За прошедшие двенадцать лет он хоть и сократился на 2,4‰ с 16,4 в 2003 г. до 14,0 на 1000 человек населения в 2015 г., однако всего лишь вернулся к показателю 1993 года, после того как в 1960 г. коэффициент смертности составлял 7,4‰.5 Частично это можно объяснить повышением доли населения в возрасте свыше 65 лет до 13,23% в 2015 г. с 6,09% в 1960 г., однако в странах ЕС доля населения в возрасте от 65 лет в среднем 18,84% (на 5,61% больше чем в России), а коэффициент смертности в среднем 9,73‰ (на 3,27‰ меньше чем в России). По распространённости табакокурения среди мужчин (60,3%) Россия занимает четвёртое место после Индонезии, Кирибати и Иордании, где также, как и в России, невысокая ОПЖ, и 25 место среди женщин (22,5%).6

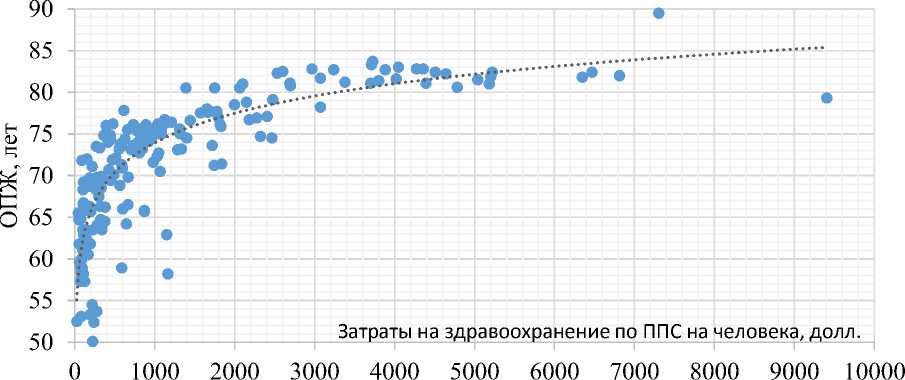

Проанализировав динамику демографических показателей по Российской Федерации, можно увидеть, что наиболее значительный вклад в общую смертность приходится на лиц пожилого возраста: в 2005 г. он составлял 46,8%, в 2010 г. – 50,2%, а в 2014 г. – уже 54,3%. Вместе с тем, вклад лиц среднего возраста снизился с 49,7% в 2005 г. и 46,9% в 2010 г. до 43,4% в 2015 г., а лиц моложе трудоспособного возраста – с 3,5% в 2005 г. и 2,9% в 2010 г. до 2,3% в 2015 г. (рис. 2).

Рис. 2 – Вклад отдельных возрастных групп в общую смертность населения в 2005–2015 гг. (рассчитано автором по данным Мирового атласа данных)

При этом из-за абсолютного сокращения числа лиц в возрасте старше 70 лет с 14,1 млн. человек в 2010 г. до 13,4 млн. человек в 2015 г., а также в силу положительных демографических изменений, приведших к увеличению рождаемости, удельный вес пожилых людей в общей численности населения в эти годы сократился с 9,9% до 9,1%. Таким обра- зом, хотя смертность среди лиц старше 70 лет повысилась, уменьшение их числа определило тенденцию к снижению общей смертности в стране. Тем не менее, средний возраст населения в России продолжает расти с 38,2 лет в 2005 году до 39,5 лет в 2015 г. Такая тенденция характерна не только для России [15, С. 96; 14, С. 264; 15; 16; 17].

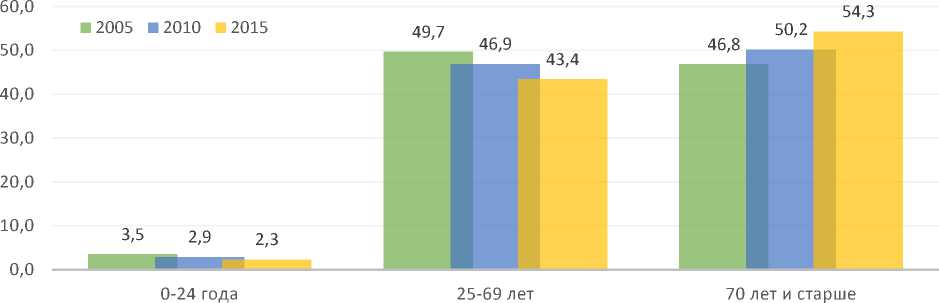

го 1950

U 1700

§: 1200

СО

I 950

0J

0J

I 700

67 о

Ln Рис. 3 – Ожидаемая продолжительность жизни населения Российской Федерации и совокупные затраты на здравоохранение на человека7 за 1995-2014 гг., в долларах по ППС (сост. по данным Федеральной службы государственной статистики и Мирового атласа данных) 68 £ 67 | 66 ° Рис. 4 – Ожидаемая продолжительность жизни населения Российской Федерации и государственные расходы на здравоохранение на человека в долл. по ППС за 1995-2014 гг. (сост. по данным Федеральной службы государственной статистики и Мирового атласа данных) Причинами смерти в мире являются инфекционные, неинфекционные заболевания и внешние причины. В России 2016 г. от болезней системы кровообращения умерло 47,7% от общего числа умерших, от новообразований – 15,6%, от болезней органов пищеварения – 5,1%, от болезней органов дыхания – 3,7%, от инфекционных и паразитарных заболеваний – 1,7%, от прочих болезней – 18,0%, от внешних причин – 8,1%8. Таким образом, 63,3% смертей приходится на болезни системы кровообращения и новообразования. Внешние причины, включая травмы, занимают третье место среди основных причин смерти. При этом 14,9% от общего числа умерших от внешних причин покончили жизнь самоубийством, и 14,1% погибли в результате транспортных несчастных случаев. Травматизм на дорогах и самоубийства является одной из существенных причин низкой ожидаемой продолжительности жизни при рождении в России и значительно превышают аналогичные показатели в других странах. В 2014 г. смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. человек в России соста- вила 14,1, тогда как в США – 10,7, в странах ЕС – от 10,1 в Литве до 2,8 в Великобритании и Исландии9. В настоящее время в России на государственном уровне предпринимаются меры по снижению смертности и травматизма на дорогах. Если в 1991 г. в ДТП погибло 37 510 человек, в 2000 г. – 29 594 человека, то в 2016 г. – 20 308 человек. Коэффициент смертности от отдельных причин, связанных с употреблением алкоголя на 100 тысяч человек также имеет тенденцию к снижению. Если в 2010 г. от был равен 74,8 среди мужчин и 24,0 среди женщин, то в 2014 г. – 63,5 и 19,0 соответственно среди мужчин и женщин10. Эти факторы, в свою очередь, независимо от динамики расходов на здравоохранение, влияют на рост ОПЖ. Как видно из рис. 3, существует определённая связь между ОПЖ и совокупными затратами на здравоохранение на душу населения. Коэффициент линейной корреляции между ОПЖ и подушевыми затратами на здравоохранение составляет 0,932, а коэффи- циент детерминации – 0,869, что свидетельствует об очень тесной связи этих показателей: на 86,9% изменение ожидаемой продолжительности жизни в России связано с затратами на здравоохранение на человека и только на 13,1% от остальных факторов. Особенный интерес представляет взаимосвязь между государственными расходами на здравоохранение и ОПЖ. Государственные расходы на здравоохранение состоят из текущих и капитальных расходов государства (федеральных, региональных и местных бюджетов), внешних заимствований и грантов (в том числе пожертвований от международных учреждений и неправительственных организаций), и фондов обязательного медицинского страхования. Проследим зависимость государственных расходов на здравоохранение на душу населения и средней ожидаемой продолжительностью жизни (рис. 4). Коэффициент линейной корреляции между средней ожидаемой продолжительностью жизни и государственными расходами на здравоохранение на душу населения немного ниже, чем по совокупным затратам – 0,923, но также свидетельствует об очень тесной связи этих показателей. Коэффициент детерминации 0,851, то есть на 85,1% изменение ожидаемой продолжительности жизни в России связано с государственными расходами на здравоохранение на человека. Из государственных расходов на здравоохранение в 2014 году 53,1% приходится на фонды социального страхования. С 1995 по 2014 год их доля колебалась от 30,7% в 1997 году до 53,1% в 2014. В странах ЕС на долю социальных фондов в 2014 году приходится в среднем 54,5% государственных расходов, хотя разброс этого показателя очень большой от 94,7% во Франции до 0,00% в Великобритании, Дании, Швеции и Латвии.11 Среди частных расходов на здравоохранение 95,9% составляют наличные расходы населения, в том числе денежные выплаты и платежи в натуральной форме медицинским работникам, за лекарства, лечебные приборы, и другие медицинские товары и услуги. С 1995 года их доля выросла на 28,5%.12 Определение зависимости ОПЖ в регионах России от затрат на здравоохранение Построение зависимости ожидаемой продолжительности жизни от расходов на здравоохранение на душу населения консолидированных бюджетов 85 субъектов Российской Федерации по данным за 2015 г. выявило нисходящий характер и отрицательный наклон линии тренда (рис. 5). Степенное уравнение регрессии имеет вид: у = 82,322х-0,017. Величина достоверности аппроксимации R2 = 0,0558. Результаты моделирования, как и эмпирические данные (рис. 5), показывают, что рост затрат региональных и местных бюджетов на здравоохранение на человека не дает прироста ожидаемой продолжительности жизни. Кажущаяся на первый взгляд парадоксальность полученного результата вызвана тем, что четыре региона с наибольшими затратами бюджетов на здравоохранение на человека – это северные дальневосточные регионы, Чукотский автономный округ, Магаданская, Сахалинская области и Камчатский край, где при этом сохраняются одни из самых низких в стране показателей ОПЖ. Причиной этого в немалой степени являются высокие затраты на содержание инфраструктуры и рассредоточенность населения по большой территории в малодоступных населённых пунктах с тяжёлыми климатическими условиями. Коэффициент линейной корреляции по регионам России составляет –0,221, что показывает слабую зависимость между расходами консолидированных бюджетов на здравоохранение и ОПЖ. Далее, коэффициент детерминации равен 0,049, т.е. ОПЖ в регионах России лишь на 4,9% зависит от расходов бюджетов на здравоохранение. н Ф X 72 О 3000 8000 13000 18000 23000 28000 33000 38000 43000 48000 Расходы консолидированных бюджетов на здравоохранене на душу населения, руб. Рис. 5 – Зависимость ОПЖ населения от расходов на здравоохранение на душу населения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в тыс. руб. по данным за 2015 г. (сост. по данным Федеральной службы государственной статистики) Таблица 5 – Социально-экономические показатели регионов, имеющих максимальную и минимальную ожидаемую продолжительность жизни за 2015 г. (по данным Федеральной службы государственной статистики) Регион ОПЖ, лет ВРП на душу населения в 2014 г., руб. Расходы на здравоохранение на душу населения консолидированных бюджетов субъектов РФ, руб. Младенческая смертность, на 1000 родившихся живыми все население мужчины женщины Регионы, имеющие максимальную ОПЖ Респ. Ингушетия 80,05 76,97 82,62 113 791 10062 11,2 г. Москва 76,77 72,84 80,45 1053 950 14856 6,0 Респ. Дагестан 76,39 73,12 79,51 180 824 6271 12,0 Кабардино-Балкарская Респ. 74,61 69,81 79,14 137 437 7636 6,7 Карачаево-Черкесская Респ. 74,44 69,57 79,00 147 397 8166 8,5 В среднем 76,45 72,46 80,14 326 680 9398 8,9 Регионы, имеющие минимальную ОПЖ Забайкальский край 67,34 61,64 73,37 209 003 8 419 7,9 Амурская обл. 67,27 61,59 73,31 290 398 9 052 7,7 Еврейская авт. обл. 65,04 59,33 71,19 246 449 12 468 13,2 Чукотский авт. округ 64,16 60,68 68,46 1 118 862 42 854 16,0 Респ. Тыва 63,13 57,97 68,56 149 335 10 939 14,5 В среднем 65,39 58,95 70,29 402 809 16 746 11,9 ОПЖ в России значительно отличается по регионам. В среднем ОПЖ в пяти регионах, имеющих максимальный этот показатель, на 11,06 лет превышает ОПЖ в регионах с наименьшим показателем (табл. 4). Для обеих групп регионов сохраняется большое различие между ОПЖ мужчин и женщин; в группе с максимальной ОПЖ эта разница составляет 7,68 лет, а с минимальной ОПЖ – 11,34 лет. В исследованиях А.И. Татаркина [10, С. 131] по г. Екатеринбургу и Свердловской области была найдена тесная связь между средней ОПЖ и ВМП (ВРП) на душу населения. Как видно из данных таблиц 3 и 4, регионы, имеющие наибольшие показатели ожидаемой продолжительности жизни, характеризуются более чем в 9 раз отличным уровнем ВРП на душу населения, что в свою очередь позволяет им обеспечивать и разные расходы на здравоохранение. Ту же картину можно наблюдать и по пяти регионам с наименьшей ОПЖ, хотя в среднем ВРП на душу населения в них даже выше, чем в первой группе, однако расходы на здравоохранение в 1,8 раза превышают расходы на здравоохранение на душу населения консолидированных бюджетов регионов с максимальной ОПЖ. Таким образом, в исследовании по всем 85 регионам Российской Федерации, ВРП на душу населения не оказывает существенного влияния на ОПЖ населения региона. В пересчёте на прожиточный минимум в регионе наибольшие государственные расходы на здравоохранение в 2015 г. были в Ненецком, Чукотском автономных округах, Сахалинской, Магаданской областях и Ханты-Мансийском автономном округе, а самые низкие – в Тюменской, Кировской, Ивановской, Брянской областях и Республике Марий Эл. Корреляционной связи между государственными расходами на здравоохранение на душу населения, скорректированными на величину прожиточного минимума в регионе, также не было выявлено. В тоже время определена обратная средняя связь в размере – 0,400 между государственными расходами на здравоохранение в 2015 г. и плотностью автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием в км/1000 км2. Наиболее высокая смертность от дорожно-транспортных происшествий по данным Росстата в 2015 г. была в Республике Тыва (38,1 на 100 тысяч человек), Ленинградской области (34,4), Республике Калмыкия (33,2), Республике Адыгея (29,1), а наименьшая в г. Москве (5,5), г. Санкт-Петербурге (6,8), Мурманской области (7,3), Чукотском автономном округе (9,9) и Томской области (10,0).13 Обратная корреляционная связь между смертностью от дорожно-транспортных происшествий в регионах и ОПЖ слабая; она составляет – 0,270. Также была выявлено обратная средняя корреляционная связь между ОПЖ и продажей алкогольных напитков (–0,512), и отдельно водки и ликёроводочных изделий на душу населения в литрах (–0,467). Выводы 1. Наиболее важным показателем для оценки эффективности затрат на здравоохранение является ожидаемая продолжительность жизни при рождении (ОПЖ). Младенческая смертность также тесно связана с ОПЖ. В статье обоснована логарифмическая модель зависимости ОПЖ от затрат на здравоохранение (на душу населения за конкретный год). Каждая страна представляется точкой на координатной плоскости с ординатой, равной ОПЖ в этой стране, и абсциссой, равной затратам на здравоохранение в ней. Моделирующая логарифмическая кривая принимается за теоретический пороговый уровень эффективности затрат: чем выше этой кривой располагается точка, представляющая данную страну, тем эффективней затраты на здравоохранение в этой стране, а чем ниже пороговой кривой, тем затраты убыточней. 2. Зависимость ОПЖ от ВВП (или от ВРП по регионам России) неочевидна: хотя тенденция к такой зависимости и имеется, но с 3. Для оценки эффективности затрат на здравоохранение следует использовать подушевые расходы по ППС, так как расходы на здравоохранение в процентах от ВВП малоинформативны. 4. Имеет смысл изучать стратегии развития здравоохранения и перенимать опыт тех стран, в которых затраты оказываются наиболее эффективными, например, Японии, Сан-Марино и Сингапура. 5. Поскольку прослеживается тесная связь между затратами на здравоохранение по ППС до 1000 долл. на человека и ОПЖ, то эта сумма на здравоохранение должна финансироваться государством для обеспечения максимально возможной доступности и качества медицинской помощи для всех граждан. Это, на наш взгляд, является своеобразным критерием социальной справедливости. 6. Для обеспечения эффективности расходования средств на здравоохранение необходимо иметь развитую инфраструктуру на всей территории страны. 7. Тесная корреляционная зависимость между ОПЖ и подушевыми совокупными и государственными расходами на здравоохра- 8. Несмотря на высокие подушевые затраты на здравоохранение в северных регионах Дальнего Востока, отмечается низкая ОПЖ, что свидетельствует о затратном и малоэффективном здравоохранение в них из-за низкой плотности населения. 9. Неэффективное расходование государственных средств на здравоохранение выявлено в первую очередь в северных регионах России, где наименее развита дорожная сеть. 10. Обратная корреляционная связь между смертностью от дорожно-транспортных происшествий и ОПЖ в регионах слабая, а продажей алкогольных напитков, а также водки и ликёроводочных изделий на душу населения и ОПЖ – средняя. СЕРВИС В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ немалым числом выпадающих значений. Для повышения эффективности затрат на здравоохранение в Российской Федерации необходимо в первую очередь развивать инфраструктуру в сибирских и дальневосточных регионах и пропагандировать здоровый образ жизни.

Список литературы Проблемы оценки эффективности затрат на здравоохранение

- Бетин А.В., Лавренченко С.А. Теоретико-графовый подход к одной фармацевтической задаче // Высокие технологии, фундаментальные и прикладные исследования в физиологии, фармакологии и медицине. Сб. статей II междунар. науч.-практ. конф. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. Т.2. С. 123-125.

- Глушанко В.С., Алфёрова М.В. Эффективность белорусской модели здравоохранения и лекарственного обеспечения населения // Вестник фармации. 2016. №2(72). С. 20-29.

- Грищенко К.С. Сравнительный анализ факторов, влияющих на эффективность функционирования системы здравоохранения // Проблемы экономики и менеджмента. 2013. №1(17). С. 26-34.

- Еремина С., Куделина О. Эффективность системы здравоохранения. Региональный аспект // Общество и экономика. 2014. №4. С. 141-157.

- Лавренченко С.А., Згонник Л.В., Гладская И.Г., Политикова Н.А. Математические модели мониторинга и контроля электропотребления с учётом фактора сезонности // Сервис в России и за рубежом. 2017. Т. 11. Вып. 5. С. 133-140. DOI: 10.22412/1995-042X-11-5-12.

- Лавренченко С.А., Гладская И.Г., Згонник Л.В., Сумзина Л.В. Умный энергометр // Управление качеством электрической энергии: Мат. междунар. науч.-практ. конф. М.: ООО «Центр полиграф. услуг Радуга», 2017. С. 177-184.

- Лавренченко С.А., Горшкова Л.В., Лао Ш.С. Антагонистические лог-пары в социально-гуманитарных науках // Сервис plus. 2017. Т.11. №2. С. 87-101. DOI: 10.22412/1993-7768-11-2-11.

- Ласточкина М.А. Эффективность здравоохранения в зеркале модернизации // Гуманитарные научные исследования. 2015. №5-2(45). С. 52-55.

- Рагозин А.В., Кравченко Н.А., Розанов В.Б. Эффективность национальной системы здравоохранения: соответствует ли используемая модель финансирования здравоохранения объективным условиям страны // Здравоохранение Российской Федерации. 2013. №5. С. 3-8.

- Татаркин А.И., Тимашев С.А., Козлова О.А., Макарова М.Н. Оценка факторного влияния на среднюю ожидаемую продолжительность жизни населения муниципального образования (на примере г. Екатеринбурга) // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. №9-2. С. 128-132.

- Туаева Л.А., Сугарова И.В. Эффективность расходования средств на систему здравоохранения // Terra Economicus. 2013. Т.11. №3. С. 94-97.

- Хафизьянова Р.Х., Бурыкин И.М., Алеева Г.Н. Сравнительная оценка эффективности систем здравоохранения различных стран // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Сер. 11. Медицина. 2013. №2. С. 214-221.

- Шильманова А.М., Талапбаева Г.Е., Халыкова А.М. Экономическая эффективность финансовых ресурсов в сфере здравоохранения // News of Science and Education. 2017. Т.2. №2. С. 99-101.

- Asandului L. The Efficiency of Healthcare Systems in Europe: A Data Envelopment Analysis Approach. Procedia Economics and Finance. 2014. Vol.10. Pp. 261-268. DOI: 10.1016/S2212-5671(14)00301-3.

- Grigoli F., Kapsoli J. Waste Not, Want Not: The Efficiency of Health Expenditure in Emerging and Developing Economies // IMF Working Paper. 2013. Vol.13/187. 26 p.

- Medeiros J., Schwierz Ch. Efficiency estimates of health care systems // European Economy. Economic Papers. 2015. №549. Pp. 60.

- Roth G.A., Forouzanfar M.H., Moran A.E., Barber R., Nguyen G., Feigin V.L., Naghavi M., Mensah G.A., Murray C.J.L. Demographic and epidemiologic drivers of global cardiovascular mortality // New England Journal of Medicine. 2015. Vol. 372(14). Pp. 1333-1341. DOI: 10.1056/NEJMoa1406656.