Проблемы определения технологии политического прогнозирования

Автор: Бурмистров Г.В.

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Политика

Статья в выпуске: 7, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблемам определения технологии политического прогнозирования. Она является важным и необходимым инструментом публичных акторов для достижения целей устойчивого развития межгосударственных союзов, стран, субъектов федерации, муниципалитетов, политических партий и их лидеров. Исследование имманентной сущности, ключевых черт политической технологии прогнозирования является актуальным в современной научной среде. В статье выполнен обзор научных публикаций. Приведены аргументы для разделения следующих понятий: «предвидение» – «прогноз», «политический прогноз» и «политическое прогнозирование». Обозначены трудности в их дефинировании. Предложена классификация различных научных подходов к дифференциации терминов «политической прогноз» и «политическое прогнозирование». Проанализированы существенные черты, цели, объект, функции политической технологии прогнозирования. Указана актуальность ее использования для достижения определенных целей различными политическими акторами.

Прогноз, политическое прогнозирование, политический прогноз, политические технологии, политическая технология «прогнозирование», политический актор, управление, политический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/149148761

IDR: 149148761 | УДК: 321.022 | DOI: 10.24158/pep.2025.7.7

Текст научной статьи Проблемы определения технологии политического прогнозирования

,

,

ходя из ряда ключевых макропараметров, создан «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025–2027 годы», предусматривающий «базовый» и «консервативный» сценарии социально-экономического развития страны1.

В рамках данной статьи словосочетание «политическая технология» понимается как совокупность определенных операций, методов и процессов воздействия социальных субъектов на объекты (процессы) политического пространства с целью достижения реальных управленческих целей (Забузов, 2020: 84).

Технология «прогнозирование» построена на аксиоме поступательного движения человечества из прошлого через настоящее в будущее. Имманентная сущность ее заключается в обнаружении повторяющихся факторов (X), которые неизменно возникают перед определенным явлением (Y). Можно согласиться с утверждением Д. Рандела, что будущее можно предсказать на основе аналогичных предшествующих условий2.

В современной научной парадигме прогноз определяется как обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем, об альтернативных путях и сроках их осуществле-ния3. Зарубежные исследователи часто отождествляют прогноз и предвидение как синонимические выражения, обозначающие определенные суждения относительно будущих событий4.

Сложно согласиться с таким подходом, важно различать термины «предвидение» и «прогноз».

Во-первых, демаркационной линией между ними становится вариативность сценариев наступающего временного интервала. Предсказание акцентируется на доминировании единственно возможной предлагаемой модели будущего. Научный прогноз строится на предположении нескольких сценариев наступающего анализируемого периода.

В этом смысле классическими его примерами являются исследовательские проекты Римского клуба, которые направлены на понимание апокалиптического будущего, определяемого индустриальными технологиями и развитием промышленности.

Экспертами данного сообщества строились различные модели прогнозирования кризисных ситуаций, связанных с экспоненциальным демографическим ростом населения планеты и производства, а также с загрязнением окружающей среды, истощением природных ресурсов и запасов продовольствия (Сидорина, 2018: 192). В 1972 г. результаты этого прогностического исследования были опубликованы в докладе «Пределы роста», авторы которого представили возможные сценарии развития человечества5.

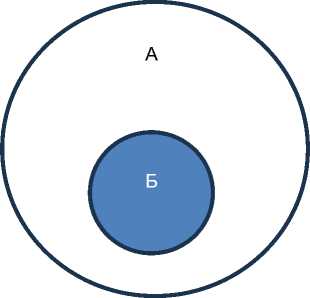

Во-вторых, с формально-логической стороны предвидение и прогноз соотносятся между собой как общее и его часть.

Объем понятия «предвидение» шире в сравниваемой паре терминов и кроме прогноза включает в себя совокупность любых (в том числе ненаучных) способов познания будущего. В этом смысле к предвидению, кроме научного прогноза, можно отнести и ненаучные методы постижения социально-политической реальности: предсказание, религиозное прорицание, мистическое предвидение и т. п.

С помощью геометрической схемы (методом диаграммы Эйлера) отношения между терминами «предвидение» и «прогноз» можно представить как множество (круг), при этом «прогноз» является подмножеством множества (круг) «предвидение» (рис. 1).

В соответствии со сложившейся парадигмой прогнозирование основывается исключительно на научных методах познания6.

В-третьих, анализируемая пара терминов различается с точки зрения генезиса. Предвидение возникло на ранних этапах развития человечества, им занимались оракулы, гаруспики, специалисты по ауспиции и т. п. Прогноз как явление возникает значительно позже и связан с развитием научного знания в новейшее время.

Обозначения:

А – предвидение, Б – прогноз Letters indicate:

A – foresight, B – prediction

Рисунок 1 – Понятия: «предвидение» и «прогноз» – на диаграмме Эйлера

Figure 1 – Concepts of “Foresight” and “Forecast” on the Euler Diagram

В 1960-е гг. произошла институционализация политического прогнозирования, когда прогностикой стали заниматься специализированные аналитические центры, а результаты их исследований начали учитываться при принятии социально-экономических решений1.

Однако в научном сообществе до сих пор нет единого мнения по поводу содержания термина «политический прогноз». Он рассматривается учеными с применением разных подходов. Существенной чертой одного из них является нормативное суждение о будущем. Так, И.В. Бестужев-Лада понимает под прогнозом вероятностное утверждение о будущем с относительно высокой степенью достоверности и (или) об альтернативных путях и сроках осуществления этих состояний2.

Сторонники системного подхода основывают дефиницию термина «политический прогноз» на возможном состоянии политической системы и ее элементов в будущем. Н.А. Чичулин, Ю.П. Воробьева, Е.К. Гранковская определяют его как вероятностное, научно обоснованное суждение о перспективах и тенденциях развития политических парадигм, процессов и субъектов (Чичулин и др., 2023: 769).

Сторонники «практического» научного метода в первую очередь обращают внимание на «прикладной» характер политической прогностики, основным свойством которой является реализация ключевыми акторами полученных в ходе исследования результатов. Т. Таджиходжаев понимает под прогнозом научно обоснованные суждения о вероятных состояниях политической системы или отдельных ее субъектов в будущем и о возможных путях и сроках их достижения, которые имеют четко обозначенный период упреждения и тесно связаны с возможностью оперативной реакции на них в виде политических решений (Таджиходжаев, 2021: 319).

На качественных характеристиках рассматриваемого объекта в будущем концентрируют внимание приверженцы объектного подхода. В этом контексте можно рассматривать дефиницию термина «политический прогноз» как определение возможных состояний объекта (явления) в бу-дущем3.

Результаты классификации различных подходов к трактовке политического прогноза по критерию «Основные характеристики» можно представить в виде табл. 1.

Таблица 1 – Классификация подходов к определению термина «политический прогноз»

Table 1 – Classification of Approaches to the Definition of the Term “Political Forecast”

|

Наименование |

Основные характеристики |

|

Нормативный |

Суждение о будущем |

|

Системный |

Состояние объекта – политической системы и ее элементов в будущем |

|

Практический |

Прикладной характер политической прогностики |

|

Объектный |

Качественная характеристика объекта в будущем |

1 Симановский И.С. Методология политического прогнозирования в современной политической науке : автореф. дис. … канд. полит. н. Минск, 2010. С. 9.

2 Бестужев-Лада И.В. Социальное прогнозирование. Курс лекций. М., 392 с.

3 Юсупалиева, Д. К. Сущность политического прогнозирования / Д. К. Юсупалиева // Молодой ученый. 2020. № 46(336). С. 523.

Приведенные в данной классификации характеристики не раскрывают в полном объеме исследуемый предмет в политико-управленческой сфере. Необходимо уточнить понятие «политический прогноз» следующей формулировкой: это суждение о вероятностном состоянии в будущем политической системы и ее элементов, полученное с помощью совокупности определенных научно обоснованных операций, методов и процессов с целью достижения определенных политико-управленческих целей.

Еще одной проблемой является то, что многие зарубежные и отечественные исследователи смешивают понятия «политический прогноз» и «политическое прогнозирование». С эпистемологической точки зрения данные термины различаются между собой, так как описывают различные явления политической реальности.

«Политический прогноз» как термин указывает на предмет – суждение, утверждение о будущем состоянии политической системы и ее элементов. Речь идет об описании конечного результата, выводов исследования о состоянии политической системы и ее элементов в определенном временном интервале. Политическое прогнозирование представляет собой процесс выработки прогноза стейкхолдерами и репрезентирует совокупность этапов, операций, методов и процессов исследования будущего состояния политической системы и ее элементов.

В научной литературе также встречаются различные определения политического прогнозирования.

Некоторые исследователи, основным критерием, определяющим политическое прогнозирование, считают саму процедуру проведения исследования будущего. М.Ю. Зеленков под данным термином понимает процесс разработки научно обоснованного суждения о вероятностном развитии политических событий, путях его осуществления1.

Для других ученых наиболее значимым является инструментально-деятельностный аспект рассматриваемого политического явления. Политическое прогнозирование, по мнению И.С. Симоновского, – вероятностное многоступенчатое научное исследование тенденций и перспективного состояния или развития политического явления (процесса) с указанием определенных сроков их изменения и возможным использованием количественных оценок2.

Политическое прогнозирование также определяют, выделяя в качестве его существенной черты трансформационный характер объекта исследования. В этом контексте можно интерпретировать его как научное изучение определенных политических процессов, явлений, событий, в результате чего ученые получают представления о возможных состояниях прогнозируемого объекта (Bauzon, 2000).

Т. Таджиходжаев понимает под ним специальный анализ, имеющий своей целью выявление перспективных тенденций, путей, сроков, этапов развития политических процессов (Та-джиходжаев, 2021: 314).

Еще один подход к анализируемому феномену можно охарактеризовать, как методологический. В этом случае исследование будущего в сфере политики воспринимается в качестве способа постижения социально-политической реальности. «Политическое прогнозирование является актуальным методом исследования политической жизни современного общества», – так формулирует эту дефиницию Т.А. Яшкова3.

Результаты классификации различных подходов к определению политического прогнозирования по критерию существенной особенности можно представить в виде табл. 2.

Таблица 2 – Классификация подходов к определению термина

«политическое прогнозирование» 4

Table 2 – Classification of Approaches to the Definition of the Term

“Political Forecasting”

|

Наименование |

Существенная особенность |

|

Процессуальный |

Процедура проведения исследования будущего |

|

Инструментально-деятельностный |

Исследование будущего как деятельный способ познания |

|

Трансформационный |

Получение представления о возможных состояниях прогнозируемого объекта в будущем |

|

Аналитический |

Специальный вид политического анализа |

|

Методологический |

Исследование будущего в качестве способа постижения социально-политической реальности |

1 Зеленков М.Ю. Политология: учебник. М., 2023. С. 315.

2 Симановский И. С. Методология политического прогнозирования в современной политической науке : автореф. дис. … канд. полит. н. Минск, 2010. С. 10.

3 Яшкова Т. А. Сравнительная политология : учебник. М., 2025. С. 321.

4 Составлено автором.

Приведенные выше подходы неполно характеризуют анализируемое явление в качестве политико-управленческой технологии. Необходимо уточнить его следующим образом. Политическая технология прогнозирования – это процесс разработки научно обоснованного суждения о вероятностном состоянии в будущем политической системы и ее элементов, полученного с помощью совокупности определенных операций, методов и процессов с целью достижения имеющихся политико-управленческих целей.

Одной из ключевых характеристик данной технологии является ее приложение к политическому процессу с целью использования как средства борьбы за власть (Забузов, 2020: 83). В связи с этим основной целью политической технологии прогнозирования является определение возможности использования результатов, полученных в ходе проведенного с ее помощью исследования, в политико-управленческой деятельности.

Политические прогнозы разрабатываются с целью повышения эффективности и результативности принимаемых решений, избегания нежелательного направления развития событий в различных областях политической жизни и на участках воздействия политики на экономическую, социальную и духовную сферы общества1.

Основная задача прогнозирования как политической технологии заключается в установлении вероятностных состояний в будущем политической системы и ее элементов. Такое футурологическое исследование направлено не на предсказание будущего, а на представление его альтернативных вариантов, которые помогут человечеству подготовиться к драматическим изменениям, которые иначе невозможно достаточно ясно себе представить (Miller, 2022: 84).

Прикладной характер политической технологии «прогнозирование» состоит в устойчивом развитии геополитических субъектов и в целом современного человеческого сообщества. Можно согласиться с исследователем С.И. Глушковой в том, что категории устойчивого развития, прав человека и национальной политики государств достаточно тесно связаны в политико-правовой доктрине и практике деятельности ООН (в том числе государств – членов ООН), отражены в международных стандартах по правам человека, материалах всемирных конференций (Глушкова, 2021: 6).

Политическая технология по исследованию будущего позволяет выявить модели развития политической системы и ее элементов. На основании полученных с помощью прогнозирования выводов можно принять меры в настоящем для нивелирования негативных последствий в будущем.

К числу существенных признаков данной технологии можно отнести:

-

– ориентацию на поиск вероятностного состояния в будущем политической системы и ее элементов;

-

– применение с целью захвата, удержания власти или принятия управленческих решений политическими акторами;

-

– реализацию с привлечением стейкхолдеров: политических субъектов, экспертов и иных заинтересованных лиц;

-

– воплощение с помощью научных методов познания;

-

– соотнесение с определенным периодом в будущем;

-

– эмпирически проверяемые выводы, полученные с помощью данной технологии;

-

– обязательность условия, что при повторении с применением аналогичных методов и процедур на основе тех же данных должны быть получены те же выводы;

-

– репрезентацию нескольких вариативных сценариев будущего;

-

– отсутствие обязательности обеспечения 100 % реализации, сбываемости построенных вероятностных сценариев будущего.

Политическая технология «прогнозирование» выполняет две основные функции. Во-первых, она позволяет выявить определенные тенденции в прошлом и настоящем и экстраполировать их на будущие политические отношения. Во-вторых, – представляет нежелательные сценарии развития общественных отношений, что позволяет политическим акторам предпринять определенные действия в настоящем, чтобы избежать негативных последствий в будущем.

Заключение . Политическое прогнозирование – это не просто инструмент, а сложная технология, играющая ключевую роль в исследовании политических и управленческих процессов. Она позволяет строить многовариантные сценарии будущего развития политической системы, охватывая все ее составляющие – от институтов власти до общественных настроений. Применение этой технологии дает участникам политического процесса возможность принимать взвешенные, обоснованные решения, максимизирующие их влияние и шансы на успех. В сущности, прогнозирование позволяет оценить потенциальные риски и возможности и на этой основе выстроить эффективную стратегию достижения политических целей – завоевания или удержания власти.

Важно понимать разницу между содержанием понятий «политический прогноз» и «политическое прогнозирование». Первый является результатом второго. Это может быть описание возможных изменений в партийной системе, предсказание результатов выборов, анализ вероятности социальных конфликтов или оценка эффективности реализуемых государственных программ. Политическое прогнозирование, в свою очередь, – это собственно процесс создания такого прогноза, совокупность методов и методик, используемых для его получения. Оно предполагает глубокий анализ текущей политической ситуации, изучение исторических аналогий, использование математического моделирования и экспертных оценок и тесно связано с другими важными аспектами политико-управленческой деятельности – анализом, проектированием и планированием.

Объектом политического прогнозирования являются вероятностные состояния политической системы и ее отдельных элементов в будущем. Именно вариантность – ключевое свойство данного феномена. Оно позволяет выявить не только желательные, но и неблагоприятные сценарии, что дает возможность своевременно принять меры по предотвращению негативных последствий.

Технология политического прогнозирования позволяет экстраполировать наблюдаемые тенденции, идентифицировать потенциальные точки бифуркации, то есть моменты, когда незначительное изменение может привести к радикально разным результатам, и на этой основе разрабатывать эффективные стратегии управления. В этом контексте она представляет собой неотъемлемую часть современного политического процесса, позволяющую заинтересованным акторам ориентироваться в сложной и динамичной среде.