Проблемы первично-множественных процессов у больных раком молочной железы

Автор: Сидоренко Ю.С., Шелякина Т.В., Титова Е.В., Гатагашева З.М.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 (37), 2010 года.

Бесплатный доступ

Изучены онкоэпидемиологические особенности первично-множественных процессов у больных раком молочной же- лезы I-III стадии, пролеченных на базе Ростовского научно-исследовательского онкологического института в 1999 г. Из 382 пациентов у 40 (10,5 %) выявлены первично-множественные процессы, в 80,0 % случаев диагностирован метахронный рак, срок выявления - от 1,5 до 42 лет. Максимальное число опухолей регистрировалось в течение первых 5 лет (77,8 %). Рак молочной железы I и IIА стадии наиболее часто выявлялся у больных с метахронными опухолями. Согласно гистоло- гической верификации инфильтрирующий протоковый рак встречался в 76,7 %, инфильтрирующий дольковый - в 6,8 % случаев. В менопаузальном возрасте находилось 60 % женщин с ПМЗО. Среди больных с первично-множественными процессами преобладали жители села (60,0 %). Необходим пожизненный мониторинг состояния здоровья онкологических больных с привлечением узких специалистов.

Первично-множественные злокачественные новообразования, рак молочной железы

Короткий адрес: https://sciup.org/14055588

IDR: 14055588 | УДК: 618.19-006.6

Текст научной статьи Проблемы первично-множественных процессов у больных раком молочной железы

Проблема демографического здоровья нации во всем мире относится к числу самых приоритетных. Наиболее актуальной проблемой этого направления остается женское здоровье, поскольку продолжается неуклонная тенденция к росту заболеваемости женской репродуктивной системы, в том числе молочной железы. Обеспокоенность и повышенное внимание к онкологическим проблемам – одна из характерных черт здравоохранения всех развитых стран. Это обусловлено, прежде всего, устойчивой тенденцией роста онкологической заболеваемости, которая достигла довольно высоких показателей и в обозримом будущем будет нарастать [1].

Прогрессивный рост заболеваемости раком молочной железы во всех странах мира ведет к наиболее частому выявлению первичномножественных форм заболевания. Как известно, первично-множественные злокачественные опухоли – это новообразования, возникающие одновременно или поочередно, развиваются самостоятельно и независимо друг от друга в пределах одного или нескольких органов. Синхронные опухоли молочных желез выявляются достоверно реже (22,7 %), чем метахронные (69,6 %). Первично-множественный рак может быть представлен мультицентрической формой роста и двухсторонним поражением молочных желез. Частота мультицентрического рака молочной железы составляет от 3,76 до 60 % [4, 5], а двухстороннего рака – от 0,1 до 20 %, причем наиболее часто встречаются метахронные опухоли – до 20 %, по сравнению с синхронными – от 0,9 до 4,5 % [6].

Проблеме первично-множественного рака молочной железы в мировой и отечественной литературе посвящено сравнительно небольшое количество сообщений. Ожидаемый риск развития рака второй молочной железы в течение 10 лет составил 29,5 %. Факторами, предсказывающими невысокий риск развития рака второй молочной железы, оказались наличие мутаций BRCA2, возраст старше 50 лет при постановке первого диагноза, прием тамоксифена, наличие в анамнезе операции по удалению яичников. Особенно большое значение имеет удаление придатков у женщин, которым диагноз рака первой молочной железы был поставлен в возрасте моложе 49 лет. Для женщин, которым не выполнялось оперативное удаление яичников и которые не принимали тамоксифен, риск возникновения рака второй молочной железы составил 43,4 % для носителей мутаций BRCA1 и 34,6 % – для носителей мутаций BRCA2 [7].

Современные достижения хирургии, развитие методов комбинированного и комплексного лечения позволили значительно увеличить продолжительность жизни онкологических больных, тем самым повысив потенциальную возможность возникновения метахронных опухолей у этих больных.

Цель исследования – изучить онкоэпи-демиологические особенности первичномножественных процессов у больных раком молочной железы.

Материал и методы

Первый этап описательного эпидемиологического исследования основан на сплошном по полноте охвата, текущем статистическом наблюдении всех больных раком молочной железы I–III стадии, пролеченных на базе РНИОИ в 1999 г. Эти сведения собраны с учетом возрастного состава больных РМЖ.

Изучение особенностей распространения частоты изучаемых злокачественных опухолей проводилось среди женщин, живущих в городе и сельской местности. Население области представляет собой неоднородный возрастнополовой состав. Поэтому для устранения влияния имеющихся различий в его возрастной структуре полученные коэффициенты были приведены к единому стандарту. Так как сравнивается частота злокачественных опухолей молочной железы в различных группах населения при небольшом числе наблюдений, для обеспечения достоверности стандартизованных показателей мы выбрали косвенный метод.

Поскольку РМЖ чаще всего встречается в возрастных группах старше 40 лет, расчет стандартизованных показателей заболеваемости производился по 5-летним возрастным интервалам: до 25–29, 30–34, 35–39, 40–44, 45–49, 50–54, 55–59, 60–64, 70–74, 75 и старше – усеченным возрастной группой 0–25 лет.

Результаты и обсуждение

На основании изучения анамнестических данных 382 больных РМЖ и 10-летнего наблюдения за ними в 40 (10,5 %) случаях выявлен первично-множественный процесс: 5 случаев – синхронный рак, 32 случая – метахронный рак и 3 – мультицентрический рак.

В общем числе больных, пролеченных в 1999 г. по поводу рака молочной железы, процентное соотношение между городским и сельским населением составило 1/1. В группе же больных с первично-множественными процессами преобладают жители села – 60,0 %, тогда как жители городов составляют 40,0 %.

Сроки обращения больных первично-множественным раком в лечебное учреждение от момента обнаружения образования в молочной железе в 1999 г. колебались в пределах от 1 нед до нескольких лет. В периоды обращения до полугода процентное распределение между городским и сельским населением было 40 % и 60 %, а больные, у которых срок до обращения к врачу был 1 год и более, представляли в основном городское население (75 %), возможно, это связано с влиянием экономической ситуации в стране в этот период.

Более углубленное изучение сроков развития между первой и последующими локализациями позволило установить, что они различны и составляют от 1 мес до 39 лет. Чаще всего метахронная опухоль появлялась в течение первых 5

лет – 77,8 %, от 6 до 9 лет – в 29,5 % и более 20 лет – в 7,4 % случаев.

Пик возрастного распределения больных с первично-множественными процессами приходится на группу 50–54 года и 70 лет и старше. В группе синхронно выявленных опухолей больные распределились равнозначно в возрастных группах от 40 до 69 лет, а в группе метахронных – чаще всего в возрастной группе 70 и старше лет. В группе больных с тремя локализациями возраст женщин составлял 45–49, 50–54, 60–64 и 70 лет и старше. Более углубленным изучением установлены факторы, которые оказались наиболее информативными в изучаемом контингенте больных.

Так, по состоянию овариально-менструальной функции больные распределились следующим образом (рис. 1): функция яичников была сохранена у 12 больных (30,0 %), пременопауза – у 1 (2,5 %), менопауза до 5 лет – у 4 больных (10,0 %), менопауза до 10 лет – у 8 больных (20,0 %), до 20 лет – у 6 (15,0 %) и более 20 лет – 6 больных (15,0 %).

Из 5 больных синхронным раком овариально-менструальная функция была сохранена у 2 больных, в менопаузе находилось 3 женщины; из 32 больных метахронным раком, у которых РМЖ на момент выявления в 1999 г. был первой локализацией, опухоли яичники функционировали у 8 пациенток (47,1 %), в менопаузе пребывали 8 женщин (47,1 %), а при выявлении в 1999 г. РМЖ как метахронной опухоли – 8 женщин находились в менопаузе от 4 до 20 лет и более (80,0 %), 2 женщины были пограничного возраста.

Распределение больных раком молочной железы по стадиям показало, что опухоль

Рис. 1. Состояние овариально-менструальной функции больных РМЖ и больных РМЖ с ПМЗНО

Рис. 2. Гистологическая верификация РМЖ у больных с ПМЗНО молочной железы I стадии чаще всего выявлялась в группе больных метахронным раком, если РМЖ был второй локализацией. При IIА стадии РМЖ выявлялся в 43,9 % (18 больных): в группе больных с тремя локализациями у одной больной, у которой он был третьим ЗНО; в группе метахронных опухолей у 3 женщин – второй локализацией и у 12 – первой; в группе синхронных опухолей – у 3 женщин.

По размерам опухолевых узлов наименьший размер опухоли – 0,5–1 см – был у 3 женщин (8,3 %), 1,5–2 см – у 13 (36,1 %), 2,5–3 см – у 9 (25,0 %), наибольший – 4–4,5 см – у 4 (11,1 %) женщин.

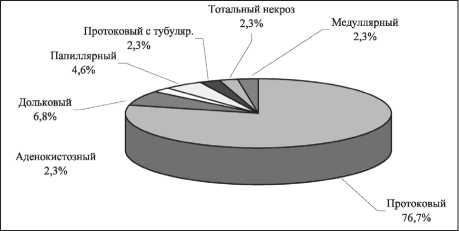

Гистологическая верификация РМЖ у 40 больных с ПМЗНО, выявленных в 1999 г., представлена следующими типами опухолей: инфильтрирующий протоковый рак – 76,7 %, инфильтрирующий дольковый рак – 6,8 % (рис.2).

Два случая долькового рака выявлены в группе больных с впервые установленным процессом в молочной железе в 1999 г. Второй локализацией у одной из женщин был рак тела матки IV стадии заболевания, с прорастанием в мочевой пузырь, у второй – рак молочной железы (инфильтрирующий протоковый рак), у третьей – базалиома кожи. Возраст больных составил 44 года (1 больная) и 70 лет (2 больных).

Среди редких морфологических вариантов в соответствии с гистологической верификацией ВОЗ (1984) у 2 больных выявлен папиллярный (4,6 %) рак и по одному случаю аденокистозный (2,3 %), протоковый с тубулярным компонентом (2,3 %). Один из самых редких гистологических типов – аденокистозный рак – выявлен в той же группе больных, что и дольковый рак, – у одной больной 55 лет в сочетании с раком другой молочной железы (инфильтрирующий протоковый рак), возникшим через 4 года.

Папиллярный рак (2 случая) определен в группе больных метахронным раком, у которых РМЖ (1999) был второй локализацией. В одном случае первой локализацией была базалиома кожи околоушной области, в другом – рак щитовидной железы (папиллярный рак). Возраст больных составил 65 и 71 год.

В группе больных с 3 локализациями все случаи рака молочной железы (1999 г.) представлены инфильтрирующим протоковым раком. В одном случае последующие раки – рак яичников (эндометриоидная аденокарцинома с очагами некроза) и рак тела матки (умереннодифференцированная аденокарцинома с инвазией 1 см), во втором случае – рак щитовидной железы и рак другой молочной железы (инфильтрирующий протоковый рак), в третьем случае – первым был рак молочной железы в 1957 г. (нет данных), вторым рак яичников в 1996 г. (нет данных), в четвертом – первой локализацией был рак яичников в 1995 г. (аденокарцинома), затем рак молочной железы (протоковый) и в 2001 г. базалиома.

Средний возраст больных редкими формами рака в группе больных с первичномножественным раком составляет 60,0 лет (54–71 год). По данным литературы, средний возраст больных редкими формами рака молочной железы вообще составляет 52,7 ± 0,8 года.

Таким образом, многолетние наблюдения за больными со злокачественными опухолями молочных желез выявили у значительной части из них первично-множественные неоплазии. Из 382 больных, пролеченных в 1999 г. по поводу рака молочной железы, у 40 (10,5 %) выявлены первично-множественные процессы, в том числе у 4 женщин (9,8 %) первичная множественность представлена тремя локализациями. Сроки вы- явления последующих опухолей составляют от 1,5 до 42 лет. Это позволяет нам говорить о необходимости пожизненного мониторинга состояния здоровья онкологических больных с привлечением узких специалистов.