Проблемы производства конкурентной овощной продукции

Автор: Солдатенко А.В., Пивоваров В.Ф., Разин А.Ф., Шатилов М.В., Разин О.А., Россинская О.В., Башкиров О.В.

Журнал: Овощи России @vegetables

Рубрика: Экономика и организация сельскохозяйственного производства

Статья в выпуске: 1 (45), 2019 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - анализ рынка овощной продукции и выявление факторов, негативно влияющих на развитие овощеводства. Проведённый анализ производства овощной продукции показал, что доля производства товарных овощей в России составляет около половины ёмкости внутреннего рынка. Несмотря на неблагоприятные условия в 17 субъектах федерации и уменьшение овощного поля, валовой сбор овощей сохранился на уровне 2016 года. В текущих внешнеэкономических условиях самообеспеченность продуктами питания является приоритетной задачей. Выделены главные причины недостатка российских овощей на рынке. В целях обеспечения потребления витаминной овощной продукции по рекомендуемым Всемирной организацией здравоохранения и Минздравом РФ нормам представляется целесообразным предусмотреть создание крупнотоварных овощеводческих производств, включая органическое овощеводство, в рамках частно-государственного партнёрства с долей государства более 50% для обеспечения государственных нужд и необходимых резервов; для комплектования ресурсно-технической продукцией при реализации проектной программы в зонах крупнотоварного овощеводства организовать филиалы Росагролизинга; продлить действие дорожной карты по содействию импортозамещения до 2025 года.

Производство, потребление, проблемы производства, валовой продукт

Короткий адрес: https://sciup.org/140240669

IDR: 140240669 | УДК: 005.59:664.84 | DOI: 10.18619/2072-9146-2019-1-3-7

Текст научной статьи Проблемы производства конкурентной овощной продукции

-

1 FSBSI Federal Scientific Vegetable Center

Selectionnaya str., 14, p. VNIISSOK,

Odintsovo district, Moscow region, Russia, 143072

-

2 All-Russian Scientific Research Institute of Vegetable Growing –

Branch of the FSBSI Federal Scientific Vegetable Center

Все наши действия необходимо подчинить тому, чтобы уже в обозримом будущем Россия прочно заняла место среди действительно сильных экономически передовых и влиятельных государств мира.

В.В. Путин

Е щё в Средневековье в силу ряда причин в России сложилось отставание сельского хозяйства от европейского, которое прослеживалось и в ХХ веке. Так, российское огородничество до отмены крепостного права было потребительским, а товарное огородничество оставалось малообъёмным и точечным. Территориальные центры выращивания овощей были организованы в конце XIX – начале XX веков. Перемены наступили в 30-е годы прошлого столетия – началось формирование и развитие овощной сферы сельскохозяйственного производства. Уже к 1933 году посевные площади под овощными культурами возросли до 2,3 млн га, из которых 65% составляло овощное поле государственных и коллективных хозяйств. Важное значение в последующие годы имели также рабочее огородничество, фабрично-заводские подсобные хозяйства, хозяйства воинских частей и укрупнённые колхозы.

Дальнейшая специализация и концентрация в овощеводческой сфере связана в большей степени с развитием пригородного овощеводства и длительного хранения овощной продукции. В рекомендациях по рациональным нормам потребления овощебахчевой продукции Минздравом России сохранено на прежнем уровне (400 г/чел. в день), но в структуре выделены доли 6 видов: капусты, томатов, огурцов, моркови, свёклы и лука.

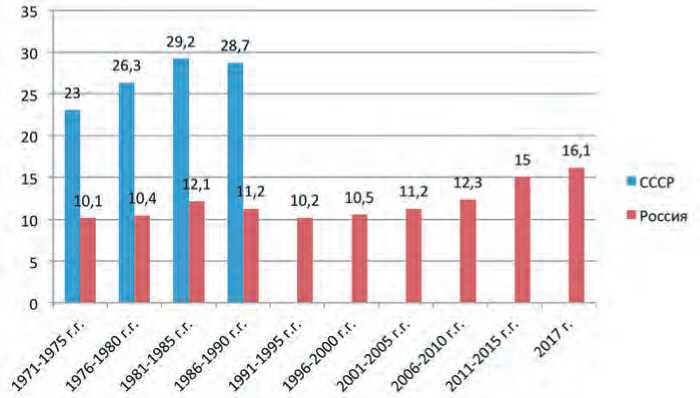

Мероприятия по концентрации и специализации овощного производства позволили увеличить среднегодовое их производство в хозяйствах всех категорий (от 10,1 млн т в 1971-1975 годах до 12,1 млн т в 1981-1985 годах). Доля России в производстве овощей в СССР за 1971-1990 годы колебалась в пределах 44-38,9% (рис.).

С 1991 года, после распада СССР, в России наблюдается тенденция уве-

Рис. Валовой сбор овощей в России и бывшем СССР, млн т.

Fig. Gross harvest of vegetables in Russia and the USSR, million tons.

личения производства овощей, а в 2006-2010 годах валовой сбор превысил доперестроечный уровень и в 2017 году составил более 16 млн т во всех категориях хозяйств. Однако сбор товарных овощей с учётом хозяйств населения, согласно Росстату, составляет 5,8 млн т при ёмкости внутреннего рынка по оценке Агирбова Ю.И. и Мухаметзянова Р.Р. в 11 млн т [19, 6].

По нашему мнению, развитие овощеводства сдерживается рядом факторов, в т. ч.:

-

а) Трудовые ресурсы . Тенденции старения сельского населения сохраняются. Доля сельской молодёжи трудоспособного возраста остаётся недостаточной. Сохраняется также и депопуляция сельских территорий. Деструктивные тенденции чрезмерной централизации населения в городских агломерациях негативно сказываются на овощеводстве. Это особенно важно для территорий Дальнего Востока и Севера России. Уже сегодня учёные аграрники относят 400 районов России к зонам возможного запустения [3]. В этой связи академик РАН Абалкин Л.И. считал востребованным продуманное и организованное переселение трудовых ресурсов, опыт которого накоплен Россией в предыдущий период, а академик РАН Шутьков А.А. считает, что опыт целинной эпопеи возможен и в нынешней ситуации [1]. Выступая на научно-практической конференции в Алтайском крае, бывший заместитель министра экономического развития Клепач А.Н., отмечал, что без нового заселения Сибири Россия не сможет освоить Сибирь и обеспечить устойчивое развитие этих регионов.

-

б) Тенденция занижения стоимости сельской рабочей силы. В Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия предусмотрена оплата труда в размере 55%

от средней по экономике, что не сдерживает отток населения из села и не соответствует концепции единого «стандарта благополучия» [4].

Согласно комплексным статистическим наблюдениям, из 62,4 тыс. чел. возраста 25-56 лет, доля удовлетворённых своей зарплатой среди мужчин не превышает 40%, а среди женщин – 34%. Сегодня правительством принято решение о повышении размера минимальной оплаты труда до прожиточного минимума. Согласно материалам Парламентских слушаний, оплату труда сельских работников предлагается повысить до 90% от средней по России.

-

в) Дифференциация регионов по объёму и структуре производства, а также социального развития . Разрыв среднедушевой величины валового регионального продукта измеряется десятками раз, что значительно выше показателей США, ФРГ, Австралии, Канады, Швейцарии. По данным академика Алтухова А.И., по величине среднедушевого валового регионального продукта и среднедушевых доходов населения субъекты федерации без городов федерального значения разнятся в 15 и 4 раза соответственно [8]. Преодоление региональных диспропорций является одной из важнейших приоритетных задач социальной политики России. Центр социально-экономических проблем федерализма института экономики РАН, анализируя преобразования в Европейских странах (Венгрии, Словении, Словакии, Болгарии и Румынии) отмечает, что чрезмерная дифференциация доходов не стимулирует экономический рост [2]. Поэтому Президентом России поставлена задача экономической специализации регионов, что является важнейшим фактором для овощеводческой сферы, т.к. производство многих овощных культур для российских условий носит зональный характер. В работе А. Мануйлова «Богатому и кризис в доход», ссылаясь на данные института Credit Suisse Research, отмечает, что благосостояние каждого россиянина хотя и возросло на 28%, но остаётся ещё более чем в 3 раза ниже мирового показателя [11]. Имущественное неравенство в России, по оценке В. Бутрина, вышло на уровень 1905 года [12].

-

г) Недостаточность потребления витаминной овощной продукции . Изменение темпа жизни и среды обитания обусловило повышение норм потребления витаминной овощной продукции, согласно рекомендациям ВОЗ, до 600 г/день, или 219 кг/год на 1 человека против национального норматива с учётом бахчевой продукции в 400 г/день, или 140 кг/год на 1 чел. Производство овощей в мире превысило 1,2 млрд т. Потребление в странах мира колеблется от 8 (Чад) до 353 кг на 1 чел. в год (Китай). Из 174 овощепроизводящих стран, учитываемых ФАО, душевое потребление овощей в 400 г на 1 чел. в день достигнуто 30 странами, в т. ч. тремя странами Евразийского экономического содружества (Армения,

Казахстан, Беларусь). Национальный норматив по душевому потреблению овоще-бахчевой продукции в 140 кг на 1 чел. в год сегодня достигнут в 8 субъектах федерации. Среднедушевое потребление овощной продукции по регионам составляло в 2010 году от 3,8 до 208 кг на 1 чел. в год, в 2015 году – от 26 до 239 кг на 1 чел. в год, в 2016 году – от 28 до 245 кг на 1 чел. в год. Учитывая достигнутую долю распашки земель во всех округах, кроме СевероЗападного, в 68%, наращивание производства овощей необходимо осуществить, в основном, за счёт увеличения их урожайности, оптимизировав модель питания растений, учитывающую почвенно-климатические условия и специфику возделываемых культур [13]. Необходимо также учитывать, что рост производства в хозяйствах населения не ожидается или будет несущественным, и вся нагрузка придётся на сель-хозорганизации и фермерские хозяйства. Имеющаяся посевная площадь под овощными культурами и достигнутая урожайность не во всех субъектах федерации обеспечивает потребление по нормативу ВОЗ.

По оперативной статотчётности за 2017 год урожайность овощной продукции в сельхозорганизациях России составила 29 т/га, а в Уральском федеральном округе – 41,6 т/га. Наибольшая урожайность овощей в этой категории хозяйств получена в Астраханской области: 76, 9 т/га.

Сравнивая урожайность овощей борщевой группы, отметим, что в сельхоз-организациях России урожайность капусты в среднем составила 37,7 т/га, а в Уральском федеральном округе – 56,1 т/га. Среди субъектов федерации наибольшую урожайность капусты получили овощеводы Вологодской области: 67,2 т/га.

Среднероссийская урожайность моркови столовой – 41,1 т/га. Среди округов максимальная была получена в Северо-Кавказском округе: 64,5 т/га. Среди территориальных образований выделим Кабардино-Балкарскую Республику, собравшую по 78,6 т моркови с гектара. Среди овощетоваро-производителей отметим агрофирму «Комсомольские овощи» (Комсомольский район Чувашии), получившую по 95 т/га моркови столовой.

Анализируя урожайность свёклы столовой, отметим Центральный округ, получивший максимальный показатель в 38,5 т/га, при среднем по стране 29,0 т/га. Из субъектов федерации выделим Астраханскую и Воронежскую области с урожайностью 85,5 т/га и 67,3 т/га соответственно.

Урожайность лука репчатого в России 29,0 т/га. При этом в Уральском округе она составила 41,8 т/га. Среди субъектов федерации лидерами по этому показателю стали Астраханская и Липецкая области со значениями 76,9 т/га и 62,0 т/га соответственно.

Краткий анализ показывает, что сегодня урожайность капусты около 100 т/га, столовых корнеплодов около

80 т/га и лука репчатого около 60-70 т/га для ведущих овощетоваропроизво-дителей стала реальностью.

Однако увеличение урожайности повсеместно выращиваемой группы овощей остаётся многофакторным, трудоёмким, затратным и длительным процессом. Поэтому увеличение сбора овощной продукции в ближайшие годы придётся осуществить через увеличение овощного поля до 2% от общей площади пашни. К сожалению, в Госпрограмму не вошли меры по наращиванию производства овощей. В Госпрограмме также отсутствуют и фитосанитарные мероприятия, хотя потери урожая в результате массовых нашествий вредителей и возбудителей болезней оценивается в 100 млн т продукции в зерновых единицах. Риски опасных сорняков, конкурирующих с культурными растениями и выносящих из почвы более 5 млн т питательных веществ, в 2 раза выше объёма вносимых минеральных удобрений [9].

-

д) Несовершенство управления земельными ресурсами . Произошло значительное выбытие земель сельскохозяйственного назначения, а также перевод в другие категории: с 117705 тыс. га в 1990 году до 80617 тыс. га в 2017 году. Остаётся низким объём использования даров леса, уменьшился объём изъятия пахотного слоя при строительстве и реконструкции дорог, гражданских и промышленных объектов, объектов трубопроводных и железнодорожного транспорта и пр.

-

е) Проблемы в сфере сохранения и воспроизводства плодородия земель . Анализируя экономическую оценку влияния деградации земель на производство продукции, Строков А. и Петренева Е. делают вывод, что в зоне рискованного земледелия наблюдается большое влияние эрозии почв на урожайность культур: на уровне 10-20% и может более чем в 2 раза понизить их рентабельность. По расчётам авторов, рост деградированной площади на 1% ведёт к снижению выручки на 1,23%. Сложность проблемы состоит в том, что воспроизводство плодородия земельных угодий осуществляется в ходе производства сельхозпродукции. Это одна из важнейших биолого-экономических особенностей и овощеводческой сферы, и сельского хозяйства в целом. Плодородие почвы может быть сохранено или увеличено за счёт выращивания в севообороте однолетних и многолетних бобовых культур, промежуточных культур и растений с глубокорасту-щей корневой системой, внесения органических материалов. По опыту бывшей системы «Союзсельхозхимия» выходом из этой ситуации может быть вывод таких земель в ремонт для восстановления характеристик при посевах на них кормовых и сидеральных культур. Учитывая многолетнее применение малых доз минеральных удобрений, российская овощная продукция открытого грунта выигрывает в качестве – неценовой конкуренции (по определению И. А. Минакова) [10].

-

ж) Недостаточный уровень мелиораций посевных площадей . С 1967 по 1985 годы площади орошаемых и осушенных земель достигли своих исторических максимумов, они выросли соответственно с 9,8 млн до 19,7 млн га и с 7,5 млн до 14,6 млн га. К 1990 году площадь мелиорированных земель в стране составила 22,1 млн га, т. е. 9,9% от общей площади пашни. После распада СССР работы по мелиорации сократились. В России сегодня доля мелиорированных земель составляет 8% против 36% в Индии, 40% в США и 44% в Китае. Мелиорации пашни повышают выход товарной продукции с одного гектара посевной площади и прибыль производителей. Наиболее действенными средствами устойчивого развития растениеводства являются водная (орошение, осушение) и химическая (гипсование, известкование) мелиорации, а также лесная, не вошедшая в Государственную программу.

-

з) Ограниченность технико-технологической модернизации овощной сферы растениеводческой подотрасли . Рынок материально-технических ресурсов пока ещё находится в стадии становления и формирования. Поставка техники и оборудования сегодня осуществляется и предприятиями-изготовителями, и посредниками: оптовыми базами, дилерскими центрами, сбытовыми фирмами и лизинговыми компаниями. Однако никто из них не в состоянии комплексно оснастить овощное производство, не говоря об обслуживании, ремонте и обеспечении запасными частями в течение срока службы техники. Сегодня на полях крупных овощеводческих хозяйств работает дорогая зарубежная техника. Её приобретение мелкотоварным хозяйствам и фермерам не под силу.

В последние годы во ВНИИ овощеводства – филиале ФГБНУ ФНЦО разработан комплекс машин для предпосевной подготовки семян (10 машин). Кроме того, совместно с Республикой Беларусь при участии НИИ и КБ были созданы опытные образцы машин для промышленных технологий возделывания овощных культур (рассадопосадочная машина, сеялка точного высева, комбайны и др.). ФГБНУ ФНЦО намерен продолжать эту работу.

Правительственной комиссией по модернизации и техническому развитию экономики овощеводство не включено в перечень важнейших сфер для модернизации. Поэтому разработанные совместно с Республикой Беларусь опытные образцы машин для промышленного овощеводства пока не поставлены на производство. Президент РАН Сергеев А.М. считает, что модернизация сельского хозяйства может стать большим проектом страны, что даст толчок сразу многим отраслям. Естественно, что сотни почвенно-климатических условий определяют разнообразие технологий и сортового состава растений, а это суще- ственно увеличивает затраты на НИОКР, производство технических средств и семеноводство.

-

и) Использование незарегистрированной коммерческой недвижимости, укрытие прибыли от налогообложения, сокрытие объёма экспорта и импортных операций и др . По оценке А. Сурикова, эти явления составляют в среднем 10-14% от ВВП. Почти половина из них приходится на сельское хозяйство, около 11% – на торговлю, 16-18% – на строительство. По данным организации сертифицированных бухгалтеров, доля этих явлений в процентах от ВВП в мире в среднем составляет 22,6% (в Азербайджане – 66%, Нигерии – 47%, на Украине – 46%, в США – 7,8%, Японии – 10%, Китае – 10%). Необходимы меры, устраняющие эти явления.

-

к) Климатические изменения . Всемирная метрологическая организация 2011-2015 годы объявила самым тёплым пятилетием, а 2016 год – самым тёплым годом за весь период наблюдений. По сравнению с доинду-стриальным периодом среднегодовая температура в 2016 году возросла на 1,1°С.

Прогнозируется сокращение снежного покрова и увеличение зимнего стока рек на Европейской территории России, а в Азиатской части – ускорение таяния весной накопленной за зимний период массы снега, что увеличивает риск наводнений. Из-за подтопления обширная площадь в поймах рек подвергается механическому, химическому и биологическому видам загрязнений. По данным МЧС, подтапливанию подвергаются более 7 млн га сельхозугодий, что создаёт экономическую проблематичность при выращивании овощей.

В соответствии с прогнозом Росгидрометеоцентра, последствия изменения климата всё в большей степени будут влиять на условия хозяйствования и жизнедеятельности на всей территории России. Число гидрометеорологических опасных явлений за год на территории России, нанесших ущерб экономике и населению в 1996-2016 годах, колебалось от 150 случаев в 1997 году до 469 случаев в 2012 году и в 2016 году составило 360 случаев.

Это, прежде всего, относится к растениеводству, так как с климатом связаны основные закономерности развития органического мира. Ещё в большей степени это относится к овощеводству, так как сорта и гибриды овощных культур по своим биологическим способностям привязаны к специфическим природно-климатическим условиям регионов.

Член-корреспондент РАН А. Тишков в беседе с корреспондентом журнала сообщил, что современная наука мифы об антропогенном потеплении с трудом, но развенчивает, прежде всего, благодаря результатам анализа ледниковых кернов из Антарктиды, Гренландии и горных ледников. Автор разъясняет, что смена периодов (потепления и оледенения) за последние 8 столетий составила 8 раз. Это связано с интенсивностью солнечного излучения, изменением траектории движения Земли вокруг Солнца, изменением магнитных полюсов и многим другим [5].

Институт макроэкономических исследований по заказу Минэкономразвития осуществляет исследование крупномасштабных рисков, включая изменение биосферы и климата. Исследователи считают, что прогноз похолодания через потепление и изменение течений, включая Гольфстрим, недооценён. По их прогнозу, температура в Европе может понизиться на 10°С, и некоторые изменения коснутся и России. Выход из этой ситуации исследователи видят в увеличении мелиорации земель.

Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, рассматривая проблемы сдерживания темпов роста производства в наиболее погодочувствительных секторах, отмечает, что наносимый ущерб экономике при существующих тенденциях изменения регионального климата, включая опасные природные явления, может достигать до 2% ВВП, а на отдельных территориях – до 5% ВВП. Ущерб от природных аномалий по г. Москве до 2025 года прогнозируется в 200 млрд руб., и городские власти намерены учесть это в бюджете.

-

л) Зависимость от импортных семян . Доля импортных семян на рынке сегодня высокая и позволяет иностранным компаниям устанавливать высокие цены на них. По заявлению А.Н. Ткачёва (28 апреля 2017 года), "зависимость от импортных поставок племенных животных для мяса бройлера, семян, особенно картофеля, свёклы, овощей составляет примерно от 40% до 90% (по семенам свёклы)". Производством отечественных семян однолетних и двулетних овощных культур занимаются хозяйства 6 федеральных округов. Однако основное их производство находится в Южном федеральном округе. Среди субъектов федерации можно выделить Мордовскую и Чувашскую Республики, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, Липецкую, Московскую и Тамбовскую области. Для устойчивого формирования системы семеноводства необходимо восстановить специализированные семеноводческие хозяйства в зонах производства семян, применять льготную систему налогообложения, улучшить материально-техническую базу по уборке, очистке и доработке семян. В целях создания федеральных и региональных фондов семян необходимо восстановить систему «Россемовощ».

м) Диспаритет цен между сельским хозяйством и промышленностью. Диспаритет межотраслевых ценовых отношений сегодня присущ всем экономикам мира. Был он и в советский период развития России, но для производства сельхозпродукции он регу- лировался до возможно минимального уровня.

Например, с 2011 года по 2018 год, то есть за 7 лет, цена на дизельное топливо выросла на 273%, оптовая цена (за кг) на картофель в 2011 году в сентябре-месяце, в котором цены достигают минимума, составляет около 6 руб., а сейчас, в 2018 году, оптовая цена на картофель в крупных городах – в Москве, Санкт-Петербурге – на уровне 9-10 руб. Цена не определяется себестоимостью, а зависит от конъюнктуры рынка: объёмов спроса и предложения. Это негативно сказывается на финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий.

н) Недостаток инвестиций . Объём инвестиций остаётся одним из наиболее проблемных в развитии экономики и прежде всего в аграрном секторе.

В период перехода к смешанной экономике разработка и обеспечение государственной экономической политики (федерального бюджета, включая инвестиционные программы, расходы на расширенное воспроизводство, единой финансово-кредитной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии) является прерогативой государства. Что касается бизнес-струк-тур, то отечественный бизнес не стал партнёром по развитию сельскохозяйственной отрасли и участвует только в высокодоходном производстве (сахарная свёкла, масличные культуры и др.) и, в основном, в обустроенных зонах.

Не вошёл в практику российского овощеводства и опыт Израиля по венчурному инвестированию сельхоз-производства, так как многие регионы страны расположены в зоне рискованного земледелия. Венчурный рынок инвестиций сократился с $378 млн в 2012 году до $81 млн в 2017 году.

Сегодня инвесторы востребованы и в странах мира, и в России. Они выбирают проекты с уже подготовленной инфраструктурой и техническим персоналом для работы на высокотехнологичных производствах (электроника, машиностроение, станкостроение, перерабатывающая и пищевая промышленность, дорожное строительство и крупное тепличное хозяйство). Например, по сообщению заместителя Правительства Московской области Д. Буцаева, сейчас в разработке находятся более 80 проектов в режиме частно-государственного партнёрства, для которых на подготовку индустриальных площадок, инфраструктуры и технического персонала область тратит по несколько миллиардов рублей ежегодно.

Однако многие регионы такими возможностями не располагают, и большие надежды сельхозтоваропроизводители возлагают на использование части возвращаемых из-за рубежа капиталов. Их объём ещё в 2006 году

Коробейниковым М.А. приравнивался к 15 годовым бюджетам России [20].

Овощеводство остаётся непривлекательной сферой для бизнеса, особенно в регионах с низким биоклима-тическим потенциалом и в недостаточно обустроенных зонах. Поэтому развитие производства овощной витаминной продукции в этих зонах остаётся за государством, что необходимо учесть при определении экономической специализации регионов и проектной государственной программе развития сельского хозяйства и регулировании рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Представляется также целесообразным для развития товарного овощеводства открытого грунта в субъектах федерации Сибирского и Дальневосточных округов выделение специализированного кредита. В статье «Квадриллион угроз» Т. Гришина отмечает, что российские риски выше глобальных по техногенным катастрофам, криминальной активности, хроническим заболеваниям, возможностям финансовых и управленческих структур. Оценивая общий объём рисков России в 14-кратном превышении ВВП, Всероссийский союз страховщиков предлагает создать Национальный риск-офис-центр по управлению социальными и экономическими рисками для обработки статистики российских ведомств. Поддерживая идею, Центральный банк считает, что оценивать незастрахованные риски возможно после глубокой проработки вопроса с учётом международного опыта.

В целях обеспечения потребления витаминной овощной продукции по рекомендуемым Всемирной организацией здравоохранения и Минздравом РФ нормам представляется целесообразным

-

• в будущей проектной госпрограмме на вовлекаемой в оборот неиспользуемой пашне предусмотреть создание крупнотоварных овощеводческих производств, включая органическое овощеводство, в рамках частно-государственного партнёрства с долей государства более 50% для обеспечения государственных нужд и необходимых резервов;

-

• в решение Правительственной комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики к выделенным важнейшим сферам модернизации дополнительно внести «овощеводческие технологии»;

-

• для комплектования ресурсно-технической продукцией при реализации проектной программы в зонах крупнотоварного овощеводства организовать филиалы Росагролизинга и, объединив их с бывшими структурами агроснаба, образовать территориальные организации Агроконтракт – заказчика и поставщика ресурсно-технологической продукции для овощетоваропроизводите-лей и сельхозпроизводства в целом;

-

• вернуться к рассмотрению вопроса о межотраслевом диспаритете цен на товары и услуги, используемые при производстве овощей;

-

• предусмотреть производство созданных совместно с Республикой Беларусь машин для промышленного овощеводства и предпосевной подготовки семян;

-

• продлить действие дорожной карты по содействию импортозамещения до 2025 года.

-

• Литература

-

1. Абалкин Л. Аграрная трагедия России // Вопросы экономики. 2009. №9. С.4-14

-

2. Горегляд В.П. Инновационный путь развития для новой России. М.: Наука. 2005. 343 с.

-

3. Узун В.Я. Сельское хозяйство России: точки роста и зоны запустения // АПК: регионы России. 2012. №1. С.30-40.

-

4. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 г. г.

-

5. Тишков А. Мифы помогают большой науке. // Огонёк. №371. 2017. С.30-31.

-

6. Материалы Росстата, Парламентских слушаний.

-

7. Шехтерман А. В погоне за маржой мы недостаточно задумывались, для кого мы работаем // Коммерсант. №128. 2018. С.30-31.

-

8. Алтухов А.И. Межрегиональный обмен в системе продовольственного обеспечения страны // Экономика сел.хоз-ва России. 2017. №1. С.61-70.

-

9. Ушачев И.Г. Научное обеспечение Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг // АПК: экономика, управление. 2013. №3. С.13-26.

-

10. Минаков И.А. Виды конкуренции на агропродовольственном рынке // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. на тему: "Развитие торговли и ее роль в импортозамещении: задачи бизнеса и власть" (17-18 марта 2016 г., Москва) / М.: Всерос. науч.-исслед. ин-т экономики сел. хоз-ва. 2016. Вып. 3. С.135-142.

-

11. Мануйлов А. Богатому и кризис в доход // Коммерсант. №212. 2017.

-

12. Бутрин В. Собственность // Коммерсант. №220. 2017.

-

13. Елькина Г.Я. Оптимизация минерального питания растений на подзолистых почвах // Вестник института биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН. 2011. №12. С.42-45.

-

14. Литвинов С.С., Разин А.Ф., Шатилов М.В., Иванова М.И., Россинская О.В., Башкиров О.В. Ценовой фактор в овощеводстве открытого грунта // Картофель и овощи. 2016. №10. С.24-27.

-

15. Литвинов С.С., Шатилов М.В. Эффективность овощеводства России (анализ, стратегия, прогноз). Рязань: ВНИИО. 169 с.

-

16. Литвинов С.С., Разин А.Ф., Иванова М.И., Шатилов М.В. Состояние развития рынка моркови столовой // Аграрная Россия. 2017. №4. С.29-35.

-

17. Литвинов С.С., Разин А.Ф., Шатилов М.В., Иванова М.И. Рынок лука репчатого: состояние и основные тенденции // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2017. №1. С.58-60.

-

18. Литвинов С.С., Дацковская Н.А., Суханова И.Ф., Разин А.Ф., Шатилов М.В. Индикаторы современного состояния и развития экономики овощеводства в России // Аграрный научный журнал. 2017. №7. С.88-93.

-

19. Агирбов Ю.И., Мухаметзянов Р.Р. Формирование и развитие российского рынка овощей // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2012. №9. С.69-73.

-

20. Коробейников М.А. Агропромышленный комплекс России в системе европейского сотрудничества: настоящее и будущее // Международный сельскохозяйственный журнал. 1006. №3. С.10-14.

-

-

• References

-

1. Abalkin L. Agrarian tragedy of Russia // Questions of economy. 2009. №9. P.4-14

-

2. Goreglyad V.P. Innovative way of development for the new Russia. M.: Science. 2005. 343 p.

-

3. Uzun V.Ya. Agriculture of Russia: points of growth and zones of neglect // AIC: Regions of Russia. 2012. №1. P.30-40.

-

4. State program for the development of agriculture and regulation of the markets for agricultural products, raw materials and food for 2013-2020.

-

5. Tishkov A. Myths help big science. // Light. No. 371. 2017. P.30-31.

-

6. Materials of Rosstat, Parliamentary hearings.

-

7. Shekhterman A. In the pursuit of margin, we did not think enough for whom we work // Kommersant. No. 128. 2018. P.30-31.

-

8. Altukhov A.I. Interregional exchange in the system of food supply of the country // Economy of agricultural enterprises of Russia. 2017. №1. P.61-70.

-

9. Ushachev I.G. Scientific support of the State program for the development of agriculture and regulation of the markets of agricultural products, raw materials and food for 2013-2020 // AIC: Economics, Management. 2013. №3. P.13-26.

-

10. Minakov I.A. Types of competition in the agri-food market // Proceedings of the Intern. scientific-practical conf. on the theme: "The development of trade and its role in import substitution: the tasks of business and government" (March 17-18, 2016, Moscow) / M .: Vseros. Nauch.-issled. In-t economy sat. households. 2016. Vol. 3. P.135-142.

-

11. Manuilov A. Rich and a crisis in income // Kommersant. No. 212. 2017.

-

12. Butrin V. Property // Kommersant. No. 220. 2017

-

13. Elkin G.Ya. Optimization of mineral nutrition of plants on podzolic soils // Bulletin of the Institute of Biology, Komi Scientific Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. 2011. №12. Pp.42-45.

-

14. Litvinov S.S., Razin A.F., Shatilov M.V., Ivanova M.I., Rossinskaya O.V., Bashkirov O.V. Price factor in open field vegetable farming // Potatoes and vegetables. 2016. №10. P.24-27.

-

15. Litvinov S.S., Shatilov M.V. Efficiency of vegetable growing in Russia (analysis, strategy, forecast). Ryazan: VNIIO. 169 p.

-

16. Litvinov S.S., Razin A.F., Ivanova M.I., Shatilov M.V. The state of development of the market for carrots dining // Agrarian Russia. 2017. №4. P.29-35.

-

17. Litvinov S.S., Razin A.F., Shatilov M.V., Ivanova M.I. Market of onion: state and main trends // Economics of agricultural and processing enterprises. 2017. №1. P.58-60.

-

18. Litvinov S.S., Datskovskaya N.A., Sukhanova I.F., Razin A.F., Shatilov M.V. Indicators of the current state and development of the vegetable economy in Russia // Agrarian Scientific Journal. 2017. №7. Pp.88-93.

-

19. Agirbov Yu.I., Mukhametzyanov R.R. Formation and development of the Russian market of vegetables // Economics of agricultural and processing enterprises. 2012. №9. P.69-73.

-

20. Korobeynikov M.A. Russia's agro-industrial complex in the system of European cooperation: the present and the future // International Agricultural Journal. 1006. No. 3. P.10-14.

-

Список литературы Проблемы производства конкурентной овощной продукции

- Абалкин Л. Аграрная трагедия России//Вопросы экономики. 2009. №9. С.4-14

- Горегляд В.П. Инновационный путь развития для новой России. М.: Наука. 2005. 343 с.

- Узун В.Я. Сельское хозяйство России: точки роста и зоны запустения//АПК: регионы России. 2012. №1. С.30-40.

- Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 г. г.

- Тишков А. Мифы помогают большой науке.//Огонёк. №371. 2017. С.30-31.

- Материалы Росстата, Парламентских слушаний.

- Шехтерман А. В погоне за маржой мы недостаточно задумывались, для кого мы работаем//Коммерсант. №128. 2018. С.30-31.

- Алтухов А.И. Межрегиональный обмен в системе продовольственного обеспечения страны//Экономика сел.хоз-ва России. 2017. №1. С.61-70.

- Ушачев И.Г. Научное обеспечение Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг//АПК: экономика, управление. 2013. №3. С.13-26.

- Минаков И.А. Виды конкуренции на агропродовольственном рынке//Материалы Междунар. науч.-практ. конф. на тему: "Развитие торговли и ее роль в импортозамещении: задачи бизнеса и власть" (17-18 марта 2016 г., Москва)/М.: Всерос. науч.-исслед. ин-т экономики сел. хоз-ва. 2016. Вып. 3. С.135-142.

- Мануйлов А. Богатому и кризис в доход//Коммерсант. №212. 2017.

- Бутрин В. Собственность//Коммерсант. №220. 2017.

- Елькина Г.Я. Оптимизация минерального питания растений на подзолистых почвах//Вестник института биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН. 2011. №12. С.42-45.

- Литвинов С.С., Разин А.Ф., Шатилов М.В., Иванова М.И., Россинская О.В., Башкиров О.В. Ценовой фактор в овощеводстве открытого грунта//Картофель и овощи. 2016. №10. С.24-27.

- Литвинов С.С., Шатилов М.В. Эффективность овощеводства России (анализ, стратегия, прогноз). Рязань: ВНИИО. 169 с.

- Литвинов С.С., Разин А.Ф., Иванова М.И., Шатилов М.В. Состояние развития рынка моркови столовой//Аграрная Россия. 2017. №4. С.29-35.

- Литвинов С.С., Разин А.Ф., Шатилов М.В., Иванова М.И. Рынок лука репчатого: состояние и основные тенденции//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2017. №1. С.58-60.

- Литвинов С.С., Дацковская Н.А., Суханова И.Ф., Разин А.Ф., Шатилов М.В. Индикаторы современного состояния и развития экономики овощеводства в России//Аграрный научный журнал. 2017. №7. С.88-93.

- Агирбов Ю.И., Мухаметзянов Р.Р. Формирование и развитие российского рынка овощей//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2012. №9. С.69-73.

- Коробейников М.А. Агропромышленный комплекс России в системе европейского сотрудничества: настоящее и будущее//Международный сельскохозяйственный журнал. 1006. №3. С.10-14.