Проблемы развития инновационного предпринимательства в регионе и пути их решения

Автор: Иванов С.Л., Теребова С.В.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Вопросы теории и методологии

Статья в выпуске: 1 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

Предпринимательский сектор в условиях рыночной экономики становится важнейшей движущей силой инновационного развития. Это связано с тем, что в условиях конкурентной борьбы для обеспечения максимального прироста прибыли предприниматель вынужден производить более сложную, инновационную продукцию. Таким образом, предпринимательство является «акселератором» инновационной активности. В связи с этим в последнее время особое внимание стало уделяться деятельности инновационного предпринимательства. Результаты исследований позволили заключить, что на данный момент существует ряд проблем, которые препятствуют развитию инновационных организаций. Соответственно, наличие таких проблем сдерживает развитие экономики в инновационном направлении. Особенно актуально идентифицировать данные проблемы в настоящее время, когда инновационная деятельность стала входить в перечень основных приоритетов государства. Цель работы заключается в выявлении проблем развития инновационного предпринимательства на региональном уровне, а также определении направлений их решения. Методология исследования предполагает использование различных научных приемов: от общенаучных до специальных. Особое внимание было уделено методам экономической социологии (экспертному опросу). Научная новизна исследования состоит в разработке инструментария, позволяющего выявить проблемы развития инновационных организаций на региональном уровне. Практическая значимость исследования заключается в том, что на основе выявленных проблем были предложены направления их решения, которые могут быть взяты на вооружение представителями органов региональной власти в целях совершенствования проводимой в регионе инновационной политики.

Регион, инновационное предпринимательство, проблемы развития, анкета, инструментарий, мониторинг

Короткий адрес: https://sciup.org/147243368

IDR: 147243368 | УДК: 332 | DOI: 10.15838/esc.2024.1.91.9

Текст научной статьи Проблемы развития инновационного предпринимательства в регионе и пути их решения

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-01841 «Креативные практики как ресурс развития малых территорий»,

Новшества и инновации имеют особое значение для экономического развития стран и регионов, их использование в производственных, управленческих и бытовых процессах во многом определяет уровень и качество экономического развития.

В условиях рыночной экономики важнейшей движущей силой инновационного развития становится предпринимательский сектор. Как отмечает доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник МГУ В.П. Клавди-енко, предпринимательство является «ядром инновационной экономики». Основываясь на трудах В.Г. Зинова, Н.Г. Кураковой и А.В. Озор-нина, автор приходит к выводу о том, что предпринимательский сектор «в странах-лидерах инновационного развития покрывает 60–65% внутренних затрат на НИОКР и инновации, доля государственных расходов на эти цели вдвое меньше» (Клавдиенко, 2022).

Трансформация идей в технологически новые продукты, услуги или процессы в большинстве стран мира с развитой и развивающейся рыночной экономикой производится преимущественно субъектами инновационного предпринимательства, поэтому и в России оно начало приобретать особую популярность.

В то же время следует подчеркнуть, что развитие инновационного предпринимательства в РФ и ее отдельных регионах в последнее время замедляется. По данным Росстата, в 2022 году значение основного показателя, характеризующего его результативность (доля инновацион- ных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженной продукции), составило всего 5,1%. Это почти на 20 п. п. ниже минимального значения целевого показателя, запланированного в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года1.

Более того, целевые показатели, отраженные в Указе Президента № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года2, пока не достигнуты.

Вероятнее всего, такая ситуация обусловлена наличием проблем, которые сдерживают развитие субъектов инновационного предпринимательства в отдельных российских регионах (Никулина, Козлова, 2013; Трефилова, 2017; Тютюкина и др., 2017 и др.). Идентификация и решение этих проблем помогут повысить уровень инновационного развития как в целом по стране, так и в рамках отдельных региональных социально-экономических систем.

Задачи, связанные с выявлением проблем и перспектив развития инновационного пред- принимательства, в РФ имеют особую актуальность. Однако на данный момент нет сведений о проблемах развития инновационного предпринимательства в отдельных российских регионах. Более того, отсутствует общепринятый подход, который позволил бы их идентифицировать. Следовательно, вопрос о том, как и с помощью чего наиболее целесообразно их выявлять, носит дискуссионный характер. Это и составляет основу научной проблемы в рамках настоящего исследования.

Объектом исследования выступает инновационное предпринимательство в российских регионах. Предмет исследования – проблемы развития инновационного предпринимательства.

Цель данной работы заключается в выявлении проблем развития инновационного предпринимательства на региональном уровне, а также определении направлений их решения.

Научная новизна исследования связана с разработкой инструментария, позволяющего выявить проблемы, с которыми сталкиваются руководители инновационных организаций в регионе. Отличительной особенностью данного инструментария является то, что он, с одной стороны, учитывает региональную специфику инновационной деятельности предприятий (например, оценку результативности мер региональной поддержки, характеристику региональных условий, сдерживающих развитие инновационно-предпринимательской деятельности, и пр.), с другой стороны, содержит вопросы, позволяющие оценить специфику деятельности субъектов инновационного предпринимательства в условиях санкционного давления, а также в условиях цифровизации, что имеет особую актуальность в настоящее время.

Практическая значимость исследования заключается в том, что на основе выявленных проблем развития инновационного предпринимательства на региональном уровне были предложены направления их решения, которые могут иметь практическую пользу для представителей органов региональной власти в целях совершенствования проводимой в регионе инновационной политики.

Обзор литературы

В настоящее время компании функционируют под избыточным влиянием со стороны других организаций, производящих схожую либо аналогичную продукцию, а также со сто- роны клиентов, ожидающих от потребляемого продукта полезных свойств, характеристик и пр., которые в текущий момент ему не присущи. Следовательно, предприятиям необходимо постоянно осуществлять поиск путей совершенствования имеющихся или производства новых продуктов. Говоря иначе, предприятия должны постоянно внедрять инновации (Blindenbach-Driessen, Ende, 2014; Bogers, Lhuillery, 2011; Gerguri, Ramadani, 2010; Prange, Schlegelmilch, 2016; Ravselj, Aristovnik, 2019). По мнению исследователей (Garcia, Calgtone, 2002), инновации необходимы фирмам в основном для повышения конкурентоспособности. Например, при помощи инноваций можно производить тот же самый продукт, но в большем количестве либо с наименьшими затратами.

Однако, для того чтобы компании могли применять инновации, необходимо наладить производство инноваций в рамках страны / региона. В связи с этим широкое распространение получило инновационное предпринимательство, которое в условиях рыночной экономики выступает ключевым субъектом хозяйственной системы, занимающимся созданием новшеств и производством на их основе инноваций. Обзор исследований (Brenner, 2020; Grudu, 2019; Guzman еt al., 2020; Mayhew еt al., 2012; Tang, Koveos, 2004; Ualzahanova et al., 2020; Бабкин, Чистякова, 2014; Гетман и др., 2011; Кадакова, 2014; Меньшов, 2005; Палкина, Палкин, 2016; Стародубцева, Попушина, 2016) позволил выделить две группы критериев для идентификации инновационного предпринимательства: общие (свойственные инновационному предпринимательству как таковому) и специфические (подчеркивающие его инновационную специфику). К первой группе критериев следует отнести размер, форму собственности, юридический статус инновационно-предпринимательской фирмы, а также соответствующий ее деятельности налоговый режим. Кроме того, предпринимательскую деятельность отличают такие характеристики, как рискованный характер, а также получение прибыли на систематической основе от осуществления определенных видов экономической деятельности. Вторая группа критериев – специфические. Ключевыми из них являются разработка инновационных решений, производство инновационной продукции.

По форме собственности предприятия, относящиеся к категории инновационного предпринимательства, преимущественно являются частными. Однако встречаются ситуации, когда инновационные организации могут относиться к смешанной форме собственности. Чаще всего это малые инновационные компании, созданные на базе вузов, НИИ, научных центров и пр. В этом случае вуз выступает в качестве соучредителя. Кроме того, стоит обратить внимание, что предпринимательство – это не только юридический статус, но и функция, выполняемая юридическим или физическим лицом, основная цель которой состоит в получении прибыли. Таким образом, к субъектам предпринимательства могут быть отнесены государственные учреждения и организации. По размеру инновационно-предпринимательские фирмы могут относиться к категории малого, среднего и крупного бизнеса.

Таким образом, инновационное предпринимательство – это самостоятельная, сопряженная с определенным уровнем риска деятельность, осуществляемая хозяйствующими субъектами, официально зарегистрированными в органах налогового учета (вне зависимости от формы организации юридического лица, формы собственности, а также «размерности» предприятия), на систематической основе и направленная на получение прибыли за счет разработки новшеств (инновационных решений), производства инновационной продукции, ее последующей реализации на рынке, а также выполнения инновационных работ и оказания услуг (Иванов, 2021).

Как отмечают исследователи (Cuervo-Cazurra, Un, 2007; Gerguri, Ramadani, 2010; Janssen, Abbasiharofteh, 2022; Ravselj, Aristovnik, 2019; Ravselj, Aristovnik, 2020), инновационнопредпринимательские фирмы, осуществляющие свою деятельность в области «R&D» (Research and Development), вносят существенный вклад в развитие региональной экономики, поскольку именно за счет инноваций появляется возможность осваивать новые секторы рынка, создавать высокотехнологичные рабочие места, повышать уровень занятости населения, производить продукцию с требуемыми качествами, соответствующими запросу потребителя. Подобного мнения придерживаются исследователи (Бикметов, 2018; Малинина, Лазарев, 2021; Севрюкова, Бычкова, 2020; Филип- пова, Красильникова, 2017), дополняя данный тезис тем, что деятельность инновационного предпринимательства является важнейшим условием конкурентоспособности экономики региона.

Однако следует отметить, что условия для развития инновационного предпринимательства между отдельными территориями зачастую сильно дифференцированы. Более того, хозяйствующие субъекты, осуществляющие инновационную деятельность, нередко сталкиваются с проблемами, которые препятствуют их развитию (Трефилова, 2017; Тютюкина и др., 2017).

В настоящее время ученые-экономисты активно ведут изыскания в рамках исследовательской области, связанной с идентификацией проблем, оказывающих негативное воздействие на деятельность инновационного предпринимательства. Причем работы, в рамках которых выявляются такие проблемы в экономически развитых странах мира (например, в США, странах Европейского союза), проводятся уже на протяжении длительного временного периода (Dunning, Narula, 1995; Koschatzky, Sternberg, 2000), а в странах с развивающейся экономикой (например, в Бразилии), где переход на путь инновационного развития стал осуществляться относительно недавно, подобные исследования только начали набирать популярность (Rocha еt al., 2022).

С переходом отечественной экономики на путь инновационного развития особое внимание стало уделяться российским инновационным организациям. Определение проблем и перспектив, связанных с их деятельностью, является предметом исследования во многих работах, посвященных тематике инновационного развития. Причем основной массив таких работ пришелся на период после 2010 года, т. к. именно в рассматриваемый период произошло осознание особой важности инноваций в обеспечении конкурентоспособности экономики страны на государственном уровне (Буркина, 2020; Гретченко, Манахов, 2011).

В исследовании (Никулина, Козлов, 2013) освещены основные проблемы, с которыми сталкиваются компании в процессе реализации инновационного развития, предложены пути решения данных проблем, а также обращено внимание на необходимость разработки новых источников финансирования инновационной деятельности и оптимизации процесса оказания государственной поддержки предприятиям, осуществляющим внедрение на рынок инновационной продукции.

В работах (Гребенникова, Горлопан, 2016; Трефилова, 2017) исследуется проблема развития инноваций в компаниях в современных условиях рынка. Как отмечают авторы, в России идёт явное отставание в формировании инновационного кластера в отличие от ведущих мировых держав. Такое положение заставляет российские компании быть зависимыми от импорта технологий и товаров. Среди проблем, тормозящих развитие инноваций в РФ, авторы отмечают безрезультативность научных исследований вследствие недостаточного финансирования, «утечку» лучших научных кадров, непривлекательность профессии ученого, разрыв между образованием и наукой.

Пути решения обозначенных проблем, по мнению (Гребенникова, Горлопан, 2016), состоят в модернизации системы финансирования прикладных и фундаментальных разработок и исследований, создании нормативноправовой базы, а также мер по стимулированию спроса на научные изобретения, формировании системы показателей мониторинга и развития инновационной активности.

Стоит отметить, что Росстат осуществляет статистическое наблюдение факторов, препятствующих инновационной активности организаций. Проведенное в рамках исследования (Тютюкина и др., 2017) ранжирование этих факторов позволило авторам выделить ключевые проблемы развития инновационных организаций в России, к числу которых следует отнести недостаточность собственных денежных средств; высокую стоимость нововведений; недостаток финансовой поддержки со стороны государства; недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность; нехватку квалифицированных кадров.

Однако проблемы, идентифицируемые специалистами Росстата, представлены по России в целом (отсутствует учет региональной специфики). Более того, сведения о факторах, препятствующих инновационной активности, предоставляются российскими организациями в Росстат раз в два года (Тютюкина и др., 2017), а именно – в следующем году за годом, оканчивающимся на нечетную цифру, включая данные за последние два года (например, в 2022 г. – за 2018–2020 гг.; в 2020 г. – за 2016–2018 гг. и т. д.). Таким образом, отсутствует возможность осуществить оценку текущего положения инновационных компаний.

Следовательно, ученые озадачены созданием методов и механизмов оперативного поиска информации о проблемах, сдерживающих развитие инновационных организаций в стране и регионе. В качестве примера можно привести работу (Ребязина и др., 2011), в которой представлены результаты апробации комплексного метода анализа инновационной деятельности компаний на основе методологии «Инновационный радар». Исследование включало два основных этапа: на качественном этапе проведено 15 глубинных интервью, на количественном – экспертный опрос 120 российских инновационно-активных предприятий. По итогам анализа сформулированы выводы о воздействии отдельных характеристик инновационной деятельности отечественных фирм на их результативность.

Специалистами Российского союза промышленников и предпринимателей в 2021 году был проведен опрос, посвященный инновационной деятельности российских предприятий3. В опросе приняли участие в основном промышленные компании (63,8%). Две трети респондентов представляют крупный бизнес, 21,8% – субъекты малого бизнеса, 11,5% участников опроса отнесли себя к среднему бизнесу.

Как отмечают респонденты, главными факторами, влияющими на инновационную активность предприятий, являются финансовые и экономические: вариант «высокие затраты на внедрение инноваций» набрал средний ранг 7,2 балла (из 9 возможных), а ответ «экономические риски» ровно 7 баллов. Третье место разделили сложности получения заемных средств для инвестиций в инновационные проекты и избыточность государственного регулирования и требований стандартов (в обоих случаях 5,4 балла). Другие факторы уже не так сильно определяют, какой будет инновационная деятельность компаний.

Также было указано, что именно ограничивает экспортную деятельность компаний. На первое место респонденты поставили политические факторы – доля варианта составила 35,9%, причём в случае компаний-экспортёров она достигла уже 53,3%, и это отличие статистически значимо.

Стоит отметить, что помимо опросов для выявления проблем и перспектив деятельности инновационных организаций нередко используются глубинные интервью. 2 сентября 2020 г. директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Л.М. Гохберг дал интервью «Российской газете», в котором стороны обсудили проблемы инновационного развития российских компаний и факторы, их детерминирующие4.

Л.М. Гохберг отметил, что в последние годы государство уделяло особое внимание вопросам инновационного развития: при номинальном наличии многочисленных стратегий и мер поддержки, значительных многолетних расходах инновационная политика не дает значимых результатов. Кроме того, заметна стагнация основных для сферы инноваций индикаторов, в частности уровня инновационной активности.

По мнению Л.М. Гохберга, для решения существующих проблем важно «улучшать» среду для инноваций, стимулировать конкуренцию, вовлекать в инновационную деятельность широкий спектр компаний, прежде всего субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сбор объективных данных о рынке инноваций в Российской Федерации в части деятельности инновационных субъектов МСП был проведен специалистами Высшей школы экономики (Д.С. Медовниковым, Т.К. Оганесян, С.Д. Розмирович)5. В ходе исследования осуществлено анкетирование 125 представителей российских компаний из категории малого и среднего бизнеса. Также проведено 15 интервью с экспертами – руководителями компаний.

В опросе приняли участие компании более чем из 30 субъектов РФ, относящихся к следующим федеральным округам: Центральному, Приволжскому, Северо-Западному, Сибирскому, Уральскому, Северо-Кавказскому, Дальневосточному.

Респондентам было предложено оценить, какие факторы ограничивали развитие компаний в предыдущие три года. Больше всего голосов (50%) набрал вариант ответа, связанный с недостатком средств на проведение НИОКР и разработку новых продуктов. На втором месте (36%) оказался ответ о трудностях с привлечением средств для реализации инвестиционных проектов в виде либо инвестиций, либо инвестиционных кредитов, на третьем месте – ответ, связанный с нехваткой квалифицированных кадров (34%).

Респондентам был задан вопрос, как часто их предприятие обращалось за последние три года в банки и пользовалось инструментами кредитования. Установлено, что порядка 40% руководителей имели опыт получения заемных денежных средств. Причем только половина из них пользуются кредитами регулярно. Большая часть организаций (примерно 60%) не использовала кредиты.

Отмечен низкий уровень активности компаний в отношении привлечения инвестиций: порядка 30% респондентов на данный момент не считают это необходимым. Примерно столько же (29%) желают привлекать инвестиции, но у них это не получается. Лишь немногим более 20% компаний за последние три года удалось это реализовать.

Руководители компаний отметили, что чаще всего в качестве форм государственной поддержки использовали федеральные гранты (более 70%). Последующие позиции заняли формы нефинансовой поддержки: проведение выставок и деловых миссий (47%), бесплатных образовательных программ (39%).

Более чем для 50% респондентов государственная поддержка рассматривается как фактор, оказавший положительное воздействие на развитие деятельности предприятия.

Подводя промежуточный итог, можно констатировать, что деятельность инновационного предпринимательства в России является предметом исследования многих ученых и специалистов. Причем особую популярность она стала набирать в последнее десятилетие, когда важность инноваций как фактора социальноэкономического развития стала рассматриваться на государственном уровне.

Существуют разные методы идентификации проблем развития инновационного предпринимательства, однако наиболее распространенными являются социологические методы (экспертный опрос, интервьюирование и пр.). Как правило, выбор в пользу данных методов обусловлен «ограниченностью» статистических данных, позволяющих судить о проблемах развития инновационного предпринимательства и их масштабах. Также важно подчеркнуть, что социологические методы исследования используют еще и потому, что они позволяют дать не только количественную, но и качественную оценку изучаемым проблемам. С их помощью можно оценить как масштаб проблемы, так и ее специфику. Более того, они позволяют сформировать «развернутые» рекомендации представителей инновационного предпринимательства (экспертов, а также руководителей и ведущих специалистов инновационных фирм) по решению тех или иных проблем, которые впоследствии необходимо учитывать органам региональной власти в процессе принятия управленческих решений.

Важно подчеркнуть, что при проведении социологических опросов субъектов инновационного предпринимательства некоторые ученые (например, специалисты НИУ ВШЭ) включают в выборочную совокупность только малые и средние инновационные компании. В то же время есть примеры, когда круг опрашиваемых не ограничивается субъектами инновационных МСП (как в случае опроса, проводимого специалистами РСПП).

Полагаем, что наиболее целесообразно исключить из анализа крупный инновационный бизнес, поскольку фактор «размера» компании в значительной степени обусловливает предпосылки ее инновационной активности. Как отмечено в исследовании (Теребова, Борисов, 2019), небольшие инновационные фирмы за счет гибкой структуры управления могут оперативно реагировать на колебания в конкурентной среде, а также обеспечивать достаточную мобильность в области коммерциализации новшеств.

Более того, необходимо учитывать и «качественные» отличия инноваций, производимых малыми, средними и крупными предприятиями. Товары, работы и услуги, производимые малы- ми и средними инновационными компаниями, имеют большую степень инновационности, чем те, которые производятся крупными инновационно активными организациями: 4/5 продукции инновационных МСП связано с обновлением производства, тогда как технологические инновации, выпускаемые промышленными «гигантами», нацелены, в первую очередь, на осуществление собственного процесса производства. Более того, зарубежная статистика свидетельствует, что малые инновационные предприятия производят примерно в 2,5 раза больше инноваций (в расчете на одного занятого), чем крупные компании (Теребова, Борисов, 2019).

Социологические исследования, связанные с выявлением проблем развития инновационного предпринимательства в РФ, проводятся научно-исследовательскими центрами (например, НИУ «Высшая школа экономики»), общественными организациями (Российский союз промышленников и предпринимателей) и пр. Также присутствует ряд авторских работ, где опубликованы результаты проведенных социологических исследований (Ребязина и др., 2011), представляющие научную и практическую значимость. Однако большинство таких исследований проводится не регулярно (эпизодически), что не позволяет судить о тех проблемах, которые актуальны в настоящий момент времени. Более того, они не учитывают региональную специфику деятельности инновационного предпринимательства (например, оценку результативности мер региональной поддержки, характеристику региональных условий, сдерживающих развитие инновационнопредпринимательской деятельности, и пр.).

Методология исследования

При подготовке исследования использовались различные научные методы (метод анализа документов и результатов деятельности, метод сравнения и пр.). Особое внимание хотелось бы обратить на применяемый метод экономической социологии – анкетирование. С его помощью был произведен экспертный опрос для выявления барьеров, препятствующих развитию инновационного предпринимательства в регионе.

Следует подчеркнуть, что ряд вопросов, включенных в состав авторской анкеты, по содержанию и структуре соответствует вопросам, представленным в других социологических исследованиях, проводимых ведущими отечественными научными и научно-образова- тельными учреждениями, в частности в исследовании специалистов Высшей школы экономики6. Данное решение обусловлено тем, чтобы появилась возможность провести сравнительный анализ ситуации в регионе и по стране в целом, выявить региональную специфику проблем развития инновационного предпринимательства.

Характеристика опроса

В экспертном опросе приняли участие руководители инновационных предприятий Вологодской области, относящихся к категории малого и среднего предпринимательства. Основной вид деятельности большинства предприятий соответствует ОКВЭД «Обрабатывающие производства», «Деятельность профессиональная, научная, техническая», «Деятельность в области информации и связи». Генеральная совокупность составляет 35 компаний, относящихся к категории малых инновационных7. Анкеты были разосланы на все предприятия. Участие в экспертном опросе приняли руководители 11 предприятий (ООО «Александра плюс», ООО «Бакормаш», ООО «ВБК», ООО «Кронлес», ООО «Логасофт», ООО «Мезон», ООО «Модуль-Ф», ООО «Октава плюс», ООО «Оптимех», ООО «Ротор», ООО «ПИИ «Сев-запдорпроект»).

Критерием отнесения предприятия к категории «инновационного» послужило наличие в общем объеме отгруженной продукции инновационной продукции.

Анкета содержит 52 вопроса, включенных в разные тематические группы: общая характеристика организаций и специфика производимых инноваций; оценка результативности деятельности инновационного предпринимательства; факторы, сдерживающие инновационную деятельность; факторы, способствующие активизации инновационной деятельности; деятельность инновационного предпринимательства в условиях санкций и пр.

Социологическое исследование проводилось в период с 1 февраля по 1 апреля 2023 года по месту пребывания респондентов. В качестве респондентов выступили руководители инновационных предприятий региона, а также руководители и ведущие специалисты структурных подразделений, ответственных за инновационную деятельность на предприятиях.

Инструментарий опроса (база данных) зарегистрирован (авторское свидетельство о гос. регистрации Федеральной службы интеллектуальной собственности № 2023622390 от 13 июля 2023 г.).

Результаты и дискуссия

Современное состояние инновационного предпринимательства в регионе. Особенности и проблемы региональной поддержки субъектов рассматриваемого типа предпринимательства. Результаты проведенного нами экспертного опроса свидетельствуют, что компании при реализации новых проектов в первую очередь нацелены на расширение ассортимента продукции (54,5%), выход на новые рынки и формирование конкурентных преимуществ (45,5%), снижение издержек производства и повышение качества продукции (36,4%).

Важным в отношении обследуемых компаний является вопрос, связанный с их обеспеченностью инновационными решениями (новшествами), которые выступают основой для производства инновационной продукции. Как отмечают 45,5% опрошенных руководителей, «мы сами производим инновационные решения». Такое же число респондентов (45,5%) ответили, что приобретают инновационные решения у других отечественных инновационных компаний. Порядка 18% предприятий закупают инновационные решения у других отечественных вузов и НИИ. Еще 18,2% опрошенных ориентированы в решении этого вопроса на зарубежные инновационные компании (территориальная принадлежность данных компаний не уточнялась). Следует обратить внимание, что наиболее распространенными видами объектов интеллектуальной собственности, которые имеются в распоряжении у компаний, являются патенты на изобретения (45,5%). Менее распространены полезные модели, программы для ЭВМ и товарные знаки (27,3%), промышленные образцы и ноу-хау (9,1%).

В рамках опроса были выявлены факторы, сдерживающие, по мнению респондентов, деятельность инновационных фирм на территории Вологодской области (рис. 1).

Наиболее существенными факторами, сдерживающими деятельность инновационного предпринимательства на региональном уровне, являются нехватка специалистов нужной квалификации, высокая налоговая нагрузка, недостаток средств на проведение

НИОКР, разработку новых продуктов, запуск нового производства и пр., а также трудности с получением кредитов на приемлемых условиях.

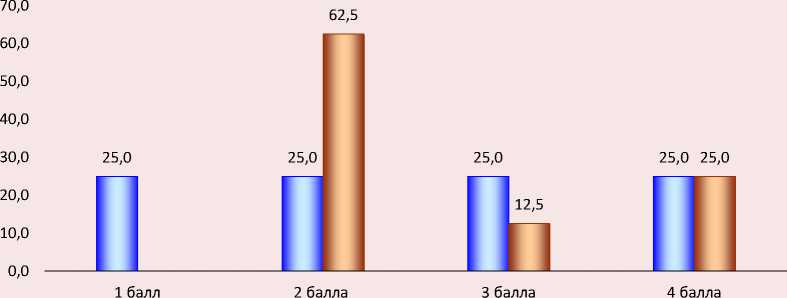

Балльная оценка степени оснащенности инновационных субъектов МСП региона ресурсами, необходимыми для выпуска новой продукции и внедрения новых технологий, показала, что большей части опрошенных недостает квалифицированных кадров (рис. 2).

Рис. 1. Факторы, сдерживающие деятельность инновационных фирм в регионе, %

18,2

18,2

27,3

27,3

9,1 9,1

45,5

45,5

-

■ Нехватка специалистов нужной квалификации

-

■ Высокая налоговая нагрузка

Недостаток средств на проведение НИОКР, разработку новых продуктов, запуск нового производства и пр.

-

■ Трудности с получением кредитов (в том числе инвестиционных) на приемлемых условиях

Нехватка производственных мощностей

Административные барьеры, несовершенство законодательной базы

-

■ Высокая конкуренция в том сегменте рынка, где мы работаем

-

■ Трудности с выводом новых продуктов на рынок

-

■ Недостатки в организации бизнес-процессов в самой компании

-

■ Низкая рентабельность продаж

Источник: составлено авторами по результатам опроса.

Рис. 2. Оценка степени оснащенности инновационных субъектов МСП региона ресурсами, необходимыми для выпуска новой продукции и внедрения новых технологий, %

|

Права собственности на инновационную продукцию |

10,0п 20,0 40,0 1 30,0 1 |

|

Идеи |

9,1 18,23 9,1 36,4 27,3 |

|

Производственные площади |

9,1П 18,2 45,5 18,2 9,1 |

|

Информация о потенциальных партнерах и потребителях |

10,0 10,0 60,0 20,0 |

|

Научно-технологические разработки |

9,1 18,2 3 36,4 36,4 |

|

Сырье, материалы, комплектующие |

9,1□ 18,2 54,5_______________ 18,2 |

|

Финансы |

18,2^ 27,3 ______[ 45,5___________ 9,1 |

|

Кадры |

9,1□ 18,2^ 45,5 ___________[ 18,2 ___ 9,1 |

|

Производственные мощности |

9,1□ 45,5 45,5 |

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

□ 1 балл □ 2 балла □ 3 балла □ 4 балла □ 5 баллов

Источник: составлено авторами по результатам опроса.

В то же время субъекты малого инновационного предпринимательства не испытывают серьезных проблем с обеспеченностью сырьем, комплектующими, материалами, а также наличием информации о потенциальных партнерах и потребителях. Более того, идей для развития инновационной деятельности у предприятий региона достаточно.

Важным инструментом финансовой поддержки инновационных МСП выступают кредиты и займы. В ходе опроса было установлено, что только 18,2% инновационных предприятий Вологодской области пользуются кредитами на постоянной основе, 36,4% – время от времени.

Среди трудностей, которые возникают при получении кредитов, следует отметить высокие процентные ставки (50%), расценивание банками инновационных проектов как рискованных (25%). Четверть ответивших на данный вопрос респондентов к числу таких трудностей относят значительную кредитную нагрузку (наличие других непогашенных кредитов). В то же время 25% опрошенных не испытывают трудностей с получением кредитов.

Необходимо отметить, что Фондом ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства Вологодской области предоставляются займы объемом до пяти млн руб. на срок до 36 месяцев8. Величина процента по займу варьируется от 1 до 16% годовых в зависимости от категории займа. Данный вид финансовой поддержки позволяет брать заемные денежные средства на более выгодных условиях. Однако ограничение суммы займа в пять млн руб. не позволяет развивать инновационное производство. По мнению половины опрошенных руководителей инновационных МСП региона (50%), давших ответ на соответствующий вопрос в анкете, оптимальная сумма заемных денежных средств должна варьироваться в пределах от 20 до 50 млн руб.

Особым образом характеризуется ситуация, связанная с инвестициями. Только порядка 22% малых и средних инновационных предприятий региона смогли за последние три года привлечь средства инвесторов и воспользоваться ими. Следует также отметить, что степень информированности о потенциальных инвесторах является невысокой: порядка 73% опрошенных оценили ее не более чем на 3 балла из 5 возможных.

Среди инновационных малых и средних предприятий региона распространены формы государственной поддержки, реализуемые Департаментом экономического развития Вологодской области (порядка 64% руководителей инновационных компаний региона пользуются ими на регулярной основе). Отчасти это обусловлено их «безвозмездным» характером. В то же время результативность данных мер оценивается сравнительно невысоко (табл. 1) .

Таблица 1. Оценка результативности региональных мер поддержки малого и среднего инновационного предпринимательства в регионе, %*

|

Мера поддержки |

Балл |

||||

|

1 балл |

2 балла |

3 балла |

4 балла |

5 баллов |

|

|

Федеральные гранты |

14,3 |

– |

– |

14,3 |

71,4 |

|

Региональные гранты |

28,6 |

28,6 |

14,3 |

– |

28,6 |

|

Субсидии из федерального бюджета |

57,1 |

– |

– |

28,6 |

14,3 |

|

Субсидии из регионального бюджета |

57,1 |

– |

14,3 |

– |

28,6 |

|

* Балльная оценка производилась от числа руководителей инновационных предприятий, воспользовавшихся конкретной мерой поддержки. Источник: составлено авторами по результатам опроса. |

|||||

7 Микрокредитная компания Вологодской области «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства» // Мой бизнес 35 (Национальный проект по поддержке малого и среднего бизнеса). URL: https://mb35. ru/st/fond-resursnoy-podderzhki/ (дата обращения 30.08.2023).

Можно отметить, что меры финансовой поддержки, реализуемые на региональном уровне, эксперты оценили ниже, чем аналогичные меры, которые реализуются на федеральном уровне. Особенно низкая оценка была дана результативности региональных грантов. Порядка 45% опрошенных отмечают, что суммы региональных грантов низкие, их недостаточно, чтобы развивать инновационную деятельность на высоком уровне: 100% руководителей инновационного МСП региона, ответивших на соответствующий вопрос, считают, что минимальный размер регионального гранта должен составлять 5 млн рублей. В то же время размер гранта Вологодской области для финансирования научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ физических лиц и организаций, за исключением федеральных государственных учреждений, составляет 500 тыс. рублей9.

Результаты проведенного мониторинга также позволили установить, что сроки реализации региональных грантов недостаточны для развития инновационной деятельности компаний. Оптимальным, с позиции 45,5% предпринимателей, является предоставление гранта на срок от трех лет и более. Примерно 82% опрошенных также отметили, что стать обладателем регионального гранта – сложная задача, так как, с одной стороны, количество вакантных мест для получателей грантов весьма мало, с другой стороны, существенно ограничены критерии для отбора грантополучателей (в том числе по видам экономической деятельности).

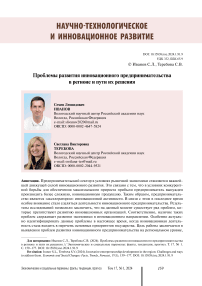

Эффективность мер административной поддержки в решении важных для инновационных компаний вопросов остается на низком уровне (рис. 3) .

Доступности и качеству региональных государственных программ, а также эффективности региональной государственной политики в отношении развития инновационного предпринимательства эксперты дали невысокую оценку (по пятибалльной шкале).

Рис. 3. Оценка результативности административно-правовых мер поддержки малого и среднего инновационного предпринимательства в регионе, %

о Региональная государственная политика (законодательство, система налогообложения, бюрократия)

□Доступность и качество региональных государственных программ

Источник: составлено авторами по результатам опроса.

Отдельно в рамках исследования хотелось бы затронуть вопрос, связанный с осуществлением внешнеэкономической деятельности инновационных компаний региона в условиях экономической рецессии. Как отмечают 40% руководителей компаний, осуществляющих (либо осуществлявших ранее) экспорт инновационной продукции, за последние несколько лет заметно сократились экспортные поставки в страны Северной Америки, Евросоюза и пр. В то же время порядка 20% опрошенных отмечают, что расширились возможности экспорта в «дружественные» страны (например, Аргентину, Беларусь, Бразилию, Иран и др.).

Деятельность малого и среднего инновационного предпринимательства в условиях цифровизации экономики региона. Инновационная деятельность в современных условиях активно развивается в направлении создания и внедрения в хозяйственную практику цифровых технологий, продуктов и услуг. Развитие инновационной деятельности на фоне цифровизации экономики становится фактором экономического роста, средством укрепления конкуренто- способности предприятий как внутри страны, на региональном уровне, так и в глобальных масштабах (Янченко, 2023).

Опрос позволил установить, что большая часть малых и средних инновационных предприятий Вологодской области имеет высокий уровень цифровой «зрелости»: порядка 45,5% руководителей инновационных предприятий региона отметили, что им уже удалось реализовать несколько проектов с использованием цифровых технологий. Более того, 36,4% малых и средних инновационных компаний в регионе занимаются разработкой таких технологий.

Наиболее распространенными направлениями, которые осваивают субъекты инновационного предпринимательства в регионе, являются новые производственные технологии: в частности, их разработкой заняты 45,5% региональных инновационных предприятий.

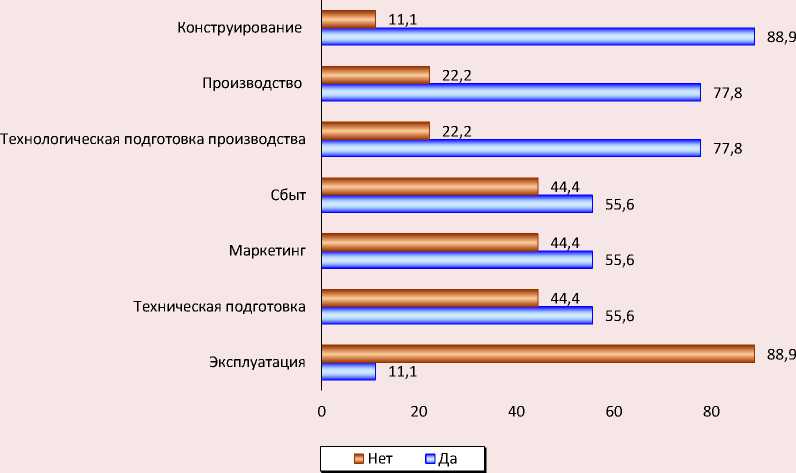

Также следует отметить, что цифровые технологии активно применяются практически на всех этапах жизненного цикла продукции (рис. 4).

Рис. 4. Активность использования цифровых технологий на различных этапах жизненного цикла продукции предприятия, %

Источник: составлено авторами по результатам мониторинга.

Наконец, респондентам был задан вопрос о том, какие шаги предпринимает компания, для того чтобы более активно применять цифровые технологии. Опрошенные ответили, что регулярно проводят обучение и повышение квалификации соответствующих сотрудников, а также изучают передовой опыт других организаций (66,7%). Реже компании прибегают к найму новых сотрудников, имеющих опыт внедрения или использования цифровых технологий (22,2%).

Рассмотрим инструменты государственной поддержки инновационного предпринимательства в условиях цифровизации, реализуемые на территории Вологодской области.

В 2022 году, исходя из предложений бизнес-сообщества, были снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для сферы информационно-коммуникационных технологий по ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности): 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.03.13, 62.09, 63.11.1 и установлены в размере10:

– при объекте налогообложения «доходы» – 1%,

– при объекте налогообложения «доходы минус расходы» – 5%.

Институты развития Вологодской области продолжают оказывать и другие региональные меры поддержки ИT-компаний по следующим направлениям: консультации и обучающие мероприятия, продвижение товаров и услуг, сертификация и необходимые разрешения на производимую продукцию, субсидии, гранты, льготные займы и обеспечение по договорам займа, содействие экспортной деятельности. По данным на 1 июля 2023 года, информационно-консультационной поддержкой, в том числе по вопросам экспорта и интеллектуальной собственности, воспользовались 12 компаний и индивидуальных предпринимателей ИТ-сферы11.

Одной из таких компаний стала ООО «ТЕЛЕМЕДХАБ», которая реализует одноименный проект, предназначенный для уда- ленного мониторинга пациентов. Специальное приложение автоматизирует функцию сбора данных с медицинских и немедицинских приборов, измеряющих текущее состояние здоровья человека12.

Начальник Департамента цифрового развития Вологодской области И.В. Просвирякова отметила: «В настоящее время осуществляется масштабная поддержка ИТ-отрасли. Предоставляемые льготы и направления поддержки очень разнообразны. Для того чтобы ИТ-компаниям было быстро и просто найти полезную информацию, мы размещаем ее на самых популярных площадках. Создание тематических чатов позволяет ИТ-компаниям оперативно знакомиться с новостями, выражать свое мнение по проблематике, задавать вопросы и общаться с коллегами на актуальные темы»13.

В то же время, согласно результатам проведенного опроса, субъекты инновационного ИT-предпринимательства оценивают региональные меры поддержки невысоко, в частности, результативность мер административной поддержки – не более чем на 3 балла из 5 возможных. Более того, 50% от общего числа опрошенных субъектов инновационного ИT-предпринимательства оценили результативность финансовых инструментов региональной поддержки (в отношении региональных грантов) не выше чем на 2 балла из 5.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют: несмотря на приоритетность развития инновационного предпринимательства как на территории Вологодской области (что отмечено в положениях Стратегии социальноэкономического развития региона), так и в России в целом, инновационные предприятия региона на данный момент сталкиваются с большим количеством барьеров, сдерживающих их деловую активность. Более того, меры государственной поддержки со стороны органов региональной власти, которые являются важнейшим инструментом для преодоления этих барьеров, нельзя назвать эффективными.

Этот вывод подтверждается данными официальной статистики. Согласно наблюдениям Вологдастата, уровень инновационной активности организаций Вологодской области за последние три года сократился (с 12,2% в 2020 году до 9,3% в 2022 году). В частности, значения данного показателя для Вологодской области в 2022 году оказались меньше, чем по СевероЗападному федеральному округу и РФ в целом (на 1,3 и 1,7 п. п. соответственно). Более того, за аналогичный период в Вологодской области существенно сократился удельный вес инновационных товаров, работ и услуг (относительно общего объема произведенной инновационной продукции) с 1,9% в 2020 году до 0,7% в 2022 году. Следует подчеркнуть, что показатель в 0,7% является одним из самых низких среди регионов СЗФО, уступая только показателю Псковской области (0,4%). В среднем по СЗФО удельный вес инновационной продукции составил 5,7%, в целом по РФ – 5,1%.

Заключение

Подводя итоги исследования, можно заключить, что для субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства, ведущих свою деятельность на территории Вологодской области, характерны различные проблемы, связанные с недостатком квалифицированных кадров, способных заниматься производством инновационной продукции, невысоким объемом финансирования инновационно-предпринимательской деятельности на региональном уровне, высокой налоговой нагрузкой, несовершенством законодательства, регулирующего деятельность инновационного предпринимательства в регионе, а также сокращением объемов внешнеэкономической деятельности с постоянными контрагентами.

Причины сложившейся ситуации кроются не только в несовершенстве инструментов государственной поддержки (финансово-экономических, административно-правовых, информационных и организационных), но и в региональной специфике развития инновационной деятельности, обусловленной, в том числе, моноструктурной специализацией хозяйственной деятельности. В частности, такой тип специализации предполагает монополистическую или олигополистическую модель поведения крупного инновационного предпринимательства в отношении производимых в регионе инноваций. Подобной позиции придерживается ряд экспертов, в том числе научный консультант ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» доктор химических наук Б.Д. Свиридов, а также исполнительный директор Вологодского городского отделения Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области кандидат экономических наук К.А. Задумкин (Иванов, 2023).

Более того, некоторые проблемы отчасти обусловлены внешнеэкономической обстановкой. До 2022 года, когда в отношении РФ и ее отдельных регионов было введено рекордное количество санкций различной направленности, ключевыми внешнеэкономическими партнерами Вологодской области выступали, кроме Республики Беларусь, страны Европейского союза (в особенности Финляндия и Польша)14. Новые геополитические условия вынудили «разорвать» устоявшиеся связи с постоянными зарубежными партнерами, что, по мнению ряда руководителей инновационных компаний региона, привело к снижению инновационной активности предприятий.

В то же время существуют проблемы системного характера, связанные, в том числе, с низким уровнем подготовки специалистов в области инновационной деятельности.

Анализ специфики исследуемых проблем позволил выработать пути их решения (табл. 2).

Предложенные меры могут быть адресованы специалистам управления науки и промышленности Департамента экономического развития Вологодской области, Департамента цифрового развития Вологодской области, Департамента образования Вологодской области, менеджерам регионального центра «Мой бизнес», сотрудникам Вологодской торгово-промышленной палаты, исполнительной дирекции городских отделений Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области, а также депутатам Законодательного собрания Вологодской области.

Таблица 2. Региональные проблемы развития малого инновационного предпринимательства и пути их решения

|

Проблема |

Способы решения |

|

Недостаток квалифицированных кадров, способных заниматься производством инновационной продукции |

|

|

Низкий уровень финансирования инновационно-предпринимательской деятельности на региональном уровне |

|

|

Высокая налоговая нагрузка |

|

|

Несовершенство законодательства, регулирующего деятельность инновационного предпринимательства в регионе |

|

|

Сокращение объемов внешнеэкономической деятельности с постоянными контрагентами |

Развивать внешнеэкономическое сотрудничество с контрагентами из «дружественных» стран. |

|

* Важно подчеркнуть, что крупный инновационный бизнес способен обеспечить приток специалистов путем создания собственных учебных заведений, а также выделения целевых направлений на обучение. Однако у малого инновационного бизнеса такой возможности, как правило, нет. Поэтому в данном случае особо важна роль государства, которое будет содействовать в профильной ориентации региональных вузов и ссузов, а также в создании условий для инновационных специалистов, готовых работать на региональные инновационные фирмы. ** Для реализации данной задачи необходимо повышать заинтересованность субъектов инновационного предпринимательства региона в участии во всех инициативах, реализуемых органами региональной власти по поддержке инновационного предпринимательства. Несмотря на то, что меры региональной поддержки являются наиболее распространенными, часть из них, например субсидия на реализацию инновационных проектов малых инновационных предприятий, остаются невостребованными. А это, в свою очередь, является препятствием при осуществлении запроса на повышение объемов финансирования федеральным властям. *** В данном случае необходимо сформировать «механизм обратной связи» между представителями органов региональной власти и субъектами инновационного предпринимательства, чтобы было представление о том, кто в первую очередь нуждается в финансовой помощи, какой объем финансовой поддержки требуется и пр. Более того, необходимо уделять особое внимание оценке «жизнеспособности» инновационных проектов, а также возможности решения на их основе проблем регионального развития. Источник: составлено авторами. |

|

Реализация предложенных направлений позволит решить важные для региона проблемы развития инновационного предпринимательства. В то же время это потребует существенных финансовых вложений. Следовательно, органам региональной власти необходимо осуществлять запрос на повышение объемов финансирования в отношении мер поддержки субъектов инновационного предпринимательства с учетом установленных пороговых значений показателей, характеризующих их количественные параметры (в частности, суммы региональных научных грантов для субъектов рассматриваемого типа предпринимательства не должны быть ниже 5 млн рублей).

При оценке затрат из регионального бюджета на привлечение инновационных кадров в регион важно проанализировать показатели среднего уровня оплаты труда специалистов схожей квалификации в других регионах, в том числе более экономически развитых.

Однако ряд мероприятий не потребует серьезных финансовых затрат, например нормотворчество (разработка соответствующих нормативно-правовых актов, инвестиционных пас- портов отдельных муниципальных образований). Однако здесь особую роль будет иметь взаимодействие властей региона и научных организаций, расположенных на его территории, сотрудники которых могли бы оказать консультационную поддержку.

Социально-экономическими эффектами реализации предложенных мероприятий станут повышение конкурентоспособности региона на всероссийском и международном рынках (ввиду роста объемов производства инновационной продукции), наращивание потенциала региона в области импортозамещения (в том числе в отношении программных средств) и, соответственно, решение ряда социальных задач за счет внедрения соответствующих новшеств (благоустройство городской среды, экологизация производства и пр.).

Полагаем, что реализация предложенных мер позволит решить проблемы развития инновационного предпринимательства на региональном уровне. В свою очередь, это должно положительно отразиться на количественных и качественных показателях инновационной деятельности в регионе.

Список литературы Проблемы развития инновационного предпринимательства в регионе и пути их решения

- Бабкин А.А., Чистякова О.В. (2014). Развитие инновационного предпринимательства в России: понятие, динамика, проблемы, направления развития // Экономическое возрождение России. № 4 (42). С. 157–170.

- Бикметов Р.Ш. (2018). Стратегия преобразования российских «постсоветских» градообразующих предприятий в инновационные организации // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. № 3 (25). С. 81–87.

- Буркина Т.А. (2020). Научно-производственная кооперация в инновационной сфере // Вестник евразийской науки. Т. 12. № 6. С. 1–9.

- Гетман Б.М., Ненахова О.А., Чистова В.А. (2011). Коммерциализация инновационной деятельности и сущность инновационного предпринимательства // Вестник Донского государственного технического университета. Т. 11. № 5 (56). С. 758–767.

- Гребенникова В.А., Горлопан М.А. (2016). Развитие инновационной деятельности компаний в условиях финансовой нестабильности // Juvenis Scientia. № 3. С. 44–46.

- Гретченко А.А., Манахов С.В. (2011). Инновации в России: история, современность и перспективы // Креативная экономика. № 3 (51). С. 76–83.

- Иванов С.Л. (2021). Анализ сущности и состояния инновационного предпринимательства в условиях современной российской экономики // Актуальные проблемы экономики и менеджмента. № 4 (32). С. 77–91

- Иванов С.Л. (2022). Анализ экономико-правовых методов управления инновационным предпринимательством в регионе (на примере Вологодской области) // Вопросы региональной экономики. № 4. С. 29–36.

- Иванов С.Л. (2023). Направления развития инновационной деятельности в регионах с моноотраслевой структурой экономики // Проблемы рыночной экономики. № 1. С. 88–101. DOI: https://doi.org/10.33051/2500-2325-2023-1-88-101

- Кадакоева Г.В. (2014). Инновационное предпринимательство: сущность, типология и возможности развития в условиях Российских реалий // Вопросы инновационной экономики. № 2. С. 3–12.

- Клавдиенко В.П. (2022). Государственная поддержка исследований и инноваций в предпринимательском секторе: зарубежный опыт // Общество и экономика. № 9. С. 38–48.

- Малинина Т.Б., Лазарева Е.Н. (2021). Инновации как фактор укрепления конкурентоспособности региона // Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. Т. 16. № 4. С. 1519–1523.

- Меньшов В.П. (2005). Стадии и модели инновационных процессов на промышленных предприятиях // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Экономика и финансы. № 1. С. 308–311.

- Никулина О.В., Козлов К.В. (2013). Актуальные проблемы инновационного развития компаний в современной России // Экономика и предпринимательство. № 2 (31). С. 173–178.

- Палкина М.В., Палкин А.Ю. (2016). Инновационное предпринимательство: понятие, сущность и специфика // Вестник ВСГУТУ. № 1 (58). С. 89–96.

- Ребязина В.А., Кущ С.П., Красников А.В., Смирнова М.М. (2011). Инновационная деятельность российских компаний: результаты эмпирического исследования // Российский журнал менеджмента. Т. 9. № 3. С. 29–54.

- Севрюкова С.В., Бычкова К.О. (2020). Анализ инновационных показателей развития организаций регионального уровня // Актуальные вопросы современной экономики. № 1. С. 236–241.

- Стародубцева О.А., Попушина А.И. (2016). Проблемы и перспективы развития малого инновационного бизнеса в России // Научные исследования и разработки молодых ученых. № 9-2. С. 240–242.

- Теребова С.В., Борисов В.Н. (2019). Развитие малого инновационного бизнеса в промышленном и научно-образовательном секторе России // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 12. № 3. С. 55–76. DOI: 10.15838/esc.2019.3.63.4

- Трефилова И.Н. (2017). Тенденции и проблемы развития инновационной активности компаний в России: от инновационных бизнес-моделей к деловым экосистемам // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. № 3 (105). С. 16–21.

- Тютюкина Е.Б., Абдикеев Н.М., Оболенская Л.В. (2017). Факторы, препятствующие инновационной активности российского предпринимательства: региональный аспект // Экономика и управление: проблемы, решения. Т. 1. № 8. С. 3–13.

- Филиппова И.А., Красильникова Е.Э. (2017). Инновационно-импортозамещающий кластер в реалиях современной экономики России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. Т. 13. № 7 (352). С. 1283–1305.

- Янченко Е.В. (2023). Инновационная деятельность предприятий в условиях цифровизации экономики // Информатизация в цифровой экономике. Т. 4. № 3. С. 225–242. DOI: 10.18334/ide.4.3.118

- 24. Blindenbach‐Driessen F., Ende J. (2014). The locus of innovation: The effect of a separate innovation unit on exploration, exploitation, and ambidexterity in manufacturing and service firms. Journal of Product Innovation Management, 31(5), 1089–1105. DOI: 10.1111/jpim.12146

- Bogers M., Lhuillery S. (2011). A functional perspective on learning and innovation: Investigating the organization of absorptive capacity. Industry and Innovation, 18(6), 581–610. DOI: 10.1080/13662716.2011.591972

- Brenner T. (2020). The ETH innovation & entrepreneurship lab: Supporting young entrepreneurs. CHIMIA, 74(10), 768–770.

- Cuervo-Cazurra A., Un C.A. (2007). Regional economic integration and R&D investment. Research Policy, 36(2), 227–246. Available at: https://doi.org/10.1016/j.respol.2006.11.003

- Dunning J.H., Narula R. (1995). The R&D activities of foreign firms in the United States. International Studies of Management & Organization, 25(1-2), 39–73. Available at: https://doi.org/10.1080/00208825.1995.11656651

- Garcia R., Calantone R. (2002). A critical look at technological innovation typology and innovativeness terminology: A literature review. Journal of Product Innovation Management, 19(2), 110–132. DOI: 10.1111/1540-5885.1920110

- Gerguri S., Ramadani V. (2010). The impact of innovation into the economic growth. MPRA Paper, 22270, 1–23.

- Grudu R. (2019). The role of innovative entrepreneurship in the economic development of EU member countries. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 15(1). DOI: 10.7341/20191512. Available at: https://jemi.edu.pl/vol-15-issue-1-2019/the-role-of-innovative-entrepreneurship-in-the-economic-development-of-eu-member-countries

- Guzman J., Joohyun Oh J., Sen A. (2020). What motivates innovative entrepreneurs? Evidence from a global field experiment. Management Science, 66(10), 4808–4819.

- Janssen M.J., Abbasiharofteh M. (2022). Boundary spanning R&D collaboration: Key enabling technologies and missions as alleviators of proximity effects? Technological Forecasting and Social Change, 180, 121689(1-14). Available at: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121689

- Koschatzky K., Sternberg R. (2000). R&D cooperation in innovation systems – some lessons from the European regional innovation survey (ERIS). European Planning Studies, 8(4), 487–501.

- Mayhew J., Simonoff J.S., Baumol W.J., Wiesenfeld B.M., Klein M.W. (2012). Exploring innovative entrepreneurship and its ties to higher educational experiences. Research in Higher Education, 53, 831–859.

- Prange C., Schlegelmilch B.B. (2016). Towards a balanced view of innovations. Management Decision, 54(2), 441–454. DOI:10.1108/md-05-2015-0198

- Ravšelj D., Aristovnik A. (2019). The impact of R&D accounting treatment on firm’s market value: Evidence from Germany. The Social Sciences, 14(6), 247–254.

- Ravšelj D., Aristovnik A. (2020). The impact of public R&D subsidies and tax incentives on business R&D expenditures. International Journal of Economics and Business Administration, 8(1), 160–179.

- Rocha C.F., Quandt C.O., Deschamps F., Philbin S. (2022). R&D collaboration strategies for industry 4.0 implementation: A case study in Brazil. Journal of Engineering and Technology Management, 63, 101675(1-14). Available at: https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2022.101675

- Tang L., Koveos P.E. (2004). Venture entrepreneurship, innovation entrepreneurship, and eco-nomic growth. Journal of Developmental Entrepreneurship, 9(2), 161–171.

- Ualzhanova A., Zakirova D., Tolymbek A., Hernandez G. de Velazco J.J., Chumacerio Hernandez A.C. (2020). Innovative-entrepreneurial universities in the post-modern world concept: Possibilities of implementation. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 8(1), 194–202.