Проблемы развития кластеров с участием малого и среднего бизнеса

Автор: Комарова О.В.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Современные науки и образование

Статья в выпуске: 3-1 (16), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются проблемы включения малого и среднего предпринимательства в кластеры. Предлагается рассматривать кластеры как механизм массового вовлечения малого и среднего бизнеса в промышленное производство. В качестве ключевого механизма развития данной системы является кластерная политика.

Кластеры, кластерная политика, малое и среднее предпринимательство

Короткий адрес: https://sciup.org/140113820

IDR: 140113820

Текст научной статьи Проблемы развития кластеров с участием малого и среднего бизнеса

Экономическое развитие опирается на актуализированный человеческий потенциал — личностную и предпринимательскую активность. Роль предпринимателя и предпринимательской функции в экономическом развитии проанализировал Й. Шумпетер: «Предпринимательская функция неразрывно связана с новшествами, реализацией параметров развития, созданием новой системы стоимостей…предпринимательская функция была движущей силой как постоянных изменений в экономике, так и постоянных изменений тех элементов, из которых состоят высшие слои общества. Этой движущей силой она остается и в наши дни» [13, c.252-253]. При этом ««предприниматель» является не фактором изменений, а олицетворением их механизма» [13, с. 126].

В современных условиях предпринимательство (в широком смысле) создает не только экономическую, но и социальную основу развития общества. Наибольшее значение в обеспечении социальной и экономической устойчивости общества играет малое и среднее предпринимательство (МСП), что давно уже определено экономической наукой и связано с функциями малого и среднего предпринимательства в экономике.

Анализ современного состояния малого и среднего бизнеса в России показывает его невостребованность современным крупным бизнесом, слабую вовлеченность в промышленное производство. По данным Росстата в экономической деятельности малых и средних предприятий преобладают:

-

- оптовая и розничная торговля, на которую приходится 39,2% всего сектора МСП;

-

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (в том числе научные исследования и разработки) – 20,3% всего сектора МСП;

-

- строительство – 11,5% всего сектора МСП;

-

- обрабатывающие производства – 9,7% всех малых и средних предприятий, включая микробизнес.

Отсутствие взаимосвязи между разными типами бизнес-структур, слабая интергированность малого и крупного бизнеса ограничивают мультипликативный эффект в экономике, не позволяют сектору МСП в полной мере выполнять его экономические и социальные функции, направленные на наполнение товарных рынков, обеспечение гибкости экономики и повышение уровня занятости, что в свою очередь препятствует выходу из кризиса.

Обзор научной литературы показывает, что наиболее эффективным способом решения обозначенной проблемы является формирование региональных кластеров [3; 9; 10]. Так, Ускова Т.В. отмечает: «В настоящее время все более широкое признание находит точка зрения, что регионы, на территории которых складываются кластеры, становятся лидерами экономического развития. Такие регионы-лидеры определяют конкурентоспособность национальных экономик. Регионы, не имеющие кластеров, занимают ведомое экономическое положение» [10, с.92].

Большое число исследований направлено на разработку конкретных кластерных проектов, осмысление опыта различных стран и регионов по реализации кластерных проектов. Особенно следует выделить исследования о роли образовательных учреждений и малого и среднего предпринимательства в кластерах. Дадим краткий обзор таким исследованиям.

Первая группа исследований [1; 11; 12] рассматривает построение кластера с участием образовательных учреждений. Практически во всех из них отмечается необходимость интеграции производства, образования и науки: «кластерный подход определяет приоритеты развития системы образования, а создание и развитие кластеров являются предпосылкой интеграционных процессов как внутри образования, так и в цепочке «наука – образование – производство» [12, с. 53].

Исследование участия малого и среднего предпринимательства, как правило, базируется на обобщении эмпирических данных. Так, в работе Н. Кизим отмечается высокая доля участия малых и средних предприятий в кластерах, в работе О. Дмитриевой рассматривается опыт Италии по развитию кластеров с участием малого бизнеса, П. Никитенко и В. Левкевич приводят примеры стран Европейского Союза по реализации кластерных проектов [4; 6; 8].

Анализ развития кластеров на территории Свердловской области, проведенный Романовой О.А. и Лавриковой Ю.Г. [9] показал, что при наличии большого количества кластерных инициатив – 27, кластера соответствующего традиционному пониманию на территории пока нет. Кластеры Свердловской области включают предприятия крупной индустрии и практически не ориентированы на привлечение малого и среднего бизнеса. Это означает снижение гибкости предприятий, входящих в кластер, формированию некоторых препятствий по инновационному развитию территории. Сами по себе кластеры способствуют импортозамещению, однако, при отсутствии функционирующей связи с экспериментальным малым и средним бизнесом, вузами и научно-исследовательскими организациями, кластеры сокращают горизонт своего развития и успешного существования.

В исследовании Артамоновой Ю.С., Салихова Р.У., Чудайкиной Т.Н. [2] также обобщается региональный опыт развития кластеров Астраханской и Пензенской области. В частности отмечается, что ключевым фактором создания кластера является построение доверия за счет обеспечения коммуникаций между его участниками, особенно если участники кластера это предприятия малого и среднего бизнеса.

Подчеркивая большое значение проведенных исследований, можно отметить их широкую направленность, слабую ориентированность на построение кластерных моделей, отсутствие системного рассмотрения проблемы формирования кластеров в современной экономике с позиций участия всех секторов национальной экономики.

В сложившихся экономических условиях можно отметить две необходимых для устойчивого развития составляющих кластеризации российской экономики: во-первых, необходимость проведения государственной кластерной политики, и, во-вторых, активное участие в кластерах малого и среднего предпринимательства.

Обзор исследований по проблемам кластеров показывает, что кластерная политика практически не рассматривается, а ее содержание трактуется как «деятельность по поддержке кластеров» [5, с.243]. В целом, кластерная политика призвана обеспечить координацию потребностей промышленного сектора (кластера) не только в кадрах, но и научнотехническом сотрудничестве.

Как показывает опыт, малые и средние предприятия в силу небольших масштабов производства обладают высокой производственной гибкостью, имеют потенциально широкий круг производимых работ и услуг, способны к сетевому взаимодействию. Указанные качества могут быть востребованы в рамках кластеров. Однако, возникает вопрос: какие отрасли должны быть включены в кластер. На наш взгляд, развитие новых видов деятельности, принципиально новых для региона или территории, с помощью малого и среднего предпринимательства невозможно в силу необходимости высокого уровня первоначальных вложений. Поэтому виды экономической деятельности сектора МСП должны координироваться с крупным бизнесом, а также вузовской или отраслевой наукой территории. На наш взгляд наиболее продуктивным будет создание отраслевых и межотраслевых кластеров как с позиций использования потенциала предприятий МСП, так и научного и образовательного потенциала региона, что подтверждает классификация образовательных кластеров, приведенная в работе Чучкаловой Е.И. и Мосуновой О.Г.: «отраслевые кластеры объединяют образовательные учреждения, бизнес-структуры, ориентированные на достижение каких-либо результатов в определенной сфере экономической деятельности. Межотраслевые кластеры ставят целью решение проблем в нескольких областях экономической деятельности или общеэкономическое развитие территории» [11, с. 363].

Кроме того, слабость производственного и инновационного малого и среднего бизнеса в России препятствует созданию кластеров с участием предприятий МСП.

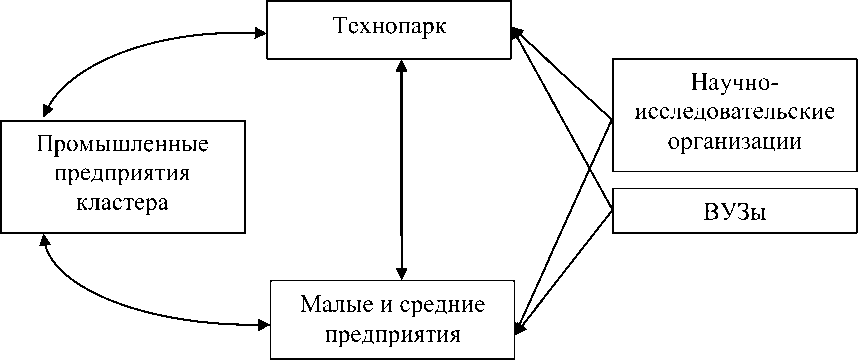

Модель взаимодействия сектора малого и среднего бизнеса, промышленных предприятий кластера, научной и образовательной инфраструктуры представлена на рисунке.

Рисунок. Модель взаимодействия МСП, промышленных предприятий, ВУЗов и научно-исследовательских организаций

В кластерах, основанных на участии малого и среднего предпринимательства в качестве связующего звена должны использоваться технопарки или другие структуры сетевого взаимодействия. При этом главную роль начинает играть именно государственная кластерная политика, обеспечивающая формирование условий для широкого вовлечения малых и средних предприятий в кластеры. Сектор МСП чувствителен к мерам государственной экономической политики, но ценность его поддержки при формировании кластеров состоит в укреплении региональной промышленности, обеспечении уровня занятости доходов населения, формировании устойчивых внутренних рынков производства и сбыта продукции. В конечном итоге нельзя отказываться и от возможных положительных инновационных эффектов, обусловленных развитием малого и среднего производственного бизнеса в регионе.

Хотя в различных регионах попытки по созданию подобных кластеров предпринимались, в России пока не созданы региональные кластеры, основанные на взаимодействии малого, среднего и крупного бизнеса. Сложившаяся экономическая ситуация в российской и мировой экономике является весьма благоприятной для развития подобных кластеров, однако, общее замедление темпов экономического развития стремительно снижает эффективность любого взаимодействия, именно поэтому формирование кластеров с активным участием малого и среднего бизнеса является пока актуальной мерой активизации российской экономики.

Следует отметить также, что государственная кластерная политика, представляя собой систему мероприятий, способствующих развитию кластеров, в большей степени должна ориентироваться на использование институциональных инструментов взаимодействия, основываться на использовании комплексных мероприятий научно-технической, налоговой, инвестиционной и региональной политики. Такими инструментами, прежде всего, являются: формирование нормативно-правовой базы кластеров и сетевого взаимодействия, развитие налоговых инструментов стимулирования производства и инновационной активности, формирование института поддержки малого и среднего бизнеса.

Поощрение развития кластерных взаимосвязей способствует инновационному развитию, поскольку «объединение различных организаций (промышленных компаний, исследовательских центров, органов государственного управления, общественных организаций и т.д.) позволяет использовать преимущества двух способов координации экономической системы – внутрифирменной иерархии и рыночного механизма, что дает возможность более быстро и эффективно распределять новые знания, научные открытия и изобретения» [7].

Таким образом, одним из направлений государственной кластерной политики становится содействие широкому вовлечению в кластерное взаимодействие не только учреждений науки и системы образования, но и малого и среднего бизнеса в целях обеспечения устойчивого развития регионов.

Список литературы Проблемы развития кластеров с участием малого и среднего бизнеса

- Акинин П.В., Фролова Н.Д. Кластеризация инновационно-образовательного пространства//Экономика образования. 2012. № 4. С. 91-99.

- Артамонова Ю.С., Салихов Р.У., Чудайкина Т.Н. Организационная модель кластеров Астраханской области//Современные научные исследования и инновации. 2015. № 2. : URL: http://web.snauka.ru/issues/2015/02/46055 (дата обращения: 29.06.2015).

- Гершанок Г.А. Кластерный подход при разработке стратегии устойчивого развития территорий//Современные проблемы науки и образования. 2012. № 4; : URL: www.science-education.ru/104-6803 (дата обращения: 23.04.2015).

- Дмитриева О.А. Кластеры -один из путей развития малого бизнеса//С.50-58.

- Домбровский М.А. Методологические проблемы экономической кластеризации//Проблемы современной экономики. 2011. № 2. С.241-245.

- Кизим Н.А., Чередник В.И., Зайцева А.Ю. Кластерный подход к выбору приоритетных направлений устойчивого развития регионов//Проблемы экономики. 2010. №3. С.44-55.

- Мигранян А.А. Теоретические аспекты формирования конкурентоспособных кластеров в странах с переходной экономикой : URL: www.subcontract.ru (дата обращения 07.05.2011)

- Никитенко П., Левкевич В. Кластерный подход инновационного эколого-экономического устойчивого развития Беларуси//Economics and Management. 2014. № 2. С. 214-229.

- Романова О.А., Лаврикова Ю.Г. Промышленная политика как инструмент неоиндустриализации региональных промышленных систем//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2012. № 6 (24). С. 67-77.

- Ускова Т.В. Развитие региональных кластерных систем//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2008. №1. С.92-104.

- Чучкалова Е.И., Мосунова О.Г. Теоретические аспекты создания и развития образовательных кластеров//Теория и практика общественного развития. 2013. №8. С.361-363.

- Шайдуллина А.Р. Кластер как механизм интеграции образовательных учреждений и предприятий//Известия ВГПУ. 2009. №4. С.50-54.

- Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия/Под науч. ред. В.С. Автономова: пер. с нем., пер.с англ. М.: Эксмо, 2007. 864 с.