Проблемы развития промышленного сектора экономики старопромышленных регионов России

Автор: Ускова Тамара Витальевна, Лукин Евгений Владимирович, Мельников Алексей Евгеньевич, Леонидова Екатерина Георгиевна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 4 т.10, 2017 года.

Бесплатный доступ

Обеспечение сбалансированного экономического развития является ключевой задачей для старопромышленных регионов, характеризующихся высокой концентрацией отраслей промышленности. Однако сложившаяся в настоящее время макроэкономическая ситуация не способствует развитию индустриального сектора и уверенному освоению новых технико-технологических укладов, что впоследствии может стать причиной появления негативных тенденций социально-экономического развития, таких как снижение объема производства; уменьшение налоговых поступлений; падение реальных доходов населения; сокращение потребительского спроса; рост безработицы и т.д. Об уже имеющихся в отечественной промышленности значительных проблемах свидетельствует большой разрыв по производительности труда как между Россией и развитыми странами мира, так и между старопромышленными регионами. В связи с этим целью исследования стало выявление основных тенденций и проблем в промышленном секторе экономики старопромышленных территорий для разработки направлений его дальнейшего развития. Методическую основу исследования составляют принципы экономического, статистического и компаративного анализа, методы обобщения и социологического опроса. Информационную базу - труды отечественных и зарубежных экономистов в области региональной экономики, официальные данные Федеральной службы государственной статистики, базы данных международных организаций, в числе которых Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития, Бюро трудовой статистики США. В исследовании использованы научные выводы таких ученых, как И.В. Макарова, Г.Б. Коровин, К.В. Павлов и др. Определен круг проблем экономического развития старопромышленных регионов, главной из которых является недостаток финансовых ресурсов, не позволяющий промышленным предприятиям в полной мере реализовывать планы по реконструкции и техническому перевооружению. В статье обозначены направления, способствующие активизации процессов модернизации экономики старопромышленных регионов России. Результаты исследования могут быть использованы региональными органами власти при разработке программ экономического развития.

Экономика региона, регион, старопромышленные регионы, промышленность, производительность труда, инвестиции, экономическое развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/147109978

IDR: 147109978 | УДК: 338.45 | DOI: 10.15838/esc.2017.4.52.3

Текст научной статьи Проблемы развития промышленного сектора экономики старопромышленных регионов России

Введение. В настоящее время в России происходит усиление роли региона как самостоятельной единицы народнохозяйственного комплекса, связанное с получением им относительной автономности в принятии решений, развитием межрегиональных связей, распространением пространственных форм развития территорий, нарастанием проблемы сырьевой зависимости. Одной из важных задач регионального управления является обеспечение сбалансированного экономического развития. Это особенно актуально для старопромышленных регионов, характеризующихся высокой концентрацией отраслей промышленности1, формирование структуры которой началось еще в XVIII веке. Впоследствии большинство таких территорий попали в зависимость от производства одного-двух видов продукции. Согласно данным критериям, к регионам старопромышленного типа относится более трети субъектов РФ, на которые приходится 30% населения страны, 33% валового внутреннего продукта, 44% промышленного производства, 36% инвестиций. Это ставит проблему их сбалансированного

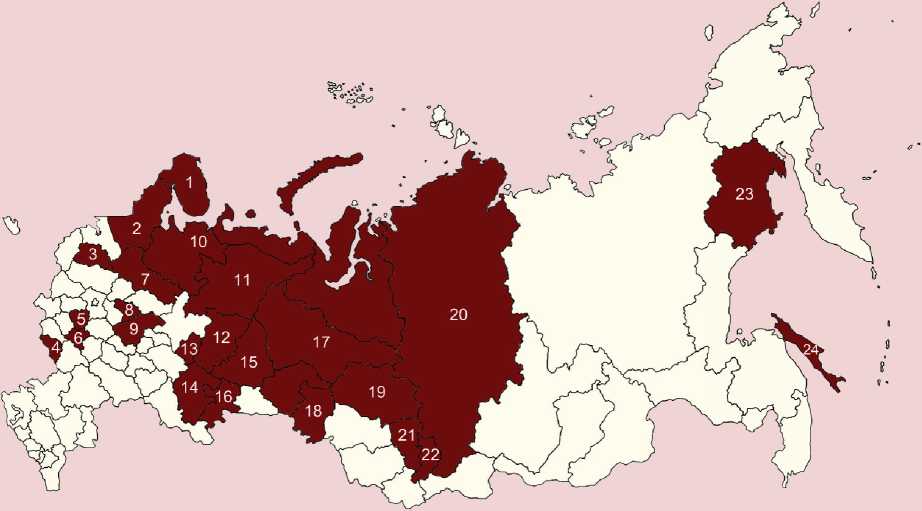

Рис. 1. Старопромышленные регионы России [6]

Условные обозначения: 1 – Мурманская область; 2 – Республика Карелия; 3 – Новгородская область; 4 – Белгородская область; 5 – Тульская область; 6 – Липецкая область; 7 – Вологодская область; 8 – Ивановская область; 9 – Нижегородская область; 10 – Архангельская область; 11 – Республика Коми; 12 – Пермский край; 13 – Удмуртская Республика; 14 – Республика Башкортостан; 15 – Свердловская область; 16 – Челябинская область; 17 – Тюменская область; 18 – Омская область; 19 – Томская область; 20 – Красноярский край; 21 – Кемеровская область; 22 – Республика Хакасия; 23 – Магаданская область; 24 – Сахалинская область.

экономического развития в разряд наиболее актуальных.

Наибольшая группировка старопромышленных регионов расположена на Северо-Западе и в Сибири, однако аналогичные территории есть и на Урале, в Приволжье, Центральной России и на Дальнем Востоке (рис. 1) .

На промышленность в этих регионах приходится 86,4% выпускаемой в сфере материального производства продукции, 42,7% стоимости основных производственных фондов, в ней занято 22,5% работников. Здесь сконцентрированы отрасли с высоким мультипликатором добавленной стоимости, выступающие локомотивами развития других секторов экономики. В целом в России величина агрегиро- ванного мультипликатора добавленной стоимости2 в период с 2007 по 2015 г. существенно снизилась. Так, в расчете на единицу стоимости продукции добывающего сектора обрабатывающими производствами в 2015 г. создавалось лишь 1,52 единицы добавленной стоимости, хотя еще в 2007 году3 этот показатель составлял 1,61 (рис. 2). Для старопромышленных

Рис. 2. Мультипликатор добавленной стоимости в экономике России [7]

Таблица 1. Валовая добавленная стоимость в промышленности на одного работника*, тыс. долл. США (в постоянных ценах 2010 г.)

Анализ производительности труда в промышленном секторе, рассчитанной в соответствии с международной практикой как отношение величины валовой добавленной стоимости к среднегодовой численности занятых в соответствующих отраслях работников, выявил значительное отставание России по данному показателю от других стран. Так, разрыв с Канадой и США составляет 5,4 и 4,8 раза соответственно. Велико отставание даже от Италии, которая является наименее промышленно развитой страной G7 и в которой наблюдается постепенное снижение производительности труда (на 6,4% за 7 лет). Впрочем, в России все же следует отметить устойчивую положительную тенденцию в этой сфере – отечественная экономика демонстрирует один из самых высоких темпов прироста производительности труда в промышленности среди членов бывшей «Большой восьмерки» (11,9%; табл. 1).

В промышленном секторе экономики старопромышленных регионов России производительность труда увеличилась на 21,9% относительно уровня 2007 г. (табл. 2) . Наибольший рост произошел в Тульской области. Отрицательная динамика наблюдается в Липецкой, Тюменской, Мурманской и Ивановской областях, что обусловлено высоким уровнем затрат труда работников на единицу выпускаемой продукции. Причины такого положения дел кроются преимущественно в устаревшей производственной базе, которая не позволяет автоматизировать многие трудоемкие процессы.

Таким образом, для старопромышленных регионов проблемными остаются вопросы использования передовых технологий, повышения уровня переработки сырьевых товаров. Подобная ситуация чревата возникновением негативных тенденций социально-экономического развития, среди которых можно выделить: спад темпов роста производства; уменьшение налоговых поступлений; снижение реальных доходов населения; сокращение потребительского спроса и объемов розничной торговли; рост безработицы и др.

Целью нашего исследования стало выявление основных тенденций и проблем

Таблица 2. Производительность труда в промышленности старопромышленных регионов России * , тыс. руб. (в ценах 2015 г.)

|

Территория |

2007 г. |

2010 г. |

2013 г. |

2014 г. |

2015 г. |

2015 г. к 2007 г., % |

|

Тульская область |

681,3 |

764,3 |

876,6 |

1105,8 |

1235,4 |

181,3 |

|

Новгородская область |

775,6 |

822,8 |

1020,9 |

1100,5 |

1200,3 |

154,8 |

|

Республика Хакасия |

1065,8 |

1193,0 |

1333,6 |

1255,7 |

1541,2 |

144,6 |

|

Магаданская область |

1585,7 |

1718,2 |

1769,4 |

1563,6 |

2267,0 |

143,0 |

|

Нижегородская область |

758,1 |

915,1 |

1019,5 |

1060,4 |

1081,4 |

142,7 |

|

Республика Коми |

2246,6 |

2706,3 |

3035,4 |

3056,6 |

3169,1 |

141,1 |

|

Красноярский край |

2474,2 |

2731,3 |

3073,6 |

3287,5 |

3410,2 |

137,8 |

|

Пермский край |

1210,1 |

1302,4 |

1454,7 |

1596,3 |

1584,3 |

130,9 |

|

Архангельская область |

1502,8 |

1943,5 |

1744,0 |

1858,2 |

1954,8 |

130,1 |

|

Свердловская область |

949,6 |

1039,2 |

1046,4 |

1104,7 |

1207,3 |

127,1 |

|

Сахалинская область |

9528,1 |

12634,4 |

14516,3 |

15518,5 |

12082,1 |

126,8 |

|

Республика Карелия |

1054,0 |

1218,9 |

1310,5 |

1347,5 |

1304,1 |

123,7 |

|

Томская область |

1704,2 |

1691,4 |

1968,9 |

2030,3 |

2097,6 |

123,1 |

|

Омская область |

1283,9 |

1305,8 |

1557,5 |

1611,3 |

1502,6 |

117,0 |

|

Удмуртская Республика |

1092,4 |

1071,2 |

1176,2 |

1196,3 |

1273,8 |

116,6 |

|

Белгородская область |

1272,4 |

1392,8 |

1493,7 |

1389,1 |

1450,9 |

114,0 |

|

Челябинская область |

953,3 |

953,1 |

906,2 |

1005,1 |

1076,0 |

112,9 |

|

Республика Башкортостан |

1136,7 |

1238,8 |

1480,0 |

1324,1 |

1281,6 |

112,7 |

|

Кемеровская область |

1164,1 |

1249,4 |

1019,6 |

1134,2 |

1251,8 |

107,5 |

|

Вологодская область |

1448,3 |

1221,7 |

1234,9 |

1350,7 |

1539,7 |

106,3 |

|

Липецкая область |

1739,9 |

1494,7 |

1370,7 |

1688,0 |

1704,2 |

97,9 |

|

Тюменская область |

7418,9 |

7049,4 |

7461,0 |

7220,3 |

7227,9 |

97,4 |

|

Мурманская область |

1859,3 |

1728,6 |

1559,1 |

1469,3 |

1601,0 |

86,1 |

|

Ивановская область |

405,2 |

395,6 |

342,8 |

310,1 |

279,4 |

68,9 |

|

Старопромышленные регионы |

1889,7 |

2080,7 |

2191,8 |

2254,2 |

2303,8 |

121,9 |

* Составлено по данным: Регионы России. Социально-экономические показатели за 2008–2016 гг.: стат. сб. / Росстат,

2008 – 2016.

развития промышленного сектора экономики старопромышленных территорий для разработки направлений его дальнейшего развития. Научная новизна работы состоит в аргументированном определении вектора развития исследуемого сектора, основанном на ретроспективном анализе динамики качества отраслевой структуры промышленности выделенных территорий, результатах экспертного опроса, анализе статистических данных.

Методология и методы исследования. Методическую основу исследования составляют принципы экономического, статистического и компаративного анализа, методы обобщения и экспертного опроса. Методологическую основу – труды отечественных и зарубежных экономистов в области региональной экономики. В частности, исследование трендов социально-экономического развития российских регионов представлено в работах А.Р. Бах-тизина, Е.М. Бухвальда, С.Ю. Глазьева, А.Г. Гранберга, Р.С. Гринберга, Н.В. Кольчугиной и других авторов [2; 4; 14]. Научный интерес вызывает изучение систем хозяйства старопромышленных территорий, определение направлений их модернизации [8; 9]. В работе К.В. Павлова доказана необходимость учета социально-экономических особенностей регионов в процессе осуществления структурной перестройки. Значимость промышленного сектора экономики при определении вектора развития старопромышленных регионов отражена в работах И.В. Макаровой, Г.Б. Коровина, Н.Ю. Сорокиной [8; 12; 13; 16–18].

Однако в данных работах отсутствует детализированный анализ состояния промышленного сектора экономики, апробированный на примере старопромышленных регионов России, а без такого анализа не представляется возможным аргументированное определение вектора его разви- тия, что подчеркивает актуальность нашего исследования. Методология проводимого нами анализа предполагает выявление изменений по таким направлениям, как прогрессивность изменения структуры промышленности, инвестиционная активность промышленных предприятий, динамика инвестиций в основной капитал.

Результаты исследования. В настоящее время экономическое развитие во многом зависит от уровня обеспеченности народного хозяйства промышленной продукцией и масштабного проникновения новейших технологий во все сферы жизни общества. По этой причине основным источником экономического развития является научно-технический прогресс, достижения которого существенно упрощают выполнение множества трудоемких задач, дают возможность производить виды продукции, ранее недоступные вследствие технологического несовершенства, способствуют повышению энергоэффективности и т.д. Значительную долю достижений научно-технического прогресса аккумулируют промышленные производства, что позволяет назвать промышленность основой современной экономики.

Однако современные экономические реалии оказывают достаточно пагубное воздействие на развитие промышленности, приводя к постепенной утрате научно-технического и производственного потенциала, из-за чего индустриальный вклад в экономику сокращается. Эти изменения можно отследить на примере старопромышленных регионов России: если в 2007 г. доля промышленного производства составляла 49,4% ВРП, то по итогам 2015 г. – 47,7% (рис. 3).

Можно высказать опасение, что, в условиях отсутствия положительных трансформаций в системе хозяйства, необходимости устранения последствий финансового

Рис. 3. Структура ВРП старопромышленных регионов России*, %

* Составлено по: Валовой региональный продукт [Электронный ресурс] / Росстат. – Режим доступа: wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts кризиса 2008 г., а также введения с 2014 г. и расширения антироссийских санкций, снижение вклада промышленности в экономическое развитие территорий в дальнейшем продолжится5. В частности, из-за падения курса российского рубля относи- тельно доллара США и европейской валюты уже произошел рост производственных затрат, что в итоге привело к ухудшению финансового состояния предприятий, снижению их инвестиционной привлекательности и окупаемости капиталовложений.

При этом связывать происходящие изменения только с влиянием отмеченных выше макроэкономических событий не совсем правильно. Они лишь усугубили негативные явления в экономике регионов страны и, в том числе, осложнили условия функционирования промышленности [15]. В первую очередь текущие негативные тенденции развития обусловлены разрушительными последствиями рыночных трансформаций в 1990-х годах. В их процессе значительно утратились межрегиональные связи, существовавшие внутри страны, а также между участниками СНГ. Сильное снижение экономической активности, сворачивание производств, разрушение кооперационных связей привели в середине 1990-х годов к глубокому падению российской экономики, что вызвало резкое ухудшение благосостояния населения. Данные проблемы сказались особенно остро на старопромышленных регионах.

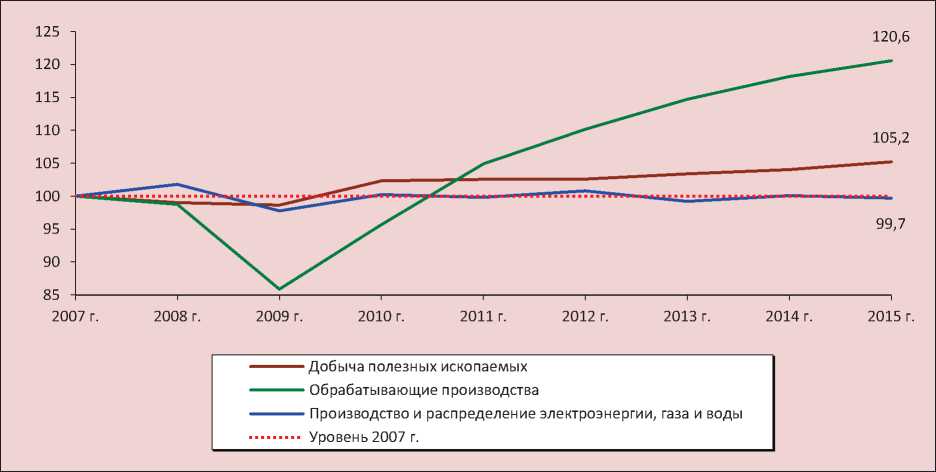

Объем производства в них, не подкрепленный стабильно увеличивающимся спросом, годами остается почти на одном уровне. Относительно 2007 г. наибольший прирост объема выпускаемой продукции произошел только в обрабатывающей промышленности (на 20,6%). В добывающем секторе отгрузка увеличилась лишь на 5,2%, в то время как предприятия, осуществляющие производство и распределение электроэнергии, газа и воды, продемонстрировали отрицательную динамику – 99,7% от уровня 2007 г. (рис. 4).

Анализ динамики привлечения инвестиций в основной капитал предприятий старопромышленных регионов показал, что за период с 2007 по 2015 г. суммарный объем инвестиций увеличился лишь на 13,8%, среднегодовой темп прироста составил 1,6%. Наибольшее снижение объема инвестиций произошло в старопромышленных регионах Сибирского федерального округа (за исключением Красноярского края), а также в Архангельской, Вологодской, Ивановской и Челябинской областях (табл. 3) . Устойчивый приток инвестиций аккумулируют в основном регионы с развитыми сырьевыми производствами.

Такие показатели достаточно несущественны для страны, реальный сектор которой стоит перед необходимостью интенсивного высокотехнологичного развития, повышения конкурентоспособности и

Рис. 4. Динамика промышленного производства в старопромышленных регионах России*, % к 2007 г.

* Составлено по данным: Регионы России. Социально-экономические показатели за 2008–2016 гг.: стат. сб. / Росстат, 2008–2016.

Таблица 3. Инвестиции в основной капитал в старопромышленных регионах России * , млрд. руб. (в ценах 2015 г.)

|

Территория |

2007 г. |

2010 г. |

2013 г. |

2014 г. |

2015 г. |

2015 г. к 2007 г., % |

|

Магаданская область |

23,6 |

27,1 |

45,6 |

45,6 |

60,7 |

256,5 |

|

Красноярский край |

184,4 |

342,5 |

443,4 |

411,7 |

396,9 |

215,2 |

|

Мурманская область |

48,5 |

52,3 |

81,5 |

98,6 |

100,4 |

207,0 |

|

Тульская область |

65,5 |

100,4 |

105,1 |

105,5 |

105,6 |

161,3 |

|

Республика Коми |

117,0 |

165,9 |

233,9 |

227,8 |

169,9 |

145,3 |

|

Тюменская область |

1282,0 |

1429,2 |

1854,4 |

1922,4 |

1762,9 |

137,5 |

|

Новгородская область |

51,0 |

61,3 |

64,1 |

69,9 |

69,3 |

135,9 |

|

Свердловская область |

322,0 |

363,8 |

398,3 |

411,2 |

350,0 |

108,7 |

|

Сахалинская область |

222,4 |

176,2 |

222,2 |

252,6 |

241,5 |

108,6 |

|

Липецкая область |

107,1 |

138,4 |

114,9 |

115,7 |

116,1 |

108,5 |

|

Белгородская область |

139,4 |

131,9 |

142,1 |

128,8 |

147,2 |

105,6 |

|

Республика Карелия |

31,4 |

30,8 |

38,4 |

35,7 |

32,7 |

104,3 |

|

Республика Башкортостан |

308,8 |

243,9 |

305,8 |

316,2 |

317,8 |

102,9 |

|

Пермский край |

220,0 |

189,2 |

257,2 |

233,0 |

226,2 |

102,8 |

|

Удмуртская Республика |

83,8 |

71,1 |

96,2 |

101,5 |

81,8 |

97,7 |

|

Нижегородская область |

254,8 |

288,3 |

331,1 |

313,4 |

235,1 |

92,3 |

|

Челябинская область |

253,9 |

227,6 |

256,7 |

259,9 |

217,2 |

85,6 |

|

Кемеровская область |

207,8 |

226,8 |

255,5 |

261,9 |

170,5 |

82,0 |

|

Омская область |

124,7 |

100,6 |

121,6 |

106,9 |

94,2 |

75,6 |

|

Ивановская область |

34,3 |

45,6 |

41,1 |

37,8 |

25,7 |

74,9 |

|

Томская область |

147,9 |

118,7 |

125,5 |

120,2 |

105,0 |

71,0 |

|

Республика Хакасия |

42,4 |

31,6 |

34,3 |

42,3 |

29,9 |

70,7 |

|

Архангельская область |

252,0 |

151,0 |

183,6 |

176,8 |

172,2 |

68,4 |

|

Вологодская область |

148,8 |

106,0 |

94,3 |

93,4 |

87,1 |

58,6 |

|

Старопромышленные регионы |

4673,4 |

4820,3 |

5846,8 |

5888,8 |

5316,0 |

113,8 |

* Составлено по: Инвестиции в нефинансовые активы [Электронный ресурс] / Росстат. – Режим доступа: wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/investment/nonfinancial

производительности. По оценкам экспертов, реальной модернизации экономики будет способствовать ежегодный прирост инвестиций ориентировочно на 18% [1]. Однако, как свидетельствует пример старопромышленных регионов, в текущих реалиях такой показатель является скорее утопией, чем недалекой и достижимой действительностью6.

Судя по результатам анализа качества структуры валового регионального продукта изучаемых регионов, с 2007 по 2015 год существенных изменений она не претер- пела. Для определения прогрессивности ее изменений нами применен подход экспертов Института экономики Уральского отделения РАН [8]. Динамика данного показателя за отмеченный период имеет тенденцию к снижению: с 0,55 в 2007 г. до 0,30 в 2015 г. (табл. 4).

Таким образом, развитие промышленного сектора старопромышленных регионов России характеризуется отсутствием ориентации на высокотехнологичные отрасли. Между тем, у таких мировых лидеров по производству высокотехнологичной продукции, как США, соотношение наукоемкого и потребительского секторов с секторами сырьевой направленности имеет совершенно другой вид (табл. 5) .

Таблица 4. Динамика качества отраслевой структуры промышленности старопромышленных регионов* (по объему производства), %

|

Сектор промышленности |

2007 г. |

2015 г. |

|

Сектор сырьевой направленности: |

67,4 |

62,5 |

|

– добыча полезных ископаемых |

32,3 |

35,2 |

|

– металлургия |

2,5 |

17,3 |

|

– лесопромышленный комплекс |

22,3 |

2,3 |

|

– производство и распределение электроэнергии, воды и газа |

7,8 |

7,7 |

|

Наукоемкий сектор: |

24,3 |

9,5 |

|

– машиностроение |

8,2 |

7,2 |

|

– химический комплекс |

16,1 |

2,3 |

|

Потребительский сектор |

12,5 |

9,4 |

|

– легкая промышленность |

4,5 |

0,4 |

|

– производство стройматериалов |

2,5 |

1,8 |

|

– пищевая промышленность |

5,5 |

7,1 |

|

Соотношение наукоемкого и потребительского секторов с секторами сырьевой направленности |

0,55 |

0,30 |

|

* Составлено по данным: Регионы России. Социально-экономические показатели за 2008 – 2016 гг.: стат. сб. / Росстат, 2008–2016. |

||

Таблица 5. Динамика качества отраслевой структуры промышленности США * (по объему производства), %

|

Сектор промышленности |

2015 г. |

|

Сектор сырьевой направленности: |

23,2 |

|

– добыча полезных ископаемых |

5,7 |

|

– металлургия |

7,7 |

|

– лесопромышленный комплекс |

4,7 |

|

– производство и распределение электроэнергии, воды и газа |

5,1 |

|

Наукоемкий сектор: |

44,4 |

|

– машиностроение |

24,5 |

|

– химический комплекс |

19,9 |

|

Потребительский сектор |

32 |

|

– легкая промышленность |

1,1 |

|

– производство стройматериалов |

18,8 |

|

– пищевая промышленность |

12,1 |

|

Соотношение наукоемкого и потребительского с секторами секторам сырьевой направленности |

3,3 |

|

* Составлено по данным официального Бюро го анализа США. |

экономическо- |

Проведенный нами анализ качества структуры экономики рассматриваемых регионов позволяет сделать вывод о том, что при сохранении текущей ситуации их переход к модернизационному развитию представляется затруднительным. К числу факторов, сдерживающих прогрессивные изменения в промышленности, наряду с технологической отсталостью и низкой научной активностью предприятий7, относится отсутствие обеспечения необходимым объемом финансовых ресурсов, что значительно препятствует уверенному освоению новейших технологических укладов, выпуску конкурентоспособной на международном рынке продукции. Как следствие, качественные характеристики производимой товарной номенклатуры существенно не меняются, что обусловливает ее недостаточную привлекательность для потенциальных потребителей и не создает предпосылок для наращивания объема отгрузки. Финансовый аспект служит основной причиной возникновения трудностей с привлечением высококвалифицированной рабочей силы и приобретением современных средств производства (в частности, высококачественного сырья, материалов и оборудования).

Основываясь на результатах опроса руководителей промышленных предприятий, проведенного в одном из старопромышленных регионов России – Вологодской области, – можно заключить, что подобная динамика производства и неразвитость, например, высокотехнологичных направлений деятельности, в первую очередь обусловлены высокими ценами на средства производства и предметы потребления, а также недостатком собственных средств (табл. 6) .

Таблица 6. Влияние экономических факторов на деятельность промышленных предприятий в Вологодской области*, % от числа ответивших

|

Факторы, сдерживающие развитие производства |

Факторы, сдерживающие инвестиционную активность |

||

|

Высокие цены на сырье, материалы |

76,5 |

Высокая стоимость нового оборудования |

61,8 |

|

Высокие цены на топливо, энергию |

63,2 |

Недостаток собственных средств |

60,3 |

|

Несвоевременность оплаты поставляемой продукции |

48,5 |

Высокий процент по коммерческому кредиту |

50,0 |

|

Недостаток собственных средств |

42,6 |

Изменения курса рубля и процентных ставок банков |

33,8 |

|

* Согласно данным опроса руководителей промышленных предприятий Вологодской области, проведенного ИСЭРТ РАН в первом полугодии 2016 г. |

|||

Безусловно, со стороны государства принимаются меры, направленные на нейтрализацию негативных факторов развития промышленности. Так, осуществляется участие в финансировании проектов по разработке и освоению новой российской техники, стимулирование спроса на нее путем введения запрета для государственных организаций приобретать иностранное оборудование при наличии отечественных аналогов. Однако такие меры не позволяют кардинальным образом изменить ситуацию [3].

Согласно исследованиям Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в индустриальном секторе изменение номенклатуры, характеристик, улучшение качества выпускаемой продукции и обновление основных фондов в большинстве своем носят инертный характер и наблюдаются преимущественно в сырьевых отраслях и пищевой промышленности. Гораздо хуже данные процессы протекают в машиностроении и производстве технологически сложных непродовольственных товаров [10].

В результате зачастую финансовые ресурсы для проведения НИОКР, освоения инновационных технологий и совершенствования производственных процессов с целью повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции расходуются лишь на поддержание текущего уровня или устранение задолженности, но не направляются непосредственно в развитие.

Такое положение дел объясняется прежде всего несовершенством налоговой и денежно-кредитной политики в стране. В первом случае уплата налоговых сборов почти не оставляет предпринимательству объем финансовых ресурсов, достаточный для дальнейшего функционирования. Во втором – бизнес получает доступ к внешним источникам финансирования обычно на неподъемных условиях. Вследствие этого для промышленных производств характерна следующая циклическая проблематика8.

-

1. Стабильному развитию промышленности необходим достаточный объем финансовых ресурсов, однако значительная доля получаемой предприятиями выручки расходуется на налоговые отчисления.

-

2. Существует возможность компенсации налоговых расходов и финансирования оборотных средств за счет коммерческих кредитов, но высокие процентные ставки по ним снижают привлекательность и распространенность такого метода.

-

3. Отсутствие достаточного объема финансовых ресурсов приводит к замедлению или отсутствию планов по модернизации основных фондов, что обусловливает высокую долю использования устаревшего и изношенного оборудования.

-

4. Несовершенство технологической базы предприятий становится причиной выпуска продукции неудовлетворительного качества, ее примитивности или низкой конкурентоспособности на рынках развитых стран.

-

5. Из-за отсутствия у отечественной продукции конкурентных преимуществ многие российские предприятия не обеспечены достаточным объемом заказов.

-

6. Малое количество заказов, крепкие позиции зарубежных производителей и низкая инвестиционная привлекательность отечественной промышленности являются причинами получения незначительного объема выручки.

-

7. Уплата налоговых сборов оставляет от небольшой выручки лишь незначительный объем свободных финансовых ресурсов, не подходящий для комплексной модернизации, проведения НИОКР или освоения новейших технологий. Таким образом, перед предприятиями встает вопрос внешнего финансирования, которое фактически недоступно вследствие озвученных выше причин.

Выводы и заключение. Экономическое развитие старопромышленных регионов во многом определяется состоянием промышленного сектора экономики. Выявленные в нем проблемы сказываются на социальной сфере и производственных показателях, поэтому решение задач экономического развития должно лежать в плоскости модернизации отраслей промышленности. Данный процесс, подразумевающий переход к высокотехнологичному производству, сдерживается из-за отсутствия достаточного объема капиталовложений. В связи с этим в качестве основных направлений можно рассматривать поиск источников для осуществления процессов модернизации, проведение мероприятий по качественному улучшению параметров функционирования экономики старопромышленных регионов. Среди подобных мероприятий можно выделить:

-

– формирование цепочек вертикальной интеграции добывающих и обрабатывающих производств, что будет способствовать повышению мультипликатора добавленной стоимости;

– создание условий для наращивания объема производства промышленных предприятий, решения проблем спроса на выпускаемую продукцию и её сбыта, что может обеспечить появление дополнительных средств на модернизацию;

– проведение региональной кадровой политики, ориентированной на активизацию внутренних ресурсов старопромышленных регионов на основе механизмов модернизации и посредством создания новых высокопроизводительных рабочих мест.

Перспективы реализации данных направлений во многом связаны с активизацией государственных мер воздействия и стимулирования деятельности в промышленном секторе экономики, среди которых:

-

1. Предоставление субъектам промышленной деятельности льготных условий функционирования, субсидий, инвестиционных кредитов для реализации перспективных проектов технологического развития и освоения инновационных разработок. В контексте развития кадрового потенциала необходимы гранты для образовательных учреждений, осуществляющих подготовку высококвалифицированных специалистов для инновационно активных отраслей экономики.

-

2. Совершенствование действующего законодательства в области регулирования налоговой политики и снижение административной нагрузки. В первую очередь следует апеллировать к активизации практики предоставления налоговых льгот, к

-

3. Увеличение степени кооперации между государством, промышленными предприятиями и образовательными учреждениями в целях повышения качества подготовки специалистов для промышленности и увеличения количества выпускников для инновационно активных отраслей экономики. Необходимо восстановление развернутой системы подготовки профессиональных рабочих, расширение практики обучения непосредственно

сокращению количества и конкретизации обязательных требований к промышленным предприятиям, уменьшению количества процедур проверки. Воздействие со стороны государства должно быть направлено не только на создание благоприятных условий функционирования для крепко стоящих на ногах субъектов промышленного сектора, но и на повышение его привлекательности для новых участников рынка.

на мощностях действующих промышленных предприятий, обновление материально-технической базы учебных заведений.

На наш взгляд, модернизация промышленного сектора экономики старопромышленных регионов является одним из главных источников их дальнейшего устойчивого экономического развития. Однако реализация данных процессов должна осуществляться одновременно с рядом важных изменений на федеральном уровне. В их числе совершенствование налоговой политики, что позволит преодолеть имеющий место технологический разрыв между Россией и передовыми экономиками мира и восстановить утраченный за время переходного периода научно-технический потенциал страны за счет высвобождения части финансовых ресурсов, направляемых в настоящее время на уплату налоговых сборов.

Список литературы Проблемы развития промышленного сектора экономики старопромышленных регионов России

- Абалкин, Л.И. Размышления о долгосрочной стратегии, науке и демократии /Л.И. Абалкин//Вопросы экономики. -2006. -№ 12. -С. 4-19.

- Бахтизин, А.Р. Ранжирование субъектов Российской Федерации по потенциалу и темпам социально-экономического развития /А.Р. Бахтизин, Е.М. Бухвальд, А.В. Кольчугина//Регион: экономика и социология. -2016. -№ 2. -С. 3-22.

- Водомеров, Н. Государственное планирование станкостроения -ключевое звено импортозамещения /Н. Водомеров//Экономист. -2017. -№ 1. -С. 29-37.

- Гранберг, А.Г. Основы региональной экономики : учеб. для вузов/А.Г. Гранберг. -5-е изд. -М.: ГУ ВШЭ, 2006. -495 c.

- Губанов, С.С. Державный прорыв. Неоиндустриализация России и вертикальная интеграция /С.С. Губанов. -М.: Книжный Мир, 2012. -224 с.

- Лукин Е.В. Влияние тенденций и особенностей межрегионального экономического сотрудничества на развитие хозяйства старопромышленных регионов Европейского севера России: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05/Е.В. Лукин; Институт социально-экономического развития территорий РАН. -Вологда, 2015.

- Лукин, Е.В. Направления использования межотраслевого баланса в анализе и моделировании развития социально-экономических систем /Е.В. Лукин//Вопросы территориального развития. -2017. -№ 1. -Режим доступа: http://vtr.vscc.ac.ru/article/2125

- Макарова, И.В. Тенденции неоиндустриализации экономики старопромышленного региона/И.В. Макарова, Г.Б. Коровин//Региональная экономика: теория и практика. -2014. -№ 31. -С. 2-13.

- Павлов, К.В. Особенности модернизации старопромышленных регионов/К.В. Павлов//Национальные интересы: приоритеты и безопасность. -2014. -№ 28. -С. 11-24.

- Потенциал конкурентоспособного выпуска //Эксперт. -2017. -№ 7. -С. 30-35.

- Проблемы экономического роста территории : монография/Т.В. Ускова, Е.В. Лукин, Т.В. Воронцова, Т.Г. Смирнова. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. -170 c.

- Сорокина, Н.Ю. Дифференцированный подход к формированию механизма управления устойчивым развитием старопромышленных регионов/Н.Ю. Сорокина//Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. -2014. -№ 3. -С. 144-152.

- Сорокина, Н.Ю. Особенности старопромышленного региона как объекта управления социально-экономическим развитием/Н.Ю. Сорокина//Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. -2016. -№ 1. -С. 72-80.

- Стратегические ориентиры экономического развития России /Р.С. Гринберг, А.Я. Рубинштейн, Л.И. Абалкин, С.Ю. Глазьев, В.Л. Макаров и др. -СПб.: Алетейя, 2010. -664 c.

- Ускова, Т.В. Организация и факторы новой индустриализации /Т.В. Ускова, Е.В. Лукин, А.Е. Мельников//Экономист. -2016. -№ 11. -С. 3-15.

- Birch K., MacKinnon D. and Cumbers A. Old Industrial Regions in Europe: A Comparative Assessment of Economic Performance. Regional Studies. Volume 44, 2010 -Issue 1. Pp. 35-53.

- Hospers, G.J. and Benneworth, P.S. (2012) Innovation in an old industrial region: the case of Twente. International journal of learning and intellectual capital, 9 (1/2). P. 6-21.

- Steven R. Henderson. Transforming old industrial regions: Constructing collaboration within the Black Country, England. Geoforum. Volume 60. Pp. 95-106.