Проблемы развития третьего сектора Приволжья: необходимость стратегического планирования

Автор: Варызгина А.А., Куликова А.В., Патокина Н.Н., Теодорович М.Л.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 12, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению отношения к стратегическому планированию деятельности организаций некоммерческого сектора в контексте изменяющихся условий. Особое внимание уделяется анализу специфики положения молодых НКО и их отношения к стратегическому планированию. Заключается, что для успешного функционирования некоммерческого сектора особенно важно осуществить рассмотрение проблемного поля развития НКО и адаптации стратегий развития организаций к переменам. НКО Приволжья сегодня обладают достаточным опытом и уровнем зрелости, чтобы в условиях меняющейся среды осознать необходимость выработки новых стратегий своей деятельности. Делается также вывод о важности взаимодействия НКО, органов власти и бизнес-структур в интересах успешного развития территории присутствия. Предлагается формирование в этих целях локализуемого социального механизма межсекторного взаимодействия. Статья основана на результатах социологического исследования, проведенного совместно с Ассоциацией НКО «Служение», сетью ресурсных центров СО НКО ПФО, сотрудниками кафедры социологии проектной деятельности и проконкурентного регулирования ННГУ им. Н.И. Лобачевского весной 2023 г. в Приволжском федеральном округе.

Нко, третий сектор, социально-ориентированные некоммерческие организации, стратегическое развитие, планирование, стратегирование

Короткий адрес: https://sciup.org/149144179

IDR: 149144179 | УДК: 316.334.2 | DOI: 10.24158/tipor.2023.12.2

Текст научной статьи Проблемы развития третьего сектора Приволжья: необходимость стратегического планирования

,

,

,

,

Alla A. Varyzgina1, Alexandra V. Kulikova2, Natalya N. Patokina3, Mikhail L. Teodorovich4 1,2,3,4Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia , , , ,

Введение . Актуальность работы обусловлена существенными трансформациями социальноэкономической сферы в целом и третьего сектора в частности в России за последние несколько лет. Для некоммерческих организаций (НКО) эти изменения связаны прежде всего с переменами условий существования, появлением новых целевых групп с иными запросами и нового поколения некоммерческих организаций, и общественных активистов, пришедших в сектор уже по завершении этапа формирования и стабилизации его структуры. Молодые НКО склонны принимать как данность внутрисекторальную специализацию, в рамках которой им представляется возможность фокусироваться на услугах для конечного, внешнего по отношению к сектору потребителя, в то время как опытные НКО часто фокусируются на оказании услуг для других некоммерческих организаций, включая и молодые, то есть ориентируются на внутрисекторального потребителя.

Существенное отличие НКО, принадлежащих к этим двум «возрастным» группам, состоит и в доминирующей мотивации их учредителей при создании данных структур, и в специфике истории их возникновения и становления. Если организации более опытные формировались, как правило, на ранних этапах развития третьего сектора в России как универсальные, самодостаточные и лишь по прошествии определенного пути выбирали современную специализацию ресурсных центров, то молодые НКО изначально были созданы уже в период, когда сложился внутренний рынок предложения ресурсов. При этом они обладают развитыми компетенциями поиска их источников, умением адаптироваться к условиям предоставления ресурсов, которые определяют доноры, а вот «производственные» НКО ориентированы, скорее, на выполнение требований и правил реализации грантов. Наконец, и это, возможно, наиболее важное отличие, опытные НКО создавались их учредителями в основном как инструмент реализации миссии непосредственного служения людям вне опосредующих его официальных структур, а молодые – в значительной своей части как инструмент реализации потребности в труде, но вне официальных структур и бизнеса.

Наша гипотеза состояла в том, что внутри сектора не просто существуют, что естественно, но и накапливаются проблемы, мало заметные для органов власти и управления, но значимые не только для НКО, но и для развития территорий их присутствия, а сами эти проблемы таковы, что возможно построение синергетического механизма содействия, способного не только гармонизировать ситуацию, но и востребовать потенциал локализованных НКО как одного из драйверов территориального развития. Напротив, недостаточное внимание к этим проблемам способно стать причиной деградации сектора, отставания его возможностей от потребностей и ожиданий социума, а вслед за этим – и снижения конкурентоспособности территории в отношении привлекательности предоставляемых условий проживания для настоящих и будущих жителей.

Настоящая статья основана на результатах социологического исследования, выполненного в рамках работы по гранту, предоставленного Фондом президентских грантов в 2023 г. В проекте участвовали: Ассоциация НКО «Служение», сеть ресурсных центров социально ориентированных некоммерческих организаций Приволжского федерального округа (СО НКО ПФО), сотрудники кафедры социологии проектной деятельности и проконкурентного регулирования Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского (ННГУ им. Н.И. Лобачевского). Социологическое исследование было проведено весной 2023 г. Методом глубинного интервью было опрошено 29 руководителей ресурсных центров Приволжья, а также проведено анкетирование представителей некоммерческих организаций из 14 регионов ПФО (351 некоммерческая организация).

Степень научной разработанности проблемы . В последнее десятилетие исследователи отмечают формирование в России специфической системы взаимоотношений государства и НКО, в рамках которой власть стимулирует и поддерживает структуры, берущие на себя оказание важных социальных услуг для населения, но ограничивает активность третьего сектора в общественно-политической сфере (Toepler et al., 2020). В ходе развития этой системы НКО и органы власти постепенно приспосабливались друг к другу как в процедурном, так и в ценностном плане (Soldatkin, Blackburn, 2020).

Период пандемии Covid-19 и сопутствующий режим самоизоляции и клиентов, и работников НКО обусловили повышение интереса исследователей к некоммерческому сектору и направлениям его трансформации. Новые работы были посвящены особенностям выживания НКО в изменившихся условиях, в том числе на фоне активной цифровизации, специфике взаимодействия с клиентами (Карасева, Стефанович, 2022; Старшинова и др., 2021; Гимазова, 2021). Изменение кон- текста существования некоммерческих организаций и ресурсных центров привело к появлению новых вызовов: трансформировались возможности финансирования организаций1, начала изменяться структура клиентской базы некоммерческих организаций. В результате преобразования социально-экономического пространства не только значимо изменилась структура потребностей традиционных клиентов некоммерческих организаций, но и возникла потребность поддержки некоммерческого сектора у новых социальных групп.

Однако перспективы дальнейшего развития сектора редко становятся предметом обсуждения на общероссийском уровне (Чащина, Дерид, 2021), несмотря на то, что за последнее время произошли, к сожалению, не только позитивные изменения в работе некоммерческого сектора, хотя и адаптировавшегося к новым требованиям диджитализации и предложившего новые форматы сервисной поддержки на фоне усилившегося запроса в секторе на объединение и партнерство2.

К негативным наметившимся тенденциям можно отнести сложности с планированием деятельности организации, не только тактическим, но и стратегическим, сокращение горизонта планирования. Отчасти причиной этого является специфика проектной деятельности некоммерческого сектора (Холявин, 2020).

Состояние третьего сектора Приволжья . На сегодняшний день третий сектор Приволжского федерального округа представлен как совсем молодыми организациями, созданными не более 3 лет назад, так и более опытными, имеющими стаж работы более 8 лет. Структура распределения НКО по времени их создания отражает тот факт, что третий сектор динамично развивается в Приволжье: только за последние 3 года было создано около четверти всех существующих на данный момент НКО (рис. 1). При этом мы видим, что существенная доля таких организаций продолжает свою работу в третьем секторе экономики еще с девяностых годов XX в., сумев адаптироваться к сложным изменяющимся условиям российского общества за последние 20 лет.

До 1992 г.7

В период с 1992 по 2004 гг.16

В период с 2005 по 2014 гг.26

В период с 2015 по 2019 гг.28

В 2020 г. и позже23

0 5 10 15 20 2530

Рисунок 1 – Год, в котором была создана НКО, %

Figure 1 – Year in Which NGO Was Established, %

Кадровый потенциал НКО Приволжья представлен в основном специалистами среднего и более старшего возраста, молодые люди преимущественно работают волонтерами, хотя в структуре руководства мы видим 17 % управленцев до 35 лет.

Специфику подходов к деятельности небольших организаций определяет сформированность устоявшегося коллектива постоянных сотрудников, действующих под управлением опытного руководителя, среди которых около половина в возрасте от 36 до 50 лет и около трети – старше 51 года. Молодые люди если и присутствуют в штате, то, со слов руководителей, через несколько лет могут покинуть организацию, получив определенные навыки и опыт, они выстраивают свои личные карьерные стратегии уже за пределами НКО, часто переезжая в столицу. Ресурсные центры могут не воспринимать это как осложнение в работе, поскольку свою миссию они видят и в обучении молодежи. В то же время для профильных, специализированных НКО это составляет значительную проблему, так как внутренние их процессы, как правило, не предусматривают закрепления приобретаемого опыта в форме новых компетенций и собственно обучения новых сотрудников, а пополнение знаний и навыков новых членов коллектива происходит непосредственно в процессе работы – от человека к человеку. В целом, по результатам исследования можно заключить, что дефицит кадров в секторе реально существует, это имеет место в том числе еще и в связи с тем, что наличие стратегии привлечения новых оплачиваемых сотрудников в организации является, скорее, исключением, чем правилом. Чаще всего пополнение происходит за счет благополучателей из прошлых проектов либо из ближнего социального круга родных и знакомых.

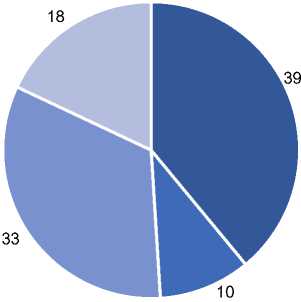

География деятельности каждой организации определена не только местом ее создания. Так, более 80 % НКО Приволжья находятся в городах, включая и региональные столицы (рис. 2), 17 % – в сельской местности. Однако есть те, кто работает и за пределами своего региона, чаще всего сотрудничая с соседними (таких НКО – 13 %).

Город43

Столица региона38

Деревня или село11

Поселок городского типа6

Другое ■2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 4550

Рисунок 2 – Тип населенного пункта, в котором находится организация, %

Figure 2 –Type of Community in Which the Organization is Located, %

Среди направлений работы некоммерческих организаций ПФО следует выделить четыре основных: образование и просвещение, культура и искусство, социальная поддержка, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), и деятельность в сфере патриотического воспитания. Значительная доля в третьем секторе Приволжского федерального округа принадлежит организациям, которые ориентированы на благотворительность, повышение качества жизни людей пожилого возраста, а также на детей, подростков и молодежь в целом.

Проблемное поле НКО Приволжья и направления развития . Третий сектор Приволжского федерального округа, как отмечалось выше, представлен в основном организациями со сложившимся коллективом. Однако им часто не хватает постоянных сотрудников, что является одной из наиболее важных проблем для развития. При этом руководители отмечают, что из-за специфики работы отсутствует потребность в большом штате сотрудников, и чаще всего НКО представляет собой небольшой коллектив основных специалистов, которые осуществляют управленческие и организационные функции, а под реализацию конкретного проекта привлекаются профессионалы, специализирующиеся в каких-то узких сферах. С одной стороны, это делает оргструктуру НКО гибкой и способной адаптироваться к конкретным целям и задачам, с другой – определяет проблемное поле кадрового поиска и нехватку профессионалов, а закономерно накапливающееся профессиональное выгорание, о котором говорит около трети представителей НКО, еще более усугубляет ситуацию.

Отсутствие возможности увеличить постоянный штат порождает новый круг проблем, связанных, например, с необходимостью неплановой замены того или иного сотрудника в ходе реализации проекта при каких-то неожиданных или форс-мажорных обстоятельствах, со сложностями в поиске подходящего профессионала в условиях конкуренции за них.

Среди проблем НКО также следует отметить трудности как технического характера, так и связанные с увеличением материальных издержек. Налаживание системы взаимодействия с предпринимательским сообществом, вероятно, могло бы частично решить данные вопросы, однако нехватка партнеров в сфере бизнеса, связанная в том числе и со спецификой структуры человеческого капитала НКО, в особенности молодых, сегодня является одной из насущных проблем. Финансовые трудности, сокращение источников поступления средств могут усугубляться отсутствием или недостаточно сформированными навыками подачи заявок на гранты, при этом мы видим, что именно они остаются основным источником финансовой поддержки НКО.

В рамках работы с нашей основной исследовательской гипотезой важно отметить, что и сами НКО осознают необходимость управления развитием и стратегирования: на это указал 31 % опрошенных. Анализ состояния кадрового потенциала и сложностей с поддержанием его в состоянии, адекватном ситуации, также признается важным многими сотрудниками НКО. Поэтому развитие кадрового потенциала, решение вопросов преемственности поколений (20 %) и привлечения волонтеров (20 %), разработка системы мотивации и делегирования полномочий (19 %) могут стать ключевыми задачами в стратегии развития третьего сектора Приволжья.

В качестве важного направления успешного функционирования НКО следует указать также и на необходимость формирования современных компетенций у сотрудников, начиная с общих, например, компьютерная грамотность и навыки выстраивания системы внешних коммуникаций с местными органами власти, предпринимательским сообществом и другими региональными НКО, и заканчивая конкретными профессиональными, которых сегодня им не хватает для ответа на новые запросы «рынка».

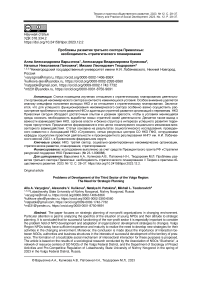

Точки роста НКО Приволжья . Проблемное поле третьего сектора ПФО определяет и точки развития. Главное направление здесь составляет поиск новых источников финансирования (70 %) (рис. 3).

Рисунок 3 – Направления развития НКО Приволжья, %

Figure 3 – Areas of Development of NGOs in the Volga Region, %

Руководители ресурсных центров отмечали в ходе опроса, что акцент может быть сделан на увеличении доли частных пожертвований, которые стали более заметными в период пандемии коронавирусной инфекции и с началом специальной воинской операции на Украине. НКО также могут увеличить долю платных услуг для благополучателей.

Следующим по важности фактором развития ресурсной базы может стать налаживание системы внешних коммуникаций с бизнесом и властью.

По мнению опрошенных, повышение профессионализма сотрудников как один из элементов решения проблемы развития кадрового потенциала (52 %) является даже более эффективным, чем привлечение новых (41 %), хотя дефицит кадров – это острая проблема для НКО. Важность проектной деятельности при выработке стратегии развития организаций также признается участниками исследования (50 %). Новыми направлениями здесь могут стать как совместные проекты с другими НКО, так и организация самостоятельных. Также важно выстраивать работу со СМИ и освещать свою деятельность в социальных сетях.

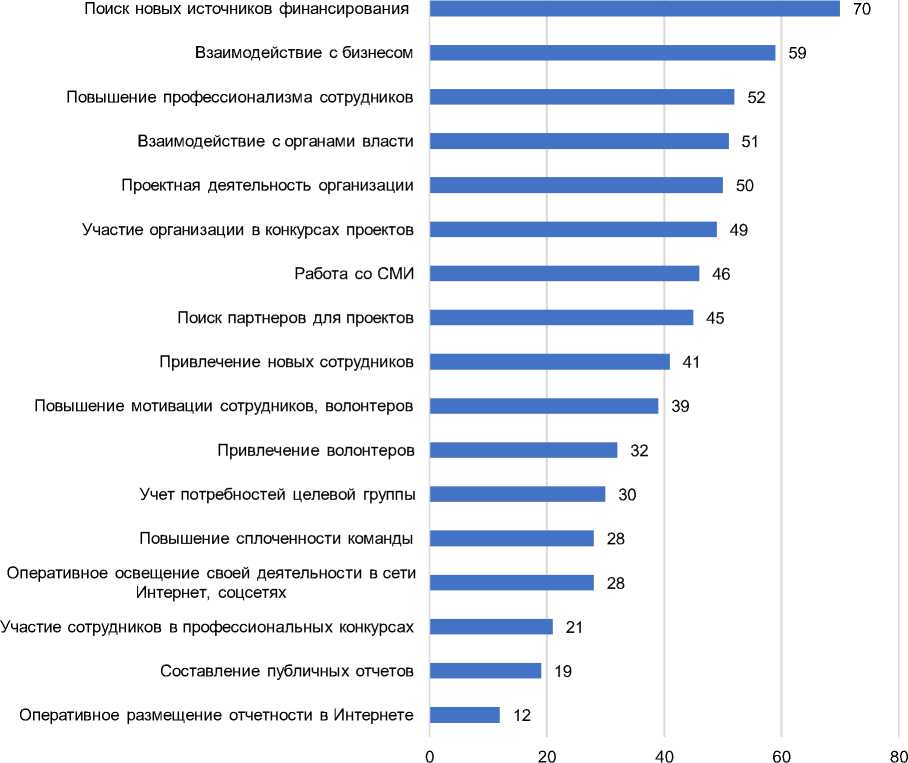

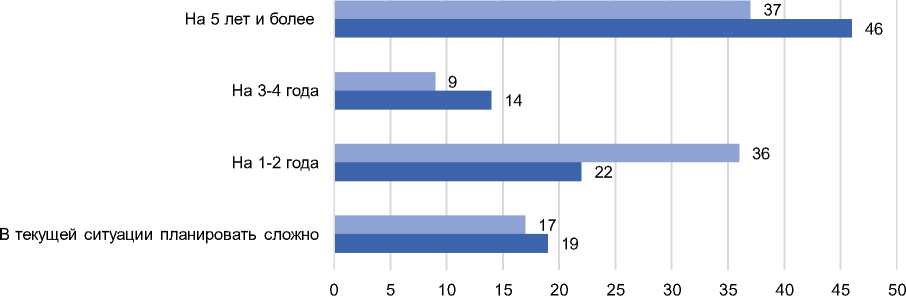

Планирование как инструмент стратегического развития организации . Планирование руководители воспринимают как инструмент, способный помочь повысить устойчивость НКО, позволяющий ускорить их адаптацию к изменениям. Несмотря на сложности внешних вызовов последних трех лет, понимая все риски сложившийся ситуации сегодня, они, скорее, оптимистично смотрят на свои возможности по стратегированию, так как у большинства уже есть опыт выживания в кризисных ситуациях. Около половины НКО выбирают долгосрочные горизонты планирования (рис. 4). При этом многие ресурсные центры, например, уже сегодня готовы оказывать и оказывают услуги по консультированию других НКО по вопросам функционирования в неблагоприятных обстоятельствах и переориентации, перепрофилирования деятельности организаций.

Рисунок 4 – Период планирования НКО, %

Figure 4 – NPO Planning Period, %

На 5 лет и более

На 3-4 года

На 1-2 года

В текущей ситуации планировать сложно

Около трети НКО Приволжья выбирают текущие или среднесрочные перспективы, для них сложно планировать в неопределенных кризисных условиях, их цель – выживание сегодня и определение способов наиболее оперативно и гибко реагировать на внешние вызовы, минимизируя потери. Но при этом мы видим, что те НКО, которые выбирают долгосрочное планирование, открывают для себя способ использовать новые возможности в полном объеме.

Если говорить о средних сроках планирования, то в этом случае НКО ориентируются не на внешние вызовы и макроэкономические изменения, а на специфику проектной работы внутри самой организации. Чаще всего в некоммерческих проектах практикуются циклы 2–3 лет. Именно этого срока достаточно, по словам руководителей, чтобы охватить регион и привлечь в свои проекты каждое муниципальное образование. Два или три года – это также срок «вызревания» новых НКО с момента их создания до приобретения опыта, «взросления».

Важный момент, который рефреном звучал во многих интервью с руководителями ресурсных центров, – это то, что главным фактором, влияющим на способность стратегирования и планирования НКО является государственная политика, направленная на регулирование третьего сектора в стране. По сути, смена вектора федеральной и региональной власти меняет кардинальным образом всю его структуру.

Особенности планирования у молодых и более опытных НКО . В связи с выраженным процессом прихода в сектор в последние 3 года новых НКО нами для анализа особенностей их функционирования и развития были выделены 2 группы НКО: молодые структуры, созданные после 2020 г. (23 %) (см. рис. 1) и более опытные, созданные в постсоветский период (77 %). Первые из названных имеют ряд значимых отличий. Более трети зарегистрированы и действуют в столицах своих регионов (37 %) (рис. 5). При этом, в отличие от опытных организаций, среди них снижена доля НКО, зарегистрированных в средних и малых городах (33 %). Географическая специфика проявляется и в том, что значительно больше в этой группе организаций, локализованных в сельской местности, в деревне или селе.

Рисунок 5 – Тип населенного пункта, где размещаются молодые и опытные НКО, %

Figure 5 – Type of Settlement, Where Young and Experienced NGOs are Located, %

Спецификой молодых организаций является и низкий процент вхождения в различные государственные реестры. Несмотря на то, что часть из них уже существует около трех лет, меньше трети подобных структур успели войти в один или два реестра (30 %). Следствием такого положения дел является недоступность соответствующих источников финансирования, что также является важным фактором в контексте разговора о планировании деятельности НКО.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются молодые НКО, преимущественно носят финансовый характер и обуславливают недостаток бизнес-партнеров для реализации планируемых проектов, а также материально-технические сложности общего характера. Сюда же можно отнести дефицит навыков для подачи заявок на грант (в отличие от молодых НКО, опытные организации хорошо освоили это искусство). Именно в этой сфере наиболее ярко выражен запрос на поддержку со стороны. Основные точки роста молодые НКО видят как раз в этих направлениях – в поиске новых источников финансирования и в установлении контактов, расширении взаимодействия с органами власти, представителями бизнеса, в поиске партнеров для новых проектов.

Молодые НКО в меньшей степени включены во взаимодействие не только с государственными и бизнес-структурами. Реже, чем опытные организации, они интегрированы во взаимодействие и в секторе НКО, что также определяет специфику планирования их деятельности.

Повышенная неустойчивость существования молодых некоммерческих организаций определяет и их отношение к планированию деятельности (рис. 6–7). Структуры, образованные после 2020 г., склонны к ориентации на долгосрочную перспективу. В их среде выше уверенность в том, что такая стратегия позволяет повысить устойчивость организации.

■ Опытные организации ■ Молодые НКО

Рисунок 6 – Различия горизонтов планирования НКО, %

Figure 6 – Differences in NGO Planning Horizons, %

Рисунок 7 – Выбор сроков планирования у молодых и опытных НКО, %

Figure 7 – Choice of Planning Timeframe among Young and Experienced NGOs, %

Выводы . В силу структурных изменений в поле предложения грантов и/или условий их предоставления ресурсные НКО оказываются перед необходимостью вновь решать привычные для них задачи, в то время как производственные НКО вынуждены перестраивать свою деятельность, в том числе в плане адаптации к условиям функционирования и переобучения персонала. Если для более опытных НКО перемены во внешней среде являются относительно привычными производственными стрессами, которые они за время своего существования научились и хеджировать, и преодолевать, а их стратегии предусматривают необходимость и неизбежность и того, и другого, то для молодых НКО те же перемены могут представляться, в силу неожиданности и новизны, реальными угрозами, противостояние которым требует глубокой перестройки текущей деятельности и коррекции стратегии развития.

В условиях необходимости поиска ответа на вызовы и стрессы различного типа для успешного функционирования некоммерческого сектора особенно важны компетенции по адаптации к переменам. Существенно, что отмечаемое различие положения НКО, определяющее и неоднородность их адаптационных стратегий, хотя и мало заметно для их партнеров – официальных структур и конечных потребителей их услуг, а еще менее – для бизнеса, но значимо для них самих. Состояние сектора и его способность осуществлять миссию естественного посредника между официальными структурами и социумом в отношении поддержания предложения достаточно широкого спектра социальных услуг играют заметную роль в обеспечении удовлетворенности населения условиями жизни на территории проживания и приверженности ей, а значит, и в миграционном балансе и формировании тенденций развития либо деградации территории в целом.

Результаты исследования показывают, что НКО видят наиболее актуальные проблемы своего развития в смещении баланса между затратами и возможностями привлечения ресурсов. В новых экономических условиях расходы растут быстрее доходов, а получить поддержку в виде грантов от государства и от бизнеса становится все труднее. Нагрузка на сотрудников растёт, что приводит к профессиональному выгоранию.

Вместе с тем НКО Приволжья на данном этапе развития обладают достаточным опытом и уровнем зрелости, чтобы в условиях меняющейся среды осознавать необходимость выработки новых стратегий своей деятельности. При естественном многообразии их взглядов на подходы по управлению своим будущим анализ результатов исследования позволяет выделить цели стратегического планирования, которые звучат лейтмотивом их стратегий:

-

• выстраивание системы коммуникации с органами власти и бизнесом, что позволит привлекать новое финансирование в условиях изменения правил и мотивации к его предоставлению;

-

• поиск новых источников финансирования, в том числе и за счет частных пожертвований и оказания платных услуг населению;

-

• решение проблем с кадровым потенциалом через преодоление межпоколенческого разрыва;

-

• разработка обучающих программ, направленных на повышение профессионального уровня сотрудников;

-

• помощь молодым организациям во встраивании во взаимодействие с другими некоммерческими организациями; информирование молодых НКО об имеющихся возможностях обучения написанию грантовых заявок в ресурсных центрах регионов.

Нетрудно заметить, что с формальной точки зрения этот результат вполне ожидаем. Вместе с тем к нему пришли представители относительно нового для российских условий сектора социальноэкономических отношений, не обладающие ни исторически длительным опытом выживания, ни имманентно присущими им в силу молодости сектора внутренними механизмами развития и адаптации в условиях неопределенности и конкурентной борьбы, что отличает административные и биз-нес-структуры. Не имея опыта эффективного проактивного стратегирования, они вынуждены его приобретать во многом уже в процессе деятельности. Это делает молодые НКО возможными заинтересованными реципиентами соответствующих компетенций, которыми располагают их соседи из смежных секторов экономического поля. Отметим, что в совокупности финансы, кадры, коммуникации со структурами, определяющими правовую и экономическую ситуацию на территории, обучение и содействие в преодолении болезней роста образуют комплекс факторов успеха организаций.

Таким образом, результаты исследования подтверждают исходную гипотезу о важности для устойчивого продолжения их деятельности, а значит, и развития территории, происходящих в секторе процессов и необходимости реакции на них, соответствующей ситуации. Поскольку, хотя и в силу разных причин, власть и бизнес объективно заинтересованы в процветании некоммерческого сектора как условия собственного успеха и состоятельности, можно заключить, что на современном этапе актуальна задача создания территориально локализуемого социального механизма межсекторного взаимодействия (власть – бизнес – НКО), ориентированного на постоянное повышение удовлетворенности населения территории условиями проживания на ней. Наличие запроса НКО

Приволжья на современные, актуальные стратегии развития позволяет предположить, что именно объединение усилий заинтересованных сторон по построению таких стратегий в части совпадающих интересов может стать первой содержательной задачей для такого механизма.

Список литературы Проблемы развития третьего сектора Приволжья: необходимость стратегического планирования

- Гимазова Ю.В. Российские НКО в условиях пандемии: кризис мер господдержки и способы выживания // Дискурс-Пи. 2021. Т. 18, № 4. С. 141-153. DOI: 10.17506/18179568_2021_18_4_141 EDN: QUXRSI

- Карасева К.В., Стефанович Т.Н. Роль цифрового маркетинга в фандрайзинговой деятельности НКО в период кризиса на примере СПБ БФ "СВЕТ" // Экономика XXI века: инновации, инвестиции, образование. 2022. Т. 10, № 7. С. 58-61. EDN: CZYGWV

- Старшинова А.В., Чикова Е.В., Платонова Л.А. Цифровое развитие социально ориентированных НКО: кейсы Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Социально-экономические науки. 2021. № 4. С. 166-179. DOI: 10.15593/2224-9354/2021.4.11 EDN: EQOAXW

- Холявин А. "Пирожки для бабушки": критический взгляд на проектное мышление НКО // Журнал исследований социальной политики. 2020. Т. 18, № 3. С. 461-474. DOI: 10.17323/727-0634-2020-18-3-461-474 EDN: DHKKYZ

- Чащина А.А., Дерид Р.С. Стратегии развития социально ориентированных НКО в сфере социальной политики государства // Вестник Восточно-Сибирской открытой академии. 2021. № 41 (41). С. 1-9. EDN: OZVVSW

- Soldatkin A., Blackburn M. Institutional Changes in State Authorities Collaborating with NGOs // Журнал исследований социальной политики. 2020. Т. 18, № 3. С. 523-538. DOI: 10.17323/727-0634-2020-18-3-523-538 EDN: TPQLCM

- Toepler S., Zimmer A., Fröhlich C., Obuch K. The Changing Space for NGOs: Civil Society in Authoritarian and Hybrid Regimes // Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 2020. Vol. 31, iss. 4. P. 649-662. DOI: 10.1007/s11266-020-00240-7 EDN: VERBWQ