Проблемы региональной экономической интеграции на постсоветском пространстве

Автор: Нуянзин Валерий Мэлисович

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Творчество молодых ученых

Статья в выпуске: 3 (123), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается специфика интеграционных процессов на постсоветском пространстве в условиях глобализации. Показано, что процесс интеграционного взаимодействия стран СНГ практически не прекращается со времен обретения странами Содружества независимости, но идет с различной степенью интенсивности и успешности. Страны региона прошли почти все этапы экономической интеграции, но в полном формате, с достижением конкретных экономических эффектов, этот путь удалось подойти лишь в рамках Таможенного союза интеграционной тройки: Казахстана, Беларуси и России. При этом, относительная успешность данного интеграционного проекта, прежде всего, обусловлена тем, что все его участники имеют достаточно экономических интересов и стимулов для экономического взаимодействия. Интеграция на постсоветском пространстве развивается неодинаково в различных областях взаимодействия стран, но в целом за последние четыре года ее динамика в рамках основных субрегиональных объединений оставалась примерно на одном уровне. Это означает, что постоянный дезинтеграционный тренд, наблюдавшийся в течение двух десятилетий, возможно, подошел к концу, однако качественно ситуация не была переломлена.

Евразийский экономический союз, интеграция, постсоветское пространство, технологические связи, интеграционный барометр, международные отношения

Короткий адрес: https://sciup.org/148320167

IDR: 148320167

Текст научной статьи Проблемы региональной экономической интеграции на постсоветском пространстве

Евразийская экономическая интеграция своей историей формирования берет начало из Российской империи и из СССР. Этот факт не плох и не хорош, это просто действительность. При этом, унаследовано множество производственных цепочек и инфраструктура в целом. Страны, образовавшиеся после распада СССР, зависят друг от друга в таких сферах, как, например, электроэнергетические системы, нефте- и газопроводы, а также перевозки на железной дороге. Невозможно полностью изолироваться друг от друга, а если всё-таки попытаться это сделать, то страны понесут большие убытки. Основные направления интеграции постсоветских стран

После распада СССР между бывшими союзными республиками, ныне самостоятельными государствами, сохранилось большое количество технологических связей. К примеру, текстильная промышленность России привыкла использовать хлопок из Узбекистана. И, напротив, производство этого самого хлопка на протяжении по меньшей мере ста лет подстраивалось как раз под российскую текстильную промышленность. Эта связь постепенно ослабляется, так как оборудование совершенствуется, а рынки сбыта диверсифицируются (а это, зачастую, сопряжено с большими финансовыми затратами). Несмотря на это, на деле сотни уникальных производственно-технологических связей продолжают функционировать.

Особое место занимает общая железнодорожная область «1520», названная так по ширине колеи, измеренной в миллиметрах. Туда включены абсолютно все постсоветские страны и Финляндия. Исторически сложилось так, что для государств Центральной и Северной Евразии железные дороги имели исключительную важность, намного большую, чем в остальных регионах и странах мира ввиду того, что других вариантов передвижения просто нет (ограниченность морских перевозок и меридиональ-ность рек). Около 60 процентов всех мировых железных дорог имеют стандарт колеи, равный 1435 миллиметров, в то время как в Евразии этот процент намного ниже, а всего там существует восемь типов колеи. Помимо этого, сеть железных дорог сегодня учитывается при формировании стратегии Нового Шёлкового пути: инвестиции в эту сферу, возрастание уровня контейнеризации и успехи в развитии мультимодальных перевозок, а также реализация транзитного потенциала между Китаем и Западной Европой посредством стран Евразийского экономического союза и создание высокоскоростных магистралей.

В электроэнергетике также сохраняются плотные технологические связи. Даже во время кризиса 1990-2000-х гг. получалось сохранять довольно большие объёмы торговли электричеством – в основном благодаря оставшейся со времен СССР системе расположения генерирующих мощностей. К примеру, всегда дешевая генерация угля Экибастузского угольного бассейна (Северный Казахстан) отчасти работает на близлежащие области России. И, напротив, генерирующие мощности Поволжья дают энергию нуждающемуся в ней Западному Казахстану. Вложения капитала в системы распределения и генерацию настолько огромны, что даже, желая этого, полной энергонезависимости достигнуть крайне тяжело. Помимо этого, настоящая энергобезопасность, в особенности небольших энергосистем, всегда подразумевает технологическое и экономическое сотрудничество с сопредельными странами, так как это позволяет застраховать систему на случай каких-либо аварий или перегрузок, а также найти баланс в национальной энергосистеме [11; 12].

Еще в 1992 году, когда советская энергетическая система прекратила своё существование, ее существенная часть – Общая энергосистема Центральной Азии (ОЭС-ЦА) с единым диспетчерским центром в Ташкенте продолжала свою работу вплоть до 2009 года. В данный момент подготавливается нормативная база совместного энергорынка ЕАЭС, работа над которым, согласно договорённости между странами, должна была быть закончена в 2019 году. У него достаточно большие перспективы, если говорить об экономической эффективности и о том, чтобы сделать энергосистемы более стабильными [8].

Интеграция внутри ЕАЭС осуществляется по новым правилам, т.е. на основе рыночных условий (не административно-командных) и с учётом признания суверенитета стран-участниц. Основная задача Евразийского экономичского союза состоит в выстраивании как можно более масштабного совместного рынка на основании этих новых принципов [9].

При этом возникают вопросы. Каков будет показатель экономической интеграции в регионе в целом, и сохраняются ли при этом тенденции к полному отделению и автономии? Можно ли прекратить эти разрушительные процессы, если они есть, а, возможно, даже и «отработать задний ход»? Для того, чтобы получить ответы, необходимо изучить данные за длительный промежуток времени, так как экономические процессы обладают очень большой инерцией. Для этого мы можем воспользоваться таким аналитическим инструментом, как ЕАБР – «Система индикаторов евразийской интеграции» [3].

Во-первых, дезинтеграция среди стран, образовавшихся после распада СССР, проходит по-разному в различных сферах сотрудничества. В общем и целом, в СНГ в промежуток с 2009 по 2012 годы просматривается тенденция к дезинтеграции в сфере законной трудовой миграции, однако в сфере образования сотрудничество между государствами укрепилось. Положение в области торговли между странами, как электроэнергией, так и, к примеру, сельскохозяйственной продукцией, пришло в норму после стагнации 2000-2008 годов и, по существу, не изменилось за 2009-2012 годы. В отношении показателей макроэкономики, таких, как уровень ВВП, инфляции и др., у постсоветских стран на протяжении 2000-х годов мы можем наблюдать больше расхождение, чем сближение. Уровень конвергенции в области монетарной, финансовой и фискальной политики снизился [1].

Во-вторых, одновременно со всем этим существует тенденция к постепенному сближению, переходу от взаимной дезинтеграции среди стран, так называемого, «интеграционного ядра» (Россия, Беларусь, Казахстан) уже с 2004-2005 годов. Показатели сотрудничества между ними постепенно восстанавливаются и прогрессируют. Возникновение Таможенного Союза (ТС) именно в рамках «тройки» нельзя назвать случайным: оно показывает процессы в экономике, сложившиеся в течение нескольких лет до возникновения ТС.

Углубление региональной интеграции стран-членов ЕАЭС возможно на пути формирования и использования общих цифровых сетей, цифровых платформ и новых цифровых технологий, которые позволяют устранить границы, создают новые рабочие места и развивают новые сферы экономической деятельности и международного сотрудничества [2].

В «Систему индикаторов евразийской интеграции» включён общий индекс, который нацелен, главным образом, на консолидацию различных направлений регионального сотрудничества в один показатель, который отражает какой-либо внутрирегиональный уровень интеграции или уровень интеграции региона СНГ с каждой страной. Если говорить об общей степени интеграции всех постсоветских стран, то можно отметить, что в тройке лидеров с 2008 года находились Армения и Кыргызстан. На фоне этого совершенно не выглядит случайным факт их вступления в ЕАЭС в 2015 году. Таджикистан, который был лидером в 2002 и 2008 годах, значительно убавил обороты интеграции с СНГ в 2012 году. Молдова и Украина также уступили лидирующие позиции по интеграции, если сравнивать с 2002 годом, а уровень интеграции Грузии и Азербайджана с регионом СНГ за последние 4 года значительно возрос [5].

Динамика общественного мнения по вопросам евразийской интеграции

Большое значение, на наш взгляд, имеет мониторинг восприятия обществом евразийского интеграционного проекта. Невозможно осуществить интеграцию государств, не считаясь с интересами и мнением широких слоёв населения. Отвечая этой необходимости, Европейской комиссией Евросоюза ведется проект Eurobarometer. Аналогичный проект Latinobarómetrо продвигается в Латинской Америке крупной некоммерческой организацией. В ЕАЭС проблему выявления предпочтения граждан по интеграции призван решить Евразийский банк развития (ЕАБР), миссией которого является способствование экономической интеграции в Евразийском регионе. Каждый год, начиная с 2012, проводятся социологические опросы под эгидой международного исследовательского проекта «Интеграционный барометр ЕАБР». Консорциум «Евразийский монитор» при этом являлся партнером ЕАБР в этом проекте.

Центральная задача «Интеграционного барометра ЕАБР» – изучение отношения граждан государств-членов к созданию Евразийского экономического союза, а также мнения граждан других стран на предмет их потенциального присоединения к Союзу. В 2012-2014 годах измерялось отношение граждан к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству, с 2015 года – к Евразийскому экономическому союзу.

Отношение населения пяти государств-членов ЕАЭС к евразийскому интеграционному проекту на протяжении пяти лет в целом можно оценить как преимущественно позитивное. Однако от страны к стране и от года к году наблюдаются существенные вариации. Наиболее стабильная поддержка евразийского объединения отмечается в его трех государствах-инициаторах – Казахстане, России и Беларуси, сформировавших «интеграционное ядро» Союза. Все эти годы не менее 60% населения этих стран относились к их интеграции положительно.

Высокий показатель поддержки общества «интеграционной тройки» был замечен в 2014 году, когда эти три страны подписали Договор о ЕАЭС. Данное событие активно освещалось СМИ. Решение лидеров государств создать ЕАЭС одобрили 84% жителей Казахстана, 79% России и 68% Беларуси. Несмотря на это, дальнейшее отношение к Евразийскому экономическому союзу стало более сдержанным. Самый высокий уровень поддержки обществом ЕАЭС в 2016 г. был зафиксирован в Казахстане, там показатель одобрения составлял 74%, что можно сопоставить с показателем 2013 года (73%). Второе место по одобрению евразийской интеграции занимала Россия (около 69%). Однако и здесь, по сравнению с 2015 годом, показатель снизился на 9%. Самый низкий за 5 лет показатель одобрения интеграционных процессов наблюдался в 2013 году [5].

Наиболее сдержанным (из трех стран-основателей ЕАЭС) к евразийской интеграции в 20122016 гг. было отношение граждан Беларуси: показатель одобрения сохранялся на уровне не ниже 60% населения. В 2016 году было зафиксировано 63%. Так как Армения и Кыргызстан вошли в ЕАЭС лишь в 2015 году, до того момента мнение населения этих стран было проанализировано на предмет желания присоединиться к ТС и ЕАЭС. Восприятие обществом процесса интеграции двух этих стран характеризовалось заметными колебаниями. В Армении пик поддержки присоединения к ЕАЭС был зафиксирован в 2013 году (67% населения). Но, начиная с 2014 года, данный показатель начал постепенно снижаться, а отрицательное отношение к интеграции лишь росло [7].

Уже в первый год Армении в союзе, поддержка обществом участия страны в ЕАЭС снизилась до 56% с 64%. Далее, в 2016 году, она снизилась до 46%. Отрицательное отношение в стране к ЕАЭС в 2016 году составляло уже 15%, тогда как в 2015 году оно составляло 10%, а в 2012 году – всего 3%. Можно предположить, что эта динамика была вызвана кризисом в российской экономике, с которой, в свою очередь, тесно связана экономика Армении, что отражалось на материальном состоянии граждан республики. В 2016 году на трудности в экономике наложились также высокие цены на электроэнергию, которую предоставляет РФ, а также неодобрение позиции России по вопросу конфликта в Нагорном Карабахе [3].

В Кыргызстане вплоть до 2015 года изучали мнение граждан о целесообразности присоединения к ЕАЭС, а с 2016 года их спрашивали об отношении к уже состоявшемуся вступлению в союз. В 20122013 годах поддержка была на уровне 67 и 72% населения, соответственно, но в 2014 резко упала с 72% до 50%, а количество противников выросло до 30% с прежних 14%. Вероятнее всего, такая смена настроения была вызвана девальвацией рубля, из-за которой доход трудовых мигрантов резко упал и ослабла национальная валюта Кыргызстана. На мнение населения также могло повлиять усиление контроля по отношению к реэкспорту Кыргызстаном товаров из Китая, от которого Кыргызстан сильно зависел [4].

Несмотря на это, в 2015 году, после подписания Договора о ЕАЭС, Кыргызстан уже был на пути к полному членству в Союзе, народная поддержка возросла до 86% с прошлых 50%, а отрицательный настрой упал до 6%. Случилось это благодаря позитивному освещению СМИ идеи вступления Кыргызстана в ЕАЭС, что предполагало более широкий общий рынок труда Союза и открытый доступ к нему, а также создание общего фонда для адаптации кыргызской экономики к условиям ЕАЭС и многое другое. К 2016 году уже около 81% кыргызов поддержали присоединение к ЕАЭС, и это стало самым большим процентом по ЕАЭС за год.

Следует также отметить, что практически в каждом указанном случае поддержка ЕАЭС упала из-за увеличения доли граждан, которые относились к содружеству безразлично, а в Армении к этому прибавилось количество отрицательных оценок (5%). Вероятен сценарий, в рамках которого интерес граждан и их уровень одобрения ЕАЭС будет продолжать падать и дальше [6]. Недоверчивое отношение к интеграции и некоторое безразличие к ней – это своеобразный этап эволюции ЕАЭС. Одним из ярчайших примеров подобного явления можно назвать наблюдаемый «евроскептицизм» в странах ЕС. Можно сделать вывод, что на пространстве союза формируется так называемый «евразоскептицизм». Как и «евроскептицизм», проявляется он не только в сознании общественности, но и у государственных и бизнес-элит, малых и средних предпринимателей, сообщества экспертов.

Отрицательное отношение к постсоветской реинтеграции не является чем-то новым, наоборот, оно существовало на протяжении последних 25 лет. Были подвержены сомнению как цели, так и методы процессов интеграции, причем как изнутри, так и извне. С другой стороны, ур овень отрицательного восприятия таможенного союза, единого экономического пространства и формируемого евразийского союза в ближайшем будущем вполне может повыситься. И к этому мы должны быть готовы. Радость от успешного запуска ТС и ЕЭП уже закончилась. На этом фоне снижается и ур овень общественного одобрения евразийской интеграции. У простых граждан всё чаще возникает вопрос: «Что же мне дал этот таможенный союз?». Люди начали относиться к евразийской интеграции более утилитарно.

Недовол ь ство национальных средних и ма л ых предпр и нимателе й скорее все г о растет и з -за укрепления позиций иностранных производителей . Правител ь ства и кр у пные ком п ании выра ж ают свое недовольств о ввиду нетарифных б а рьеров, ко т орые призв а ны защищ а ть рынок ст раны. В с в язи с этим стоит учитывать позицию различн ы х слоев на с еления страны по воп р осу о всту п лении в е в разийский э к ономический союз. Например, в 2 016 году б о лее богатые слои насе л ения в бо л ьшинстве с в оём были более благосклонны по отношени ю к ЕАЭС, что нельзя сказать п р о малообе с печенное н аселение. В Казахстане и Беларуси поддерж к а граждан с наиболее высоким у ровнем до х ода состав и ла 76% и 74%, соотве т ственно, а граждан с н и зкими дох о дами – 65 % и 57%.

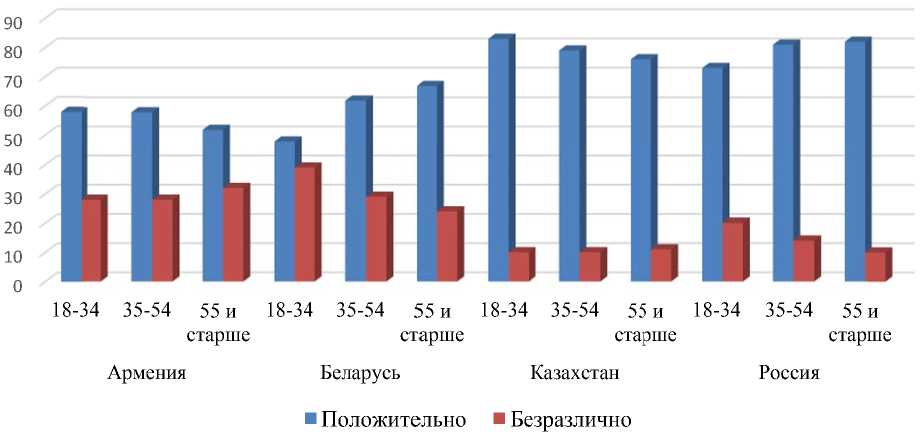

Однако, в России и Кыргызста н е представ и тели разных слоев с р а зными до х одами про д емонстрировали некоторое единогласие от н осительно идеи участия в ЕАЭ С (в Росси и – чуть больше 64% на обе дохо д ные группы, в Кыргыз с тане – бол е е 79%) [6]. Неизменн ы м остался т олько факт, что люди с низким до х одом немного чаще заявляли о св о ем безраз л ичии или н е доброжел а тельном от н ошении к ЕАЭС. Следует обратить вниман и е также, н а разницу в точках з р ения разн ы х возраст н ых групп (см. рис.). Например, это проявляе т ся в Армен и и и Казахстане.

Рис. Отношение г р аждан к во п росу поддер ж ки участия страны в Е А ЭС с классификацией п о возрастны м категория м (доли разн ы х ответов, % ) [6]

В России и Беларуси, наоборо т , молодеж ь была согласна с иде е й вступле н ия в союз реже, чем взрослая часть страны (в среднем н а 19% в Б е ларуси). В Кыргызста н е же в 201 5 году заф и ксировали почти равну ю поддержку идеи вступления в с оюз среди всех возрастных слоев (молодая ч асть населения поддержала ЕАЭС всего ли ш ь на 4% ме н ьше) [5].

В 2016 г о ду также было изучен о мнение г р аждан стра н ЕАЭС по вопросам в в едения ед и ной валюты, расшир е ния Союза, подписан и я соглаше н ия о своб о дной торг о вле и фин а нсовых и н вестициях между ЕАЭС и ЕС, а также по со з данию об щ ей телеви з ионной и р адиокомпа н ий и безт а моженной системы внутри союза. Большая ч а сть опрош е нных (52-87%) была согласна с э тими ини ц иативами, кроме вопроса о единой валюте. Этот вопрос сильно разделил мнения граждан : в Армени и было зафиксирован о примерно одинаков о е количес т во сторон н иков и пр о тивников общей вал ю ты (45% и 42%, соответственно), в Беларус и разница то ж е была невелика (см. таблицу).

Таблица

Мнение граждан стран ЕАЭС по вопросу единой валюты с выделением групп населения по материальному положению, % [6]

|

Оценка |

Армения |

Беларусь |

Казахстан |

Кыргызстан |

Россия |

|||||

|

Группы по материальному положению |

||||||||||

|

Положительно |

49 |

36 |

74 |

57 |

76 |

65 |

80 |

79 |

69 |

64 |

|

Безразлично |

34 |

38 |

15 |

33 |

14 |

20 |

13 |

3 |

25 |

21 |

|

Отрицательно |

16 |

19 |

4 |

6 |

6 |

12 |

5 |

12 |

4 |

6 |

Если говорить о государствах, которые не входят в ЕАЭС, то среди них наивысший интерес к возможности присоединения к Союзу в период с 2012 по 2016 года проявляло население Узбекистана и Таджикистана. Это означает, что евразийскому интеграционному проекту нужно развивать эффективные методы представления себя в информационном поле внутри и за пределами ЕАЭС, и крайне важно при этом, чтобы систематическая работа не заменялась примитивной пропагандой.

Заключение

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что исключительной чертой стран, образовавшихся после распада СССР, являются очень тесные дружеские и даже семейные связи между народами. Такого явления больше в мире нет нигде. Около 60% участников опроса указали на то, что у них в соседних странах проживают близкие друзья, родственники или коллеги, с которыми они поддерживают постоянную связь. Как итог, можно сказать, что значительная часть населения стран-участниц Евразийского экономического союза, включая молодёжь, одобряет концепцию евразийской интеграции. Это позитивное решение является своего рода признанием населением проводимой государством политики. Наряду с этим, крайне важно прислушиваться к тревожным сигналам в общественном мнении, чтобы своевременно скорректировать направление развития евразийского интеграционного проекта, делая его привлекательным, прозрачным, социально-ориентированным и понятным.

Список литературы Проблемы региональной экономической интеграции на постсоветском пространстве

- Боркова Е.А., Плотников В.А., Пролубников А.В., Титов А.Б. Пространственно-экономические трансформации и проблемы формирования единого экономического пространства (на материалах Евразийского экономического союза) // Российский экономический интернет-журнал. 2019. № 1. С. 13.

- Дятлов С.А. Сотрудничество Евразийского экономического союза и Европейского Союза в цифровой экономике // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2019. № 6 (120). С. 21-24.

- Евразийская экономическая интеграция - 2019. Евразийский Банк Развития. Доклад № 52.

- Ежемесячный информационно-аналитический обзор. Евразийский Банк Развития. Дирекция по аналитической работе. Декабрь 2019 г.

- Количественный анализ евразийской интеграции: проекты Центра интеграционных исследований ЕАБР // Центр интеграционных исследований ЕАБР (информация по состоянию на 01.06.2018). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://eabr.org/analytics (дата обращения 05.01.2020).