Проблемы регулирования паритетности межотраслевого обмена в АПК России

Автор: Попова О.В., Сидорин А.А.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Экономика инновационных процессов в АПК

Статья в выпуске: 6 (15), 2008 года.

Бесплатный доступ

В статье изложены причины формирования и формы проявления диспаритета цен, последствия нарушения эквивалентности межотраслевого обмена для субъектов аграрной сферы, предложены перспективные направления и механизмы сокращения диспаритета цен в сельском хозяйстве России.

Короткий адрес: https://sciup.org/147123349

IDR: 147123349 | УДК: 338.43.338.51

Текст научной статьи Проблемы регулирования паритетности межотраслевого обмена в АПК России

В кругу нерешенных проблем , препятствующих развитию аграрного сектора России и переводу его на траекторию устойчивого роста , особое место занимает усиливающийся диспаритет цен , в результате которого происходит отток ресурсов из сельского хозяйства и их перетекание в другие сферы экономики . В значительной степени именно нарушение эквивалентности межотраслевого обмена является причиной основных проблем аграрного сектора : низкого уровня доходов работников , социально культурной неразвитости сельских территорий , увеличения экспорта отдельных видов сельскохозяйственной продукции , недостаточного уровня продовольственной безопасности страны и др .

Поэтому , на наш взгляд , основой для финансового оздоровления АПК является создание эффективной государственной ценовой политики , направленной на нивелирование образовавшихся ценовых диспропорций в аграрном комплексе , между АПК и экзогенными по отношению к нему секторами национальной экономики .

Ситуация с разрывом в темпах роста цен на входящие ресурсы , сельскохозяйственную продукцию и продовольствие , в принципе , не нова , но в СССР она регулировалась посредством дифференцированных закупочных цен . Обострение зависимости отрасли от нарушения эквивалентности межотраслевого обмена стало усиливаться с начала проведения рыночных реформ . Во - первых , на фоне повсеместного роста цен , аграрии столкнулись с неплатежеспособностью спроса населения на продовольствие , в результате чего темп роста цен на него стал сокращаться , в том числе посредством административно наложенных ограничений . Во - вторых , непосредственно в АПК выделились экспортоориентированные отрасли ( например , туковая промышленность ) и тяжелое машиностроение , сокращение производственных мощностей в котором даже вдвое , позволяло ему за счет монопольного положения на внутреннем рынке получать приемлемый уровень рентабельности . В - третьих , полностью из - под контроля вырвались естественные монополии ( ТЭК , транспорт и т . д .). Усложнялась ситуация неурегулированностью земельных отношений в сельском хозяйстве и проблемами оборота земель сельскохозяйственного назначения .

Кардинальные изменения условий хозяйствования неоднозначно сказались на деятельности различных отраслей экономики. На фоне общего снижения эффективности промышленность, топливно-энергетический комплекс и транспорт оставались рентабельными, а аграрное производство в додефолтовый период получало значительные убытки.

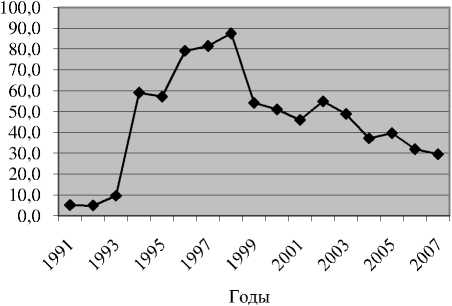

Так , число убыточных сельскохозяйственных предприятий с 1995 г . по 1998 г . увеличилось на 30,3%, достигнув уровня 29,3 тысяч (84,4% от общего числа аграрных субъектов хозяйствования ) ( рис . 1). В тоже время , в промышленности удельный вес убыточных предприятий колебался в пределах 40%.

—•— V^LITAUULIA rpnLA-nVMattr TDPUUUP ПНР ппгшаттл a 07^

Рис . 1. Удельный вес убыточных организаций в сельском хозяйстве России , %

Дефолт 1998 г . обусловил сокращение спроса на импорт продовольствия , что дало отечественным аграриям шанс на увеличение масштабов производства и улучшение своего финансового состояния . В результате , с 1999 г . число убыточных товаропроизводителей существенно сократилось , достигнув уровня 54,2%. В дальнейшем , применение мер внешнеторгового регулирования внутреннего агропродовольственного рынка в сочетании с накопленным потенциалом роста и сокращением общего числа сельскохозяйственных организаций позволили этому показателю колебаться в районе 50%.

Переход от директивно - регулируемой экономики со значительным уровнем государственной поддержки к рыночной , привел к коренному изменению ценовой политики государства , включая и аграрную сферу . Предполагалось , что цены в АПК и других отраслях будут складываться под влиянием конъюнктуры рынка , но реальность показала невозможность адекватного роста цен на продукцию агропромышленного производства и промышленную группу товаров , потребляемую сельскохозяйственными предприятиями . В ходе реформ многие промышленные предприятия , пользуясь своим монопольным положением , значительно повысили цены на основные виды промышленных товаров сельскохозяйственного назначения .

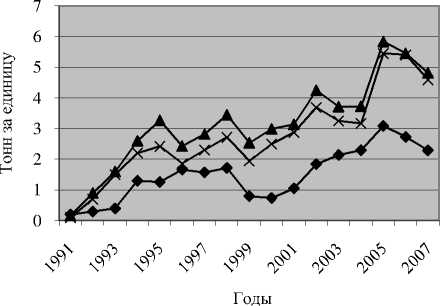

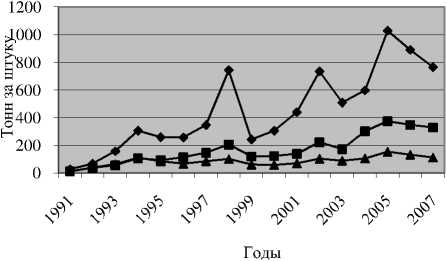

Так , за период с 1991 г . до 2005 г . цены на топливо и энергию , сельхозтехнику , минеральные удобрения , тарифы на услуги выросли в 2-3 раза по сравнению с ростом цен в среднем по народному хозяйству , а цены на продукцию сельского хозяйства увеличивались значительно медленнее . Например , для того , чтобы приобрести один комбайн в 1991 году необходимо было реализовать 27 тонн зерна , а в 2005 г .

уже 1029 т , хотя в 2007 году в результате изменения ценовых пропорций в пользу сельского хозяйства данный показатель снизился до уровня 764 тонны ( рис . 2, 3).

—♦— минеральные удобоения ▲ бензин автомобильный

—X— топливо дизельное

Рис . 2. Натуральные показатели обмена пшеницы на промышленную продукцию

Дополнительной проблемой , осложнившей положение аграрных товаропроизводителей , стал отказ от планирования и регулирования объемов производства и государственных закупок , из - за чего субъекты хозяйствования в сельском хозяйстве столкнулись с серьезной проблемой реализации произведенной продукции . Импорт стал вытеснять отечественного производителя с внутреннего рынка , в результате чего сельскохозяйственные предприятия несли значительные потери выручки , их финансовое положение становилось все более сложным .

—♦— комбайны зерновые ■ тракторы ▲ автомобили

Рис . 3. Натуральные показатели обмена пшеницы на промышленную продукцию

Таким образом , ситуация , которая сложилась в экономике страны после проведения либеральных реформ 90- х годов , привела к формированию новых ценовых соотношений между различными отраслями производства с образованием значительного разрыва между доходами , получаемыми в промышленных отраслях в сельском хозяйстве , к росту диспаритета цен .

Доказательством служит расчет индексов паритета , исчисленных путем установления отношения индекса цен производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию к индексу цен приобретения промышленной продукции и услуг аграрными предприятиями ( табл . 1).

Очевидно , что в 1991 - 1997 гг . значения индексов паритета находились на низком и крайне невыгодном для сельского хозяйства уровне . Однако в 1998 году после дефолта ситуация изменилась : значительно увеличились закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию , оптовые и розничные цены на продовольствие , в результате чего рост цен на продукцию сельского хозяйства в 19981999 г . г . стал опережать рост цен на материально технические ресурсы , используемые АПК . В 2000 г . потенциал роста за счет импортозамещения был исчерпан и , начиная с этого времени , прослеживается тенденция к снижению уровня паритета цен . Диспаритет цен в АПК является реальной угрозой существования аграрного сектора экономики . Он ведет к сокращению производства и реальных доходов предприятий , изменениям в структуре потребительского спроса на сельскохозяйственную продукцию . Поэтому преодоление сложившейся ситуации и разработка адекватных мер по установлению межотраслевого ценового паритета является важным направлением стабилизации и подъема сельскохозяйственного производства , повышения его доли в общем национальном доходе страны .

Таблица 1 – Индексы паритетов цен

|

Годы |

Индекс цен на промышленную продукцию и услуги для с .- х . предприятий |

Индекс цен производителей на реализованную сельскохозяйствен ную продукцию |

Паритетное соотношение темпов роста цен в сельском хозяйстве , % |

|

1991 |

1,9 |

1,6 |

84,2 |

|

1992 |

16,2 |

9,47 |

58,5 |

|

1993 |

10,7 |

8,1 |

75,7 |

|

1994 |

4,2 |

3 |

71,4 |

|

1995 |

3,2 |

3,3 |

103,1 |

|

1996 |

163,6 |

143,5 |

87,7 |

|

1997 |

118,5 |

109,1 |

92,1 |

|

1998 |

109,2 |

111,1 |

101,7 |

|

1999 |

161 |

199,8 |

124,1 |

|

2000 |

148,5 |

136,5 |

91,9 |

|

2001 |

118,1 |

125,2 |

106,0 |

|

2002 |

112,2 |

103,2 |

92,0 |

|

2003 |

118,6 |

108,6 |

91,6 |

|

2004 |

124,7 |

127,9 |

102,6 |

|

2005 |

115,7 |

109,6 |

94,7 |

|

2006 |

110,4 |

104,3 |

94,5 |

В последние годы значительно активизировалась деятельность государства в сфере регулирования аграрной сферы экономики , однако из - за отсутствия системного подхода значительная часть мер , принимаемых Правительством РФ , не дает ожидаемого эффекта .

Безусловно, реализация национального проекта «Развития АПК» и Программы «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы» содействовали положительным процессам в сельском хозяйстве. Результатом принятия данных законопроектов является определение трех основных целей государственной аграрной политики на ближайшие пять лет: устойчивое развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни населения; повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, ускоренного развития его приоритетных подотраслей с целью импортозамещения; сохранение и воспроизводство земельных и других природных ресурсов, используемых в сельскохозяйственном производстве. Достижение этих целей непосредственно должно привести к уравновешиванию дисбалансов, которые возникли, как в внутри агропромышленного комплекса, так и между сельским хозяйством и промышленными отраслями.

Но даже при 70- типроцентном увеличении уровня господдержки сельского хозяйства к 2012 году , финансовые возможности России будут существенно ниже , чем во многих странах Западной Европы и СШ А . Как показывает анализ отношения совокупной поддержки сельхозпроизводителей к общей сумме произведенной ими продукции , в России он практически в два раза уступает уровню ЕС и СШ А .

Кроме того , некоторые положения Государственной программы представляются весьма спорными . Так , в структуре ресурсного обеспечения наибольшая доля расходов приходиться на обеспечение финансовой устойчивости отрасли ( в 2008 г .- 58%), главным образом , посредством повышения доступности кредитов за счет субсидирования процентных ставок . Однако классики экономической теории свидетельствуют , что такая мера стимулирует спрос на кредитные ресурсы и , по сути , способствует « перетеканию » субсидий в банковский сектор . Более того , значительная часть аграрных предприятий не сможет воспользоваться этой мерой поддержки ввиду своей некредитоспособности .

Кроме того , прорывной отраслью сельского хозяйства признано животноводство , на развитие которого в 2008 г . планируется направить 10583,8 млн . руб . ( на растениеводство 3149,41 млн . руб .). Но без серьезной модернизации кормовой базы потенциал животноводства не может быть реализован .

В этой связи, представляется целесообразным перейти от государственной поддержки, осуществляемой косвенным образом, к прямому субсидированию производства стратегически важных для России видов сельскохозяйственной продукции, причем дифференцируя размеры государственных финансовых поступлений в зависимости от природноклиматических условий деятельности предприятий. При этом важно, чтобы в процессе планирования объемов выделяемых государственных субсидий участвовали непосредственно сами сельхозпроизводители, объединенные в Союз или Ассоциацию. Это будет способствовать адекватному выявлению «узких» мест в производстве и определению необходимых размеров субсидий, который позволит предприятиям сохранить или развить свое производство .

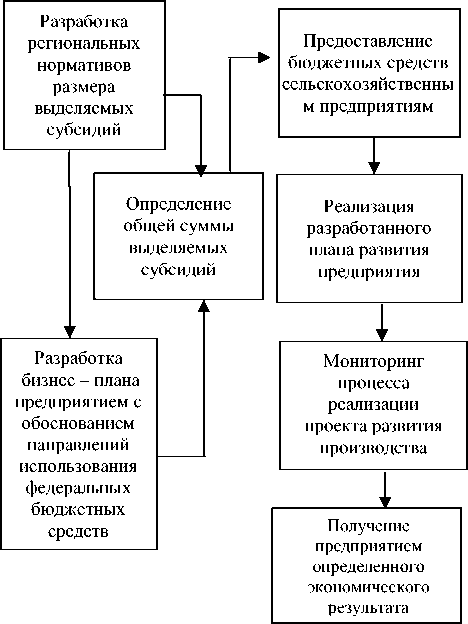

Кроме того , было бы целесообразно ввести специальные субсидии на развитие предприятий . Можно предложить следующую схему планирования и распределения таких государственных субсидий ( рис . 4).

Важными этапами реализации предложенной схемы планирования государственных субсидий является разработка бизнес - плана и мониторинг реализации проектов развития предприятий . Представляется , что государственные органы должны активизировать сотрудничество с субъектами хозяйствования в этих направлениях .

Рис . 4. Схема планирования и распределения государственных субсидий

Изложенные предложения по корректировке механизма предоставления государством финансовой помощи сельскому хозяйству приведут к формированию более целостной и организованной системы управления отраслью , которая , посредством регулирования паритетности межотраслевого обмена , повысит доходность сельского хозяйства и обеспечит необходимые условия для его эффективного долгосрочного развития , поскольку рекомендуемый механизм субсидирования сельского хозяйства , направлен в первую очередь на стимулирование активной деятельности тех предприятий АПК , которые имеют эффективные инвестиционные проекты или стабильно развиваются в созданных экономических условиях .

Анализ содержания аграрных политик СШ А , Европейского Союза и России , ситуации в отечественном сельском хозяйстве и на внутреннем рынке продовольствия позволяют в качестве перспективных направлений и механизмов сокращения диспаритета цен предложить следующие :

-

1) Ограничение импорта :

- импортные пошлины на все продовольствие , кроме зерновых ,

-

- импортные квоты на мясо и молоко ,

-

2) квоты переработчикам мясо - молочной продукции , аналогичные нормам помола ; Поддержка доходов аграрных товаропроизводителей :

- целевые и залоговые цены , разностные платежи на основные виды сельскохозяйственной продукции , привязанные к объемам производства ,

- интервенционные цены на зерно , масличные ,

- компенсация затрат на хранение продукции в частных хранилищах при неблагоприятной конъюнктуре продовольственного рынка ;

-

3) Стимулирование внутреннего спроса на продовольственном рынке :

- бюджетное финансирование продовольственной помощи малоимущим гражданам по группам мясомолочной и овощной продукции ,

- программа школьных завтраков , основанная на медицински обоснованных рационах питания детей и подростков ,

- аукционы на закупку продовольствия для государственных нужд непосредственно у производителей , а не у трейдеров , как это принято сейчас ;

-

4) Содействие экспорту продовольствия :

- создание государственной продовольственной экспортной корпорации для организации централизованного экспорта некритических групп сельскохозяйственного сырья и продовольствия ,

Список литературы Проблемы регулирования паритетности межотраслевого обмена в АПК России

- Борхунов, Н. Цены, инфляция и доходность сельского хозяйства в 2007 году/Н. Борхунов, Родионова О.//Экономика сельского хозяйства России. -2007. -№2. -С.25.

- Гайдар Е. Российская экономика в 2007 году. Тенденции и перспективы. -(Выпуск 29)/Е Гайдар, С. Синельников-Мурылев, Н. Главацкая. -М.: ИЭПП, 2007. -657 с.

- Гордеев, А.В. Актуальные проблемы развития сельского хозяйства Российской Федерации/А.В. Гордеев//Вестник кадровой политики, аграрного образования и инновации. -2006. -№2. -С. 2-12.

- Нигматулин, Р.И. Как обустроить экономику и власть России: анализ инженера и математика. -М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. -460с.