Проблемы реконструкции среды обитания древнего человека на территории Усть-Канской и Ябоганской котловин в позднем неоплейстоцене

Автор: Постнов А.В., Зольников И.Д., Гуськов С.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XII-1, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521186

IDR: 14521186

Текст статьи Проблемы реконструкции среды обитания древнего человека на территории Усть-Канской и Ябоганской котловин в позднем неоплейстоцене

В полевом сезоне 2006 г. Усть-Канский отряд экспедиции Института археологии и этнографии СО РАН, возглавляемой академиком А.П. Деревянко, продолжил стационарные комплексные исследования в Усть-Канс-ком районе Республики Алтай. Отряд продолжил изучение многослойной стоянки первобытного человека в Усть-Канской пещере, и провел разведки новых местонахождений эпохи камня. В результате многолетних работ на этой территории стало известно около десятка памятников эпохи камня, расположенных на различных гипсометрических уровнях. Однако до сих пор события позднего неоплейстоцена на этой территории были недостаточно изучены. Геологическая съёмка [Уваров, Кузнецов, Гладких и др., 2001; Лашков, Канона, Адаменко, 1961], не отмечена в публикациях по геоморфологии и геологии Горного Алтая. По этим данным в пределах котловин реконструкция обстановок палеосреды охарактеризована как озёрно-болотная седиментация в голоцене и склоновое перераспределение обломочного материала с подчинённой ролью слабых речных потоков в ходе позднего неоплейстоцена-голоцена. В гольцовой зоне горного обрамления закартированы следы аккемского (поздневюрмского) оледенения (gIII4). Поэтому одной из основных задач исследований 2006 г. стало изучение осадков в разрезах Усть-Канской и Ябоганской котловин в ходе которого были описаны несколько десятков разрезов четвертичных отложений. Опорные разрезы вынесены на рисунок 1.

Усть-Канская и Ябоганская котловины представляют собой расширенные участки долин рек Кан и Ябоган, превышающие в поперечнике 10-15 км (рис.1). Обе котловины заболочены и на своих бортах имеют «сглаженный» полого наклонный рельеф среднегорного обрамления, на скальном обрамлении не обнаружено абразионных уступов. Это поставило вопрос о размерах и возрасте палеоозера, ответ на который могло дать только исследование разрезов.

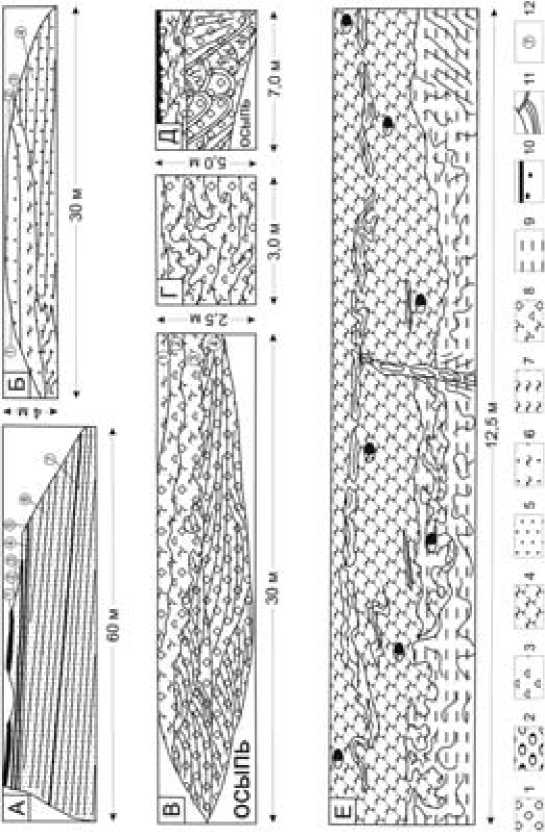

Наиболее ярким свидетельством озёрной седиментации является песчаный карьер в 3 км у юго-западу от пос. Яконур (рис. 1, №1). Общее строение разреза показано на рисунке 2 А. Сверху вниз от бровки вскрываются:

Рис. 1 Район исследований. Условные обозначения: № - номера разрезов;

слой 1- современная почва мощностью до 0,5 м; слой 2 - перевеянный песок мощностью до 1 м; слой 3 - палеопедокомплекс мощностью до 0,7 м, представленный двумя палеопочвами, которые разделены песком; слой 4 -перевеянный песок мощностью до 0,5 м; слой 5 - горизонт карбонатизиро-ванного песка мощностью 0,2 м, сформировавшегося на этапе высыхания озёрных осадков; слой 6 - озёрный тонко-параллельно субгоризонтально слоистый песок мощностью 4, 1 м; слой 7 - озёрный песок видимой мощностью до 7,1 м с менее выраженной, чем в перекрывающем слое слоистостью и с белёсоватой полосой в кровле. Одиннадцатиметровая мощность и текстурная однородность озёрной толщи указывает на устойчивость условий и значительную глубину при её формировании. Наличие над озёрными песками трёхметровой эоловой пачки с двумя палеопочвами даёт основания предположить докаргинский (ранневюрмский) возраст палеоозера.

Полевыми маршрутами установлено повсеместное наличие на днище котловин песчаных и алевропесчаных отложений в высыпках, силосных ямах и придорожных выбоинах, что свидетельствует о более широком распространении озера в прошлом, нежели это считалось ранее. Озёрная толща перекрыта эоловыми отложениями практически повсеместно. Наряду с перевеянными песками достаточно часто встречаются навеянные алевро- пески или супеси (лёссы), что наблюдалось в Шивертском карьере (рис.1, №2). На рисунке 2 Б показано строение этого разреза, где из под современной почвы (слой 1) вниз обнажается суперфляционная пачка, представленная двумя лёссами (слои 2 и 3) общей мощностью до 2,5 м, которая со структурным несогласием ложится на субпараллельно слоистые озёрные алевро-пески (слой 4).

В ходе полевых работ в четвертичных разрезах были выявлены свидетельства двух процессов морфолитогенеза, которые ранее не описывались исследователями Усть-Канской и Ябоганской котловин. Они вскрыты, например, двумя карьерами Усть-Канской свалки (рис.1, №3), которая расположена на правом берегу р. Кан, на северо-восточной окраине посёлка Усть-Кан. Первый карьер показан на рис. 2 В. Здесь сверху вниз из-под современной почвы в стратиграфической последовательности вскрываются: слой 1 – лёсс мощностью до 0,4 м; слой 2 – щебне-песчано-алеврито-вый миктит мощностью до 1 м; слой 3 - щебне-песчано-алевритовый мик-тит мощностью до 1,5 м; слой 4 - щебенники косослоистые мощностью до 4,5 м с редкими тонкими (20-30 см) песчаными прослоями.

Толща 4 представляет линзы и косые серии, типичные для быстротекущих мощных водных потоков. Специфичность этих отложений заключается в том, что флювиальные отложения представлены не окатанным валунно-галечным материалом, а остроугольным щебнем и даже отломами. Тем не менее, щебенники толщи 4 уложены в косо и волнисто-слоистые, срезающие друг-друга пачки; хорошо промыты, содержат в заполнителе дресву и песок, включают на границе слоистых пачек маломощные линзы и прослои средне-крупно зернистого хорошо промытого песка. Вместе с тем, материал слоя 4 – местный, заимствован с обрамляющих скальных склонов. Дальнеприносный и экзотический компоненты фактически отсутствуют. Нами генезис толщи 4 трактуется как паводковый поток эпохи спуска озера, когда по берегам котловин в движение водных масс вовлекался местный обломочный материал. Показательно, что разрез свалки находится близко к «горловине» обоих котловин, где флювиальные процессы на стадии спуска озера должны были быть особенно интенсивными.

Не менее интересным является и генезис слоёв 2 и 3, а также их аналогов, которые достаточно широко распространены в котловинах. На рис. 2 Г показан фрагмент стенки соседнего карьера, находящегося в 80 м от первого. Здесь обнажёны отложения, представляющие собой смесь щебня и дресвы с алевропесчаным заполнителем, в которой отмечены дислоцированные алевропесчаные линзы и прослои. Среди текстур преобладают многопорядковые лежачие складки волочения и течения. Нами генезис этих щебне-дресвяно-алевро-песчаных миктитов трактуется как подводно-оплывневой, завершающий стадию спуска озера. При снижении уровня воды в озере и прекращении интенсивного стока озёрной воды с берегов оплывает переувлажнённый грязекаменный материал, поступая в остаточные лужи – озёра, расположенные в мелких западинах рельефа. Особенно впечатляющими являются текстуры конвективных потоковых текстур грязекаменного селя (рис. 2 Д), которые вскрыты в карьере (4 на рис. 1), расположенном в 4 км восточнее пос. Ябоган. Описанные два литогенетических типа: катафлювиальный и селево-оплывневой приурочены к верхней части озёрных отложений и сформировались на завершающем этапе жизни палеоозера, затоплявшего котловины в раннем Вюрме.

Таким образом, вопросы о масштабности, глубине, примерном возрасте и скорости спуска палеоозера благодаря новым геологическим данным становятся более ясными, чем раньше, но остаётся открытым вопрос о причине возникновения палеоозера. Представление о причинах подпружи-вания котловин даёт обнажение на правом берегу р. Чарыш в центральной части пос. Усть-Кан (рис. 1, №5), высотой до 3 м и протяжённостью более 100 м. Здесь на коренных породах - сланцах залегает бурый до коричневорыжего диамиктон, мелкозём которого представлен средним суглинком (пескоалевропелитом), а грубозём - валунами, щебнями и дресвой. В слое диамиктона, достигающего по видимой мощности 2,5 м отмечаются пли-кативные дислокации. На рис. 2. Е показан фрагмент обнажения, который даёт представление об особенностях внутреннего строения Усть-Канского диамиктона и его взаимоотношениях с подстилающей толщей. Прежде всего, отметим, что диамиктон залегает на структурном элювии по палеозойским сланцам. При этом контакт является неровным. В кровле сланцев видны диапиры, глубоко проникающие в тело диамиктона. В самой левой части рис. 2 Е видно, что диапиры частично срезаны сверху (по-видимому пологим надвигом), а их срезанные части перемещены по горизонтали на разные расстояния. Более того, в толще диамиктона на расстоянии от 0,8 до 1,2 м от его подошвы содержится отторженец сланцев толщиной от 10 до 30 см и протяжённостью около 16 м (верхняя часть рис. 2 Е). Вокруг основного тела отторженца сгруппированы более мелкие тела уплощённой формы с «размазанными» очертаниями.

Все эти дислокации могут найти объяснения только с позиций гляци-ального плакинга и сквизинга. Другой механизм (селевый, оползневой, солифлюкционный и т.п.) для объяснения диапиров, отторженцев и шарь-яжей по палеозойским сланцам вряд ли адекватен. В пользу гляциальной трактовки свидетельствуют также и ледогранники валунно-глыбовой размерности, содержащиеся в диамиктоне. Значительная их часть представлена крупнолейстовыми порфиритами, которые согласно [Лашков, Канона, Адаменко, 1961] имеют на данной территории коренное залегание только в долине реки Кутергень. Утюгообразные валуны и глыбы крупнолейстовых порфиритов распространены на территории всего посёлка и на первые километры за его пределами, оконтуривая границу палеоледника. С исчезновением морены ниже по течению реки Чарыш в рельефе появляются четыре надпойменные аллювиальные террасы, которые не фиксируются в долинах рек Кан и Чарыш и др. выше по течению от Усть-Канского моренного комплекса [Уваров, Кузнецов, Гладких и др., 2001]. В 7 км ниже

Рис. 2 Геологические свидетельства процессов морфолитогенеза эпохи существования палеоозера и этапа его спуска. Условные обозначения: 1 - щебень; 2 - валуны; 3 - дресва; 4 - пескоалевропелит (средний суглинок); 5 - песок; 6 - алевропесок; 7 - алеврит; 8 - щебне-дресвяно-алевропесчаный миктит; 9 - коренные сланцы; 10 - палеопочвы и кротовины; 11 - текстурные особенности отложений;

12 - номера слоёв в разрезе.

по течению от пос. Усть-Кан, обнажаются косослоистые валунно-галечни-ки мощностью до 3-4 м. Эту толщу следует трактовать как паводковые отложения, связанные со спуском подпрудного озера.

Таким образом, есть основания для реконструкции обстановки жизне-обитания древнего человека в позднем неоплейстоцене на территории котловин. Настоящими исследованиями выявлены:

-

- существование палеоозера в раннем Вюрме за счёт ледниковой плотины в районе пос. Усть-Кан;

-

- ледниковый генезис Усть-Канского диамиктона, подтверждаемый гля-циодислокациями по палеозойским сланцам;

-

- геологические свидетельства селей и гигантских паводков при спуске озера;

-

- широкое распространение в среднем-позднем Вюрме эоловых процессов и процессов педогенеза.

Следовательно, теперь можно объяснить, почему интенсивность заселения Усть-Канской пещеры (54 м над современным урезом воды) приходится на ранневюрмское (ермаковское) время, и почему на более низких отметках нами найдены только позднепалеолитические и более молодые комплексы. Очевидно, что 100-50 тысяч лет назад в эпоху ранневюрмского (ермаковско-го) оледенения территория Усть-Канской котловины и нижняя часть её склонов заполнялось подпрудно-ледниковым озером. Человек жил в пещерах на горных склонах над подпрудными озёрами и ледниками. После дегляциации и спуска подпрудного озера освободились склоны и значительная часть днища котловин. В каргинское время здесь были более лучшие условия существования для древнего человека. Об этом, в частности, свидетельствуют две палеопочвы. Оптимальные условия для расселения по днищу котловины существовавшие в каргинское время сменились несколько более суровыми условиями в сартанское время (23-10 тысяч лет назад). Здесь оживились эоловые и мерзлотные процессы. Однако, оледенением была захвачена только зона гольцов и подпрудного озера в сартанское время не было. Озёра существовали в виде остаточных водоёмов, и не исчезают, до сей поры. Необходимость для древнего человека подниматься в высокие пещеры и селится там, в эти периоды отпала. И мы наблюдаем резкую «потерю интереса» в верхних слоях Усть-Канской пещеры по малочисленности находок.