Проблемы социально-экономического и общественно-политического развития в оценках населения муниципальных образований Пермской области в 1998-2003 гг.

Автор: Красильщиков Г.Г.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Местное самоуправление и развитие территорий

Статья в выпуске: 4, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению особенностей восприятия населением муниципальных образований Пермской области проблем социально-экономического и общественно-политического развития в условиях второго этапа становления системы местного самоуправления в Российской Федерации (1998-2003 гг.). Использованы материалы ежегодных мониторинговых социологических опросов администрации Пермской области. В результате исследования выявлены ключевые проблемы, волнующие жителей области, отмечены территориальные особенности восприятия этих проблем, представлены динамика и основные тенденции изменения отношения населения к трудностям социально-экономического развития.

Местное самоуправление, муниципальные образования, социально-экономическое и общественно-политическое развитие территорий, история пермской области, общественное мнение

Короткий адрес: https://sciup.org/147204187

IDR: 147204187 | УДК: 316.334.52:352/353

Текст научной статьи Проблемы социально-экономического и общественно-политического развития в оценках населения муниципальных образований Пермской области в 1998-2003 гг.

Согласно Конституции Российской Федерации местное самоуправление является одной из основ конституционного строя страны, а органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Эти, безусловно, важные принципы, провозглашенные Основным законом, стали лишь первыми шагами на пути становления системы местного самоуправления в нашей стране. Реформирование и поиск наиболее адекватных российским условиям моделей местного самоуправления продолжается до сих пор, о чем говорят постоянные и достаточно кардинальные изменения законодательства, вносимые в федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», принятый в 2003 г. [9; 10].

Для понимания современной ситуации представляется необходимым тщательное изучение особенностей развития системы местного самоуправления в постсоветской России, в том числе в отдельно взятых субъектах Федерации. Местное самоуправление, с одной стороны, тесно связано с социально

экономическим и общественно-политическим становлением и развитием региона и государства в целом, а с другой – наиболее близко к населению, призвано решать проблему привлечения общественности к управлению государством, необходимо для формирования гражданского общества [8]. Важным аспектом изучения местного самоуправления являются не только социальноэкономические и общественно-политические процессы, протекающие в конкретных территориях, но и отношение к ним населения, на этих территориях проживающего и являющегося их непосредственным участником.

Изучение отношения населения конкретных муниципальных образований к социально-экономическим и политическим процессам, происходящим на федеральном, региональном или местном уровне включает в себя достаточно широкий круг вопросов. В данной статье рассматриваются наиболее актуальные проблемы социально-экономического развития в оценках населения.

Цель работы – изучить особенности восприятия населением муниципальных образований Пермской области проблем социально-экономического развития в период с 1998 по 2003 год.

Верхние хронологические рамки обусловлены принятием федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а нижние – началом второго этапа становления системы местного самоуправления. Подобных подходов к периодизации сегодня придерживаются многие ученые, занимающиеся изучением местного самоуправления в постсоветский период [5; 11]. Данный этап оказал значительное влияние на принципы развития местного самоуправления в России вплоть до сегодняшнего дня. Именно тогда закладывалась основа для современной модели местного самоуправления. Так, в работах В.Я. Гельмана, С.И. Рыженкова, Е.В. Белокуровой и Н.В. Борисовой отмечается, что на рубеже 1997–1998 гг. наметился поворот в сторону рецентрализации государственного строительства и «муниципальная революция» сменилась «муниципальной контрреволюцией» [2; 3].

Основу источниковой базы исследования составляют данные мониторинговых социологических отчетов, которые сектор социологического мониторинга Администрации Пермской области проводил от одного до трех раз в год [4].

Следует также отметить, что социологический мониторинг проводился не только в областном центре, но и на территории муниципальных образований области. Таким образом, данные мониторингов позволяют определить как среднеобластные значения, так и значения по конкретным территориям, что дает возможность, с одной стороны, проследить закономерности «федерация-регион-муниципалитет», с другой – выделить специфику конкретных территорий.

Источниковая база позволяет применять количественные методы, благодаря чему возможно более глубокое понимание явлений и процессов, их внутренней сущности [1; 6].

В результате изучения мониторинговых отчетов были выделены проблемы социально-экономического и общественно-политического развития, которые волновали жителей области в изучаемый период. К социально-экономическим относятся трудности социально-бытового характера, проблемы в сфере образования, здравоохранения, экономического развития, а именно:

-

• задержка выплат заработной платы;

-

• кризис в экономике, упадок промышленности и сельского хозяйства;

-

• нехватка продуктов первой необходимости;

-

• платность и недоступность образования;

-

• распространение наркомании;

-

• расслоение общества на богатых и бедных;

-

• рост уровня преступности;

-

• рост цен;

-

• угроза безработицы;

-

• ухудшение здоровья;

-

• ухудшение состояния окружающей среды.

Проблемы общественно-политического развития включают в себя межнациональные отношения, вопросы функционирования государственных институтов и внутриполитической стабильности, а также ценностные ориентации населения. К ним относятся:

-

• военные действия в Чечне;

-

• коррупция и взяточничество;

-

• кризис морали, культуры, нравственности;

-

• обострение межнациональных отношений;

-

• распад СССР и его экономических связей;

-

• слабость государственной власти.

Как наиболее актуальные в период с 1998 по 2003 год жители области выделяли следующие проблемы: рост преступности, рост цен, угрозу безработицы, кризис в экономике, расслоение общества на богатых и бедных, слабость государственной власти и задержку выплат заработной платы. В таблице представлен рейтинг наиболее острых, по мнению жителей области, проблем и его распределение по годам, также для сравнения указаны результаты изучения общественного мнения в 1997 г.

Таблица

Наиболее острые проблемы в оценках населения

Пермской области (1997–2003 гг.)

|

Проблема |

2003 |

2002 |

2001 |

2000 |

1999 |

1998 |

1997 |

|

Рост уровня преступности |

1 |

1 |

1 |

2 |

5 |

3 |

1 |

|

Рост цен |

3 |

2 |

2 |

1 |

3 |

5 |

5 |

|

Угроза безработицы |

2 |

3 |

4 |

4 |

6 |

4 |

2 |

|

Кризис в экономике, упадок промышленности и сельского хозяйства |

4 |

5 |

5 |

6 |

1 |

2 |

6 |

|

Расслоение общества на богатых и бедных |

5 |

4 |

6 |

5 |

7 |

7 |

4 |

|

Слабость государственной власти |

8 |

8 |

8 |

8 |

4 |

6 |

7 |

|

Задержка выплат заработной платы |

13 |

13 |

12 |

12 |

2 |

1 |

3 |

Самой актуальной проблемой, по мнению жителей, в указанный период был рост уровня преступности. Высокие цены и риск потерять работу также беспокоили значительную часть населения области, а экономический кризис вызывал озабоченность, в первую очередь, в 1998 и 1999 гг. Слабость государственной власти и задержка выплат заработной платы тревожили население региона в конце 1990-х гг., а в начале 2000-х стали отходить на второй план. Таким образом, среди проблем, волнующих большую часть населения территорий области, превалируют проблемы социально-экономического характера, а общественнополитические представлены только проблемой слабости государственной власти.

Для понимания сущностно-количественного выражения тенденций и динамики восприятия жителями области проблем социально-экономического и общественно-политического развития необходимо детально рассмотреть наиболее актуальные из них. Для этого обратимся к среднеобластным показателям восприятия населением проблем и выделим некоторые территориальные особенности.

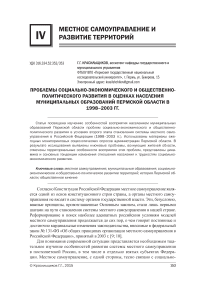

Рост уровня преступности, безусловно, является наиболее острой проблемой, по мнению жителей Пермской области. Ее актуальность вызвана не только обострением криминальной обстановки в стране в целом, но и наличием на территории области еще с советских времен развитой сети учреждений системы отправления наказаний. В изучаемый период в Пермской области находилось 56 исправительных учреждений, в которых содержалось от 40 до 42 тысяч заключенных [4].

В рейтинге наиболее острых проблем рост уровня преступности занимал первое место в 2001–2003 гг. Также эта проблема лидировала и в 1997 г., причем свыше половины населения области отмечали ее в числе наиболее актуальных, а в территориях Кизеловского угольного бассейна (Гремячинск, Кизел) этот показатель достигал 61,7%.

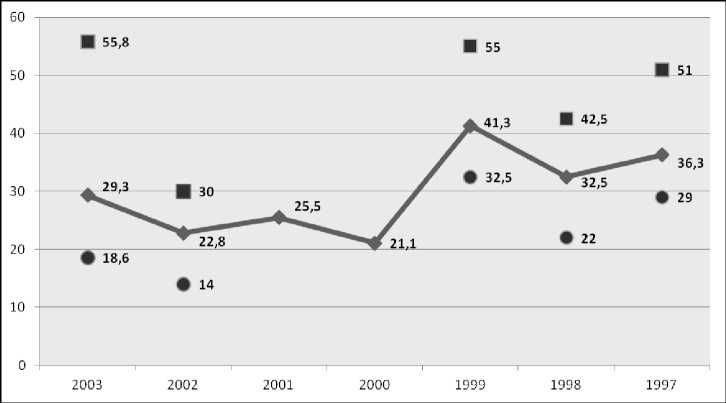

По сравнению с предыдущим этапом, в 1998–2003 гг. обеспокоенность ростом уровня преступности несколько снизилась, но все равно осталась на достаточно высоком уровне (рис. 1).

Среди территорий области лидер по озабоченности населения ростом преступности – город Пермь. Среди всех муниципальных образований Прикамья областной центр достигал максимальной доли жителей, опасающихся роста уровня преступности, в 1998, 2000, 2001, 2003 гг. Кроме Перми, высокий уровень озабоченности данной проблемой зафиксирован в 1998, 2001, 2003 гг. в Березниках и Соликамском районе, в 1999 и 2000 гг. – в Краснокамске, Лысьве, Добрянском, Соликамском, Чайковском и Чусовском районах (от 36% до 38%), в 2002 г. – в Александровске, Горнозаводском, Нытвенском, Осинском, Очерском районах.

Наименьшую обеспокоенность ростом уровня преступности в изучаемый период проявляли жители северных (Красновишерский и Чердынский районы) и сельскохозяйственных территорий области (Ильинский, Оханский, Кишерсткий и др.). Если в период с 1998 по 2002 год минимальное значение данного показателя составляло от 14 до 32%, то в 2003 г. показатель значительно снизился – в Суксунском районе рост уровня преступности как одну из наиболее острых проблем отметили только 5,3%.

Рис. 1. Рост уровня преступности в оценках населения Пермской области

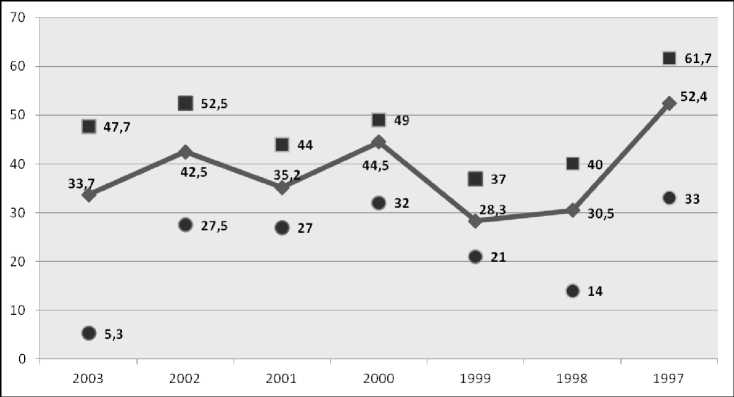

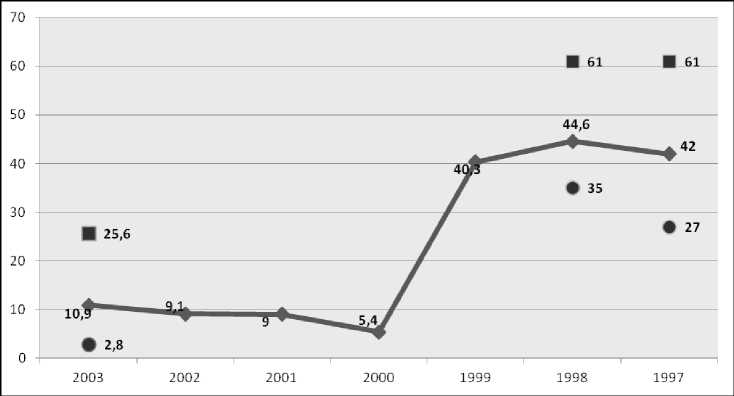

Проблема роста цен в оценках населения Пермской области занимает по своей значимости второе место. Ростом цен в Прикамье в 1997 г. были озабочены 39,5% населения. Более всего эта проблема беспокоила жителей Красновишерского и Чердынского районов (56,4%). Чуть ниже среднеобластных показателей (28–32%) находились Пермь, Александровск, Краснокамск, Лысьва, Добрянский район.

В 1998 году из-за разразившегося экономического кризиса проблема отходит на второй план – в качестве наиболее угрожающей ее отмечают всего лишь порядка четверти населения области. Столь невысокий показатель отчасти объясняется тем, что российское правительство в первое время после дефолта стало сдерживать рост цен на продукцию естественных монополий (электроэнергетики, ж/д транспорта и т.д.). В результате темпы повышения этих цен почти в два раза отставали от темпов инфляции по экономике в целом [7]. Но уже в 1999 и 2000 гг. обеспокоенность населения ростом цен превышает уровень 1997 г. и составляет 40,2 и 45,7% соответственно. В 1999 году в Красновишерском, Чайковском и Чердынском районах данную проблему отмечают 47%, а в 2000 г. в сельскохозяйственных районах (Ильинский, Октябрьский, Суксунский, Усольский) и отдельных территориях Коми-Пермяцкого автономного округа (Гайнский и Кудымкарский районы) – уже 55%.

После 2000 года в целом по области наблюдается снижение уровня озабоченности ростом цен, однако для некоторых территорий эта проблема остается актуальной. Так, данная проблема остается характерной для территорий Коми-Пермяцкого автономного округа. В 2001 году в Косинском, Кочевском, Юрлинском и Юсьвинском районах данный показатель достигает 54%, а в 2003 г. в Гайнском – 66,6%. Также достаточно высока обеспокоенность этой проблемой в сельских районах области, а также в Верещагинском, Красновишерском, Кунгурском, Чердынском и Чернушинском районах. Наименьшую обеспокоенность данной проблемой демонстрировали наиболее крупные города области, в первую очередь Пермь и Березники (рис. 2).

Рис. 2. Рост цен в оценках населения Пермской области

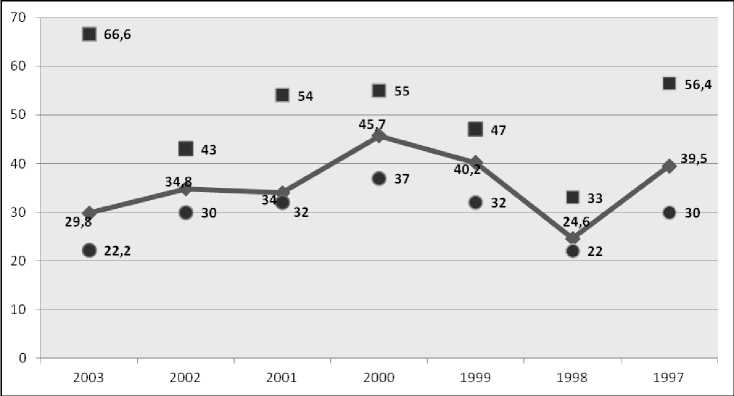

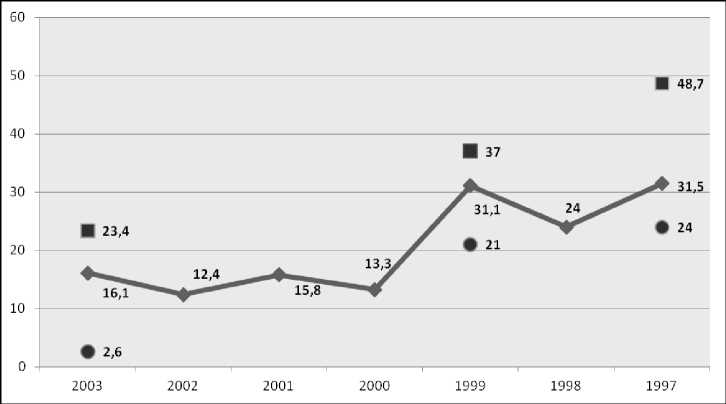

Среднеобластной уровень обеспокоенности населения угрозой безработицы, а также максимальные и минимальные значения в муниципальных образованиях Прикамья представлены на рисунке 3.

В 1997 году угроза безработицы волновала более 45% населения области. Более всего опасались потерять работу жители Александровска, Краснокамска, Лысьвы, Добрянского и Чайковского муниципальных районов. В данных муниципалитетах доля населения, встревоженного этой проблемой, достигала 52% общего числа жителей. Наименьшие значения по области отмечены в Красновишерском и Чердынском районах, однако и там каждый третий житель называл риск потери работы в числе главных проблем.

В период с 1998 по 2002 год доля жителей области, обеспокоенных данной проблемой, не превышала 30%. Однако в отдельных территориях этот показатель был значительно выше. Так, с 1998 по 2002 год безусловным «лидером» по этому показателю были Кизел и Гремячинск. Данная ситуация связана, прежде всего, с начавшейся в 1997 г. ликвидацией шахт Кизеловского угольного бассейна. Последняя шахта была закрыта в 2002 г., что и обеспечивает дальнейший рост показателя числа жителей, для которых эта проблема становится наиболее актуальной (52,5% – в 2002 г., 51,3% – в 2003 г.). Более того, в 2003 г. угроза безработицы становится насущной и для жителей Александровска, Добрянского района, некоторых сельскохозяйственных районов (Бардымский, Большесосновский, Куединский, Октябрьский, Уинский, Чернушинский) и территорий Коми-Пермяцкого автономного округа (Гайнский, Косинский, Кочевский, Юрлинский районы).

Менее всего угроза потери работы беспокоила жителей Перми и Березников – за весь рассматриваемый период доля населения, озабоченного данной проблемой, не превышала 25% общего числа жителей.

Кризисные явления в экономике, упадок в промышленности и сельском хозяйстве также являются достаточно острой проблемой для жителей Перм-

Рис. 3. Угроза безработицы в оценках населения Пермской области ской области. Доля населения, отмечавшая эту проблему как одну из важных, представлена по годам (рис. 4).

В 1997 году чуть более трети населения области были озабочены данной проблемой (36,3%). Острее всего она ощущалась в Красновишерском и Чер-дынском районах (51%), а также в Александровске, Краснокамске, Лысьве и Добрянском районе (46%). Менее всего экономический кризис беспокоил жителей Перми и Чайковского.

Последствия экономического кризиса лета 1998 г. в первую очередь ощутили жители Березников – данную проблему выделили в 1998 г. 42,5%, а в 1999 – уже 55% жителей города. В 1998 году менее всего ощущали кризис в экономике жители развитых сельскохозяйственных районов области (Ильинский, Кишертский, Оханский и др.), Александровска, Губахи, Горнозаводского и Добрянского районов – только пятая часть населения данных муниципалитетов выделила эту проблему как значимую. В 1999 году невысокая относительно других территорий доля населения, обеспокоенная экономическим кризисом, была зафиксирована в Краснокамске, Лысьве, Добрянском, Соликамском, Чайковском и Чусовском районах (32,5%).

В 2000 году число жителей области, называющих кризис в экономике одной из наиболее угрожающих проблем, снизилось на 20% по отношению к 1999 г. и составило 21,1%. В 2000-2001 гг. данный показатель по всем муниципальным образованиям был сопоставим со среднеобластным. Однако уже в 2002 г. происходят небольшие изменения. Так, в сельских районах области и на всей территории Коми-Пермяцкого округа, а также в Усольском и Оханском районах доля населения, озабоченного кризисными явлениями в экономике, составляла от 28 до 32%. Уже в 2003 г. данный показатель вырос в Бардымском, Уинском, Кудымкарском и Юрлинском районах до 55,8%. С другой стороны, появились территории, где степень обеспокоенности экономическим кризисом снизилась до 12–16% (Горнозаводский, Нытвенский, Осинский,

Рис. 4. Кризис в экономике, упадок в промышленности и сельском хозяйстве в оценках населения Пермской области

Очерский районы) в 2002 г. и до 12–20% – в 2003 г. (Гремячинск, Губаха, Горнозаводский, Добрянский, Красновишерский, Чусовской районы). Таким образом, в начале 2000-х гг. закладывается основа для дальнейшего расслоения муниципальных образований по уровню социально-экономического развития, поэтому проблемы стагнации и упадка в промышленности и сельском хозяйстве стоит рассматривать не в целом по стране и субъектам Федерации, а по конкретным муниципалитетам.

Задержка заработной платы (рис. 5) была одной из ключевых проблем в период с 1993 по 1997 год. На рубеже 1997–1998 гг. озабоченность данной проблемой достигала в некоторых территориях 61% (в 1997 г. – Ильинский, Кишертский, Усольский, Гайнский и Кудымкарский районы, в 1998 г. – Красновишерский и Чердынский районы). Стоит отметить, что в северо-восточных территориях (Красновишерском и Чердынском районах) в 1997 г. этот показатель составил всего 27%. В областном центре в 1998 г. задержка заработной платы волновала 35% жителей, что относительно других муниципалитетов области являлось достаточно невысоким показателем.

После 1999 года ситуация с выплатой заработной платы кардинально изменилась и эта проблема беспокоила уже не более 10% населения области.

В 2003 году наибольшее число взволнованных задержками заработной платы наблюдалось в Чайковском и Оханском районах, а также в Кочевском и Юсьвинском районах Коми-Пермяцкого автономного округа (25,6%).

Менее всего эта проблема заботила жителей Губахи, Карагайского, Нытвенского, Соликамского и Кудымкарского районов (менее 3% населения).

Восприятие проблемы слабости государственной власти зависело от отношения населения к политике федерального центра и лично к Президенту Российской Федерации, что подтверждается корреляцией с уровнем доверия жителей Прикамья к Президенту (рис. 6).

Рис. 5. Задержка выплат заработной платы в оценках населения Пермской области

Так, в 1998 и 1999 гг. уровень доверия к Б.Н. Ельцину среди жителей области составлял 25,1% и 12,2% соответственно. С приходом к власти В.В. Путина уровень доверия к Президенту среди населения Прикамья вырос до 76,4% и ниже 70% в период с 2000 по 2003 год не опускался [4].

В 1997 году больше всего неудовлетворенных работой власти находилось в северных территориях области – Красновишерском и Чердынском районах (48,7%). Стоит отметить, что жители этих территорий также выделяют кризис в экономике как одну из наиболее острых проблем чаще, чем представители других городов и районов Прикамья.

Наименьшая озабоченность этой проблемой прослеживается в сельских районах области и Коми-Пермяцком автономном округе, где она достигает 20–28%.

Что касается особенностей восприятия этой проблемы в территориях Пермской области в условиях второго этапа становления системы местного самоуправления, т.е. с 1998 г., то ее значимость в городах и муниципальных районах с подавляющей долей городского населения несколько выше, чем в сельских районах.

Максимальную обеспокоенность слабостью государственных институтов (37%) в 1999 г. выражали жители Березников, Краснокамска, Лысьвы, Добрянского, Соликамского, Чайковского и Чусовского районов. Минимальные значения данного показателя, как и в 1997 г., зафиксированы в сельских территориях.

В 1998, 2000-2002 гг. показатель значимости данной проблемы в муниципальных образованиях практически не отличался от среднеобластных показателей.

В 2003 году самая высокая доля населения, обеспокоенная проблемой слабости государственной власти – 23,4%, отмечена в городах Пермь, Березники

Рис. 6. Слабость государственной власти в оценках населения Пермской области и Губаха, а также в Куединском, Нытвенском и Чусовском районах. Меньше всего недовольных этой проблемой зафиксировано в Александровске – 2,6%.

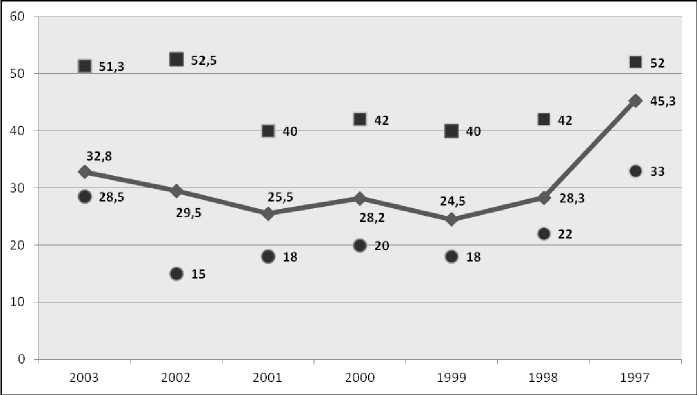

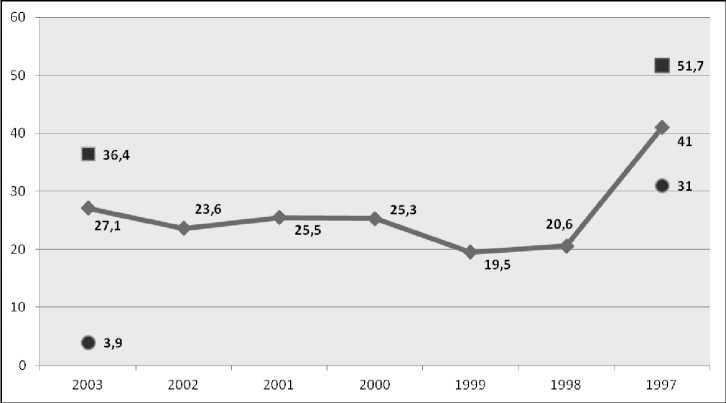

Расслоение общества на богатых и бедных (рис. 7) волновало население Пермской области в основном до 1997 г., что связано с потрясениями перехода от плановой экономики к рыночной.

Так, в 1997 г. данную проблему отметили 41% жителей области. В некоторых территориях этот показатель достигал 51,7% (Чайковский). Менее всего данная проблема заботила жителей Красновишерского и Чердынского районов, однако даже в них доля населения, обеспокоенная социальным расслоением, достигала 31%.

С 1998 года проблема расслоения общества на богатых и бедных перестает занимать лидирующие позиции в рейтинге наиболее угрожающих проблем для жителей Прикамья.

С 1998 по 2002 год доля населения, обеспокоенная данной проблемой, в среднем по области составляла порядка 20–25%.

Небольшое увеличение происходит в 2003 г., когда среднеобластной показатель достигает 27,1%, а в Перми, Березниках, Кизеле, Краснокамске, Нытвенском, Октябрьском, Очерском, Пермском и Юрлинском районах колеблется от 32,4% до 40,3%.

Меньше всего расслоение на богатых и бедных волнует жителей Гайн-ского района – ее отметили лишь 3,9%.

Также второй этап становления системы местного самоуправления характерен тем, что появляются новые проблемы социально-экономического развития, тревожащие население Пермской области. Так, в 2001 г. практически треть населения региона (33%) была озабочена проблемой распространения наркомании. До этого данная проблема в оценках населения не встречалась. В 2002 и 2003 годах население обеспокоено проблемой платности и недоступности образования – 10,2 и 13% соответственно.

Рис. 7. Расслоение общества на богатых и бедных в оценках населения Пермской области

Кроме того, после 1998 г. некоторые проблемы общественно-политического характера перестают встречаться в оценках населения. Так, еще в 1997 г. в качестве проблем, волнующих население, назывались коррупция и взяточничество (19,6%), нехватка продуктов первой необходимости (14,4%), конфликты в руководстве страны (8,1%), распад СССР и его экономических связей (5,8%), угроза военной диктатуры (1,6%), угроза фашизма (1,1%). После 1998 года данные проблемы в оценках населения региона не встречаются.

В заключение необходимо отметить, что восприятие населением муниципальных образований Пермской области проблем социально-экономического и общественно-политического развития на втором этапе становления системы местного самоуправления в Российской Федерации имеет ряд характерных черт.

Во-первых, население области, было обеспокоено социальноэкономическими, а не общественно-политическими проблемами.

Во-вторых, наиболее острыми проблемами для жителей области в период с 1998 по 2003 год являлись рост уровня преступности, рост цен, угроза безработицы.

Рост уровня преступности больше всего беспокоил население крупных городов региона и районов, где превалирует доля городского населения.

Ростом цен было озабочено население периферийных территорий области (муниципалитетов Коми-Пермяцкого автономного округа, Красновишерского и Чердынского района), а также депрессивных сельских территорий. Даже несмотря на снижение данного показателя в среднем по области к 2003 г., в некоторых районах наблюдается обратная тенденция (Гайнский район).

Угроза безработицы наиболее актуальна для территорий Кизеловского угольного бассейна – городов Кизела и Гремячинска. Опасения населения данных муниципалитетов были связаны с процессом ликвидации шахт Кизе-ловского угольного бассейна.

Многие проблемы, характерные для муниципальный образований Прикамья, были заложены еще на рубеже 1990–2000-х гг. Так, деградация Гремя-чинского и, особенно, Кизеловского районов, продолжающаяся до сих пор, уходит корнями в 1997 г. и связана с ликвидацией шахт Кизеловского угольного бассейна. Кроме того, именно с начала 2000-х гг. начинает увеличиваться разрыв между уровнем социально-экономического развития муниципальных образований Пермской области. С одной стороны, появляются «точки роста» (Пермь, Березники, Чайковский), с другой – усугубляется положение территорий Коми-Пермяцкого автономного округа, периферийных сельских и некоторых старопромышленных районов.

В целом, данные мониторинговых опросов, проведенных Администрацией Пермской области, позволяют использовать в исследовании количественные методы и, следовательно, отразить не только содержание, но и сущностноколичественное выражение особенностей восприятия населением проблем социально-экономического и общественно-политического развития.

Изучение данного периода необходимо для понимания как общественнополитических, так и социально-экономических процессов, происходящих в территориях Пермского края сегодня. Тенденции, характерные для развития муниципалитетов в 1990-е и начале 2000-х гг., определили многие черты и особенности становления и эволюции системы местного самоуправления вплоть до сегодняшнего дня, а также ее восприятие со стороны общества и государства.

Список литературы Проблемы социально-экономического и общественно-политического развития в оценках населения муниципальных образований Пермской области в 1998-2003 гг.

- Бородкин Л.И. Нелинейная динамика социально-политических процессов пошлого: методологические проблемы моделирования неустойчивого развития//История и математика: Анализ и моделирование соц.-ист. процессов/отв. ред. А.В. Коротаев, С.Ю. Малков, Л.Е. Гринин. М.: КомКнига, 2007.

- Гельман В.Я. Политические аспекты реформы местного самоуправления . URL: http://www.ru-90.ru/node/614 (дата обращения: 18.04.2015).

- Гельман В.Я., Рыженков С.И., Белокурова Е.В., Борисова Н.В. Реформа местной власти в городах России, 1991-2006 . URL: http://www.eu.spb.ru/images/pss_dep/gelman_ref_mest_vl.pdf (дата обращения: 08.07.2015).

- Данные мониторинговых социологических опросов Администрации Пермской области/Фонды Гос. архива Пермского края. № Р-1809.

- Зубкова О.Г. История становления и развития местного самоуправления в городах Удмуртской республики в 1994-2003 гг. . URL: http://elibrary.unatlib.org.ru/handle/123456789/12975 (дата обращения: 07.09.2015).

- Ковальченко И.Д. Количественные методы в исторических исследованиях. М.: Высшая школа, 1984.

- Кувалин Д.Б. Экономическая политика и поведение предприятий: механизмы взаимного влияния. М.: МАКС Пресс, 2009.

- Матвеев М.Н. Власть и общество в системе местного самоуправления России в 1993-2003 годах [Электронный ресурс. URL: http://www.m-matveev.ru/index.php/publikacii/publ-diss/461-trud (дата обращения: 01.11.2015).

- О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» : федер. закон от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163524 (дата обращения: 09.09.2015).

- Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федер. закон от 6 окт. 2003 г. № 131-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/(дата обращения: 08.09.2015).

- Раевская А.Р. Развитие местного самоуправления в Москве в 1991-2003 гг.//Материалы Междунар. молодеж. науч. форума «Ломоносов-2011»/отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, М.В. Чистякова . М.: МАКС Пресс, 2011. 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM): 12 см. (0,13 п.л.).