Проблемы социально-экономического развития районов центральной экологической зоны оз. Байкал в Иркутской области, демографический и природоохранный факторы

Автор: Мирязов Тимур Робертович

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Социальная демография (экономические исследования)

Статья в выпуске: 4 т.17, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются актуальные демографические, экономические, социальные и экологические проблемы трёх районов Иркутской области, входящих в Центральную экологическую зону Байкальской природной территории. Исследование было проведено с использованием статистических данных Федеральной службы государственной статистики, статей и монографий по рассматриваемой теме, данных социологических опросов, СМИ и информации, полученной в ходе научной экспедиции на Байкал, в которой принимал участие автор. Социально-экономическое развитие муниципальных образований в границах Центральной экологической зоны оз. Байкал остаётся затруднённым в связи с природоохранным законодательством, ограничивающим хозяйственное освоение территории. Невозможность полноценного использования земельных ресурсов провоцирует местное население к миграции. Туризм является одним из немногих видов экономической деятельности, разрешённым в прибрежной зоне оз. Байкал. Несмотря на рост числа туристов, ежегодно посещающих регион, слабый уровень диверсификации экономики муниципалитетов ставит под угрозу перспективы устойчивого социально-экономического развития. Регион рискует потерять большую часть дохода в случае политических, экономических или эпидемиологических потрясений. Развитие прочих видов экономической деятельности будет способствовать социально-экономической безопасности рассматриваемых районов. На это влияет и демографический потенциал территории - занятость местных жителей и обучение кадров позволят эффективно реализовывать альтернативные направления хозяйственного освоения. Важно развивать прочие виды экономической деятельности и в связи с негативным воздействием туристов на экосистему Байкала. Пересмотр подходов к экономической, социальной и природоохранной политике, проводимой в регионе, сегодня является актуальнейшей задачей

Байкальская природная территория, иркутская область, туризм, экономическая безопасность, природоохранные ограничения, хозяйственная деятельность, устойчивое развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/143178405

IDR: 143178405 | DOI: 10.19181/lsprr.2021.17.4.2

Текст научной статьи Проблемы социально-экономического развития районов центральной экологической зоны оз. Байкал в Иркутской области, демографический и природоохранный факторы

Трансформация системы расселения вместе с изменением приоритетов в экономическом развитии, сегодня является одной из важнейших проблем, стоящих перед регионами Сибири и Дальнего Востока и, в частности, перед Иркутской областью. Если север региона остается одним из крупных промышленных районов страны, южная часть в последние 20 лет стала важнейшим туристическим центром.

Ещё несколько десятилетий назад ключевыми составляющими экономики прибайкальских районов являлись целлюлозно-бумажная промышленность, лесное и рыбное хозяйство. Сейчас же, в связи с природоохранным статусом оз. Байкал, многие виды хозяйственного освоения оказались под запретом. В ходе смены специализации в сторону разрешённой туристско-рекреационной деятельности значительная часть местного населения осталась без работы. Вместе с тем рост числа туристов в ближайшей перспективе может способствовать социальному и экономическому развитию. Часть населения активно занята в туризме и связанных с ним отраслях. Тем не менее перед тремя районами Иркутской области, входящими в центральную экологическую зону (далее ЦЭЗ) оз. Байкал, стоит сложная задача по реализации концепции устойчивого развития, которая подразумевает социальное и экономическое развитие территории в условиях сохранения уникальной природной системы.

Ограничения на хозяйственное использование земли в акватории оз. Байкал и ресурсов самого озера является существенным препятствием для социально-экономического развития районов, входящих в ЦЭЗ Байкальской природной территории (далее БПТ) в Иркутской области. Всего, непосредственно к берегу Байкала выходит три района: Иркутский, Слюдянский и Ольхонский. Местные жители (в первую очередь трудоспособного возраста) покидают Иркутскую область последние несколько десятилетий. Вместе с оттоком наиболее экономически активного населения снижается потенциал для развития территории. Природоохранные мероприятия могут оказывать негативное воздействие на предпринимательскую активность и на уровень жизни местного населения. Сегодня акватория оз. Байкал является не только одной из крупнейших охраняемых природных территорий в стране, но и важнейшим туристическим центром всей Сибири и Дальнего Востока.

Объектом исследования являются районы центральной экологической зоны оз. Байкал в

Иркутской области, предметом – социально-экономическое развитие районов ЦЭЗ оз. Байкал.

Целью работы является оценка и анализ современных проблем экономического развития трёх прибайкальских районов Иркутской области с учётом изменения численности и состава населения в условиях природоохранных ограничений и активного развития туристической отрасли.

Гипотеза исследования: исследование отдельных компонентов социально-экономического развития рассматриваемой территории, без комплексного изучения, ведёт к перекосам в вопросах реализации стратегии развития. Так, упор на рост экономических показателей может привести к ухудшению экологической ситуации, а строгие экологические ограничения к снижению экономической активности и оттоку населения. Комплексное изучение проблем территории ЦЭЗ оз. Байкал позволит сформировать сбалансированную стратегию социального и экономического развития.

Проблемой социально-экономического развития районов в границах ЦЭЗ оз. Байкал в последние годы занимается ряд исследователей, в первую очередь проживающих в Байкальском регионе (Иркутская область, Бурятия, Забайкальский край).

Активно исследуется демографический и миграционный аспект в рамках экономической безопасности всей Иркутской области (М.В. Вихорева и Н.В. Яковлева [2], Е.С. Пеляничко и К.Л. Ястребов [11], Е.В. Гольцова [3], М.О. Кондакова [10]). Рассматриваются проблемы экологической нагрузки при хозяйственном освоении территории в контексте пространственного развития регионов России (И.А. Забелина и А.В. Делюга [8]). Осуществляется поиск возможностей для устойчивого развития Прибайкалья (Е.В. Потапова и Я.А. Суходолов [12], И.Ю. Ховавко [15], Ц.Б. Дашпилов [5], А.А. Чернев и П.Л. Попов [7], О.В. Евстропьева, А.В. Бардаш и Д.Г. Будаева [6]). Важную составляющую в оценке перспектив социально-экономического развития ЦЭЗ БПТ играет изучение актуальных экологических проблем оз. Байкал (В.И. Зоркальцев, А.Н. Кузнецова и Н.М. Сысоева [9], И.В. Гурлев [4]). Проблемы рекреационного воздействия на ООПТ также исследуются и в работах иностранных авторов (Д. Суманапалы и И. Д. Вольф [16], А. Захриссон, К. Санделл, П. Фридман и К. Экерберг [17]).

Научная новизна исследования заключается в рассмотрении вопросов экономического и социального развития в пределах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на уровне муниципальных образований, в то время как прочие работы в этой сфере проводятся, как правило, на макроуровне. Вместе с тем, изучение взаимодействия социального, экономического, демографического и экологического аспектов в конкретных районах позволяет иначе взглянуть на сложившуюся ситуацию в регионе.

В целях комплексного исследования проблем экономического и социального развития районов ЦЭЗ оз. Байкал в Иркутской области в статье рассматриваются три ключевых направления: проблемы, связанные с демографией и миграцией, проблемы хозяйственного освоения территории и реализации туристического потенциала, экологические проблемы. В ходе исследования были использованы статистические данные Федеральной службы государственной статистики, данные отчетов по реализации стратегии экономического развития рассматриваемых районов и данные экологического мониторинга оз. Байкал. Также использовались результаты исследования, проводимого автором в Слюдянском районе Иркутской области в августе 2019 г. [12]. В ходе экспедиции в г. Слюдянка и Слюдянском районе был проведён опрос местных жителей, касающийся проблем социально-экономического развития муниципальных образований. Анкетирование было построено на основе модели с использованием ключевых характеристик генеральной совокупности, базирующаяся на принципах квотно-пропорционального и территориального методов. Эмпирический объект исследования – экономически активное население района. Всего было проведено анкетирование 30 респондентов по 9 открытым вопросам. Выборка является репрезентативной и позволяет сделать выводы по занятому населению районов входящих в ЦЭЗ оз. Байкал. Результаты опроса подтверждают данные статистики. Помимо этого, были использованы данные исследования фонда «Озеро Байкал», касающиеся мнения местных жителей относительно экологических проблем озера1.

Современные демографические проблемы

Ключевой проблемой Иркутской области остается миграционный отток населения. По мнению М.В. Вихоревой и Н.В. Яковлева: «Аккумуляция ключевых экономических функций в нескольких крупных центрах страны (территориально ближайший к Иркутской области – Новосибирск) вызывает отток высококвалифицированных кадров из области, что в совокупности с низким уровнем жизни в будущем приведёт к усилению деградации населения» [2:35]. В связи с общей и в большей степени стихийной трансформацией системы расселения местные жители стремятся в более экономически и социально развитые районы страны с диверсифициро ванным рынком труда.

Иркутскую область принято условно делить на два крупных района: север и юг. Выделяемые регионы различаются с точки зрения наличия ресурсов, особенности развития и проводимой экономической политики [14]. Рассматриваемая территория относится именно к югу, для которого характерна более высокая плотность населения и лучше развита инфраструктура. Районы Прибайкалья обладают выгодным географическим положением как с точки зрения транспортной доступности (наличие Транссибирской железной дороги), так и с точки зрения климатических условий. Вокруг г. Иркутска формируется агломерация и численность ближайших районов растёт в том числе за счёт притока жителей менее благополучных северных территорий.

Три муниципальных района, относящиеся к центральной экологической зоне озера Байкал, имеют разный уровень социально-экономического развития. В связи с этим демографическая и миграционная картина в каждом муниципальном образовании также отлична.

Устойчивый приток мигрантов характерен только для Иркутского района, хотя в последние два года отмечается миграционный прирост и в двух других муниципальных образованиях (таблица 1).

Приток населения в отдельных районах связан с растущим числом трудящихся-мигрантов из-за границы, а также в связи с трансформацией системы расселения Иркутской области. Положительное сальдо миграции также вызвано активным развитием туристической отрасли в последнее десятилетие.

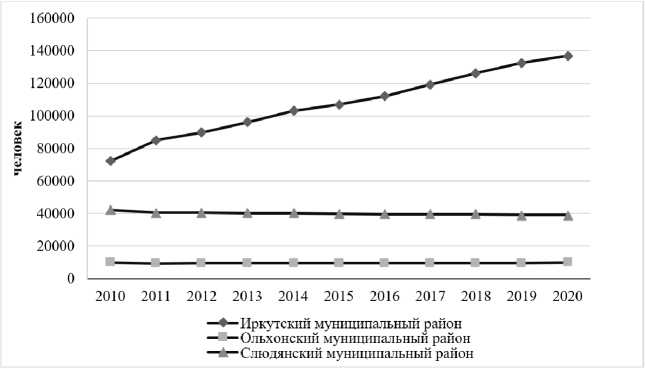

Рост численности населения в десятилетней динамике наблюдается только в Иркутском районе, причём данный показатель имеет почти двукратное увеличение (рисунок 1). Во многом это связано с относительно высокими социальноэкономическими показателями, привлекающими работающее население региона и соседних субъектов федерации. Вместе с тем Иркутский район является пригородной зоной двух крупнейших промышленных центров: Шелехова и Иркутска. Территория вдоль Транссибирской магистрали связана с развитием энергоёмкой промышленности. Крупные предприятия, такие как Иркутская гидроэлектростанция, Иркутский авиационный завод, Иркутский алюминиевый завод в Шелехове – это предприятия, которые смогли удержать рыночные позиции, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в 1990-е и 2000-е [1]. Кроме того, в связи с лучшей транспортной доступностью (близость международного аэропорта Иркутск) в районе активно развивается туризм, в котором занята часть местного населения.

Сокращение численности населения Слюдянского и Ольхонского районов в последние 9 лет кажется незначительным (около 7 % и 0,9 % соответственно), однако в ходе интервью автора с представителями администрации г. Слюдянки и Слюдянского района в августе 2019 г. была дана оценка фактически проживающих в районе жителей. По всей видимости официальные данные завышены, так как значительная часть молодого населения, покидающая Слюдянку, не регистрируется по месту фактического прибывания. Чаще всего это выпускники ВУЗов, остающиеся работать в более крупных городах.

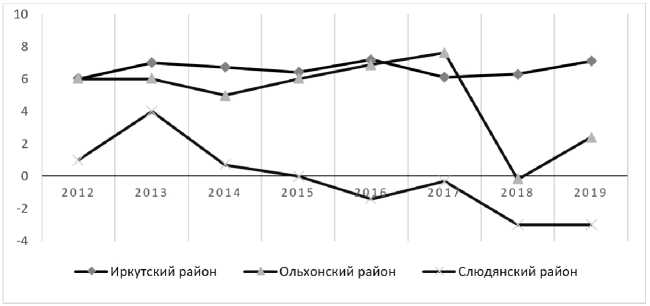

Рождаемость в двух из трёх рассматриваемых районов сокращается с 2016 г. вместе с замедлением темпов естественного прироста (рисунок 2). Вторая волна депопуляции в России практически не отобразилась на демографическом положении Иркутского района, в то время как в остальных муниципальных образованиях наблюдается серьёзный спад рождаемости вместе с продолжающимся старением населения.

Территориальная дифференциация по ряду демографических показателей вызвана различиями

Таблица 1

Миграционный прирост/убыль населения в Прибайкальских районах Иркутской области, 2012–2020 гг.

Migration Increase/Decrease of The Population In The Baikal Districts of The Irkutsk Region 2012–2020

Table 1

|

Муниципальный район |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

|

Иркутский |

5560 |

6377 |

3245 |

4400 |

6333 |

6479 |

5423 |

3236 |

2045 |

|

Ольхонский |

6 |

-72 |

-166 |

8 |

0 |

35 |

-15 |

141 |

105 |

|

Слюдянский |

-215 |

-368 |

-387 |

-158 |

-161 |

-27 |

-211 |

126 |

105 |

Источник: Федеральная служба государственной статистики. URL: (дата обращения: 01.10.2021).

в возрастной структуре населения. Сохраняющаяся высокая рождаемость в Иркутском районе (15,6 ‰) связана с притоком молодого населения из других районов Иркутской области.

Доля трудоспособного населения во всех трёх районах стремительно сокращается последние 10 лет в первую очередь за счёт старения населения (таблица 2).

Рисунок 1. Динамика численности населения Прибайкальских районов Иркутской области, 2011–2020 гг.

Figure 1. Population Dynamics In The Baikal Districts of The Irkutsk Region, 2011–2020

Источник: Федеральная служба государственной статистики. URL: (дата обращения: 01.10.2021).

Рисунок 2. Коэффициент естественного прироста в Прибайкальских районах Иркутской области, на 1000 человек, 2012–2019 гг.

Figure 2. Natural Growth Rate In The Baikal Districts of The Irkutsk Region, Per 1000 People, 2012–2019

Источник: Федеральная служба государственной статистики. URL: (дата обращения: 01.10.2021).

Таблица 2

Доля трудоспособного населения, 2011–2020 гг., %*

Table 2

Share of The Working-age Population, 2011–2020, %

|

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

|

|

Иркутский район |

63.17 |

62.78 |

62.70 |

62.42 |

60.85 |

60.20 |

59.75 |

58.99 |

58.19 |

57.67 |

|

Слюдянский район |

57.00 |

56.08 |

55.00 |

53.74 |

52.75 |

51.90 |

51.25 |

50.83 |

50.33 |

50.15 |

|

Ольхонский район |

60.47 |

59.66 |

58.81 |

57.62 |

56.45 |

55.20 |

53.92 |

52.95 |

52.12 |

51.73 |

Источник: Федеральная служба государственной статистики. URL: (дата обращения: 01.10.2021).

Активное экономическое развитие в подобных демографических условиях является сложнейшей задачей. Решить её можно за счёт привлечения мигрантов из северных районов Иркутской области и других регионов, однако в рамках реализации туристического потенциала территории это может повлечь за собой и негативные последствия для экосистемы оз. Байкал.

Проблемы хозяйственного освоения

В 1999 г. в Российской Федерации был принят федеральный закон «Об охране озера Байкал»2, в рамках которого была выделена Байкальская природная территория. В свою очередь БПТ была разделена на три экологические зоны: центральная, буферная и зона атмосферного влияния (рисунок 3).

1льская природная территория

О 25Ж ' !00 150 200 А -

3 а б а й к

ь с к и й

Й /

Центральная экологическая зона БПТ Экологическая зона атмосферного влияния БПТ Буферная экологическая зона БПТ

Рисунок 3. Байкальская природная территория

Picture 3. Baikal Natural Territory

Источник: Составлено автором

Экологические ограничения, предусмотренные в границах центральной экологической зоны, являются наиболее жёсткими. ЦЭЗ включает акваторию озера, особо охраняемые природные территории (ООПТ) и водоохранную зону побережья.

По мнению ряда исследователей: «На сегодняшний день жёсткие экологические ограничения, особенно в центральной экологической зоне БПТ, противоречат интересам местного населения, так как сдерживают развитие производства и инфраструктуры региона, отрицательно влияют на количественные и качественные параметры занятости трудовых ресурсов» [9:163-164].

И.Ю. Ховавко отмечает: «Природные ресурсы Байкала находятся в сфере конфликта интересов международного сообщества (охрана объекта Всемирного природного наследия), местных жителей, и туристического бизнеса, воздействие которого на природу стало за последние годы главным фактором экологической деградации прибрежной части Байкала» [15:360].

В ходе реализации природоохранных мероприятий не были учтены интересы и потребности местных жителей. В данный момент вступило в силу Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2399 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещённых в центральной экологической зоне Байкальской природной тер-ритории»3.

В рамках постановления также были введены дополнительные ограничения на хозяйственное использование в границах ЦЭЗ. Одними из самых важных ограничений, действующих на данный момент, являются:

-

1. Запрет на строительство объектов капитального строительства (или их частей), функционирование которых не связано с созданием и развитием особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения, туристско-рекреационных особых экономических зон, на территориях, расположенных за границами населенных пунктов и в границах водоохранных зон озера Байкал и водных объектов.

-

2. Запрет на заготовку древесины, за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд, заготовки древесины при осуществлении санитарно-оздоровительных мероприятий.

-

3. Запрет на сплав древесины по рекам, впадающим в озеро Байкал.

-

4. Запрет на добычу минеральных и термальных вод.

На данный момент в границах ЦЭЗ на территории Иркутской области официально проживает около 55 тыс. человек и сложности, связанные с хозяйственным освоением земель, непосредственно влияют на качество жизни большей части населения. После закрытия Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в 2013 г. без работы осталось около 1600 человек4. Вместе с запретом на промышленный вылов рыбы и вырубку леса население потеряло возможность для трудоустройства в некогда традиционных для данной местности видах хозяйственной деятельности. В последние 20 лет происходит активная трансформация структуры экономики трёх прибайкальских районов Иркутской области, связанная с развитием туристско-рекреационного направления.

Несмотря на то, что ежегодно количество туристов растёт (исключением стал 2020 г.), и вклад в экономику региона данной отрасли позволяет судить об относительных успехах, существует ряд проблем, не позволяющих с полной уверенностью говорить об исключительно благоприятной роли туризма в жизни местного населения.

Как отмечают специалисты: «Распространёнными видами туризма на озере Байкал являются познавательный, экологический, экстремальный, охотничий, лечебно-оздоровительный, организованный отдых на базах отдыха, а также дикий, самостоятельный, неорганизованный туризм, обычно палаточный, на личном транспорте. По неофициальным данным, показатели именно неорганизованного туризма растут интенсивнее всего» [12: 11]. Таким образом, значительная часть турпотока не учувствует или принимает слабое участие в экономической деятельности муниципалитетов.

Несмотря на относительно стабильную численность населения в рассматриваемых районах, существуют глубинные социально-экономические проблемы, противоречащие целям устойчивого развития. В связи со слабой диверсификацией экономики и ростом доли туристического сектора появляется риск стагнации в случае глобальных экономических, политических и экологических изменений. Наглядным примером таких изменений стала пандемия COVID-19. В 2020 г. поток туристов на Байкале упал на 48 %5. Помимо ограничений и запретов на передвижение в границах Российской Федерации, турбизнес потерял крупную долю иностранных туристов.

В июне 2020 г. самое высокое отклонение заработной платы от средней по Иркутской области наблюдалось в гостиничном бизнесе и на пред- приятиях общественного питания (-25 тыс. рублей). Наиболее высокооплачиваемой отраслью в Иркутской области оставалась добыча полезных ископаемых (рисунок 4), которая сосредоточена на севере и слабо представлена в южной части региона. Таким образом, жители прибайкальских районов, занятые в туристической отрасли, оказались в сложной финансовой ситуации. Несмотря на то, что со снятием ограничений поток туристов начал расти, нельзя не отметить недальновидность государства и региона в части решений по устойчивому социально-экономическому развитию данной территории.

В структуре ВРП Иркутской области в 2019 г. доля связанных с туризмом отраслей оставалась крайне мала. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания составила 0,6 %, а деятельность в области культуры и спорта, организации досуга и развлечений – 0,5 %6.

Нельзя не отметить и другие сложности в развитии туризма в Иркутской области. Одной из важнейших проблем является наращивание влияния китайского бизнеса в регионе. Несмотря на ограничение на въезд иностранных граждан, интерес китайцев к Байкалу не угас.

Как отмечает И.Ю. Ховавко: «Китайский туризм в Сибирь организован так, что туристы оплачивают туры и авиабилеты в юрисдикции Китая, живут в китайских гостиницах, сувениры покупают у китайских предпринимателей, с ними работают китайские гиды. Прибыль от туризма минует как ПНП, так и местных жителей, которым остаётся мусор и деградировавшая природа» [15: 372].

Таким образом, местные жители также принимают ограниченное участие в предпринимательской деятельности, связанной с туристами из КНР.

Специализация муниципальных районов на одной отрасли в условиях нестабильной экономической обстановки может стать причиной серьёзных проблем для всего региона. С началом пандемии COVID-19 поток приезжих из КНР прекратился, и в ближайшем будущем туристическая отрасль региона продолжит нести финансовые потери.

В рамках экспертного интервью с представителями администрации Слюдянского района было отмечено в целом позитивное отношение к привлечению китайских предпринимателей в экономику прибайкальских районов, так как с развитием новых предприятий появится возможность для трудоустройства населения.

Местные жители обеспокоены в первую очередь социальными проблемами, вопросом занятости и роста заработной платы. Так, согласно отчёту мэра Ир кутского района, в 2020 г. средне-

^^Н 14344

■ 5703

■ 3848

| 2991

| 2792

| 2252

-1085 |

-1233 |

-8087 ■

-10178 ^Н

-10950

-15069 ^^Н

-16365 |^^

-20476 ^^^Н

-23097 ^^^^Н

-24086 ^^^^М

-25136 ^^^^^^Н рублей

| 44721 добыча полезных ископаемых государственное управление и обеспечение... деятельность финансовая и страховая деятельность в области здравоохранения и... транспортировка и хранение деятельность в области информации и связи обеспечение электрической энергией, газом... деятельность профессиональная, научная и... образование обрабатывающие производства сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство деятельность в области культуры, спорта,... строительство деятельность административная и... водоснабжение;водоотведение, организация... предоставление прочих видов услуг деятельность по операциям с недвижимым... торговля оптовая и розничная; ремонт... деятельность гостиниц и предприятий...

Рисунок 4. Отклонение заработной платы по фактическим видам деятельности от средней по Иркутской области, июнь 2020 г.

Figure 4. Deviation of Wages By Actual Types Of Activity From The Average For The Irkutsk Region, June 2020

Источник: Федеральная служба государственной статистики. URL: zkRUECLo/ (дата обращения: 01.10.2021).

месячная зарплата по району составила 29,7 тыс. рублей7 (49,8 тыс. рублей – среднее значение по Иркутской области в том же году8). В 2018 г. этот показатель был равен 31,6 тыс. рублей в Ольхон-ском районе9, и 26,7 тыс. рублей в Слюдянском10.

Кроме того, в пояснительных аналитических записках по итогам социально-экономического развития Иркутской области в последние годы фиксируется сокращение реальных денежных доходов населения. За 9 месяцев 2020 года этот показатель составил 97,2 % к соответствующему периоду прошлого года11. Это связано в первую очередь с превышением темпов роста потреби- тельских цен над темпами роста номинальных денежных доходов населения.

В ходе опроса, проведённого автором в Слюдянском районе в 2019 г., респонденты чаще всего отмечали сложную ситуацию с безработицей и низким уровнем оплаты труда (40 %), а также плохое качество услуг ЖКХ (33 %). Также важной оказалась проблема землепользования (указало 20 % опрошенных). Всего около 20 % опрошенных указывали на развитие малого и среднего бизнеса, тогда как суммарно более 66 % отметили стагнацию и деградацию в этом направлении. Всего 6,7 % отмечали развитие местных предприятий. 100 % опрошенных выразили желание переехать. Основные причины переезда: отсутствие работы, учреждений образования, кружков для детей. Чаще всего местами желаемого переезда называли Иркутск, Красноярск и Новосибирск [13].

Опрос жителей Слюдянского района, позволил оценить острый для территории ЦЭЗ вопрос безработицы и низкого уровня оплаты труда. В большинстве своём именно невозможность трудоустройства влечёт за собой отток населения.

Динамика объёма инвестиций в основной капитал на душу населения в последние 10 лет была разной для каждого из рассматриваемых районов (таблица 3). Для Иркутского района этот

Таблица 3

Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчёте на 1 человека, рублей, 2011–2020 гг.

The Volume of Investments in Fixed Assets (Excluding Budget Funds) per 1 person, rubles, 2011–2020

Table 3

|

Муниципальный район |

2011 |

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

|

Иркутский |

6793 |

4417 |

4529 |

6453 |

4586 |

4755 |

5290 |

8814 |

7019 |

|

Ольхонский |

71 |

17 |

62 |

38 |

9694 |

294 |

129 |

429 |

1202 |

|

Слюдянский |

21784 |

40387 |

22780 |

4856 |

6447 |

2947 |

12759 |

9562 |

3918 |

Источник: Федеральная служба государственной статистики. Ируктская область. URL: munst/munst25/ (дата обращения: 01.10.2021).

показатель рос постоянно, показав спад только в 2020 г. Рост инвестиций в Ольхонском районе демонстрировался 2016 и 2020 годах. В Слюдянском районе отмечается сокращение объёма инвестиций на протяжении последних двух лет.

Активное развитие туристической отрасли и связанный с этим неконтролируемый приток туристов провоцирует экологические проблемы. Вопросы, связанные с экологической безопасностью оз. Байкал, решаются на федеральном уровне с помощью ограничений на хозяйственное использование земли в пределах ЦЭЗ БПТ. Ограничения в свою очередь ведут к безработице и ухудшению уровня жизни местного населения, которое покидает эти районы. Отток населения делает невозможным развитие альтернативных отраслей экономики, что влияет на экономическую безопасность территории.

Развитие туризма способно в будущем негативно повлиять на экосистему оз. Байкал, так как уже сейчас туристическая отрасль является одним из основных источников загрязнения. В связи с этим могут появиться новые ограничения на хозяйственную деятельность в пределах ЦЭЗ, в том числе туристско-рекреационную. А это в свою очередь может привести к сложностям в привлечении инвесторов.

Экологические проблемы

Долгое время основным источником загрязнения акватории оз. Байкал являлся вышеупомянутый Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Даже после его официального закрытия вопросы по ликвидации экологического ущерба остаются нерешёнными. Несколько миллионов тонн отходов предприятия остаются на территории ЦЭЗ и продолжают представлять угрозу экосистеме Байкала. Вместе с тем, без учёта БЦБК акватории озера уже нанесён заметный ущерб.

В значительной степени негативное воздействие на экосистему оказывают сбросы отходов ЖКХ и сточных вод. Специалисты указывают на то, что «состояние жилищно-коммунального хозяйства Байкальской природной территории, характеризуется крайней изношенностью большинства объектов коммунальной инфраструктуры, низкой эффективностью очистки сточных вод» [9: 161]. В последнее десятилетие проблеме очистных сооружений на Байкале уделяется пристальное внимание, однако видимых результатов достичь получается не всегда. Вместе с тем, результаты экологического мониторинга Байкала и оценки его состояния свидетельствуют о том, что антропогенное воздействие пока не привело к значимым изменениям гидрохимического режима всего озера.

Особое влияние на местную экосистему оказывает растущий туристический поток. В 2018 г. фондом «Озеро Байкал» и Аналитическим центром НАФИ был проведён опрос, в ходе которого жители Иркутской области и Бурятии указывали ухудшение экологической обстановки на Байкале за последние пять лет12. По мнению респондентов, развитие туризма ведёт скорее к отрицательным последствиям (55 % опрошенных), и местные жители обеспокоены строительством нелегальных гостиниц и непосредственным загрязнением озера туристами. При этом 72 % опрошенных указывали на то, что развитие туризма никак не повлияло на их материальное положение.

Негативное воздействие туризма на экологическую обстановку в ЦЭЗ сложно оценить, в отличие от объёмов выбросов сточных вод и от ходов системы ЖКХ. Более того, в 2008 и 2020 гг.

в Иркутской области было введено в эксплуатацию 12 и 7 соответственно станций по очистке сточных вод13. Е.В. Потапова и Я.А. Суходолов отмечают: «Удельные показатели обеспечения жизнедеятельности одного туриста в пределах БПТ могут иметь кардинальные различия в зависимости от места и условий размещения. Самым непредсказуемым является неорганизованный туризм на личном транспорте» [12: 13].

Число случаев правонарушений в области охраны оз. Байкал на территории Иркутской области в период с 2016 по 2018 г. выросло более чем в два раза (таблица 4). Это может быть связано как с ужесточением федерального законодательства, так и с наращиванием туристического потока в последние годы.

В 2018 году в границах БПТ было выброшено в атмосферу 359,5 тыс. тонн загрязняющих веществ. При этом объём сбросов сточных вод в этом же году уменьшился и составил 531,61 млн м³ (в 2017 г. – 582,4 млн м³). В Иркутской области в 2018 году в Байкал было сброшено 1,32 млн м³ сточных вод, содержащих загрязняющие вещества (на 0,2 м³ меньше, чем в 2017 г.).

В период с 2009 по 2018 гг. масса образующихся в течение года отходов в границах Байкальской природной территории увеличилась в три раза (таблица 5). Эти данные также косвенно

Таблица 4

Правонарушения в области охраны окружающей среды оз. Байкал в Иркутской области в 2016–2018 гг.

Table 4

Offenses in The Field of Environmental Protection of The Lake Baikal in The Irkutsk Oblast in 2016–2018

|

Год |

Незаконный вылов водных биологических ресурсов |

Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами потребления |

Нарушение правил охраны водных объектов |

|

2016 |

14 |

29 |

18 |

|

2017 |

14 |

25 |

9 |

|

2018 |

28 |

51 |

70 |

Источник: Государственный доклад о состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2018 г.URL: http://www. (дата обращения: 03.10.2021).

Таблица 5

Показатели антропогенного воздействия на природную среду в границах Байкальской природной территории в Иркутской области, 2009–2018 гг.

Table 5

Indicators of Anthropogenic Impact on The Natural Environment Within The Boundaries of the Baikal Natural Territory in The Irkutsk Oblast, 2009–2018

|

Год |

Выбросы (от стационарных источников), тыс. т |

Сбросы (в поверхностные водные объекты), млн. м³ |

Водопотребление (использование свежей воды), млн. м³ |

Образование отходов, тыс. т |

|

2009 |

560,3 |

916,0 |

883,1 |

63380,7 |

|

2010 |

583 |

980,0 |

966,1 |

72886,7 |

|

2011 |

543,1 |

983,4 |

1168,4 |

103011,0 |

|

2012 |

720,3 |

1100,6 |

1109,7 |

80801,0 |

|

2013 |

676,3 |

895,1 |

921,2 |

104513,3 |

|

2014 |

637,4 |

784,8 |

801,8 |

130032,2 |

|

2015 |

638,9 |

807,4 |

829,0 |

119888,7 |

|

2016 |

641,8 |

790,4 |

802,1 |

130572,8 |

|

2017 |

659,9 |

824,4 |

860,9 |

136011,6 |

|

2018 |

640,8 |

888,9 |

921,3 |

188161,3 |

Источник: Государственный доклад о состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2018 г. URL: http://www. (дата обращения: 03.10.2021).

подтверждают негативные последствия развития туризма в рассматриваемых районах.

Таким образом, в ходе туристско-рекреационной деятельности уже сейчас происходит деградация местной флоры и фауны в наиболее популярных среди туристов местах.

Заключение

Проблемы социально-экономического развития районов ЦЭЗ оз. Байкал сегодня имеют комплексный характер и связаны с преобладанием экологической повестки над заботой об уровне жизни местных жителей.

Отсутствие возможности для развития ряда традиционных отраслей экономики в связи с природоохранными ограничениями в какой-то степени открыло возможность для активного развития туристического направления в регионе. Однако без комплексной оценки экологической нагрузки, предпринимательского потенциала региона, а также без учёта мнения местных жителей, развитие туризма на Байкале происходит больше спонтанно. В связи с этим, сложно оценить ущерб, нанесённый туристами экосистеме озера.

В перспективе специализация Прибайкалья на туризме может спровоцировать серьёзные экономические и экологические последствия. С ростом экологической нагрузки и ограничений на хозяйственное использование территории ряд направлений в туризме также может оказаться под запретом. Население, занятое в туристической отрасли, рискует потерять работу. Низкая степень диверсификации экономики ставит под вопрос экономическую безопасность региона.

Для трёх прибайкальских районов Иркутской области важной остаётся проблема альтернатив- ной экономической деятельности. В современных условиях для реализации ресурсного потенциала региона должны быть задействованы все возможности по экологическому мониторингу. Новые направления в хозяйственном освоении должны соответствовать критериям устойчивого развития. В первую очередь имеет смысл развивать заводы по розливу бутилированной воды.

В связи с ростом нагрузки на экосистему оз. Байкал следует пересмотреть подходы к развитию туризма. Председатель Попечительского совета Фонда «Озеро Байкал» Эдуард Войтенко отмечал: «В условиях невозможности полного отказа от посещения Байкальской природной территории, следовало бы сконцентрироваться на туристических услугах с высокой добавленной стоимостью, рассчитанные на меньший туристический поток»14. Ставка на развитие массового туризма в ближайшей перспективе возможно и приведёт к некоторому экономическому росту, но вместе с тем повлечёт за собой серьёзные экологические проблемы.

Важным остаётся вопрос адекватности ограничений на хозяйственное использование территории для местных жителей. Отсутствие работы и ограниченность в трудоустройстве ведёт к оттоку местного населения. Миграция вместе с естественной убылью и старением населения ограничивает возможности для экономического развития Прибайкалья. Высококвалифицированные трудовые ресурсы важны в первую очередь для полноценного хозяйственного освоения территории.

Список литературы Проблемы социально-экономического развития районов центральной экологической зоны оз. Байкал в Иркутской области, демографический и природоохранный факторы

- Вихорева М.В., Кириллова Т.К. Развитие приоритетных направлений социально-экономической деятельности региона // Известия Байкальского государственного университета. 2019. Том 29. № 1. С. 166–172.

- Вихорева М.В., Яковлева Н.В. Демографический аспект экономической безопасности региона // Известия Байкальского государственного университета. 2020. Том 30. № 1. С. 30–39. DOI 10.17150/2500-2759.2020.30(1).30-39.

- Гольцова Е.В. Поселенческая среда Иркутской области и её влияние на демографическое поведение населения // Вестник БГУ. 2012. №6. С. 108-112.

- Гурлев И.В. Почему не очищается «Священный Байкал»? // Власть. 2019. №6. С. 187–195.

- Дашпилов Ц.Б. Анализ транспортного воздействия на рекреационное развитие центральной экологической зоны Байкальской природной территории Иркутской области и его картографирование // Сервис в России и за рубежом. 2019. Том 13. №3. С. 115–124. DOI: 10.24411/1995-042X-2019-10309.

- Евстропьева О.В., Бардаш А.В., Будаева Д.Г. Методологические подходы к туристско-рекреационной дифференциации территорий с особыми условиями использования // Современные проблемы сервиса и туризма. 2019. Том13. №1. С. 7–21. DOI: 10.24411/1995-0411-2019-10102.

- Евстропьева О.В., Попов П.Л., Черенев А.А. Использование земельных ресурсов на Байкале: власть, турбизнес и население (на примере Слюдянского района Иркутской области) // Власть. 2020. №1. С. 70-76. DOI: 10.31171/vlast.v28i1.7044.

- Забелина И.А., Делюга А.В., Забелина Н.И. Экономическое развитие и экологическая нагрузка в регионах Российской Федерации: пространственный анализ // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2019. Том 17. № 3. С. 135–149. DOI: 10.25513/1812-3988.2019.17(3).135-149.

- Зоркальцев В.И., Кузнецова А.Н., Сысоева Н.М. Экологические проблемы Байкала // ЭКО. 2018. №4. C. 159–175.

- Кондакова М.О. Демографические волны Иркутской области и их последствия // Acta Biomedica Scientifica. 2014. №6(100). С. 130–133.

- Пеляничко Е.С., Ястребов К.Л. Проблемы демографической ситуации в Иркутской области // Вестник ИрГТУ. 2013. №8 (79). C. 293-303.

- Потапова Е.В., Суходолов Я.А. Гармонизация рекреационных возможностей и растущего туристического потока на Байкальской природной территории // Известия Байкальского государственного университета. 2019. Том 29. № 1. С. 7–17. DOI: 10.17150/2500-2759.2019.29(1).7-17.

- Селезнев И.А., Микрюков Н.Ю., Мирязов Т.Р. Социологический анализ проблем пространственного развития (на примере регионов Западной и Восточной Сибири) // Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки. 2020. № 6. С. 5-23. DOI: 10.26653/2076-4685-2020-6-01.

- Семенов М.А. Кластеры Иркутской области: проблемы и перспективы развития // М.А. Семенов, А.П. Казьмин. Иркутск: Изд-во ИРГТУ, 2007 г. 236 с.

- Ховавко И.Ю. О проблемах байкальского региона в контексте современной Российской экологической политики // Государственное управление. Электронный вестник. 2018. №69. C. 358-380.

- Sumanapala D., Wolf I.D. Recreational Ecology: A Review of Research and Gap Analysis // Environments 2019. Vol. 6. №7. P. 81. DOI: 10.3390/environments6070081.

- Zachrisson A., Sandell K., Fredman P., Eckerberg K. Tourism and protected areas: motives, actors and processes // The International Journal of Biodiversity Science and Management. 2006. Vol. 2. №4. P. 350-358. DOI: 10.1080/17451590609618156.