Проблемы структурной трансформации экономики Дальнего Востока в контексте поляризации пространственного развития России

Автор: Исаев А.Г.

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Пространственное развитие

Статья в выпуске: 5 т.29, 2025 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрена гипотеза о том, что политика по развитию Дальнего Востока на современном этапе осуществляется на фоне продолжающейся поляризации экономической деятельности в национальном пространстве вокруг основного ядра, что затрудняет достижение ее основных целей. Согласно концепции «инверсии поляризации», отстаиваемой в настоящей статье, политика развития периферии, осуществляемая в период усиления «ядра», заключающаяся в перераспределении инвестиционных потоков в пользу «проблемных» районов в соответствии с принципом эффективности, приведет лишь к закреплению сложившейся специализации этих районов. Это в настоящее время и наблюдается на российском Дальнем Востоке: существенный рост инвестиций в сектора промышленной специализации и транспортно-энергетическую инфраструктуру не привел к увеличению вклада Дальневосточного федерального округа в национальный продукт при сохранении отрицательного сальдо межрегиональной миграции. При этом ключевой инструмент «новой восточной политики» – территории опережающего развития – демонстрируют эффективность в привлечении производств, реализующих абсолютные и сравнительные преимущества соответствующих локаций, тогда как их результативность в деле диверсификации промышленной структуры Дальнего Востока остается спорной. Для южной зоны Дальневосточного федерального округа показано, что наибольший удельный вес среди заявленных к реализации, но отмененных инвестиционных проектов приходится на обрабатывающие производства. Делается вывод о том, что политика по развитию Дальнего Востока носит признаки «неолиберального» подхода: государство осуществляет вложения в транзитную инфраструктуру, тогда как структурная модернизация экономики фактически отдана на «откуп» силам свободного рынка.

Дальний Восток, пространственное развитие, дивергенция, центр – периферия, территории опережающего развития, экономический рост

Короткий адрес: https://sciup.org/147251818

IDR: 147251818 | УДК: 332.142.2; 332.146.2 | DOI: 10.15838/ptd.2025.5.139.6

Текст научной статьи Проблемы структурной трансформации экономики Дальнего Востока в контексте поляризации пространственного развития России

Более 10 лет прошло с момента провозглашения Дальнего Востока национальным приоритетом развития на весь XXI век. За этим призывом последовало принятие в 2013 году государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», в качестве цели которой провозглашалось ускоренное развитие макрорегиона, а индикатором этого развития выступал прирост валового регионального продукта (ВРП). Однако уже к 2015 году произошла резкая смена парадигмы развития Дальнего Востока, получившей наименование «новой экономической политики» и заключавшейся во внедрении на территории макрорегиона ряда институциональных новаций, призванных стимулировать приток капитала и трудовых ресурсов. Расхождения между ожидаемыми и фактическими результатами этих новаций способствовали принятию национальной программы развития Дальнего Востока на перспективу до 2035 года. Ее целями были объявлены превышение среднероссийских темпов роста экономики и качества жизни населения в среднесрочной перспективе (до 2024 года) и прекращение миграционного оттока населения – в долгосрочной.

Весьма интересна сравнительная динамика макроэкономических индикаторов с начала периода активизации государственной политики. Так, за 2016–2022 гг. и ВРП Дальневосточного федерального округа (ДФО; в новых границах), и ВРП России в целом1 росли со среднегодовыми темпами около 2% в год даже с учетом пандемийного шока 2020 года. При этом структурно вклад базовых секторов экономики Дальнего Востока остался практически неизменным.

По-прежнему лидирующие позиции занимает добыча полезных ископаемых. Несколько возрос удельный вес транспортной отрасли. Заметно увеличился вклад сектора строительства как отражение процессов возведения в макрорегионе ряда промышленных и крупных инфраструктурных объектов. Вклад прочих видов деятельности в структуре экономики Дальнего Востока за семилетний период остался практически неизменным.

Иная картина наблюдалась в инвестиционной сфере. Если общенациональная динамика капиталовложений показывала приблизительно 3% среднегодового прироста за 2016–2023 гг., то на Дальнем Востоке инвестиции росли со среднегодовым темпом 7%. Если в 2023 году по национальной экономике инвестиции превышали уровень 2016 года на 28,5%, то в ДФО превышение составило 85,5%. По-прежнему львиная доля инвестиций (более 30%) направляется в добычу полезных ископаемых и транспортный комплекс (18,5%). Как следствие вышеописанных тенденций, доля ДФО в национальном распределении инвестиций выросла с 9% в 2016 году до 13% в 2023 году, а удельный вес ВРП ДФО в суммарном ВРП всех российских регионов сохраняется на стационарном уровне порядка 6%.

В чем же причина такого несоответствия между институциональными и инвестиционными интервенциями, проводимыми по отношению к Дальневосточному макрорегиону, и наблюдаемой динамикой его развития и продолжающимся оттоком населения? Несмотря на звучавшие от лица Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики заверения в достижении поставленных целей, даже поверхностный анализ данных официальной статистики указывает на неоднозначность откликов экономической системы макрорегиона на предпринимаемые усилия (Минакир, 2021a, с. 10).

Теории пространственного развития позволяют пролить свет на происходящие процессы. Не намереваясь дать строгое обоснование причин и закономерностей, автор предлагает гипотезу, в которую вполне укладываются как текущие тенденции развития Дальнего Востока, так и закономерности пространственного развития российской экономики в целом.

Неоднородность национального экономического пространства: теоретические подходы

Неоднородность пространства и условий ведения хозяйственной деятельности в нем является объективной данностью любой национальной экономики, обладающей сколь-нибудь протяженными географическими размерами. Эта неоднородность порождает межрегиональные различия структур экономик отдельных регионов, а вместе с ними и различия в среднедушевых доходах, производительности труда и уровне жизни – неравномерности пространственного экономического развития.

Если обратиться к классической или неоклассической экономической теории, то обычно неравномерность пространственного развития трактуется с точки зрения факторов, объединенных под термином «обеспеченность ресурсами», которые сами по себе не объясняются. Как отмечал экономист Н. Калдор в своей известной статье, посвященной региональному росту, «теории, объясняющие богатство или бедность с точки зрения обеспеченности ресурсами, на самом деле не могут предложить ничего особенного в качестве объяснения» (Kaldor, 1970, p. 338).

Некоторым территориям благоприятствуют климат, удобное расположение, запасы полезных ископаемых. В таких случаях говорят, что территория обладает сравнительными (или абсолютными) преимуществами. Однако, когда мы подходим к сравнительным преимуществам в отношении перерабатывающей деятельности, такой подход оказывается несостоятельным. Именно развитая современная перерабатывающая промышленность является главным «атрибутом» регионов с высокими доходами. Но нельзя сказать, что промышленность будет располагаться в регионах, которые «хорошо обеспечены» капитальными ресурсами.

Теории размещения, по мнению Калдора, также не способны удовлетворительно объяснить географическое распределение промышленной деятельности. Они могут помочь в объяснении местоположения лишь тех конкретных видов деятельности, перерабатывающих громоздкие товары, где транспортные расходы являются важным элементом и где сама обработка значительно снижает вес перерабатываемых материалов. Но там, где эффект переработки в уменьшении объемов не столь важен, для перерабатывающей деятельности может быть безразлично, находится ли предприятие рядом с источником материалов, рядом с рынком продукции или где-то посередине (Kaldor, 1970, p. 340).

Шведский экономист Г. Мюрдаль обратил внимание на то, что свободная рыночная конкуренция ведет не к сглаживанию, а к углублению межрегиональных диспропорций (Myrdal, 1957). По его мнению, действие рыночных сил ведет к концентрации быстрорастущих отраслей в определенных районах. Мюрдаль ввел понятие кумулятивной (круговой) причинности в объяснении межрегионального неравенства. Изначальное преимущество района, независимо от того, как оно было достигнуто и выражающееся в наличии быстрорастущих отраслей, развивается, тогда как отсталые регионы все глубже закрепляются в этом статусе. Развитые же регионы будут продолжать развиваться, «притягивая» из отсталых районов труд и капитал.

Калдор развил идеи Мюрдаля. Он утверждал: если регион получает преимущества в темпах экономического роста, он будет в состоянии поддерживать эти преимущества благодаря возрастающей отдаче от масштаба, которую индуцирует этот рост (Исаев, 2022, с. 54–55). По мнению Калдора и его сторонников, существует сильная положительная связь между ростом производительности и эффективности и темпами роста масштабов деятельности (Dixon, Thirlwall, 1975). По мере того как связь между различными регионами становится более интенсивной, регион, изначально более развитый в промышленном отношении, может выиграть от постепенного открытия торговли за счет менее развитого региона, рост которого будет тормозиться этим первым.

Калдор полагал, что принцип кумулятивной причинно-следственной связи, объясняющий неравномерное региональное распространение промышленного развития эндогенными факторами, возникающими в результате самого процесса исторического развития, а не экзогенными различиями в «обеспеченности ресурсами», имеет важное значение для понимания разнообразных тенденций развития в различных регионах.

П. Кругман в своей знаменитой статье, положившей начало направлению экономической теории под общим заголовком «новая экономическая география» (Krugman, 1991), формально показал, как принцип кумулятивной причинности Мюрдаля приводит к региональной дивергенции. В его модели, где производственный сектор характеризуется признаками несовершенной конкуренции и возрастающей отдачи от масштаба, три ключевых параметра определяют пространственную конфигурацию экономической деятельности: 1) доля расходов на продукцию промышленности; 2) эластичность замещения товаров в потребительской корзине; 3) транспортные расходы. Эти три параметра имеют тенденцию эволюционировать с течением времени. По мере развития общества уменьшалась пропорция расходов на обеспечение первичных потребностей в продуктах питания, возрастало разнообразие потребления, а пути сообщения совершенствовались. Связь производства с распределением сельскохозяйственных земель ослабевала.

Регионы с относительно большим несельским населением будут привлекательным местом для производств как из-за большого местного рынка, так и из-за доступности производимых там товаров и услуг. Это привлечет еще больше населения из регионов с меньшими масштабами производства. Таким образом, небольшие изменения в параметрах экономики могут иметь большое влияние на ее качественное поведение. Население начнет концентрироваться, а региональное неравенство усиливаться. Однажды начавшись, этот процесс будет подпитываться сам собой. Так проявляется принцип кумулятивной причинности: промышленное производство будет иметь тенденцию концентрироваться там, где существует большой рынок, но рынок будет большим там, где промышленное производство является концентрированным.

Вышеизложенные подходы обосновывают пространственную конфигурацию экономической активности, известную как «центр– периферия». Дж. Фридман описывал отношения центр – периферия как, по существу, «колониальные», подразумевающие, что периферия имеет тенденцию вносить больший вклад в рост центра, чем получает взамен (Friedman, 1963). Возникновение поляризованной структуры сопровождается сдвигами от периферии к центру основных факторов производства: труда, капитала, предпринимательских способностей.

Однако, как отмечал Фридман, ситуация пространственной поляризации экономической деятельности характерна для стадии начальной индустриализации и практически не свойственна ее зрелым стадиям, а тем более для постиндустриальной фазы развития, где ведущими видами экономической деятельности являются научные исследования, образование, финансы, планирование и управление. Так, например, США к началу 1960-х годов уже практически утратили признаки «региональной нации», что отражалось в резком падении общественного интереса к схемам регионального развития, таким как Администрация долины реки Теннесси (Friedman, 1963, p. 46).

Тем не менее ряд развитых экономик, а также большинство развивающихся по-прежнему сталкиваются с многочисленными проблемами депрессивных территорий.

Стоит остановиться на несостоятельности принципа общего равновесия, согласно которому любое межрегиональное неравенство в предельных продуктах факторов производства нивелируется с помощью перемещения последних. В соответствии с неоклассическими воззрениями, предельная производительность факторов имеет убывающую тенденцию. Как следствие, растущее региональное неравенство должно привести к ситуации, которая обратит вспять устойчивый поток ресурсов в центр и поднимет доходы на душу населения на периферии до уровня приблизительного равенства с остальной частью страны. Здесь мы имеем дело с равновесной моделью пространственной экономики, согласно которой оптимальное пространственное размещение достигается тогда, когда соответствующие факторы производства распределены так, что дальнейшие изменения между видами использования и местоположениями невозможны без сокращения национального продукта. Таким образом, капитал будет иметь тенденцию перетекать из районов с низкой производительностью, а рабочая сила – из районов с низкой заработной платой в районы с высокой заработной платой до тех пор, пока в результате процесса последовательных предельных корректировок устанавливается пространственное равновесие.

Можно ожидать, что капитал и рабочая сила, первоначально сконцентрированные в небольшом количестве полюсов роста, будут постепенно распространяться оттуда на другие территории, поскольку первоначальные возможности развития в центре исчерпаны и предельная отдача от факторов уменьшается, а спрос на сырье и промежуточные продукты указывает на потенциально выгодные инвестиции на периферии. Другими словами, модель равновесия предполагает постепенное сближение норм прибыли для различных факторов производства, используемых в каждом месте.

Проблема состоит в том, что имеющиеся данные по странам с выраженными признаками поляризованного развития не подтверждают эту гипотезу2. Неравновесие заложено в странах с переходной экономикой с самого начала. Технический прогресс, как внутренне генерируемый, так и овеществленный в импортируемых товарах, услугах и бизнес-процессах, практически непрерывен. Изменения в условиях спроса и предложения столь быстры и имеют такую величину, что их вряд ли можно считать «предельными». Напротив, они имеют значительные мультипликативные эффекты и генерируют многочисленные экстерналии. В «ядрах» национальных экономик эти процессы протекают с большей интенсивностью по сравнению с периферийными районами, что не способствует установлению пространственного равновесия.

Не в пользу принципа убывающей предельной отдачи свидетельствует и продолжающийся рост крупнейших мегаполисов мира. В крупнейших центрах также сосредоточены национальные рынки товаров, производимых в современных секторах. Это, в свою очередь, приведет к дальнейшим инвестициям в отрасли и услуги, ориентированные на этот рынок. Следовательно, могут отсутствовать мощные стимулы для поиска новых и более продуктивных возможностей на национальной периферии3. В промышленном отношении периферия имеет тенденцию концентрировать только те предприятия, местоположение которых во многом определяется близостью к сырьевым ресурсам или предопределено сравнительными или абсолютными преимуществами самих территорий.

Вышеизложенные теоретические подходы, объясняющие формирование системы «центр – периферия», объединяет одна важная исходная предпосылка: ядром, или ведущим регионом, станет тот, который имел изначальные конкурентные преимущества (более крупный или производительный промышленный сектор, более широкий доступ к рынкам и т. д.). То есть процесс формирования ядра предопределяется исторически. Это кардинально отличает настоящие подходы от модели общего равновесия. Эмпирические и исторические данные показывают, что процесс развития систем городов протекает таким образом, что наиболее крупные ядра системы, заняв ведущие позиции в иерархии городов на сравнительно ранних этапах своего развития, затем постоянно усиливают преимущества своего положения4.

Является ли пространственная конфигурация «центр – периферия» ловушкой, в которой национальные экономики обречены на перманентные проблемы с «депрессивными» регионами? Концепция «инверсии поляризации» утверждает, что это не так5. Под инверсией поляризации подразумевается поворотный момент, когда тенденции пространственной поляризации в национальной экономике уступают место процессу пространственного рассеивания из региона-ядра в другие регионы системы

(Richardson, 1980). На определенной стадии пространственного развития национальной экономики возникают условия, которые делают распространение факторов в другие регионы системы эффективным. Эти условия, вероятно, связаны с созданием агломерационной экономии и других видов экономии от масштаба в отдельных местах на периферии (Brown, Lawson, 1989).

Однако процесс распространения происходит очень неравномерно, причем большая часть роста за пределами региона-ядра осуществляется в ограниченном наборе относительно крупных городских центров. Эта пространственная концентрация отражает важную роль, которую играет агломерационная экономия в привлечении как экономической активности, так и населения. Но вместе с тем отмечается, что далеко не все страны проходят через эволюцию пространственных конфигураций, прослеживаемых в более развитых странах.

Это поднимает несколько вопросов. Является ли процесс инверсии поляризации детерминированной, предсказательной моделью или это «условная» модель, которая может быть сбита с курса отсутствием определенных предпосылок или вмешательством новых сил? Является ли этот процесс полностью спонтанным (то есть продуктом рыночных сил) или на него влияет государственная политика? Если политика влияет, то когда следует выбрать момент для вмешательства?

Аргумент «момента вмешательства» государства в процесс инверсии поляризации подразумевает, что политика пространственного рассеивания будет иметь максимальную эффективность, если она будет реализована близко к точке поворота поляризации (Richardson, 1980, p. 69). Вывод из этого аргумента заключается в том, что преждевременное вмешательство – то есть в период, когда поляризационные силы сильны – может быть неэффективным. Оно, безусловно, будет дорогостоящим с точки зрения ресурсов (например, альтернативной стоимости инвестиций в инфраструктуру в городах среднего размера). Потоки ресурсов скорее приведут к закреплению специализации региона, на который нацелена такая политика.

Поляризация экономической активности и развитие Дальнего Востока

Российская экономика с точки зрения пространственного развития в настоящее время демонстрирует признаки усиления поляризации вокруг основного ядра – Московской агломерации. Об этом можно косвенно судить на основе расчета т. н. индекса доминантности (El-Shakhs, 1972):

n-1 n n-1

^ - ^ sU^M- ^s*

t=1 [ j=i-1 J i=1

где С – численность населения субъекта, n – число субъектов в системе, i, j – ранг субъекта по численности населения в убывающем порядке (крупнейший субъект имеет ранг 1, наименьший – ранг n),

Pi – индекс доминантности субъекта i по отношению ко всем субъектам с меньшими рангами.

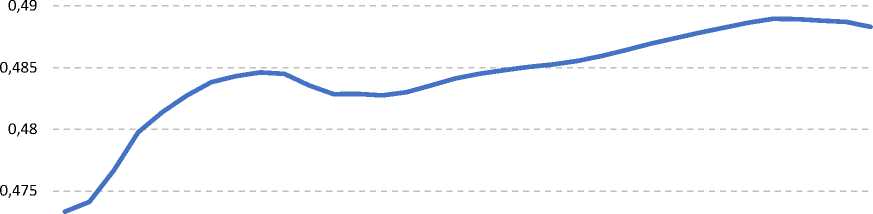

Индекс показывает степень доминирования по показателю концентрации населения крупнейшего города или района национальной экономики. Чем ближе его значение к единице, тем сильнее ядро национальной экономики доминирует (в плане численности населения) над ее остальными пространственными частями. Такой индекс был рассчитан для г. Москвы вместе с Московской областью за более чем тридцатилетний период c 1990 по 2023 год6 ( рис. ). Явно выражена тенденция усиления до-минации ядра национальной экономики, в качестве которого выступает Московская агломерация, продолжающаяся с некоторыми отклонениями весь охваченный период7.

0,495

0,47

0,465

Рис. Индекс доминантности (по численности населения) для г. Москвы и Московской области

Источники: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2002: стат. сб. / Госкомстат России. М., 2002.

863 с.; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2024: стат. сб. / Росстат. М., 2024. 1081 с.

Об аналогичных тенденциях говорит и простая статистика межрегиональной миграции по федеральным округам за ряд последних лет, отражающая процесс стягивания населения к центральным районам страны. По-прежнему остается острой проблема оттока населения с Дальнего Востока. В 2021 году зафиксирован абсолютный приток населения в макрорегион, но это было связано с общим восстановлением экономики от пандемийного шока 2020 года. Если высокую волатильность общего отрицательного сальдо миграции, которое учитывает и международные миграционные потоки, в основном из стран СНГ, можно попытаться увязать с нестабильностью экономики под воздействием внешних шоков разного рода, то устойчиво высокие отрицательные значения сальдо межрегиональной миграции сигнализируют о продолжающемся оттоке населения с Дальнего Востока в другие регионы России. За исключением Чукотского автономного округа регионы ДФО демонстрируют отрицательное сальдо межрегиональной миграции.

Можно констатировать, таким образом, что политика по развитию Дальнего Востока осуществляется в период продолжающейся концентрации (поляризации) населения (и экономической активности) вокруг ядра национальной экономики, что приводит к серьезным трудностям при ее осуществлении. Инвестиционная накачка пока приводит к закреплению сложившейся специализации макрорегиона. Хотя, учитывая характер крупных капиталовложений на Дальнем Востоке (инфраструктура и крупные промышленные объекты), возможно просто наличие больших лагов между инвестициями и их фактической отдачей.

По данным интернет-портала строящихся инвестиционных объектов B2B GLOBAL8, на конец 2024 года в четырех южных субъектах ДФО9 значился 401 инвестиционный объект, из них почти 44% (175) относились к видам деятельности, связанным с обрабатывающей промышленностью, агропромышленным комплексом (АПК), рыбоводством ( табл. ). При этом из 142 проектов, которые находятся в статусе отмененных или приостановленных, порядка 60% – это проекты в сфере обработки, АПК и рыбоводства. Высокий процент отмены проектов именно в сфере переработки указывает на существование фундаментальной причины такого положения дел.

Таблица. Инвестиционные проекты южной зоны ДФО

|

Субъект Федерации |

Инвестиционные проекты |

из них: отмененные / приостановленные |

||||

|

Всего, ед. |

из них: обрабатывающие производства, сельское хозяйство, рыбоводство |

Всего, ед. |

из них: обрабатывающие производства, сельское хозяйство, рыбоводство |

|||

|

ед. |

% |

ед. |

% |

|||

|

Приморский край |

196 |

83 |

42,3 |

71 |

39 |

54,9 |

|

Хабаровский край |

143 |

61 |

42,7 |

46 |

29 |

63 |

|

Амурская область |

50 |

25 |

50 |

19 |

11 |

57,9 |

|

Еврейская автономная область |

12 |

6 |

50 |

6 |

4 |

66,7 |

|

Всего |

401 |

175 |

43,6 |

142 |

83 |

58,5 |

Источник: данные карты строящихся инвестиционных объектов B2B GLOBAL. URL: (дата обращения 01.2025).

Какова роль территорий опережающего развития (ТОР) в процессах диверсификации отраслевой структуры? Этот вопрос нельзя обойти стороной, поскольку ТОРы являются основным институциональным инструментом, на который возлагалась роль драйверов структурной перестройки макрорегиона. Можно классифицировать дальневосточные ТОРы по трем типам. Первый тип – это площадки, созданные специально под мегапроекты крупных национальных корпораций. (завод «Звезда» в г. Большой Камень, газохимический комплекс в Амурской области). Второй тип ТОРов – площадки, специализация которых обусловливается специализацией самих регионов. Сюда относятся все территории со специализацией на добыче природных ресурсов. Наконец, третий тип – «универсальные» ТОРы, созданные в южной зоне Дальнего Востока, в которые изначально планировалось привлекать инвестиции в самый широкий спектр обрабатывающих производств и которые были призваны послужить основой диверсификации дальневосточной промышленности.

По прошествии времени с введения новых преференциальных режимов на Дальнем Востоке можно утверждать, что сравнительно эффективными оказались те проекты, которые «попали» в сложившуюся специализацию регионов и определенных локаций. Другими словами, проекты, реализующие абсолютные и сравнительные преимущества соответствующих мест. С этой точки зрения абсолютная выгода очевидна для проектов, реализуемых в ТОРах первых двух типов. По-другому обстоят дела с ТОРами третьего типа, в которые предполагалось привлечь самых разнообразных резидентов в сфере обрабатывающей промышленности.

Для юга Приморского края в качестве ключевой специализации было определено агропромышленное производство, там имелись все предпосылки для развития такого рода деятельности. К ним можно отне- сти 1) большие площади, непосредственно примыкающие к крупнейшей на Дальнем Востоке агломерации, которая представляет собой и достаточно емкий рынок сбыта, и рынок трудовых ресурсов, и 2) сравнительно хорошо развитую логистику, в которую массированные инвестиции направлялись еще во времена подготовки Владивостока к саммиту АТЭС. Можно утверждать, что агропромышленный комплекс юга Приморского края развивается сравнительно эффективно.

Иная ситуация характерна для юга Хабаровского края. Изначально для промышленных площадок здесь в качестве ключевой была определена специализация в обрабатывающей промышленности. Однако время показало, что такие ожидания были слишком завышены. Реализованные проекты в этой сфере весьма немногочисленны. Однако здесь отмечается инвестиционная активность в транспортно-логистической сфере. Сам Хабаровск благодаря своему географическому положению позиционируется не столько как промышленный узел, сколько как опорный транспортно-логистический «хаб» южной зоны Дальнего Востока. В этом и заключается его экономическое сравнительное преимущество. Как результат – в последние годы отмечено появление резидентов, включая крупные федеральные компании, строящих крупные складские и распределительные центры.

Вышеизложенное наталкивает на мысль, что политика по развитию Дальнего Востока осуществляется в период продолжающейся концентрации населения (и экономической активности) вокруг ядра национальной экономики, что приводит к серьезным трудностям при ее осуществлении на экономической периферии. Инвестиционная «накачка» приводит к закреплению сложившейся специализации макрорегиона10. В этом нет никакой российской или дальневосточной специфики (см. выше о концепции «инверсии поляризации»). И Дальний Восток, и Россия сталкивается со сложной и нетриви- альной задачей такого направления ресурсов, который обеспечил бы качественную трансформацию параметров региональной воспроизводственной системы.

Означает ли это, что в условиях продолжающейся поляризации экономической активности для реализации политики развития Дальнего Востока был выбран неподходящий момент для вмешательства? Вовсе нет. Во-первых, исходя из этих соображений, ожидание «подходящего» момента может длиться сколь угодно долго, между тем как в свете общенациональной политики «разворота на восток» проблемы развития собственно восточных окраин России не могут игнорироваться на высшем уровне власти. Во-вторых, характер политики развития периферийных районов представляется более важным условием для результативности развития, чем, собственно, момент вмешательства. Точка инверсии поляризации будет являться скорее водоразделом между факторами, затрудняющими успешную реализацию этой политики либо сопутствующими ей.

В масштабе национальных экономик можно выделить два принципиальных подхода, или рецепта, к обеспечению ускоренного роста и структурной перестройки экономики. Один из них основан на идее свободного рынка и минимального вмешательства государства в процессы экономических преобразований. Это т. н. неолиберальная модель развития. В рамках этой модели государство должно предоставлять необходимый объем общественных благ (включая инфраструктуру). Оно не должно, за исключением редких случаев, управлять распределением ресурсов, задавать направление. Единственное, на что следует полагаться – на конкуренцию как на надежно повышающий благосостояние принцип человеческой деятельности. Любая форма протекционизма и субсидирования в соответствии с данной моделью будет тормозить эффективность.

В отличие от неолиберальной модели, предполагающей наличие консенсуса элит относительно преимуществ эффективности и роста более или менее свободных рынков, включая высокую интеграцию в мировую экономику, модель т. н. «развивающего государства» (developmental state)11 основана на следующих принципах (Wade, 2018):

-

1) приоритет достижения высоких и устойчивых темпов экономического роста с целью ликвидации разрыва с развитыми странами;

-

2) очень высокий уровень инвестиций в ВВП для обеспечения быстрого перемещения структуры производства в сторону видов деятельности с более высокой производительностью;

-

3) приоритет продвижения одних секторов и функций вперед других, через государственные предприятия или частный бизнес, в те сектора, куда они в противном случае не вошли бы;

-

4) необходимость сдерживания роста потребления с целью высвобождения ресурсов для инвестиций;

-

5) Государственная промышленная политика должна быть направлена на замещение импорта, но в то же время сконцентрирована на импорте непотребительских капитальных товаров и промежуточной продукции посредством управляемой торговой политики, а не свободной торговли.

Можно говорить о том, что модели развития российской экономики на современном этапе скорее присущи черты и атрибуты развивающего государства. Вряд ли это можно считать полностью осознанной политикой. Соответствие ряду атрибутов является скорее вынужденным, чем стратегически обусловленным. Однако политика развития Дальнего Востока носит преимущественно атрибуты неолиберального подхода. Несмотря на то, что масштабы государственных капиталовложений в строительство дальневосточной транспортной инфраструктуры после 2012 года в целом сократились, они по-прежнему остаются значительными. Но инфраструктура принципиально отличается от той, которая фигурирует в производственных функциях неоклассических моделей роста. Она не является фактором производства, «расшивающим» узкие места экономической системы макрорегиона12. Для Дальнего Востока это типичный сектор экономики, ориентирующийся целиком на экзогенный спрос, а не каркас в виде инфраструктурных общественных благ, который увеличивает «пропускную способность» местной экономики.

Направление же потоков частных (и квазигосударственных) инвестиций регулируется механизмами свободного рынка и принципами коммерческой эффективности. Институциональные новации в виде ТОРов в определенной степени нивелируют проблему повышенных издержек ведения хозяйственной деятельности на Дальнем Востоке, однако практически бессильны в деле привлечения новых видов деятельности с высокой долей добавленной стоимости, как это мыслилось при создании данных механизмов развития13.

Заключение

Каков же итог современного периода развития Дальнего Востока? Достаточно сказать, что кардинальных сдвигов ни в области макроэкономической динамики, ни в социальной сфере макрорегиона добиться не удается, несмотря на предпринимаемые административные усилия. Ожидания жителей, если судить по объективным индикаторам официальной статистики и показателям, отражающим численность по-прежнему выезжающего из макрорегиона населения, пока не оправдываются. Здесь нельзя обойти стороной научное наследие П.А. Минакира, который значительную часть своих усилий посвящал проблемам развития Дальнего Востока, в частности анализу политики, направленной на такое развитие. Хорошо известна его концепция мотивационных циклов развития Дальнего Востока (Минакир, Прокапало, 2010). П.А. Минакир выделял дихотомию «экономический рост – экономическое развитие» применительно к целям нынешней политики. Он акцентировал внимание на том, что цель развития фактически подменяется целью роста (Минакир, 2021b).

Рост является наиболее простой формой динамических изменений. Он выражается в количественном изменении определенных, как правило, весьма общих интегральных показателей, описывающих состояние экономической системы в некоторый момент времени. Рост может сопровождаться повышением эффективности используемых ресурсов самих по себе, однако если не сопровождается перераспределением ресурсов между отраслями и сферами их применения, развитием это не является. Рост может происходить и без качественного изменения экономических и социальных параметров в регионе.

Развитие же означает такой режим функционирования региональной системы, при котором происходят не только количественные, но и качественные изменения. Это такой режим функционирования, который ориентирован на позитивную динамику параметров уровня и качества жизни населения, деловой среды, институтов, обеспеченную устойчивым и сбалансированным воспроизводством ресурсного, хозяйственного и социального потенциала территории (Минакир, 2022).

Обеспечить сам по себе рост возможно массированной накачкой ресурсов в сектора специализации. Так, бурный рост Дальнего Востока на стыке 2000-х и 2010-х годов обе- спечивался притоком федеральных денег в строительство, в т. ч. магистральной инфраструктуры. Однако для его поддержания необходимо, чтобы такой массированный приток ресурсов не прерывался. А это связано с их отвлечением из других территорий, где возможно их применение с более высокой отдачей. Обеспечивать ускоренный рост Дальнего Востока за счет ресурсного сектора и транзита тихоокеанских грузов становится все сложнее.

Отсюда следует критическая важность порядка предпринимаемых шагов при реализации региональной экономической политики. Ресурсный маневр должен сопровождаться маневром спроса, без чего ожидать можно лишь гипертрофированное развитие ресурсного сектора – роста Дальнего

Востока по модели региональной экспортной базы без задействования эндогенных источников.

И Дальний Восток, и Россия в целом сталкиваются со сложной и нетривиальной задачей такого направления ресурсов, который обеспечил бы качественную трансформацию параметров региональной воспроизводственной системы. Пока эта задача далека от решения и содержание последних дальневосточных программ развития на это ясно указывает. В случае если при разработке программ развития, а точнее – экономической политики вообще по отношению к Дальнему Востоку будут найдены способы запуска и самоподдержки эндогенных источников роста региона, шансы на успех имеются.