Проблемы территориального управления современной России (по результатам прикладного политологического исследования)

Автор: Солдатова Анна Сергеевна

Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary

Рубрика: Политология

Статья в выпуске: 4 (16), 2011 года.

Бесплатный доступ

Автор ставит перед собой задачу рассмотреть прикладные методы анализа управления территориальными системами, среди которых выделяются контент-анализ и когнитивное картирование, представленные в авторском политологическом исследовании «Политические механизмы территориального управления в современной России», разработанного НОЦ «Политический анализ территориальных систем».

Центр, регион, территориальное управление, региональное развитие, политологическое исследование, прикладной метод исследования, контент-анализ, когнитивное картирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14721014

IDR: 14721014 | УДК: 323.1:354.

Текст научной статьи Проблемы территориального управления современной России (по результатам прикладного политологического исследования)

В любом политологическом исследовании важно сочетание теоретического и прикладного уровней. Теоретическое исследование дает возможность рассмотреть фундаментальные проблемы без ограничения временными рамками, проследить эволюцию предмета анализа, вести сравнение с опытом других стран. Прикладной уровень – это получение как можно более обширной и актуальной информации, отражающей те стороны политической жизни общества, которые чаще всего не видны, но которые требуется учитывать при подготовке и принятии политических решений и прогнозировании [1, с. 42]. Использование прикладных методов в политологическом исследовании позволяет:

– найти решение остро актуальных проблем, встающих перед субъектами политических процессов в жестко заданных временных рамках;

– получить обширную и актуальную информацию, научно обоснованные данные о политических явлениях, процессах, событиях, имеющие прогностический характер (для их использования в практике политического управления);

– используя принцип аналитичности, возможно не только описание структурных элементов того или иного явления, но и выявление причин, лежащих в его основе и обусловливающих характер, распространенность, остроту и другие свойственные ему черты [2].

В силу сложности и многомерности политических объектов при их изучении, как правило, применяется не какой-то один, а определенное сочетание, комбинация различного рода прикладных методов, которые дополняют друг друга и совпадают лишь в общем смысле. В свою очередь способы и приемы, используемые при изучении политических явлений, служат одним из важнейших показателей правильности и полезности методологической основы исследования в политической науке.

В рамках исследовательского проекта «Динамика центрально-периферийной конфигурации современной России и политические механизмы оптимизации территориального управления» (№ 14.740.11.0239, руководитель профессор И. В. Бахлов), выполняемого коллективом Научно-образовательного центра «Политический анализ территориальных систем» Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева в рамках

Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы), была разработана программа комплексного прикладного политологического исследования «Политические механизмы территориального управления в современной России». Цель исследования заключалась в анализе политических механизмов территориального управления в современной России и методов их оптимизации в условиях модернизации структуры центрально-периферийной конфигурации.

Набор прикладных методов исследования включал в том числе контент-анализ и когнитивное картирование. Следует констатировать, что совокупность примененных методов позволяет:

– проанализировать, как центр-периферийные отношения отражены в средствах массовой информации, как оценивают существующие проблемы и методы их решения российские политики и представители научного сообщества и общественных организаций;

– доказательно установить, почему тот или иной процесс протекает в данном регионе и каково его влияние на всю территориальную систему, а также какие сильные и слабые стороны, внешние и внутренние угрозы несут в себе механизмы территориального управления;

– изучить взаимообразный, взаимообусловленный процесс, включающий воздействие центра на регионы, и обратное воздействие территориальных сообществ на государственную власть;

– проанализировать факторы, затрудняющие проникновение нововведений центра на региональный уровень и осуществление его политических решений;

– спрогнозировать направления дальнейшего развития, определить возможные барьеры и точки роста;

– выработать предложения и рекомендации для всех заинтересованных структур по оптимизации механизмов управления.

В результате проведения контент-анализа было:

– во-первых, получено представление о том, какие проблемы и перспективы территориального управления и регионального развития в данном контексте отражены в СМИ, на каких вопросах делается акцент, какие аспекты считаются малозначимыми, как эти проблемы оцениваются лицами, принимающими решения, как представителями государственной власти, так и непосредственно региональной;

– во-вторых, обработан обширный по объему и несистематизированный текстовый материал;

– в-третьих, расширены представления о реальных политических процессах и сформированы новые об объектах, которые исследователь непосредственно не наблюдает.

С этой целью нами был проведен контент-анализ ряда печатных СМИ:

– прежде всего «Российская газета» – ежедневное общественно-политическое общенациональное издание, чьим учредителем является Правительство Российской Федерации;

– «Парламентская газета» – общественнополитическое издание, учредителем которого являются Государственная Дума и Федеральное Собрание Российской Федерации;

– «Российская Федерация сегодня» – общественно-политический журнал Федерального Собрания парламента Российской Федерации – освещает деятельность Совета Федерации, Государственной Думы, региональных органов законодательной власти и органов местного самоуправления;

– журнал «Государственная служба» – издается в Российской академии государственной службы при Президенте РФ. В издании рассматриваются теоретические и практические проблемы государственной службы, кадровой политики, взаимодействия федеральных и региональных органов власти.

С другой стороны, исследовались и СМИ, представляющие независимую аналитику, некоторые из них – оппозиционную:

– «Независимая газета» – одно из периодических изданий современной России, посвященное актуальным проблемам общественной жизни, в котором ежедневно публикуются материалы ведущих журналистов, политологов, историков;

– «Новая газета» – издание, посвященное актуальным проблемам общественной, политической и культурной жизни, которое позиционирует себя как оппозиционное издание либерально-демократической и правозащитной ориентации.

– «Газета.Ru» – российское интернет-издание, освещающее российские новости, подробности важнейших событий, прогно- зы, комментарии экспертов. Интересно оно прежде всего тем, что является независимым ресурсом, входящим в группу международных интернет-компаний SUP.

Исследовались перечисленные журналы и газеты на предмет выявления освещения проблем по следующим категориям:

– позиция центра (федеральной элиты);

– позиция регионов – субъектов Федерации (региональных элит);

– проблемы региональной политики как составляющей государственной политики;

– проблемы во взаимоотношениях центра и регионов;

– частота упоминания регионов, их оценка;

– проблемы межрегионального взаимодействия;

– сферы и направления совершенствования управления регионами;

– каналы оптимизации территориального управления;

– механизмы оптимизации территориального управления.

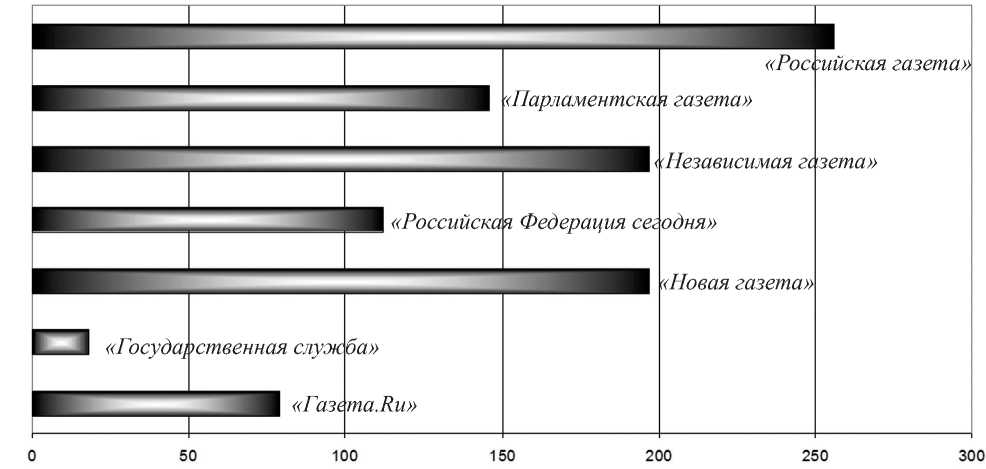

Проведенный в рамках исследовательского проекта контент-анализ позволяет сделать следующие выводы. Наиболее широко вопросы центр-периферийной тематики освещаются в «Российской газете», всего 256 раз. В «Независимой газете» и «Новой газете» интересующая нас тематика встречалась по 197 раз, тогда как в «Парламентской газете» эти проблемы затрагивались в 146 статьях. Значительно меньше публикаций содержали издания «Российская Федерация сегодня» (112), «Газета. Ru» (79), «Государственная служба» (17) (рис. 1).

Чаще всего в этих публикациях затрагивались вопросы, связанные с оценкой регионального развития и деятельностью глав субъектов РФ, а также проблемы региональной политики как составляющей государственной политики. Практически не поднимаются вопросы, посвященные межрегиональному взаимодействию. На среднем уровне находится освещение позиции федерального центра по вопросам центр-периферийной тематики, а также проблемы во взаимоотношениях центра и регионов. Хуже остальных освещены категории, связанные с представлением позиции региональных элит, со сферами и направлениями совершенствования управления регионами, каналами и механизмами оптимизации территориального управления.

При этом важной сферой и направлением совершенствования управления регионами является экономическое развитие; не получают одобрения нововведения, связанные с национально-государственным строительством и обеспечение безопасности. В анализируемых изданиях механизмами оптими-

Рис. 1 – Количество вопросов, затронутых в отобранных для исследования изданиях, посвященных центр-периферийной тематике

зации территориального управления чаще всего назывались развитие горизонтальной кооперации и совершенствование политики финансового выравнивания. Наиболее эффективными каналами совершенствования взаимодействия центра и регионов признаются Администрация Президента РФ и полномочные представители в федеральных округах, а также Совет Федерации ФС РФ. Примечательно, что политические партии и региональные власти не представляются на страницах газет и журналов как действенные.

Когнитивное картирование как метод прикладного политологического исследования было направлено на выявление в политических текстах структуры рассуждения (что чему способствует/препятствует, что из чего следует и т. п.), и на основании этого делались выводы о мышлении автора текста и его видении политической ситуации. Обычно когнитивное картирование реализуется в политических текстах и речах политиков, так как оно позволяет определить факторы, которые учитывают политики при принятии решений. Стратегия выбора факторов задает возможную типологию политического мышления. Речь идет о поиске в структуре человеческого мышления познавательных базовых конструкций, в рамках которых происходит осмысление реальной информации.

Когнитивный подход во многом является междисциплинарным, а сама методика когнитивного картирования включает в себя ряд категорий и элементов, воспринятых из нескольких научных дисциплин. В частности, из психологии заимствована идея баланса индивидуальных познавательных конструкций, из статистики – правила интерпретации количественных характеристик когнитивной карты. Кроме того, при анализе комплексной структуры взаимосвязей переменных используются такие понятия из математической теории графов, как «цепи» и «циклы».

При изучении особенностей взаимодействия центра и периферии в современной России важным является то, как лица, принимающие решения, видят реальную ситуацию.

В ходе исследования проанализированы мнения политиков по важнейшим аспектам взаимодействия центра и регионов, высказанные ими на страницах тех же печатных СМИ (их перечень соответствует изданиям, выбранных для контент-анализа). В качестве индикаторов исследования выступали следующие категории:

– характер публикации (интервью, авторская статья, аналитическая статья);

– проблема (проблемы политикотерриториальной организации России, реформа федеративных отношений, верти-

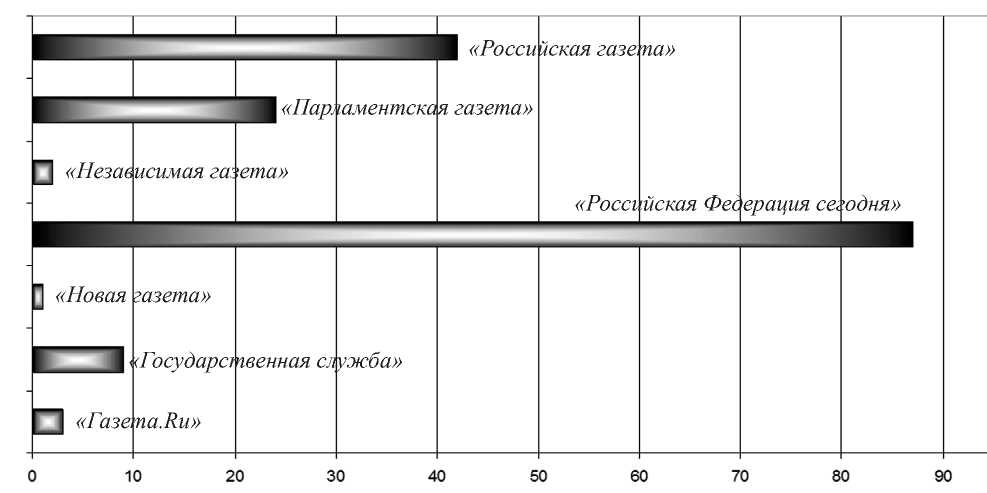

Рис. 2 – Количество вопросов, затронутых в отобранных для исследования изданиях, посвященных видению политическими деятелями проблем центр-периферийных отношений

кальные коммуникации, горизонтальные коммуникации, новые механизмы региональной политики);

– отношение к проблеме («местническо-этнократическое», «открытое», иное).

Правильно составленная когнитивная карта, с тщательно изученным операционным кодом текстов и речей политика – помогает увидеть дальнейшие перспективы исследуемой проблемы, узнать, какую политику изучаемый объект поведет в дальнейшем. Действия и характеристики лидеров дают «ключ» к их когнитивным моделям, что позволяет с определенной степенью достоверности осуществлять эти предсказания.

Подводя общий итог проведенному когнитивному картированию, следует отметить, что наиболее широко видение политических деятелей центр-периферийной тематики освещается в газете «Российская Федерация сегодня» (87 статей), «Российской газете» (42 статьи), «Парламентской газете» (24 статьи). В остальных изданиях тема не получила достаточного внимания. В «Новой газете» политики и чиновники высказывались всего 1 раз, в «Независимой газете» – 2, в «Газета. Ru» – 3, в издании «Государственная служба» – 9 (рис. 2).

Чаще всего в этих публикациях затрагивались вопросы, связанные с новыми механизмами региональной политики и вертикальными коммуникациями России.

Практически не поднимались иные категории. Отношение политических деятелей к интересующим нас вопросам, в основном «открытое», представлялось чаще в форме интервью. Наблюдаются существенные различия в освещении интересующих категорий тематики в 2009 и 2010 гг.

С учетом вышеуказанного обнаруживается, что главная направленность устремлений федеральной и региональной элит, представителей науки и общественных организаций кроется в стратегических базисных факторах качественного и количественного роста человеческого капитала и экономического развития. С целью оптимизации территориального развития и достижения регионального развития для этого потребуется создание и развитие в Российской Федерации и ее субъектах политических, научных, правовых, нормативных, институциональных, социальных и экономических основ высокого качества жизни и здоровья нации.

Также вполне очевидно, что полученные данные свидетельствуют о доминировании центра и отсутствии региональных инициатив, что требует постановки первоочередной цели и реализации необходимых шагов по смещению «центра тяжести» от центра к регионам. Это позволит использовать уже накопленный потенциал на региональном уровне, где у властей часто не хватает необходимых возможностей.

Список литературы Проблемы территориального управления современной России (по результатам прикладного политологического исследования)

- Краснов Б. И. Предмет и специфика прикладной политологии//Социально-политический журнал. -1997. -№ 3. -С. 40-47.

- Симонов К. В. Политический анализ: учеб. пособ. [Электронный ресурс]. -Режим доступа: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001077/st000.shtml -Загл. с экрана (дата обращения 25.06.2011).