Проблемы трудовой и внутрисемейной деятельности старшего поколения

Автор: Васильева Е.В.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 5 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен анализ тенденций и социально-экономических условий трансформации института бабушек в России. В качестве теоретической рамки исследования рассмотрены положения неоклассической теории и неоинституционализма, объясняющие природу института бабушек. Сформирована система показателей, описывающих демографические характеристики населения и его поведение. Информационной базой исследования выступили данные Федеральной службы государственной статистики. Анализ проводился в разрезе всех участников: прародители – сами «бабушки», родители, внуки и государство как участник, формирующий среду, в которой функционирует институт бабушек. Исследование показало, что институт бабушек трансформируется, адаптируясь к новым социально-экономическим условиям, сохраняя при этом свою значимость. С одной стороны, пожилые люди стали более востребованы в экономике и обществе. Происходит существенный рост занятости пожилого населения, особенно среди женщин 55–59 лет. С другой стороны, бабушки и дедушки еще активнее стали участвовать в жизни внуков. Доля бабушек, осуществляющих ежедневно уход за детьми, увеличилась с 22,2 до 32,2%, а дедушек – с 13,2 до 23,4%, что объясняется увеличением числа домохозяйств, состоящих из одного родителя с детьми (с 13,0 до 21,1% от числа домохозяйств с детьми), а также повышением занятости женщин, имеющих детей (с 76 до 82,8%). Результаты российских социологических исследований показывают институциональный характер мотивации участия пожилого населения в воспитании внуков, для большинства опрошенных характерны жертвенные установки, однако такая позиция не поддерживается родителями, которые ориентируются на самостоятельное воспитание детей, обращаясь к бабушкам и дедушкам, когда требуется помощь.

Институт бабушек, старение населения, занятость, пожилое население, домохозяйства, женщины

Короткий адрес: https://sciup.org/147252107

IDR: 147252107 | УДК: 331.522+314.146 | DOI: 10.15838/esc.2025.5.101.9

Текст научной статьи Проблемы трудовой и внутрисемейной деятельности старшего поколения

Современные концепты «активного долголетия» и «общества для всех возрастов» существенно пересматривают и расширяют траектории старения населения. В научной дискуссии о пожилых людях утвердился новый подход, согласно которому государственная политика обеспечивает участие пожилых во всех сферах жизни общества (Григорьева, Келасьев, 2016). Социально-экономический контекст подобных изменений в общественных и внутрисемейных ролях пожилых людей составляют увеличение продолжительности жизни и карьеры, нуклеаризация семей, урбанизация, повышение уровня и качества жизни, развитие социальной инфраструктуры. Как справедливо отмечено в экспертном аналитическом докладе АНО «Национальные приоритеты»1, в условиях изменения возрастной структуры населения, а также усиливающейся потребности российской экономики в кадрах представители старшего поколения становятся одним из ключевых ресурсов общества. Однако традиционная роль старшего поколения в семье, связанная с заботой о младшем поколении, сохраняет свою значимость. Наложение этих тенденций ставит перед старшим поколением выбор между самореализацией в обществе и выполнением традиционной роли в семье. В результате институт бабушек, когда пожилая женщина берет на себя заботы по уходу за своими внуками, значительно трансформируется и даже постепенно уходит в прошлое (Сорокин, 2014; Римашевская, 2003). В рамках нашего исследования сделана попытка проанализировать тенденции и социально-экономические условия трансформации института бабушек в России, поскольку понимание мотивации и факторов, с которыми сталкивается старшее поколение, поможет оптимизировать взаимодействие между институтами рынка труда, социальной защиты и семьи, что особенно важно в контексте обеспечения устойчивого развития российского общества. Для достижения поставленной цели сформулированы три задачи: во-первых, рассмотреть теоретические подходы, объясняющие поведенческие модели представителей старшего поколения в контексте их социальной активности, включая участие в общественной жизни и выполнение семейной роли – бабушек и дедушек; во-вторых, разработать подход к исследованию трансформации института бабушек, основанный на анализе статистических данных по показателям, характеризующим демографические и социально-экономические условия формирования поведения всех участников этих отношений; в-третьих, на основе апробации разработанного подхода выявить закономерности и сложившиеся тренды развития института бабушек в России.

Теоретические рамки исследования

В данном исследовании под институтом бабушек понимается устойчивая форма организации деятельности старшего поколения семьи – прародителей, реализующих функции (их часть) родителей по уходу за младшим поколением – внуками и их воспитанию. С учетом феминизации старения и гендерного распределения ролей в семье в первую очередь институт бабушек формируют женщины, но эти функции могут на себя брать и мужчины, поэтому исследование касается представителей обоих полов прародителей, т.е. бабушек и дедушек.

В рамках неоклассической школы развиты две модели, объясняющие распределение ресурсов семьи: модель семейного консенсуса Самуэльсона и альтруистическая модель Беккера. Первая модель построена на гипотезе о постоянном «семейном консенсусе», который представляет собой согласование интересов или компромисс членов семьи. Консенсус в предпочтениях членов семьи П.А. Самуэльсон объясняет родственными связями (“blood is thicker than water” (Samuelson, 1956), поэтому семья действует так, как будто она максимизирует свою общую функцию благосостояния (групповых предпочтений). Согласно моделям экономики поколений (Lee, 1980; Lee, 2007; Lee, Mason, 2014), внутрисемейные отношения предполагают перераспределение ресурсов (финансов, времени и др.) между членами семьи, экономическим механизмом которого является межпоколенческий трансферт. Определяющей чертой такого трансферта выступает отсутствие явного «что-то в обмен на что-то» (quid pro quo)2.

В альтруистической модели Г. Беккера «функция группового предпочтения» идентична функции главы-альтруиста, даже если он не обладает суверенной властью в семье. «Оптимальное перераспределение» доходов является результатом альтруизма и добровольных вкладов. Альтруисту становится лучше от действий, которые повышают доход его семьи, и хуже от действий, которые его снижают. Поэтому он будет воздерживаться от действий, которые повышают его собственный доход, если они еще больше снизят доход семьи; и он будет предпринимать действия, которые снижают собственный доход, если они еще больше увеличат семейный доход (Becker, 1991). Согласно Г. Беккеру, распределение времени любого члена семьи будет находится под сильным влиянием возможностей, имеющихся у других ее членов (Беккер, 2003). Альтруизм в семье подтверждается тем, что родители, жертвуя собственным потреблением и комфортом, тратят деньги, время и усилия на детей, внося вклад в их человеческий капитал. Но даже альтруистичным родителям приходится искать компромисс между своим потреблением и человеческим капиталом детей. Более того, в современных обществах кровное родство является менее значимым, чем в традиционных обществах, где значительную часть времени и других ресурсов инвестируют в детей бабушки, дедушки, тетушки и другие родственники, заботящиеся об их благополучии и поведении (Беккер, 2003). Рост государственных и частных программ в области образования, здравоохранения и социальной помощи ослабил связь между членами семьи за счет размывания ее традиционной роли в том, что касалось защиты ее членов от разного рода рисков. Родственники не только теряют интерес к мониторингу и контролю над членами семьи, но и их способность делать это снижается, так как члены семьи рассредоточиваются в поисках лучших возможностей.

Модели неоклассической школы рассматривают хозяйствующего субъекта как рационального индивида, нацеленного на эффективное распределение ограниченных ресурсов. В рамках институционализма демонстрируется, что спектр стимулов домохозяйства намного шире. Согласно Г. Саймону, рациональность людей ограничена недоступностью всей возможной информации и их способностью к ее обработке, поэтому они не стремятся выбрать наилучшую альтернативу, а пытаются найти удовлетворительное решение своих собственных проблем (Simon, 1955). На экономическое поведение людей влияет не только рациональный расчет, но и институты, т.е. привычки, моральные нормы, установки. С точки зрения Т. Веблена, поведение индивида определяется его привычными отношениями с членами своей группы, и сами эти отношения, имея институциональный характер и силу (последовательность обычая, предписания), меняются (Veblen, 1909). Привычные способы действия и мышления не только становятся привычным делом, простым и очевидным, но и санкционируются общественным соглашением, становятся правильными и должными, порождая принципы поведения (Веблен, 2024).

Таким образом, с учетом рассмотренных положений экономических школ, можно сделать вывод, что институт бабушек имеет двойствен- ную природу. С одной стороны, он основан на экономической целесообразности, поскольку помогает рационально распределить ресурсы внутри семьи. С другой стороны, этот институт представляет собой устоявшуюся традицию и форму взаимодействия между поколениями. Обе экономические школы отмечают изменения, происходящие во внутрисемейных отношениях под влиянием различных тенденций. В частности, трансформация института бабушек в XXI веке определяется следующими основными тенденциями.

Демографические тенденции: значительный рост продолжительности жизни позволяет старшему поколению больше времени взаимодействовать с младшим, а снижение рождаемости закономерно ведет к сокращению количества внуков. Это приводит к формированию новых моделей семьи: с преобладанием старшего поколения над младшим («утяжеленный верх») (Hagestad, 2006) или даже к полному отсутствию младших поколений. Такие изменения влияют на межпоколенческие отношения и распределение материальных ресурсов (Арбер, 2016). При этом возникает явление прародительской депривации – дискомфорт от нереализованного прародительского потенциала, запоздалого приобретения статуса «бабушка / дедушка» (Янак, 2021).

Социальные тенденции: смещение системы ценностей населения, в т. ч. пожилого, в сторону самореализации и социального взаимодействия в обществе. По данным социологов, после 60 лет появилось больше возможностей для активной жизни благодаря новым технологиям и формам занятости (Григорьева и др., 2023). Однако уровень самореализации снижается после 60 лет из-за ухудшения здоровья и изменения мотивации (Козлова, 2017). Кроме того, в обществе сложились четкие представления о поведении пожилых людей. Исследование Ю. Зеликовой показало, что современное российское общество характеризуется жесткой регламентацией возрастных и гендерных поведенческих норм. Для пожилых женщин роль бабушки остается единственной приемлемой моделью поведения (Зеликова, 2020).

Экономические тенденции: рост дефицита рабочей силы в экономике формирует потребность в привлечении на рынок труда женщин и пожилых людей, ранее занимавшихся воспитанием детей, и способствует развитию различных институтов, направленных на уход за детьми. Социологическое исследование И.И. Корчагиной показало, что 60,2% москвичек поддерживают идею о том, что «устройство ребенка в группу кратковременного пребывания способствует возобновлению занятости женщины после рождения ребенка» (Корчагина, 2018). Однако, как отмечено в работе Р. Сар-ти, различные решения в сфере ухода за детьми (государственные услуги, платная няня, уход за детьми со стороны бабушек и дедушек или других родственников) не являются взаимоисключающими (Sarti, 2010). В то же время возможности участия в воспитании внуков зависят от востребованности бабушек и дедушек на рынке труда. Однако на рынке туда они сталкиваются с противоречием: с одной стороны, существует значительный спрос на работников старшего возраста (Забелина, 2018), с другой стороны, пожилые люди сталкиваются с дискриминацией (Васильева, Тырсин, 2021; Клепикова, Колосницына, 2017).

В литературе активно изучаются отдельные аспекты трансформации роли пожилых людей, в частности бабушек, в семейных и общественных структурах – демографические сдвиги, социальные нормы, экономические факторы. Однако в рамках нашего исследования сделана попытка сформировать системный взгляд на трансформацию института бабушек через анализ демографических, социальных и экономических условий, влияющих на поведение всех участников этих отношений.

Подход к исследованию

Под влиянием демографических, социальных и экономических изменений трансформируется институт бабушек, причем не только в рамках семейной среды, но и общества ( рис. 1 ). Как отмечает Е.В. Коновалова, семья, воздействуя на различные отношения в обществе, оказывает влияние на характер всех процессов экономической жизни (Коновалова, 2013). Поэтому для исследования трансформации института бабушек рассмотрены все участники таких отношений: прародители – сами «бабушки», родители, внуки и государство как участник, формирующий среду, в которой функционирует этот институт.

Рис. 1. Институт бабушек

Источник: составлено автором.

С целью проанализировать трансформацию института бабушек под влиянием современных реалий определены показатели, описывающие демографические и социально-экономические условия формирования поведения участников этих отношений.

Прародители.

Численность и потенциал прародителей. Фактически к прародителям – бабушкам и дедушкам, относят людей, которые являются родителями родителей текущего поколения, другими словами, необходимо наличие семейной связи «бабушка / дедушка – внук». Как утверждает О.М. Шубат, в официальной российской статистике нет данных, позволяющих провести такую идентификацию (Шубат, 2022). На основе косвенных данных (среднего возраста женщины при рождении) и досче-тов она рассчитала, что бабушками в среднем женщины становятся в 48–49 лет, а мужчины дедушками – в 53 года3. В рамках нашего исследования критерием прародителей является возраст. Условно к ним отнесено население в возрасте 55 лет и старше, что соответствует особенностям статистической отчетности. Исследование направлено на выявление общих трендов, а не частных случаев взаимодействия в рамках института бабушек, поэтому такое допущение оправдано. Для анализа важно учитывать разные возрастные группы пожилых людей, так как восприятие раннего и позднего прародительства различается (Булыгина, Комарова, 2019). Для анализа потенциала активного долголетия как фактора участия пожилого населения в жизни общества и семьи в систему включены показатели состояния здоровья и уровня образования (Zaidi et al., 2013).

Трудовая и социальная активность прародителей. При анализе трудовой активности прародителей учитывался не только уровень их занятости (в том числе с учетом наличия пенсии по старости), но и характер выполняемых ими профессиональных функций (в качестве руководителя и специалиста высшего уровня квалификации). Изучение причин продолжения трудовой активности позволяет понять их выбор между самореализацией в обществе и выполнением традиционной роли в семье. Анализ социальной активности прародителей проводился на основе показателей их вовлеченности в активный досуг, посещения развлекательных и спортивных мероприятий, а также ежедневного ухода за детьми.

Родители .

Численность и характеристика поведения родителей. Анализ поведения родителей рассмотрен на основе показателей домохозяйств с детьми, их структуры и уровня урбанизации. Отдельно проанализированы показатели репродуктивного поведения матерей.

Занятость женщин-матерей. Согласно Семейному кодексу, родители имеют равные права и обязанности в отношении детей. Однако проблема совмещения работы и ухода за детьми особенно актуальна для женщин (Журавлева, Гаврилова, 2017; Карабчук, Нагерняк, 2013). Нобелевский лауреат К. Голдин отмечает, что, несмотря на «тихую революцию», изменившую роль женщины в обществе, в семье мало что изменилось (Goldin, 2025). Поэтому при анализе потребности в помощи бабушек и дедушек учитываются занятость женщин-матерей, их семейный статус и возраст детей.

Внуки.

Численность внуков. С опорой на доступную статистическую базу к внукам отнесены дети и подростки, т. е. население в возрасте моложе 18 лет, что носит определенную долю условности. Более того, сам возраст внуков оказывает существенное влияние на характер отношений с бабушками и дедушками (Булыгина, Комарова, 2019). Дети в раннем и дошкольном возрасте получают максимальные преимущества от личного общения с ними, их физического присутствия, а в подростковом возрасте связь становится менее близкой. Поэтому отдельно рассмотрены дети дошкольного и школьного возраста и подростки.

Инфраструктура для воспитания и развития детей и подростков. Развитая социальная инфраструктура для детей и подростов позволяет родителям более эффективно распределять свои ресурсы (время и внимание)4, что соответственно снижает потребность в помощи бабушек и дедушек по воспитанию.

Государство . Результаты деятельности государства в сфере образования, семейных отношений и занятости населения отражаются в перечисленных выше показателях, поэтому анализ строился на описании ситуации и приоритетов развития общества и фокусировался на качественных аспектах институциональных преобразований.

Информационной базой исследования выступили данные Федеральной службы государственной статистики, в том числе результаты федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и итоги Всероссийских переписей, а также результаты социологических опросов, проводимых Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и исследователями. Основным источником эмпирических данных исследования является комплексное наблюдение условий жизни населения, которое осуществляется Росстатом с 2011 года, поэтому в качестве временного периода исследования выбран период 2011–2024 гг.

Результаты исследования

На основе предложенной системы показателей проведен анализ экономической востребованности института бабушек и его трансформации под влиянием современных реалий в России в разрезе участников таких отношений.

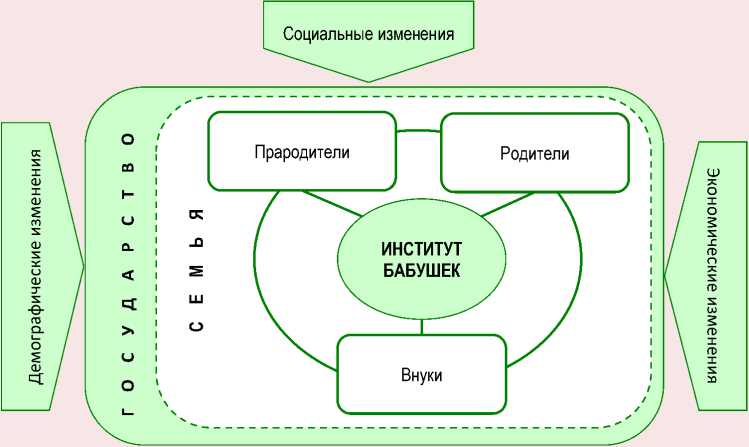

Прародители. В России за 2011–2025 гг. численность пожилых людей (55 лет и старше) существенно возросла – с 36,2 до 44,2 млн человек, т. е. на 22% ( рис. 2 ). В возрастной структуре населения их доля увеличилась с 25,3 до 30,2%. Однако процесс старения не является «глубоким», доля так называемых «старых пожилых» (“old-old”) людей значительно не увеличивается, поскольку значимого смещения смертности населения в более старшие возрастные группы не происходит (Васильева, 2024). За 2011–2023 гг. ожидаемая продолжительность предстоящей жизни у мужчин, достигших 60 лет, увеличилась лишь на 2,6 года, а у женщин, достигших 55 лет, – на 2,2 года, составив 17,7 и 27,0 лет соответственно. Снижается уровень «феминизации» старения: если в 2011 году на 100 мужчин в возрасте 55 лет и старше приходилась 171 женщина соответствующего возраста, то в 2025 году – 158 женщин.

Рис. 2. Численность населения пожилого возраста, на 1 января, млн человек

□ 55 лет и старше □ 65 лет и старше □ 75 лет и старше

Источник: данные Росстата.

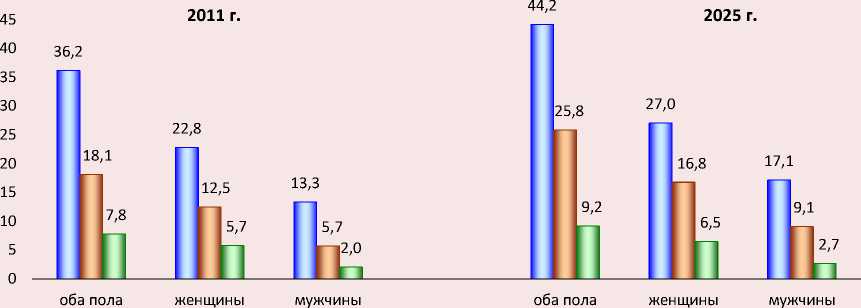

За 2011–2024 гг. существенно вырос уровень занятости пожилого населения (рис. 3). В первую очередь рост отмечается среди женщин в возрасте 55–59 лет: за 2019–2024 гг. уровень их занятости увеличился с 54,8 до 75,1%. Также за этот период занятость мужчин в возрасте 60–69 лет возросла с 29,9 до 40,9%. На такую динамику трудовой актив- ности пожилого населения повлияли изменения в пенсионном законодательстве, а именно повышение возраста выхода на пенсию. За 2012–2023 гг. увеличилась доля занятых женщин в возрасте 55 лет и старше, имеющих высшее образование (с 28,8 до 32,3%), среди мужчин ситуация существенно не изменилась (с 25,7 до 25,4%).

Рис. 3. Уровень занятости населения по возрастам, %

■ 55-59 лет ■ 60-69 лет* ■ 70 лет и старше*

* До 2017 года – возрастная группа 60–72 года.

Источник: данные Росстата. Итоги выборочного обследования рабочей силы.

Рис. 4. Доля руководителей и специалистов высшего уровня квалификации, % от численности занятого населения соответствующего пола и возраста

Источник: данные Росстата.

Кроме того, за 2011–2023 гг. доля специалистов высшего уровня квалификации среди женщин старше 55 лет возросла с 28,8 до 33,7%, наиболее заметный рост отмечается в возрасте 55–59 лет – с 28,0 до 33,3% ( рис. 4 ). Среди мужчин пожилого возраста, напротив, доля специалистов высшего уровня квалификации снижается. За 2011–2023 гг. численность руководителей пожилого возраста сократились с 521,1 до 352,6 тыс. человек, а их доля – с 12,4 до 9,0% от численности занятых мужчин в возрасте 55 лет и старше. В то же время доля руководителей в возрасте 50 лет и старше не только остается самой высокой среди всех возрастных групп, но и выросла с 32,2% от численности руководителей всех возрастов в 2012 году до 36,3% в 2024 году.

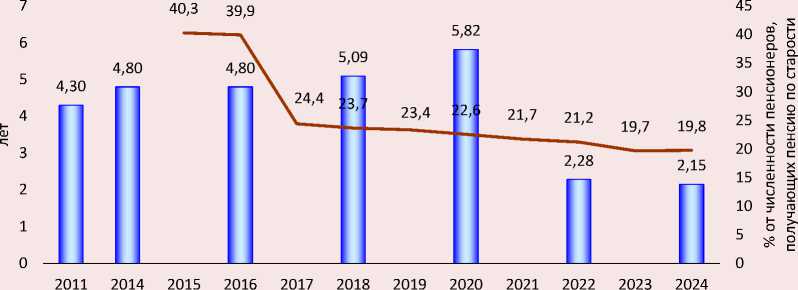

Динамика трудовой активности пожилого населения и трудовой активности пенсионеров, получающих пенсию по старости, противоположная. Как видно на рисунке 5 , занятость среди пенсионеров, напротив, сокращается. Во-первых, введение федерального закона об «неиндексации пенсии работающим пенсионерам» только за 2017 год снизило их долю с 39,9 до 24,4%. Во-вторых, повышение пенсионного возраста уменьшило трудовой стаж пенсионеров с 5,8 года в 2020 году до 2,3 в 2022 году. Причем эти тренды сохраняются, по данным за

2024 год, доля работающих пенсионеров составила 19,8%, а трудовой стаж после назначения пенсии по старости – 2,2 года. Согласно результатам опроса ВЦИОМ за 2020 год5, причинами, по которым пенсионеры продолжают работать, россияне считают недостаточный размер пенсии (74%), стремление материально помочь детям и внукам (56%), желание быть с людьми, в коллективе (32%), а также интерес к работе (19%) или привычку работать (16%). Аналогичные результаты показал опрос работающих пенсионеров Саратова в 2020 году (Шахматова, 2021): недостаточный размер пенсии (81%), стремление материально помочь детям, внукам (36%), желание избежать одиночества, быть на людях, в коллективе (28%), привычка работать (24%), интерес к работе, желание работать (21%), причем гендерных отличий в ответах не выявлено. Данные опроса населения Вологодской области (Ильин и др., 2025) подтверждают, что среди мотивов продолжения трудовой деятельности преобладают инструментальные мотивы потребности в дополнительном заработке (41%) и стремления быть финансово независимым, в том числе чтобы помогать детям и внукам (40%).

Рис. 5. Трудовая активность пенсионеров

■ ■ Среднее число лет трудового стажа после назначения пенсии по старости*

^^^^^mДоля работающих пенсионеров, получающих пенсию по старости

* В год достижения общеустановленного пенсионного возраста.

Источник: данные Росстата. Комплексное наблюдение условий жизни населения.

За 2011–2024 гг. произошли изменения в характере социальной активности пожилого населения. Доля пожилых, способных вести активный образ жизни и занимающихся какими-либо видами активного отдыха, варьируется в пределах 5–8%, среди женщин она немного ниже (4–6%). Из тех, кто способен вести активную жизнь, в 2024 году лишь четверть занималась какими-либо видами активного отдыха (в 2011 году треть). В целом подтверждается вывод, сделанный на основе опроса жителей Свердловской области в 2021 году (Нешатаев, 2022): бабушки и дедушки более склонны к пассивному отдыху и «одомашненным» видам деятельности, а наиболее популярными формами досуга опрошенных прародителей являются помощь в воспитании внуков (48,6%), работа на даче и в огороде (47,8%). В то же время структура регулярно посещаемых мероприятий изменилась, увеличилась доля пожилого населения, посещающего кинотеатры (с 1,2 до 12,6%), театры (с 2,8 до 15,0%), концерты (с 3,9 до 17,3%), художественные выставки, музеи (с 1,9 до 9,5%), рестораны, кафе, бары (с 1,8 до 28,7%), спортивные мероприятия (с 2,4 до 7,0%), но лидер сохранился – религиозные учреждения (с 22,5 до 33,1%). Значительно возросла доля пожилых людей, которые совершали туристическую или экскурсионную поездку за последние 12 месяцев (с 7,8 до 42,3%).

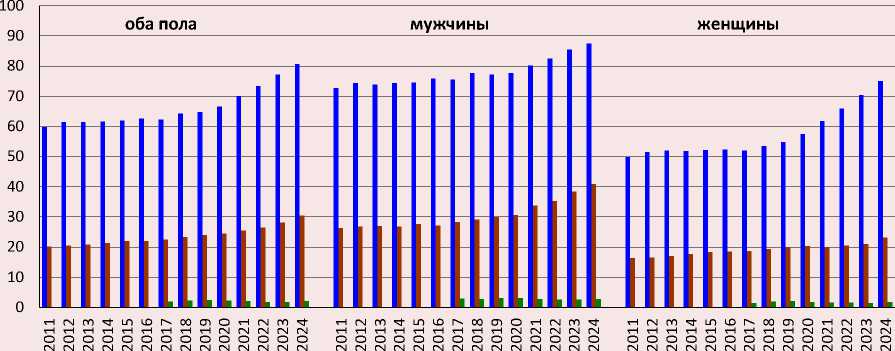

Как показывают итоги статистических наблюдений, редукции значимости традиционного института бабушек (Арутюнян, 2012) и исчезновения феномена «русской бабушки» (Сорокин, 2014) не происходит, за 2011–2024 гг. доля лиц в возрасте 55 лет и более, осуществляющих ежедневно уход за детьми, увеличилась с 19,1 до 28,8% ( рис. 6 ). Этот рост отмечается как среди бабушек (с 22,2 до 32,2%), так и среди дедушек (с 13,2 до 23,4%). А.В. Короленко выявила, что чаще общаются с младшими поколениями женщины в возрасте 60–64 лет с высоким уровнем образования, продолжающие трудовую деятельность на пенсии, проживающие не одиноко (Короленко, 2018). Ю. Зе-ликова считает, что сложившиеся в обществе нормы и правила, когда для пожилых женщин есть только одна роль – бабушки, приводят к их самодискриминации (Зеликова, 2020). Это соответствует результатам опроса ВЦИОМ в 2024 году6, 69–75% пожилых россиян считают необходимым максимальное участие бабушек

Рис. 6. Доля лиц в возрасте 55 лет и более, осуществляющих ежедневно уход за детьми (своими или чужими), %

Источник: данные Росстата. Комплексное наблюдение условий жизни населения.

и дедушек в воспитании внуков, тогда как только 12–18% поддерживают идею «свободных» бабушек и дедушек. Примечательно, что молодое поколение (зумеры и миллениалы) демонстрирует иную позицию: старшее поколение должно жить в первую очередь для себя (48– 55%), а не для внуков (28–36%).

Родители. По итогам Всероссийских переписей населения 2010 и 2020 гг., число домохозяйств, имеющих детей младше 18 лет, сократилось на 2,6 млн ( таблица ), при этом продолжает расти численность одиноких матерей (с 2,1 до 2,7 млн) и отцов (с 226 до 494 тыс.). Доля домохозяйств, состоящих из одиноких родителей с детьми, возросла с 13,0 до 21,1% от числа домохозяйств с детьми. Необходимо отметить, что за рассматриваемый период число разводов сократилось (за 2011–2024 гг. – с 4,7 до 4,4 развода на 1000 чел. населения), но и число браков значительно уменьшилось (с 9,2 до 6,0 на 1000 чел. населения).

В то же время число домохозяйств, состоящих из одного родителя с детьми и бабушки (или дедушки), сократилось с 894 до 805 тыс., но их доля сохраняется (в 2010 году – 5,0%, в 2020 году – 5,3% от числа домохозяйств с детьми). Т.Л. Кузьмишина отмечает, что жизнь с прародителями порождает искажение границ семейной системы (Кузьмишина, 2014). Это может привести к напряженности в отношениях между матерями и бабушками, когда их представления о воспитании ребенка не совпадают (Bektas et al., 2022; Con Wright, 2025), поэтому родители нуждаются в помощи своих родителей в воспитании детей, но ограничивают ее. Дж. Мейсон, В. Мэй и Л. Кларк сформулировали такой консенсус, как «будь рядом» и «не вмешивайся» (Mason et al., 2007). По результатам опроса 2005 года: 51% опрошенных высказываются за ограниченное участие прародителей в воспитании внуков (Вовк, 2006).

Число домохозяйств, имеющих детей моложе 18 лет, тыс. домохозяйств

|

Домохозяйства |

2010 |

2020 |

|

Домохозяйства, имеющие детей младше 18 лет |

17877 |

15231 |

|

Домохозяйства, состоящие из матери с детьми младше 18 лет |

2095 |

2727 |

|

Домохозяйства, состоящие из отца с детьми младше 18 лет |

226 |

494 |

|

Домохозяйства, состоящие из матери (отца) с детьми младше 18 лет и одного из родителей матери (отца) |

894 |

805 |

|

Источник: данные Росстата; Всероссийских переписей населения 2010 и 2020 гг. |

||

Проведенное в 2020 году исследование ВЦИОМ7 показало, что лишь 27% россиян склонны доверить воспитание бабушке и дедушке. Большинство (66%) считают, что молодой семье без материальных трудностей лучше отдать детей в детский сад, причем женщины и поколение 35–44 лет заявляли об этом чаще (69 и 74% соответственно). По данным социологического исследования «Семья и семейные поколения: взгляд поколений» (Ростовская, Его-рычев, 2022), 65,1% родителей сами ухаживают за детьми, лишь 3,4% респондентов ответили, что эту роль на себя берут бабушки и дедушки. Т.К. Ростовская и А.М. Егорычев связывают это с влиянием советского наследия на институт семьи. В российской семье до сих пор сохраняются гендерные нормы советской эпохи, согласно которым женщина может работать и строить карьеру, но основная ответственность за семью и детей лежит на ней (Доброхлеб, Бал-лаева, 2018). При этом в России набирает популярность западная идеология интенсивного материнства (Исупова, 2018), хотя этот стандарт воспитания не одинаково воспринимается всеми родителями (Faircloth, 2023).

Еще одним параметром домохозяйств выступает уровень их урбанизации: 73,5% домохозяйств с детьми проживают в городских населенных пунктах, а 26,5% – в сельских, за анализируемый период это соотношение не изменилось.

Е.В. Землянова и В.Ж. Чумарина показали изменение возрастной модели рождаемости в России со сдвигом ее в старшие возраста (Зем-лянова, Чумарина, 2018). За 2011–2022 гг. средний возраст матери при рождении детей вырос с 27,7 до 28,9 года. В результате бабушки и дедушки долго пребывают в ожидании внуков, а когда появляются внуки, им самим уже часто нужна помощь со стороны родственников (Гурко, 2020).

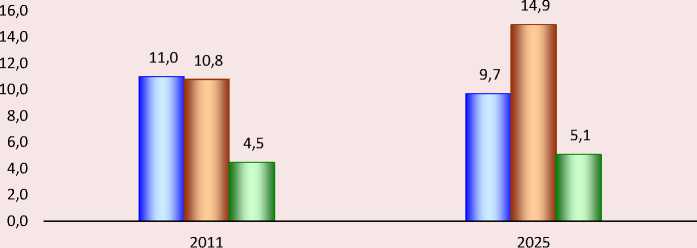

Как справедливо отмечено в Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 гг.8, в России женщины ориентированы на полную занятость, карьерный рост в сочетании с семейными обязанностями и воспитанием детей. За 2011–2024 гг. доля занятых женщин, имеющих детей дошкольного возраста, увеличилась с 63,6 до 67,6% ( рис. 7 ). Но с «пандемийного года» сокращается уровень

Рис. 7. Уровень занятости женщин в возрасте 20–49 лет, %

90,0

85,0

80,0

75,0

76,0

70,0

88,7

76,0

78,8 79,4 80,2 81,4 82,0 82,8

76,4 76,6 76,0 76,8 77,9 78,3 '''''''^pp^zzlfF-^

77,8 78,6 79,2 78,7 77,5 79,4 80,2 81,2 81,4

с детьми в возрасте 0-6 лет без детей моложе 18 лет с детьми моложе 18 лет с детьми в возрасте 0-2 лет

Источник: данные Росстата. Итоги выборочного обследования рабочей силы.

занятости женщин с детьми до трех лет, в 2019 году он составлял 50,9%, а в 2024 году – уже 45,8%. В целом занятость женщин не зависит от наличия у них детей, с 2019 года уровень занятости среди женщин с детьми даже выше, чем среди женщин без детей (в 2024 году – 82,8 и 81,4% соответственно).

Занятость замужних и одиноких матерей увеличивается, но занятость женщин, не состоящих в браке, выше. Среди одиноких матерей, у которых младшему ребенку меньше 15 лет, имели полную занятость 76,7% (в 2021 году – 74,1%), 16,7% были безработными (в 2021 году – 18,5%). Среди замужних матерей 69,0% женщин имели полную занятость (в 2021 году – 64,2%) и 22,1% были безработными (в 2021 году – 24,5%).

Внуки. В России увеличивается соотношение численности старшего поколения по отношению к численности молодого поколения. Условно в 2011 году на одного внука (лиц в возрасте до 18 лет) приходилось 2,8 лиц в возрасте старше 55 лет, в 2025 году – уже 3,1. За 2011–2025 гг. численность детей (14 лет и младше) возросла с 21,8 до 24,7 млн человек (рис. 8). Однако численность детей дошкольного воз- раста снижается, что связано с сохранением волнообразной деформации возрастного состава населения России9, с учетом негативной динамики рождаемости населения ожидается дальнейшее сокращение численности этой возрастной группы населения и в целом детей. Согласно прогнозу Росстата10, за 2024–2042 гг. численность населения моложе трудоспособного возраста (15 лет и младше) уменьшится в 1,2 раза. Численность подростков (15–17 лет) за 2011–2025 гг. увеличилась на 603,6 тыс. человек, в 2025 году она составила 5,1 млн человек. Подобная возрастная структура детей и подростков в России, безусловно, влияет на институт бабушек и перспективы его развития.

За 2011–2024 гг. повысилась доступность услуг, связанных с обучением и воспитанием детей. Если в 2011 году обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях составляла 570 мест на 1000 детей, то в 2024 году – 811 мест. В то же время, по данным статистических сборников ВШЭ11, за 2011–2023 гг. количество дошкольных организаций снизилось с 45 до 32 тыс. Повышение доступности, как отмечает А.Л. Синица, связано с уплотнением групп и развитием групп

Рис. 8. Численность населения в возрасте 17 лет и младше, на 1 января, млн человек

□ 0-6 лет □ 7-14 лет □ 15-17 лет

Источник: данные Росстата.

кратковременного пребывания детей (Синица, 2017). Косвенно это предположение подтверждается ростом численности воспитателей (за 2010–2023 гг. – с 485,2 до 509,4) и нагрузки на них (с 11 до 13 воспитанников на 1 воспитателя). В аналитическом докладе ВШЭ «Векторы развития дошкольного образования в условиях современных вызовов» сказано, что государство поддерживает создание новых мест для детей до трех лет в негосударственном секторе дошкольного образования, в том числе на основе государственно-частного партнерства (Абанкина и др., 2022). В частности, нацпроектом «Демография» предусмотрены субсидии индивидуальным предпринимателям и негосударственным организациям из федерального бюджета на создание дополнительных групп для детей в возрасте от полутора до трех лет в частных детских садах. Однако удельный вес численности детей, посещающих частные дошкольные образовательные организации, сохраняется и не превышает 1,5% в общей численности детей дошкольных образовательных организаций. Это может говорить о высокой доступности государственного образования и невысокой востребованности частного образования.

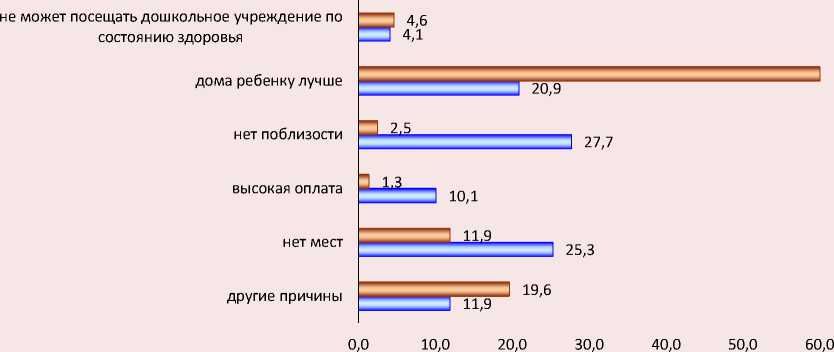

За 2011–2024 гг. доля детей в возрасте 3–6 лет, поставленных на очередь для получения места в дошкольной образовательной организации, возросла с 25,9 до 37,7% от общего числа детей в соответствующем возрасте, не посещающих дошкольную образовательную организацию. За этот период значительно изменилась структура причин непосещения детьми детских садов. За 2011–2024 гг. увеличилась физическая и материальная доступность дошкольных организаций, доля детей, не посещающих дошкольную образовательную организацию, по причинам высокой оплаты и отсутствия мест, снизилась с 63,1 до 15,7% ( рис. 9 ). В 2024 году 60% детей в возрасте 3–6 лет не посещали дошкольные организации, поскольку «дома ребенку лучше» (в 2011 году – лишь 20,9%).

За 2011–2024 гг. существенно возросла доля детей в возрасте 5–17 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей этой возрастной категории (с 39,3 до 85,9%). За рассматриваемый период не изменилась численность детей, отдохнувших в детских и подростковых летних оздоровительных учреждениях, в 2024 году она составила 5,8 млн человек. В то же время число

Рис. 9. Распределение детей в возрасте 3–6 лет по причинам непосещения дошкольной образовательной организации, % от общего числа детей в соответствующем возрасте, не посещающих дошкольную образовательную организацию

□ 2024 □ 2011

Источник: данные Росстата. Комплексное наблюдение условий жизни населения.

детских и подростковых летних оздоровительных учреждений значительно сократилось (с 52 до 38,9 тыс.).

Государство . Согласно российскому законодательству, родители несут ответственность за своих детей. В статье 38 Конституции РФ указано, что забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей. Семейный кодекс РФ (статья 67) предоставляет бабушкам, дедушкам и другим родственникам лишь право на общение с ребенком, но не возлагает на них каких-либо обязательств по его воспитанию или содержанию. Трудовой кодекс РФ (статья 256) предоставляет родственникам право оформить декретный отпуск по уходу за ребенком, при условии, что родители не используют его и не получают соответствующие выплаты. Это разграничение прав и обязанностей имеет существенное значение при определении круга лиц, ответственных за благополучие несовершеннолетних. В литературе встречается попытка перевести институт бабушек – заботу бабушек и дедушек о своих внуках – в плоскость трудовых отношений, определяя их как «прародительский труд», требующий оплаты (Багирова, Сапожникова, 2021). Д.Г. Саитова предложила механизм государственного стимулирования такого труда, где в качестве «работодателя» выступает государство, а не родители, в обязанности которых входит забота о своих детях и их воспитание (Саитова, 2022). Стимулирование «прародительского труда» с правовой точки зрения не только не обосновано, но и экономически нецелесообразно. По сути, это переход официально трудоустроенного работника, обладающего к концу своей трудовой жизни значимыми и уникальными профессиональными навыками и являющегося налогоплательщиком, в «непрофессионалы», которые в редких случаях обладают нужными компетенциями в сфере воспитания детей, на неформальный рынок труда.

В условиях сокращения численности трудоспособного населения и роста дефицита кадров в России государство реализует комплексную политику по поддержке занятости граждан, уделяя особое внимание женщинам и лицам предпенсионного и пенсионного возрастов как значимой части трудового потенциала страны. Эта политика нацелена на формирование эффективной системы трудоустройства, учиты- вающей потребности всех категорий граждан, стремящихся к профессиональной реализации при сохранении семейных обязанностей. Государство разделяет с родителями ответственность за воспитание детей, создавая условия для раннего развития детей в возрасте до трех лет и осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей12. В 2021 году был запущен федеральный проект «Содействие занятости» в рамках нацпроекта «Демография», с 2025 года он трансформирован и вошел в нацпроект «Кадры». Важной составляющей этого проекта является расширение возможностей выхода на рынок труда для молодых матерей после отпуска по уходу за ребенком с обеспечением для них образовательных траекторий (Абанкина и др., 2022). Также государство поощряет бизнес, активно реализующий программы поддержки работающих женщин с детьми и карьерного продвижения женщин13. Кроме того, для обеспечения качественного ухода и развития ребенка в 2018 году был утвержден профессиональный стандарт «Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)», который упорядочивает требования к специалистам.

В 2016 году утверждена Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года14, которая предусматривает активное вовлечение пожилых людей в экономическую деятельность. В рамках этой стратегии предложены такие меры в сфере трудовой занятости пожилого населения, как поддержка предпринимательских инициатив граждан старшего поколения, развитие форм занятости (надомной, временной, гибкой и дистанционной), создание условий для недопущения дискриминации пожилых людей на рынке труда и продолжения их трудовой деятельности после наступления пенсионного возраста, развитие программ наставничества, а также обучение и переобучение пожилых людей, в том числе предпенсионеров.

В государственной политике России особое внимание уделяется укреплению межпоколенческих связей как важнейшему элементу развития института семьи. В частности, одной из задач Стратегии комплексной безопасности детей на период до 2030 года15 является создание условий для межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений. Концепция государственной семейной политики России на период до 2025 года16 направлена в том числе на укрепление межпоколенческих связей.

Обсуждение результатов

В результате проведенного анализа выявлены две взаимосвязанные тенденции в современном российском обществе: наблюдается существенный рост трудовой активности лиц пожилого возраста, в первую очередь среди женщин, и параллельно с этим усиливается их участие в процессе воспитания подрастающего поколения. Тенденция более активного участия бабушек и дедушек в жизни своих внуков характерна не только для России. Согласно данным Исследования здоровья, старения и выхода на пенсию в Европе (SHARE), 44% бабушек и дедушек в 11 европейских странах (Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Испания, Швеция и Швейцария) обеспечивают уход за детьми без присутствия родителей ребенка (Glaser et al., 2013). В Великобритании, как показывают данные Британского исследования социальных настроений (BSA), 63% бабушек и дедушек занимаются воспитанием внуков (Wellard, 2011). Согласно исследованию нидерландских ученых, вероятность того, что бабушки и дедушки заботятся о детях своих взрослых дочерей, за 1992–2006 гг. возросла с 0,23 до 0,41 (Geurts

-

15 О Стратегии комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года: Указ Президента Российской Федерации от 17.05.2023 г. № 358. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/ 406788976 (дата обращения 30.07.2025).

-

16 Об утверждении Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 2025 г.: Распоряжение Правительства РФ от 25 августа 2014 г. № 1618-р. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/ doc/70627660 (дата обращения 30.07.2025).

et al., 2014). Более того, в этом же исследовании утверждается, что, если бы уровень занятости пожилого населения не повысился, рост показателя был бы более значительным. Анализ данных Исследования состояния здоровья и выхода на пенсию (HRS) – опроса репрезентативной выборки американцев старше 50 лет, свидетельствует, что воспитание внуков бабушками и дедушками становится все более распространенным, особенно среди семей с низким социально-экономическим статусом (Lee, Tang, 2015). Ученые Королевского колледжа Лондона (di Gessa et al., 2016) на базе данных SHARE объясняют более высокий уровень интенсивного ухода за внуками со стороны бабушек и дедушек недоступностью формального ухода за детьми и занятостью матерей полный рабочий день. Эта взаимосвязь четко прослежена на примере 11 европейский стран. В таких странах, как Италия, Португалия, Румыния и Испания, где матери работают сверхурочно, более 40 часов в неделю, а также практически нет специальных учреждений по уходу за детьми, отмечается высокая степень участия бабушек и дедушек. В Великобритании, Нидерландах и Германии мало матерей, занятых продолжительным трудом, следовательно, они гораздо меньше полагаются на бабушек в отношении интенсивного ухода за детьми (Glaser et al., 2013). М.Х. Мейер на основе интервью с работающими американскими бабушками пришла к выводу, что многие из них меняют график работы, используют время отпусков и больничных, сокращают пенсионные счета отчасти потому, что у них больше социального обеспечения, гибкости и ресурсов, чем у их дочерей (Meyer, 2012).

Если европейские и американские исследования демонстрируют преимущественно экономическую основу мотивации бабушек в воспитании внуков, то результаты российских социологических исследований показывают ее институциональный характер. Опрос осетинок старшего возраста, имеющих внуков, свидетельствует, что 89% из них считают помощь внукам обязанностью, а 60% опрошенных чувствовали бы себя виноватыми, если бы не оказывали подобной поддержки (Дзагурова, 2021). А.В. Курамшев, Е.Е. Кутявина и С.А. Судьин отмечают, что собственные потребности и интересы бабушек отходят на второй план и под внуков выстраивается распорядок всей жизни. В ходе исследования на базе результатов опроса бабушек выявлено, что для большинства опрошенных характерны жертвенные установки (Курамшев и др., 2017).

Изучение поведенческих моделей бабушек и дедушек в России и странах Западной Европы демонстрирует ограниченность существующих экономических теорий для объяснения их мотивации участия в воспитании внуков. Многие исследования показывают, что, несмотря на естественные изменения в характере общения «прародитель – внук», связь между поколениями остается важной составляющей семейной системы (Kemp, 2007), обусловлена и практическими, и эмоциональными соображениями. При этом, согласно результатам социологических исследований, российская специфика проявляется в отсутствии доминирования рациональной логики при перераспределении ресурсов внутри семьи. Это прослеживается при сопоставлении поведенческих паттернов населения России и Эстонии на основе данных исследования SHARE (Синявская и др., 2023). Если в Эстонии шансов помогать внукам больше у работающих и выше оценивающих свои доходы пожилых, то в России статистически значимой связи между включенностью в помощь с внуками, социальным статусом и субъективным доходом не обнаружилось.

Заключение

В рамках данного исследования предпринята попытка проанализировать тенденции и социально-экономические условия трансформации института бабушек в России, основываясь не на предположениях о реализации идей активного долголетия, самореализации, нарциссизма, феминизма в общественном сознании, а на результатах статистических наблюдений в ближайшей ретроспективе. Научная новизна исследования состоит в разработке системного подхода к изучению института бабушек, который базируется на анализе демографических, социальных и экономических факторов, влияющих на формирование поведенческих паттернов всех участников этих отношений: прародителей, родителей, внуков и государства. Результаты исследования показывают, что пожилое население России демонстрирует тенденцию к большей социальной и трудовой ак- тивности, при этом сохраняя традиционные формы участия в семейной жизни, включая воспитание внуков. Поскольку институт бабушек не является уникальным явлением, характерным исключительно для российского общества, в нашей работе также рассмотрены европейские исследования. Сопоставляя результаты исследований, можно сделать вывод о различиях в мотивации бабушек и дедушек, не укладывающейся в рамки одной из экономических теорий: неоклассической теории и теории неоинституционализма. В России бабушки воспринимают заботу о своих внуках как должную традиционную форму внутрисемейного взаимодействия. В Европе бабушки объясняют свою помощь экономической целесообразностью. Хотя данный вывод требует более детального исследования с более сопоставимыми исходными данными, однозначно можно заключить, что институт бабушек не является социальным рудиментом.

Исследование показало, что институт бабушек не исчезает, а трансформируется, адаптируясь к новым социально-экономическим условиям, сохраняя при этом свою значимость как для семьи, так и для общества в целом. М.Ю. Арутюнян сформулировала вектор этой трансформации как направление от «замещающей» или даже дополнительной функции по отношению к родительской, к самостоятельной роли (Арутюнян, 2012). Действительно, происходит существенный рост занятости пожилого населения, особенно среди женщин 55–59 лет. Отмечается не только повышение уровня образования работающих женщин старшего поколения, но и доли специалистов высшего уровня квалификации среди них, а также сохраняется лидирующая позиция пожилых лиц среди руководителей. Если трудовая активность пожилого населения растет, то трудовая активность пенсионеров снижается. Такая разнонаправленная динамика показывает, что значительная часть граждан предпенсионного и пенсионного возраста проявляет стремление продолжать трудовую деятельность, откладывая оформление пенсии. Это свидетельствует о сохранении высокой трудовой мотивации среди старшего поколения и их желании оставаться экономически активными участниками рынка труда. Причем, согласно опросам, зна- чимым мотивом является и стремление помочь детям и внукам. В то же время повышается социальная активность пожилого населения, расширяется спектр досуговых мероприятий и растет участие в культурной жизни общества. Несмотря на сокращение численности детей дошкольного возраста, фиксируется устойчивый рост участия пожилых людей в уходе за внуками. Такой рост можно объяснить увеличением числа и доли домохозяйств, состоящих из одного родителя с детьми, а также повышением трудовой активности женщин, имеющих детей. Сложившийся значительный дефицит кадров на рынке труда России побуждает государство проводить комплексную политику, направленную на стимулирование занятости населения, особенно женщин и пожилого населения как значимой части трудового потенциала страны. В то же время государство стремится сохранить баланс между вовлечением этих групп в трудовую деятельность и укреплением межпоколенческих связей через реализацию мер семейной политики.

Сложно согласится с тем, что современный институт бабушек перестал предполагать со стороны бабушек и дедушек самоотверженный вклад в заботу о внуках (Дорофеева, 2021). Напротив, данные свидетельствуют, что, несмотря на растущую вовлеченность старшего поколения в экономику и общественную жизнь, их участие в воспитании внуков не только сохраняется, но и интенсифицируется. Однако совмещение оплачиваемой работы и ухода за внуками может привести к чрезмерному бремени, которое сводит на нет потенциальные преимущества ухода за внуками для благополучия пожилых женщин (Arpino, Bellani, 2022). Это напряжение между социальными ролями отчетливо отражается в высказывании женщины, занимающейся воспитанием внука (одной из респонденток исследования М.Х. Мейер): «Я бы хотела больше быть бабушкой и меньше – матерью»17. При этом молодые родители переосмысливают функции института бабушек. Они ориентируются на самостоятельное воспитание детей, используя поддержку старшего поколения преимущественно в качестве дополнительного ресурса.

Такая трансформация института бабушек требует создания условий, позволяющих старшему поколению гармонично совмещать трудовую активность с участием в воспитании внуков. Ключевыми направлениями здесь могут выступать внедрение гибких форм занятости, развитие инфраструктуры для детей, а также интеграция семейной политики и программ активного долголетия. Реализация этих направлений будет способствовать не только удовлетворению интересов пожилых людей в профессиональной и семейной сферах, но и снижению демографических рисков (например, отказов от рождения 2–3 ребенка из-за отсутствия поддержки). Такой подход не противоречит традиционным ценностям, а опирается на них, превращая институт бабушек в ресурс устойчивого развития российского общества.