Проблемы управления опасными отходами промышленного производства (региональный аспект)

Автор: Базарбаева Р.Ш., Карашева Т.Т.

Журнал: Петербургский экономический журнал @gukit-journal

Рубрика: Региональная и отраслевая экономика

Статья в выпуске: 2 (48), 2025 года.

Бесплатный доступ

В данной статье на примере горнорудного комплекса Ак-Тюз рассмотрены экологические проблемы, возникшие в результате деятельности предприятий горнодобывающей отрасли Кыргызской Республики. Захоронения отходов промышленного производства представляют серьезную угрозу радиоактивного и химического загрязнения окружающей среды не только в национальном, но и в трансграничном масштабе. Опасные отходы и растущие затраты на их переработку поставили всех перед выбором принятия решений, связанных с сокращением, переработкой, созданием новых методов управления. Целью данного исследования является проведение анализа нынешнего состояния хвостохранилищ горнорудного комплекса Ак-Тюз и выработка рекомендаций по созданию и совершенствованию системы устойчивого управления опасными отходами для правительственных структур, органов местного самоуправления и организаций по защите экологии. В Кыргызстане решение этой проблемы во многом зависит от институциональной среды, механизмов политики обращения с отходами, представленной многоуровневой системой управления. Для этого важна институциональная среда и выбор правильной стратегии, которая отвечала бы прежде всего национальным интересам минимизации рисков для здоровья человека и окружающей среды. Несмотря на меры, предпринятые за годы независимости Кыргызстана в рамках различных международных проектов и государственных программ, проблема хвостохранилищ продолжает оставаться острой. Авторы данной статьи приходят к выводу, что опасными отходами можно эффективно управлять, и предлагают пути выхода из создавшейся кризисной ситуации.

Опасные отходы, управление отходами, институциональная среда, человек и окружающая среда, горнодобывающая промышленность, хвостохранилища, радиоактивное и химическое загрязнение

Короткий адрес: https://sciup.org/140310182

IDR: 140310182 | УДК: 622:628.477(575.2) | DOI: 10.32603/2307-5368-2025-2-109-122

Текст научной статьи Проблемы управления опасными отходами промышленного производства (региональный аспект)

Введение, цель

Центрально-Азиатский регион богат полезными ископаемыми, использование которых привело к бурному развитию горнодобывающей промышленности в советский период. В настоящее время все республики данного региона столкнулись с проблемой опасных отходов. С развалом СССР отдельные горнодобывающие предприятия в странах Центральной Азии продолжали работать уже в новых рыночных условиях. Другие, некогда важные предприятия, перестали функционировать, а их отходы перешли «по наследству» уже независимым странам, создавая серьезные экологические проблемы, по скольку длительное время были и остаются источниками загрязнения окружающей среды. Cледует подчеркнуть, что все горные предприятия относятся к опасным производственным объектам. На это обратили внимание в исследовании [1]. Наибольшую опасность представляют хвостохранилища, содержащие токсичные и радиоактивные вещества.

Территория Кыргызстана, являясь на 87 % горной, имеет большой потенциал полезных ископаемых, поэтому, с одной стороны, горнодобывающая отрасль является важной составляющей национальной экономики страны на современном этапе, а с другой – источником многочисленных хво стохранилищ и горных отвалов. По официальным данным, на территории страны существует 55 хвостохранилищ, в которых хранится 132 млн м3 отходов, а общий объем отвалов составил 700 млн м3 [2]. Немаловажен и тот факт, что отходы занимают достаточно большие площади, делая окрестные территории непригодными для ведения хозяйственной деятельности. Подверженность горных территорий таким катаклизмам природного характера, как оползни, лавины, землетрясения, сели, усиливает техногенные угрозы для экологии. Причем создается опасность не только в масштабах Кыргызстана, но и всей Ферганской долины, являющейся, как известно, трансграничной зоной. Наибольшую угрозу представляют разрушения и без того обветшавших с далеких советских времен дамб, защитных и гидротехнических сооружений хвостохрани-лищ, что приводит к загрязнению радиоактивными и химическими отходами атмо сферы, почвы, поверхностных и подземных вод.

Проблемой отходов начали заниматься ученые во всем мире. Часто встречаются научные работы, посвященные проблемам управления твердыми бытовыми отходами. Такого рода исследования, связанные со сбором, сортировкой и переработкой пластика, стекла, металла и других материалов, проводятся уже давно. Что касается радиоактивного загрязнения, то исследователи в странах Центральной Азии обратили особое внимание на это с периода обретения национальной независимости. В 2009 г. состоялся международный форум по оценке возможностей Кыргызской Республики в управлении радиоактивными отходами в трансграничном контексте и мобилизации донорской помощи в решении задач по безопасному управлению радиоактивными отходами [3]. Ученые из Кыргызстана обратили внимание на большую опасность складирования в местах добычи и переработки, так как «происходит поступление техногенных выбросов из плохо содержащихся хранилищ отходов в ландшафты, сформировавшиеся в ореолах рассеяния рудных месторождений, в которых воды, почвы и растения, и без того обогащенные тяжелыми и редкими металлами, быстро достигают критических пределов для нормальной жизнедеятельности человека и биоты ландшафта» [4, с. 288].

В последнее время ученые во всем мире начали активно изучать источники радиоактивного загрязнения и опасности для окружающей среды и здоровья человека. Так, в Индии [5] были отслежены процессы перемещения урана из водной системы почвы и горных пород в различные растения. Согласно исследованиям, уран накапливается не только в корневой системе растений, но также в стеблях и листьях. В этой связи, по их мнению, важно проведение оценки радиоэкологического воздействия данного элемента на растительный мир. Другие ученые – авторы статьи «Радиоактивное загрязнение» [6], пришли к выводу, что флора и фауна страдают от изменения характера роста, наблюдаемой мутации генов и нарушения равновесия в природных сообществах у растений и животных. Также есть исследования [7], согласно которым уран, попадая в корма для домашних животных, вызывает серьезные заболевания и у животных, и у людей, приводя к смертельному исходу. Проблеме опасности для здоровья человека, связанной с химическим загрязнением окружающей среды, в частности тяжелыми металлами, посвящены работы ученого из Кыргызстана С. Дж. Бокон-баевой. Ею обследовано состояние здоровья детей в возрасте от 0 до 15 лет и их родителей, проживающих в поселке Ак-Тюз, расположенном в непосредственной близости от хвосто-хранилищ горнорудного комплекса. Результаты исследования показали повышенное в 3–3,5 раза содержание свинца в крови детей по сравнению с контрольной зоной; низкий процент здоровых детей и родителей: 22,62 и 29,85 % соответственно [8].

В связи с этим для стран Центральной Азии, в том числе и для Кыргызстана, особенно актуальны вопросы радиационной и химической безопасности, поскольку неконтролируемое складирование отходов представляет серьезную угрозу заражения окружающей среды не только в национальном, но и в региональном масштабе. По оценкам экспертов, «имеется высокий риск возникновения опасных экологических катастроф, в зону возможного влияния которых, кроме Кыргызской Республики, могут попасть участки территории Республики Казахстан, Таджикской Республики и Республики Узбекистан, с населением до 5 миллионов человек» [9].

Для Кыргызстана может быть полезным опыт оценки состояния отвалов и хвосто-хранилищ и методология исследования в соседних странах региона. Например, нас заинтересовали недавно опубликованные результаты исследования оценки экологического состояния асбестосодержащих отходов производства, проведенного казахстанскими учеными. Как отмечают авторы монографии, «…асбестовые волокна широко используются в различных отраслях промышленности…, однако патогенное действие асбестовых волокон до конца не изучено» [10, с. 8]. Несмотря на то, что в конце 90-х годов XX столетия Международная организация труда и Всемирная организация здравоохранения провели исследование свойств амфиболовой группы асбестов и рекомендовали отказаться от ее применения в связи с опасностью для здоровья человека, на территории России и Казахстана функционируют производства этого опасного продукта.

Не менее напряженная экологическая ситуация, связанная с опасными отходами, сложилась и в нашей стране. Сегодня к числу таких объектов относятся хвостохранилища бывшего горнорудного комбината по переработке полиметаллических руд Ак-Тюз. Проведено комплексное исследование загрязнения почвы тяжелыми металлами по триадному методу [11], в результате которого получена полная картина состояния экосистемы данной местности. Учитывая высокую чувствительность почвенных экосистем к загрязнениям тяжелыми металлами и радиоактивными веществами, авторами был сделан вывод о значительном ухудшении состояния почвы в Ак-Тюзе.

Месторождение было открыто в 1927 г. на территории Кичи-Кеминского района Чуйской области. Работы по добыче и переработке руды начались в 1942 г. Постепенно были освоены другие месторождения: Кутесай, Калесай и Куперлисай, находящиеся в Актюзском рудном поле и содержащие редкоземельные элементы, в том числе ассоциации радиоактивных минералов. Горнорудный комплекс Ак-Тюз основан в 1942 г. как стратегический объект, призванный обеспечивать нужды военно-промышленной отрасли СССР. Он расположен на высоте 2000 м над уровнем моря, в горной местности со сложным рельефом и резко континентальным климатом. В 1938 г. рядом с комбинатом был заложен поселок городского типа с развитой инфраструктурой. Были периоды, когда численность населения поселка достигала 16 тыс. человек. Ниже Актюзского комплекса вдоль реки Кичи-Кемин расположены другие населенные пункты, использующие речную воду для полива сельхозугодий.

Основным продуктом комбината были свинец и олово. Кроме того, путем последующего обогащения добывался ряд редкоземельных элементов. Рудное поле Ак-Тюз, обладая богатой минеральной ассоциацией, стало источником радиоактивных и токсичных элементов. В результате освоения месторождений остались открытые карьеры и горные отвалы. Из-за несовершенства технологии производства по комбинату вместе с пылью распространялись радионуклиды и тяжелые металлы. После обогащения руды производственные отходы в жидком виде по трубам доставлялись на хранение. Вряд ли при транспортировке возможно было предотвратить утечку загрязнителей.

Горнорудный комплекс Ак-Тюз, кроме комбината, располагал четырьмя хвостохранили-щами. За 50 лет работы комбинатом выведено приблизительно 4,7 млн м3 хвостов, содержащих радиоактивный торий и соли тяжелых металлов. Учитывая, что Кичи-Кемин относится к зоне 9-балльной сейсмичности, существует постоянная угроза разрушения хвостохранилищ и попадания большого объема вредных веществ в реку. Подтверждением тому служит авария, произошедшая в 1964 г. на хвостохранилище № 2, в результате которой произошел сброс 680 тыс. м3 зараженного песка в долину Кичи-Кемин. Вся эта масса, содержащая радионуклиды и соли тяжелых металлов, стала причиной загрязнения реки и окрестных территорий. Почвенный слой был поврежден на глубину до нескольких десятков сантиметров на площади более 50 км2 на протяжении 20 км от источника. К сожалению, Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики (МЧС КР) не располагало официальным отчетом об аварии, а информация о данном событии в печати появилась только после распада СССР.

Таким образом, недостаточность исследований, посвященных проблеме управления опасными отходами на региональном уровне, подводит нас к пониманию важности ее рассмотрения, а также правового регулирования обращения с опасными отходами, которое находится в стадии разработки и совершенствования. В настоящее время накопленные отходы и растущие затраты на их переработку поставили национальные правительства центральноазиатских республик перед выбором принятия решений относительно сокращения отходов, переработки, создания новых методов управления отходами. Понимание того, что предотвращение, рециклинг и управление опасными отходами необходимы, подводит ученых не только данного региона, но и всего мира к исследованию этих проблем.

Поэтому целью исследования является проведение анализа нынешнего состояния хвостохранилищ горнорудного комплекса Ак-Тюз и выработка рекомендаций по созданию и совершенствованию системы устойчивого управления опасными отходами для правительственных структур, органов местного самоуправления и организаций по защите экологии.

Методы исследования

Управление опасными отходами – задача всех институтов национального и междуна- родного законодательства, а также институциональных механизмов политики обращения с отходами, представленных многоуровневой системой управления. В этой связи необходимо:

-

1. Использовать метод политико-правового анализа. Для этого нужно изучить институциональную среду – законы Кыргызской Республики (КР), указы Президента КР, постановления Правительства КР, регулирующие управление опасными отходами; инструктивно-методические документы; монографии, научные статьи, материалы международных научных форумов и конференций по данной проблематике; рассмотреть институциональные изменения на уровнях управления.

-

2. Применить методику радиометрических измерений, составить карту дозовых нагрузок.

На основе рассмотренных научных работ отечественных и зарубежных авторов выстроить методологию исследования системы управления опасными отходами.

Исследовательской группой Кыргызско-Турецкого университета «Манас» была выполнена проектная работа по обследованию состояния хвостохранилищ горнорудного комплекса Ак-Тюз. В сопровождении представителя МЧС КР были изучены окрестности комбината и все четыре хвостохранилища (таблица), проведены радиометрические измерения в окрестностях комбината и на хвостохранилище № 3.

Главная цель радиационно-экологических исследований – это количественная оценка радиационной нагрузки исследуемой местности. Масштаб исследовательских работ зависит от степени техногенных изменений территории. Эти работы могут проводиться как в комплексе эколого-геохимических работ, так и отдельно. Полевые радиометрические наблюдения заключаются в измерении экспозиционной дозы и ее мощности. Все данные заносятся в полевой журнал, строится карта дозовых нагрузок. В качестве объекта исследования было выбра-

Характеристики хвостохранилищ Tailings characteristics

|

Хвосто-хранилище |

Расположение |

Площадь и объем захоронения |

Примечание |

|

№ 1 |

Самое старое из всех четырех хвостохранилищ. Расположено рядом с комбинатом на высоте 2140 м над уровнем моря |

Занимает площадь 40 тыс. м2. Объем захоронения 370 тыс. м3, высота дамбы 51 м |

В 1956 г. при закрытии хвостохранилища десятки кубических метров хвостов были оставлены на его поверхности без защитного покрытия |

|

№ 2 |

Располагается в 2 км от комбината, на правом берегу реки на высоте 2250 м над уровнем моря |

Занимает площадь 22 тыс. м2. Объем захоронения 430 тыс. м3, высота дамбы 51 м |

Разрушение дамбы в 1964 г. было обусловлено землетрясением силой в 5 баллов и техническими неполадками сооружения. После аварии хвостохранилище было реконструировано |

|

№ 3 |

Расположен в 2 км к югу от комбината, на правом берегу реки на высоте 2200 м над уровнем моря. Организовано на горных отвалах месторождения Кутесай |

Занимает площадь 30 тыс. м2 и содержит 1050 тыс. м3 хвостов. Высота дамбы 81 м |

В 1971 г. перед его закрытием несколько сотен кубометров концентрата, содержащего торий и редкоземельные элементы, были оставлены на поверхности без защитного покрытия |

|

№ 4 |

Располагается в 8 км от комбината, на правом берегу реки на высоте 1700 м над уровнем моря |

Занимает площадь 25 тыс. м2. Объем отходов 1436 тыс. м3, что значительно меньше проектного объема. Имеет дамбу высотой 54 м |

Объем значительно меньше проектного |

Источник: составлено автором на основе [21].

Source: made by the author based on scientifi c research [21].

но хвостохранилище № 3. Измерялось распределение экспозиционной дозы γ-излучения по поверхности хвостохранилища в соответствие с методикой радиометрических измерений [12]. По значениям мощности экспозиционной дозы общепринята следующая градация степени радиоактивной загрязненности территории:

– 12...24 мкР/ч – безопасны;

– 36...48 мкР/ч – загрязненная зона;

– выше 60 мкР/ч – зона повышенного загрязнения.

Радиометрические измерения проводились с помощью сцинтилляционного радиометра СРП-78 № 5474, прошедшего предварительную государственную техническую проверку. Измерения проводились на высоте 1 м над поверхностью хвостохранилища площадью 22 471 м2. Поверхность была разбита на сетку размером 20×20 м. Начальные точки профиля находятся в 20 м от 200-го северо-восточного магнитного азимута. Всего произведено 90 измерений, которые были занесены в полевой журнал. По полученным данным построена карта дозовых нагрузок на поверхности хвостохранилища № 3. Обработка экспериментальных данных и построение изолиний выполнены с помощью программы MatCad.

Результаты и дискуссия

Cостояние институциональной среды управления отходами в Кыргызской Республике было изучено с помощью материалов, которые находятся на информационно-правовом портале Токтом [13]. Это законы, принятые Жогорку Кенешем КР (парламентом Кыргызской Республики), правительственные постановления и распоряжения, стратегии, концепции, программы. Также изучены отчеты международных институтов: Всемирного банка [14] и Европейской экономической комиссии [15].

В начале 1990-х были разработаны программы, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, и ряд законов, в том числе вышедшие в 1992 г. Закон КР «О недрах», в 1999 г. – Закон КР «Об охране окружающей среды» (в ст. 23. – требования складирования и захоронения промышленных отходов).

Следующий этап институциональных изменений в управлении опасными отходами в КР связан с принятием новых правил и норм, которые учли международные требования. Так, в 1999 г. был принят закон «О радиационной безопасности населения Кыргызской Республики». Далее были разработаны и приняты Технический регламент «О радиационной безопасности» и «Общий технический регламент по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике». В 2015 г. Постановлением Правительства КР утверждены регулирующие документы в сфере обращения с радиоактивными веществами и источниками ионизирующего излучения, в том числе руководства по мониторингу, управлению радиоактивными отходами. Несмотря на принятые законы, имелась институциональная недостаточность в части управления и экологического мониторинга заброшенных и загрязненных участков в КР. В законах были недостаточно определены процедуры, связанные с утилизацией отходов.

Далее, в 2018 г. был принят Закон КР «Об обращении с отходами», который регулирует отношения между государством, органами местного самоуправления, предприятий и населения в области управления отходами. В 2020 г. вышел новый Закон КР «Об отходах», прописывающий правила и нормы, не только регулирующие деятельность в области управления отходами, но и определяющие ответственность за нарушения в данной сфере. И, наконец, в 2023 г. Закон КР «Об отходах производства и потребления» предусмотрел новые права, дополнительные обязательства и ответственность по обращению с отходами для органов местного самоуправления.

Кроме того, приняты нормативно-правовые акты (НПА), инструктивно-методические документы в части проектирования и эксплуатации, регулирующие требования по оценке состояния и безопасности хвостохранилищ в Кыргызской Республике. В 2001 г. был принят Закон КР «О хвостохранилищах и горных отвалах», где определены правовые основы для целенаправленной деятельности по предотвращению их вредного воздействия на население и окружающую среду. Внесенные в 2009 г. дополнения в закон упорядочили процедуры проведения контроля за со стоянием хвосто- хранилищ и горных отвалов. Также приняты Закон КР «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Правила безопасности при эксплуатации хвостовых, шламовых и гидроотвальных хозяйств».

В институциональной среде экономики и в управлении опасными отходами в КР большую роль играют следующие формальные правила и нормы: СНиП 33-01–2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»; СНиП 2.01-28–85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов . Основные положения по проектированию»; «Методика расчета зон затопления при гидродинамических авариях на хранилищах производственных отходов химических предприятий»; «Методические рекомендации по расчету развития гидродинамических аварий на накопителях жидких промышленных отходов». В настоящее время для национальной экономики – участника международных отношений, важно внедрение в практику руководящих принципов и надлежащей практики обеспечения эксплуатационной безопасности хвостохранилищ, разработанных и рекомендованных ЕЭК ООН.

Для того чтобы ориентировать национальную экономику на принципы устойчивого развития, необходима соответствующая институциональная среда, способная создать благоприятные условия для экологии и экономики. Надо понимать, что управление отходами – это задача всех институтов национального законодательства, составляющих комплекс отраслей права. Также это широкий спектр институциональных механизмов политики обращения с отходами, представленный многоуровневой системой управления.

В Кыргызстане на первом уровне управления опасными отходами в принятых законах, национальных стратегиях сформированы нормативно-правовые рамки. Но на втором уровне управления соответствующие министерства, ведомства и агентства, отвечающие за эколого-экономическую политику, не осуществляют действенного горизонтального взаимодействия. И, наконец, третий уровень управления – это деятельность органов местного самоуправления и активное участие гражданского общества, которая также тре- бует совершенствования. Вопросы доработки нормативно-правового регулирования процесса управления отходами актуальны не только в КР, но и других центральноазиатских республиках. Так, например, в Республике Казахстан только в 2021 г. Президентом был подписан Экологический кодекс РК, в котором восемь глав посвящены отходам, в том числе гл. 28 – особенностям управления радиоактивными отходами. И несмотря на то, что был принят основной документ в области охраны окружающей среды и экологии, система управления отходами производства в Казахстане, по мнению экспертов, «не нацелена на утилизацию отходов, основной целью имеет только складирование в свалках, полигонах, которые в большинстве своем не соответствуют элементарным требованиям экологического и санитарного законодательства РК» [10; 12].

Мировая практика имеет определенный алгоритм управления отходами. Рассмотрим основные методы управления опасными отходами, используемые в других странах, с целью определения подходов, которые можно применить в Кыргызской Республике.

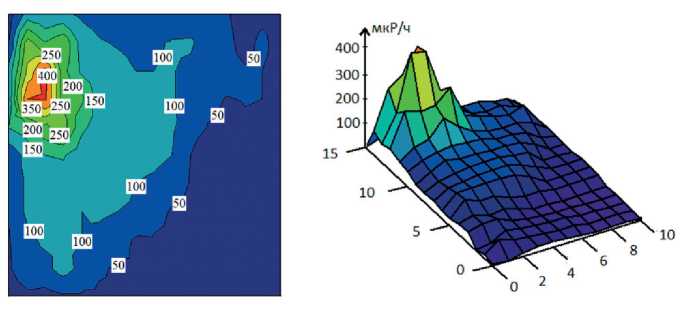

Наиболее распространенным методом является захоронение отходов. В Кыргызстане действует традиционный метод, сохранившийся еще со времен советской экономики. Так, например, захоронения горнорудного комбината по переработке полиметаллических руд Ак-Тюз производились в середине прошлого столетия по технологиям того времени. При их проектировании и закладке хвостов не были учтены опасности землетрясений, оползней, паводков и селей. Если принять во внимание, что за такой длительный период герметичность ложа и дамб, состояние дренажной системы хвостохранилищ ухудшаются, то можно представить масштабы экологической угрозы в настоящее время. Результаты радиометрических исследований, проведенных нами на территории горнорудного комплекса Ак-Тюз, показали, что его хвостохранилища остаются зоной риска в случае природных катаклизмов и техногенных аварий. Один из авторов статьи – Т. Т. Карашева представила результаты измерений распределения дозовых нагрузок на хвостохранилище № 3 в виде двумерных и

Распределение дозовых нагрузок на хвостохранилище № 3

Distribution of dose loads at the tailing No. 3

трехмерных изолиний (см. рис.), построенных с помощью программы MatCad. Напомним, что изолинии – это геометрическое место точек с одинаковыми дозами.

На рисунке видно, что к левому верхнему углу наблюдается возрастание мощности экспозиционной дозы, максимальное значение которой до стигает 400 мкР/ч. Данный факт объясняется присутствием концентрата Th-REE на данном участке. На граничных участках хво-стохранилища дозовые нагрузки снижены до нормальных показателей. Учитывая близость хвостохранилища к отвалам месторождения Кутесай и геологические особенности окрестности, можно сделать заключение о необходимости регулярного мониторинга его состояния.

Что касается остальных трех хвостохрани-лищ, то радиометрические измерения по всей территории показали средний гамма-фон на их поверхности в пределах 60...100 мкР/ч с небольшими отклонениями на отдельных участках. Такое положение дел говорит о продолжительном негативном влиянии данных объектов на окружающую среду, обусловленном миграцией радиоактивных веществ.

Такая же ситуация в стране с другими хво-стохранилищами. С 1999 г. они были переданы на баланс Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, задачей которого является предупреждение и ликвидация последствий разрушений и аварий, связанных как с природными, так и с техногенными катастрофами. Для предупреждения масштабных негативных последствий министерство регулярно проводит мероприятия по реабилитации и рекультивации хвостохранилищ. Но оказалось, что усилий Кыргызстана явно недостаточно, поэтому приходится обращаться за донорской помощью к международным организациям и зарубежным инвесторам. К сожалению, такими работами охвачена только малая доля опасных зон. Так, на сегодняшний день наиболее значимыми мерами в Ак-Тюзе явились:

– экологическая ПРОГРАММА по хвосто-хранилищу № 4 при финансовой поддержке Правительства Финляндии и Азиатского банка развития (1999–2000). Были разработаны предложения, рекомендации и методики для исследования других хвостохранилищ;

– «ПРОГРАММА действий по решению экологических проблем и проектные предложения по хвостохранилищам и отвалам горных пород, находящихся на территории КР» во исполнение рабочих встреч представителей НАТО, ОБСЕ, МЧС КР по решению проблем хвостохранилищ и горных отвалов (2003);

– ПРОЕКТ, реализованный Правительством Чешской Республики (2004–2006) «Геологическая разведка окружающей среды и оценка экологических нагрузок и рисков в окрестностях горнодобывающих и обогатительных комплексов», стоимостью 260 тыс. долларов США. Цель проекта – изучение экологической обстановки и разработка мероприятий по снижению воздействия вредных веществ на окружающую среду.

Особенно серьезную угрозу представляют разрушения хвостохранилищ, расположенных близ населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий и водных объектов. Последствия глобального потепления, влияние которых с каждым годом проявляется все отчетливее, очевидно, увеличивают вероятность экологических катастроф. В этой связи необходимы исследования альтернативных методов хранения и захоронения и их оценка. Так, например, уже давно применяется захоронение в глубоких скважинах. Это, конечно, намного надежнее, но дороже. Сравнительные исследования в этой сфере могут помочь выявить сильные и слабые стороны различных методов.

Следующий метод управления опасными отходами – это переработка. Вопросам экономики замкнутого цикла посвящены многие научные работы, например статьи российских ученых [16] и исследователей из Кыргызстана [17]. Этот метод реже применяется в странах Центральной Азии. Согласно данным Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, «только 30 % промышленных отходов и 15 % ТБО перерабатываются, а для опасных отходов это составляет 20 %, это означает 70–80 % всех отходов остаются в окружающей среде» [10, с. 155]. Поэтому так важны совместные исследования для выработки единой политики в применении данного метода управления опасными отходами, а также обмена передовым опытом.

Переработка позволяет повторно использовать материал из отработанных опасных отходов, извлекать полезные вещества и материалы. Для этого необходимо классифицировать отходы. Российскими учеными были предложены различные подходы к классификации. На основе анализа и оценки уже существующих методик кыргызстанский исследователь У. М. Шамырканов предложил классификацию хвостохранилищ в Кыргызстане, что, по его мнению, позволит создать рабочий проект их реабилитации, мероприятия по защите населения и территорий. Разделяя мнение автора, считаем, что исследования в этой области помогут разработать более эффективную политику управления опасными отходами в стране. Ученый справедливо отмечает: «Промышленную ценность могут представлять не только отходы непосредственной переработки руд и концентратов, но также отвалы вскрышных, вмещающих пород и забалансовых руд для извлечения из них полезных компонентов или использования в качестве строительных и других материалов» [18, с. 41].

Возвращаясь к теме использования рудного сырья в КР, следует вспомнить о попытках решения проблемы его комплексного использования и переработки хво стов в 1980-х гг. К сожалению, после распада СССР финансирование было прекращено. Далее Актюзский горнорудный комбинат был приватизирован и переориентирован на переработку золотоносной руды. В 2006 г. компания «Куте с ай Майнинг» с казахстанским, китайским и кыргызстанским участием получила лицензию на проведение геолого-разведочных работ и представила план разработки месторождения редкоземельных элементов «Кутесай-2». В 2009 г. канадские инвесторы (фирма Stans Energy Corp) перекупили лицензию, была проведена необходимая подготовительная работа, но до освоения месторождения дело так и не дошло в связи с возникшими юридическими конфликтами с Правительством КР. Таким образом, вопрос добычи и переработки редкоземельных элементов в Ак-Тюзе остался открытым. Хотя, по мнению специалистов Кыргызстана, обладая определенным потенциалом по производству редкоземельных металлов, есть шанс занять свою нишу на мировом рынке [19].

В современных условиях успешно применяется и такой метод управления отходами, как так называемая трансмутация, или превращение. Ученые многих стран работают над инновационными подходами к превращению долгоживущих радиоактивных изотопов в более короткоживущие или стабильные изотопы через ядерные реакции. Исследования в этой области могут привести к разработке новых методов трансмутации и оптимизации существующих техник. Однако этот метод пока невозможно применить в Кыргызстане. В стране нет научно-исследовательского ядер-ного реактора или ускорителя, который может осуществить реакцию ядерной трансмутации. Кроме того, в стране нет специалистов и научной базы для такого рода операций. Если в ближайшей перспективе в Кыргызстане начнут развивать атомную энергетику, то, возможно, какие-то новые проекты в этом направлении появятся.

Важное значение в управлении опасными отходами имеет общественное вовлечение и образование. Это создает атмосферу доверия и прозрачности в принятии решений по управлению опасными отходами. Как показывает практика, население очень настороженно относится ко всякого рода инициативам со стороны добывающих компаний. Это объясняется пониманием опасности для здоровья, связанной с токсичностью, радиоактивностью отходов, загрязнением окружающей среды.

После развала СССР комбинат и его хво-стохранилища перестали быть охраняемыми территориями. В результате упомянутые выше опасные зоны стали доступными не только для местных жителей, но и для домашних животных поселка, которые на этих площадях питаются растительностью и пьют сточные воды из отравленных накопителей. После закрытия комбината население поселка значительно сократилось, поскольку жители стали массово его покидать. Оставшиеся пережили трудные времена, так же как и в других подобных населенных пунктах при крупных производственных объектах советского периода. С 1999 г. по инициативе МЧС КР был проведен ряд мероприятий по улучшению экологической обстановки. С 2011 г. хвостохранилища Ак-Тюза были переданы на баланс вновь созданного открытого акционерного общества «Кыргызский химико-металлургический завод».

В настоящее время атмосферные осадки приводят к интенсивной эрозии защитного слоя и ветровой эрозии поверхности хво-стохранилищ, а также к их механическим разрушениям, с каждым годом ухудшая их состояние. Необходимы реабилитационные и рекультивационные мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения, проживающего в непосредственной близости от источников загрязнения, и предупреждение экологических катастроф. Известно, что тяжелые металлы вызывают иммунную депрессию организма, сопровождаемую рядом серьезных заболеваний. Наблюдается рост онкологических заболеваний, случаев женского и мужского бесплодия. Результаты исследования

-

[8] показали повышенное содержание свинца в крови детей, которых, по мнению ученых, необходимо определять в группу «экопотоген-ного риска» с проведением соответствующих мероприятий.

Социально-экономическое положение и уровень жизни жителей села Ак-Тюз в настоящее время осложняется высоким уровнем безработицы и, как следствие, трудовой миграцией в поисках работы в другие районы. Оставшиеся жители из-за материальных проблем вынуждены жить в экологически неблагополучной обстановке, занимаясь разведением скота, индивидуальным предпринимательством (в основном работа в швейных мини-цехах). Многие жители села связывают свои надежды со строящейся в Ак-Тюзе горнолыжной базой и туризмом.

Улучшение социально-экономической ситуации в регионах возможно только в том случае, если все правительственные стратегии и программы, нацеленные на повышение качества жизни людей, будут в полной мере исполняться органами государственного управления и местного самоуправления. Кроме этого важна активно сть гражданского общества. Проживающие вблизи хвостохранилищ имеют право знать о последствиях и участвовать в процессе принятия важных управленческих решений. Вовремя предоставленная информация о рисках и преимуществах разных вариантов захоронения отходов позволит населению принять участие в общественном обсуждении при принятии важного для местного сообщества решения. Только консолидация усилий государства, населения и бизнеса способна улучшить ситуацию и снизить угрозы в опасных зонах страны и региона.

Заключение

В связи с глобальными климатиче скими изменениями проблемы, созданные опасными отходами горнодобывающей отрасли, только усугубились. Вопрос актуален не только для ранее законсервированных, но и для разрабатываемых ныне и планируемых к разработке месторождений. Сегодня требуется комплексное исследование текущего состояния территории комбината Ак-Тюз и хвостохранилищ, оценка степени загрязненности окружающей среды и потенциального риска возникновения аварий, а также мониторинг состояния здоровья населения. На примере данного горнорудного комплекса необходимо учесть все недочеты и пробелы деятельности подобных предприятий.

В заключение следует обратить внимание на то, что опасными отходами можно эффективно управлять, а именно управлять процессами с начала их образования до утилизации. Для этого важен выбор правильной стратегии, которая отвечала бы прежде всего национальным и региональным интересам минимизации рисков для здоровья людей и окружающей среды не только в Кыргызстане, но и во всем Центрально-Азиатском регионе.

Для разработки национальной и региональной стратегии и политики важен мировой опыт в управлении опасными отходами. Реализация таких мероприятий, как инвентаризация полигонов, классификация отходов, оценка экономической и экологической целесообразности их переработки; формирование инфраструктуры по переработке отходов, рассматриваются как важные составляющие экономической политики. Совершенствование институцио- нальной среды в сфере промышленной безопасности, здравоохранения, безопасности и охраны труда, внедрения экологически безопасных технологий, в том числе по уничтожению опасных отходов, также актуально как в масштабах национальной экономики, так и в региональных экономических объединениях. Важно, чтобы страны Центрально-Азиатского региона были едины в создании согласованной системы утилизации опасных отходов, улучшении экологической ситуации и снижении техногенного влияния на окружающую среду.

Решение накопившихся за многие годы проблем невозможно усилиями только одного государства. Для реабилитации и рекультивации загрязненных территорий с использованием современных технологий необходимы совместные действия стран Центральной Азии. В этом направлении уже начаты определенные мероприятия. В 2024 г. проходил горно-геологический форум MINEX Central Asia, на котором были озвучены планы по созданию современного производства редкоземельных металлов, в частности, планируется модернизация комбината Ак-Тюз [20].