Проблемы вовлечения общественности в процесс стратегического планирования в России: являются ли цифровые технологии выходом?

Автор: Красникова Татьяна Сергеевна, Марача Вячеслав Геннадиевич

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Стратегическое планирование в регионах и городах России: инструменты и ресурсы реализации

Статья в выпуске: 1 (19), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье описаны две основные группы проблем вовлечения общественности в процесс стратегирования и показано, что они приводят к ограничениям общественного участия в процессе стратегирования, а обсуждения стратегических вызовов и предложений по их преодолению, высказываемых реальными стейкхолдерами, не происходит. Авторами поставлен вопрос о том, в какой мере данные проблемы решаются с помощью современных цифровых технологий. На основе анализа опыта ряда российских регионов показано, что основная причина невысокой активности общественного обсуждения - переносимый в интернет-пространство низкий уровень доверия общественности к существующим институтам общественного участия, подпитываемый неготовностью органов государственной власти к горизонтальной (коммуникационной, диалоговой) модели обсуждения. В то же время цифровые технологии действительно расширяют спектр возможностей для горизонтального взаимодействия государственной власти и стейкхолдеров в процессе стратегирования, упрощают его...

Вовлечение общественности, процесс стратегирования, цифровые технологии, общественное участие, партнерское взаимодействие государственной власти и стейкхолдеров, образование сообществ, диалоговая модель обсуждения

Короткий адрес: https://sciup.org/149131221

IDR: 149131221 | УДК: 338.2 | DOI: 10.15688/re.volsu.2018.1.9

Текст научной статьи Проблемы вовлечения общественности в процесс стратегического планирования в России: являются ли цифровые технологии выходом?

DOI:

Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» определено, что проекты документов стратегического планирования выносятся на общественное обсуждение (ст. 13) [8]. При этом практическая реализация данного положения вызывает нарекания как у общественности, указывающей на формальный характер общественных обсуждений, так и у представителей органов государственной власти, обращающих внимание на неконструктивный характер общественных обсуждений.

Пока общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования (СП) в России не сформировалось как эффективный инструмент, повышающий качество стратегирования 1.

Анализ проблем, требующих решения 2 . Проблемы, связанные с вовлеченностью общественности в процесс стратегирования в России, можно разделить на две группы, которые глубоко взаимосвязаны между собой:

– во-первых, это проблемы, обусловленные низким качеством организации общественной вовлеченности в процесс стратегирования;

– во-вторых, проблемы, обусловленные имитационным, формально-декларативным характером общественной вовлеченности в данный процесс.

Проблемы, обусловленные низким качеством организации общественной вовлеченности в процесс стратегирования в России :

-

1) привлечение общественности к обсуждению документов стратегического характера на стадии высокой степени их готовности, когда внесение изменений уже проблематично, требует существенной переработки документов и / или повторного прохождения согласований (вынесение на согласование уже итогового согласованного варианта документа);

-

2) неготовность органов государственной власти к подготовке и вынесению на обсуждение концептуальной основы документа и / или нескольких вариантов документов стратегического характера (неготовность к выявлению и обсуждению «развилок» и альтернатив);

-

3) неготовность органов государственной власти к подготовке и вынесению на обсуждение обоснований выбора приоритетов в документах стратегического характера;

-

4) неготовность органов государственной власти к горизонтальной (коммуникационной, диалоговой) модели обсуждения – вместо этого общественности навязывается вертикальная (иерархическая) модель отношений, в которой представители власти занимают патерналистскую позицию «вы предлагайте – а мы оценим и примем решение», не вступая в реальный, заинтересованный диалог или партнерство с экспертами и представителями общественности;

-

5) отсутствие в федеральном законодательстве нормативных требований учета в документе стратегического характера замечаний общественности 3 либо обоснования нецелесообразности учета данных замечаний (замечания, высказанные в ходе общественных слушаний, могут быть не учтены без какого-либо обоснования со стороны органов государственной власти).

Неготовность органов государственной власти к разработке нескольких вариантов документа стратегического характера и обоснованию выбора их концепции обусловлена тем, что деятельность органа государственной власти оценивается по принципу «закрыто ли в срок поручение, на основании которого велась разработка». При этом подготовка нескольких вариантов документа стратегического характера и обоснование выбора их концепции требуют дополнительных затрат времени и сил, что противоречит ключевому критерию оценки, приведенному выше. Как следствие – общественность к обсуждению проектов стратегических документов привлекается лишь на стадии высокой степени их готовности, а выдвигаемые ими замечания и предложения не учитываются в итоговой редакции, так как в случае, если эти замечания носят глубокий характер и требуют существенной переработки документа, это просто технически уже невозможно сделать.

Ввиду того что органы государственной власти рассматривают привлечение общественности к обсуждению документов стратегического характера как обязательный, но не несущий содержания этап, они стремятся упростить для себя процесс разработки, придавая имитационный, формально-декларативный характер общественной вовлеченности в процесс разработки этих документов. Перегруженность органов государственной власти большим количеством функций и поручений только усиливает заинтересованность органов власти в имитационном характере общественной вовлеченности.

Проблемы, обусловленные имитационным, формально-декларативным характером общественной вовлеченности в процесс стра-тегирования в России :

-

1) проведение общественных слушаний с привлечением «лояльных» общественных организаций и экспертов, готовых к формальному участию в процессе обсуждения или про которых заранее известно, что от них не следует ожидать замечаний, требующих внесения в проект документа существенных правок или прохождения повторных согласований;

-

2) формирование составов общественных советов и консультационно-совещательных органов из числа экспертов и представителей общественности, чья позиция изначально по большинству вопросов близка к позиции органа государственной власти, при котором формируется совет.

В результате данных проблем доступ широкого круга общественности к участию в процессе стратегирования ограничен, подлинная диагностика ситуации зачастую подменяется картиной, «удобной» для органов государственной власти, а обсуждения стратегических вызовов и предложений по их преодолению, высказываемых реальными стейкхолдерами, не происходит. Итогом становится потеря большинства преимуществ привлечения общественности к принятию решений, которые выделяются современными исследователями [11; 13–16]. При таком характере взаимодействия теряются и выгоды для самих представителей общественности – активных участников процесса разработки и принятия государственных решений. В конечном счете это приводит к потере самого смысла общественного участия в процессе принятия решений, означающего возможность для граждан, общественных организаций и других заинтересованных сторон влиять на формирование политики, принятие нормативно-правовых актов и реализацию проектов и программ, которые затрагивают их интересы [10].

Подобная девальвация институтов общественного участия приводит к тому, что не возникает самой потребности в создании работоспособного механизма отбора представителей общественности, способных и заинтересованных в конструктивном обсуждении документов стратегического характера. Следствием подобного «отрицательного отбора» становится то, что вносимые общественностью предложения / замеча- ния нередко используются для личного «пиара», носят популистский и / или откровенно неконструктивный характер (когда замечание не проработано по сути, не имеет сколько-нибудь существенного обоснования, не относится к существу рассматриваемого вопроса). При этом внесение общественностью предложений неконструктивного характера только усиливает убежденность органов государственной власти в том, что необходимо обеспечивать имитационный характер общественной вовлеченности в процесс страте-гирования, воспроизводство патерналистской позиции при отсутствии реального диалога и / или партнерства. На практике это означает, что органы государственной власти стараются предлагать варианты стратегических решений, замалчивающие или обходящие все «острые углы». А там, где это сделать не получается, они занимаются откровенным «проталкиванием» заранее известного решения вне зависимости от наличия или отсутствия серьезных возражений общественности.

Как результат этих взаимосвязанных групп проблем – низкий уровень доверия представителей общественности к существующим институтам участия в процессе стратегирования. Принятие без изменений проектов стратегических документов, получающих широкий негативный резонанс, только усиливает снижение уровня доверия к существующим институтам участия.

Цифровые технологии: решают ли они проблемы общественного участия в процессе стратегирования в России?

На сегодняшний день цифровые технологии обеспечения общественного участия в процессе стратегирования в России представлены преимущественно такими форматами организации коммуникации в среде «Интернет», как: сбор комментариев (замечаний и предложений) к размещаемым на официальных сайтах проектам стратегических документов; создание специальных сайтов для обсуждения проектов стратегических документов.

Привлечение цифровых технологий к решению проблем общественного участия в процессе стратегирования в России позволяет: обеспечить вовлечение общественности в процесс стра-тегирования на всех этапах – от постановки проблем и определения приоритетов до оценки проекта итогового документа с возможностью в дальнейшем обсуждать ход реализации стратегии; повысить информационный охват; повысить уровень обратной связи (ответить на каждое обращение); снизить расходы на организацию вов- лечения общественности в процесс выработки и принятия стратегических решений.

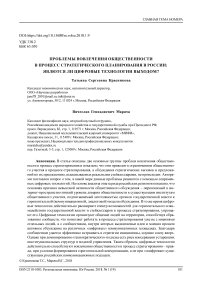

Вот так, например, выглядит сбор комментариев (замечаний и предложений) к проектам стратегических документов на сайте Артемовского городского округа Свердловской области (рис. 1): здесь создан специальный раздел сайта «Общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования», где отображается количество просмотревших тот или иной проект документа стратегического планирования, а также все оставленные замечания и предложения.

Можно заметить, что ни по одному из размещенных на сайте документов, включая стратегию социально-экономического развития городского округа, замечаний и предложений высказано не было.

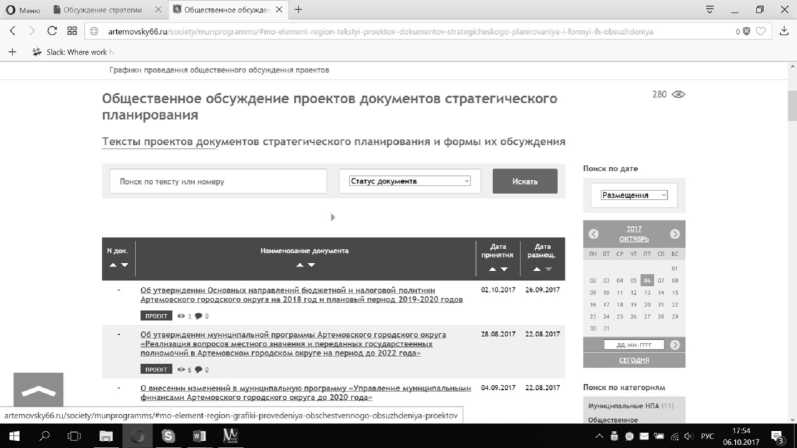

Наверное, одним из лучших проектов создания специальных сайтов для обсуждения проектов стратегических документов регионального уровня в России на сегодняшний день является сайт Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 г. и на период до 2030 года (рис. 2). Данный сайт позволял при-

Рис. 1. Раздел «Общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования» на официальном сайте Артемовского городского округа Свердловской области

lr Slack: Where work I

О Меню 6 Обсуждение стратегии X 9 Общественное обсужде X + т _ 0 X

^ > С со i @ 'strategy/archive/ о(3 V А

Общественный совет

Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года

Главна я Стратегия • Архи в обсуждений

Проект основных положений стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2020 года и на период 2030 года

КОММЕНТАРИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Новые По рейтингу По городу округа же города

МЕЛЕНИЕ пустой документ очередной пиар команды .бестолковая трата де-це и асе остальное’подскажег жизнь Не завидую я гем людям где такие руководители общественный зтал разработки Стратегии социально-экономического развития Югры *> 2020 года и на период до 2030 года от результативности этого этапа будет зависимость наполняемость этого документе. Приглашаем к сотрудничеству и ждем конструктивных предложений

Рабочая группа обсцеетвонноао этапа разработки Стрэ-

САКАРО АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ >««»« хивеньгаинтясеаеве

Рис. 2. Сайт Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года

РУ<" 06.10.2017

влекать общественность к обсуждению стратегии на разных этапах ее формирования, размещать дополнительную информацию, документы и новости, касающиеся стратегии, размещать комментарии и ответы на комментарии, голосовать (ставить «лайки») за понравившиеся комментарии.

Можно заметить, что наибольшее количество «лайков» под комментарием на данном сайте – 31 (остальные комментарии имеют ощутимо меньшее количество поддержавших их пользователей). Но если сравнить эту цифру с количеством комментариев и «лайков» на новостных сайтах или социальных сетях, то сравнение активности пользователей будет отнюдь не в пользу сайта Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Из этого можно сделать вывод, что даже на специально созданном и профессионально поддерживаемом с технической точки зрения ресурсе активность общественного участия в обсуждении стратегии сравнительно низка.

Причина невысокой активности общественного обсуждения – переносимый в интернет-пространство низкий уровень доверия общественности к существующим институтам общественного участия, подпитываемый неготовностью органов государственной власти к горизонтальной (коммуникационной, диалоговой) модели обсуждения.

Этот вывод подтверждают результаты опроса молодых россиян, проведенного в свое время Высшей школой менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. Респонденты проявили высокий интерес к электронным формам участия: только 12 % опрошенных указали, что не стали бы пользоваться ни одной из электронных форм участия. Однако «выявленный интерес не является безоговорочным. Респонденты подчеркивают, что результаты участия должны быть прозрачными (80 %), с гарантией, что итоговое решение будет принято с учетом мнения населения (69 %). Немаловажными факторами являются удобство, комфорт и возможность сэкономить время при использовании электронных форм участия (58 %)» [6].

Современные информационные технологии открывают широкие возможности для реализации приведенных выше пожеланий. Однако для этого организаторы общественных обсуждений должны обращать внимание не только на техническую, но и на социально-организационную и управленческую стороны данного процесса. Так, например, развитие криптографии и основанных на ней блокчейн-технологий уже породило целую философию «криптоанархизма», продвигающую новые принципы самоорганизации экономики и общества, исключающие принуждение и требующие коренного преобразования государства [4]. Как отмечает директор дочерних фондов АО «РВК» Е. Кузнецов, «технологическая революция всегда меняет модели государственного и глобального управления». Но подобные изменения не происходят сами собой. «В этой ситуации, – продолжает Е. Кузнецов, – как ни парадоксально, ключевое внимание нужно уделять вопросам гуманитарного строительства. У нас же доминирует предельно “технократический” подход к происходящим изменениям» [7].

Ярким примером подобного технократического подхода является продвигаемый с 2014 г. Правительством Москвы портал «Активный гражданин» . В техническом плане данный ресурс, опирающийся на опыт внедрения в Москве структур электронного правительства (портал городских услуг , недавно объединенный с официальным сайтом мэра Москвы в каталоге «Услуги»: https:/ /, является весьма совершенным. Статистические показатели портала впечатляют: по состоянию на 7 января 2018 г. на нем зарегистрировано почти 2 млн активных граждан, проведено 2 740 голосований, принято почти 90 млн мнений [3], то есть в среднем по 45 на каждого зарегистрированного участника. Правительство г. Москвы привлекает активных граждан к голосованию на портале небольшими подарками и начислением бонусных баллов, которые можно обменять.

С технологической точки зрения проект является уникальным в мире и отмечен несколькими престижными наградами, в том числе Smart Cities Awards – 2015 [2]. С 2017 г. портал начал использование технологии блокчейн, повышающей уровень доверия к голосованиям, так как любой желающий, установив специальную программу, может следить за ходом голосования, став участником сети блокчейн, позволяющей видеть в реальном времени неизменность вопросов и появление новых голосов [2].

Однако в содержательном плане Правительство г. Москвы вместо реального вовлечения общественности предпочитает заниматься «игрой в демократию», избегая ставить на голосование сколько-нибудь серьезные вопросы. Единичным исключением, скорее подтверждающим данный вывод, стало использование портала для голосования по проекту реновации. Типичные же вопросы для голосования, если судить по концу 2017 г., – это выбор проектов единого оформления столичных поликлиник, выбор названия для Третьего пересадочного контура (ТПК) метрополитена. В начале 2018 г. на голосовании стоят вопросы о том, как поступить со служебными объявлениями на эскалаторах и каким должен быть новый дизайн карты москвича [1].

Конечно, эти вопросы важны для самоидентификации и даже самочувствия горожан, но по большому счету не определяют ни городской политики в обсуждаемых сферах жизни и хозяйства, ни даже распределения городского бюджета (деньги на единое оформление столичных поликлиник и на новый дизайн карты москвича все равно будут потрачены вне зависимости от выбора горожан). Осенью 2017 г. на некоторых территориях Москвы жителям предлагали проголосовать по вопросу о том, нужно ли дворникам сгребать опавшие листья. В результате возникла абсурдная картина: в одних дворах листья сгребли, в других – нет, а в третьих сделали это наполовину. А вот действительно существенный вопрос об использовании противогололедных реагентов городские власти пока предпочитают решать самостоятельно, не советуясь с гражданами, даже когда речь идет о тротуарах во дворах.

Таким образом, сами по себе цифровые технологии не решают накопившихся институциональных проблем, приводящих к низкому уровню вовлечения общественности в процесс стратегирования в России. Напротив, при доминировании «технократического» подхода есть риск консервации устаревших институциональных структур и моделей управления. Поэтому важно, чтобы произошел переход от «вертикального» к «горизонтальному» стилю коммуникации представителей органов государственной власти и общественности, то есть от «разговора с позиции силы» (в уведомительном порядке, в порядке информирования о выработанном решении и т. п.) к содержательному обоснованию и взаимодействию, опирающемуся на стремление к согласованию стратегических целей и приоритетов.

Содержательная коммуникация органов государственной власти и стейкхолдеров, обосновывающая общность интересов сторон переговоров, объективно выступающих в качестве партнеров в поле региональной политики, позволяет в ходе горизонтального взаимодействия не просто найти решения, приемлемые для всех сторон диалога, но и обеспечить синергетический эффект совместных усилий по реализации данного решения.

Цифровые технологии действительно расширяют спектр возможностей для горизонтального взаимодействия государственной власти и стейкхолдеров в процессе стратегирования, упрощают его. Кроме привычного для России использования цифровых технологий в проведении интернет-опросов, позволяющих выявить проблемы, болевые точки территории (которые иногда могут быть не видны на уровне статистики), что важно на аналитическом этапе процесса стратегирования, цифровые технологии могут быть использованы для перехода к партнерской коммуникации с местными сообществами, а также для задействования такого механизма, как краусорсинг, в частности при разработке стратегии цифровизации Ванкувера, для подготовки которой активно использовались цифровые технологии. Метод краудсорсинга позволил привлечь на порядок больше участников, чем все остальные методы коммуникаций (опросы-интервью, фокус-группы, коллаборатив-ные сессии, заседания экспертных групп, совещания лидеров цифровизации) [9].

Цифровые технологии организуют общение людей на территории, способствуя образованию сообществ, что позволяет работать в процессе стратегирования уже не с мнениями отдельных людей, а с сообществами, внутри которых выдвигаемые идеи и мнения прошли активное обсуждение на различных онлайн-форумах и иных коммуникативных площадках, поддерживаемых с помощью цифровых технологий. На этот момент обращают внимание авторы исследования Картирование Smart Cities в EC, подчеркивая: «Smart City – это Smart-сообщества людей» [12]. Благодаря сообществам удается эффективно встраивать в стратегии инициативы, идущие снизу вверх.

Таким образом, цифровые технологии действительно способствуют вовлечению общественности в процесс стратегирования, правда при условии формирования горизонтальной коммуникации, а не при «оцифровке» существующих российских коммуникационных подходов.

Список литературы Проблемы вовлечения общественности в процесс стратегического планирования в России: являются ли цифровые технологии выходом?

- Активный гражданин. Голосования. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: https://ag.mos.ru/poll. -Загл. с экрана.

- «Активный Гражданин» на блокчейне. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: https://ag.mos.ru/blockchain. -Загл. с экрана.

- Активный гражданин. Проект для тех, кому важно, что происходит в Москве. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: https://ag.mos.ru. -Загл. с экрана.

- Беркана, А. Кто такие криптоанархисты и нужно ли нам их бояться?/А. Беркана. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: https://rb.ru/longread/cryptoanarchy. -Загл. с экрана.

- Беспалов, С. В. «Стратегический цикл» государственного управления в контексте принципа мультимодальности и идеи «жизнеспособного» государства/С. В. Беспалов, В. Г. Марача//Государственная служба. -2017. -Т. 19, № 3. -С. 25-31.

- Голубева, А. А. Электронная демократия в России: формирование традиции политической осведомленности и участия/А. А. Голубева, Д. Р. Ишматова//Вопросы государственного и муниципального управления. -2012. -№ 4. -С. 50-65.

- Кузнецов, Е. ВВП мечты: почему у инноваций в России есть шанс/Е. Кузнецов. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.rbc.ru/opinions/economics/05/10/2017/59d63bcc9a79470fdb573107. -Загл. с экрана.

- О стратегическом планировании в Российской Федерации: федер. закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ. -Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».