Проблемы выбора оптических волокон транспортных сетей связи нового поколения

Автор: Бурдин В.А., Андреев В.А., Бурдин А.В.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 3 т.17, 2014 года.

Бесплатный доступ

В работе представлен анализ основных направлений развития транспортных сетей связи в целом и технологий передачи информации в частности. Сформулированы требования к волоконно-оптическим линиям передачи транспортных сетей нового поколения. Рассмотрены варианты и проблемы выбора оптических волокон этих линий. В частности, рассмотрены передачи информации по суперканалам линий со стандартными одномодовыми ступенчатыми оптическими волокнами - SSF, c маломодовыми оптическими волокнами - FMF, с многомодовыми оптическими волокнами - MMF, в маломодовом режиме и многосердцевинными оптическими волокнами - MCF. Выполнено сравнение характеристик каналов для таких волокон. В том числе, рассмотрено применения с ММF и MCF технологий пространственного разделения каналов (SDM) и разнесенного приема (MIMO). Представлены прогнозы по выбору оптических волокон для транспортных сетей следующего поколения.

Спектральное разделение каналов, суперканал, пространственное разделение каналов, разнесенный прием, стандартное ступенчатое оптическое волокно, маломодовое оптическое волокно, многомодовое оптическое волокно, многосердцевинное оптическое волокно, маломодовый режим

Короткий адрес: https://sciup.org/140255871

IDR: 140255871

Текст научной статьи Проблемы выбора оптических волокон транспортных сетей связи нового поколения

Отличительной особенностью современного этапа развития общества является его переход к качественно новому состоянию, которое характеризуется резким повышением зависимости человека от информации. Возрастает информационная зависимость отдельного человека и общества в целом, формируется информационное общество, растет цифровая вселенная. Скорость развития этих процессов значительно опережает самые смелые прогнозы. Так, согласно исследованиям фирмы IDC [1–5], выполненным по заказу корпорации EMC, если в 2006 году размер цифровой вселенной составил 161 миллиард гигабайт, в 2007 году – 281 миллиард гигабайт, то уже в 2013 году он достиг 4,4 триллиона гигабайт, а 2020 году ожидается его десятикратное увеличение до 44 триллионов гигабайт. В 2014 году на каждого жителя земли из цифровой вселенной приходится 1,7 мегабайта в минуту. В среднем объем информации ежегодно увеличивается на 40 %. К основным факторам его роста на сегодняшний день относятся технологии видео, мобильной связи, «облачные» технологии. Существенную роль играют социальные сети. Значительную долю занимают данные, создаваемые о пользователях сетей автоматически – так называемая «цифровая тень».

Уже в 2007 году объем цифровой тени превысил объем информации, создаваемой пользователями сетей самостоятельно.

Характерной чертой цифровой вселенной является ее многообразие – обилие различных систем IP-телефонии, датчиков и радиометок приводит к тому, что количество «контейнеров» для цифровой информации (файлов, изображений, пакетов, разметки) растет на 50 % быстрее, чем количество гигабайт. Потребности в увеличении объемов сохраняемой, обрабатываемой и передаваемой информации стимулируют развитие новых технологий хранения, обработки и передачи информации. Возможности новых технологий стимулируют возникновение новых услуг, которые, в свою очередь, создают потребности увеличения объемов информации. Цикл замкнулся. Процесс развивается лавинообразно, по спирали. Наглядным примером данного процесса могут служить технологии «больших данных». Технологические возможности сбора, хранения, оперативной обработки и передачи больших объемов информации стимулируют разработку методов анализа больших объемов разнообразной информации, прогноза и принятия решений. Ýффект от применения подобных методов, в свою очередь, стимулирует развитие технологий сбора, хранения, обработки и передачи больших объемов разнообразной информации.

Естественно, что тенденции развития сетей связи соответствуют потребностям информационного общества. Прежде всего, это глобализация телекоммуникационных сетей, что предусматривает возможность получения информации в нужном месте в нужное время, их персонализация, что обеспечивает возможность получения информации в соответствии с персональными требованиями. А также интеграция, что предусматривает предоставление комплекса сервисов на единой технологической платформе. Очевидно, что для реализации вышеперечисленных возможностей сеть должна обладать «интеллектом». B условиях непрерывного роста требований к увеличению объемов передачи информации линии передачи транспортных сетей должны обеспечивать возможность увеличения пропускной способности по требованию. Уже сегодня востребованы скорости передачи в оптическом канале до 100 Гбит/с и выше. При этом практически нет потребителей, которым необходимо 100 Гбит/с, но очень большому числу потребителей необходимо 10 Гбит/c, 1 Гбит/c и менее. По прогнозам эта тенденция сохранится и в дальнейшем на достаточно долгий период. Как следствие, для экономически эффективного использования высокой общей канальной емкости линий связи необходимы средства многоуровневого управления пропускной способностью. При этом, на сетях дальней связи возникает вопрос о балансе затрат, пропускной способности и протяженности маршрута. Ýто требует соответствующих технологий и оборудования мультиплексирования – реконфигурируемых мультиплексоров (ROADM).

Как уже было отмечено выше, потребности в передаче объемов информации возрастают в среднем ежегодно на 30–40 % [1–7]. При таких темпах, как показывают прогнозы, уже через двадцать лет требуемая пропускная способность линий передачи сетей связи достигнет 100 Пбит/c [6; 7 ] , и уже в 2016–2018 годах объективно возникает потребность в технологиях и оборудовании обеспечивающих скорости передачи свыше 400 Гбит/c или 500 Гбит/с [8].

Следует отметить, что способов увеличения пропускной способности волоконно-оптических линий передачи (ВОЛП) немного. Ýто увеличение числа оптических волокон (ОВ), увеличение числа оптических каналов и увеличение скоро- сти передачи информации в оптическом канале. Сегодня на рынке представлены оптические кабели (ОК) емкостью до 1000 ОВ [9; 10]. Практическое применение на сетях связи нашли системы мультиплексирования со спектральным разделением каналов (wave division multiplexing – WDM), в которых оптических каналы в ОВ формируются на отдельных оптических несущих. Рекомендации ITU-T предусматривают сетки с фиксированным шагом между оптическими несущими [11] и гибким выбором шага [12]. На сетке с фиксированным шагом 50ГГц в C-диапазоне максимально можно организовать 80 каналов, а при использовании C- и L-диапазонов количество каналов можно увеличить до 160. Соответственно, на сетке с шагом 100 ГГц в диапазоне C максимально можно организовать 40 каналов. При этом с увеличением числа каналов возрастает действие факторов нелинейности. В каждом таком оптическом канале на отдельной оптической несущей может осуществляться передача информации со скоростью 100 Гбит/c.

На ВОЛП со спектральным разделением каналов искажения обусловлены следующим. В оборудовании спектрального разделения каналов (MUX/ DeMUX, OADM) фильтрами и межканальными связями (переходами). В оптических усилителях – шумами усиленной спонтанной эмиссии (amplifier spontaneous emission – ASE) и неравномерностью спектральной характеристики усиления. И, наконец, в ОВ линии передачи к факторами искажений относятся затухание, хроматическая дисперсия, поляризационная модовая дисперсия (ПМД), нелинейные эффекты.

В 90-е годы на сетях связи применялось оборудование WDM с канальной скоростью 2,5 Гбит/c, которое использовало модуляцию по интенсивности (формат OOK) и прямое детектирование. Потери в ОВ компенсировали включением через 80–120 км эрбиевых оптических усилителей EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier). Основным фактором искажений для подобных систем являлась хроматическая дисперсия. Остальными факторами для ВОЛП без компенсации дисперсии можно было пренебречь. При распространении по ОВ длительность импульса из-за хроматической дисперсии увеличивается, что приводит к межсимвольной интерференции (ISI). В табл. 1 ниже приведены значения максимально допустимой накопленной дисперсии и максимального расстояния, на которое можно передавать сигналы по ОВ, в зависимости от скоро- сти передачи в линии без компенсации хроматической дисперсии.

Как следует из таблицы хроматическая дисперсия D в пс/(нм∙км), накопленная на длине волокна Z в км и равная произведению ZD , пропорциональна квадрату длительности оптического импульса. Соответственно, при переходе с канальной скорости 2,5 Гбит/с на 10 Гбит/с потребовалась компенсация хроматической дисперсии в линии, учет ПМД и факторов нелинейности.

Системы передачи с канальной скоростью 10 Гбит/с также использовали формат OOK и прямое детектирование. Соответственно, основные мероприятия при реконструкции линии при переходе с 2,5 Гбит/с на 10 Гбит/с заключались в следующем.

– Замена линейных плат приемопередатчиков на Tx/Rx 10 Г б ит/с и оптических мультип л ексоров и демультиплексоров на MUX/DeMUX для 10 Гбит/с.

– Последовательное включение в рабочие ОВ линий передачи модулей компенсации дисперсии (DCM) с компенсирующим ОВ (DCF) в каждом линейном оптическом усилителе (ОУ).

– Р а зработка двухкаскадных ОУ для компенсации потерь в DCM.

– Нормирование ПМД, разработка технологий производства ОВ и ОК, обеспечивающих малые значения ПМД.

– Отбор компонентов ВОЛП с более жесткими допусками по ПМД.

– Разработка новой концепции ВОЛП – управление дисперсией за счет оптимизации дисперсионных карт.

– Разработка линейного ОВ с улучшенными дисперсионными характеристиками и компенсирующих ОВ.

Переход с 2,5 Гбит/с на 10 Гбит/с еще только завершался в конце 90-х годов – начале двадцать первого века, а уже в середине первого десятилетия двадцать первого века стала актуальной задача увеличения скорости передачи в канале до 40 10 Гбит/с. При этом, столкнулись со старыми и новыми проблемами. Поскольку дисперсионные искажения возрастают обратно пропорционально квадрату канальной скоро- 2

сти передачи 1/B , то и допуски на дисперсию для систем 40 Гбит/с уменьшаются в 16 раз по сравнению с допусками на дисперсию в системах 10 Гбит/с. Так как плотность энергии на один бит обратно пропорциональна скорости передачи, то чувствительность приемника систем 40 Гбит/с хуже по сравнению с системами 10 Гбит/с на 6 дБм. Фактически, при использовании той же технологии приемо-передачи система 40 Гбит/с требует как минимум в 4 раза меньшего уровня шумов в ВОЛП. Выяснилось, что требуется компенсация хроматической дисперсии обеспечивающая малые значения не только собственно остаточной хроматической дисперсии на длине линии, но и наклона дисперсионной характеристики. Необходима компенсация изменений дисперсии во времени, например ПМД из-за изменений температуры. При этом, для обеспечения допустимых нелинейных помех четырех волнового смешения и для увеличения допустимых уровней мощности сигналов в каналах необходима достаточно высокая локальная дисперсия в ОВ.

В результате, при разработке и внедрении технологии 40 Гбит/с прежде всего потребовалось совершенствование компонентов ВОЛП, адаптивная компенсация дисперсии, применение плотного управления дисперсией на дисперсионных картах с малым периодом. Кроме того, применение и совершенствование корректирующих кодов (FEC) и адаптивных приемников. И, наконец, применение новых форматов модуляции, обеспечивающих улучшение чувствительности на приеме и увеличение допусков на дисперсию и нелинейность.

Переход на фазовые форматы модуляции, такие как Duobinary/PSBT, (CS)-RZ, (RZ)-DPSK, (RZ)-D^PSK, PM-^PSK, PM-16-^AM, позволяет увеличить допуски на эксплуатационные характеристики ВОЛП: чувствительность приемника, нелинейность и параметры дисперсионных карт, хроматическую дисперсию и ПМД. При этом повышается спектральная эффективность и увеличиваются допуски на фильтрацию. Ýто, в свою очередь, повышает технологичность производства оборудования, делает его менее сложным и снижает его стоимость.

К концу первого десятилетия двадцать первого века появились относительно недорогие быстродействующие оптические интегральные схемы или, по другому, фотонные интегральные схемы (photonic integrated circuits – PICs). Реализуемая на их платформе в каждом отдельном оптическом канале электронная компенсация дисперсии (electrical dispersion compensation – EDC) стала соизмерима по стоимости с адаптивной оптической компенсацией дисперсии группового сигнала в ОВ. В это же время, стали очевидными проблемы применения DCF. Компенсирующие ОВ с большими значениями хроматической дисперсии и соответствующим наклоном дисперсионной характеристики имеют размеры сердцевины значительно меньшие по сравнению с SSF. Ýто, с одной стороны, ведет к увеличению действия факторов нелинейности, а с другой стороны, к увеличению ПМД. В результате, уже на стадии внедрения систем 40 Гбит/с встал вопрос что эффективнее – компенсирующие ОВ и устройства адаптивной компенсации дисперсии или же комплекс мер, включающий применение толерантных к дисперсии форматов модуляции, электронной компенсации дисперсии, корректирующие коды?

В 2010 фирма Alcatel-Lucent начала производство первой коммерческой системы со спектральным разделением каналов общей пропускной способностью 8.8 Тбит/с (80 х 100 Гбит/с) со скоростью передачи в одном оптическом канале (на одной оптической несущей) 100 Гбит/с. Был использован формат PM-^PSK в сочетании с когерентным приемом. За счет поляризационного мультиплексирования (polarization multiplexing – PM) в сл о те сетки 50 ГГц на одной несущей передавали две поляризационных составляющих. Выбор формата ^PSK (quaternary phase shift keying) обеспечивал перенос на каждой поляризации 4-хсостояний (позиций) фазы. То есть 2 бита. В результате была обеспечена передача 4-х бит на символ при символьной скорости 28 Гбод, что в результате и позволило передавать на одной оптической несущей 100 Гбит/с. Скорость 28 Гбод дала возможность использовать представленные на рынке PICs в схемах когерентного приемника с EDC. Совместное использование формата модуляции PM-^PSK, когерентного приема, EDC и FEC и отк а з от использования компенсирующих ОВ обеспечили возможность организации по ОВ 80 оптических каналов со скоростью передачи 100 Гбит/с в каждом канале.

В 2011 году на рынке появилась отечественная система передачи с канальной скоростью 100 Гбит/с фирмы Т-8, оборудование фирм Huawei, Cisco и ряда других. В 2012 на рынок вышло оборудование с суперканалами, обеспечивающими высокую спектральную эффективность, меньшее потребление энергии, меньшую по сравнению с традиционными системами стоимость на бит пропускной способности и высо- кую гибкость [13–17]. Когерентные суперканалы объединяют несколько спектральных каналов в одной линейной карте, в которой формируется совмещенный сигнал с заданной пропускной способностью за один операционный цикл, что обеспечивает максимальную эксплуатационную масштабируемость. Ýти линейные карты реализованы на PICs. Для организации одного суперканала необходимо две линейные карты (две оптические интегральные схемы) – одна на передаче и одна на приеме. Технология суперканалов на PICs позволяет повысить спектральную эффективность (до 3–6 бит/с/Гц и более) и существенного снизить потребления энергии. Линейные карты позволяют поддерживать несколько форматов модуляции, что дает операторам возможность выбора соответствующего формата в зависимости от требуемых дальности и пропускной способности. Так, традиционно применяемый для передачи со скоростью 100 Гбит/c формат модуляции PM-^PSK, может обеспечить пропускную способность одного волокна в диапазоне С до 10 Тбит/c при передаче на расстояние до 3000 км, а переход на формат модуляции PM-16-^AM позволяет увеличить его пропускную способность в два раза до 20 Тбит/c, но при этом дальность уменьшается до 700 км [13; 15]. Кроме того, линейные карты позволяют управлять пропускной способностью – выбирать, какую долю емкости суперканала нужно использовать. В третьем квартале 2013 года суперканалы 500 Гбит/c на базе оптических интегральных схем составляют почти четверть всех спектральных каналов 100 Гбит/c в мире [17].

В высокоскоростных системах WDM проблемы передачи c увеличением числа каналов (оптических несущих) увеличивается передаваемая по ОВ средняя мощность, что из-за межканального взаимодействия через показатель преломления сердцевины световода усиливает действие нелинейности и, в том числе, эффект четырех-волнового смешения. С увеличением скорости передачи в оптическом канале увеличиваются накапливаемая дисперсия и пиковая мощность, что приводит к увеличению уширения импульса и более сильному проявлению совместного действия нелинейности и ПМД. Из-за нерегулярностей ОВ в кабеле возрастает ПМД, имеет место нелинейное межканальное взаимодействие псевдослучайных последовательностей импульсов многоканальной системы, возникает неупорядоченность, обусловленная четырехволновым смешением в многоканальной системе, проявляется совместное действие ПМД и Рамановской нелинейности. В результате имеют место искажения одиночного импульса (разрушение носителя бита) и взаимодействие импульсов в битовой последовательности (разрушение битовой структуры).

Существенные проблемы создает совместное действие ПМД и нелинейности. При этом, если временной интервал корреляции шумов усилителей мал по сравнению с длительностью импульса, то длина корреляции ПМД во много раз больше длительности импульса. Как показал анализ функции распределения вероятностей оценок вероятности ошибок в канале нелинейные шумы и ПМД не могут быть подавлены раздельно, причем, даже если и нелинейность и ПМД малы, эффект от их совместного действия не обязательно слаб, при этом из-за уширения функции распределения вероятностей снижение шума не улучшает качества передачи системы в целом и имеют место тяжелые хвосты (возможны перебои в работе системы) [18].

В целом следует отметить в системах WDM с канальной скоростью 100 Гбит/с дисперсионные линейные искажения практически полностью компенсируются за счет применения устойчивых к дисперсии форматов модуляции, когерентного приема с EDC и FEC, однако совместное действие нелинейности и ПМД, нелинейные эффекты приводят к межканальным и внутриканальным взаимодействия импульсов и последовательностей импульсов. Другими словами основным фактором искажений сигналов высокоскоростных ВОЛП становятся нелинейные эффекты.

Масштабируемость суперканалов во многом достигается за счет использования гибкой сетки оптических несущих. В результате, из-за более плотного расположения оптических несущих требования к линии передачи суперканала выше по сравнению с традиционными системами передачи на 100 Гбит/с и, как следствие, дальность связи с увеличением пропускной способности линии ограничивается более существенно. В ближайшие 5–10 лет ожидается выход на рынок фотонных интегральных схем, обеспечивающих обработку сигналов 1 Тбит/с на одной несущей [19; 20]. Ограничения на дальность передачи для систем с линейными картами на подобных PICs будут еще более жесткие.

Для суперканалов из-за с уменьшения интервала между несущими нелинейные эффекты проявляются сильнее по сравнению с традиционными WDM системами с канальной скоростью 100 Гбит/с. Из-за нелинейности предел пропускной способности ОВ значительно ниже, чем в случае линейного режима. Данное ограничение получило название нелинейного предела Шеннона, который в первую очередь определил границу применения волокон SSF [21–23].

Все это стимулировало поиск конструкций ОВ и технологий их применения, оптимизированных для скоростей передачи более 100 Гбит/с. Наряду с оптимизацией технологий передачи по наиболее распространенным на сетях связи стандартным ступенчатым ОВ (standard step fiber – SSF), рассматриваются возможности передачи по волокнам с увеличенной площадью эффективного сечения – LEAF (large effective area fiber), ULAF (ultra large area fiber), волокон с сердцевиной из чистого кварца – PSCF (pure silica core fiber). В последние годы интенсивно исследуются возможности применения так называемых маломодовых ОВ (few mode fiber – FMF), многомодовых ОВ (multimode fiber – MMF) с кварцевой сердцевиной и полой сердцевиной (Hole-Fiber), а также многосердцевинных ОВ (multicore fiber – MCF). Большие надежды связывают с технологией пространственного мультиплексирования (space division multiplexing – SDM), которая может быть реализована как по пучкам волокон SSF, так и по волокнам FMF, MMF, MCF [24–26]. Наиболее впечатляющие результаты к настоящему времени достигнуты при реализации так называемой технологии 3M (multi-level modulation, multicore fiber, multimode control) [27], которая последовательно реализует временное мультиплексирование (time domain multiplexing – TDM), суперканал WDM и SDM на волокнах MCF. Так, была продемонстрирована возможность организации по ОВ MCF с семью сердцевинами семи каналов SDM c 201-м каналом WDM в каждом на расстоянии 7326 км с общей пропускной способностью 140,7 Пбит/с на волокно при использовании EDFA на семисердцевинном волокне [28]. Обнадеживающие результаты демонстрирует применение совместно с MMF, FMF и МСF технологии разнесенного приема MIMO (multiple input-multi ple output), использующей SDM [24– 25; 29–32]. Особый интерес представляет SDM по MMF с точки зрения создания ROADM, обе- спечивающих многоуровневое управление пропускной способностью, которые легко интегрируются на транспортных сетях с традиционными технологиями [24; 31–32].

Задача выбора типа ОВ для транспортных сетей связи следующего поколения на данном этапе неоднозначна, но крайне важна, поскольку выбор оптических волокон линии передачи определяется на долгий период. Замена линейно-кабельных сооружений – наиболее дорогостоящий этап реконструкции волоконно-оптической линии передачи. Известно, что в области инфокоммуникаций примерно раз в 2–3 года разрабатываются принципиально новые технологии и в течение 5–7 лет происходит полная замена оборудования. Учитывая, что срок службы ОК по техническим условиям не менее 25 лет, то за время функционирования кабельной смениться более трех поколений оборудования систем передачи. Фактически, закладывая определенный тип ОВ проектировщик не знает какой тип оборудования будет работать на этой линии через несколько лет.

На сегодняшний в коммерческую эксплуатацию введены системы с канальной скоростью 100 Гбит/с и с суперканалами на 200 Гбит/с, 400 Гбит/с и 500 Гбит/с, работающие только по SSF. С учетом затрат на замену кабеля и его срока службы, потребность увеличения пропускной способности линий именно с этими волокнами особенно актуальна, поскольку именно эти волокна нашли наиболее широкое применение на сетях связи. Вместе с тем, возможности снижения действия факторов нелинейности для SSF ограничены. Диаметр сердцевины волокна такого типа достаточно мал (около 10 мкм), а потребность в работе на дальние расстояние и увеличении числа каналов не позволяют снижать среднюю мощность в ОВ. Соответственно основные меры по подавлению искажений заключаются в совершенствовании алгоритмов обработки сигналов, оборудования мультиплексоров ввода/вывода и оптических усилителей. Во-первых, это минимизация чувствительности приемника (требуемого значения OSNR) за счет применения разработок SuperFEC с избыточностью до 25 %, электронной и/или физической компенсации дисперсии, обеспечения хорошей экстинкции передатчика (>13 дБ) и оптимизации порога принятия решения. Во-вторых, это увеличение входной мощности сигнала при минимизации штрафов на нелинейность за счет применения методов нелинейной обработки сигналов. И, наконец, использование малошумящих и высоколинейных по спектру оптических усилителей с неоднородностью по спектру менее 0,5 дБ / 10 дБ усиления, например комбинированного EDFA с Рамановским усилением.

Применяемые сегодня в коммерческом оборудовании для обработки сигналов на приеме, как правило, используют алгоритм Виттерби [33]. Кроме него, на наш взгляд, достаточно эффективным для данной задачи может быть применение известного алгоритма приема в целом c поэлементным принятием решения, разработанного по руководством Д.Д. Кловского [34]. Наибольшего эффекта ожидают от применения методов нелинейной обработки сигналов, из которых можно следует отметить основанные на аппарате нелинейного преобразования Фурье [35–36] и базирующиеся на применении нелинейных фильтров Шредингера, построенных на основе нелинейных унитарных преобразований [37; 38].

Кардинальный способ подавления нелинейных эффектов – уменьшение нелинейности ОВ. Ýто можно осуществить либо за счет выбора материала сердцевины волокна (PSCF), либо за счет увеличения эффективной площади поперечного сечения сердцевины ОВ (LEAF, ULAF, FMF, MMF). Согласно [39] значение коэффициента нелинейности кварцевой сердцевины PSCF равно - 20 2

2,2 ⋅ 10 м /Вт в отличие от SSF, для материала сердцевины которого это значение равно 2,34 ⋅ 10 - 20 м2 /Вт. Как видно, снижение нелинейности невелико – не более чем на 6,0 %. Для волокон LEAF, ULAF нелинейность по сравнению с SSF снижается примерно также. Ýто о бусловлено ограниченными возможностями увеличения площади эффективного сечения для одномодовых волокон. Для типичных конструкций FMF площадь эффективного сечения около 130 мкм2 [32]. Учитывая, что площадь эффективного сечения SSF составляет около 85 мкм2, при прочих равных условиях интенсивность оптического излучения в таком маломодовом ОВ снижается по сравнению с одномодовым примерно в полтора раза.

В отличие от одномодовых ОВ, в которых распространяются две ортогонально поляризованные моды, в маломодовых ОВ из-за увеличения диаметра сердцевины может распространяться большее число мод. ×исло направляемых мод FMF ограничивают за счет выбора диаметра

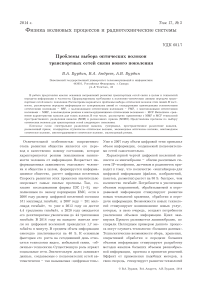

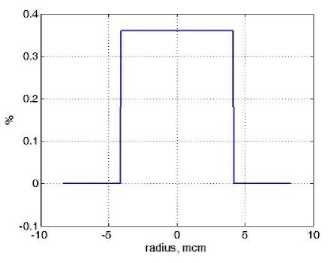

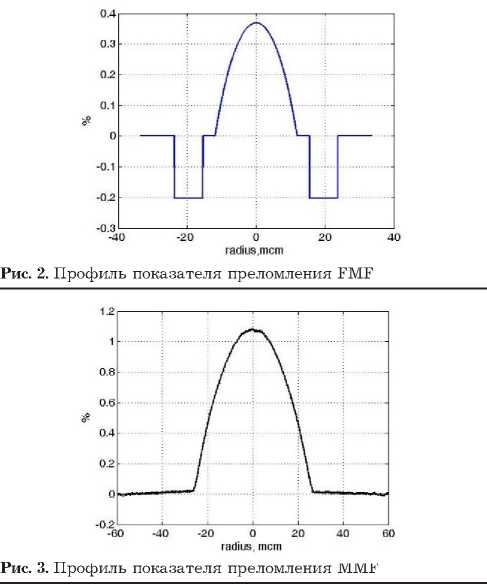

Рис. 1. Профиль показателя преломления SSF сердцевины световода. Количество направляемых мод, которые может поддерживать многомодовое волокно в общем случае значительно больше (до 100 и более). Вместе с тем, известно, что при возбуждении MMF высококогерентным источником излучения в нем формируется маломодовый режим передачи и распространяется ограниченное число мод. В маломодовом режиме MMF эффективно участвуют в распространении оптического излучения по волокну не более 4–10 мод. Площадь эффективного сечения типичного многомодового ОВ 50/125 составляет 2

около 2000 мкм , что при прочих равных условиях дает снижение интенсивности оптического излучения в нем по сравнению с одномодовым волокном более чем в 20 раз. Нелинейностью в таком случае практически можно пренебречь. Однако, линейные искажения, обусловленные дифференциальной модовой задержкой (differential mode delay – DMD) и хроматической дисперсией мод, в маломодовом режиме во много раз превышают линейные искажения в одномодовом волокне. Но, в отличие от одномодового режима, где существенную роль играют нелинейные искажения, в маломодовом режиме искажения являются практически полностью линейными. Хорошо известно, что в линейном режиме, если известна импульсная характеристика канала, сигнал может быть практически полностью восстановлен. В частности, при адаптивной компенсации искажений для этого достаточно, чтобы длительность интервала анализа была больше длительности импульсной характеристики канала [34]. Отсюда следует, что теоретически можно создать условия, в которых при маломодовом режиме передачи сигнал в оптическом канале может быть практически полностью восстановлен. Учитывая потенциальные возможности PICs н а современном этапе, вышесказанное позволяет в качестве перспективного направления для построения высокоскоростных

линий передачи рассматривать маломодовый режим передачи по многомодовому ОВ.

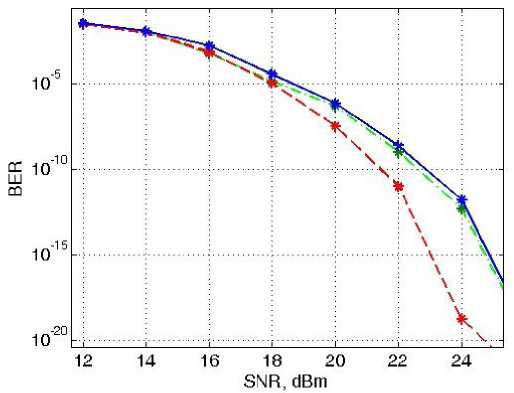

В работе [40] представлены результаты сравнения данных, полученных при моделировании линий передачи с волокнами SSF, FMF и MMF. Моделировались линии протяженностью 2000 км с эрбиевыми оптическими усилителями (EDFA), расстояния между которыми составляло 100 км. Модель EDFA учитывала лишь коэффициент усиления и шумы (ASE) оптического усилителя. Исследования выполняли на рабочей длине волны оптического канала равной 1550 нм. Длина тактового интервала принималась 25 пс. Моделировали систему передачи с форматом модуляции D^PSK. Профили исследуемых О В приведены на рис. 1–3. Исследования проводили для разных условий согласования на вводе – для центрированного ввода, а также углового и осевого рассогласований. Полагали, что рассогласования не превышают 1,0 %. При этом, при центрированном вводе в рассматриваемом многомодовом ОВ возбуждались лишь две направляемые моды LP01 и LP11. При рассогласовании до 1,0 % возбуждалось до 10 направляемых мод. Моделирование повторялось многократно для различных условий рассогласования на вводе из принятого диапазона. Следует отметить, что при этом полученные результаты существенно не отличались. На рис. 4 приведен типичный вид полученных зависимостей вероятности ошибки от отношения сигнал/помеха.

Рис. 4. Пример зависимостей вероятности ошибки от отношения сигнал/помеха

Как показывают полученные данные, по сравнению с одномодовым волокном применение маломодового волокна не дает существенного улучшения, а вот использование многомодового ОВ в маломодовом режиме дает некоторый выигрыш. Ýто позволяет говорить о том, что потенциально эффект от применения многомодового ОВ в маломодовом режиме выше, чем у маломодового ОВ.

Более перспективно применение MMF в маломодовом режиме совместно с SDM и технологией MIMO [29–32]. Следует отметить, что в некоторых посвященных технологии SDM работах, например в [25], декларируется невозможность использования MMF для дальней связи, поскольку в общем случае MMF поддерживают распространение большого числа направляемых мод. Но в маломодовом режиме оно поддерживает ограниченное число направляемых мод, что позволяет говорить о возможности применения MMF для линий большой протяженности и, более того, отметить некоторые преимущества при организации суперканалов с использованием технологий SDM и MIMO по MMF по сравнению с MCF [24; 31–32]. Несомненно, что с точки зрения качества передачи может быть эффективным применение маломодовых волокон с полой сердцевиной. Однако стоимость волокон Hole-Fiber на сегодняшний день более чем на порядок превышает стоимости стандартных одномодовых и многомодовых волокон и такое соотношение скорее всего сохранится. Стоимость волокна MCF также примерно на порядок больше по сравнению со стандартными одномодовыми и многомодовыми волокнами. Но в пересчете на сердцевину для линии точка-точка цена, при- веденная к биту информации на один километр линии, может оказаться и ниже.

Ниже в табл. 2 представлено качественное сравнение применения технологии SDM с пучками волокон SSF, с волокнами MCF и MMF [32].

Представленный выше анализ позволяет сделать следующие выводы.

Очевидно, что в ближайшие годы следует ожидать, что наиболее массовым на транспортных сетях будет применение технологии суперканалов по волокнам SSF, что потребует оптимизации SuperFEC и разработки алгоритмов на основе нелинейных методов обработки сигналов.

В перспективе, на транснациональных подводных линиях следует ожидать использования технологии «3M» на основе суперканалов и SDM по MCF. Для транспортных линий наземных сетей потенциально более перспективно совместное применение технологий суперканалов с SDM и MIMO по волокнам MMF, что, безусловно, потребует разработки технологий, обеспечивающих формирование и поддержку маломодового режима в многомодовых волокнах. В частности, более совершенных способов ввода оптического излучения от лазера в ОВ, совершенствования оптических усилителей для маломодового режима и способов их включения на линии, конструкций ОК с пониженной нерегулярностью ОВ, оптимизации алгоритмов приемника MIMO с учетом особенностей маломодового режима передачи MMF. Все это в целом позволит достичь качества передачи не хуже, а по ряду позиций даже лучше, чем при использовании MCF, что, учитывая преимущества оптических усилителей и ROADMs на многомодовых волокнах и определяет данный выбор. По прогнозам аналитиков технологии SDM будут внедряться к 2025 году [8]. Можно надеяться, что к этому времени будут отработаны и технологии маломодового режима многомодовых волокон.

Таблица 1

|

Скорость передачи, Гбит/с |

Максимально-допустимое значение хроматической дисперсии, пс/нм |

Максимально-допустимое расстояние, км |

|

2,5 |

16000 |

941 |

|

10 |

1000 |

59 |

|

40 |

60 |

3,5 |

Таблица 2

|

Параметр |

Пучок SSF |

MCF |

MMF |

|

Затухание в ОВ |

Стандартное |

Может быть меньше, чем у SSF |

Может быть меньше, чем у SSF |

|

Площадь эффективного сечения |

Стандартная |

Меньше стандартной или стандартная |

Большая |

|

Внутримодовая нелинейность |

Стандартная |

Стандартная или высокая |

Низкая |

|

Межмодовая нелинейность |

Нет |

Низкая |

От низкой до средней |

|

Связь мод/переходы |

Нет |

Средняя |

От низкой до высокой. Может быть оптимизирована. |

|

×исло усилителей |

N |

N |

1 |

|

×исло ROADMs |

N |

N |

1 |

|

Сварка ОВ |

Простая, малые потери |

Специальное оборудование, возможны большие потери |

Простая, малые потери |

|

Сложность обработки сигналов |

Низкая |

От низкой до средней |

От средней до высокой, необходимо применение MIMO |

|

Затраты |

NxSSF |

Могут быть низкими |

Такие же низкие как 1xSSF |

Список литературы Проблемы выбора оптических волокон транспортных сетей связи нового поколения

- The expanding digital universe: a forecast of worldwide information growth through 2010 / J.F. Gantz [et al.] // IDC White Paper, Sponsored by EMC Corporation, 2007. 24 p.

- The diverse and exploding digital universe: an updated forecast of worldwide information growth through 2011 / J.F. Gantz [et al.] // IDC White Paper, Sponsored by EMC Corporation, 2008. 15 p.

- Gantz J., Reinsel D. Extracting value from chaos // IDC iView, Sponsored by EMC Corporation, 2011. 12 p.

- Gantz J., Reinsel D. The digital universe in 2020: big data, bigger digital shadows, and biggest growth in the Far East // IDC 1414_v3, Sponsored by EMC Corporation, 2012. 16 p.

- The digital universe of opportunities: rich data and the increasing value of the internet of things / V. Turner [et al.] // IDC White Paper, Sponsored by EMC Corporation, 2014. 10 p.

- Evolving optical transport networks to 100G lambdas and beyond // Infinera White paper, WP-OTN100G-07-2011, 2011. 11 p.

- Дианов Е.М. На пороге пета-эры // Успехи физических наук. 2013. Т. 183. № 5. С. 511-518.

- Kuschnerov M., Sleiffer V. Multi-mode SDM systems: upgrade scenario for legacy systems and achievable system cost // ECOC 2013, Presentation, 2013. URL: http://modegap.eu/wp-content/uploads/2013/10/Coriant-Kuschnerov-ECOC-Market-Focus-20131.pdf

- Mahlke G., Gössing P. Fiber optic cables // Erlangen, Publicis MCD Corporate Pub., 2001. 304 p.

- ITU- T Manual: optical fibres, cables and systems // ITU- T, 2009. 300 p.

- ITU-T Recommendation G.694.1, Spectral grids for WDM applications: DWDM frequency grid // ITU-T, 06/2002. 5 p.

- ITU-T Recommendation G.694.1, Spectral grids for WDM applications: DWDM frequency grid // ITU-T, 02/2012. 7 p.

- IEEE 802.3 Industry Connections Ethernet Bandwidth Assessment // IEEE 802.3 BWA Ad Hoc Report, 2012. 40 p. URL: http://www.ieee802.org/3/ad_hoc/bwa/BWA_Report.pdf

- Coherent DWDM Technologies // Infinera White paper, WP-CT-10-2012, 2012. 16 p.

- DWDM Transmission at 100Gb/s and Beyond // Infinera White paper, WP-SC-10-2012, 2012. 13 p.

- Evaluating efficiency of multi-layer switching in future optical transport networks / S. Roy [et al.] // OFC/NFOEC Technical Digest. 2013. 3 p.

- Беннет Дж. Суперканал 2.0: что дальше? URL: http://www.iksmedia.ru/articles/5078255-Superkanal-20-chto-dalshe.html

- PMD - induced fluctuations of bit-error rate in optical fiber systems / V. Chernyak [et al.] // Journal of Lightwave Technology. 2004. V. 22. № 4. P. 1155-1168.

- Terabit/s class InP photonic integrated circuits / R. Nagarajan [et al.] // IOP, Semiconductor science and technology. 2012. № 27. P. 1-5.

- Manufacturing progress for InP-based 500 Gb/s photonic integrated circuits / J. Pleumeekers [et al.] // CS Mantech Conference. 2013. P. 19-22.

- Mitra P.P., Stark J.B. Nonlinear limits to the information capacity of optical fibre communications // Nature. 2001. V. 411. P. 1027-1030.

- Capacity limits of optical fiber networks / R.-J. Essiambre [et al.] // Journal of Lightwave Technology. 2010. V. 28. № 4. P. 662-701.

- Mecozzi A., Essiambre R.-J. Nonlinear Shannon limit in pseudolinear coherent systems // Journal of Lightwave Technology. 2012. V. 30. № 12. P. 2011-2024.

- Space division multiplexing: a new milestone in the evolution of fiber optic communication // Nokia Siemens Networks, White paper, 2013. 8 p.

- Richardson D.J., Fini J.M., Nelson L.E. Space-division multiplexing in optical fibres // Nature Photonics. 2013. № 7. P. 354-362.

- Software defined networking (SDN) over space division multiplexing (SDM) optical networks: features, benefits and experimental demonstration / N. Amaya [et al.] // Optics express. 2014. V. 22. № 3. P. 3638.

- Morioka T. Recent progress in space-division multiplexed transmission technologies // OFC/NFOEC Technical Digest. 2013. 4 p.

- Super-Nyquist-WDM transmission over 7,326-km seven-core fiber with capacity-distance product of 1.03 Exabit/s km / K. Igarashi [et al.] // Optics Express. 2014. V. 22. № 2. P. 1221-1228.

- Coherent Optical MIMO (COMIMO) / A.R. Shah [et al.] // Journal of Lightwave Technology. 2005. V. 23. № 8. P. 2410-2419.

- Amphawan A. Review of optical multiple-input-multiple-output techniques in multimode fiber // Optical Engineering. 2011. V. 50 (10). P. 102001-1-6.

- Space division multiplexing. A new milestone in the evolution of fiber optic communication // Coriant, White Paper, MCD0011-1213, 2013. 7 p.

- Space-division multiplexed high-speed superchannel transmission over few-mode fiber / A. Li [et al.] // Journal of Lightwave Technology. 2012. V. 30. № 24. P. 3953-3964.

- Singer A.C., Shanbhag N.R., Bae H.-M. Electronic dispersion compensation: an overview of optical communications systems // IEEE Signal Processing Magazine. November, 2008. P. 110-130.

- Карташевский В.Г., Мишин Д.В. Прием кодированных сигналов в каналах с памятью. М.: Радио и связь, 2004. 239 с.

- Турицын С.К. Цифровая обработка сигналов, основанная на нелинейном преобразовании Фурье в волоконно-оптических линиях связи // Материалы 6-го российского семинара по волоконным лазерам. 2014. C. 96.

- Sorokina M.A., Turitsyn S.K. Regenerative limit of classical Shannon capacity // Nature Communications. 2014. № 5. P. 3861.

- Григоров И.В. Применение нелинейных фазовых фильтров для повышения помехоустойчивости приема сигналов в волоконно-оптических системах передачи // Электросвязь. 2012. № 12. С. 31-35.

- Бурдин В.А., Григоров И.В. Электронная компенсация в волоконно-оптических линиях передачи на основе нелинейных фазовых фильтров // T-Comm. Телекоммуникации и транспорт. 2013. № 5. С. 18-24.

- Yamamoto Y., Hirano M., Sasaki T. Low-loss and low-nonlinearity pure-silica-core fiber for large capacity transmission // SEI Technical Review. 2013. № 76. P. 63-68.

- К вопросу выбора оптических волокон для высокоскоростных волоконно-оптических линий передачи дальней связи / В.А. Бурдин [et al.] // Материалы Российского семинара по волоконным лазерам. 2014. С. 126-127.