Problèmes articulatoires et phonologiques (arabe/français) chez les apprenants au primaire (école Algérienne)

Автор: Nadjar A.

Журнал: Science, Education and Innovations in the Context of Modern Problems @imcra

Статья в выпуске: 4 vol.8, 2025 года.

Бесплатный доступ

Phonetics remains an important branch in the correct learning of the target language fields in order to achieve proper pronunciation and consequently a degree of intercomprehension and the learning of a certain oral competence. Oral expression is linked to pronunciation, which determines the quality of the spoken message. The learner encounters difficulties when practising the sounds of the target language, which leads to problems such as interference and other articulatory errors, without denying the impact of the mother tongue.

Phonetics, phonology, oral competence, interference, articulatory difficulties

Короткий адрес: https://sciup.org/16010593

IDR: 16010593 | DOI: 10.56334/sei/8.4.32

Текст научной статьи Problèmes articulatoires et phonologiques (arabe/français) chez les apprenants au primaire (école Algérienne)

La phonétique peut se définir comme cette branche de la linguistique étudiant les composantes phoniques du langage, elle a pour objectif de répondre à la question : Comment obtenir une prononciation convenable ? Elle s'intéresse à la manière dont le son est articulé grâce à l'appareil phonatoire. De quelle façon à produire une parole compréhensible, intelligible et porteuse de sens. Elle se penche également sur les raisons de certaines difficultés qui apparaissent lors de l'émission des sons.

Plusieurs chercheurs ont souligné l'importance de la phonétique dans l'enseignement des langues car l'expression orale est liée à la prononciation qui détermine la qualité du message prononcé. Cette recherche met l'accent sur le rôle primordial de la prononciation dans le processus d'enseignement/apprentissage du FLE (Français Langue Etrangère). L'apprenant rencontre des difficultés lors de la pratique orale de la langue étrangère chose qui résulte des erreurs articulatoires, sans nier l'impact de la langue maternelle (arabe - berbère).

Dans ce présent travail, on va traiter les causes de la mauvaise prononciation chez les apprenants de la 4ème année primaire afin de répondre à la problématique suivante : Pourquoi les apprenants éprouvent-ils des difficultés articulatoires et des interférences phonologiques lors de la prononciation des mots et expressions en langue française ? Peut-on dire que le manque des moyens sonores influence négativement sur l'acquisition de la compétence orale ? Ce travail est consacré à l'étude de la bonne pratique de la lecture à haute voix.

Pour répondre à cette problématique, on a élaboré les hypothèses suivantes : en premier lieu, la mauvaise articulation des apprenants de la 4ème année primaire et peut-être due à l'influence de la langue maternelle sur l'apprentissage de la langue française, ou encore, le manque des moyens pédagogiques et l'insuffisance du temps consacré à l'oral et comme dernier point, on cite probablement le manque de l'effort personnel fournit par l'apprenant.

I-Partie théorique:

1-Généralités sur la phonétique:

1-1- Définition de la phonétique:

La phonétique étudie les propriétés physiques (articulatoire, acoustique) des sons. Elle s'intéresse aux sons eux-mêmes, indépendamment à leur fonctionnement les uns avec les autres. Les sons sont considérés en tant que unités physiologiques. La phonétique fixe une transcription graphique des phonèmes, l'alphabet phonétique international (API) est un outil universel permettant de transcrire les phonèmes de toutes langues.

1-2- La phonologie:

C'est la branche des sciences qui étudie les sons du point de vue fonctionnel, c'est-à-dire, en tant qu'ils fonctionnent dans une langue, les sons font partie d'une structure. La phonologie étudie comment sont agencées les sons d'une langue pour former des énoncés. Ce système de sons produit des significations. La phonologie est complémentaire de la phonétique. La phonétique s'intéresse aux sons en tant que unités acoustiques produites, par un mécanisme physiologique, la phonologie quant à elle, s'intéresse aux sons en tant qu'éléments d'un système.

1-3- La pratique de la phonétique au cycle primaire en Algérie:

2-Pour une étude comparative des deux systèmes phonologiques arabe/ français:2-1-Le système consonantique français:

L'alphabet français se compose de 17 consonnes, 3 semi - voyelles et 6 voyelles, classées selon le mode d'articulation (sourd, (non voisé) et sonore (voisé)). Les voisées à savoir: [b, d, g, v, z, ᴣ, m, n, ɲ, L, R] sont produites avec une vibration des cordes tandis que les sourds [p, t, k, ƒ, s, ᶴ], sont émises sans vibration. En ce qui concerne le type d'aperture, on trouve en premier lieu l'articulation des consonnes "explosives" à savoir : [p, b, t, d, k, g, m, n, ɲ] qui exige un blocage total du passage de l'air au niveau de la cavité buccale (tenue), et en second lieu, l'exposition (métastase) qui concerne le dernier son émis du phonème. Les constructives [ƒ, v, s, z, ᴤ, ᴣ, R, I] nécessitent un rétrécissement du conduit vocal, ainsi, l'air qui s'échappe avec une forte pression provoque une friction. Les consonnes occlusives nasales [m, n, ɲ], s'articulent avec l'abaissement du voile du palais pour faire échapper l'air par la cavité nasale. Le son nasal est aussi appelé son "oral - nasal" ou "bucco - nasal". De même en compte 1 latéral [L] : qui exige la fermeture du passage de l'air au niveau des alvéoles par l'apex de langue qui s'accompagne par une ouverture latérale qui permet à l'air de s'échapper librement, et 1 vibrante [R] qui nécessite la fermeture partielle du conduit vocal avec intermittence pour permettre le passage de l'air, de produire un battement de la racine de la langue. En ce qui concerne le lieu d'articulation, le français possède huit lieux d'articulation qui sont : 3 bilabiales [p, b, m] là où il y'a contact des lèvres inférieures et supérieures. 2 labiodentales [ƒ, v] : la lèvre inférieure avec les dents supérieures. 4 apico-dentales [t, d, n, L] où l'apex de la langue se situe contre les dents. On compte également 2 apico-alvéolaires [ᴤ, z] où l'apex de la langue et contre les alvéoles. 2 pré-palatales [ᴤ, ᴣ] : le dos de la langue contre les alvéoles. 2 dorso-vélaires [k, g] : le dos de la langue contre les vélaires. 1 dorso-palatale [ɲ] : le dos de la langue et contre le milieu du palais, et enfin 1 dorso-uvulaire [R] : le dos de la langue et contre l'uvule.

2-2- Le système consonantique arabe:

La langue arabe est considérée comme une langue alphabétique constituée de 28 lettres ( ḥᴜᴦǔ ƒ), 26 consonnes et 2 semi-voyelles, selon Fleisch (1997, p. 204) : « Le harf (la lettre) est le produit d'un maqta ( lieu de coupure), sur le Sawt (résonance émise par la poitrine) , véhicule continument par le nafas (souffle) en ascension dans la gorge, puis dans la bouche, il y a un harf partant où les organes articulatoires opposant ce maqta au sawt en mouvement». Selon Taleb Ibrahimi (2004, p. 58) : « certains phonèmes peuvent être considérés comme des fricatifs ou des occlusifs : pour les premiers, ils se produisent avec une friction, pour les deuxièmes avec une occlusion totale du passage de l'air. On remarque par exemple une friction pour les lèvres et une constriction dans les fosses nasales ». Le même processus se produit pour annoncer la consonne [n] avec une occlusion alvéolaire et une nasalisation. La vibrante [r] se réalise avec le battement de l'apex de la langue contre les alvéoles. La console [L] s'articule aussi en positionnant l'apex de la langue contre les alvéoles et une ouverture latérale pour le passage de l'air. En ce qui concerne le mode d'articulation il est : " sonore/sourde" : l'arabe renferme les consonnes [b, m, d, n, ḓ , ẓ , z, g, r, ġ , y, w, ، , L, ḍ ] qui se réalisent avec la vibration des cordes vocales "sonore" et d'autres comme [t, ḥ , ḫ , S, Ṣ , ṭ , ƒ, q, L, h] s'articulant sans vibration des cordes vocales "sourdes".

En second lieu occlusive/fricative : la langue arabe dispose de consonnes avec une totale occlusion de l'air par les organes phonatoires au niveau de la cavité buccale comme [b, d, t, m, n, ṭ , k, q, '] , occlusives, et une légère obstruction de l'air en produisant un bruit de friction par les articulateurs pour leur réalisation comme [ h, ḏ , ṯ , z, s, Ṣ , ğ , Š, ḍ , ġ , ḫ , ḥ , h] appelés fricatives et enfin nasal/oral : l'arabe ne possède que deux consonnes nasales [m] (mim) et [n] (nun). Sibawayhi (1998, p. 224) a reconnu le phénomène de nasalisation pour [mim] et [ nun] qu'il a appelé la ġ unna (résonance nasale) produite dans le ḫ ay ȃ Šim (Les fosses nasales) pendant l'articulation de ces ḥ uruf (graphèmes). Taleb Ibrahimi (2004, p.58) définit la nasalité comme suit : « La nasalité est une résonance qui se produit dans les fosses nasales. L'abaissement du voile du palais permet à l'air de s'échapper par le nez. Il s'y ajoute une résonance nasale dans la cavité buccale pour la réalisation des consonnes [m] et [n]».

3- Les interférences phonologiques arabes/français:

Lors de l'utilisation de la langue française, l'apprenant fait recours à sa langue maternelle omniprésente : « Les rapports de l'homme avec sa langue sont d'une nature particulière. Il l'a appris sans le vouloir. Elle s'est imposée à lui par simple contact avec son entourage. Elle a coïncidé pour lui avec la présence consciente du monde dans lequel il vit» (Henriette. W, 1988, p9). D'après "Mounin. G" (1995, p.181) on part de l'interférence quand les changements ou les identifiants résultants de contact de langues et des phénomènes de bi-plurilinguisme, les locuteurs font recours à leur langue maternelle tout en apprenant une langue cible. Les apprenants dans ce cas d'étude, font recours à la langue maternelle (l'arabe et le dialecte algérien) tout en apprenant le français, on revient pour définir l'interférence comme suit : « on dit qu'il y a une interférence quand un sujet bilingue dans une langue cible, utilise un trait phonétique, morphologique, lexical ou syntaxique de la langue 1» kamas. C, (1994, p. 252). L'interférence est donc un phénomène entraîné par le contact des langues.

En didactique, l'interférence : « désigne des problèmes d'apprentissage dans lequel l'apprenant transfert le plus souvent inconsciemment et de façon inappréciée des éléments, des traits d'une langue connue dans la langue cible» Hamers. J.F et Blanc. M. (1983, p. 452).

D'après "Martinet. A", le trait pertinent est « un ensemble de caractéristiques phoniques distinctives qui ne se trouvent dissociés nulle part dans le système» Martinet.A, (1970, p. 114). C'est donc un trait simple ou complexe qui permet de distinguer deux phonèmes. Les phonèmes sont donc organisés dans un système, dans la mesure où ils s'opposent les uns aux autres par des traits qui les composent, en français, mais aussi en arabe : le voisement, le lieu d'articulation, le mode d'articulation, la nasalité, la vibration et le trait latéral, Choi-join. I, delhye.C. (1998, p.29).

II- Partie pratique:1- Le questionnaire:

Cette partie comporte un questionnaire destiné aux enseignants et un ensemble d'enregistrements faits pendant plusieurs séances, à l'aide d'un smart-phone en présence de leur enseignante. En tente à travers cette expérimentation d'analyser les erreurs commises par les apprenants et des difficultés articulatoires que éprouvent ces apprenants. L’échantillon de cette recherche est un groupe d’apprenants de 4ème année primaire dont l'âge varie entre 10 et 12 ans. On a choisi ce palier et ce niveau car les apprenants possèdent des connaissances de base du système phonologique et prosodique de la langue française.

On a élaboré tout d'abord un questionnaire destiné au 20 enseignants de 5ème année primaire de la wilaya de Bordj Bou Arreridj, Algérie.

Question 1: L'apprentissage de langue étrangère et plus efficace à l'oral ou à l'écrit ?

|

L’oral |

L’écrit |

|

18 |

2 |

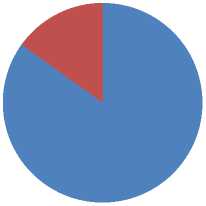

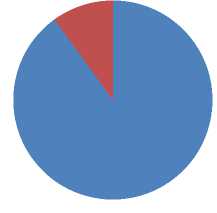

■ Oral

■ Ecrit

Schéma -1-

Commentaire : 90 % des enseignants voient que l'oral est plus important que l'écrit, car il est la facette de l'apprenant qui apprend le français (langue étrangère) alors que 10 % des enseignants pensent que c'est l'écrit qui est le plus important parce qu'à travers l'écrit on apprend la grammaire, le vocabulaire, etc.

Question 2: Où résident les difficultés de prononciation

|

Difficultés articulatoires |

Prononcer correctement |

|

75% |

25% |

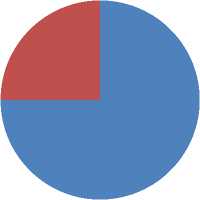

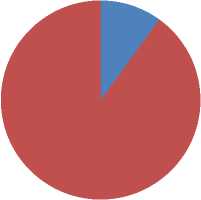

■ Difficultés articulatoires

■ Prononcer correctemen t

Schéma -2-

Commentaire : Selon les résultats obtenus, on remarque que 75 % des enseignants voient que leurs apprenants ont des difficultés d'articulation, ce qui montre qu'ils ne pratiquent pas la langue, alors que 25 % des enseignants voient que le reste des apprenants arrivent à prononcer correctement les lettres et les mots.

Question 3: À votre avis, quelles sont les causes des difficultés que rencontrent les apprenants en prononçant les mots en français

|

Présence en français des sons nouveaux |

Le manque d’effort de la part des apprenants |

|

12 |

8 |

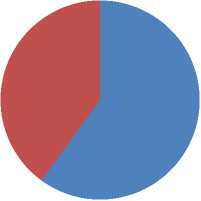

■ Sons nouveaux

■ Manque d'effort

Schéma -3-

Commentaire: Selon les réponses de 60 % des enseignants, la prononciation incorrecte est due principalement à la présence en français de sons nouveaux alors que 40% des enseignants voient qu'elle est due au manque d'efforts de la part de l'apprenant.

Question 4: Quels sont les sons qui vous semblent les plus difficiles à prononcer par vos apprenants ?

|

Voyelles |

Consonnes |

|

17 |

3 |

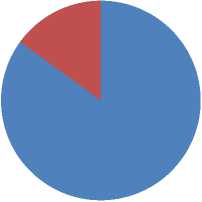

■ Voyelles

■ Consonnes

Schéma -4-

Commentaire: 85 % des enseignants se mettent d'accord sur le fait que les apprenants rencontrent des difficultés lors de la prononciation des voyelles surtout celles qui n'existent pas en arabe, par ailleurs 15 % des enseignants disent que leur apprenant approuvent des difficultés en prononçant les consonnes.

Question 5: À votre avis, est-ce que le manque des moyens pédagogiques sonores (le casque, l'ampliateur, etc.) influence négativement sur l'acquisition de l'oral ?

■ Oui

■ Ecrit

Le manque d’outils pédagogiques influence ou non sur l’apprentissage par l’oral

|

Oui |

Non |

|

18 |

2 |

Schéma -5-

Commentaire: D'après les enseignants interrogés, 90 % vois que le manque des moyens pédagogiques sonores influence négativement sur l'acquisition de l'oral, alors que 10 % des enseignants voient qu'ils n'influencent pas négativement sur l'acquisition de l'oral.

Question 6: Pour corriger à vos apprenants vous optez pour quel moyen

|

Articulatoire |

Audition des modèles |

|

2 |

18 |

|

Méthode verbo-tonale |

Opposition phonologique |

|

0 |

0 |

■ Articulatoire

■ Audition

Schéma -6-

Commentaire: 90 % des enseignants optent pour la méthode de l'audition de modèles à partir d'un document sonore, tandis que 10 % optent pour la méthode articulatoire.

D'après ce questionnaire on constate que le code oral est plus important que le code écrit, de même, le volume horaire n'est pas suffisant pour l'acquisition du code oral. Le manque de moyens pédagogiques sonores influence négativement sur l'acquisition de l'oral. La majorité des enseignants corrigent à leurs apprenants leurs fautes de prononciation dont la majorité des enseignants optent pour la méthode de l'audition du modèle à partir d'un document sonore. Le facteur le plus attirant de la non-maîtrise de la prononciation c'est la présence, en français, de certains sons nouveaux qui n'existent pas en arabe. Et enfin, les apprenants approuvent des difficultés en prononçant les voyelles plus que les consonnes.

2- Les activités de l'oral :2-1- L'écoute :

Ce type d'activité permet à l'apprenant de développer des stratégies de repérage d'éléments à partir de consigne visant la discrimination, c'est-à-dire l'apprenant arrive à faire la différence entre les sons, et la reconnaissance de sons nouveaux.

2-2- Les activités de l'appropriation de la langue :

Cette étape complète la première, elle va permettre d'approfondir la véritable compréhension. Cela concerne tout ce qui est mémorisé et/ou stocké dans la mémoire à long terme et qui peut-être acquis, approprié et incorporé. Cette phase d'appropriation est la plus importante dans le processus de l'enseignement/ apprentissage de l'oral.

2-3- Les activités de production :

C'est la dernière étape, qui a pour but de vérifier l'efficacité des deux phases présentes ci-haut. Elle consiste à activer un certain savoir et le mettre en œuvre afin de faire acquérir ou maîtriser des savoirs et du savoir-faire. Les activités de production proposées sont : les activités de répétition, le poème comme activité langagière, la chanson comme outil pédagogique, les activités de systématisation, les jeux de rôles.

3- L'Analyse d'un enregistrement comme exemple :

Cet enregistrement est réalisé avec les apprenants de la 4ème année primaire, une classe de 31 apprenants dont le thème est un dialogue qui se déroule dans une agence de voyage entre un client et sa femme d'une part et avec l'employé d'autre part :

|

La transposition du mot tel qu’il est prononcé par l’apprenant |

La transposition correcte du mot |

|||||||

|

Monsieur |

mij0 |

Monsieur |

m a2 j0 |

|||||

|

Client |

Klij u |

Client |

clij a |

|||||

|

Le |

l u |

Le |

l a |

|||||

|

Femme |

f e m |

Femme |

f a m |

|||||

|

De |

d u |

De |

d a |

|||||

|

Veux |

v u |

Veux |

v 9 |

||||||||

|

Première |

pR u mj E R |

Première |

pR 9 mj E R |

||||||||

|

Facilement |

/ a silm0 |

Facilement |

/ a silm a |

||||||||

|

Direction |

diRksj o ' |

Direction |

diR E csj0 |

||||||||

|

Voulez |

v u li |

Voulez |

v u le |

||||||||

|

Vous |

v o |

Vous |

v u |

||||||||

|

Semaine |

s u m E n |

Semaine |

s 9 m E n |

||||||||

|

Tout est pris |

t u i pRi |

Tout est pris |

t u t E pRi |

||||||||

Analyse: On constate que 80 % des apprenants de cette classe ont ргопопсё les voyelles [ e ], [e], [i] comme [i] et ce probleme est du a 1'influence du systeme phonёtLque arabe. La voyelle [ u ] postёrieure, arrondie, fёrmёe, orale se prononce [o] postёrieure, arrondie, mi-fёrmёe. La voyelle [ 9 ] antёrieure, arrondie, orale, se prononce a la fois [ u ] postёrieure, arrondie, fёrmёe, orale et [i] fёrmёe, antёrieure. La voyelle [y], arrondie, antérieure, fermée, orale, se prononce [i], non arrondie, intérieure, fermée, orale. La voyelle [a] non arrondie, postёrieure, ouverte, nasal se prononce [ o ] arrondie, postёrieure, mi-ouverte. Certains apprenants prononcent la consonne [p] occlusive, bilabiale, sourde à la place des consonnes [b] occlusive, bilabiale, sonore. En somme, ce sont les erreurs les plus commises par les apprenants. On peut dire que certaines erreurs sont dues à l'influence du système phonétique arabe comme les voyelles [ e ], [e] et la consonne [p] qui n'existe pas dans le systeme phonologique phonёtique arabe. Les apprenants ont l'habitude de prononcer les voyelles [ e ], [e] comme [i] et la consonne [p] comme [b]. Pour les voyelles [0], [ 9 ] et les voyelles nasales sont completement absentes, mais on peut dire qu'avec la répétition et la pratique, ces erreurs vont diminuer.

Conclusion:

Ce travail a porté sur les problèmes articulatoires et les interférences phonologiques chez les apprenants de la 4ème année primaire. Les apprenants éprouvent réellement des difficultés lors de la prononciation de quelque sons, ils sont confrontés aux problèmes articulatoires récurrent dus à l'étrangéité de la langue cible, qui est différente que la langue maternelle. Cette dernière est la langue française non que peu de voyelles en commun, ce qui influence négativement sur la prononciation et la production des sons voire des mots.

La phonétique se fait d'une manière synthétique en portant en partant du sens vers le sang et elle n'apparaît pas dans le programme scolaire, ça pratique se fait dans l'activité de l'expression orale d'une manière générale ce qui complique le processus d'apprentissage.

On a constaté que la correction phonique en classe et absente. Elle peut se faire sous forme d'exercice de répétition afin d'accoutumer les organes formatoires aux différents phonèmes, aussi la présence de moyens pédagogiques « sonore » influence passivement sur l'acquisition de la compétence orale voir communicative.

L'intégration de la phonétique dans le programme scolaire de la 4ème année primaire demeure une chose importante surtout dans un cours de FLE. Ainsi, il faut penser à former les enseignants du cycle primaire en phonétique articulatoire.

Vers la fin, on dit que les difficultés articulatoires et les interférences phonologiques arabe/français sont très variées, donc, qu'il faut former les enseignants et assurer des moyens pédagogiques facilitant cet apprentissage et enfin, améliorer la compétence orale et la prononciation chez les apprenants.

Bibliographie :

Cantineau.J., (1997), cours de phonétique arabe, suivie de notions générales de phonétique et de phonologie, Paris.

Choi Join (jinjo) et Dlehy.C., (1998), Introduction à la méthodologie linguistique, Paris, Presses Universitaires de Strasbourg.

Dubois.J.(2009), Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Paris, Larousse- Bordas.

Fleisch.H., (1997), traité de philologie arabe, vol 1 préliminaire, phonétique et morphologie nominale.

Hamers.J.P et Blanc.M.,(1983), Bilinguisme et bilingualité, 2e - édition, Bruxelles, Pierre Mardaga.

Kamas.C., (1994), Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Paris, Larousse.

Martinet, (1970), Substance phonique en traits pertinents, in la linguistique synchronique, Paris, PUF.

Mounin.G., (1995), Dictionnaire de la linguistique, Paris. PUF.

Taleb Ibrahimi.K. (1988), Initiation à la linguistique arabe, la Casbah, 2004. 10- Walter.H. le français dans le sens, Paris.

300 –