Процессная модель государственного управления региональными институтами инновационного развития

Автор: Бывшев В.И., Пантелеева И.А., Писарев И.В., Усков Д.И.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Региональная политика и управление

Статья в выпуске: 3 т.14, 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение: современный этап развития России характеризуется ростом влияния науки, инноваций и технологий. При правильной реализации потенциала в этой сфере можно создать условия для технологического прорыва и достижения уровня развитых стран. Исходя из необходимости повышения инновационной активности в экономике России в статье анализируются подходы к понятию региональных институтов инновационного развития, рассматриваются проблемы их функционирования.

Социально-экономическое развитие, регион, инновации, наука, инновационное развитие субъектов российской федерации, меры поддержки

Короткий адрес: https://sciup.org/147246730

IDR: 147246730 | УДК: 332.8 | DOI: 10.17072/2218-9173-2022-3-454-481

Текст научной статьи Процессная модель государственного управления региональными институтами инновационного развития

2021 год в России прошел под эгидой науки и технологий, дав начало тематическому десятилетию. Итоги года были подведены на совместном заседании Государственного Совета и Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, на котором было отмечено, что «развитие России, наших регионов возможно только вместе с наукой». Необходимо «поощрять субъекты Федерации, которые усиливают свой научно-технологический потенциал. Логика здесь предельно понятная, простая: дополнительную поддержку должны получать те территории, где создаются прорывные разработки, запускаются знаковые исследовательские, инновационные, образовательные проекты» 1 .

В перечне поручений по итогам указанного заседания 2 и заседания Совета по науке и образованию 3 , а также в указе Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий» 4 особая роль отведена вопросам развития сферы науки и инноваций в регионах России, без должного внимания к которым и с учетом новой геополитической обстановки, пандемии коронавируса, объективных экономических вызовов (переход к VI технологическому укладу, создание продукции с высокой добавленной стоимостью и уход от сырьевой ориентации экономики) невозможно говорить о стратегическом развитии страны. Речь идет о повышении роли регионов в научно-технологическом развитии, принятии региональных государственных программ в этой области, формировании государственных информационных систем в субъектах Российской Федерации, направленных на предоставление услуг в сфере науки, включении региональных институтов инновационного развития в федеральный перечень российских организаций, гранты которых не подлежат налогообложению, создании в регионах «научного спецназа». Поручения Президента Российской Федерации сигнализируют о необходимости усиления стратегического и политического планирования в сфере науки и инноваций на региональном уровне. Однако на сегодняшний день далеко не в каждом даже социально и экономически развитом регионе есть орган исполнительной власти, отвечающий за развитие сферы науки и инноваций, в виду чего возникают определенные сложности, и эффективное функционирование региональных институтов инновационного развития не представляется возможным.

В связи с вышеизложенным формирование процессной модели управления региональными институтами инновационного развития, учитывающей особенности социально-экономического развития регионов, их отраслевую специализацию, приоритеты научно-технологического развития страны в целом, системность мер государственной поддержки, представляется весьма актуальным и, на наш взгляд, является возможным решением для стратегического развития сферы науки и инноваций в России. Указанная цель ставит задачи по выявлению предпосылок формирования модели, рассмотрению различных подходов к понятию региональных институтов инновационного развития, анализу работы действующих институтов инновационного развития на федеральном и региональном уровне.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Реализация действующей научно-технической и инновационной политики в субъектах Российской Федерации чаще носит спонтанный, а не целенаправленный характер. Как федеральное, так и региональное законодательство в этой области представляет собой набор законов и подзаконных актов, слабо коррелирующих между собой (Джамалудинова и др., 2021; Лаврикова и Третьякова, 2021; Любимов, 2016; Машегов и др., 2020; Руйга и др., 2022; Шпакова, 2022; Христофоров, 2017). Наблюдается рассогласованность целей, задач, приоритетов, показателей и критериев оценки научного, научно-технического, инновационного и социально-экономического развития и, как следствие, в параметрах эффективности функционирования региональных органов государственной власти в части реализации научно-технической и инновационной политики отсутствует взаимосвязь, что, в свою очередь, приводит к нарушению устойчивости региональных социально-экономических систем и бессистемности в работе региональных институтов инновационного развития (Аузан и др., 2019; Фомин и Смирнов, 2022; Цветкова, 2020; Шацкая, 2021; Янина, 2020). В докладе Российской академии наук совершенно справедливо высказывается предложение разработать единую государственной научнотехнической политику, «целью которой должно стать развитие научнотехнологического комплекса, ориентированного на вхождение России в число стран – глобальных экономических лидеров, и призванного обеспечить высокие темпы социально-экономического развития, рост качества жизни, конкурентоспособность, суверенитет и национальную безопасность России» 5 .

В большинстве регионов стратегические документы научно-технического и инновационного развития, которые определяют в том числе и направления деятельности региональных институтов инновационного развития, завершили или завершают свое действие, а в некоторых таковые не были приняты. Проводимая реформа институтов инновационного развития на федеральном уровне инициирует перестройку и адаптацию к новым условиям имеющихся региональных институтов инновационного развития, что вместе с вышеизложенными факторами обусловливает необходимость обновления стратегических документов в субъектах Российской Федерации в соответствии с «большими вызовами», современными приоритетами и трендами (Еферин и Куценко, 2021, с. 79, 94–97). Таким образом, для формирования стратегических документов в области научно-технического и инновационного развития и разработки соответствующей политики в регионе необходим научный фундамент, обеспечивающий функционирование региональных систем государственного управления сферой науки и инноваций и институтами инновационного развития.

Данное исследование базируется на системном подходе, в рамках которого использованы структурно-функциональный, формально-юридический и сравнительно-правовой анализ. Теоретической базой исследования послужили работы в области региональной инновационной политики, развития инновационной деятельности в регионах, инфраструктуры поддержки науки и инноваций на федеральном и региональном уровнях, а также нормативноправовые и программные документы в области поддержки и развития региональной инновационной политики.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для формирования процессной модели государственного управления региональными институтами инновационного развития рассмотрим определение института инновационного развития, зафиксированное в федеральном законе «О науке и государственной научно-технической политике», – «коммерческая или некоммерческая организация (ее правопреемник), созданная (в том числе путем реорганизации) и (или) осуществляющая деятельность на основании федерального закона, указа или распоряжения Президента Российской Федерации, акта Правительства Российской Федерации, закона или иного нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, являющаяся получателем средств государственной поддержки в допускаемой законодательством Российской Федерации форме, самостоятельно осуществляющая инновационную деятельность и (или) являющаяся субъектом инновационной деятельности, которому Российской Федерацией или субъектами Российской Федерации предоставляются средства на оказание поддержки юридическим и физическим лицам, осуществляющим инновационную деятельность» 6 . Таким образом, понятия региональных и федеральных институтов инновационного развития содержательно совпадают.

Главная задача институтов инновационного развития заключается в преодолении провалов рынка за счет активизации различных экономических процессов и привлечения инвестиций, развития инноваций, освоения новых территорий хозяйствования, решения инфраструктурных задач и в целом повышения социально-экономического благополучия на федеральном и региональном уровнях (Гохберг и Кузнецова, 2012; Дежина, 2021; Доржи-ева и Ильина, 2020; Духон и др., 2018; Appio et al., 2021; Haefner et al., 2021; Strielkowski et al., 2022; Смородинская и др., 2019; Фархутдинова, 2020).

Для получения всестороннего представления об изучаемых институтах приведем пример не только законодательных, но и научных определений понятия. По мнению Е. Е. Харламовой и С. П. Сазонова, институт инновационного развития – это нефинансовая или финансовая организация, задачами которой являются сосредоточение и распределение трудовых, финансовых, интеллектуальных и других видов ресурсов с целью активизации экономики, инновационной деятельности, развития инфраструктуры (Харламова и Сазонов, 2018, с. 16). Еще одно определение прямо указывает на особую роль и специфическое положение институтов – они занимают нишу в экономике между государственным и частным сектором, прямыми бюджетными субсидиями и субвенциями и частными инвестициями. Институты инновационного развития выступают в качестве катализаторов частных инвестиций в приоритетных секторах и отраслях экономики и создают условия для формирования инфраструктуры, обеспечивающий доступ предприятиям, функционирующим в приоритетных сферах экономики, к необходимым финансовым и информационным ресурсам 7 .

На наш взгляд, более лаконичное и всеобъемлющее понятие институтов развития предлагает В. В. Бондаренко, который определяет их как «экономический субъект, сосредотачивающий финансовые ресурсы и направляющий их на развитие прогрессивных отраслей экономики, инновационной активности, реализацию социальных и инфраструктурных проектов. Институты развития следует рассматривать как инструменты прямого государственного воздействия по стимулированию развития конкретной отрасли или региона» (Бондаренко и др., 2018, с. 84). К. С. Тюрчев со ссылкой на зарубежные исследования пишет, что на успешность реализации инновационной политики в регионе сильное влияние оказывают профессиональные компетенции руководителей региональных правительств (Тюрчев, 2021, с. 192–193).

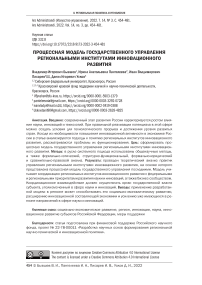

Перечень федеральных институтов инновационного развития с указанием федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих координацию их деятельности, утверждается Правительством Российской Федерации 8 и состоит из 11 организаций (рис. 1), причем далеко не каждая из них имеет прямое отношение к сфере инноваций и научно-технологического развития. Кроме того, существуют организации, которые полностью соответствуют определению института инновационного развития и при этом отсутствуют в перечне, например, Российский научный фонд, Российский центр научной информации и некоторые другие, в связи с чем нельзя назвать указанный перечень исчерпывающим.

Рис. 1. Федеральные институты инновационного развития / Fig. 1. Federal innovative development institutions

Источник: составлено авторами на основе распоряжения Правительства Российской Федерации9.

В соответствии с федеральным законом перечни региональных институтов инновационного развития с указанием региональных органов исполнительной власти, осуществляющих координацию их деятельности, утверждаются высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Для анализа и сопоставления региональных институтов с федеральными рассмотрим примеры формирования таких институтов как в инновационно и научно развитых регионах, так и в регионах, не являющихся лидерами в данной сфере 10 .

Республика Татарстан

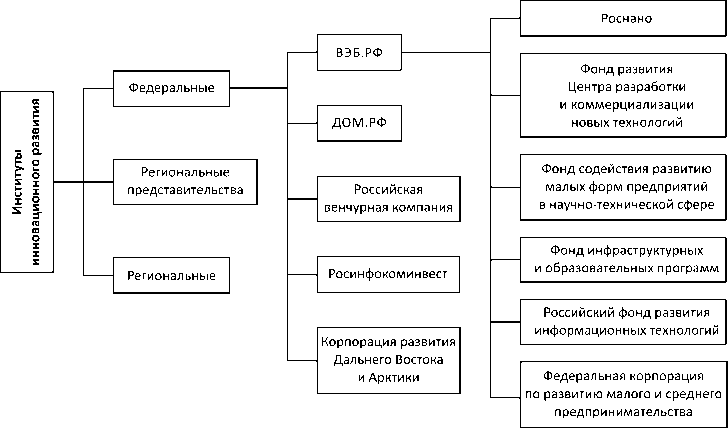

Выбор Татарстана обусловлен тем, что это один из трех регионов-лидеров в сфере науки и инноваций в России, помимо городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. Республика имеет развитую систему институтов инновационного развития, состоящую из шести организаций 11 (рис. 2). В отношении каждого института инновационного развития закреплен координирующий профильный региональный орган исполнительной власти

Рис. 2. Институты инновационного развития Республики Татарстан / Fig. 2. Innovative development institutions in the Republic of Tatarstan

Источник: составлено авторами на основе распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан12.

(Министерство экономики Республики Татарстан, Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан). Ключевым стратегическим документом в сфере науки и инноваций является Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, которая содержит разделы, посвященные науке и инновациям13. Финансирование институтов инновационного развития производится в соответствии с региональной государственной программой «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014–2024 годы»14. Приоритетные направления республики в сфере науки и инноваций определены и утверждены в 2017 году15 и имеют высокий уровень соответствия приоритетам, обозначенным Стратегией научно- технологического развития Российской Федерации,16 с учетом региональной специфики. В Татарстане действуют налоговые льготы на прибыль, имущество и иные налоговые отчисления для юридических лиц – резидентов особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Иннополис», что позволяет формировать благоприятный климат для развития инновационных компаний в регионе (Рожков и Зайнуллина, 2016).

Меры поддержки, оказываемые институтами инновационного развития Республики Татарстан, сопоставимы с теми, которые оказывают федеральные институты, но меньше по объемам и направлены на организации, осуществляющие деятельность на территории региона (табл. 1).

Несмотря на положительные стороны структуры управления и законодательного обеспечения институтов инновационного развития Республики Татарстан, способствующие лидерским позициям региона в инновационных рейтингах, а также высокому уровню статистических показателей сферы науки и инноваций относительно других российских регионов, имеются и ряд недостатков.

В законе 2010 года «Об инновационной деятельности в Республике Татарстан» 17 предусмотрено принятие региональной Стратегии инновационного развития. Последняя такая стратегия завершила свое действия в 2015 году, а норма закона, требующая ее разработку, отменена только в 2019 году. На наш взгляд, это свидетельствует о несвоевременной актуализации законодательных актов и их чрезмерной перегруженности. Аналогична ситуация и с разработкой государственной программы республики в области научно-технологического развития: в соответствии с поручением Президента Российской Федерации 18 она должна быть утверждена к 1 июля 2022 года, но на сегодняшний день находится в стадии проекта.

В перечень институтов инновационного развития региона включены два технопарка, однако еще четырнадцать промышленных парков, расположенных на территории Республики Татарстан, в перечень не вошли 19 . Представленные в перечне фонды довольно серьезно дублируют функционал друг друга, несмотря на то, что их деятельность курирует один и тот же исполнительный орган государственной власти – Министерство экономики Республики Татарстан. Да и сами органы власти проводят разную политику в отношении развития инновационной деятельности в регионе, что может препятствовать созданию единой экосистемы инноваций республики и способствовать конкуренции между институтами инновационного развития.

Таблица 1 / Table 1

Сопоставление мер поддержки федеральных институтов развития и институтов развития Республики Татарстан / Comparison of support measures provided by federal development institutions and development institutions of the Republic of Tatarstan

|

Институт инновационного развития Республики Татарстан |

Федеральный институт инновационного развития |

Оказываемые меры поддержки |

|

Некоммерческая организация «Инвестиционновенчурный фонд Республики Татарстан» |

Российская венчурная компания, Росинфоко-минвест |

Прямые венчурные инвестиции |

|

Некоммерческая кредитная организация «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» |

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства |

Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства |

|

Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Республики Татарстан» |

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства |

Гарантийные поручительства |

|

Закрытое акционерное общество «Инновационнопроизводственный технопарк “Идея”» |

Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Сколково) |

Услуги технопарков |

|

Государственное автономное учреждение «Технопарк в сфере высоких технологий “ИТ-парк”» |

Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Сколково) |

Услуги технопарков |

|

Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан «Татарстанский центр научно-технической информации» |

Роснано ФГБУ «Российский центр научной информации» (не включен в федеральный перечень, однако является институтом инновационного развития по функционалу) |

Коммерциализация научно-технических и инновационных разработок Формирование базы данных о научнотехнических и инновационных разработках региона |

Источник: составлено авторами на основании официальной информации институтов инновационного развития Республики Татарстан.

Красноярский край

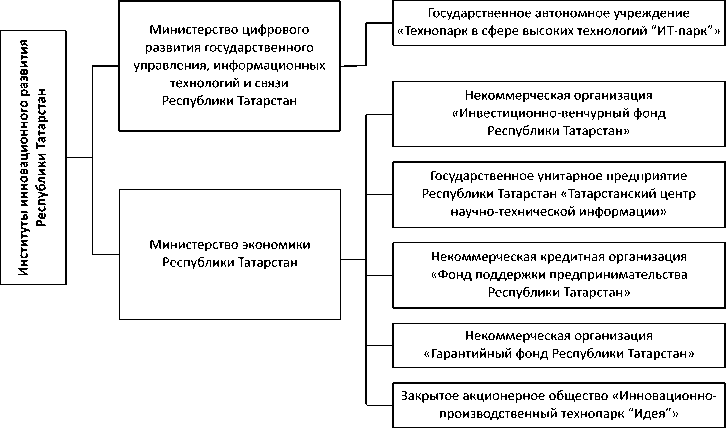

Выбор Красноярского края обусловлен несколькими обстоятельствами: в рейтинге инновационного развития20 располагается во второй группе лидирующих регионов; в последние годы демонстрирует положительную динамику развития в сфере науки и инноваций; находится на большом расстоя- нии от российской столицы. В регионе система институтов инновационного развития состоит из трех организаций (рис. 3), статус которых утвержден распоряжением Правительства Красноярского края21. Этим же актом закреплен координирующий орган исполнительной власти – Агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

Ключевым стратегическим документом является Стратегия социальноэкономического развития Красноярского края до 2030 года 22 , содержащая раздел «Инновационная политика». Отдельный нормативный правовой акт в сфере науки и инноваций в регионе не принят. Финансирование институтов инновационного развития ведется в соответствии с государственной программой Красноярского края «Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности» 23 , которая акцентирует внимание на развитии малого и среднего предпринимательства, а не на инновационной деятельности. Приоритетные направления в сфере науки и инноваций утверждены в 2009 году 24 . Налоговые льготы в Красноярском крае для инновационных компаний установлены для резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Железногорск».

Рис. 3. Институты инновационного развития Красноярского края /

Fig. 3. Innovative development institutions of the Krasnoyarsk region

Источник: составлено авторами на основе распоряжения Правительства Красноярского края25.

Меры поддержки, оказываемые институтами инновационного развития Красноярского края, как и в Республике Татарстан, сопоставимы с теми, которые оказывают федеральные институты, но, аналогично Республике Татарстан, они меньше по объемам и направлены на организации, осуществляющие деятельность в регионе (табл. 2).

Таблица 2 / Table 2

Сопоставление мер поддержки федеральных институтов развития и институтов развития Красноярского края / Comparison of support measures provided by federal development institutions and development institutions of the Krasnoyarsk region

|

Институт инновационного развития Красноярского края |

Федеральный институт инновационного развития |

Оказываемые меры поддержки |

|

Краевое государственное автономное учреждение «Красноярский региональный инновационнотехнологический бизнес-инкубатор» |

Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Сколково) |

Услуги технопарков и бизнес-инкубаторов |

|

Автономная некоммерческая организация «Красноярский краевой центр развития бизнеса и ми-крокредитная компания» |

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства |

Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства Гарантийные поручительства |

|

Краевое государственное автономное учреждение «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности» |

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Сколково) Российский научный фонд (не включен в федеральный перечень, однако является институтом инновационного развития по функционалу) |

Грантовое финансирование организаций науки и высшего образования, а также инновационных субъектов малого и среднего предпринимательства |

Источник: составлено авторами на основании официальной информации институтов инновационного развития Красноярского края.

Система институтов инновационного развития Красноярского края имеет некоторые отличия от системы Республики Татарстан. В крае всего три института инновационного развития (в Татарстане – 6), однако они отражают практически все направления инновационной деятельности, имеющиеся в регионе. Кроме того, функции гарантийной организации и фонда поддержки малого и среднего предпринимательства выполняет одна организация

(АНО «Красноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компания»), что выглядит более логично, чем в Республике Татарстан, где указанные функции разделены между двумя организациями (НК «Гарантийный фонд Республики Татарстан» и НКО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан»). Координацию всех институтов инновационного развития в крае выполняет один орган исполнительной власти, что позволяет проводить последовательную, не противоречивую политику. Тем не менее в крае имеются и свои сложности в сфере научно-технической и инновационной политики.

Так, приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности в Красноярском крае учитывают региональную специфику, но не соотносятся с федеральными приоритетами, Стратегией научнотехнологического развития Российской Федерации и иными федеральными стратегическими документами в сфере науки и инноваций (после актуализации в 2014 году). Кроме того, для проведения совместных с федеральными институтами развития конкурсов 26 используются совершенно другие приоритетные направления, нежели утвержденные законодательно.

Как и в Республике Татарстан, не все институты инновационного развития Красноярского края вошли в утвержденный перечень, например в него не включен промышленный парк «Железногорск», соответствующий определению института инновационного развития. В регионе также отсутствует специализированная государственная программа в области научнотехнологического развития.

Регионы Сибирского федерального округа, не являющиеся лидерами инновационного развития

Рассмотрим системы управления региональными институтами инновационного развития в регионах, не относящихся к лидерам в сфере науки и инно-ваций 27 (табл. 3). Для исследования взяты регионы, не являющиеся лидерами в сфере науки и инноваций и расположенные на территории Сибирского федерального округа.

Все указанные в таблице 3 субъекты Российской Федерации имеют региональные институты инновационного развития, однако ни в одном из них статус таких институтов не утвержден высшим исполнительным органом государственной власти, а также не определен координирующий их региональный исполнительный орган. Во всех регионах отсутствует специализированная государственная программа в области научно-технологического развития. Приоритетные направления научной и инновационной деятельности не учитывают Стратегию научно-технологического развития Российской Федерации, так как утверждались до ее принятия. Меры поддержки, оказываемые региональными институтами инновационного развития, аналогичны мерам, предоставляемым на федеральном уровне.

Таблица 3 / Table 3

Сведения о региональных институтах инновационного развития в субъектах Российской Федерации, не являющихся лидерами инновационного развития / Information about regional innovative development institutions of the subjects of the Russian Federation that are not leaders in innovative development

|

№ п/п |

Регион |

о « я о « я g § я а я a ^ я и о Я я £ § & Я A s Я s |

Св Св Д 0 g щ " К m о « я H s °* g а 5 я 5 В В и s а В g я В « & « 0 0 щ 0 |

° о о _ и я а я и Я се се d о я s я а « S ® Св Д ® Я К § е я § Я Н в 2 о я « д О и Я |

д s н 2 Я а и В В в в а а ° & « о я 5 g g в е а ^ g 8 В ’о « ® я о g & © 2 и 2 § н я г а я св qj Я у И У « А О А У я a a S £ а й 2 г я 1 И Я u « S идя |

И ’в" О св 4) Я Я Я а я 2 2 1 & я Е2 “ В = Я и Л а 5 я я А в Q У ^ к й |

|

1 |

Алтайский край |

5 организаций |

отсутствует |

отсутствует |

нет |

нет |

|

2 |

Иркутская область |

5 организаций |

отсутствует |

отсутствует |

нет |

нет |

|

3 |

Кемеровская область |

4 организации |

отсутствует |

отсутствует |

нет |

нет |

|

4 |

Республика Хакасия |

2 организации |

отсутствует |

отсутствует |

нет |

нет |

|

5 |

Омская область |

5 организаций |

отсутствует |

отсутствует |

нет |

нет |

Источник: составлено авторами на основании официальных правовых порталов представленных регионов.

Обобщая проведенный анализ, отметим, что региональные институты инновационного развития – это экономические субъекты, обеспечивающие функционирование инструментов воздействия региональных властей на стимулирование, развитие и поддержку сферы науки и инноваций на всех этапах инновационного цикла на территории региона в целях его устойчивого социально-экономического роста. Такие институты создаются по инициативе и за счет региональных бюджетов и, следовательно, должны преследовать цели по формированию высококонкурентной инновационной экономики как самих регионов, так и Российской Федерации в целом, становясь полноценной частью системы государственной научно-технической и инновационной политики.

Основной задачей институтов инновационного развития является финансирование сферы науки и инноваций и привлечение в нее инвестиций из различных источников. Одним из показателей эффективности деятельности указанных институтов можно рассматривать показатель затрат на исследования и разработки в % к ВРП. В таблице 4 приведен расчет данного показателя в рассмотренных регионах.

Таблица 4 / Table 4

Затраты на исследования и разработки, % от ВВП/ВРП / Research and development costs, % of GDP/GRP

|

№ п/п |

Страна / регион28 |

Затраты на исследования и разработки, % |

|

1 |

Российская Федерация |

1,17 |

|

2 |

Республика Татарстан |

0,94 |

|

3 |

Красноярский край |

0,99 |

|

4 |

Алтайский край |

0,32 |

|

5 |

Иркутская область |

0,40 |

|

6 |

Кемеровская область |

0,14 |

|

7 |

Республика Хакасия |

0,04 |

|

8 |

Омская область |

0,74 |

|

9 |

США |

2,74 |

|

10 |

Китай |

2,12 |

|

11 |

Япония |

3,14 |

|

12 |

Германия |

2,94 |

|

13 |

Южная Корея |

4,24 |

Источник: составлено автором на основании данных Росстата и Высшей школы экономики.

Так, финансирование исследований и разработок даже в инновационно развитых регионах не достигает 1 % от ВРП, что ниже, чем по России в целом, и значительно ниже показателей стран – лидеров по объему внутренних затрат на исследования и разработки. Такая статистика может свидетельствовать не только о недостаточной эффективности работы региональных институтов инновационного развития, но и о большей заинтересованности в сфере науки и инноваций на федеральном уровне, нежели в субъектах Российской Федерации.

Проведенный анализ, а также выводы экспертов подтверждают, что на сегодняшний день система управления институтами инновационного развития как на региональном, так и на федеральном уровнях не оптимальна и нуждается в корректировке с применением передовых научных и управленческих подходов (Ергунова и др., 2017; Бондаренко и др., 2018; Шацкая, 2022; Жилякова и Ларин, 2010; Земцов, 2020; Земцов и др., 2019; Земцов и др., 2020). Подтверждением этому служит проводимая реформа федеральных институтов инновационного развития, которая, однако, за полтора года реализации не дала ожидаемых результатов (Бухвальд, 2021, с. 23–25). Среди ключевых проблем, имеющихся в структуре государственного управления институтами инновационного развития, ученые и специалисты (Земцов и др., 2021; Сухарев, 2021; Степанов, 2021; Иванов и Бухвальд, 2018; Ван, 2021; Куценко и др.,

2018; Калюгина и др., 2021; Рогозина и Пунанцев, 2020; Симачев и Кузык, 2017) отмечают следующие:

-

- чрезмерная забюрократизированность внутренних процедур;

-

- ориентация на формальный (отчетный) результат, а не реальный эффект для инновационного развития;

-

- междоусобная конкуренция среди институтов инновационного развития;

-

- недостаточная заинтересованность в привлечении сторонних инвестиций; - рассогласованность целей, задач, региональных и федеральных прио-

- ритетов;

-

- слабое понимание специфики работы региональных институтов инновационного развития у региональных органов государственной власти;

-

- правовые коллизии в региональном законодательстве, регулирующем научно-инновационную сферу.

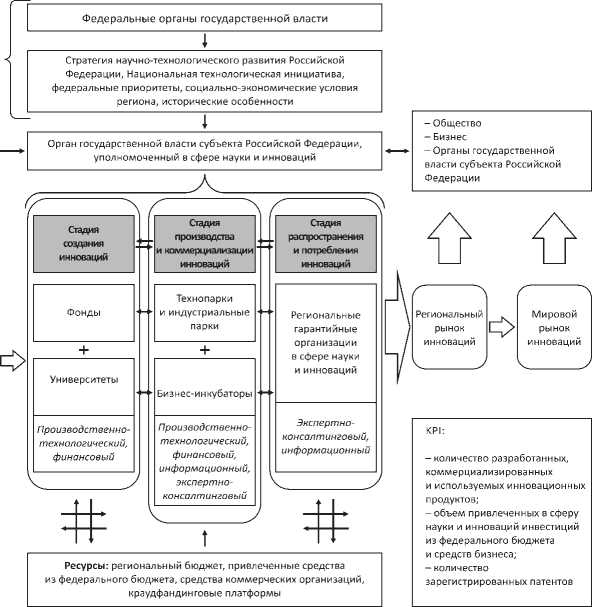

На основе проведенного теоретического обзора научной литературы и анализа региональных практик в целях минимизации отмеченных выше проблем и стандартизации системы управления региональными институтами инновационного развития авторами была разработана процессная модель государственного управления региональными институтами инновационного развития (рис. 4).

Векторы процесса:

Координатор процесса (координация инновационного процесса и контроль деятельности конкретного института инновационного развития):

Законодательство:

-

- нормативные правовые акты по налогообложению инновационной деятельности;

-

- стратегические документы;

-

- специальные территории

и промышленные зоны;

-

- закон о науке и инновациях;

— закон о приоритетных кадрах для региона;

- соглашения о сотрудничестве (межрегиональные и международные)

Рис. 4. Процессная модель государственного управления региональными институтами инновационного развития / Fig. 4. The process model of public administration of regional innovative development institutions

Источник: составлено авторами.

Модель представлена как управляемый процесс, имеющий вход, выход, ресурсы и ограничения.

Входом процесса является законодательство региона, направленное на инициирование и стимулирование научно-инновационного развития, в том числе за счет организации специальных налоговых режимов, декларирования приоритета научных кадров для региона, а также формирования стратегических целей и задач в области науки и инноваций в стратегии развития региона (Кузнецова и Шмакова, 2022; Mingaleva et al., 2022).

Ресурсным сопровождением процесса является его обеспечение со стороны регионального бюджета, привлечение средств федерального бюджета, включая грантовые и кредитные средства федеральных институтов инновационного развития, а также инфраструктурные и целевые кредиты, предоставляемые региональным бюджетам на определенные приоритеты и задачи. Кроме того, в качестве ресурсного обеспечения могут выступать средства частных организаций, направленные на финансирование науки и инноваций в интересах как регионального развития, так и самих компаний.

Векторами хода процесса выступают федеральные приоритеты, Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, Национальная технологическая инициатива, социально-экономические условия региона, а также исторические, географические, природно-рекреационные особенности территории, на основании которых сложилась структура ВРП и направления научного знания в нем. В общем понимании можно зафиксировать последние как научный профиль региона.

Сам процесс в модели представлен как система взаимодействия институтов инновационного развития и субъектов инновационной деятельности. Система имеет связь на всех стадиях инновационного цикла и обеспечивает эффект синергии, под которым понимается взаимодействие, а не разрозненное функционирование отдельных элементов и между стадиями, и между субъектами и институтами инновационного развития:

– стадии создания инноваций;

– стадии производства и коммерциализации инноваций;

– стадии распространения и потребления инноваций.

Система имеет как прямую связь между стадиями инновационного цикла и внутри стадий, так и обратную. При этом на каждой стадии функционируют несколько институтов инновационного развития, оказывающих меры поддержки субъекту инновационной деятельности. Связь внутри стадии подразумевает взаимодействие между институтом инновационного развития и субъектом инновационной деятельности при предоставлении мер поддержки, а также при последующем мониторинге эффективности оказанных мер поддержки. Связь между стадиями инновационного цикла предполагает передачу и продвижение субъекта инновационной деятельности от одного института инновационного развития к другому с целью осуществления развития такого субъекта. Связи предусматривают возвращение субъекта инновационной деятельности на предыдущие стадии инновационного цикла в случае необходимости доработки или развития его проектов и разработок.

Координатором процесса в представленной модели является единый уполномоченный орган исполнительной власти региона в сфере науки и инноваций. Его целями и задачами как координатора процесса является осуществление отладки взаимодействия между стадиями и институтами инновационного развития. Этот же орган осуществляет контроль за деятельностью конкретного института инновационного развития как элемента модели. При этом для эффективной работы процессной модели государственного управления региональными институтами инновационного развития исполнительный орган государственной власти региона в большей мере должен осуществлять координацию процесса, чем его контроль.

Выходом процесса является мировой рынок инноваций. У сферы науки и инноваций не должно быть границ. Региональные институты инновационного развития должны быть направлены на созидание, создание, производство и распространение инновационного или научного продукта мирового уровня, однако движение к такому продукту может происходить только на основе философии кайдзен, когда изменения протекают планомерно и непрерывно направлены на удовлетворенность потребителей инновационного процесса, как внутренних, так и внешних.

В результате функционирования разработанной модели должна сформироваться связь от законодательной базы в сфере науки и инноваций, соответствующей основному критерию целеполагания любого процесса – критерию эффективности, до выхода научного и инновационного продукта на рынок региона с последующим его масштабированием на мировой рынок.

Модель учитывает схему координации региональных институтов инновационного развития с федеральными и региональными органами государственной власти, а также бизнес-сообществом. Осуществлять такое координационное взаимодействие должен орган государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в сфере науки и инноваций.

Применение разработанной модели в регионе может способствовать его социально-экономическому развитию, расширению инновационной составляющей экономики, при этом модель может усилить уже имеющиеся в регионе направления в сфере науки и инноваций, а также позволит наметить траектории развития тех направлений, которые могут стать перспективными в ближайшее время как в мировом масштабе, так и с учетом специфики региона (апробации представленной модели).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ближайшее время власти российских регионов должны будут отчитаться о проделанной работе в рамках поручений Президента Российской Федерации по итогам Года науки и технологий. В нынешних реалиях необходимо, чтобы представленные результаты и планы были не формально отчетными, а эффективными и реализуемыми.

Исследование показало, что на сегодняшний день в субъектах Российской Федерации нет единого подхода к управлению как сферой науки и инноваций в целом, так и региональными институтами инновационного развития в частности. В зависимости от региона сферу науки и инноваций курируют разные органы исполнительной власти: отвечающие за экономику, курирующие малый и средний бизнес, заведующие образованием или же цифровым развитием. Аналогичная ситуация складывается и с региональными институтами инновационного развития – в некоторых регионах их координируют сразу два органа власти. Более того, в большинстве субъектов отсутствует законодательный акт высшего органа исполнительной власти об определении институтов инновационного развития и закреплении за ними координирующего органа. Региональные приоритеты в сфере науки и инноваций не гармонизированы со Стратегией научно-технического развития Российской Федерации.

Решением зафиксированных сложностей может стать приведенная в исследовании процессная модель государственного управления региональными институтами инновационного развития. Использование этой модели позволит сформировать на региональном уровне стандартизированное законодательство в области институтов инновационного развития, определить их форматы и унифицировать меры государственной поддержки, предоставляемые ими, а также избежать правовых коллизий и конкуренции между этими институтами, привлечь дополнительные инвестиции в сферу науки и инноваций со стороны бизнес-сообщества и федеральных институтов инновационного развития.

Уровень экономического развития Российской Федерации относительно мировых экономик зависит и от состояния отечественной науки. При верном определении векторов развития сферы науки и инноваций в стране и активном следовании выбранному курсу с использованием накопленного опыта сфера науки и инноваций будет представлять действенный инструмент, способствующий развитию инновационной экономики регионов и страны в целом. Тогда России удастся реализовать условия для достижения уровня технологического развития развитых стран, а также достигнуть поставленных Президентом Российской Федерации задач по достижению технологического суверенитета страны.

Список литературы Процессная модель государственного управления региональными институтами инновационного развития

- Аузан А. А., Комиссаров А. Г., Бахтигараева А. И. Социокультурные ограничения коммерциализации инноваций в России // Экономическая политика. 2019. Т. 14, № 4. С. 76-95. DOI: 10.18288/1994-5124-2019-4-76-95 EDN: PUUGWV

- Бондаренко В. В., Чакаев Р. Р. Лескина О. Н. и др. Роль региональных институтов развития в повышении инновационного потенциала субъектов Российской Федерации // Региональная экономика: теория и практика. 2018. Т. 16, № 1. С. 83-100. DOI: 10.24891/re.16.1.83 EDN: YKUVLF

- Бухвальд Е. М. Институты развития и национальная безопасность Российской Федерации // Развитие и безопасность. 2021. № 1. С. 16-28. DOI: 10.46960/2713-2633_2021_1_16 EDN: YQDDZC

- Ван Ю. Инновационное развитие китайских регионов: опыт и рекомендации для России // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2021. Т. 12, № 2. С. 145-159. DOI: 10.18184/2079-4665.2021.12.2.145-159 EDN: KNFFUT

- Гохберг Л. М., Кузнецова Т. Е. Инновации как основа экономического роста и укрепления позиций России в глобальной экономике // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2012. Т. 7, № 2. С. 101-117. EDN: OYRRQB