Процессы концентрации банковского и реального секторов экономики на региональном уровне: проблема взаимосвязи

Автор: Антонюк Валентина Сергеевна, Никонов Вячеслав Евгеньевич

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 41 (174), 2009 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению взаимосвязи концентрации в банковском и реальном секторах экономики в региональном разрезе. Авторы проводят оценку концентрации по широкому кругу экономических и финансовых показателей. На примере федеральных округов обоснована сопряженность (баланс/дисбаланс) между процессами концентрации банковского и реального секторов экономики РФ.

Концентрация банковского капитала, концентрация в реальном секторе, региональное распределение ресурсов, корреляция банковского и реального секторов экономики

Короткий адрес: https://sciup.org/147155484

IDR: 147155484 | УДК: 336.7

Текст научной статьи Процессы концентрации банковского и реального секторов экономики на региональном уровне: проблема взаимосвязи

Исследование закономерностей концентрации как в финансовом, так и в реальном секторах национальной экономики имеет высокую актуальность в связи с тем, что, с одной стороны, указанные процессы являются непременным условием современного рыночного механизма на этапе его индустриального развития, с другой - относятся к факторам, способным при нарушении оптимальных границ привести к несовершенству рыночной системы. Немаловажным является анализ тенденций концентрации экономических ресурсов, определяющих устойчивость как экономики страны в целом, так и региональных подсистем. Неравномерность развития, как всеобщий закон экономических систем в транзитивных условиях, проявляется в пространственной неравномерности концентрации ресурсов реального и финансового секторов. Государственное регулирование процессов территориальной дифференциации должно быть основано на объективных данных об уровне и соотношении процессов концентрации реальных и финансовых ресурсов, что в частном случае проявляется в совпадении или несовпадении темпов, интенсивности, региональной локализации ресурсов реального и банковского секторов экономики.

Абстрактный анализ концентрации банковского капитала как агрегированного процесса, свойственного развитой рыночной экономике, катализаторами которого являются усиление открытости, НТП, повышение уровня жизни населения, не формирует адекватного представления о природе концентрации, поскольку требует сопряжения с исследованием развития бизнес-процессов, отраслевых сдвигов в реальном секторе региональных подсистем. Весомая часть банковских структур сосредотачивается в финансовых центрах национальной экономики, при этом периферия остается слабо обеспеченной банковскими услугами, что создает естественные барьеры роста ВРП. Реальному сектору свойственна аналогичная ситуация, когда отдельные регионы, естественно или в силу исторических условий, наделены большим объемом экономических ресурсов и производственными возможностями.

Исследование регионального распределения как финансовых, так и экономических ресурсов позволяет получить системное представление о взаимосвязи концентрации отечественной банковской системы и ее обусловленности процессами реального сектора экономики.

Анализ концентрации в банковском и реальном секторах экономики, по мнению авторов, включает ряд этапов:

-

1) последовательная оценка уровня концентрации первоначально в реальном, затем в банковском секторах экономики по федеральным округам;

-

2) анализ взаимосвязи между концентрацией реального и банковского секторов;

-

3) определение рейтингов округов раздельно по каждому сектору в зависимости от расчетных значений концентрации;

-

4) определение степени согласованности (несогласованности) исследуемых процессов концентрации.

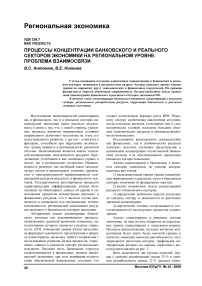

Анализ концентрации в реальном секторе экономике, на наш взгляд, опирается на определение уровня концентрации в отраслевом разрезе. Исходное предположение, согласно которому концентрация будет иметь более высокий уровень в отраслях, имеющих высокую рентабельность, подтверждается расчетами авторов, графическая интерпретация которых по данным отраслевого выпуска представлена на рис. 11.

Явно выделяются две группы отраслей: первая с уровнем концентрации свыше 25 % и уровнем рентабельности свыше 22 % (среднее значе-

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

нефтедобывающая пром ышленность (38%)

ц вет ная металлургия (37%)

т опл ивная промышленность (32%)

нефтеперерабатывающая (23%)

черная металлургия (22%)

банковские чистые активы электроэнергетика (12%)

хим ическая и нефтехим ическая пром ышленность (12%)

машиностроение и металлообработка (11%)

л есная (10%)

пищевая промышленнность (10%)

пром ышленность строительных материалов (9%)

легкая промышленность (4%)

Рис. 1. Уровень рентабельности и концентрации в отраслях РФ по показателю CR 3 2 за период 2000–2004 гг. (в скобках указана рентабельность отраслей)3

ние), вторая – с более низкими показателями концентрации (менее 15 %) и соответственно рентабельности (менее 12 %).

Логично предположить, что в регионах с преобладанием высокорентабельных отраслей экономики должна быть высокой капитализация и концентрация банковских ресурсов. Устойчивое и динамичное развитие отраслей только за счет собственных средств практически невозможно, а рынки, позволяющие привлечь альтернативные источники финансирования помимо банковского кредитования, пока еще недостаточно развиты. При этом население регионов, экономика которых базируется на предприятиях высокодоходных отраслей, имеет более высокие доходы и потребности в банковских услугах, приобретении дорогостоящего имущества, такого как недвижимость, автотранспорт и прочее. Расчеты подтверждают теоретические предположения. Так, практически все регионы, имеющие наибольший вклад в объемы регионального продукта со стороны высокорентабельных отраслей, характеризуются тем, что их банковские активы выше среднего по России, а большая часть входит в двадцатку по совокупным банковским активам на территории региона (табл. 1).

В то же время налицо некоторая диспропорция между размещением высокорентабельных производств и банковских активов, что вполне объяснимо: во-первых, стремлением многих крупных компаний локализоваться в Москве, что зако- номерно обеспечивает перераспределение банковских ресурсов в ее пользу; во-вторых, отсутствием стремления к модернизации устаревших производств; в-третьих, не сложившимся институтом собственников предприятий, имеющих цели долгосрочного развития.

Таблица 1 Регионы, имеющие наибольший вклад в объемы производства по высокорентабельным отраслям4

|

Нефтедобыча |

Черная металлургия |

Цветная металлургия |

|

Тюменская обл. (3) Татарстан (6) Оренбургская обл. (27) Архангельская обл. (36) Башкортостан (12) Республика Коми (39) |

Челябинская обл. (13) Вологодская обл. (29) Липецкая обл. (32) Кемеровская обл. (16) Свердловская обл. (4) |

Мурманская обл. (41) Красноярский край (15) Свердловская обл. (4) Челябинская обл. (13) |

Согласно нашим расчетам по субъектам РФ наблюдается существенная корреляция между объемом ВРП и банковскими активами на уровне 0,7465 (для активов банков, зарегистрированных в данном регионе), и 0,858 (для всех банковских активов соответствующего региона). Более высокое значение коэффициента корреляции по всем банкам в регионе указывает на большую эластичность реакции крупнейших банков на процессы распределения активов, по сравнению с региональными банками, горизонт решений которых ограничен локальной территорией.

Взаимовлияние процессов концентрации банковского и реального секторов, на взгляд авторов, имеет общий знаменатель, а именно для реального сектора банки являются «кровеносной системой», в то время как сам реальный сектор определяет силу «тока крови», обеспечивающую функционирование региональной банковской системы.

Однонаправленная тенденция между динамикой в распределении банковских активов и объемами отраслевого производства выявлена на примере оборотов розничной торговли и обрабатывающей промышленности в региональном разрезе. Так, корреляция между активами банков и объемом обрабатывающей промышленности составляет 0,660–0,7986, между объемом розничной торговли и банковскими активами составляет около 0,703–0,8727. Эта же зависимость подтверждается расчетами за период 2004–2007 гг.

Проведенные расчеты подтверждают тот факт, что структура и специализация экономики региона имеют «точки сопряжения» с процессами концентрации банковского капитала. Группа лидирующих по доле банковских активов регионов характеризуется наличием развитых производственной сферой, социальной, торговой и финансовой инфраструктурой (Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область, Московская область, Тюменская область, Татарстан). В период трансформации экономической системы в группу регионов-лидеров попадают регионы с быстро развивающимися отраслями обрабатывающей промышленности: Самарская об- ласть – автомобилестроение, Красноярский край – добывающая промышленность.

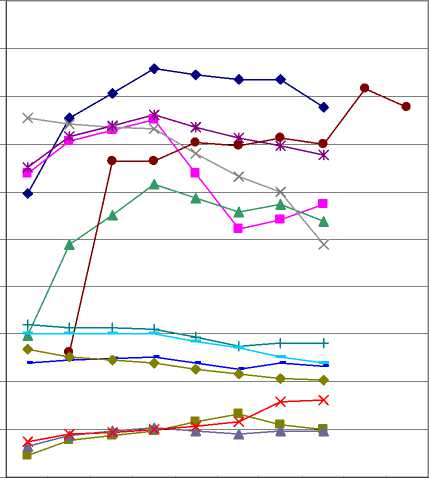

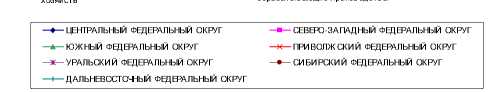

Переход от агрегированного анализа Российской Федерации в целом на уровень федеральных округов дает дополнительную информацию об исследуемых процессах. В контексте объекта исследования был проведен попарный анализ показателей банковского и реального секторов экономики с использованием показателя HHI8, традиционно применяемого для оценки концентрации в рыночной экономике. Агрегированные оценки представлены на рис. 2.

Очевидным является более высокий уровень концентрации по показателям банковского сектора. В то же время расчеты в разрезе федеральных округов показали низкие значения по парным показателям: депозиты физических лиц – доходы населения, что связано с фактором локализации места проживания людей (см. рис. 2). Наибольший разрыв между показателями концентрации реального и банковского секторов наблюдается между кредитами нефинансовым организациям и инвестициями в основной капитал. Одна из причин такого разрыва, по мнению авторов, заключается в том, что многие крупные региональные предприятия зарегистрированы и получают кредитные ресурсы в Москве и в порядке перераспределения инвестируют в регионы. Наиболее высокий уровень концентрации наблюдается у пары показателей «средства юридических лиц в банках – сальдированный финансовый результат».

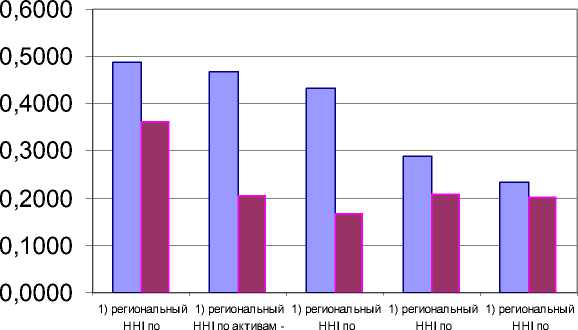

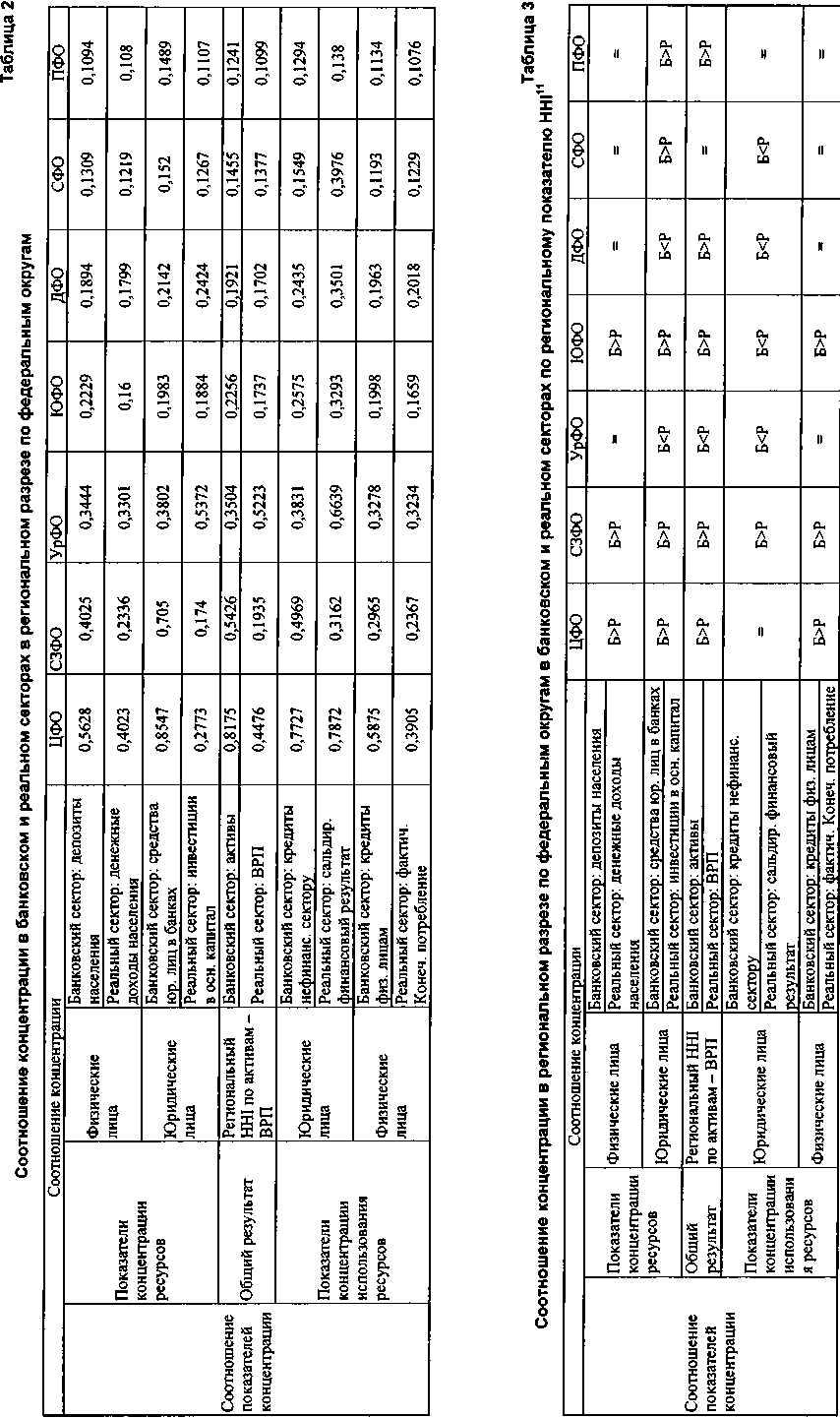

Среднероссийские данные при высоком уровне дифференциации регионов требуют конкретизации (рис. 3).

Парное сопоставление по федеральным округам рассчитанных региональных показателей кон-

средствам 2) вал овый кредитам, депозитам кредитам, юридических лиц региональный выданным физических лиц выданным

- 2) продукт нефинансовому - 2) совокупные физическим сальд ированный сектору - 2) денежные лицам - 2)

финансовый инвестиции в доходы фактическое результат основной населения конечное капитал потребление дом охозяйств

-

□ 1) HHI по банковскому сектору

-

■ 2) HHI по реальному сектору

Рис. 2. Концентрация в реальном и банковском секторах по региональному показателю HHI по федеральным округам9

сальдированный финансовый результат организаций, млн руб, 2006

Рис. 3. Региональный индекс HHI в разрезе федеральных округов по показателям реального сектора10

центрации HHI (табл. 2) и последующее ранжирование федеральных округов позволило сопоставить уровни концентрации в контексте совпаде-ния/несовпадения интенсивности рассматриваемого процесса в территориальном разрезе.

На основе данных по концентрации составлен рейтинг по каждой паре значений.

Почти во всех округах (за исключением УрФО) общий показатель банковского сектора (банковские активы) преобладает над аналогичным в реальном секторе (ВРП). Данное распределение концентрации указывает на то, что степень проникновения банковского сектора по территории страны ниже, чем реального. В каждом из округов есть один или несколько финансовых центров, в которых сосредотачиваются банки; в то же время ресурсы реального сектора более равномерно распределены в территориальном аспекте. Крупные предприятия базируются не только в областных центрах, но и небольших городах в местах локализации природных ресурсов, транспортных узлов или размещения производств (табл. 3).

В УрФО крупный топливно-энергетический комплекс Тюменской области не подпитывается соответствующими банковскими ресурсами, что создает некоторые диспропорции в развитии. Более того, часть Тюменских банков обладает ярко выраженным «карманным» характером, обслуживая интересы крупных топливодобывающих ком- паний, что ограничивает их полноценное функционирование в банковской системе округа.

Еще одной особенностью является равенство рейтингов сравниваемых показателей концентрации по физическим лицам – в большинстве округов наблюдается совпадение уровней концентрации у пар показателей «кредиты физическим лицам» – «фактическое конечное потребление» и «депозиты физических лиц» – «доходы населения». Совпадение уровней концентрации свидетельствует о том, что существует связь между проникновением банковского сектора и доходами и расходами населения, чем выше последние, тем более высокое развитие получает банковский сектор округа.

Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Концентрация в реальном секторе во многом определяется уровнем рентабельности – в более рентабельных отраслях концентрация более высокая, данная тенденция сохраняется и на региональном уровне. Другим фактором является уровень социально-экономического развития, который дифференцирован по регионам. Степень проникновения банковского капитала соответствует уровню развития реального сектора экономики, то есть банковский сектор активнее развивается в регионах с более высоким уровнем социально-экономического развития. В то же время, если для Москвы высокий объем банковских активов сочетается с

высоким уровнем развития реального сектора, то в Санкт-Петербурге реальный сектор меньше концентрирован по сравнению с банковским. Противоположным соотношением концентрации банковского и реального секторов обладает Уральский федеральный округ, в котором при больших объемах валового регионального продукта банковский сектор недостаточно обеспечен активами. Наиболее органичным округом с точки зрения соотношения концентрации банковского и реального секторов является Приволжский федеральный округ – высокая привлекательность региона не позволяет достичь высокого уровня концентрации и создает высококонкурентную среду.

Для сбалансированного развития регионов России требуется достижение «золотой середины» по концентрации банковского и реального секторов экономики, так как недостаточная концентрация оказывает влияние на устойчивость системы, а чрезмерная ведет к формированию монопольной среды. Другим необходимым условием стабильности регионов является сопряженное развитие банковского и реального секторов, такое соответствие обеспечит элиминирование ситуации торможения темпов роста ВРП.

-

• высокой, если доля 3 крупнейших фирм будет выше 70 %;

-

• средней, если CR 3 находится в пределах 45–70 %;

-

• низкой, если CR3 меньше 45 %

-

3 Рассчитано по данным Российский статистический ежегодник. Социально-экономические показатели 2004, 2005 гг., Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2008 г., Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2007 г., Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2006 г.

-

4 В рамках отраслей регионы ранжированы в порядке убывания их доли в совокупных значениях, в скобках указан ранг региона по совокупным банковским активам на его территории, меньшему значению ранга соответствует более высокий объем активов, регионы ранжируются от 1 до 80. Источник данных – Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2007 г., Российский статистический ежегодник 2005, 2007 гг.

-

5 Рассчитано на основе данных ЦБ РФ.

-

6 Рассчитано по данным Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2007 г. и Статистический сборник «Регионы России 2007 г.».

-

7 Там же.

-

8 Индекс HHI показывает степень концентрации показателя и принимает значения от 0 до 1. Рассчитывается на основе долей в совокупных значениях по формуле: HHI = ∑ Ai 2 , где Аi – доля соответствующего показателя реального или банковского секторов в совокупных значениях по стране. В рамках данного исследования интерпретация показателя HHI отличается от предложенных ЦБ РФ и ФАС, так как за расчетную единицу берется не доля предприятия/банка, а совокупные значения всех банков/предприятий региона. Данное преобразование позволяет определить неравномерность концентрации в региональном разрезе, элиминируя искажающее воздействие многофилиальных организаций, расположенных в разных регионах.

-

9 Рассчитано по данным Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2007 г., Регионы России. Социально-экономические показатели 2007.

-

10 Рассчитано по данным Регионы России. Социальноэкономические показатели 2007

-

11 Сравнение концентрации в банковском и реальном секторах идет на основе табл. 3, Б – показатель банковского сектора, Р – показатель реального сектора из сравниваемой пары.

-