Процессы ликвации в риолитах Лядгейского комплекса хребта Енганепэ (Полярный Урал)

Автор: Вовчина Т.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Общая и региональная геология. Геотектоника и геодинамика

Статья в выпуске: 1 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

В экструзивно-субвулканическом образовании кислого состава лядгейского комплекса (λV2ld) южной части хребта Енганепэ установлены риолиты с необычными текстурно-структурными особенностями. Петрографическое и минералогическое изучение тонкополосчатого ритмичного строения и шаровидных обособлений в риолитах позволило выявить генезис данных особенностей. Наличие вторичных изменений в виде серицита и хлорита, свидетельствующих о большом содержании флюидов (воды) в породе, которые приводят к расслоению расплава, и закономерные различия химических составов в риолитах позволяют объяснить это процессами ликвации.

Полосчатые, сферолоидные риолиты, лядгейский комплекс, ликвация, енганепэ

Короткий адрес: https://sciup.org/147246270

IDR: 147246270 | УДК: 552.122:552.323.1(234.852) | DOI: 10.17072/psu.geol.23.1.1

Текст научной статьи Процессы ликвации в риолитах Лядгейского комплекса хребта Енганепэ (Полярный Урал)

Гипабиссальные породы при своем становлении имеют, как правило, сложные текстурно-структурные особенности, выраженные в образовании вариолитовых (сферолитовых или сферолоидных) структур и полосчатых текстур. Образование подобных структур и текстур в кислых лавах многими исследователями объясняется процессами ликвации (Воловикова и др., 1962; Короновский и др., 1976; Маракушев и др., 1979; Пугин и др., 1980; Самаркин и др., 2004). Ликвация (разделение первоначально однородного расплава на несколько разных несмешивающихся жидкостей) происходит при понижении температуры. Есть другая точка зрения, предполагающая расслоение расплава вследствие неравномерной дегазации лавы, что приводит к неоднородному затвердеванию расплава, расслоению его по вязкости и, как следствие, к образованию полосчатых текстур (Мишин, 1994; Летников, 1997; Голубева, 1999).

При изучении кислых пород экструзивно-субвулканического тела лядгейского комплекса ( λ V 2 ld) между ручьями Правый и

Левый Изъявож южной части хребта Енга-непэ (Полярный Урал) были выявлены их необычные текстурно-структурные особенности, обусловленные тонкополосчатым ритмичным строением и наличием шаровидных обособлений. Поэтому была поставлена задача выяснения генезиса данных особенностей, учитывая разные точки зрения на их образование.

Геологическое строение района исследования

Хребет Енганепэ расположен на юго-западном склоне Полярного Урала в 50 км к юго-востоку от г. Воркута. Он представляет собой брахиантиклиналь северо-восточного простирания, в ядре которой вскрыты породы фундамента – докембрийские осадочные, вулканогенно-осадочные и вулканические стратифицированные комплексы – отложения манюкуяхинской свиты (RF 3 mj), беда-мельской серии (RF 3 –V 2 bd) и енганепэйской свиты (V 2 –Є 1 en). Крылья антиклинали сложены породами палеозойского структурного этажа, отделенного от образований

фундамента угловым, стратиграфическим и азимутальным несогласиями.

Среди магматических горных пород, развитых в южной части хребта Енганепэ, выделяется множество мелких и крупных поздневендских экструзивно-субвулканических образований лядгейского комплекса ( λ V 2 ld), которые локализованы в верхах бедамельской серии и комагматичны кислым покровным образованиям (Шишкин и др., 2004).

Ранее изученное нами крупное образование обладает неоднородным строением, обусловленным зональным расположением разновидностей пород. Установлено, что центральную часть тела слагают флюидальные риолиты, которые к востоку замещаются однородными массивными разностями. Риолиты массивного облика сменяются кластола-вами риолитового и дацитового составов, выходы которых сохранились лишь в южной и северо-восточной частях постройки соответственно.

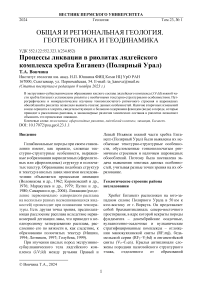

Рис. 1 . Схема геологического строения экструзивно-субвулканического тела лядгейского комплекса ( λ V 2 ld) южной части хребта Енганепэ, Полярный Урал (Составлена по материалам ГДП-200 ЗАО «ГГК МИРЕКО» (Государственная…, 2013) с дополнениями автора): 1 – бедамельская серия нерас-члененная (RF 3 –V 2 bd): базальты, андезибазальты, андезиты, дациты, риолиты и их кластолавы и туфы; 2 – манюкуяхинская свита (RF 3 mj): метаалевропесчаники, метаалевролиты, углеродисто-кремнисто-глинистые сланцы, прослои известняков; 3 – лядгейский комплекс риолитовый ( λ V 2 ld); 4 – флюидальные риолиты; 5 – массивные риолиты; 6 – трахириолиты; 7 – кластолава риолитового состава; 8 – кластолава дацитового состава; 9 – сферолоидные риолиты; 10 – андезиты; 11 – туф трахиандезитового состава; 12 – туф андезитового состава; 13 – согласные границы стратиграфических подразделений;элементы залегания: 14 – слоистости, 15 – плоскостных структур течения, 16 – сланцеватости пород, 17 – объект исследования

Юго-восточная часть экструзивного тела сложена риолитами со сферолоидной структурой. В кислых разностях присутствуют признаки течения. Вмещающие породы обнажаются только на западном и северо-восточном склонах тела и представлены андезитами и их туфами бедамельской серии (RF 3 –V 2 bd) (Вовчина, 2022).

Риолиты являются перглиноземистыми вулканическими породами нормальной щелочности и проявляют надсубдукционные островодужные геохимические черты.

Абсолютный возраст риолитов лядгей-ского комплекса определен по единичным цирконам U-Pb методом на ионном микрозонде SHRIMP-II в ЦИИ ВСЕГЕИ в интервале 555–547 млн лет и отвечает основанию верхнего венда (Шишкин, 2004).

Методика исследований

Работа выполнена с использованием научного оборудования ЦКП «Геонаука» ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Минеральный состав и текстурно-структурные особенности пород изучались в прозрачных шлифах на исследовательском микроскопе OLYMPUS BX51. На сканирующем электронном микроскопе Tescan Vega 3 LMH с энергодисперсионным спектрометром X-MAX 50mm Oxford Instruments было выполнено сканирование сферолоидных и полосчатых риолитов по профилям, диаметр пучка составил 180 нм.

Петрографические особенности пород

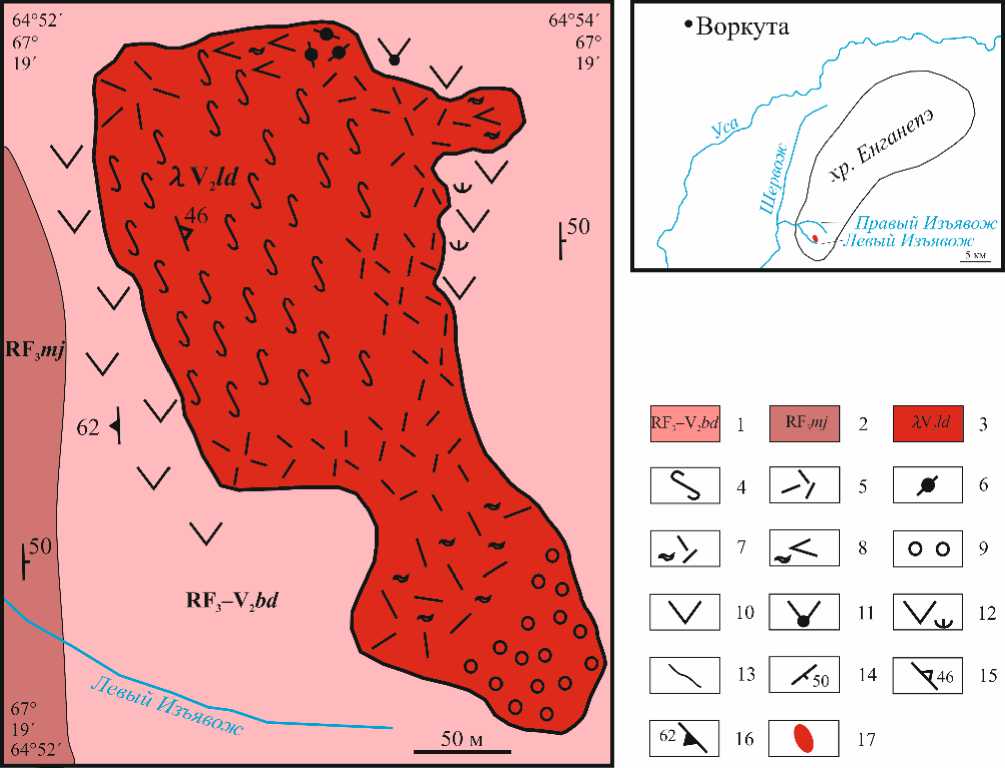

Полосчатые, или флюидальные, риолиты характеризуются чередованием молочно-белых и темно-серых слойков толщиной от 0,05 до 2 мм на макроуровне, подобном структурам ламинарного течения (рис. 2 а). Породы обладают линзовидно-полосчатой текстурой и редкопорфировой структурой. Молочно-белые слойки обладают большей толщиной и состоят из скрытокристаллической (кварц- полевошпатовая) массы с единичными зернами акцессорного циркона и монацита. Темно-серые линзовидные слойки имеют зональное строение: внешняя оторочка сложена калиевым полевым шпатом в форме друзочек, распологающихся перпендикулярно относительно границ линзы, нередко встречаются чешуйки биотита, хлорита (рипидолит, бру-нсвигит) и рудный минерал – ильменит, а внутренняя (центральная) часть участков линз чаще сложена радиально-лучистыми сферолитами того же калиевого полевого шпата (рис. 2 а, г) и реже изометричными зернами кварца (рис. 2 б). В центре сферолоидов развивается хлорит, что указывает на содержание воды в линзовидных слойках (рис. 2 г).

Сферолоидные риолиты имеют плотное сложение и темно-серую окраску с овальновытянутыми сферолоидами белого и красновато-бордового цвета (рис. 2 г). В микрофель-зитовой, флюидальной кварц-полевошпато-вой основной массе заключены вытянутые и удлиненные по направлению течения сферо-лоиды. Они распределены по одному или группами из нескольких индивидов. Размеры сферолоидов меняются от 0,6 до 10 мм. Внутренняя часть их сложена микрозернистым кварц-полевошпатовым агрегатом. Нередко в центральной части сферолоида развивается магнетит или хлорит (рис. 2 е). Оторочка сфе-ролоидов представлена неправильными зернами кварца размером 0,3–0,5 мм (рис. 2 е). Во флюидальной текстуре основной массы из-за большой вязкости кислой лавы при течении образовались изогнутые полости, в которых кристализуется зернистый кварц. По основной массе развивается вторичный серицит, свидетельствующий о большом содержании воды в породе. В сферолоидных риолитах были установлены минералы редких земель – монацит, алланит и несколько крупных (до 0,03×0,07 мм) неидентифицирован-ных минералов группы эшинита. Акцессорные минералы представлены несколькими крупными зернами циркона.

Рис. 2. Полосчатый (флюидальный) (а-г, обр. 807-15) и сферолоидный (д-е, обр. 818-1) риолит. Фото (а-г, е) с анализатором

Обсуждение результатов

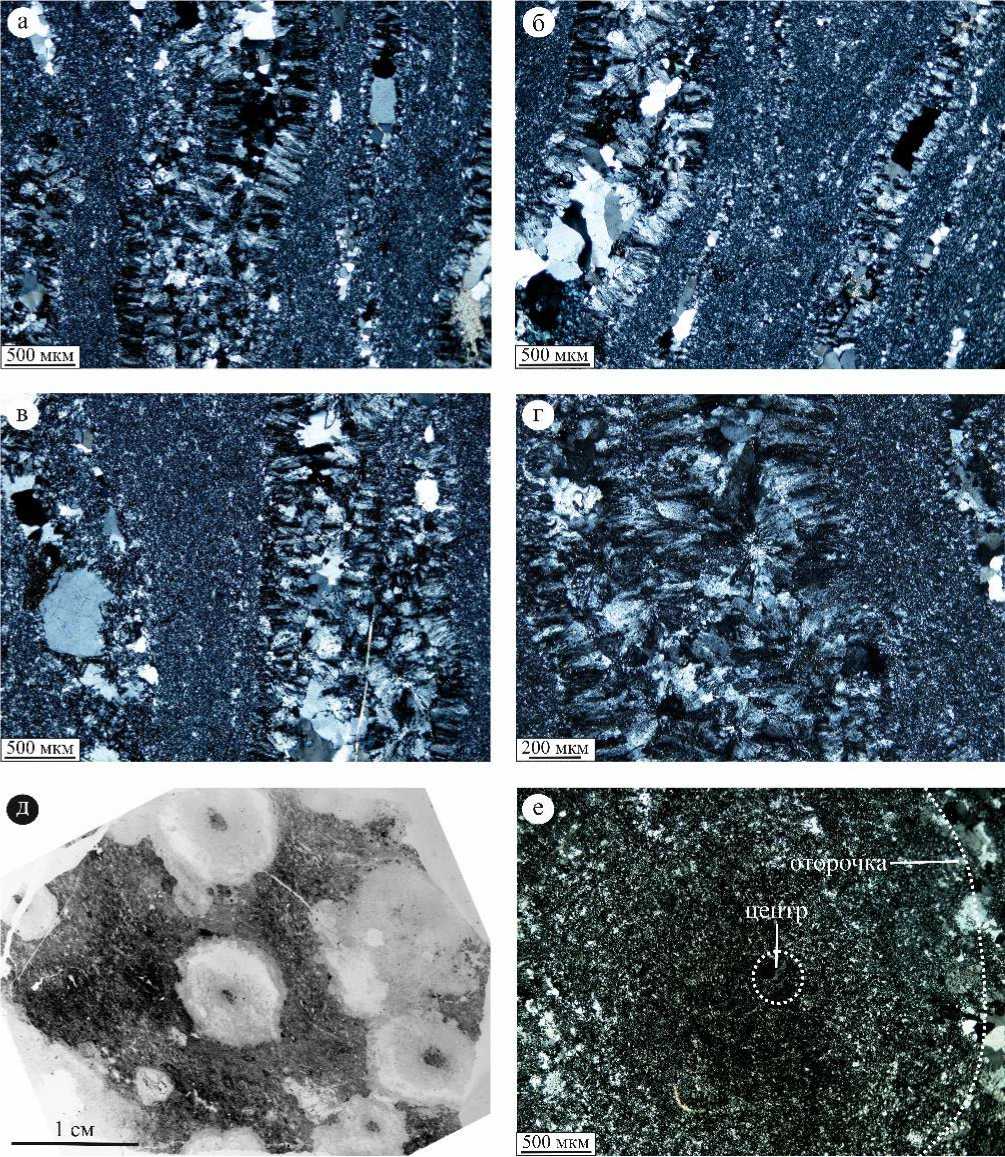

Методом электронного сканирования на спектральном электронном микроскопе нами было выполнено исследование образцов полосчатых и сферолоидных риолитов, чтобы проследить «усредненные» концентрации элементов в выделяющихся зонах по заданному направлению (рис. 3, таблица).

Полосчатые риолиты сканировались по профилям, ориентированным поперек полосчатости (рис. 3 б). В результате выяснилось, что темные слойки содержат больше SiO 2 и Na 2 O, а светлые – Al 2 O 3 , K 2 O и FeO (рис. 3 в).

Сферолоидные риолиты сканировались по диаметру сферолоида (рис. 3 д). Центральная (ядро) и внутренняя его части содержат повышенное содержание SiO 2 и пониженное – Na 2 O, Al 2 O 3 , K 2 O и FeO. Оторочка центра (точки 4 и 6, рис. 3 д) и оторочка самого сфе-ролоида (точки 1 и 9, рис. 3 д) имеют схожие химические составы.

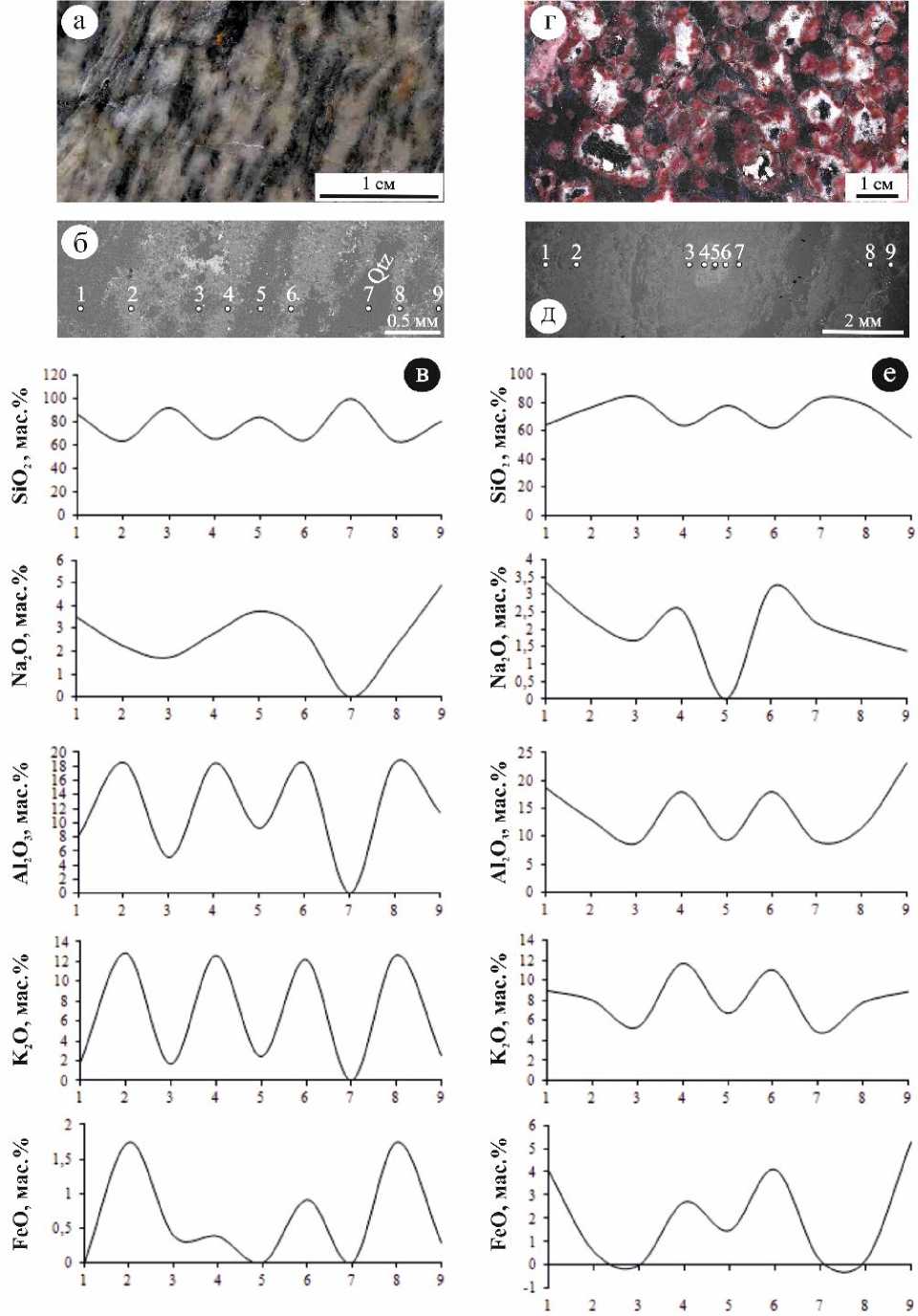

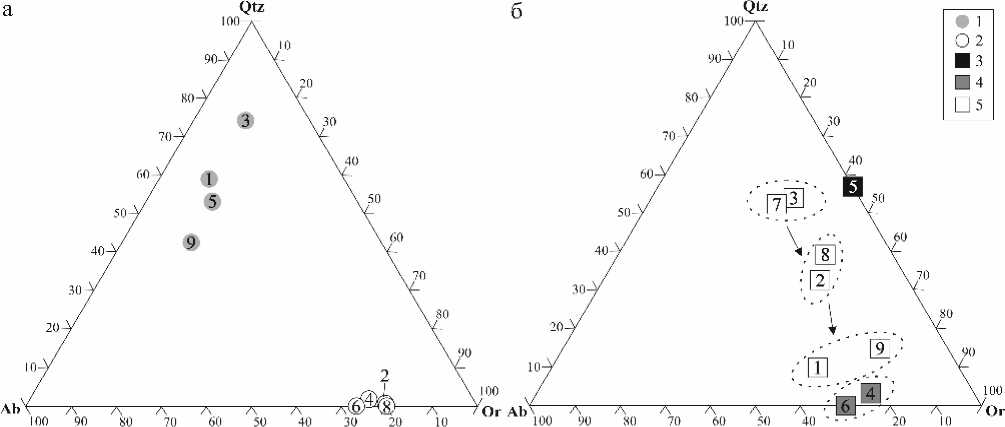

На треугольной диаграмме нормативных составов ортоклаз (Or) – кварц (Qtz) – альбит (Ab) (рис. 4 а, таблица) точки составов темных слойков (1, 3, 5, 9) в полосчатом риолите образуют явный тренд в сторону кварцевой вершины и являются низкотемпературными, имеют трехкомпонентный кварц-полевошпа-товый состав. Светлые слойки (рис. 4 а, точки 3, 4, 6, 8) бескварцевые с двухкомпонентным полевошпатовым составом, более высокотемпературные. Мы предполагаем, что флюиды концентрируются в темных слойках и понижают температуру кристаллизации, то есть идет образование трехкомпонентной эвтектики.

В сферолоидных риолитах установлены 3 зоны с разным эвтектическим составом. Центральная зона характеризуется двухкомпонентной эвтектикой, где ядро представлено кварц-ортоклазовой эвтектикой (рис. 4 б, точка 5), а оторочка центра (ядра) в основном альбит-ортоклазовым составом (рис. 4 б, точки 4 и 6). Внутренние зоны и оторочка сферолоида имеют трехкомпонентный кварц-полевошпатовый состав с тенденцией снижения кварцевого компонента к краю сфероло-ида (рис. 4 б).

Таблица. Усредненные результаты микроанализа SiO2, Al 2 O 3, FeO, Na 2 O, K 2 O (мас. %) полосчатых (обр. 807-15) и сферолоидны (обр. 818-1) риолитов

|

№ образца |

№ усредненного анализа |

SiO 2 |

Al 2 O 3 |

FeO |

Na 2 O |

K 2 O |

Ab |

Q |

Or |

|

IT) 1-Н о ОО |

1 |

86,78 |

8,21 |

0,00 |

3,53 |

1,82 |

29,74 |

59,15 |

10,71 |

|

2 |

63,82 |

18,64 |

1,74 |

2,28 |

12,90 |

19,27 |

0,00 |

76,15 |

|

|

3 |

92,47 |

5,08 |

0,39 |

1,73 |

1,69 |

14,43 |

74,67 |

9,84 |

|

|

4 |

65,59 |

18,52 |

0,38 |

2,78 |

12,64 |

23,48 |

0,91 |

74,54 |

|

|

5 |

84,41 |

9,25 |

0,00 |

3,78 |

2,43 |

31,95 |

53,19 |

14,34 |

|

|

6 |

64,56 |

18,55 |

0,91 |

2,86 |

12,22 |

24,18 |

0,43 |

72,13 |

|

|

7 |

100,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

100,00 |

0,00 |

|

|

8 |

63,45 |

18,64 |

1,74 |

2,24 |

12,69 |

18,93 |

0,00 |

74,91 |

|

|

9 |

80,85 |

11,47 |

0,29 |

4,91 |

2,52 |

41,49 |

42,45 |

14,87 |

|

|

1-Н ОО ОО |

1 |

64,06 |

18,64 |

4,05 |

8,96 |

3,36 |

28,40 |

9,46 |

52,89 |

|

2 |

76,53 |

12,93 |

0,59 |

8,01 |

2,27 |

19,13 |

32,62 |

47,13 |

|

|

3 |

84,29 |

8,61 |

0,00 |

5,28 |

1,68 |

14,20 |

54,37 |

31,17 |

|

|

4 |

63,57 |

17,90 |

2,71 |

11,73 |

2,58 |

21,81 |

3,71 |

69,24 |

|

|

5 |

77,77 |

9,22 |

1,49 |

6,69 |

0,00 |

0,00 |

51,74 |

39,49 |

|

|

6 |

61,91 |

17,92 |

4,11 |

11,05 |

3,21 |

27,98 |

0,40 |

65,23 |

|

|

7 |

83,09 |

9,01 |

0,20 |

4,76 |

2,19 |

18,51 |

52,20 |

28,10 |

|

|

8 |

78,39 |

11,43 |

0,21 |

7,77 |

1,75 |

14,79 |

38,53 |

45,87 |

|

|

9 |

55,25 |

23,09 |

5,27 |

8,86 |

1,38 |

11,67 |

11,74 |

52,30 |

Примечание. Номер точки микроанализа см. рис. 4. Микроанализ выполнен на спектральном электронном микроскопе Tescan Vega 3 LMH с энергодисперсионным спектрометром X-MAX 50mm Oxford Instruments в ЦКП «Геонаука» ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар). В таблице результаты Ab, Q, Or пересчитаны на норму CIPW

Рис. 3. Результаты сканирования полосчатых (а, б, в) и сферолоидных (г, д, е) риолитов лядгейского комплекса: а, г – общий вид породы на макроуровне; б, д – взаимоотношения минералов в риолитах, фото в обратно рассеянных электронах; в, е – кривые распределения элементов

Рис. 4. Треугольная диаграмма ортоклаз (Or) – кварц (Qtz) – альбит (Ab) нормативных составов полосчатых (а) и сферолоидных (б) риолитов. Условные обозначения: 1 – темные и 2 – светлые полосы в полосчатом риолите; 3 – центр (ядро), 4 – оторочка центра и 5 – внутренняя часть сферолоида и его оторочка. Цифры на рис. 4 соответствуют цифрам на рис. 3

Заключение

Петрографическое и минералогическое изучение тонкополосчатого ритмичного строения и шаровидных обособлений в риолитах экструзивно-субвулканического тела лядгейского комплекса ( λ V 2 ld) южной части хребта Енганепэ (Полярный Урал) позволило выяснить генезис данных особенностей в породе.

В результате электронного сканирования риолитов по заданному направлению от точки к точке оказалось, что «усредненные» концентрации элементов в выделяющихся зонах различаются. Так, в полосчатых риолитах темные слойки содержат больше SiO 2 и Na 2 O, а светлые – Al 2 O 3 , K 2 O и FeO. В сферолоид-ных риолитах от центра к краю сферул увеличиваются содержания Na 2 O, Al 2 O 3 , K 2 O и FeO, а также уменьшается концентрация SiO 2 .

Исследование чередующихся темных и светлых слойков в полосчатых риолитах позволило выявить, что флюиды концентрируются в темных слойках и понижают температуру кристаллизации, то есть идет образование трехкомпонентной эвтектики. Светлые слойки являются бескварцевыми с двухкомпонентным полевошпатовым составом и, соответственно, более высокотемпературными.

В сферолоидных риолитах прослеживается резкое различие химических составов в слоях сферолоида и установлено 3 этапа, возможно, связанных с остыванием расплава: 1) центральная с двухкомпонентной кварц-ортоклазовой эвтектикой; 2) оторочка центра с альбит-ортоклазовым составом; 3) внутренние зоны и оторочка сферолоида с трехкомпонентным кварц-полевошпатовым составом, где наблюдается тенденция снижения кварцевого компонента к краю сферолоида.

Выявленные закономерности наиболее наглядно можно проследить на треугольной диаграмме Or–Qtz–Ab, а полученные данные позволяют сделать вывод о проявлении в кислых вулканитах экструзивно-субвулканиче-ского тела лядгейского комплекса процессов ликвации.

Исследователи, изучавшие причину ликвации в однородных силикатных магмах, пришли к выводу, что главным механизмом, приводящим к расслоению расплава, является воздействие флюидов, в частности воды. В изученных породах «следы» присутствия воды наблюдаются во вторичных изменениях – наличии серицита и хлорита.

Работа выполнена в рамках темы НИР «Глубинное строение, геодинамическая эволюция, взаимодействие геосфер, магматизм, метаморфизм и изотопная геохронология Ти-мано-Североуральского литосферного сегмента» Института геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.

Автор признателен к.г.-м.н., старшему научному сотруднику ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН И.И. Голубевой за значительную помощь при написании статьи и полезные советы.

Список литературы Процессы ликвации в риолитах Лядгейского комплекса хребта Енганепэ (Полярный Урал)

- Вовчина Т.А. Строение, петрография и петро-геохимия кислых пород экструзивно-субвулканического тела южной части хребта Енганепэ (Полярный Урал) // Вестник геонаук. 2022. 12 (336). С. 20-28. БО1: 10.19П0/§еоу.2022.12.3

- Воловикова И.М., Елисеева О.П. К вопросу об образовании шаровых лав в кислых эффузивах Кураминского хребта (Средняя Азия) // Вопросы вулканизма. М.: Изд. АН СССР. 1962. С. 239-243.

- Голубева И.И. Структурно-вещественные свидетельства ликвации в риолитах Полярного Урала // Труды Института геологии КНЦ УрО РАН. Вып. 103. С. 71-77.

- Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:200 000 листа Q-41-XI. Издание второе. Объяснительная записка. М.: МФ ВСЕГЕИ. 2013. С. 216.

- Короновский Н.В., Быков М.В., Сапарин Г.В., Слуев В.И. Микроликвация в кислых вулканических породах // ДАН СССР. 1976. Т. 230. № 1. С.190-193.

- Летников Ф.А. Процессы самоорганизации при формировании магмаиогенных и гидротермальных рудных месторождений // Геология рудных месторождений. 1997. Т. 38. № 4. С. 307-322.

- Маракушев А.А., ИвановИ.П., Римкевич В.С. Значение ликвации в генезисе магматических горных пород // Вестник МГУ. Геология. 1979. № 1. С. 3-22.

- Мишин Л.Ф. Субвулканические интрузии кислого состава. М.: Наука. 1994. 205 с.

- Пугин В.А., Хитаров Н.И. Вариолиты как пример ликвации магм // Геохимия. 1980. № 4. С.496-512.

- Самаркин Г.И., Самаркина Е.Я., Пумпянский А.М. Геологические, петрографические и геохимические особенности ликвации в пермских риолитах Хуторской субвулканической интрузии Курганского Зауралья // Литосфера. 2004. № 4. С.62-75.

- Шишкин М.А., Малых И.М., Матуков Д.И., Сергеев С.А. Риолитовые комплексы западного склона Полярного Урала // Геология и минеральные ресурсы европейского северо-востока России: Материалы XIV Геологического съезда Республики Коми. Т.II. Сыктывкар: Геопринт. 2004. С.148-150.