Прочность каменной кладки сводчатых конструкций

Автор: Беспалов Владимир Владимирович, Зимин Сергей Сергеевич

Журнал: Строительство уникальных зданий и сооружений @unistroy

Статья в выпуске: 11 (50), 2016 года.

Бесплатный доступ

Проведен комплексный анализ возможных подходов к определению прочности кладки, в том числе и сводчатых конструкций. Классические теории прочности не пригодны для этой цели из-за не учитываемой анизотропии кладки, которая обуславливает наличие сложной зависимости прочности от ориентации главных напряжений относительно растворных швов. Проанализированы отечественные и зарубежные критерии прочности кладки. Показано, что и те и другие годятся только для плоского напряженного состояния и требуют большое количество входных данных, которые крайне сложны в получении. Рассмотрены принципиальные подходы к конечно-элементному моделированию кладки. На основе этих подходов произведено моделирование нескольких кирпичных сводов. По результатам моделирования и с учетом анализа существующих критериев предложено адаптировать их для случая объемного напряженного состояния, а также разработать модель виртуальных испытаний образцов кладки для получения входных данных.

Критерий прочности, каменная кладка, своды, сложное напряженное состояние, моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14322298

IDR: 14322298 | УДК: 693.2 | DOI: 10.18720/CUBS.50.3

Текст научной статьи Прочность каменной кладки сводчатых конструкций

Каменная кладка – один из древнейших строительных материалов. До наших дней дошло множество произведений архитектурного искусства, выполненных в каменной кладке. Долговечность и надежность таким сооружениям обеспечила развитая технология кладки, совершенствовавшаяся сотни и тысячи лет. В основном это был эмпирический опыт и лишь в последние века начали появляться теоретические прочностные модели кладки и численные методы ее расчета. Вертикальные каменные элементы – стены и колонны были сравнительно просты в расчете, так как находились в состоянии одноосного сжатия. В начале XX века появилась устойчивая теория их расчета, основанная на исследованиях Л. И. Онищика [1, 2]. Однако в это же время начинается расцвет металлических и железобетонных конструкций и исследования каменной кладки уходят из приоритетных задач строительной науки. Каменные арки и сводчатые перекрытия так и не получили полноценной теории, описывающей условия их прочности [3].

Исторически сложились пять основных теорий прочности, на основе которых разработаны многочисленные частные критерии прочности для различных материалов и напряженных состояний. Первая теория основывается на предположении, что причиной разрушения материала являются наибольшие по абсолютному значению нормальные напряжения:

ст экв = ст 1 <И , (1)

где стэкв - расчетное напряжение в конструкции;

ст1 - первое главное напряжение;

[ст] - максимальное допускаемое нормальное напряжение.

Первая теория подходит только для случая хрупкого растяжения, когда напряжения ст2 и ст3 намного меньше, чем ст1 .

По второй теории прочности считается, что причиной разрушения являются наибольшие линейные деформации. Соответственно, критерий прочности:

СТ экв = CT i -v(ct2 +ст3) < [ст], (2)

где v - коэффициент Пуассона;

ст2 и ст3 - второе и третье главные напряжения.

Вторая теория хорошо описывает случай хрупкого разрушения при одноосном сжатии, но при иных вариантах напряженно-деформированного состояния приводит к ошибочным результатам.

Согласно третьей теории прочности, причиной разрушения материала являются наибольшие касательные напряжения. Условие прочности по третьей теории:

СТ экв = CT i -Ст з < [ст], (3)

Третья теория дает удовлетворительные результаты для пластичных материалов с погрешностью до 10-15%, но не годится для хрупких.

В основе четвертой теории прочности лежит предположение о том, что причиной наступления предельного состояния в форме течения является удельная потенциальная энергия изменения формы, а не напряжения или деформации. Условие прочности:

СТ экв = J| [(СТ 1 -СТ 2 )2 + (СТ 2 -СТ з )2 + (СТ з —CT i )2]< [СТ], (4)

Четвертая теория используется для пластичных материалов и хорошо согласуется с опытными данными.

По теории прочности Мора прочность при любом напряженном состоянии будет обеспечена, если круг Мора не выходит за пределы огибающих кругов, построенных на допускаемых напряжениях при простом растяжении и сжатии. Упрощенное условие прочности, когда огибающие заменены прямыми:

Construction of Unique Buildings and Structures, 2016, №11 (50)

а экв

= а 1

—

[ТГ3 5 и [Т С ]

где [Т р ] и [а с ] - максимальные допускаемые напряжения при одноосном растяжении и сжатии.

Теория Мора используется для хрупких материалов.

Стоит отметить, что данные критерии годятся только для однородных и изотропных материалов и не могут учитывать анизотропии прочностных свойств. Кроме того в случае сложного сопротивления для каждого напряженно-деформированного состояния необходим отдельный критерий прочности. Так, например, пластичная сталь при всестороннем растяжении проявляет хрупкие свойства, а хрупкие материалы при всестороннем сжатии начинают вести себя как пластичные.

Кирпичная кладка обладает ярко выраженной анизотропией по направлениям, перпендикулярным горизонтальным и вертикальным швам, что обусловлено ее структурной неоднородностью и технологией производства работ. Кладка имеет различную прочность на сжатие, растяжение, изгиб и сдвиг в зависимости от направления действия нагрузки. Так же прочность всегда заметно меньше по неперевязанному сечению, чем по перевязанному.

При сложном напряженном состоянии прочность зависит от угла наклона нагрузки к горизонтальным швам. Так, в работе [4] описана серия испытаний образцов кладки при двухосном растяжении со сжатием под углом наклона горизонтальных швов 0; 22,5; 45; 67,5 и 90 градусов к сжимающей нагрузке. Наименьшая прочность была получена под углом 45 градусов, а наибольшая – под углом 90 градусов. В целом испытания показали наличие сложной зависимости прочности кладки от соотношения между растягивающей и сжимающей нагрузкой и угла наклона горизонтальных швов. Схожие результаты были получены при конечно-элементном моделировании процессов разрушения образцов кирпичной кладки [5-8].

Проблемам трещиностойкости и прочности каменных конструкций посвящено большое количество работ В.Н. Деркача и Р.Б. Орловича [9-11]. Значимый вклад в теорию прочности кладки внес О.В. Кабанцев [12], однако в его работе основной упор сделан на сейсмические воздействия и рассматривалось только плоское напряженное состояние. В.В. Пангаевым была предложена расчетная модель определения прочности каменных конструкций [13], однако она выполнялась в программном комплексе «SCAD», который недостаточно приспособлен для анализа каменных конструкций [14]. Из зарубежных авторов следует выделить G. Milani [15, 16], который занимался исследованиями моделирования каменных сводчатых конструкций и внес большой вклад в теорию их прочности. Также стоит отметить L. Binda [17, 18], которая активно занимается вопросами долговременной прочности каменной кладки и провела большой объем исследований скрытых дефектов кладки, способов их обнаружения неразрушающими методами и моделирования поведения таких конструкций.

К настоящему моменту существует необходимость в устойчивой теории прочности сложных каменных конструкций – криволинейных, сводчатых и других, находящихся в сложном напряженном состоянии. Ее появление может существенно упростить и унифицировать расчеты, производимые при обследовании каменных зданий, составлении проектов их реставрации и реконструкции, решить проблемы прочности кладки современных фасадных систем. Помимо этого, такая теория может дать толчок к возрождению каменных конструкций в новом строительстве.

2. Цели и задачи

Цель данной работы – определить возможность создания прочностной модели для кладки сводчатых конструкций и разработать алгоритм получения такой модели.

В число решаемых задач входит:

• анализ существующих на сегодня способов определения прочности кладки, разработанных в последние десятилетия;

• конечно-элементное моделирование конструкций кирпичных сводов и их расчет для сопоставления гомогенного и гетерогенного методов моделирования кладки и оценки их эффективности при определении прочностных, деформационных характеристик кладки и при анализе сводчатых конструкций.

3. Разработанные методы определения прочности кирпичной кладки

Construction of Unique Buildings and Structures, 2016, №11 (50)

Прочность анизотропных материалов, в частности, каменной кладки достаточно подробно была исследована Г.А. Гениевым [19]. Он был практически единственным, кто занимался разработкой критериев прочности каменной кладки, однако не оставил своей школы и после него в России не было исследователей, занимавшихся этими вопросами достаточно глубоко. Г.А. Гениевым было сформулировано [20] аналитическое выражение для критерия прочности кладки при плоском напряженном состоянии, в общем случае в виде:

(RCnCos20 + R„. 1 sin 2 ^)(ROT 1 cos 2 ^ + R j^ sin2p}a? — [(R^ ^ R^ 1 + йа1 1 йпн) — Ш Ln pU pH 1 LU рп Ln pH

-

R co 1 (R lo1 + +(R pn" — R lu1 ) + (R ph —R lh" )) — (R lu1 — ^нЭС^ И —R pH )si^^cos^] ° 1 ° 2 + (RcnSin2P + +R( r H 1 cos 2 ^)(R p" n 1 sin 2 ^ + R p^ cos 2 ^)^ — [(R p"n Cos 2 ^ + R p^m2 ^) — (RcnCos2P + +R( r H 1 sin 2 ^)]a1 — [(Rp"nSin 2 ^ + Rp^cos 2 ^) — (R( r n 1 sin 2 ^ + R^cos 2 ^)^ — 1 = 0 ,

где R сн – прочность кладки на одноосное сжатие перпендикулярно горизонтальным швам;

R сп – предел прочности на одноосное сжатие перпендикулярно вертикальным швам;

R рн – предел прочности на одноосное растяжение перпендикулярно горизонтальным швам;

R рп – предел прочности на одноосное растяжение перпендикулярно вертикальным швам;

R со – предел прочности при двухосном равномерном сжатии;

-

^ - угол между направлением напряжения а1 и горизонтальными швами кладки.

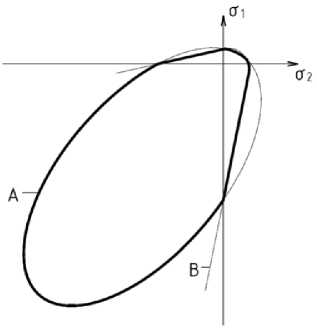

Выражение (6) представляет собой уравнение семейства эллипсов в осях а1 , а2 и подходит для случаев двухосного сжатия и двухосного растяжения. Для учета случая смешанного растяжения со сжатием используется уравнение семейства гипербол в виде:

а 2 — 2(1 + 2к 2 )а1о'2 + о-2 —2k(cU + сн)(а1+а2) + 2к(сп — cH)(siu2^ + +kcos2^)(a1—o'2) — 4cncH = 0 ,

где k – коэффициент внутреннего трения кладки;

-

сп - предел прочности на сдвиг по сечению, параллельному вертикальным швам;

-

сн - предел прочности на сдвиг по сечению, параллельному горизонтальным швам.

С использованием уравнений (6) и (7) наиболее удобно графически определять прочность кладки в главных напряжениях при сложных напряженных состояниях (рис. 1). В точках взаимного пересечения кривых A и B меняется механизм разрушения: раздробление-сдвиг-отрыв-сдвиг-раздробление. Полученный график практически полностью совпадает с результатами многочисленных испытаний образцов кирпичной кладки.

Рисунок 1. График пределов прочности кладки по критерию Г.А. Гениева

Construction of Unique Buildings and Structures, 2016, №11 (50)

В зарубежных исследованиях критерий прочности выводился как зависимость между предельными нормальными и касательными напряжениями. В частности, критерий Мюллера-Мана [21, 22], лежащий в основе европейских норм расчета каменных конструкций определяется тремя случаями разрушения:

Срез по горизонтальному шву:

М <

с — апк

1 + к^

^ т

где |т| - модуль касательного напряжения;

-

ап - нормальное напряжение;

-

h m – высота горизонтального шва;

-

b m – глубина перевязки кладки;

c – касательное сцепление кирпича с растворным швом. Отрыв:

|т| < 0,45й р О

F5

где Rро – предел прочности при двухосном равномерном растяжении.

Раздробление:

|Т| <(йсн О"п)

Ь т ^ т

Следует упомянуть, что как в работах авторов этих критериев, так и в современных исследованиях по данной теме [23, 24], отмечено, что использование критериев возможно лишь при наличии входных данных, требующих большого количества прочностных испытаний конкретных видов кладки на одно- и двухосные нагружения.

Немалое значение имеет и моделирование процессов разрушения каменных конструкций, позволяющее получить сравнительно точные прочностные характеристики кладки. Основы такого моделирования были заложены P.B. Lourenço [25]. В его работе предложено три подхода к моделированию:

1) Подробная гетерогенная модель – кирпич и раствор моделируются отдельными элементами, а взаимодействие между ними происходит через дополнительный элемент поверхности с фиктивной жесткостью. Для кирпича и раствора задают упругие и прочностные характеристики, а элементы поверхности взаимодействия моделируются как потенциальные плоскости сдвига и трещинообразования. Эта модель показывает наиболее точные результаты и может использоваться для моделирования испытаний образцов каменной кладки или отдельных узлов каменных конструкций. Для моделирования крупных конструкций такой подход не годится в виду сложности модели и ее ресурсоемкости.

2) Упрощенная гетерогенная модель – раствор и поверхность взаимодействия сведены в единый плоский элемент, а размеры кирпича увеличены на величину растворного шва. Модель менее ресурсоемка, чем первая, однако ее точность уменьшена из за неучтенного коэффициента поперечной деформации растворного шва.

3) Гомогенная модель – кладка моделируется сплошной, однородной и анизотропной. Для каждой оси анизотропии задается два параметра, соотносящихся с неупругими деформациями и характеризующих механизм разрушения при сжатии и растяжении. Модель предпочтительнее для достаточно больших объектов, когда нужен компромисс между точностью и эффективностью.

4. Результаты моделирования каменных сводов

Исходя из данных подходов, наиболее эффективным представляется получение прочностных характеристик кладки из подробной гетерогенной модели и использование их в гомогенной модели. С учетом того, что все характеристики компонентов кладки либо известны, либо их получение не вызывает существенных затруднений (хотя на данный момент и нет единой методики, дающей достаточно точные результаты [26-28]), ее поведение может быть предсказано без дорогих и многочисленных реальных испытаний [29-31]. К недостаткам данной гомогенной модели можно отнести ее усложненность анизотропией. Как показала серия исследований [32-36], напряжения в изотропной и анизотропной моделях кладки не имеют сколько-нибудь значимых различий. Для определения прочности отдельных участков конструкции достаточно знать величину главных напряжений и их ориентацию относительно растворных швов. Кроме того, в некоторых сложных каменных конструкциях (например, сводчатые системы с разнотипными распалубками, наклонные криволинейные стены, и т.д.) задание линий анизотропии либо крайне неудобно, либо невозможно без существенных потерь в точности.

Результаты моделирования образцов кирпичной кладки P.B. Lourenço [37, 38] и прочностная гипотеза Г.А. Гениева практически полностью совпадают с результатами экспериментального исследования A.W. Page [39, 40], который провел испытания более сотни кирпичных панелей под различными углами наклона и сочетаниями нагрузок. Это свидетельствует о высокой достоверности описанных моделей.

Однако данные модели и результаты испытаний были получены для плоских конструкций прямоугольной формы. По сути, они находятся в строгой взаимосвязи с механизмом разрушения именно таких образцов и применимы только для каменных стен и столбов. Сводчатые же конструкции имеют другую форму и у них иная механика разрушения, равно как и у других каменных конструкций, находящихся в условиях объемного напряженного состояния.

В настоящее время сводчатые конструкции моделируются, как сплошное изотропное тело, а прочность определяется по максимальным допускаемым главным напряжениям.

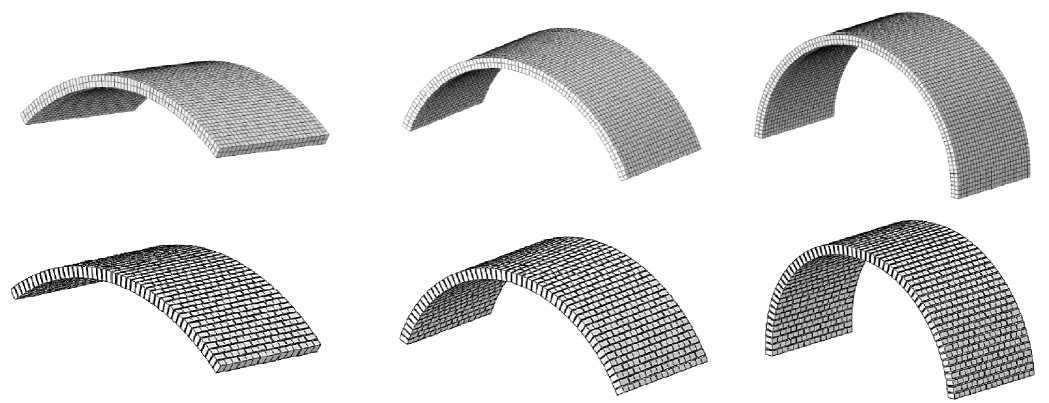

Предполагалось на примере кирпичных сводов оценить возможность использования гетерогенной модели – как для определения прочности таких конструкций, так и для проведения виртуальных испытаний образцов кладки. В программном комплексе Abaqus были смоделированы простые цилиндрические своды с постоянными толщиной 0,25 м, пролетом 3 м, шириной 1,5 м и различной стрелой подъема. Все характеристики сводов и их конечно-элементных моделей сведены в таблицу 1.

Таблица 1. Исходные данные моделирования

|

№ п/п |

Используемая модель |

Стрела подъема, м |

Объемный вес элементов, кг/м3 |

Количество элементов |

||

|

1 |

Гомогенная |

0,5 |

1800 |

3380 |

||

|

2 |

1 |

1800 |

4108 |

|||

|

3 |

1,5 |

1800 |

5096 |

|||

|

Кирпич |

Раствор |

Кирпич |

Раствор |

|||

|

4 |

Гетерогенная |

0,5 |

1750 |

2000 |

656 |

10352 |

|

5 |

1 |

1750 |

2000 |

1648 |

18664 |

|

|

6 |

1,5 |

1750 |

2000 |

2480 |

22584 |

|

В опорных пятах сводов принято жесткое защемление. В обоих рассматриваемых способах моделирования конечно-элементные модели выполнялись с помощью объемных элементов. В гетерогенной модели соединение элементов раствора и кирпича принималось жёстким. Размер кирпича принят стандартным 250x120x65 мм, а толщина вертикальных и горизонтальных растворных швов – 10 мм. В качестве нагрузки во всех случаях было взято действие только собственного веса. Упругие характеристики кирпича и раствора были приняты по данным [41]: для кирпича модуль упругости E=11850 МПа, коэффициент Пуассона ν=0,113; для раствора E=4600 МПа, ν=0,23. А для каменной кладки в гомогенной модели – на основе использованных в [42]: E=3680 МПа, ν=0,2.

Construction of Unique Buildings and Structures, 2016, №11 (50)

Рисунок 2. Конечно-элементные схемы сводов. Сверху сплошные модели, снизу конструкции «кирпич плюс раствор».

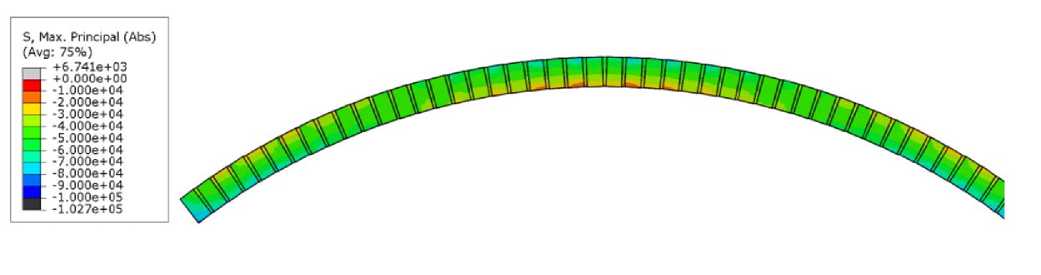

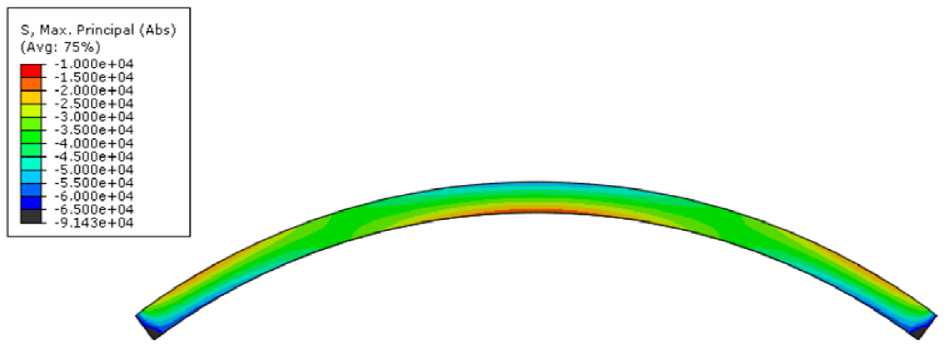

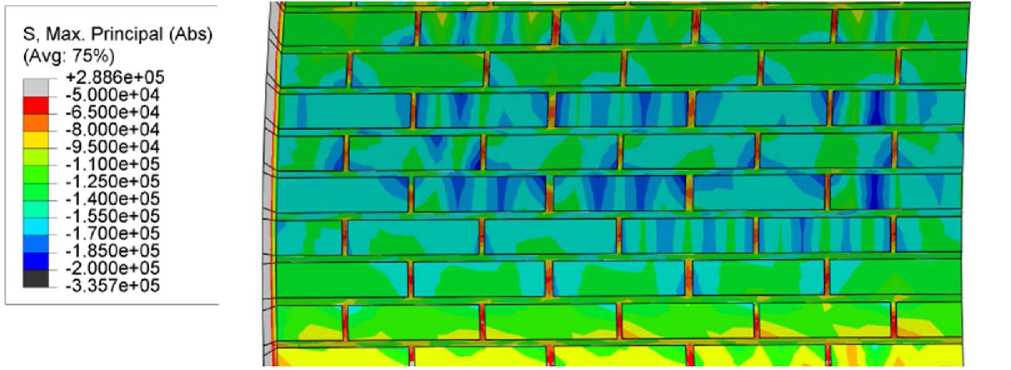

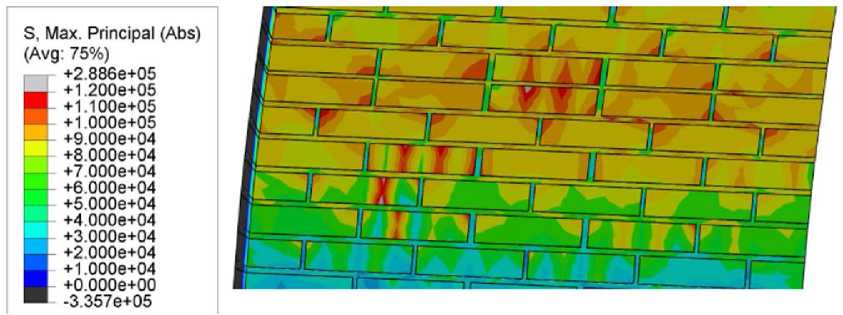

По результатам расчета (табл. 2) напряженное состояние сводов в упрощенной и подробной расчетных схемах в целом оказалось сходным (рис. 3). Максимальные значения (без учета скачков в опорных пятах) главных сжимающих и растягивающих напряжений в гетерогенной модели были значительно выше, чем в гомогенной. Причем при увеличении стрелы подъема разрыв увеличивался все больше: от 10-20 % разницы для высоты 0,5 м до двукратного превышения при высоте 1,5 м. Это объясняется перераспределением напряжений между кирпичами и растворным швом, а также неравномерным распределением напряжений в каждом отдельном кирпиче (рис. 4, 5). Напряжения в растворных швах оказываются значительно ниже, чем в кирпиче и распределены равномерно. Вертикальные швы оказываются наименее нагруженными, величина напряжений в них достигает не более 30-40% от максимальных значений для данной зоны. Напряжения в швах постели достигают 70-80%.

Таблица 2. Результаты расчета

|

№ п/п |

Используемая модель |

Стрела подъема, м |

Время расчета, c |

Максимальные главные растягивающие напряжения, МПа |

Максимальные главные сжимающие напряжения, МПа |

Максимальные касательные напряжения, МПа |

|

1 |

Гомогенная |

0,5 |

39 |

- |

-0,071 |

0,035 |

|

2 |

1 |

43 |

0,018 |

-0,08 |

0,047 |

|

|

3 |

1,5 |

58 |

0,09 |

-0,12 |

0,054 |

|

|

4 |

Гетерогенная |

0,5 |

299 |

- |

-0,103 |

0,038 |

|

5 |

1 |

341 |

0,019 |

-0,145 |

0,051 |

|

|

6 |

1,5 |

376 |

0,132 |

-0,236 |

0,07 |

Construction of Unique Buildings and Structures, 2016, №11 (50)

Рисунок 3. Гетерогенная и гомогенная модели свода со стрелой подъема 0,5 м. Максимальные главные напряжения, действующие в сечении

Стрела подъема не напрямую влияет на интенсивность напряжений и их распределение. Величина напряжений зависит главным образом от объема вышележащей кладки, а распределение – от отношения стрелы подъема к пролету свода.

На кирпич во всех случаях передаются более высокие напряжения, кроме того, они распределены неравномерно. Напряжения концентрируются по угловым зонам, а также по полосам, параллельным вертикальным растворным швам. Такое распределение характерно и для сжимающих и для растягивающих напряжений.

Рисунок 4. Свод со стрелой подъема 1,5 м. Распределение главных сжимающих напряжений на нижней поверхности свода в сжатой зоне

Construction of Unique Buildings and Structures, 2016, №11 (50)

Рисунок 5. Свод со стрелой подъема 1,5 м. Распределение главных растягивающих напряжений на нижней поверхности свода в зоне шелыги

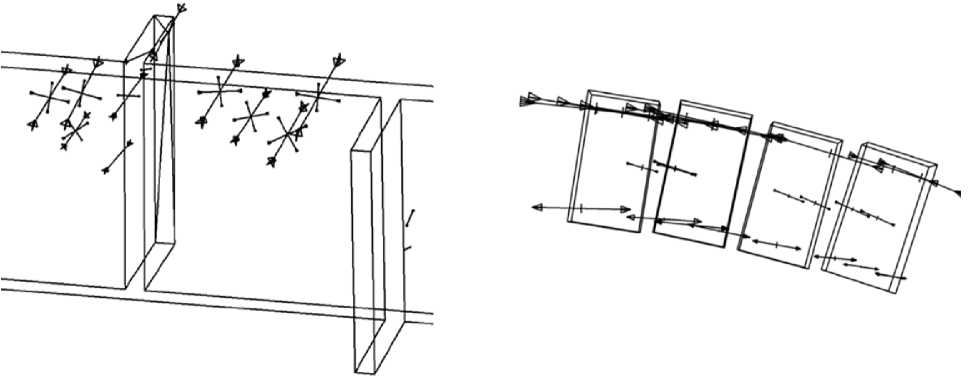

Также можно наметить разницу в характере напряженного состояния кирпича и растворных швов. Растворные швы постели (рис. 6) в сжатой зоне находятся в состоянии всестороннего сжатия, так как второе и третье главные напряжения сравнимы по величине с первым, а в растянутой зоне – в состоянии всестороннего растяжения. Кирпичи же находятся в состоянии простого линейного внецентренного сжатия, и существенным является только одно из главных напряжений (рис. 7). Это дает основания полагать, что в сжатой зоне свода сначала происходит разрушение кирпича, а затем раствора – при потере состояния трехосного сжатия, а в растянутой зоне сначала происходит разрушение раствора.

Рисунок 6. Линии действия напряжений в растворных швах свода

Рисунок 7. Линии действия напряжений в кирпичах свода

По полученным данным можно сделать вывод о пригодности гетерогенной модели для полноценного анализа прочности кирпичных сводов по допускаемым напряжениям, даже без задания сложного взаимодействия между кирпичом и раствором, как это предложено P.B. Lourenco, поскольку в случае конструкции, как правило, не стоит задача определения механики разрушения и закритической работы. Однако видно и то, что расчет таких моделей занимает в 8-10 раз больше времени и ресурсов. Также данная модель представляет собой наиболее простой случай свода, в то время как реальные конструкции сложнее в построении и требуют больше ресурсов.

Для определения прочностных и деформационных характеристик кладки рациональным представляется моделирование испытаний образцов кладки по тому же принципу, что и представленное гетерогенное моделирование сводов. В соответствии с моделью P.B. Lourenco для этого необходимо будет задавать прочностные характеристики кирпича и раствора. Что же касается дополнительных плоских элементов, определяющих контактные свойства, предполагается задавать вместо них непосредственное взаимодействие между кирпичами и раствором через прочность нормального и касательного сцепления.

Construction of Unique Buildings and Structures, 2016, №11 (50)

5. Заключение

Исходя из рассмотренных исследований, можно сформулировать основные задачи, решение которых необходимо для формирования универсальной прочностной модели кладки, которая бы подходила и для криволинейных конструкций сводов:

-

1) На основе критерия Г.А. Гениева для плоского напряженного состояния разработать модифицированный критерий для объемной постановки задачи.

-

2) Для исключения необходимости проведения множественных прочностных испытаний кладки различных форм, разработать способ виртуальных испытаний. Он должен обеспечить автоматизированное проведение серии тестов конечно-элементной модели кладки необходимой конфигурации и получение всех необходимых характеристик для подстановки в критерий Г.А. Гениева, или иной критерий с достаточной сходимостью результатов. Исходными данными остаются только прочностные характеристики кирпича и раствора, которые либо известны, либо их получение не составляет существенных трудностей. Обязательным требованием к данной модели испытаний должна стать высокая сходимость результатов с испытаниями реальных образцов.

Альтернативным подходом может стать рассмотренное в статье подробное моделирование кладки сводов, как сложной конструкции «кирпич плюс раствор». Такое моделирование допустимо, если есть возможность достаточной автоматизации в построении модели, либо при встраивании гетерогенного участка непосредственно в гомогенную модель. Исходными данными также будут прочностные характеристики кирпича и раствора. Такая модель показывает участки предельных состояний сразу на элементах конструкции. Главные недостатки здесь – это сложность построения модели и ресурсоемкость, а так же высокие требования к качеству конечно-элементной сетки.

Таким образом, наилучшим решением представляется модель, содержащая следующий алгоритм действий:

-

• Находятся компоненты уравнений модифицированного критерия Г.А. Гениева по результатам серии виртуальных испытаний образцов кладки;

-

• Напряжения в конструкции определяются из ее сплошной изотропной конечно-элементной модели;

-

• Прочность ключевых зон конструкции определяется подстановкой действующих в них напряжений в модифицированный критерий Г.А. Гениева.

Список литературы Прочность каменной кладки сводчатых конструкций

- Онищик, Л. И. Каменные конструкции. М.: Стройиздат, 1939. 412 с.

- Онищик, Л. И. Прочность и устойчивость каменных конструкций. М.: ОНТИ, 1937. 276 с.

- Зимин С. С., Кокоткова О. Д., Беспалов В. В. Сводчатые конструкции исторических зданий//Строительство уникальных зданий и сооружений. 2015. № 2(29). С. 57-72.

- Samarasinghe W. PhD Thesis. The in-plane failure of brickwork. University of Edinburgh. 1980. 225 p.

- Tianyi Yi. PhD Thesis. Experimental Investigation and Numerical Simulation of an Unreinforced Masonry Structure with Flexible Diaphragms. Georgia Institute of Technology. 2004. 671 p.

- Page A.W. (1978). Finite element model for masonry. Proceedings of the American Society of Civil Engineering. No. 104. pp. 1267-1285.

- Кашеварова Г. Г., Труфанов Н. А. Моделирование механического поведения кирпичной кладки для оценки деформационных ресурсов строительных конструкций//Современная миссия технических университетов в развитии инновационных территорий. 2004. № 1. С. 97-102.

- Hamid, A. A., Drisdale R. G. (1980). Behavior of brick masonry under combined shear and compression loading. Proceedings of Canadian Masonry Symposium. No. 2. pp. 51-64.

- Деркач В. Н. Каменное заполнение каркасных зданий: прочность, жесткость и силовое взаимодействие с каркасом. Дис. д.т.н. Брест, 2016. 260 с.

- Деркач, В. Н., Орлович Р. Б. Методы повышения трещиностойкости каменных перегородок, возводимых на железобетонных перекрытиях//Строительство и реконструкция. 2012. № 4 (42). С. 36-40.

- Деркач, В. Н., Орлович Р. Б. Прочность каменной кладки на срез по неперевязанным сечениям//Строительство и реконструкция. 2010. № 3. С. 7-13.

- Кабанцев О. В. Научные основы структурной теории каменной кладки для оценки предельных состояний каменных конструкций сейсмостойких зданий. Дис. д.т.н. Москва, 2016. 358 с.

- Пангаев В. В. Развитие расчетно-экспериментальных методов исследования прочности кладки каменных конструкций. Дис. д.т.н. Новосибирск, 2009. 257 с.

- Зимин С.С., Беспалов В.В., Казимирова А.С. Расчетная модель каменной арочной конструкции//Вестник Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. 2015. №3(113). С. 33-37.

- Milani G., Rossi M., Calderini C., Lagomarsino S. (2016). Tilting plane tests on a small-scale masonry cross vault: Experimental results and numerical simulations through a heterogeneous approach. Engineering Structures. No. 123. pp. 300-312.

- Milani G. (2015). Upper bound sequential linear programming mesh adaptation scheme for collapse analysis of masonry vaults. Advances in Engineering Software. No. 79. pp. 91-110.

- Binda L., Lualdi M., Saisi A., Zanzi L. (2011). Radar investigation as a complementary tool for the diagnosis of historic masonry buildings. International Journal of Materials and Structural Integrity. No. 5. pp. 1-25.

- Binda L., Lualdi M., Saisi A. (2007). Non-destructive testing techniques applied for diagnostic investigation: Syracuse cathedral in Sicily, Italy. International Journal of Architectural Heritage. No. 1. pp. 380-402.

- Гениев Г. А., Курбатов А. С., Самедов Ф. А. Вопросы прочности и пластичности анизотропных материалов. Интербук, 1993. 188 с.

- Гениев Г. А. О критерии прочности каменной кладки при плоском напряженном состоянии//Строительная механика и расчет сооружений. 1979. № 2. С. 7-11.

- Mann W., Műller H. (1973). Bruchkriterien fűr querkraftbeanspruchtes Mauerwerk und ihre Anwendung auf gemauerte Windschscheiben.Die Bautechnik. No. 50. pp. 421-425.

- Mann W., Műller H. (1979). Cracking Characteristics of Transversely Loaded Brick Masonry in Theory and Practice. Proceedings of 5th international brick masonry conference. No. 11. pp. 239-245.

- Деркач В. Н., Орлович Р. Б. Эмпирические критерии прочности каменной кладки в условиях сложного напряженного состояния//Строительство и реконструкция. 2010. № 6 (32). С. 8-12.

- Деркач В. Н., Орлович Р. Б. Критерии прочности, применяемые в зарубежной практике расчета и проектирования каменных конструкций//Известия вузов. Строительство. 2011. № 6. С. 101-106.

- Lourenço P. B. PhD thesis. Computational Strategies for Masonry Structures. Technical Delft University Press. 1996. 220p.

- Деркач В. Н., Орлович Р. Б. Оценка прочности кладочных растворов при обследовании каменных зданий//Инженерно-строительный журнал. 2011. № 7. С. 3-10.

- Улыбин А. В., Зубков С. В. О методах контроля прочности керамического кирпича при обследовании зданий и сооружений//Инженерно-строительный журнал. 2012. № 3. С. 29-34.

- Улыбин А. В., Зубков С. В., Сударь О. Ю., Лаптев Е.А. Стандартная и альтернативная методики определения прочности кирпича при обследовании зданий и сооружений//Строительство уникальных зданий и сооружений. 2014. № 3 (18). С. 9-24.

- Зубков С. В., Улыбин А. В., Федотов С. Д. Исследование механических свойств кирпичной кладки методом плоских домкратов//Инженерно-строительный журнал. 2015. № 8. С. 20-29.

- Деркач В. Н. Прочность каменной кладки при осевом растяжении//Вестник гражданских инженеров. 2012. № 5 (34). С. 58-64.

- Деркач В. Н., Белов В. В. Прочность каменной кладки на растяжение под углом к горизонтальным растворным швам//Вестник гражданских инженеров. 2012. № 2 (31). С. 65-70.

- Kowalewskia L., Gajewskia M. (2015). Determination of failure modes in brick walls using cohesive elements approach. Procedia Engineering. No. 111. pp. 454-461.

- Seim W. (1994). Isotropic or anisotropic -simulation of inplane loaded masonry structures close to reality. Proceedings of 10th international brick masonry conference. No. 11. pp. 77-86.

- Bruggi M., Taliercio A. (2015). Analysis of no-tension structures under monotonic loading through an energy-based method. Computers & Structures. No. 159. pp. 14-25.

- Pelà L., Cervera M., Oller S., Chiumenti M. (2014) A localized mapped damage model for orthotropic materials. Engineering Fracture Mechanics. No. 124-125. pp. 196-216.

- Illampas R., Charmpis D. C., Ioannou I. Laboratory testing and finite element simulation of the structural response of an adobe masonry building under horizontal loading. Engineering Structures. No. 80. pp. 362-376.

- Zucchini A., Lourenço P. B. (2002). A micro-mechanical model for the homogenisation of masonry. International Journal of Solids and Structures. No. 39. pp. 3233-3255.

- Zucchini, A., Lourenço, P.B. (2004). A coupled homogenisation-damage model for masonry cracking. Computer and Structures. No. 82. pp. 917-929.

- Page A.W. (1981). An experimental investigation of the biaxial strength of brick masonry. Proceedings institution of civil engineers. No. 71 (2). pp. 893-906.

- Page A. W. (1983). The strength of brick masonry under biaxial compression-tension. International Journal of Masonry Construction. No. 3 (1). pp. 26-31.

- Галалюк А.В. Деформационные характеристики керамических полнотелых кладочных элементов и раствора общего назначения заводского изготовления//Материалы международной научно-технической конференции молодых ученых (Новые материалы, оборудование и технологии в промышленности). Могилев.: 2012. С. 123.

- Bespalov V., Orlovich R., Zimin S. (2016). Stress-Strain State of Brick Masonry Vault with an Aperture. MATEC Web of Conferences. No. 53, 001009. 6 p.