Продолжая традиции изучения аграрной истории: актуальные тренды развития научного направления по итогам проведения XXXIX сессии симпозиума по аграрной истории Восточной Европы "Аграрные сообщества в X-XXI вв.: пространственная организация, управление, практики адаптации"

Автор: Арсентьев Н.М., Арсентьев В.М., Аверьянова Е.А.

Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist

Рубрика: Конференция

Статья в выпуске: 4 (67) т.20, 2024 года.

Бесплатный доступ

В публикации подведены итоги XXXIX сессии Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы «Аграрные сообщества в X-XXI вв.: пространственная организация, управление, практики адаптации», которая прошла в Саранске 20-21 сентября 2024 г. Данное мероприятие представляет собой серийную научную конференцию, которая регулярно проводится с 1958 г., будучи одним из старейших и авторитетных форумов профессиональных историков в нашей стране. Проведен содержательный анализ вопросов и тем, обсуждаемых в ходе конференции, в контексте ключевых направлений развития аграрной истории.

Короткий адрес: https://sciup.org/147246962

IDR: 147246962

Текст статьи Продолжая традиции изучения аграрной истории: актуальные тренды развития научного направления по итогам проведения XXXIX сессии симпозиума по аграрной истории Восточной Европы "Аграрные сообщества в X-XXI вв.: пространственная организация, управление, практики адаптации"

The publication summarizes the results of the XXXIX session of the Symposium on Agrarian History ofEastern Europe “Agrarian Communities in the X–XXI centuries: spatial organization, management, adaptation practices”, which was held in Saransk on September 20–21, 2024. This event is a serial scientific conference, which has been regularly held since 1958, being one ofthe oldest and most authoritative forums ofprofessional historians in our country. The issues and topics discussed during the conference were analyzed in the context ofthe key directions in the development ofagrarian history.

Симпозиум по аграрной истории Восточной Европы можно без преувеличения назвать одним из старейших форумов профессиональных историков в нашей стране. Начало данной традиции было положено в 1958 г., и с тех пор сессии симпозиума собираются один раз в два года в различных городах России, их материалы публикуются в престижном среди специалистов «Ежегоднике по аграрной истории Восточной Европы». Начиная с 1975 г. симпозиум официально выступал в качестве центра, координировавшего научно-исследовательскую работу по изучению аграрной истории регионов страны. Ведущую роль в организации и проведении симпозиумов играет Российская академия наук, в структуре которой действует Секция по аграрной истории Научного совета по фундаментальным вопросам российской и зарубежной истории при Отделении историко-филологических наук РАН.

Аграрная история, одна из наиболее активно развивающихся областей исторической науки (как в нашей стране, так и за рубежом), отличается в то же время значительной децентрализованностью. Сюжеты, связанные с этой проблематикой, изучаются в десятках университетских центров. Регулярные встречи специалистов на сессиях симпозиума позволяют обмениваться опытом, поддерживать научные контакты и способствуют интеграции региональных научных школ в общероссийское исследовательское поле. Совокупность предлагаемых к обсуждению докладов представляет фундаментальную базу для создания развернутого во времени и пространстве исторического нарратива, для формирования и осмысления новых подходов и направлений в изучении разных предметных полей аграрной истории как одной из важнейших составляющих социально-экономической истории России. Традиционно в симпозиуме участвуют представители различных научных школ, функционирующих как в рамках исследовательских, в том числе академических, институтов, так и крупных университетских центров.

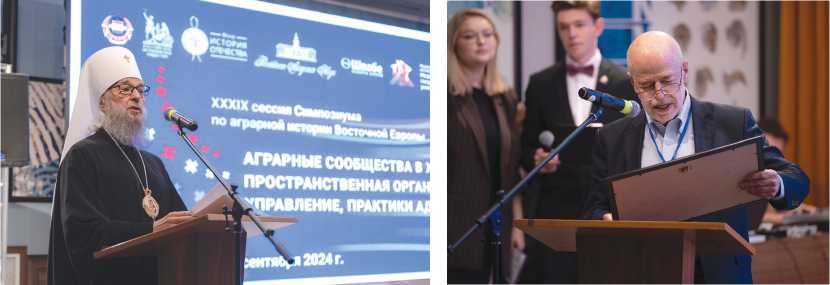

В 2024 г. эстафету проведения данного научного форума принял Саранск, где 20– 21 сентября состоялась Международная научная конференция – XXXIX сессия Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы «Аграрные сообщества в X–XXI вв.: пространственная организация, управление, практики адаптации». Площадкой для проведения мероприятия стал Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва. При этом решающий вклад в подготовку и проведение симпозиума внесла кафедра истории России.

Мероприятие было приурочено к 300-летию Российской академии наук, 90-летию исторического образования в России и Мордовии, 90-летию создания исторического факультета МГУ им. Н. П. Огарёва.

Научный форум проведен при финансовой поддержке фонда «История Отечества». В качестве партнера мероприятия выступил Научный совет РАН по экономической истории. Отрадно, что организационную и финансовую поддержку данного научного форума оказали бизнес-партнеры: ООО «Швабе-Северо-Запад»; ООО ТК «Теплопа-нель» и др.

Соорганизаторами XXXIX Симпозиума по аграрной истории выступили: Правительство Республики Мордовия, Российское историческое общество, Отделение

историко-филологических наук Российской академии наук, Институт российской истории Российской академии наук, Институт славяноведения Российской академии наук.

В мероприятии приняли участие представители органов власти, религиозных и общественных организаций, ректоры вузов, директора исторических институтов академии наук, члены Российской академии наук, ученые ведущих научных центров страны, преподаватели и студенты вузов, представители широкой общественности.

Общее число участников симпозиума (очно и онлайн) составило более 120 чел., представляющих научные учреждения и вузы более 40 городов России, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Республики Корея, Китайской Народной Республики. Из них очное участие в мероприятии приняли более 70 чел., заочное – более 50 чел.

Выполнение запланированной научной повестки симпозиума осуществлялось в рамках пленарного заседания и трех секций, тематически поделенных по хронологическому принципу: секция 1 – до середины XIX в.; секция 2 – вторая половина XIX – начало XX в.; секция 3 – 1917 г. – современность. При этом секция 3, в силу большого числа участников, была разделена на подсекции 3.1 и 3.2. Работа каждой из трех секций и двух подсекций была очень насыщенной и предполагала проведение трех заседаний. По одному заседанию прошло 20 сентября, а 21 сентября были проведены по два заседания.

В рамках симпозиума был организован круглый стол, на котором была обсуждена тема «Трансформация аграрной экономики в контексте индустриальной модернизации России».

Лейтмотивом конференции, задавшим тон научному обсуждению заявленных проблем, стало пленарное заседание. В его рамках были заслушаны три доклада, в каждом из которых представлен содержательный анализ социального мироустройства деревни на разных этапах развития Российского государства. В докладе А. А. Горского (Москва) были рассмотрены особенности использования «общинной» терминологии в домонгольской Руси, в разрезе которого показаны процессы становления общинного устройства деревни на ранних этапах развития Древнерусского государства. Отдельное внимание было уделено рассмотрению вопроса

об использовании терминов в языке домонгольской Руси, обозначавших сельскую общину. По мнению автора, специального термина в этот период не сложилось, однако для обозначения сообществ обитателей тех или иных поселений употреблялись названия, производные от названий этих поселений. Анализу жизнедеятельности сельских обществ сибирских крестьян во второй половине XIX – начале XX в. был посвящен доклад В. Н. Никулина (Калининград). Трагичным страницам истории советского крестьянства был посвящен доклад В. В. Кондрашина (Москва) «Власть, сельское население, казахи-голодобеженцы в Западной Сибири, Поволжье и на Урале в начале 1930-х гг.: механизмы взаимодействия и выживания».

Весьма широкая научная повестка была представлена на секционных заседаниях, проходивших на протяжении двух дней работы конференции.

В ходе работы секции 1, хронологически охватившей период до середины XIX в., состоялись 20 докладов, сообщений и выступлений (в том числе 10 – дистанционно). Продолжая начатое в рамках пленарного заседания обсуждение использовавшейся в прошлом терминологии, связанной с социально-территориальной организацией общества, Д. А. Хитров (Москва) перенес его в плоскость городского социума. В своем докладе он проанализировал смысловые значения, в которых употреблялось в середине XVIII в. слово город , и показал, что понятие города в законодательстве и делопроизводственной практике того времени было неотделимо от понятия уезда.

Большая часть представленных работ была связана с проблемой пространственной организации общества XVI–XVIII вв. Для Российского государства, которое в этот период стремительно расширялось, инкорпорируя огромные пространства Северной Евразии, опыт включения различных военно-земледельческих сообществ – как обитавших на этих территориях уже продолжительное время, так и сформировавшихся в ходе миграций славянского населения из центра страны – имел огромное значение.

Так, в работе М. С. Черкасовой (Вологда) были показаны особенности оформления земельных прав коренного населения мордовских земель в первой четверти XVII в. А. Г. Иванов (Йошкар-Ола) исследовал землевладение марийских тарханов и служилых новокрещен в XVII – начале XVIII в. П. В. Чеченков (Нижний Новгород) посвятил доклад истории расселения и землевладения служилых иноземцев, переселенных в Нижний Новгород в эпоху Ливонской войны. Е. В. Бородина (Екатеринбург) исследовала организацию выборных органов власти у русского и коренного населения в Кунгурском уезде в XVIII в. А. И. Акманов (Уфа) – документы об истории башкир-

ского вотчинного землевладения, составленные в ходе Генерального межевания Оренбургской губернии.

Многие участники секции подчеркивали огромную инерционность пространственных структур XVI–XVIII вв.: единожды сформировавшись, территориальные единицы могли столетиями существовать без значимых изменений. Данный тезис в той или иной форме прозвучал в ряде выступлений, различных по проблематике и хронологии. Н. В. Соколова (Москва) показала развитие административного устройства и мирского самоуправления в ряде южных волостей Владимирского уезда, обладавших уникальным, не встречающимся в других местах делением на кромины; Д. А. Черненко (Москва) исследовал вопрос о пространственной организации расселения и землевладения в Суздальском уезде в первой трети XVII в.; Л. Г. Степанова (Краснодар) посвятила доклад становлению новой системы расселения и административного устройства в Новороссии в конце XVIII в. Различным аспектам территориальной организации сельских сообществ были посвящены доклады В. Ф. Голубева (Минск), А. Л. Грязнова (Вологда), А. Б. Довнара (Минск).

Вопросам, связанным с «урбанизацией» сельских пространств, посвящен доклад А. А. Акашевой (Нижний Новгород), рассмотревшей по материалам Генерального межевания процесс выделения городской дачи Нижнего Новгорода.

В целом ряде докладов обсуждались проблемы, связанные с заселением и инкорпорацией в состав Российского государства южных степных окраин. Этому были посвящены доклады Ю. А. Мизиса (Тамбов) и В. В. Канищева (Тамбов) об истории оформления сословной группы однодворцев. Е. В. Камараули (Воронеж) на примере описаний Старооскольского уезда первой половины XVII в. обратила внимание на сложность и противоречивость процессов установления государственного контроля над землями, окружавшими «города на Поле». В дополнение этой проблематики В. М. Брезгунова (Воронеж) и Т. В. Жиброва (Воронеж) рассмотрели вопрос о различных группах населения этих вновь возникших городов.

В рамках секции были затронуты и вопросы, связанные с влиянием феодальнокрепостнических отношений на социальную организацию российской деревни. В частности, А. Г. Суслина (Москва) исследовала влияние помещиков на брачные связи крепостных крестьян в конце XVIII в.

На заседаниях секции 2 (вторая половина XIX – начало XX в.) были заслушаны и обсуждены 9 докладов (из них 3 – дистанционно), 7 сообщений (из них 5 – дистанционно), 2 запланированных выступления (оба – дистанционно). Ориентируясь на обсуждение аграрной истории в хронологических рамках второй половины XIX – начала XX в., участники секции уделили заметное внимание теме общинной

Тема функционирования аграрных сообществ в начале XX в. привлекла внимание и других участников секции. Так, в сообщении Т. Н. Сидоренко (Краснодар) было показано влияние существовавших в этот период на Кубани сельскохозяйственных обществ на развитие инициативы местного сельского населения.

Заметная часть представленных докладов была посвящена обсуждению проблемы взаимодействия земледельцев и природной среды, а также значения общины в сглаживании воздействия на сельских жителей неблагоприятных вешних факторов. Рассматривая производительность крестьянского земледелия в период аграрных преобразований 1906–1914 гг., И. А. Кузнецов (Москва) пришел к выводу, что природно-климатические факторы по-прежнему были определяющими в темпах развития сельского хозяйства страны. М. Д. Карпачев (Воронеж) отметил заметное влияние природно-климатических факторов Центрального Черноземья на темпы, ход и результаты аграрных преобразований в процессе Столыпинской аграрной реформы. В сообщении И. М. Фединой (Краснодар) были обстоятельно охарактеризованы природные особенности Закубанья в процессе его освоения казаками во второй половине XIX в.

Большое место было уделено проблемам трансформации российской деревни в конце XIX – первых десятилетиях XX в. Было отмечено, что это один из сложнейших периодов отечественной истории, оказавший решающее влияние на судьбу общинной организации крестьян.

Характер, темпы и направленность процесса экономической модернизации крупных помещичьих имений Тамбовской губернии в конце XIX – начале XX в. были представлены в сообщении Р. М. Житина (Тамбов) и А. Г. Топильского (Тамбов). В центре внимания авторов оказались особенности этого процесса. Проблемы взаимоотношений землевладельцев и наемных сельскохозяйственных рабочих

на рубеже XIX–XX вв. и их восприятие поместным дворянством и чиновничеством были затронуты в сообщении С. В. Беспалова (Москва). В докладе Н. В. Токарева (Тамбов) рассмотрены отношения, которые складывались между крестьянами и столыпинскими землемерами в ходе землеустроительных работ: внимание автора привлекли не только конфликты между землемерами и крестьянами, но и действия землеустроителей, нацеленные на создание приемлемых условий для существования и развития крестьянского хозяйства.

Часть докладов и сообщений были посвящены отдельным проблемам жизни сельского социума. Опираясь на архивные документы и опубликованные материалы, Н. М. Александров (Ярославль) рассмотрел масштабы участия крестьян верхневолжских губерний в процессе мобилизации земельной собственности в пореформенной России. Свое выступление на секции Д. П. Григорьев (Пушкинские Горы) посвятил деятельности добровольных корреспондентов псковского земства. Он пришел к выводу, что институт добровольных корреспондентов сыграл важную роль в создании корпуса статистических сведений по сельскому хозяйству Псковской губернии на рубеже XIX–XX вв., а собранные ими сведения до сих пор заслуженно пользуются вниманием историков.

Доклад Т. А. Савиновой (Москва) был посвящен известному статистику В. И. Орлову и его главному труду «Формы крестьянского землевладения в Московской

губернии», привлекшему всеобщее внимание современников и сыгравшему заметную роль в развитии статистических исследований в сфере сельского хозяйства. «Новому» методу определения социальной структуры российского крестьянства в XIX – начале XX в. посвятил выступление М. И. Роднов (Уфа), сосредоточив внимание на полемике вокруг этой проблемы. Е. К. Баринова (Самара) остановилась на дискуссии, развернувшейся в ходе обсуждения вопроса о превращении крестьянских органов самоуправления в мелкую земскую единицу.

В выступлениях были затронуты вопросы организации общинного управления в российской деревне. Так, Н. П. Никитина (Псков) на основе сохранившихся архивных документов органов крестьянского самоуправления Псковской губернии второй половины XIX – начала XX в. пришла к выводу о решающей роли сельского старосты в социальном пространстве крестьянского мира. В. Н. Никулин (Калининград) в докладе о сельском обществе сибирских крестьян во второй половине XIX – начале XX в. пришел к выводу, что на протяжении всего периода определяющее место в структуре сельского самоуправления занимали сельский сход и сельский староста.

Как было отмечено выше, секция 3, охватившая чрезвычайно насыщенный содержательно и динамичный событийно исторический период в развитии российской деревни – с 1917 г. и до современности, была разделена на две подсекции.

В ходе работы подсекции 3.1. «Сельский социум: практики адаптации и коадап-тации» были сделаны 10 докладов и 8 сообщений. В них поднимались проблемы, связанные с изучением форм и практик адаптации крестьян к новым условиям социальных трансформаций деревни и аграрного сектора под влиянием революции, нэпа, коллективизации, Великой Отечественной войны и послевоенных аграрных преобразований. В докладах были затронуты разные аспекты адаптационных практик – поколенческие (Д. А. Сафонов (Оренбург), В. Б Безгин (Тамбов)), социальные (И. В. Логунова (Липецк), В. Б. Лапердин (Новосибирск)), хозяйственные (А. А. Иванов (Йошкар-Ола) и Т. П. Федяева (Йошкар-Ола), С. Н. Андреенков (Новосибирск), Л. Ф. Тагирова (Уфа), А. М. Никулин (Москва)). Большой интерес вызвал доклад И. Е. Козновой (Москва), построенный на анализе дневниковых записей сельского школьника и раскрывающий восприятие им социальных трансформаций и потрясений 1930-х гг.

В нескольких докладах были рассмотрены факторы влияния на поведение крестьянства и их ответы на вызовы окружающей среды – природно-географической (А. С. Соколов (Рязань)), политической (А. С. Позднякова (Москва), О. Б. Мозохин

(Москва), С. В. Шарапов (Новосибирск)). Ряд выступлений были посвящены анализу функционирования управляющей подсистемы в качестве посредника между крестьянством и государством. Были рассмотрены роль сельсоветов в преобразовании сельской повседневности (Н. Н. Кабытова (Самара), П. С. Кабытов (Самара), О. А. Сухова (Пенза)), а также место и роль в аграрном сообществе руководителей сельскохозяйственных предприятий, в частности колхозов (Л. Н. Мазур (Екатеринбург), Л. В. Горбачев (Екатеринбург)).

С концептуальным докладом выступил В. А. Ильиных (Новосибирск). Он провел историографический анализ изучения проблем адаптационных практик на значительном промежутке времени – 1930–1960-е гг., особое внимание уделив терминологии и классификации форм адаптации. В частности, помимо негативных практик сельских тружеников (захват земли под приусадебное хозяйство, нарушения трудовой дисциплины, уклонение колхозников от общественных работ, а также хищения колхозного имущества), были выделены в качестве разновидности адаптации варианты трудовой активности колхозного крестьянства – социалистическое соревнование, борьба за рекордные урожаи, движение стахановцев и т. д. В условиях становления новых производственных отношений в сельском хозяйстве как позитивные, так и негативные практики представляли собой попытки встроиться в новую социальную реальность и сосуществовать с ней.

На секции развернулась дискуссия по проблемам понятийного аппарата. Расширительное толкование процессов адаптации как повторяющихся трудовых, бытовых и психологических практик неизбежно ведет к размыванию проблематики. Были высказаны мнения, что необходимо отделить адаптацию (приспособление) от поведенческой нормы – традиции, а также от вариантов активного сопротивления и ухода от новой реальности. Существует достаточно много психологических и социологических теорий, в которых сущность процесса адаптации рассматривается как сложный механизм взаимодействия человека и социальной среды, ориентированный на выработку такой модели поведения, которая будет соответствовать социальным условиям или преобразует их по мере необходимости. В этом плане, используя лексику смежных дисциплин, историк вторгается в зону междисциплинарности и должен освоить не только язык этих наук, но и адаптировать его под исторический материал. Собственно на секции в форме дискуссии шла сложная работа с теоретическими понятиями, которая послужит толчком к дальнейшим исследованиям в данном направлении.

В ходе работы подсекции 3.2. «Сельское хозяйство: управление, организационная и отраслевая структура» были обсуждены 2 доклада, 7 сообщений и одно запланированное выступление. Работу секции открыл доклад В. А. Саблина (Вологда), посвященный изучению кооперативных форм заготовок и сбыта уникального регионального продукта – «Вологодского» масла – в начальный период нэпа (1921–1923 гг.). Была показана история завоевания этим товаром российского и европейского рынков. Особое внимание было уделено вопросу поддержания качества продукта и борьбе с контрафактом.

И. Д. Петришина (Липецк) сообщила о результатах исследования показательных крестьянских хозяйств Центрального Черноземья в 1920-е гг., обобщила их опыт в организации труда, внедрении новых сельскохозяйственных орудий и приемов в технологию аграрного производства, показала их вклад в развитие семеноводства.

Н. А. Зайцев (Липецк) исследовал деятельность политотделов МТС по организационно-хозяйственному укреплению колхозов Черноземного центра России в

1933–1934 гг. Были показаны структура политотделов МТС и их конструктивная деятельность по налаживанию работы только что созданных колхозов. Большой интерес вызвало положение о вкладе в колхозное строительство женотделов МТС, которые создавали условия сельским женщинам для работы в общественном производстве.

В сообщении С. А. Лебедева (Вологда) была проанализирована организация сельскохозяйственного кредита в СССР в 1938–1941 гг. на материалах Вологодской области. Автор выделил положительную роль финансовых механизмов для развития аграрного сектора северо-западных регионов.

Тема управления освобожденными сельскими территориями в годы Великой Отечественной войны получила отражение в выступлении О. Н. Аргунова (Курск). Центральное место в сообщении было отведено изучению проблемы формирования кадрового корпуса управленцев и их профессиональной компетенции. Было показано: значительная часть управленцев оккупированных захватчиками районов Курской области находилась в эвакуации, а затем оперативно возвращалась на прежние места работы. При этом наряду с самоотверженной работой советских управленцев среди советско-партийных работников отмечались факты некомпетентного и даже аморального поведения.

П. П. Полх (Калининград) в своем сообщении сфокусировал внимание на изучении эволюции форм организации сельскохозяйственного производства в Калининградской области в первые послевоенные годы. К объективным послевоенным трудностям добавились специфические условия, когда на новые места переселялись жители центральных районов Советского Союза. В силу чрезвычайных обстоятельств сельскохозяйственные предприятия создавали различные структуры: ОРСы промышленных предприятий, воинские части и т. д.

В докладе В. Н. Томилина (Липецк) получила отражение проблема послевоенной мобилизационной экономики, когда в поисках более эффективной модели сельскохо-

зяйственного производства и решения продовольственной проблемы власть делала упор на директивные методы. Были показаны противоречия и издержки при проведении политики укрупнения колхозов, когда в ряде случаев путем механического слияния создавались малоуправляемые колхозы, включающие в свой состав большое количество поселений, находившихся на удалении 15–20 км от центральных усадеб. Кроме того, механическое слияние колхозов еще более усилило путаницу в землепользовании.

Е. А. Багрянцева (Коломна) исследовала систему управления агропромышленным комплексом СССР в 1985–1988 гг. (на примере Московской области). В целом областная система управления со своей задачей справилась: по большинству позиций продовольственной корзины Московская область была самодостаточна в рассматриваемый период.

С. А. Пахомчик (Тюмень) сообщил о развитии сельскохозяйственных потребительских кооперативов как некоммерческих формах предпринимательства в России. Теоретические рассуждения автор подкреплял статистическими данными по Тюменской области.

Г. Е. Корнилов (Екатеринбург) посвятил выступление историографическим и организационным аспектам развития аграрной исторической науки. Он показал огромный вклад, который внес в отечественную историческую науку В. П. Данилов, дал свою оценку тем дискуссиям, которые разворачивались на научных семинарах и на страницах академических журналов.

В рамках симпозиума прошло заседание круглого стола на тему «Трансформация аграрной экономики в контексте индустриальной модернизации России». Ключевыми дискуссионными векторами в его работе стало обсуждение четырех сообщений. И. В. Побережников (Екатеринбург) в своем выступлении раскрыл

механизмы взаимодействия горнозаводской промышленности Урала и аграрной среды на протоиндустриальной стадии развития, охватывавшей, по мнению автора, XVIII – первую половину XIX в. Им было отмечено, что в этот период существовала довольно тесная связь формирующегося индустриального сектора с системой крепостничества в форме приписанных к горным заводам крестьян.

Н. М. Арсентьев (Саранск) рассмотрел место и роль земельных ресурсов в структуре хозяйства горнозаводских крестьян. Он показал специфику полукре-стьянского существования работников промышленных предприятий и особенности включения в горнозаводское хозяйство.

Л. И. Бородкин (Москва) проанализировал динамические переписи крестьянских хозяйств, осуществленных известным статистиком А. И. Хрящевой в 1925-1926 гг. С точки зрения выступающего, результат переписей остался невостребован, так как убедительно показывал потенциал развития нэпа и отсутствие предпосылок для роста социальной напряженности в деревне.

В. В. Кондрашин (Москва) познакомил слушателей со своими оценками положения советской деревни в условиях модернизационных процессов, воплощенных в СССР в виде коллективизации сельского хозяйства и индустриализации.

В развернувшейся дискуссии неоднократно высказывались по каждому докладу Ю. А. Петров (Москва), В. М. Рынков (Новосибирск), В. М. Арсентьев (Саранск), О. И. Марискин (Саранск). В ходе прений были затронуты вопросы о стадиях индустриализации; феномене крестьянской промышленности и промыслов, обратного влияния промышленного развития на экологию сельскохозяйственных угодий; влиянии сельскохозяйственных занятий рабочих на уровень оплаты труда; современных оценках концепции многоукладности и др.

На заключительном пленарном заседании отмечено, что изучение аграрной истории необходимо не только для осмысления нашего исторического прошлого. Это нужно и для более глубокого понимания современных проблем, ответа на современные вызовы, стоящие перед российским сельским хозяйством, определения перспектив его развития в будущем. Было высказано предложение провести следующую, юбилейную, сессию симпозиума в 2025 г. в Институте российской истории РАН, приурочив ее к 100-летию со дня рождения выдающегося историка-аграрника, бывшего сотрудника института В. П. Данилова.

По рекомендации программного комитета конференции расширенные доклады участников симпозиума будут опубликованы в научных журналах «Экономическая история», «Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования», а также в двухтомном «Ежегоднике по аграрной истории Восточной Европы».

XXXIX сессия Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы в Саранске получила широкое освещение в средствах массовой информации, а также на информационных ресурсах образовательных и научных учреждений Республики Мордовия и Российской Федерации.

Проведение XXXIX сессии симпозиума по аграрной истории Восточной Европы в Саранске показало довольно высокий уровень активности и результативности отечественных и зарубежных исследователей в этой области исторического знания. Вместе с тем она способствовала концентрации усилий историков в постановке и разработке новых актуальных проблем в изучении аграрной истории, остающейся одним из важных направлений современной российской исторической науки.