Продолжительность жизни нетрудоспособного населения и объективные факторы, ее обусловливающие

Автор: Пак Татьяна Иннокентьевна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социологические науки

Статья в выпуске: 5, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрываются особенности подходов и объективные обстоятельства, под воздействием которых складывается продолжительность жизни. Основное внимание уделено факторам длительности жизни нетрудоспособного населения. Анализируются сущность понятия, исторические поиски определения категории «продолжительность жизни», закон Гомперца - Мейкейма, демографический и социологический подходы к исследованию этого показателя в столице, гендерная структура нетрудоспособного населения, его включенность в трудовую занятость. Рассматривая сущность понятия «фактор», автор систематизирует их виды, социальные и статистические критерии их измерения, приводит данные о характеристике проявления ряда объективных факторов на примере прикладного социологического исследования. Представлен анализ демографической ситуации в обществе, в частности в столичном, как одной из главных объективных причин, обусловливающих продолжительность жизни граждан.

Продолжительность жизни, фактор объективный, нетрудоспособное население, столичный мегаполис, социологический подход, демографическая ситуация, фактор субъективный, гендерная структура

Короткий адрес: https://sciup.org/14939112

IDR: 14939112 | УДК: 316.346.3:316.344.27:369.062 | DOI: 10.24158/tipor.2018.5.13

Текст научной статьи Продолжительность жизни нетрудоспособного населения и объективные факторы, ее обусловливающие

ЕЕ ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ

Развитие рыночных отношений, их влияние на экономическую, демографическую, социальную ситуацию рассматривают многие авторы, исследующие катаклизмы отечественной экономики и ее воздействие на положение российского общества. Проблема продолжительности жизни и условий, которые ее обеспечивают, социальных последствий сокращения длительности жизни и ее гендерного дисбаланса позволяет более объективно оценить успешность проводимой в государстве социальной политики.

Изучению этого вопроса посвящено и проведенное автором социологическое исследование «Детерминантные факторы продолжительности жизни населения столичного мегаполиса» (руководитель – заслуженный деятель науки РФ, профессор Г.Г. Силласте). Согласно принятому в социологии определению, фактор (от лат. factor – делающий, производящий) означает «движущую силу, причину какого-либо процесса или явления; существенное обстоятельство» [1, с. 1247]. Предметом нашего интереса выступают факторы, обусловливающие продолжительность жизни в Москве, объектом – нетрудоспособное население [2]. Мы придерживаемся концепции научной школы «Гендерная и экономическая социология» (руководитель – профессор Г.Г. Силласте), согласно которой нетрудоспособные граждане, будучи частью мегаполисного социума, представляют собой совокупность двух социальных групп, обладающих ограничением (или потерей) производственно-трудовой активности по возрасту (пенсионеры) или здоровью (инвалиды), что не исключает возможностей их социальной интеграции в посильные формы трудовой занятости [3, с. 159].

Научное изучение длительности жизни человека, как ни странно, было заложено астрономом-англичанином Э. Галлеем в XVII в. Продолжателем его исследований стал Б. Гомперц (английский служащий страховой компании), который более 150 лет назад описал динамику смертности людей и сделал ряд выводов о роли в этом процессе разных факторов [4]. Согласно выводам Б. Гомперца, смерть в большинстве случаев наступает у людей независимо от возраста. В 1860 г. В. Мейкейм дополнил его выводы положением о том, что в смертности существует независимая от возраста компонента. Он же предложил более точную кривую смертности человека. В итоге появился закон Гомперца – Мейкейма, который позволяет не только описывать кривую смертности, но и в определенной мере прогнозировать ее [5]. Проблему продолжительности жизни в XX в. также рассматривали немецкий физиолог М. Рубнер и немецкий патолог Л. Ашоф. Существенный вклад в изучение этого вопроса в 1905 г. внес известный американский медик В. Аслер. Таким образом, попытки определить продолжительность жизни с точки зрения оптимальной длительности и деятельности человека в обществе делали разные ученые (более всего медики и физиологи), расходившиеся в оценке возраста, означающего начало старости.

Подход к анализу продолжительности жизни у медиков, демографов и социологов различный. Если исходить из демографической трактовки, продолжительность жизни – это показатель демографической статистики, представляющий собой «временной интервал между рождением и смертью, равный возрасту в момент наступления смерти» [6, с. 615]. В социологическом контексте длительность жизни обусловлена двумя группами факторов: объективными и субъективными, которые в каждом конкретном случае подлежат социологическим измерению и оценке.

Ускоренный переход к рыночной экономике, финансово-экономические кризисы резко негативно отразились на продолжительности жизни россиян и фактически привели страну к демографической яме. В результате средняя продолжительность жизни российских мужчин в 1990-х гг. сократилась до 58,1 года (т. е. до уровня «недоживаемости» мужчин до пенсионного возраста). Длительность жизни женщин снизилась до 71,5 года. В итоге средняя продолжительность жизни в России в 1995 г. составила всего 64,5 года. Потребовалось свыше 20 лет, чтобы восстановить этот показатель. К 2017 г. у мужчин он увеличился с 58,1 до 67,5 года, у женщин – с 72,4 до 77,4 [7, с. 303].

На основе теории социального детерминизма можно выделить две группы факторов, обусловливающих развитие социальных отношений в обществе в целом и в региональных поселениях в частности, – объективные и субъективные. В качестве первых в исследовании рассматриваются демографическая ситуации, экономическое положение регионов, уровень жизни населения, социально-правовая, экологическая и социокультурная ситуация, уровень безопасности (социальной и общественной), а также зарубежный опыт.

Действие субъективных факторов очень многообразно, поскольку связано с отражением в массовом сознании и поведении личности влияния реальных социальных, экономических, политических условий жизнедеятельности человека на продолжительность его жизни. В исследовании в качестве таких факторов выделены представления респондентов о содержании демографической политики и реальной продолжительности жизни москвичей; оценки демографической ситуации в столичном мегаполисе; информированность о длительности жизни в зарубежных странах и России; качество жизни нетрудоспособного населения; уровень личной ответственности в поддержании собственного здоровья; степень удовлетворенности уровнем жизни, материальным положением, жилищными условиями, качеством и доступностью социокультурной и досуговой сфер в столице и др.

В статье внимание сосредоточено в основном на объективных факторах продолжительности жизни нетрудоспособного населения. В качестве важнейшего из них рассматривается экономическая ситуация в столице, на которой сильно сказались глубинные социальные последствия финансово-экономических кризисов. За последние 26 лет они проявились минимум на четырех этапах экономической эволюции и резко ухудшили материальное положение москвичей, уровень и качество жизни в целом. Все экономические кризисы сопровождались в России существенными потерями численности населения, его смертностью, которая резко возросла с 2,204 млн человек в 1995 г. до 2,225 млн в 2000 г. (т. е. на 21 тыс. человек).

В отличие от внутрироссийского финансового кризиса 1998 г. мировой кризис 2007–2008 гг. на рождаемости и смертности в РФ существенно не отразился, так как к этому времени в государстве были приняты серьезные меры по минимизации негативных последствий. Главным конструктивным механизмом можно считать принятие национальных проектов «Образование» (2005), «Здоровье» (2006), «Жилье» (2007), «Развитие агропромышленного комплекса» (2007). Рассматривая демографическую ситуацию и политику в этой области в качестве значимых объективных факторов, обратимся к отечественной демографической динамике (таблица 1).

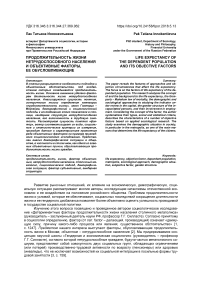

Таблица 1 – Демографическая динамика населения по рождаемости, смертности и естественному приросту населения в РФ [8]

|

Год |

Население, на 1 000 человек |

||

|

Родившихся |

Умерших |

Естественный прирост |

|

|

1950 |

26,9 |

10,1 |

16,8 |

|

1960 |

23,2 |

7,4 |

15,8 |

|

1970 |

14,6 |

8,7 |

5,9 |

|

1980 |

15,9 |

11,0 |

4,9 |

|

1990 |

13,4 |

11,2 |

2,2 |

|

1995 |

9,3 |

15,0 |

–5,7 |

|

2000 |

8,7 |

15,3 |

–6,6 |

|

2001 |

9,0 |

15,6 |

–6,6 |

|

2002 |

9,7 |

16,2 |

–6,5 |

|

2003 |

10,2 |

16,4 |

–6,2 |

|

2004 |

10,4 |

15,9 |

–5,5 |

|

2005 |

10,2 |

16,1 |

–5,9 |

|

2006 |

10,3 |

15,1 |

–4,8 |

|

2007 |

11,3 |

14,6 |

–3,3 |

|

2008 |

12,0 |

14,5 |

–2,5 |

|

2009 |

12,3 |

14,1 |

–1,8 |

|

2010 |

12,5 |

14,2 |

–1,7 |

|

2011 |

12,6 |

13,5 |

–0,9 |

|

2012 |

13,3 |

13,3 |

0,0 |

|

2013 |

13,2 |

13,0 |

0,2 |

|

2014 |

13,3 |

13,1 |

0,2 |

|

2015 |

13,3 |

13,0 |

0,3 |

|

2016 |

12,9 |

12,9 |

–0,01 |

Оценивая приведенные данные, можно прийти к выводу, что после распада СССР в связи с резким переходом к рыночным отношениям и массовым обнищанием населения рождаемость в российском обществе резко сократилась (почти на 4,1 млн). Пик демографической ямы пришелся на 2000 г., после чего началось постепенное повышение рождаемости вплоть до 2016 г. Однако за первое полугодие 2016 г. средний уровень рождаемости снизился на 0,8 %, а в 2017 г. – сразу на 10,7 % [9]. По подсчетам Росстата, за год в стране родилось примерно 1,69 млн детей, что более чем на 203 тыс. меньше, чем в 2016 г. Меньшее количество новорожденных в России фиксировалось лишь в 2007 г. (1,61 млн) [10, с. 36]. Впервые после 1991 г. естественный прирост населения наблюдался в 2014 г. Однако в 2015 г. отмечено ухудшение показателей. В 2016 г., хотя и зарегистрировано некоторое улучшение ситуации, уровня 2014 г. достичь не удалось [11]. К настоящему времени установлено медленное снижение рождаемости, несмотря на предпринимаемые государством усилия. Концепция демографической политики РФ на период до 2025 г. отражает определенные положительные изменения в демографической ситуации после 2012 г., что позволило повысить продолжительность жизни мужчин до 67,5 года, а женщин – до 77,4 [12, с. 303].

Если анализировать демографическую ситуацию, то на фоне сокращения смертности в столичном мегаполисе с 13,5 на тысячу человек в 2015 г. до 13,0 в 2016 г. количество пенсионеров увеличилось. По данным Росстата, к 2017 г. из 42,7 млн российских пенсионеров в Москве их число возросло до 2,98 млн. Из них треть составили работающие пенсионеры.

Из 1,2 млн инвалидов пенсионного возраста с разными отклонениями по здоровью в столице проживают 930 тыс. Анализ показывает, что общее количество работающих инвалидов в РФ с 2011 к 2017 г. сократилось, как и доля состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ. В Москве наблюдается противоположная тенденция: в 2016 г. дополнительно было создано свыше 12 тыс. рабочих мест. В целом принятые руководством меры позволили к концу года трудоустроить 84 % инвалидов из числа желавших трудиться [13, с. 65]. Таким образом, демографическая ситуация в столице не является критической, напротив, она улучшается.

К 2017 г. общее количество инвалидов по возрастным группам в российском обществе уменьшилось на 499 тыс. человек. При этом сокращение произошло преимущественно за счет женщин. Среди экономически активного населения в возрасте 31–59 лет наблюдалась та же тенденция. Если в 2014 г. мужчины от 31 до 59 лет и женщины от 31 до 54 составляли 3,283 тыс. человек, то в 2017 г. их численность снизилась до 3,098 тыс.

В гендерной структуре столичного мегаполиса из 12,45 млн жителей женское население занимает 53 %. Продолжительность жизни женщин возросла почти на 7 лет с 2011 г. В итоге, спустя 10 лет, увеличение длительности жизни в гендерном аспекте составило 6 лет у мужчин (до 67,5 лет) и 3,3 года у женщин (77,3) [14, с. 158]. Кроме того, в Москве проживает свыше 36 тыс.

долгожителей старше 90 лет, в том числе 483 человека в возрасте 100 лет и более [15, с. 36]. Демографическая ситуация в обществе к 2018 г. приобрела явно позитивные тенденции.

В заключение, возвращаясь к классификации факторов, отметим, что преобладающим влиянием в условиях подвижной изменчивости общества обладают объективные факторы, прежде всего экономическая ситуация. Определенным резервом укрепления демографической политики можно считать изучение и применение в российской практике прогрессивного зарубежного опыта, в частности в области экологической политики.

Прошедший в России год экологии показал, что емким объективным ресурсом в увеличении продолжительности жизни являются экологическая ситуация, «экологическое здоровье» социального пространства населения и конкретно региональных социумов. Влияние этого показателя будет обостряться с каждым годом, поэтому общество нуждается в более строгой и целенаправленной экологической политике, в частности региональной.

Ссылки и примечания:

-

1. Большой энциклопедический словарь. М., 2000. С. 1247.

-

2. Социологическое исследование на тему «Детерминантные факторы продолжительности жизни населения столичного мегаполиса», Москва, 2017 г. Исследователь – Т.И. Пак; научный руководитель – профессор, д-р филос. наук, заслуженный деятель науки РФ, руководитель научной школы «Гендерная и экономическая социология» Г.Г. Сил-ласте. Выборка многоступенчатая, районированная по методу квот, объем – 633 ед.

-

3. Силласте Г.Г. Гендерная социология и российская реальность. М., 2012. С. 159.

-

4. Gompertz B. On the Nature of the Function Expressive of the Law of Human Mortality, and on a New Mode of Determining

the Value of Life Contingencies // Philosophical Transactions of the Royal Society. 1825. Vol. 115. P. 513–585.

-

5. Makeham W.M. On the Law of Mortality and the Construction of Annuity Tables // Journal of the Institute of Actuaries and Assurance Magazine. 1860. Vol. 8. P. 301–310.

-

6. Демографическая энциклопедия / редколл.: А.А. Ткаченко, А.В. Аношкин, М.Б. Денисенко. М., 2013. С. 615.

-

7. Социальное положение и уровень жизни населения России : статистический сборник. М., 2017. С. 303.

-

8. Там же. С. 49.

-

9. Рождаемость в Москве в 2017 г. снизилась на 8,1 % [Электронный ресурс]. URL: http://www.interfax.ru/moscow/571865 (дата обращения: 07.05.2018).

-

10. Социальная защита. Москва. Для жизни, для людей. 2012–2016 гг. М., 2016. С. 36.

-

11. Россия. Рождаемость и смертность в 2016 г. [Электронный ресурс]. URL: http://narzur.ru/rossiya-rojdaemost-i-smertnost-v-2016-godu (дата обращения: 07.05.2018).

-

12. Социальное положение … С. 303.

-

13. Социальная защита … С. 65.

-

14. Социальное положение … С. 158.

-

15. Социальная защита … С. 36.

Список литературы Продолжительность жизни нетрудоспособного населения и объективные факторы, ее обусловливающие

- Большой энциклопедический словарь. М., 2000. С. 1247

- Силласте Г.Г. Гендерная социология и российская реальность. М., 2012. С. 159.

- Gompertz B. On the Nature of the Function Expressive of the Law of Human Mortality, and on a New Mode of Determining the Value of Life Contingencies//Philosophical Transactions of the Royal Society. 1825. Vol. 115. P. 513-585.

- Makeham W.M. On the Law of Mortality and the Construction of Annuity Tables//Journal of the Institute of Actuaries and Assurance Magazine. 1860. Vol. 8. P. 301-310.

- Демографическая энциклопедия/редколл.: А.А. Ткаченко, А.В. Аношкин, М.Б. Денисенко. М., 2013. С. 615.

- Социальное положение и уровень жизни населения России: статистический сборник. М., 2017. С. 303.

- Рождаемость в Москве в 2017 г. снизилась на 8,1 % . URL: http://www.interfax.ru/moscow/571865 (дата обращения: 07.05.2018).

- Социальная защита. Москва. Для жизни, для людей. 2012-2016 гг. М., 2016. С. 36.

- Россия. Рождаемость и смертность в 2016 г. . URL: http://narzur.ru/rossiya-rojdaemost-i-smertnost-v-2016-godu (дата обращения: 07.05.2018).