Продуктивность и качество зерна яровой пшеницы в зависимости от кислотности почвы и обеспеченности минеральными и органическими элементами

Автор: Надежкина Е.В.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Биология продукционного процесса

Статья в выпуске: 1 т.39, 2004 года.

Бесплатный доступ

Оценивали влияние реакции почвенной среды чернозема выщелоченного, известкования почвы и внесения разных удобрений на урожайность, содержание и фракционный состав белка, количество клейковины, а также технологические показатели качества зерна разных сортов яровой пшеницы.

Короткий адрес: https://sciup.org/142132949

IDR: 142132949 | УДК: 633.11«321»:631.8

Текст научной статьи Продуктивность и качество зерна яровой пшеницы в зависимости от кислотности почвы и обеспеченности минеральными и органическими элементами

Как известно, на урожайность растений сельскохозяйственных культур оказывают влияние различные факторы: гидротермические условия, кислотность почвы, обеспеченность элементами минерального питания и др. Яровая пшеница относится к культурам, которые формируют высокий урожай при возделывании на слабокислых почвах — рН KCl 5,1-6,0. В то же время отзывчивость сортов пшеницы на разную кислотность почвы может существенно варьировать, что обусловлено как генотипическими особенностями растений, так и влиянием рН среды на физико-химические свойства, микробиологическую и энзиматическую активность почвы, подвижность макро- и микроэлементов и др. Поэтому значения рН, оптимальные для роста не только различных культур, но и сортов, могут сильно различаться (1, 2).

В связи с этим целью нашей работы было изучение влияния различных факторов (реакция почвенной среды, известкование почвы, внесение удобрений) на урожайность и качество зерна разных сортов яровой пшеницы.

Методика. Исследования проводили в течение 4 лет (1996-1999) на полях учебно-опытного хозяйства Пензенской государственной сельскохозяйственной академии. Почва — чернозем выщелоченный среднегумусный тяжелосуглинистый. Погодные условия по годам эксперимента различались как по количеству выпавших осадков, так и по среднемесячной температуре: 1996, 1998 и 1999 годы были неблагоприятными для посевов яровой пшеницы (ГТК составлял соответственно 0,54; 0,53 и 0,56; среднемноголетний ГТК = 1,01), 1997 год характеризовался как относительно благоприятный (ГТК = 0,77).

В микрополевом опыте (1997-1999 годы) в 6-кратной повторности оценивали влияние реакции почвенного раствора (рНKCl 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5) на продуктивность и качество зерна различных сортов яровой мягкой пшеницы: Л-503, Прохоровка, Ишеевская, Пирамида, Харьковская 10 и Лада. Семена высевали в поливиниловые сосуды (без дна) диаметром 30 и высотой 40 см, вмещающие 20 кг воздушносухой просеянной через сито почвы, характеризующейся следующими агрохимическими показателями: рН KCl 5,15; гидролитическая кислотность (H г ) и сумма поглощенных оснований (S) — соответственно 6,95 и 32,4 мг-экв/100 г почвы.

В полевом опыте (1996-1998 годы) исследовали влияние известкования и внесения различных удобрений на урожайность, физические и технологические свойства зерна яровой мягкой (сорт Л-503) и твердой (сорт Омский рубин) пшеницы. При этом применяли зернопаропропашной севооборот со следующим чередованием культур: чистый пар, озимая пшеница + пожнивный сидерат, кукуруза, яровая пшеница. Повторность опыта 4-кратная; размещение вариантов рендомизированное в два яруса. Общая и учетная площади делянок составляли соответственно 53 и 50 м2; агротехника — общепринятая для черноземных почв Пензенской области. Перед закладкой опыта пахотный слой почвы характеризовался следующими агротехническими показателями: pH КСl 4,68-4,80; Н г и S — соответственно 7,62-7,93 и 28,9-29,7 мг-экв/100 г почвы. Для известкования использовали доломитовую муку, содержащую СаСО3 и МgСО3 (соответственно 77 и 17 %), которую вносили под пар. При этом Hг составляла 1 мг-экв/100 г почвы; в контроле известкование не проводили. Применяли различные варианты внесения органических и минеральных удобрений: без удобрений (контроль); 10 т навоза на 1 га пашни севооборота; N30P30K30; 56

N 30 P 30 K 30 + пожнивный сидерат; навоз + N 30 P 30 K 30 ; навоз + N 30 P 30 K 30 + пожнивный сидерат.

В качестве органического удобрения использовали навоз крупного рогатого скота, минеральных — азотнокислый аммоний, двойной суперфосфат и хлористый калий. Навоз, фосфорные и калийные удобрения вносили под вспашку зяби, азотные — осенью (2/3) и под первую культивацию (1/3). Пожнивный сидерат (редька масличная) высевали после уборки озимой пшеницы. Общая биомасса редьки в 1994, 1995 и 1996 годах составляла соответственно 33,8; 22,7 и 21,9 т/га (4,90; 4,62 и 3,48 т/га сухого вещества).

Определяли следующие показатели: массу 1000 зерен — по ГОСТ 10842-76; натуру зерна — по ГОСТ 10840-64; содержание общего и белкового азота — соответственно по Кьельдалю и Плешкову, сырого белка — расчетным методом (коэффициент 5,7) по Конареву; сырой клейковины — по ГОСТ 135861-68; фракционный состав белков — модифицированным методом (3).

Статистическую обработку данных проводили методами дисперсионного, корреляционного и регрессионного анализа (4).

Результаты. Максимальный урожай зерна пшеницы независимо от сорта формировался при рН 6,0-6,5. Оптимальные значения реакции почвенной среды для сортов Л-503, Прохоровка и Лада составляли 5,5-6,5; Ишеевская, Харьковская 10 и Пирамида — соответственно 5,5-7,0; 6,5-7,0 и 6,5-7,5 (табл. 1). При сильнокислой реакции среды (рН 4,5) урожай зерна у сорта Л-503 снижался на 25 %, а при слабощелочной (рН 7,5) — на 8 % по сравнению с максимальным (при рН 6,0 — 21,5 г/сосуд).

1. Урожай зерна (г/сосуд) различных сортов яровой мягкой пшеницы в зависимости от кислотности почвы (в среднем за 3 года)

|

Сорт |

рН KCl |

Среднее |

||||||

|

4,5 |

1 5,0 |

1 5,5 |

1 6,0 1 |

6,5 |

] 7,0 |

1 7,5 |

||

|

Л-503 |

16,1 |

18,2 |

20,9 |

21,5 |

21,0 |

20,4 |

19,9 |

19,7 |

|

Прохоровка |

15,8 |

17,8 |

19,6 |

21,4 |

21,1 |

19,7 |

19,0 |

19,2 |

|

Ишеевская |

14,0 |

16,4 |

17,2 |

17,4 |

17,5 |

17,3 |

16,8 |

16,7 |

|

Пирамида |

13,8 |

15,8 |

17,4 |

17,8 |

18,6 |

19,2 |

19,8 |

17,5 |

|

Харьковская 10 |

15,8 |

18,8 |

19,7 |

20,5 |

21,0 |

21,4 |

21,1 |

19,8 |

|

Лада |

15,3 |

17,5 |

18,3 |

19,9 |

19,5 |

17,7 |

17,0 |

17,9 |

|

Среднее |

15,1 |

17,4 |

18,9 |

19,8 |

19,8 |

19,3 |

18,9 |

18,5 |

Наиболее существенное снижение урожая (на 30 %) отмечено у сорта Пирамида (рН 4,5); далее в порядке убывания сорта располагались следующим образом: Прохоровка < Харьковская < Л-503 < Лада < Ишеевская. Такое снижение урожая можно объяснить, с одной стороны, ухудшением условий роста и ветвления корней, что наиболее четко проявлялось в посевах сорта Пирамида, а с другой, — трансформацией азотсодержащих соединений в почве, уменьшением содержания и использования растениями минерального азота.

Зависимость между реакцией почвенной среды и урожаем зерна изучаемых сортов пшеницы описывается уравнением полинома (табл. 2).

2. Зависимость урожая зерна яровой мягкой пшеницы различных сортов ( у ) от кислотности почвы (1997-1999 годы)

|

Сорт |

Уравнение полинома |

Коэффициент детерминации ( r 2) |

|

Л-503 |

у = –198 – 34,8рН + 175рН0,5 |

0,96 |

|

Прохоровка |

у = –209 – 36,6рН + 183рН0,5 |

0,95 |

|

Ишеевская |

у = –120 – 21,8рН + 110рН0,5 |

0,96 |

|

Пирамида |

у = –70 – 11,1рН + 63рН0,5 |

0,99 |

|

Харьковская 10 |

у = –122 – 20,8рН + 109рН0,5 |

0,98 |

|

Лада |

у = –193 – 34,9рН + 172рН0,5 |

0,92 |

На формирование урожая зерна существенное влияние оказывали погодные условия. Наиболее засухоустойчивым оказался сорт Харьковская 10: средний урожай в засушливые годы составлял 18,3 г/сосуд. По устойчивости к засухе сорта можно расположить в следующем порядке: Харьковская 10 > Прохоровка > Л-503 > Пирамида > Ишеевская > Лада.

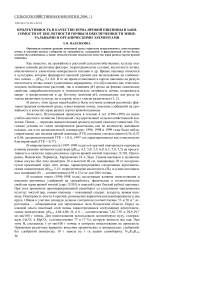

Увеличить производство высококачественного зерна можно как посредством оптимизации параметров внешней среды, так и использования генотипов, характери- зующихся интенсивным синтезом и улучшенным составом белков. Содержание белка на 45,1; 13,6 и 14,2 % определялось соответственно генотипическими особенно- стями растений, гидротермическими условиями периода вегетации и кислотностью чернозема. Наибольшее содержание сырого белка (13,5 % в среднем за 3 года) выявлено в зерне сортов Пирамида и Харьковская 10, наименьшее — сорта Ишеевская (рис. 1). Содержание сырого белка в зерне сортов Лада, Л-503 и Прохоровка было максимальным при рН соответственно 6,0; 6,5 и 6,5; Ишеевская, Пирамида и Харьковская 10 — при рН 7,0. Зависимость между содержанием белка и рНKCl носила криволинейный характер.

Рис. 1. Содержание сырого белка (%) в зерне различных сортов яровой мягкой пшеницы в зависимости от кислотности почвы (среднее за 3 года) : 1, 2, 3, 4, 5 и 6 — соответственно сорта Пирамида, Харьковская 10, Л-503, Прохоровка, Лада и Ишеев-ская.

При увеличении рН (с 4,5 до 5,5) в условиях нормального увлажнения содержание белка в зерне сортов Л-503, Прохоровка, Ишеевская, Пирамида, Харьковская 10 и Лада увеличивалось соответственно на 1,8; 1,4; 1,0; 1,5; 1,2 и 0,8 %. Реакция среды, по-видимому, оказывала на этот признак не только прямое, но и опосредованное влияние — в результате изменения количества азота в почве. Так, при увеличении содержания нитратного азота, нитрифицирующей и азотминерали-зующей способности почвы содержание белка в зерне повышалось ( r = 0,880,93).

Как известно, отдельные фракции белка различаются по своим свойствам: наибольшей ферментативной активностью характеризуются альбу- мины и глобулины (1, 5). Высокими хлебопекарными качествами обладает зерно, в белке которого соотношение между содержанием глиадинов и глютенинов приближается к единице (6).

Изучаемые факторы оказывали неодинаковое влияние на содержание раз- личных фракций белка. Доля влияния генотипа, кислотности почвы и гидротермических условий периода вегетации на содержание альбуминов составляла соответственно 31,5; 38,8 и 3,4 %, глобулинов — 54,7; 15,9 и 0,9 %, глиадинов — 60,6; 25,6 и 3,6 %, глютенинов — 44,8; 35,7 и 3,0 %. Независимо от сорта по мере увеличения рНKCl (и повышения содержания белка в зерновках) содержание различных фракций белка менялось в различной степени. Так, содержание альбуминов и глобулинов снижалось соответственно с 15,7 и 14,8 % (в среднем по шести сортам) до 6,9 и 6,3 % от общего белка, а глиадинов и глютенинов — возрастало соответственно с 37,5 и 28,9 до 39,0-39,5 и 29,2-29,3 %.

Взаимосвязь между фракционным составом белка и реакцией почвенной среды носила сложный криволинейный характер и описывалась экспоненциальной зависимостью (табл. 3).

-

3. Зависимость содержания различных фракций белка в зерне яровой мягкой пшеницы (у ) от реакции почвенной среды ( в среднем по шести сортам за 1997-1999 годы)

Фракция белка Экспоненциальное уравнение

Коэффициент детерминации ( r 2)

|

Альбумины |

y = 7,39 + (2,40 – 0,059pH) |

0,95 |

|

Глобулины |

у = 4,15 + (1,62 – 0,12pH) |

0,96 |

|

Глиадины |

у = 14,42 + (2,94 + 0,041pH) |

0,94 |

Глютенины

у = 6,04 + (3,09 + 0,008pH)

0,92

Максимальным содержанием сырой клейковины в зерне характеризовались сорта Лада, Л-503 и Прохоровка при рН соответственно 6,0; 6,5 и 6,5; Ишеевская, Пирамида и Харьковская 10 — при рН 7,0. В среднем по всем сортам наибольшее содержание клейковины отмечено при рН 6,0-7,0.

Продуктивность растений пшеницы в значительной степени зависела от агротехнических приемов. Так, внесение минеральных и органических удобрений практически в одинаковой степени отражалось на урожайности растений сорта Л-503: прибавка урожайности зерна в среднем за 3 года составляла соответственно 0,34 (N30P30K30) и 0,27 (навоз) т/га (табл. 4).

4. Урожайность зерна яровой мягкой пшеницы сорта Л-503 при известковании и внесении различных удобрений

|

Вариант опыта |

H г , мг-экв/100 г почвы |

Урожайность, т/га |

Прибавка урожайности (т/га) относительно вариантов опыта |

|||||

|

1996 год |

1997 год |

1998 год |

в среднем за 3 года |

контроль |

внесение удобрений |

известкование почвы |

||

|

Без удобрений |

0 |

2,16 |

2,89 |

1,93 |

2,33 |

– |

– |

– |

|

1,0 |

2,23 |

3,09 |

2,00 |

2,44 |

0,11 |

0,11 |

||

|

Навоз (10 т/га) |

0 |

2,38 |

3,22 |

2,21 |

2,60 |

0,27 |

0,27 |

|

|

1,0 |

2,46 |

3,38 |

2,30 |

2,71 |

0,38 |

0,11 |

||

|

N 30 P 30 K 30 |

0 |

2,43 |

3,42 |

2,15 |

2,67 |

0,34 |

0,34 |

|

|

1,0 |

2,59 |

3,64 |

2,32 |

2,85 |

0,52 |

0,16 |

||

|

N 30 P 30 K 30 + пожнив- |

0 |

2,50 |

3,53 |

2,28 |

2,77 |

0,44 |

0,44 |

|

|

ный сидерат |

1,0 |

2,63 |

3,72 |

2,42 |

2,92 |

0,59 |

0,15 |

|

|

Навоз + N 30 P 30 K 30 |

0 |

2,71 |

3,68 |

2,42 |

2,94 |

0,61 |

0,61 |

|

|

1,0 |

2,88 |

3,80 |

2,54 |

3,07 |

0,74 |

0,13 |

||

|

Навоз + N 30 P 30 K 30 + |

0 |

2,79 |

3,77 |

2,48 |

3,01 |

0,68 |

0,68 |

|

|

+ пожнивный сидерат |

1,0 |

2,97 |

3,99 |

2,60 |

3,19 |

0,86 |

0,18 |

|

|

НСР 095 : |

||||||||

|

частные различия |

0,22 |

0,26 |

0,23 |

0,25 |

||||

|

внесение удобрений |

0,16 |

0,18 |

0,17 |

0,16 |

||||

|

известкование |

0,09 |

0,10 |

0,10 |

0,11 |

||||

|

П р и м е ч а н и е. H г — гидролитическая кислотность почвы. |

||||||||

Под влиянием доломитовой муки в варианте с внесением органических удобрений урожайность зерна повышалась только при достаточном количестве осадков. Вместе с тем известкование чернозема усиливало действие минеральных удобрений во все годы исследований. Доломитовая мука оказывала наиболее эффективное влияние при внесении минеральных удобрений в полном составе и совместно с пожнивным сидератом: прибавка урожайности зерна составляла соответственно 0,16 и 0,15 т/га. Увеличение урожайности на фоне известкования, по-видимому, связано с повышением активности почвенной микрофлоры, принимающей участие в трансформации азотсодержащих соединений.

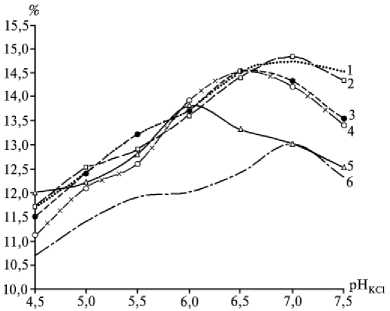

Растения яровой твердой пшеницы сорта Омский рубин оказались более отзывчивыми на изменение реакции почвенной среды при известковании, чем растения яровой мягкой пшеницы (сорт Л-503). Так, при внесении доломитовой муки независимо от системы удобрения в среднем за 3 года исследований достоверная прибавка урожайности зерна в посевах сорта Омский рубин достигала 0,12-0,53 т/га (по сравнению с неизвесткованным фоном) (рис. 2). В благоприятный год урожайность зерна повышалась на 0,32-0,90 т/га; в засушливые годы — уменьшалась в 2,7-4,3 раза. В варианте опыта без внесения удобрений урожайность зерна увеличивалась на 0,050,11 т/га; при внесении навоза, N30P30K30 и навоза + + N30P30K30 — соответственно на 0,11-0,28; 0,27-0,50 и 0,23-0,42 т/га.

Наибольшее влияние на содержание белка в зерне оказывали погодные усло-

Рис. 2. Урожайность зерна растений яровой твердой пшеницы сорта Омский рубин под влиянием известкования почвы и внесения удобрений в различных сочетаниях: а и б — соответственно без внесения извести и известкование до гидролитической кислотности 1 мг-экв/100 г почвы; 1, 2, 3, 4, 5 и 6 — соответственно без удобрений, навоз, N 30 P 30 K 30 , N 30 P 30 K 30 + сидерат, навоз + N 30 P 30 K 30 , навоз + N 30 P 30 K 30 + сидерат; I, II и III — соответственно 1996, 1997 и 1999 годы.

вия: при достаточном количестве осадков этот показатель был значительно ниже, чем в засушливые годы. При внесении удобрений достоверная прибавка урожайности зерна (1,2-1,7 %) была получена только в случае совместного внесения различных удобрений. Известкование усиливало положительное влияние удобрений на содержание белка в зерне, которое в среднем за 3 года увеличивалось на 0,3-1,0 %.

Под влиянием удобрений также возрастало содержание сырой клейковины. Наибольший прирост этого показателя (2,4-2,6 %) за 3 года исследований был отмечен в следующих вариантах опыта: навоз + + N 30 P 30 K 30 , навоз + пожнивный сидерат и навоз + N 30 P 30 K 30 + пожнивный сидерат. При засухе содержание клейковины было выше, чем при нормальной влагообеспеченности. При известковании почвы этот показатель повышался независимо от погодных условий. Применение удобрений и доломитовой муки способствовало улучшению технологических показателей качества зерна (натуры и массы 1000 зерен), которые в значительной степени зависели от погодных условий и были выше при оптимальной влагообеспеченности. Наибольшее увеличение натуры зерна (32 г/л) наблюдалось при совместном применении органических, минеральных удобрений и сидерата на фоне известкования.

Таким образом, реакция почвенной среды оказывает влияние на процессы минерализации органических азотсодержащих соединений и содержание минерального азота в почве, играет немаловажную роль в формировании урожая зерна различных сортов пшеницы. При оптимизации кислотности почвы повышается урожайность, содержание в зерновках сырой клейковины и белка, а также улучшается фракционный состав последнего.

Л И Т Е Р А Т У Р А

-

0. М и н е е в В.Г., П а в л о в А.Н. Агрохимические основы повышения качества зерна пшеницы. М., 1981.

-

1. Ш и л ь н и к о в И.А., Б о г о м а з о в Н.П., И в о й л о в А.В. Известкование оподзоленных черноземов. В сб.: Плодородие черноземов России. М., 1998: 266-281.

-

2. Методические указания по проведению исследований в длительных опытах с удобрениями. Программа и методы исследований почв /Под общей ред. Д.Д. Панникова. М., 1983, ч. II.

-

3. Д о с п е х о в Б.А. Методика полевого опыта. М., 1985.

-

4. К р е т о в и ч В.Л. Биохимия зерна. М., 1981.

-

5. В а к а р А.Б. Клейковина пшеницы. М., 1961.

Пензенская государственная сельскохозяйственная академия , 440014, Пенза, ул. Ботаническая, 30