Продуктивность и технологичность стародавних и современных сортов гороха донской селекции

Автор: Пучкова Е.В., Коробова Н.А., Коробов А.П.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 1-2 (40), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты трехлетних исследований районированных сортов гороха, созданных в разные периоды селекции в Донском НИИСХ. Выявлено существенное преимущество сортов современной селекции перед стародавними по двум важнейшим признакам: продуктивности растений и их устойчивости к полеганию.

Горох, селекция, сорт, продуктивность, технологичность

Короткий адрес: https://sciup.org/170186764

IDR: 170186764 | DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10057

Текст научной статьи Продуктивность и технологичность стародавних и современных сортов гороха донской селекции

Немаловажная роль в сельском хозяйстве страны отводится зернобобовым культурам, поскольку при их возделывании одновременно решаются три задачи: увеличение производства высокобелкового зерна для продовольственных целей, обеспечение животноводства качественными кормами, повышение плодородия почвы. Основным же источником растительного белка является горох. Эта ценная в кормовом, продовольственном и агротехническом плане культура дает высокие урожаи зерна, сена и зеленой массы в большинстве почвенно-климатических зон Российской Федерации [1]. В условиях недостаточного и неустойчивого увлажнения Северного Кавказа горох, как культура сравнительно мало требовательная к условиям произрастания, является одной из немногих возделываемых на богаре зернобобовых культур, за счет которой можно существенно уменьшить дефицит перевариваемого белка в кормах [2].

В Ростовской области горох выращивают с начала 20-го столетия. Максимального значения площади посева под этой культурой достигли в 1964 году – 185,5 тыс. га. Однако, из-за нехватки достаточного количества уборочной техники и отсутствия средств защиты растений, уже через 10 лет посевы гороха резко сократились – до 39,6 тыс. га. В настоящее время из занимаемой под зернобобовыми культурами площади (140,9 тыс. га) горох составляет около половины, что крайне недостаточно для рационального развития сельского хозяйства области. В целом по стране потребность в растительном белке, производимом за счет гороха, обеспечивается всего лишь в среднем на 55-60%. Поэтому интересы народного хозяйства настойчиво требуют расширения производства этой культуры [3, 4].

За период с 1962 года и по настоящее время районировано 26 сортов гороха донской селекции. Наибольшие площади посева из сортов зернового направления занимали Аксайский усатый 5, Аксайский усатый 7 и Аксайский усатый 55, районированные в 1996-2003 годах. В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в сельскохозяйственном производстве, в 2013-2014 годах внесены три сорта: Альянс, Атаман и Кадет, а в 2019 – еще 2 сорта гороха: Премьер и Сотник [5]. На 2020 год допущен к использованию по трем регионам Российской Федерации ценный по качеству сорт Амулет.

Районированные в последнее время сорта гороха во многом превосходят первые промышленные сорта по ряду показателей, но далеки еще от идеального идеотипа. Поэтому создание новых генотипов гороха с высоким потенциалом продуктивности мы ведем по нескольким важнейшим направлениям, среди которых, прежде всего, стоит селекция на устойчивость растений к полеганию.

Целью нашего исследования послужило сравнительное изучение сортов гороха разных периодов селекции в Донском НИИСХ (ныне ФГБНУ ФРАНЦ) по двум важнейшим признакам: продуктивности и технологичности.

Материалы и методика исследования. Исследования проводили в селекционном севообороте ФГБНУ ФРАНЦ в 2016-2018 годах.

Почва участка – чернозем обыкновенный карбонатный среднемощный тяжелосуглинистый на лессовидном суглинке. Содержание гумуса в пахотном слое – 4,04,1%. Минерального азота и подвижного фосфора – низкое, обменного калия – повышенное. Реакция почвенного раствора нейтральная – рН=7,0-7,1.

Материалом для исследований послужили районированные в разные годы сорта гороха, условно разделенные нами на 4 группы.

К первой группе были отнесены сорта, широко возделываемые в сельскохозяйственном производстве страны в 60-70-е годы прошлого столетия: Зерноградский, Зерноградский 7 и Зерноградский 4. Во вторую группу вошли сорта, районированные в 1980-1990-е годы: Сармат, Аксайский усатый 3, Аксайский усатый 5, Аксайский усатый 7. К третьей группе мы отнесли современные сорта, внесенные в Госреестр селекционных достижений в 2013-2014 годах: Альянс, Атаман, Кадет, а в четвертую – на момент проведения исследования совершенно новые (перспективные) сорта гороха Премьер, Сотник и Амулет, которые по итогам государственного сортоиспытания внесены в Реестр селекционных достижений в 2019-ом и 2020ом годах.

Посев проводили вручную, широкорядно, с площадью питания растений 10х30 см. Делянки трехрядковые; посевная и учетная площади – 1 кв. м. Уборка вручную, снопами, по мере созревания сортов для проведения структурного анализа растений в лабораторных условиях.

Полевые опыты, фенологические наблюдения, учеты и измерения проводили в соответствии с «Методическими указаниями по изучению коллекции зерновых бобовых культур» [6], «Методикой государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» [7] и «Методикой полевого опыта» [8].

Результаты исследований. Одним из важнейших свойств, определяющих перспективность сорта и использование его в сельскохозяйственном производстве, является продуктивность.

Безусловно, на варьирование (изменчивость) данного показателя в значительной степени оказали влияние сложившиеся погодные условия в годы проведения исследований. Так, в 2016 и 2017 годах наблюдалась теплая и влажная погода. Количество выпавших за вегетацию гороха осадков превышало среднемноголетнюю норму (172,4 мм и 157,0 мм соответственно при среднем значении 132,3 мм). Это способствовало благоприятному росту и развитию растений, формированию наибольшей продуктивности в опыте.

В 2018 году высокие дневные температуры воздуха и недостаточное количество выпавших в момент цветения и налива зерна гороха осадков (всего 37,8 мм за вегетацию) привели к формированию более низкой по сравнению с предшествующими годами продуктивности (таблица).

Из таблицы видно, что продуктивность растений первой группы сортов, как в отдельные годы испытания, так и в среднем за 3 года, уступала продуктивности растений стандартного сорта Аксайский усатый 5 на 0,2-1,0 г. Еще более низкой их продуктивность оказалась по сравнению с новыми сортами Премьер, Сотник и Амулет – на 1,6-2,4 г. Такое увеличение продуктивности отдельных растений, естественно, обеспечивает большую урожайность современных сортов в ценозе.

Таблица. Продуктивность растений гороха в опыте (2016-2018 гг.).

|

Сорт |

Продуктивность растения, г |

Отклонение от стандарта Акс. усат. 5, г |

Тип листа |

|||

|

2016 г. |

2017 г. |

2018 г. |

среднее |

|||

|

1 группа |

||||||

|

Зерноградский |

6,9 |

6,7 |

5,9 |

6,5 |

- 0,6 |

обл. |

|

Зерноградский 7 |

7,9 |

6,5 |

6,3 |

6,9 |

- 0,2 |

обл. |

|

Зерноградский 4 |

8,0 |

5,6 |

4,8 |

6,1 |

- 1,0 |

обл. |

|

2 группа |

||||||

|

Сармат |

8,9 |

7,1 |

6,5 |

7,5 |

+ 0,4 |

обл. |

|

Аксайский усатый 3 |

8,2 |

5,5 |

5,2 |

6,3 |

- 0,8 |

усат. |

|

Аксайский усатый 5 |

8,7 |

6,5 |

6,0 |

7,1 |

- |

усат. |

|

Аксайский усатый 7 |

8,8 |

7,2 |

6,3 |

7,4 |

+ 0,3 |

усат. |

|

3 группа |

||||||

|

Альянс |

9,3 |

8,0 |

7,3 |

8,2 |

+ 1,1 |

усат. |

|

Атаман |

9,2 |

7,9 |

7,4 |

8,2 |

+ 1,1 |

усат. |

|

Кадет |

9,4 |

8,3 |

7,6 |

8,4 |

+ 1,3 |

обл. |

|

4 группа |

||||||

|

Премьер |

9,3 |

8,1 |

7,5 |

8,3 |

+ 1,2 |

усат. |

|

Сотник |

9,4 |

8,4 |

7,6 |

8,5 |

+ 1,4 |

усат. |

|

Амулет |

9,5 |

8,3 |

7,8 |

8,5 |

+ 1,4 |

усат. |

Необходимо отметить, что практически все изучаемые в опыте сорта гороха обладали достаточно высоким биологическим потенциалом. Однако, в последнее время все большее внимание производственников привлекают среднерослые сорта гороха с длиной стебля около 55-75 см, поскольку они более устойчивы к полеганию, чем высокорослые, и во влажные годы меньше израстают [9, 10].

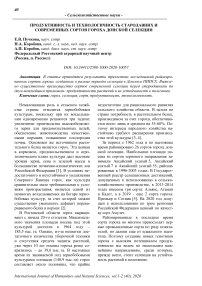

Отметим, что все районированные в последние годы сорта нового поколения превзошли сорта 1-ой и 2-ой групп не только по продуктивности растений, но и по технологичности. Усиленная работа по выведению новых высокоустойчивых к полеганию генотипов ведется нами в сторону укорочения стебля, что хорошо видно на рисунке 1.

Рис. 1. Длина стебля изучаемых сортов гороха (в среднем за 2016-2018 гг.), см.

При проведении исследований нами отмечено, что величина данного признака зависела как от сорта, так и от условий его выращивания. При сложившихся погод- ных условиях в разные годы максимальная длина стебля отмечена у сортов 1-ой группы: Зерноградский – 104,3 см, Зерноград- ский 7 – 88,7 см и Зерноградский 4 – 79,3 см.

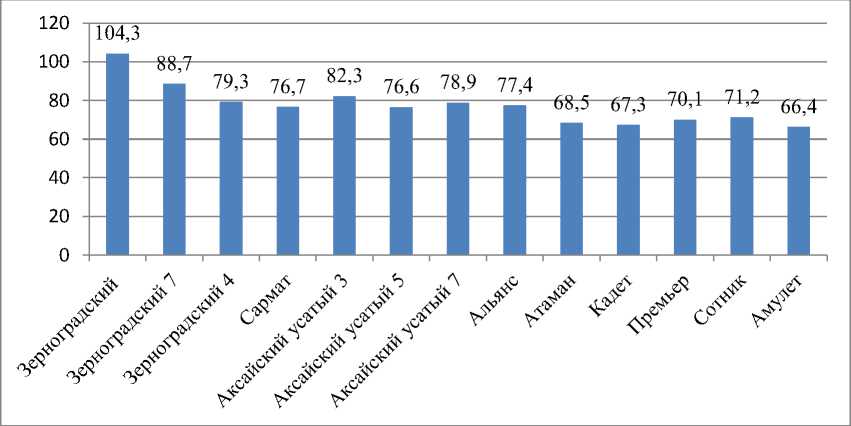

Сорта 3-ей и 4-ой групп в наших исследованиях имели самый низкий показатель длины стебля – в среднем 66,4-77,4 см. За счет более короткой и прочной соломины, укороченных междоузлий и мощно развитых на растении усов посевы этих сортов к моменту уборки практически не полегали и имели наибольший коэффициент по устойчивости растений к полеганию – 0,660,98 (рис. 2).

Рис. 2. Коэффициент полегания сортов гороха (2016-2018 гг.)

Из рисунка 2 видно, что все высокорослые сорта 1-ой и 2-ой изучаемых групп Зерноградский, Зерноградский 7, Зерноградский 4, Сармат, Аксайский усатый 3, Аксайский усатый 5, Аксайский усатый 7 имеют очень низкий коэффициент по устойчивости растений к полеганию, находящийся на уровне от 0,15 до 0,33. Такие полегшие растения создают значительные трудности при уборке. Необходимо отметить, что новый сорт гороха Альянс при практически такой же длине стебля был значительно более технологичен.

Заключение. Сравнительное изучение районированных сортов гороха разных периодов селекции в Донском НИИСХ позволило выявить преимущество сортов современной селекции по продуктивности и технологичности. Стародавние сорта, в основном, высокорослы и слабо устойчивы к полеганию. Районированные в последние годы сорта за счет более короткой и прочной соломины, укороченных междоузлий и мощно развитых усов к моменту уборки практически не полегали и имели наибольший коэффициент по устойчивости растений к полеганию – 0,66-0,98.

Список литературы Продуктивность и технологичность стародавних и современных сортов гороха донской селекции

- Гончаров С.В., Титаренко А.В., Коробова Н.А. Некоторые аспекты селекционных программ по гороху посевному // Зерновое хозяйство России. - 2015. - №3 (39). - С. 10-14.

- Вербицкий Н.М. Селекция гороха в условиях Северного Кавказа: Монография. - Ростов-на-Дону: Лугань, 1992. - 258 с.

- Зотиков В.И., Сидоренко В.С., Грядунова Н.В. Развитие производства зернобобовых культур в Российской Федерации // Зернобобовые и крупяные культуры. - 2018. - №2 (26). - С. 4-9. Х-2018-10008. DOI: 10.24411/2309-348

- Коробова Н.А., Коробов А.П., Мирошникова И.А., Супрунов А.И., Дюгаев Н.Н. Актуальность и новые аспекты в селекции технологичных сортов гороха // Научные аспекты земледелия и животноводства. - 2009. - С. 155-159.

- Коробова Н.А., Коробов А.П., Лысенко А.А., Пучкова Е.В., Шапошникова Ю.В. Сравнительная характеристика районированных сортов гороха донской селекции // Зернобобовые и крупяные культуры. - 2019. - № 3 (31). - С. 34-41. Х-2019-11111. DOI: 10.24411/2309-348

- Методические указания по изучению коллекции зерновых бобовых культур. - Л., 1975. - 173 с.

- Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. - М., 1985. - Вып. 1. - 269 с.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). 5-е изд., доп. и перераб. - М.: Агропромиздат, 1985. - 351 с.

- Зеленов А.Н., Лаханов А.П., Долгополова Л.Н. Селекция зерновых бобовых культур на устойчивость к неблагоприятным факторам среды // Вестник с.-х. науки. - 1984. - № 12. - С. 111-115.

- Макашева Р.Х. Горох. - Л.: Колос, 1979. - Т. 4. - С. 276.