Продуктивность лекарственных видов растений на вырубках сосново-березовых лесов в центральной части Южного Урала

Автор: Жигунова Светлана Николаевна, Федоров Николай Иванович, Михайленко Оксана Ивановна, Ахметова Миляуша Ринатовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 3-1 т.15, 2013 года.

Бесплатный доступ

Проанализирована продуктивность важнейших лекарственных видов растений в сосново-березовых лесах ассоциации Bupleuro longifolii-Pinetum sylvestris, доминирующих в центральной части Южного Урала, а также в производных растительных сообществах, формирующихся в ходе восстановительных сукцессий на вырубках. На начальной стадии лесовосстановления (1-3 года) в сообществах субассоциации Ch.a.-D.c. epilobietosum montanae по сравнению с исходным типом леса значительно уменьшается продуктивность Bupleurum longifolium и увеличивается продуктивность Chamaenerion angustifolium, Origanum vulgare, Hypericum elegans и H. perforatum. Продуктивность внедрившихся лекарственных видов Artemisia absinthium, Linaria vulgaris и Tussilago farfara относительно невелика и существенно уступает продуктивности этих видов в рудеральных местообитаниях. На следующей стадии лесовосстановления по сравнению с предыдущей стадией (субассоциации Ch.a.-D.c. aceretosum platanoidis и Ch.a.-D.c. populetosum tremulae ) увеличивается продуктивность Chamaenerion angustifolium, Hypericum perforatum, Origanum vulgare, Valeriana wolgensis. Наиболее перспективны вырубки для заготовок таких видов, как Chamaenerionangustifolium, Origanum vulgare и Primula macrocalyx.

Лекарственные растения, растительные сообщества, продуктивность, южный урал

Короткий адрес: https://sciup.org/148201781

IDR: 148201781 | УДК: [581.55:

Текст научной статьи Продуктивность лекарственных видов растений на вырубках сосново-березовых лесов в центральной части Южного Урала

объединяет сообщества начальных стадий лесовосстановительной сукцессии (1-3 года после рубки). Для них характерно наличие мелкого подроста Pinus sylvestris, Betula pendula, Acer platanoides, Tilia cordata, Quercus robur и доминирование в травяном ярусе Calamagrostis arundinacea. Субассоциация включает варианты Acer platanoides и Populus tremula. В сообществах варианта Acer platanoides в подросте преобладают клен и береза повислая. Сообщества варианта Populus tremula формируются в условиях лучшего режима увлажнения, для него характерно быстрое формирование обильного подроста с доминированием осины семенного и вегетативного происхождения.

Сообщества двух других субассоциаций ( Ch.a.-D.c. aceretosum platanoidis и Ch.a.-D.c. populetosum tremulae ) объединяют вырубки возрастом от пяти до десяти лет и характеризуются возрастанием проективного покрытия травяного яруса и формированием крупного подроста и подлеска. К ним отнесены сообщества, формируемые как в условиях самозарастания, так и посадок хвойных пород. В районе исследований на большинстве вырубок этого возраста, как правило, проведена посадка сосны или сосны с лиственницей. При этом проективное покрытие саженцев и естественного подроста составляет в среднем не более 30-40 %, а высота не превышает 3-4 метров.

Сообщества субассоциации Ch.a.-D.c. aceretosum platanoidis формируются на месте сообществ варианта Acer platanoides субассоциации Ch.a.-D.c. epilobietosum montanae. В этих сообществах подрост широколиственных видов не имеет большого обилия и не мешает развитию естественного подроста и саженцев сосны. Сообщества субассоциации Ch.a.-D.c. populetosum tremulae формируются на месте сообществ варианта Populus tremula субассоциации Ch.a.- D.c. epilobietosum montanae. Рост сосны в посадках в сообществах этой субассоциации идет медленнее из-за конкуренции со стороны достаточно густого осинового подроста.

При разработке стратегии неистощительного ресурсного использования лекарственных видов необходимо учитывать изменение площадей, занятых лесными сообществами и разновозрастными вырубками под влиянием лесохозяйственной деятельности. В связи с этим необходим анализ продуктивности наиболее востребованных лекарственных видов в типичных для них растительных сообществах и ее изменение в производных сообществах вырубок на разных стадиях лесовосстановления. Цель данной работы – изучение продуктивности важнейших ресурсных лекарственных видов растений в сообществах сосново-березовых лесов ассоциации Bupleuro longifoliae-Pinetum sylvestris и в производных от них сообществах разновозрастных вырубок в центральной части Южного Урала.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для анализа встречаемости и обилия лекарственных видов в сосново-березовых лесах ассоциации Bupleuro longifoliae-Pinetum sylvestris и в производных от них сообществах использовались 152 геоботанических описания (в том числе 93 описания сосново-березовых лесов и 59 описаний разновозрастных вырубок), выполненные нами в 2011-2012 гг. в Белорецком районе Республики Башкортостан. Кроме того, была использована имеющаяся база данных геоботанических описаний растительности Южного Урала, описанной в системе экологофлористической классификации по методу Браун-Бланке. Для оценки продуктивности лекарственных видов был использован метод расчета продуктивности растений по проективному покрытию, ранее применявшийся на других видах [4, 5, 6] с модификациями, позволяющими использовать при расчетах их обилие и встречаемость вида в растительных сообществах, описанных в системе единиц экологофлористической классификации [7, 8, 9]. Для этого в типичных для этих видов растительных сообществах для каждого балла обилия, с которым может встречаться вид, закладывалось по 10-15 площадок размером от 1 до 4 м2, на которых отмечалось проективное покрытие вида и фитомасса заготавливаемых частей растений. Затем проводился регрессионный анализ линейной зависимости фитомассы заготавливаемых частей растений на единицу площади от проективного покрытия вида и получены уравнения регрессии. Коэффициент корреляции фитомассы заготавливаемых частей растений с проективным покрытием вида почти во всех случаях был достаточно высок и составлял более +0,90 (табл.1). Полученные уравнения были использованы для расчета интервальной оценки продуктивности видов в растительных сообществах. При расчетах продуктивности использовались минимальные и максимальные значения баллов обилия каждого конкретного вида в геоботанических описаниях, характеризующих растительные сообщества. При этом для балла «r» в качестве минимального и максимального значения проективного покрытия брались 0,1% и 0,4%, для балла «+» – соответственно 0,5% и 0,9%, для балла «1» – 1% и 4,9% и т.д. Для расчета продуктивности вида в конкретной ассоциации вычислялось среднее арифметическое максимальных и среднее арифметическое минимальных значений проективного покрытия в геоботанических описаниях. С учетом постоянства вида в синтаксоне и регрессионного уравнения зависимости фитомассы от его проективного покрытия высчитывались максимальная и минимальная продуктивность видов в растительных сообществах конкретных синтаксонов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ флористического состава растительных сообществ в районе исследований показал, что в лесных сообществах встречается 30 видов массово-заготавливаемых лекарственных растений. Из них в лесах ассоциации Bupleuro longifoliae-Pinetum sylvestris в пределах района исследования обычно присутствуют только 12 видов. С проективным покрытием более 1% встречаются шесть видов: Aconitum septentrionale, Bupleurum longifolium, Primula macrocalyx, Sanguisorba officinalis, Solidago virgaurea, Stachys officinalis . При этом, большинство лекарственных видов не имеют достаточной для заготовок продуктивности (табл. 2). Исключение составляют три вида – Bupleurum longifolium, Sanguisorba officinalis, Solidago virgaurea, встречающиеся также на опушках и лугах района исследования.

Удаление полога древостоя приводит к резкому изменению экологических условий, что повышает мозаичность условий местообитаний. После проведения рубок на начальной стадии лесовосстановления (1-3 года) в сообществах субассоциации Ch.a.-D.c. epilobietosum montanae увеличивается общее флористическое разнообразие, что согласуется с данными других авторов [10, 11]. В том числе с 12 до 17 увеличи-

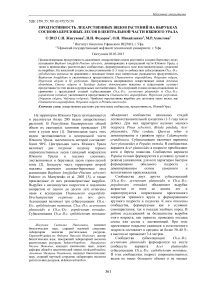

Таблица 1. Результаты регрессионного анализа зависимости продуктивности заготавливаемых частей лекарственных растений изученных видов от их проективного покрытия в травяном ярусе растительных сообществ Республики Башкортостан

|

Вид |

Часть растения |

Регрессионное уравнение расчета продуктивности по проективному покрытию (Пп) |

Коэффициент корреляции проективного покрытия с продуктивностью |

|

Achillea millefolium |

Надземная часть |

1,17 + 0,36*Пп |

+0,92 |

|

Aconogonon alpinum |

Надземная часть |

1,11 + 0,31*Пп |

+0,88 |

|

Artemisia absinthium |

Надземная часть |

1,13 + 0,72*Пп |

+0,93 |

|

Bupleurum longifolium |

Надземная часть |

1,41 + 0,50*Пп |

+0,91 |

|

Chamaenerion angustifolium |

Листья |

0,59 + 0,28*Пп |

+0,97 |

|

Hypericum elegans |

Верхушка побегов с соцветиями |

0,19 + 0,51*Пп |

+0,98 |

|

Hypericum perforatum |

Верхушка побегов с соцветиями |

0,19 + 0,51*Пп |

+0,98 |

|

Linaria vulgaris |

Надземная часть |

0,92 + 0,23*Пп |

+0,86 |

|

Origanum vulgare |

Верхушка побегов с соцветиями |

0,50 + 0,17*Пп |

+0,96 |

|

Orthilia secunda |

Надземная часть |

0,08 + 0,12*Пп |

+0,97 |

|

Primula macrocalyx |

Надземная часть |

0,09 + 0,10*Пп |

+0,98 |

|

Sanguisorba officinalis |

Корни |

1,16 + 0,57* Пп |

+0,93 |

|

Solidago virgaurea |

Надземная часть |

-0,05 + 0,54 Пп |

+0,96 |

|

Stachys officinalis |

Надземная часть |

-0,06+0,17*Пп |

+0,92 |

|

Tussilago farfara |

Надземная часть |

0,38 + 0,14*Пп |

+0,96 |

|

Valeriana wolgensis |

Корни |

0,13 + 0,12*Пп |

+0,90 |

Таблица 2. Изменение продуктивности (ц/га) основных лекарственных видов растений после рубки сосново-березовых лесов ассоциации Bupleuro longifoliae-Pinetum sylvestris

|

Синтаксоны Виды |

Bupleuro longifoliae-Pinetum sylvestris * |

Chamaenerio angustifolii-Deschampsietum cespitosae |

|||

|

epilobietosum montanae ** |

aceretosum platanoidis *** |

populetosum tremulae *** |

|||

|

вар. Acer platanoides |

вар. Populus tremula |

||||

|

Artemisia absinthium (надземная часть) |

- |

0,43-0,53 |

0,37-0,46 |

0,17-0,21 |

0,37-0,46 |

|

Chamaenerion angustifolium (надземная часть) |

0,21-0,25 |

0,64-1,77 |

0,59-0,93 |

0,81-2,44 |

0,62-1,21 |

|

Hypericum elegans (надземная часть) |

0,002-0,004 |

0,23-0,59 |

- |

0,36-1,30 |

0,11-0,18 |

|

Hypericum perforatum (надземная часть) |

0,002-0,004 |

0,06-0,10 |

- |

0,20-0,69 |

0,29-0,86 |

|

Linaria vulgaris (надземная часть) |

- |

0,15-0,16 |

0,26-0,29 |

- |

- |

|

Origanum vulgare (верхушки побегов) |

0,18-0,21 |

0,43-0,57 |

0,15-0,1 |

0,81-2,00 |

- |

|

Tussilago farfara (надземная часть) |

- |

0,12-0,14 |

- |

0,14-0,16 |

0,20-0,23 |

|

Aconogonon alpinum (надземная часть) |

0,15-0,16 |

- |

- |

- |

0,32-0,36 |

|

Valeriana wolgensis (корни) |

0,06-0,08 |

0,03-0,11 |

0,05-0,06 |

0,13-0,31 |

0,11-0,25 |

|

Bupleurum longifolium (листья) |

1,21-1,35 |

0,19-0,21 |

0,68-0,74 |

0,15-0,17 |

1,01-1,11 |

|

Orthilia secunda (надземная часть) |

0,05-0,08 |

- |

- |

- |

- |

|

Primula macrocalyx (надземная часть) |

0,11-0,16 |

0,10-0,12 |

0,37-0,44 |

0,54-0,95 |

- |

|

Sanguisorba officinalis (корни) |

1,29-1,75 |

0,66-1,06 |

0,36-0,43 |

0,35-0,64 |

1,22-2,43 |

|

Solidago virgaurea (надземная часть) |

0,27-0,58 |

0,18-0,33 |

0,32-0,58 |

0,24-0,80 |

0,08-0,15 |

|

Stachys officinalis (надземная часть) |

0,02-0,1 |

0,02-0,13 |

0,03-0,22 |

0,02-0,06 |

0,04-0,25 |

|

Achillea millefolium (надземная часть) |

0,18-0,21 |

0,27-0,39 |

- |

0,29-0,45 |

0,31-0,35 |

Примечание * – возраст сообществ более 50 лет, ** – возраст сообществ 1-3 года, *** – возраст сообществ – 5-10 лет.

вается число массово-заготавливаемых видов, используемых в официальной и народной медицине. При этом по сравнению с расположенными рядом участками исходного типа леса в них значительно уменьшается продуктивность Bupleurum longifolium и увеличивается продуктивность Chamaenerion angustifolium, Origanum vulgare, Hypericum elegans и H. perforatum. В связи со снижением конкуренции в травяном ярусе появляются лекарственные виды открытых местообитаний, но продуктивность внедрившихся лекарственных видов Artemisia absinthium, Linaria vulgaris и Tussilago farfara относительно невелика и существенно уступает продуктивности этих видов в рудеральных местообитаниях. Изменения продуктивности таких видов, как Achillea millefolium, Primula macrocalyx, Sanguisorba officinalis, Solidago virgaurea, Stachys officinalis и Valeriana wolgensis незначительны. На следующей стадии лесовосстановления (субассоциации Ch.a.-D.c. aceretosum platanoidis и Ch.a.-D.c. populetosum tremulae) происходит увеличение проективного покрытия травяного яруса и увеличивается ценотическое давление на травянистые виды со стороны подроста и подлеска. При этом в травяном ярусе увеличивается продуктивность Hypericum perforatum и Valeriana wolgensis и выпадают менее конкурентноспособные Artemisia vulgaris и Linaria vulgaris. В составе травяного яруса появляется встречавшийся на полянах и в исходных лесных сообществах вид Aconogonon alpinum. Продуктивность Chamaenerion angustifolium возрастает по сравнению с предыдущей стадией. В сообществах субассоциации Ch.a.-D.c. aceretosum platanoidis наблюдается разрастание Origanum vulgare, продуктивность которого достигает 2 ц/га. Всего в травяном ярусе на этой стадии присутствует 16 видов лекарственных растений. Продуктивность Chamaenerion angustifolium и Origanum vulgare резко уменьшается после формирования сомкнутого древесного яруса.

Таким образом, изменение конкуренции в травяном ярусе в ходе лесовосстановительной сукцессии оказывает существенное влияние как на флористическое разнообразие в целом, так и на продуктивность лекарственных видов. В первые десять лет после рубки в сообществах наблюдается уменьшение продуктивности Bupleurum longifolium и увеличение продуктивности Artemisia absinthium, Artemisia vulgaris, Chamaenerion angustifolium, Hypericum elegans и H. perforatum, Linaria vulgaris, Origanum vulgare, Tussilago farfara. Наиболее перспективны вырубки для заготовок таких видов, как Chamaenerion angustifolium, Origanum vulgare, а также Primula macrocalyx.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ мол_a № 12-04-31471.

Список литературы Продуктивность лекарственных видов растений на вырубках сосново-березовых лесов в центральной части Южного Урала

- Федоров Н.И., Хазиев Ф.Х., Габбасова И.М., Сулейманов Р.Р., Жигунова С.Н., Лугманова М.Р., Михайленко О.И., Гарипов Т.Т. Биологические ресурсы Южного Урала: фундаментальные основы рационального использования. Уфа: Гилем, 2009. 260 с.

- Горчаковский П.Л. Растительность и ботанико-географическое деление Башкирской АССР//Определитель высших сосудистых растений Башкирской АССР/Ю.Е. Алексеев, Е.Б. Алексеев, К.К. Габбасов и др. М: Наука, 1988. С. 5-13.

- Продромус растительных сообществ Республики Башкортостан/С.М. Ямалов, В.Б. Мартыненко, Л.М. Абрамова и др. Уфа: АН РБ Гилем, 2012. 100 с.

- Методика выявления дикорастущих сырьевых ресурсов при лесоустройстве. М., 1987.

- Попова Е.Н., Абрашкин И.В. О регрессии урожайности и проективного покрытия горицвета весеннего на южной границе ареала//Актуальные вопросы экологии и охраны природы экосистемы Черноморского побережья: Научно-практическая конференция: Сб. матер. Ч.1. Краснодар, 1991. С. 41-43.

- Мухина В.Ф. Оценка плотности запаса Arctostapholos uva-ursi (L.) Spreng. в Центральной Якутии//Растительные ресурсы. 1995. Т. 31, № 2. С. 75-78.

- Жигунова С.Н., Федоров Н.И., Михайленко О.И., Гуркова Я.О. Распространение и сырьевая продуктивность Thalictrum minus L. (Ranunculaceae) в растительных сообществах Республики Башкортостан//Аграрная Россия. 2008. № 11. С. 16-18.

- Федоров Н.И., Жигунова С.Н., Михайленко О.И., Самойлова Л.Ю. Методика оценки продуктивности лекарственных видов в растительных сообществах, описанных в системе эколого-флористической классификации Браун-Бланке//Известия Самарского научного центра Российской Академии наук. 2010. Т. 12, № 1 (3). С. 846-849.

- Федоров Н.И., Жигунова С.Н., Михайленко О.И., Гуркова Я.О. Использование результатов эколого-флористической классификации для разработки стратегии неистощительного ресурсного использования лекарственных видов растений (на примере Республики Башкортостан)//Известия Самарского научного центра Российской Академии наук. 2012. Т. 14, № 1(6). С. 1568-1571.

- Уланова Н.Г. Механизмы сукцессий растительности сплошных вырубок в ельниках южной тайги//Актуальные проблемы геоботаники. III Всероссийская школа-конференция. Лекции. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2007. С. 198-211.

- Широких П.С. Синтасономический анализ восстановительных сукцессий сплошных вырубок на месте светлохвойных гемибореальных лесов Южного Урала//Изв. Самар. НЦ РАН. 2012. Т. 14, № 1(5). С. 1407-1411.