Продуктивность селекционных линий яровой пшеницы в условиях Республики Тыва

Автор: Донгак М.М.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Сельскохозяйственные науки: Агрономия

Статья в выпуске: 12, 2015 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследований, проведенных в 2012-2014 гг. в Тувинском научно-исследовательском институте сельского хозяйства в соответствии с методикой проведения полевых опытов. Актуальность исследований обусловлена необходимостью создания новых высокопродуктивных скороспелых сортов яровой пшеницы, адаптивных к природно-климатическим факторам Республики Тыва, способных более эффективно использовать биоклиматические ресурсы региона. Целью научного исследования являлось изучение влияния сортовых различий на формирование урожайности новых селекционных линий яровой пшеницы и установление их адаптивной способности к условиям резко континентального климата Республики Тыва. В задачи исследований входило выявить различия по высоте растений, формированию элементов структуры урожая, их продуктивности. Установлена достоверная прямая корреляционная связь (г=0,99) между уровнем влагообеспеченности и продуктивностью селекционных линий в условиях Республики Тыва. В результате изучения 32 селекционных линий выделены линии (Вера*СкПГ)*(СК*Нов67х), Скала БР х Кантегирская 89; Чагытай х Ирышанка 10; Чагытай х 38/1; ГК-276 х Новосибирская 29, 1374-3-02self 7201Х-02, 1309-Э-02 х Н29, обладающие рядом хозяйственно ценных признаков, наиболее адаптированные к природно-климатическим условиям региона и представляющие особью интерес для дальнейшего их включения в селекционный процесс как источник высокой урожайности и устойчивости к биотическим и абиотическим стрессам.

Республика тыва, селекционные линии яровой пшеницы, климатические условия, высокопродуктивные пинии, масса 1000 зерен, адаптация

Короткий адрес: https://sciup.org/14084067

IDR: 14084067 | УДК: 631.52

Текст научной статьи Продуктивность селекционных линий яровой пшеницы в условиях Республики Тыва

Введение. Яровая пшеница - одна из древнейших и наиболее распространенных культур на земном шаре. Возделывают ее во всех частях света - от полярного круга до крайнего юга Америки и Африки. Наибольшие площади посева яровой пшеницы находятся в России, по посевным площадям и валовому сбору зерна она занимает первое место среди других зерновых культур. Основные площади посевов яровой пшеницы сосредоточены в Нечерноземной зоне, Западной и Восточной Сибири, Поволжье, на Урале.

Несмотря на крайне неблагоприятные природно-климатические условия, производство зерна в Сибири в хлебном балансе страны составляет 18–20 %, а главная продовольственная культура пшеница - 22-25 % [1].

В Республике Тыва в 2014 г. площадь под посевы зерновых и кормовых культур составляла всего 25 974 га, из них пшеницы - 6 445 га. Учитывая особые климатические условия Тывы, среди выращиваемых сельскохозяйственных культур возделывание яровой пшеницы приобретает первостепенное значение как основной продовольственной и фуражной культуры. Сравнительно невысокий уровень урожайности и валовых сборов пшеницы объясняется влиянием природноклиматических условий, сложившихся в последние годы, а также невысоким уровнем культуры земледелия. Определенное воздействие оказывают засуха, снижение уровня плодородия почв, экономические факторы, недостаток влаги и тепла.

Растениеводство в Республике Тыва ведется в невероятно сложных природно-климатических условиях. Если агроклиматический ресурс (АКР) России принять за 1, то на территории республики

АКР он составляет 0,46–0,48. Климат республики резкоконтинентальный, годовые изменения температуры составляют 70–80°С, суточные от 20 до 30°С. Средняя годовая температура воздуха находится в пределах от -4 до -6°С. За летний период выпадает в среднем от 100 до 300 мм осадков. Большая часть из них (60–80 % годового количества) выпадает в июле-августе. Количество засушливых дней в отдельные вегетационные периоды достигает 50–75. Средняя продолжительность периода активной вегетации составляет 60–120 дней. Общие ресурсы тепла в это время колеблются от 1250 до 2000°С. Прогревание почвы происходит медленно, так как ночные заморозки до 15 мая достигают -10 … -12°С. На большей части территории республики безморозный период начинается с третьей декады мая, а в лесостепной зоне – с первой пятидневки июня и продолжается до последней пятидневки августа .

Сорт и семена обеспечивают в среднем около 50 % прироста урожайности [2]. Но прежде чем приступить к селекции, необходимо учесть все особенности агроклиматического районирования. Так, для республики нужны сорта пшеницы с продолжительностью вегетационного периода не более 80 дней. Для успешной селекции необходимо вести ее на глубокой теоретической основе, по хорошо отработанной методике и четко сформулированной программе под установленные параметры продуктивности, качества и устойчивости к абиотическим и биотическим факторам [3]. Продуктивность растений – наиболее важный показатель в селекции растений. Наибольшая изменчивость характерна для признаков продуктивность и масса зерна колоса . Несколько меньше варьируют признаки число колосков в колосе и озерненность . Наименьшей вариабельностью обладает признак масса 1000 зерен [4].

В связи с этим главным приоритетом в увеличении производства зерна в Республике Тыва является выявление новых высокоурожайных, засухоустойчивых, скороспелых сортов и селекционного материала мягкой яровой пшеницы в экстремальных условиях республики на ранних этапах селекции.

Цель работы . Оценка селекционных линий яровой пшеницы в селекционных питомниках испытания по стабильности, пластичности, устойчивости к неблагоприятным условиям вегетации и выявление наиболее адаптированных к природно-климатическим условиям резко континентального климата Республики Тыва.

Материал и методы проведения исследований. Исследования по изучению и оценке урожайности селекционных линий яровой пшеницы в лесостепной зоне Республики Тыва проводили на опытно-экспериментальном поле института в 2012–2014 гг. Объектами исследований были 32 селекционные линии пшеницы, выделенные в отделе методических основ селекции растений Сиб-НИИРС. В 2012 году в качестве стандарта использовался сорт Саратовская 29, в последующие годы – сорт Чагытай.

Исследования проводили по паровому предшественнику. Почвы опытного участка темнокаштановые легкосуглинистые, с нейтральной реакцией почвенного раствора (pH 6), содержанием гумуса по Тюрингу 4,5 %. Посев в коллекционном питомнике проводили во II декаде мая, учетная площадь делянки 1м2, метод сравнения прямой. Семена селекционных линий высевали вручную, на глубину 7–8 см. На 1 м2 высевали 490 шт., по 70 штук на 1 рядок. Уборку проводили в фазе полной спелости.

Оценку сортов, учет урожая, фенологические наблюдения осуществляли по методике Госко-миссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур (1971) [5]. Экспериментальный материал обработан с помощью пакета прикладных программ Snedecor V5 [6].

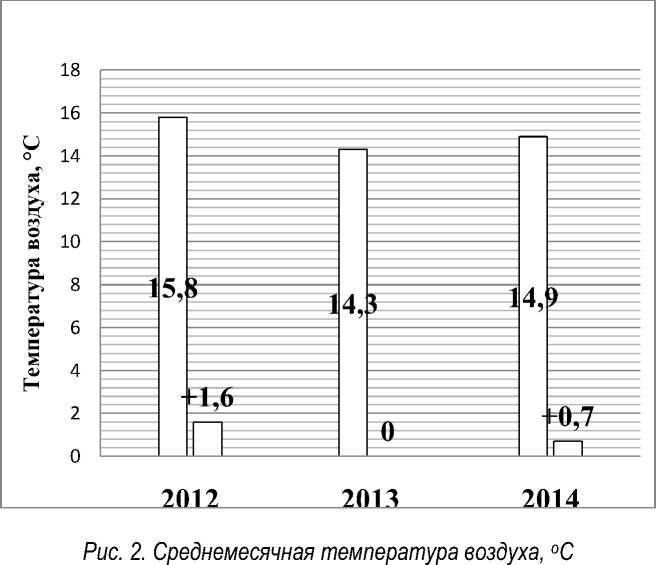

Метеорологические условия периода вегетации в годы проведения исследований значительно различались по тепло- и влагообеспеченности. Наиболее благоприятным по влагообеспеченно-сти и температурному режиму для роста и развития растений оказался 2013 год, количество выпавших осадков было на 6,2 мм выше среднемноголетних значений, а среднемесячная температура воздуха – на уровне среднемноголетних значений (рис.1, 2).

Рис.1. Сумма осадков за период вегетации растений (по данным метеостанции «Сосновское»)

В 2012 и 2014 гг. количество осадков в период вегетации растений было ниже, а температурный режим выше среднемноголетних значений

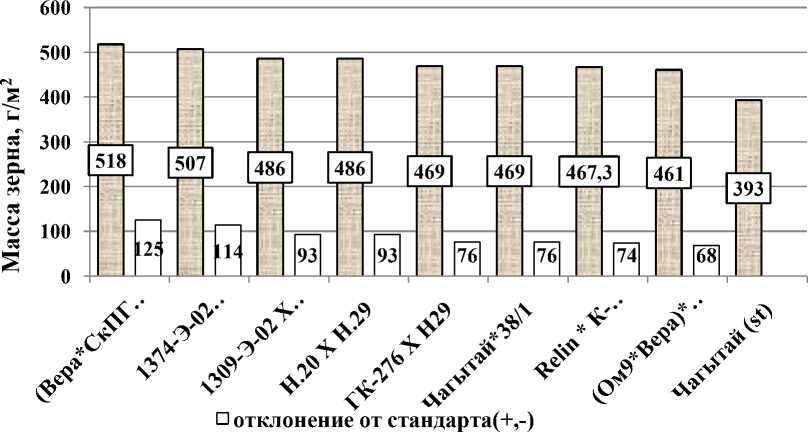

Результаты исследований. Одним из главных направлений исследований в селекции яровой пшеницы в экстремальных условиях республики является продуктивность. В связи с этим при изучении селекционных линий большое внимание было уделено именно данному признаку. Продуктивность селекционных линий в целом по опыту в период исследований колебалась от 155 до 689,7 г/м2, а средние значения за 3 года – от 244 до 581 г/м2. Из 32 изученных селекционных линий 20 сформировали урожайность ниже среднего значения по опыту (401,8 г/м2). В среднем за три года исследований наибольшую продуктивность имели селекционные линии: (Вера*СкПГ) *(СК*Нов67х) – 518 г/м2; 1374-Э-02 self 7201х-02 – 507; 1309-Э-02 self 7084х-02 – 486 г/м2; Новосибирская 20 х Новосибирская 29 – 485,9; ГК-276 х Новосибирская 29 – 481,7г/м2; Чагытай*38/1 – 469; Relin * К-54975 –467,3; (Ом9*Вера)*(Ом17*Нов67) – 461, у стандарта Чагытай – 393 г/м2 (рис. 3).

Рис. 3. Урожайность селекционных линий за 3 года, г/м2

Количество продуктивных стеблей зависело от влагообеспеченности вегетационного периода. Наибольшее количество продуктивных стеблей отмечено в 2013 г. у линий: 1374-Э-02 self 7201х-02 – 718 шт.; 1309-Э-02 х Новосибирская 29 – 628 шт. В опыте отслеживается связь между урожаем и продуктивным стеблестоем, наиболее высокопродуктивные линии в среднем за 3 года исследований характеризовались максимальным количеством продуктивных стеблей: 1374-Э-02self 7201х-02 – 577шт.; Новосибирская 20 х Новосибирская 29 – 594; Relin * К-54975 – 562; Чагытай*38/1 – 540; (Вера*СкПГ)*(СК*Нов67х) – 535; ЛГЯ-887*Нов29 – 510; Чагытай*Иртышанка 10 – 498 шт. (у стандарта Чагытай – 434 шт.).

Вес зерна в колосе колебался от 0,48 до 2,44 г. Тяжеловесными оказались (Ве-ра*СкПГ)*(СК*Нов67х) – 2,21 г.; (Ом9*Вера)*(Ом17*Нов67) – 2,16; 1374-Э-02self 7201х-02 – 2,12; АНК101*И-363956)*984-Э-92 – 1,99; ГК – 281 – 1,95; ЛГЯ-887*Нов29 – 1,99; Новосибирская 20 х Новосибирская 29 – 1,96 г (стандарт – 2,25 г).

Связь между количеством зерен в колосе и урожаем бывает наиболее тесной. Данный показатель в опыте варьировал от 27,5 до 46,2 шт., у стандарта – 33,8 шт. Наибольшее количество зерен с колоса отмечено у линий: (Ом9*Вера)*(Ом17*Нов67) – 45 шт.; (Вера*СкПГ)* (СК*Нов67х) – 41; 60-h-85*(Ом17*Нов67) – 41; 1374-Э-02self 7201х-02 – 37шт.

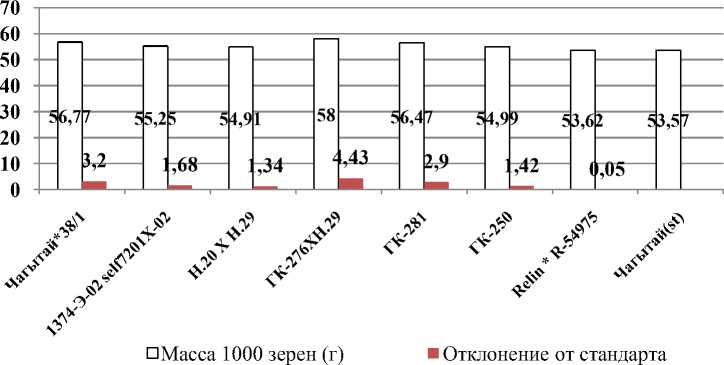

Масса 1000 зерен у большинства линий в 2013 году варьировала незначительно. Максимальный показатель отмечен у линий: ГК-276 х Новосибирская 29 – 58 г; Чагытай*38/1 – 56,77; ГК-281 – 56,47 г; 1374-Э-02 self 7201х-02 – 55,25; у стандарта – 53,57 г (рис. 4).

У 37 % исследуемых линий (9 шт.) масса 100 зерен была на уровне стандарта, 33 % (10 шт.) незначительно уступали стандарту (на 1–2 г).

В 2014 году самые крупные зерна были у линий: ГК-281 – 53,00 г; (Ом9*Вера) *(Ом17*Нов67) – 52,30; ГК-280 – 50,05 г; 21 селекционная линия показала результаты на уровне стандарта, 10 линий уступили стандарту Чагытай, масса 1000 зерен которого составляла 48,1 г (рис. 5).

Рис. 4. Масса 1000 зерен выделившихся линий в 2013 году, г

|

60 52 |

,3 48,52 50 5 |

3 49,33 50,05 48,21 48,21 48,1 |

|||||||

|

50 |

|||||||||

|

40 |

|||||||||

|

30 |

|||||||||

|

20 |

|||||||||

|

10 |

4,2 0 |

,42 |

1,9 |

4,9 1 п |

,23 1 |

,95 |

,11 0 |

, 1 1 |

|

|

0 □ Масса 1000 зерен (г) |

$ & & л^ • тклонение от стандарта (+,-) |

||||||||

Рис. 5. Масса 1000 зерен выделившихся линий в 2014 году, г

В результате проведения структурного анализа урожая изучаемых в период 2012–2014 гг. селекционных линий мягкой яровой пшеницы установлено, что наиболее высокие показатели элементов продуктивности отмечены в 2013 году, наиболее благоприятном по влагообеспеченности и температурному режиму для роста и развития растений (табл.).

Проведенными исследованиями было установлено, что между уровнем влагообеспеченности и продуктивностью селекционных линий отмечается достоверная прямая корреляционная связь (r=0,99).

Основные параметры селекционных линий яровой пшеницы в условиях Республики Тыва

|

Показатель |

Год |

Среднее за 3 года |

||

|

2012 |

2013 |

2014 |

||

|

Вес зерна , г/м2 : |

||||

|

минимальный |

155,0 |

263,4 |

314,9 |

244 |

|

максимальный |

479,4 |

689,7 |

575,8 |

581 |

|

стандарт Чагытай |

325 |

499,0 |

355 |

393 |

|

Количество продуктивных стеблей, шт .: |

||||

|

минимальное |

190 |

358 |

314 |

287 |

|

максимальное |

558 |

718 |

610 |

629 |

|

стандарт Чагытай |

426 |

499 |

369 |

431 |

|

Вес зерна в колосе, г: |

||||

|

минимальный |

1,15 |

1,65 |

1,63 |

1,48 |

|

максимальный |

1,75 |

2,54 |

3,03 |

2,44 |

|

стандарт Чагытай |

1,43 |

2,03 |

2,48 |

1,98 |

|

Количество зерен в колосе, шт.: |

||||

|

минимальное |

29,24 |

26,80 |

26,40 |

27,48 |

|

максимальное |

43,24 |

46,40 |

49,00 |

46,21 |

|

стандарт Чагытай |

32,97 |

34,21 |

34,10 |

33,76 |

|

Масса 1000 зерен, г: |

||||

|

минимальная |

29,72 |

46,48 |

40,59 |

38,93 |

|

максимальная |

47,16 |

57,75 |

52,30 |

52,40 |

|

стандарт Чагытай |

40,57 |

53,57 |

48,10 |

47,41 |

|

Длина стебля, см: |

||||

|

минимальная |

78,44 |

78,76 |

76,84 |

78,01 |

|

максимальная |

107,0 |

99,24 |

102,0 |

103,0 |

|

стандарт Чагытай |

87.00 |

84,13 |

86,20 |

85,77 |

|

Длина вегетационного периода, дн.: |

||||

|

минимальная |

102 |

108 |

104 |

106 |

|

максимальная |

105 |

111 |

106 |

107 |

|

стандарт Чагытай |

104 |

109 |

104 |

106 |

Заключение. Таким образом, в результате изучения 32 селекционных линий мягкой яровой пшеницы в коллекционном питомнике по комплексу признаков выделились селекционные линии: (Вера*СкПГ)*(СК*Нов67х), 1374-Э-02 self 7201х-02, Новосибирская 20 х Новосибирская 29, 1309-Э-02 self 7084X-02, ГК-276 х Новосибирская 29, Чагытай*38/1, Relin * К-54975,

(Ом9*Вера)*(Ом17*Нов67), Чагытай*Иртышанка10, ЛГЯ-887*Новосибирская 29, – обладающие рядом хозяйственно ценных признаков и представляющие особый интерес для дальнейшего их включения в селекционный процесс как источник высокой урожайности и устойчивости к биотическим и абиотическим стрессам.

Список литературы Продуктивность селекционных линий яровой пшеницы в условиях Республики Тыва

- Гончаров П.Л., Гончарова А.В. Оптимизация селекционного процесса//Современные проблемы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур: мат-лы Междунар. науч,-пракг. конф. (пос. Краснообск, 18-20 июля 2011 г.). -Новосибирск, 2012. -С. 31-41.

- Добруцкая Е.Г., Пивоваров В.Ф. Экологическая роль сорта в XXI веке//Селекция и семеноводство. -2000. -№ 1. -С. 30.

- Гончаров П.Л. Растениеводство и селекция растений в Сибири//Сиб. Вестник с-х науки. -2009,-№10.-С. 39.

- Мединский А.В. Результаты изучения элементов продуктивности озимой тритикале//Сиб. Вестник с-х науки. -2014. -№ 4. -С. 49.

- Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. -М.: Колос, 1971.-174 с.

- Сорокин О.Д. Прикладная статистика на компьютере. -Новосибирск, 2004. -162 с.