Проектирование концептуальной модели высшего образования для обеспечения устойчивого развития Кузбасса

Автор: Климашина Юлия Сергеевна, Иванова Елена Владимировна, Шипунова Вера Васильевна, Притужалова Юлия Алексеевна

Журнал: Региональная экономика и управление: электронный научный журнал @eee-region

Статья в выпуске: 4 (72), 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проектированию образовательной модели, стимулирующей рост интереса молодежи к региональным вузам и, как следствие, снижение ее оттока из региона, сохранение и развитие интеллектуального потенциала территории, рост инновационной активности и устойчивости регионального развития. В данной статье предпринята попытка на основе анализа динамики некоторых социально-экономических показателей регионов Cибирского федерального округа и систематизации результатов исследований российских и зарубежных ученых показать роль высшего образования в обеспечении устойчивого развития Кузбасса. Подобные исследования имели место преимущественно в зарубежной науке. Отечественные авторы, исследуя в последние годы демографические, институциональные и другие аспекты устойчивого развития регионов, не в полной мере раскрывают направления совершенствования системы высшего образования и, в частности, развития моделей образования, способствующих повышению конкурентоспособности региональных вузов, снижению уровней миграционного оттока и старения населения в периферийных регионах. Понимая влияние на данные процессы множества других социально-экономических факторов, авторы концентрируют свое внимание на проектировании образовательной модели, обеспечивающей повышение степени интеграции вуза с организациями реального сектора экономики и другими субъектами образовательной экосистемы, рост качества и клиентоцентричности образовательных программ университета. Как показало проведенное исследование, проектируемая модель образования предусматривает следующие этапы: (1) создание конгруэнтной среды для интеграции интересов субъектов образовательной экосистемы, (2) реализация механизма взаимодействия участников образовательного процесса, (3) фиксация результатов коллаборации и соответствия содержания и качества образования современным требованиям индустриальных партнеров, профессиональных стандартов и передовых технологий.

Сибирский федеральный округ, кузбасс, отраслевая структура экономики кузбасса, устойчивое развитие региона, региональное развитие, проблемы устойчивого сбалансированного развития региона, образовательная модель, региональный рынок образовательных услуг

Короткий адрес: https://sciup.org/143179469

IDR: 143179469

Текст научной статьи Проектирование концептуальной модели высшего образования для обеспечения устойчивого развития Кузбасса

Сегодня органы государственной власти, работодатели, абитуриенты и их родители, общество в целом предъявляют к системе высшего образования все более высокие требования, которые проявляются как в постоянном пересмотре критериев мониторинга вузов, так и в оценке качества образования не только с позиции регулятора, но с позиции внешней среды (общественно-профессиональная аккредитация, диалог с потребителем образовательных услуг, в том числе опирающийся на опросы выпускников и работодателей в регионе). Практика отечественной и зарубежных систем высшего образования [1] характеризуется наличием следующих доминирующих тенденций:

-

• трансформируется структура источников финансирования вузов;

-

• характер распределения бюджетных средств определяется показателями эффективности деятельности вузов;

-

• изменяются регуляторные требования, механизмы и формы общественного контроля деятельности вузов;

-

• совершенствуются международные стандарты оценки качества образовательных услуг высшей школы.

Рынок образовательных услуг является достаточно конкурентным рынком как на региональном, так и на национальном уровне в силу ряда причин: система ЕГЭ расширяет возможности абитуриентов по поступлению в вузы других регионов, развитие информационных технологий способствует появлению различных образовательных программ и относительно новых субъектов образовательной инфраструктуры: бизнес-школ, корпоративных университетов, «виртуальных» университетов, предлагающих свои продукты на образовательном рынке.

При этом воздействие государства на рыночные процессы в сфере образования для поддержания деятельности учебных заведений и повышения уровня развития субъектов носит исключительно косвенный характер и предполагает осуществление следующих мер:

-

• формирование госзаказа на подготовку определенных специалистов с учетом перспективы их потребности в экономике;

-

• создание системы непрерывного образования с целью повышения мобильности населения в смене рода занятий;

Еще в рубриках

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Обоснование экономической целесообразности развития агломераций муниципальных образований в Сибирском федеральном округе

Формирование территориальных образований мезоэкономическ ого уровня (на примере Красноярского края)

Оценка социальноэкономического положенияи потенциала развития Сибирского федерального округа

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ — КУЗБАСС

Взаимодействие муниципальных образований в условиях развития агломераций

-

• прогнозирование изменения потребности в тех или иных образовательных услугах;

-

• совершенствование существующей системы финансирования образовательных программ;

-

• обеспечение взаимодействия субъектов спроса и предложения на рынке образовательных услуг.

В последние годы наблюдается значительная дифференциация российских вузов по численности студентов, числу реализуемых направлений подготовки, уровню финансирования. Вузы из периферийных регионов сталкиваются с проблемами оттока молодежи в регионы-центры и сложностью исполнения контрольных цифр приема, отсутствием бюджетных мест на востребованные направления подготовки (в частности, экономико-управленческого профиля), низкого уровня доходов населения в регионе при несоразмерной ему стоимости обучения.

В этой связи целью данного исследования является проектирование жизнеспособных и перспективных моделей образования, обеспечивающих конкурентоспособность вуза, которая, в свою очередь, играет важную роль в повышении привлекательности региона для молодежи, способствует формированию условий устойчивого регионального развития.

Теоретико-методологические аспекты проектирования моделей образования для обеспечения устойчивости регионального развития

Необходимость развития системы высшего образования отражена в ряде стратегических документов государственного значения. Так, например, планируются меры по повышению доступности бесплатного высшего образования на конкурсной основе, формирование и развитие в стране непрерывного образования взрослых (Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 377 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»), нормативными актами (Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на

экзогенных шоков на уровень устойчивости ресторанного бизнеса в регионах России

|

период до 2024 года») определяется значимость образования в устойчивом развитии. Однако если обратить внимание на перечень критериев достижения целей устойчивого развития, которые были определены Росстатом совместно с органами исполнительной власти РФ, то очевидным становится факт незначительного признания роли высшего образования в обеспечении всеобщего качественного образования и стимулировании обучения «через всю жизнь», поскольку единственный индикатор (удельный вес населения 17-25 лет, получающего или уже получившего образование по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры) из семи в данной группе имеет отношение к высшему образованию.

Значимости устойчивого развития регионов в обеспечении развития национальной экономики уделяется внимание в работах Л.М. Хандажаповой, Н.Б. Лубсановой [2], Л.Г. Йогмана [3], П.Р. Кругмана [4]. Различные аспекты устойчивого развития регионов стали объектом исследований российских ученых-экономистов. Экологические аспекты устойчивого развития регионов освещены в научных трудах М.Ш. Минцаева, А.Ш. Хасуева [5], Л.В. Кирхмеер [6], М.Л. Быковой [7], О.Б. Шевелевой, Е.В. Слесаренко [8], Р.Р. Валеевой, Г.Р. Патраковой [9]. Человеческий потенциал регионов как фактор устойчивого развития исследуется в работах Л.В. Родионовой [10], Л.В. Санковой и В.Н. Дудко [11], В.И.

Терехина, Л.А. Чернобродовой, Д.К. Бухенского [12]. Влияние системы образования, в том числе ее отдельных уровней – высшего и профессионального образования – на темпы экономического развития раскрывается преимущественно в работах зарубежных авторов E.A. Ханушека, Л. Вобмана [13], П. Пегкаса [14], A. Ансари [15], С. Мисра[16]. В работах российских исследователей, среди которых Т.Д. Карминская, В. Ф.

Исламутдинов [17-18], Т. Ю. Быстрова, В. А. Ларионова, М. Осборн, А.М Платонов [19], Ю.В. Вертакова, О.Г. Ларина [20], Ю.С.

Климашина, В.В. Шипунова, Л.Н. Сабанова [21], роль высшего образования в обеспечении устойчивого регионального развития стала раскрываться не так давно, при этом недостаточное внимание уделено развитию образовательных моделей, способствующих повышению конкурентоспособности региональной системы высшего образования и, как следствие, устойчивости развития региона.

Данные и методы

Кузбасс является одним из крупнейших промышленных регионов России, обладающим высоким экономическим потенциалом. Основу региональной экономики составляют угольная промышленность и металлургия. В Кемеровской области сосредоточены основные угледобывающие предприятия страны.

Отраслевая структура экономики Кузбасса обусловливает потребность региона в квалифицированных инженерных кадрах, способных работать в горнодобывающей и металлургической промышленности.

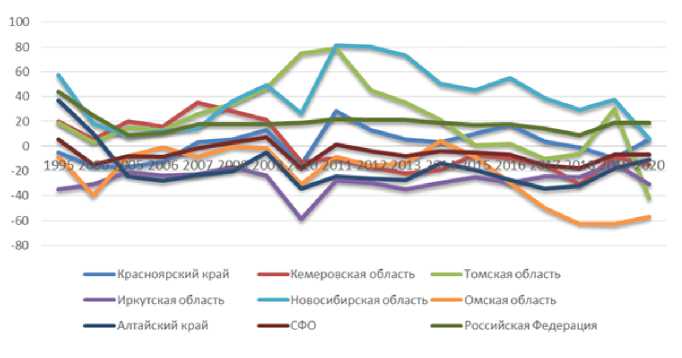

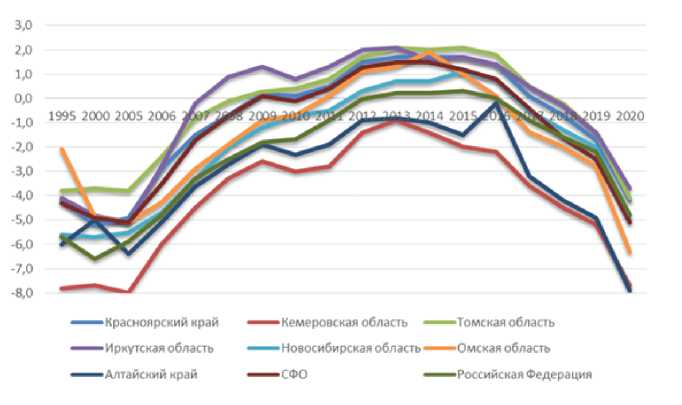

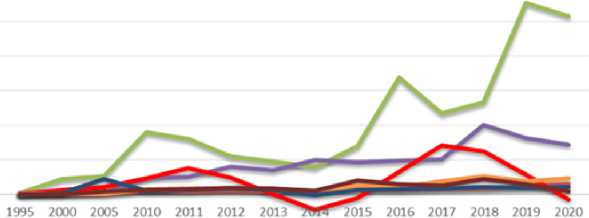

На основе использования методов сравнительного, структурного анализа и диалектического подхода было установлено, что негативными тенденциями последнего десятилетия является отток населения из региона (несколько замедлившийся в 20192020 гг) (рисунок 1), одна из самых высоких в Сибирском федеральном округе (СФО) естественная убыль населения на 10000 человек, существенно превышающая средние показатели по СФО и среднероссийские значения (рисунок 2). Эти тенденции обусловливают постепенное старение кадров в регионе (рисунок 3).

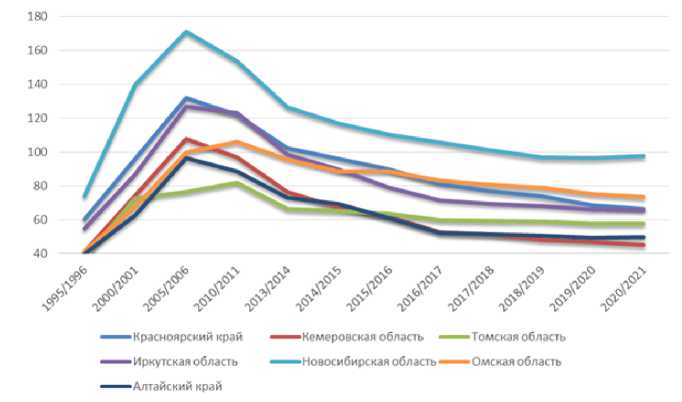

При этом Кузбасс имеет самые высокие темпы снижения численности обучающихся по программам высшего образования (0,6 в 2020-2021 учебном году к 2000-2001 против 0,7 в среднем по СФО за аналогичный период и 0,85 в среднем по РФ) (рисунок 4).

Рисунок 1 – Динамика коэффициента миграционного прироста на 10000 населения в регионах СФО, чел.

Примечание: Рисунки 1-6 составлены автором на основе Регионы России.

Социально-экономические показатели. 2010: Стат. сб. / Росстат. Москва, 2010. 996

с.; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019: Стат. сб. / Росстат.

Москва, 2019. 1024 с.; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021:

Стат. сб. / Росстат. Москва, 2021. 1112 с.

Рисунок 2 – Динамика коэффициента естественного прироста на 1000 человек населения в регионах СФО, чел.

ё

2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000

800000 600000 400030 200000

Рисунок 3 – Изменение численности групп населения Кемеровской области — Кузбасса, чел.

Рисунок 4 – Динамика численности студентов вузов на начало учебного года, тысяч человек

По численности студентов вузов на 10000 жителей регион занимает в 2020 г. 65 место ( Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021: Стат. сб. / Росстат. — М., 2021. — 1112 с. – С. 35. ) из 83. Среди основных причин падения численности обучающихся в вузах можно назвать переход в начале 2000-х гг. на двухуровневую систему высшего образования, приведшую к сокращению продолжительности обучения, и введение системы поступления в вузы по результатам ЕГЭ. В результате молодежь покидает родной регион с целью получения образования в столичных вузах либо вузах европейской части страны, где выше уровень жизни (Кузбасс находится на 47 месте по ВРП на душу населения по данным 2019 г., на 73 месте по обороту розничной торговли на душу населения в 2020 г., на 62 – по уровню среднедушевых денежных доходов населения), и назад уже не возвращается.

Другой немаловажной причиной снижения численности студентов вузов является рост популярности программ среднего профессионального образования (СПО), который обусловлен следующими факторами:

-

• усложнением заданий ЕГЭ и в связи с этим ростом неуверенности в поступлении в вуз;

-

• низким уровнем подготовки ученика в основной средней школе и нежеланием школы принимать его в 10 класс;

-

• стремлением девятиклассника быстрее получить профессию и стать финансово независимым;

-

• наличием возможности получить высшее образование после завершения СПО.

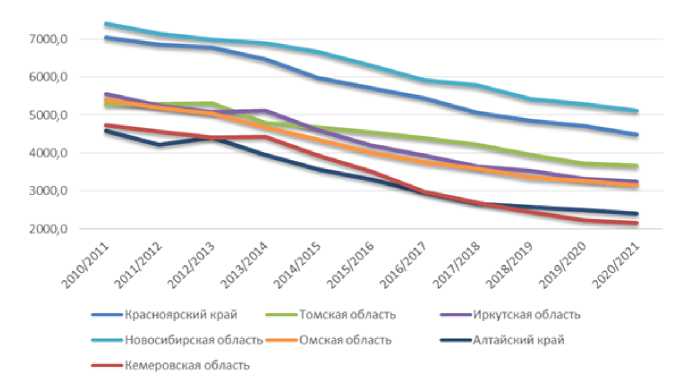

Сокращение численности студентов вузов в регионе неизбежно ведет и к сокращению численности профессорско-преподавательского состава (рисунок 5).

Рисунок 5 – Динамика численности профессорско-преподавательского персонала по программам высшего образования на начало года, чел.

Как следствие, регион теряет интеллектуальный потенциал, инженеров и специалистов, способных создавать продукт с большей добавленной стоимостью. Это проявляется в снижении инновационной активности организаций региона [22], замедлении темпов роста промышленного производства (индекс промышленного производства в Кузбассе в 2020 г. составил 96,2%) ( Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021: Стат. сб. / Росстат. — М., 2021. — 1112 с. – С. 35. ). Слабая развитость в промышленности производств высоких переделов и зависимость региона от конъюнктуры сырьевых рынков привела к тому, что в 2020 г. Кузбасс – единственный из регионов СФО – получил отрицательный сальдированный финансовый результат (рис. 6).

Результаты анализа динамики основных социальноэкономических показателей Кемеровской области подтверждают зависимость, выявленную в зарубежных исследованиях [23-25]: чем выше уровень развития территории (государства, региона), тем более высокий уровень образования значим для ее экономического потенциала: для развивающихся территорий значимым является общее и среднее профессиональное образование, для развитых – более значимо влияние высшего образования. Кроме того, зарубежные исследования подтверждают, что ресурсно-обеспеченным регионам снизить зависимость от экспорта ресурсов и перейти на инновационный путь развития можно только путем повышения качества институциональной среды, в том числе в сфере образования и науки.

о

-200000

^^— Алтайский край ^^—Красноярский край ^^—Иркутская область

^^—Кемеровская область ^^— Новосибирская область ^^—Омская область

■ Томская область

Рисунок 6 – Сальдированный финансовый результат, млн руб.

(1995 г. — млрд руб)

Кроме обозначенных в социально-экономической сфере Кузбасса тенденций нельзя не отметить наличие ключевых трендов, определяющих особенности развития высшего образования в России сегодня:

-

1. Тренды сферы hi-tech:

-

с цифровизация всех сфер жизни – увеличиваются массивы информации количество услуг, предоставляемых в цифровом виде, интернет становится неотъемлемой частью образования и жизни;

-

• автоматизация и роботизация – автоматизированные системы управления позволяют принимать обоснованные управленческие решения, эффективно воздействовать на объекты и технологические процессы, трансформируют отношение к человеческому труду в разных сферах экономики.

-

2. Тренды техно-социальной сферы:

-

• глобализация (экономическая, технологическая и культурная) – истирание границ между регионами, государствами, рынками способствует перемещению производств, служб сервиса, маркетинга, финансов, НИОКР в те точки мира, где это более эффективно и рационально с позиции транснационального сотрудничества и геополитических интересов;

-

• экологизация – рост интереса потребителей и производителей к экологически дружественным товарам и производствам сопровождается перерождением самого понятия «экологичность» и широким внедрением эколого-ориентированных практик в бизнесе;

с сетивизация – развитие сетевых технологий в производстве, образовании, управлении компаниями и сообществами. Сегодня лучшие вузы страны привлекают абитуриентов дистанционными форматами обучения по отдельным направлениям подготовки, не требующим значительных прикладных навыков. Эти вузы запустили дистанционные форматы онлайн-обучения как для отдельных дисциплин, так и полностью для образовательных программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Сторонники онлайн-форматов отмечают такое их преимущество, как возможность учитывать индивидуальные особенности абитуриента;

-

• универсализация – работодатели желают видеть в своем штате «универсальных Солдат», способных работать по принципу «один за пятерых». В настоящее время вузы, совершенствуя образовательные программы, расширяют спектр дисциплин: с одной стороны, теряется узкая направленность, но с другой, – формирование образовательной программы на треть из смежных предметов способствует расширению «контура применения» выпускников высшего учебного заведения, позволяя им мыслить более системно и прогнозировать разносторонние последствия принимаемых решений.

Наконец, мегатрендом современной жизни выступает ускорение происходящих изменений. Окружающая действительность регулярно демонстрирует доказательства того, что большинство людей и социальных институтов оказались не готовы к эпохе сверхскоростей, к вытеснению индустриальной экономики с характерным ей своеобразием SPOD-мира (Steady – устойчивый, Predictable – предсказуемый, Ordinary – простой, ординарный,

De^nite – определенный) BANY-миром (Brittle – хрупкий, Anxious – тревожный, Nonlinear – нелинейный, Incomprehensible – непостижимый).

Результаты исследования

Выявленные тренды ставят перед системой высшего образования Кузбасса вполне определенную цель: формирование общества, основанного на мудрости: подготовка индивидуумов, обладающих не только профессиональными навыками, но и представляющих собой гармонично развитые личности, что обеспечит создание условий устойчивого развития региона.

Достижение данной цели требует пересмотра всей логики индустриальной образовательной модели, которая подразумевала построение образовательного процесса по принципу индустриального конвейера: студенты получают однотипные знания, двигаясь по линейному образовательному плану, допускающему лишь в определенной степени некоторую свободу выбора. Предпосылкой индустриальной модели являлось то, что набор навыков, требуемых в профессиональной деятельности, был относительно статичен, и работнику лишь иногда требовалось повышать квалификацию для развития имеющихся навыков и продвижения по карьерной лестнице. Данная модель была достаточно эффективной в XIX и XX веках, однако не способствует решению образовательных задач XXI века.

В BANY-мире становится все меньше и меньше определенных, стационарных профессий и все больше – ситуационных ролей — ролей, определяемых эпизодическим видом деятельности. Бизнес-среда непрерывно трансформируется. Система высшего образования функционирует в условиях, когда в большинстве экономических сфер профессиональные навыки имеют срок жизни короче нормативного срока обучения в вузе. Именно это определяет необходимость развития новой образовательной модели.

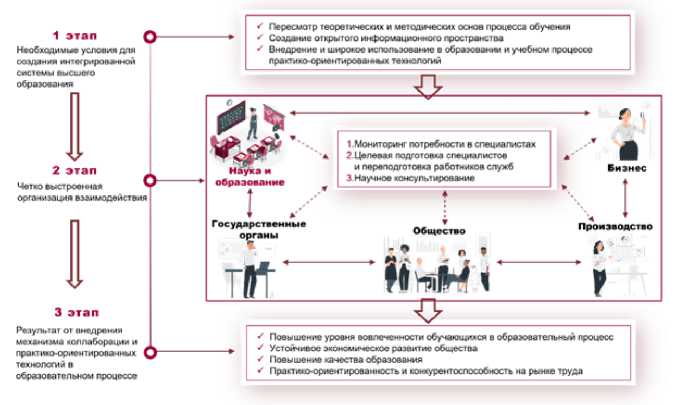

Эта модель должна отвечать следующим принципам (рисунок 7):

-

• формировать и развивать стремления и личную ответственность каждого обучающегося и преподавателя за результаты полученного образования;

-

• развивать принципы целостности, интегрированности и практической направленности образовательных технологий;

-

• постоянно способствовать росту уровня и качества самообразования преподавателей и студентов;

-

• обеспечивать неограниченный доступ к информационному пространству, создающему условия для опережающего, компетентностно- и практико-ориентированного образования;

-

• аккумулировать активные и инновационные подходы в образовании в форме компетентностного подхода;

-

• обеспечивать трансформацию смыслов, методов и форм обучения, образовательных технологий.

Рисунок 7 - Принципы построения модели образования для устойчивого развития региона*

^Разработано авторами

Чтобы высшее образование способствовало повышению устойчивости региональной экономики, образовательные результаты должны быть ценны за границами системы высшего образования, они должны удовлетворять потребности рынка труда и регионального сообщества.

Производственные и бизнес-структуры сегодня хотят видеть в выпускнике вуза специалиста-практика, каким он без опыта работы не всегда является. Эту проблему удастся решить путем активного вовлечения в образовательный процесс различных структур: от органов государственной и муниципальной власти до индустриального и финансового секторов экономики. Формы этого вовлечения могут быть различными: анализ бизнес-кейсов, проведение семинаров и мастер-классов от представителей тех структур, куда в последующем планируют идти работать выпускники.

В идеале, соответствуя современным требованиям работодателей и общества, вузовский преподаватель должен не столько транслировать академические знания, сколько использовать различные интерактивные методы обучения: применяя бизнес-задачи от работодателей, кейс-технологии, бизнес-симуляции, формировать у обучающихся новые знания, умения и навыки для решений релевантных задач.

Механизм взаимодействия субъектов образовательного процесса строится на концепции согласования интересов государства, бизнеса, преподавателей и обучающихся для выстраивания взаимовыгодных деловых коммуникаций и тесных контактов не только в процессе обучения студента, но и после его выпуска.

Реализация данного механизма предусматривает осуществление этапов, представленных на рисунке 8.

Рисунок 8 – Механизм коллаборации участников интегрированной системы в образовательном процессе для повышения качества образования*

* Разработано авторами

1 этап – расширение практической составляющей образовательного процесса и развитие проектно- ориентированного обучения стимулирует вузы не только развивать материально-техническую базу, но и осуществлять переподготовку профессорско-преподавательского состава большинства кафедр университета.

-

2 этап – вовлечение в учебный процесс экспертов, представителей бизнес-сообщества, безусловно, способствует повышению качества обучения, но является достаточно сложной задачей для региональных вузов. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что представители реального сектора региональной экономики даже в условиях острого дефицита кадров и понимания синергии совместной с вузом образовательной деятельности в плане качества подготовки специалистов, недостаточно мотивированы на участие в образовательном процессе в качестве преподавателей в силу сравнительно низкой заработной платы вузовских работников, наличия к ним определенных квалификационных требований (ученая степень, ученое звание) и значительного объема методической работы, являющейся неотъемлемой частью деятельности преподавателя регионального вуза.

Кроме того, представители бизнес-среды не всегда имеют возможность изложить семестровый курс в университете в полном объеме, так как это требует регулярного отвлечения от основной профессиональной деятельности, и умеют структурировать и донести до обучающихся материал так, чтобы пробудить в них интерес к изучаемой дисциплине.

-

3 этап – получение результатов, формирующих позитивные изменения для региональной системы высшего образования и региональной экономики в целом. При грамотно выстроенных первых двух этапах результаты проявятся в ближайшей перспективе. Повышение проактивности обучающихся в образовательном процессе будет способствовать росту востребованности выпускников вузов на региональном рынке труда, повышению обеспеченности региональных предприятий квалифицированными кадрами, развитию интеллектуального и производственного потенциалов региона и, как следствие, повышению устойчивости его развития.

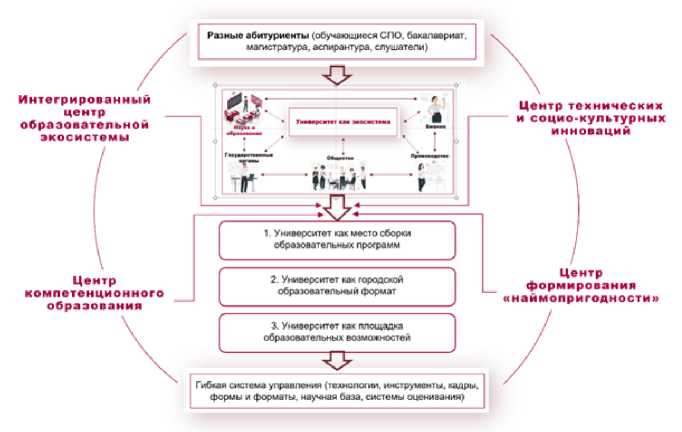

Проектируемая концептуальная модель образования подразумевает изменение роли университета: университет – это хаб, ядро региональной экосистемы (рисунок 9). И у региональных университетов уже имеются предпосылки стать такими центрами притяжения:

-

• университеты имеют специализированные пространства для разнообразных индивидуальных и групповых образовательных активностей (аудитории, локации для коворкинга, открытые образовательные пространства, библиотеки, места для творчества и «философских размышлений»), а также специальное оборудование (лабораторное, спортивное и т.д.);

-

• университеты - это общественные пространства, притягивающие представителей разных сообществ, групп и индивидов, транслирующих и масштабирующих собственные знания и навыки;

-

• университеты - общепризнанная платформа инновационных экспериментов, апробации образовательных и социальных проектов.

Рисунок 9 - Роль регионального университета в проектируемой модели образования*

*Разработано авторами

Однако, чтобы университеты могли в полной мере стать центром притяжения в региональном сообществе, необходим ряд преобразований:

-

• региональные вузы должны быть интересны разным слоям населения, разным возрастным группам, то есть выходить за рамки «стандартных» групп пользователей;

-

• университеты должны моментально реагировать на запросы индивидуумов, бизнес-сообщества и власти и реализовывать образовательные практики с различной длинной жизненного цикла (от супер коротких – интенсивы, бизнес-тренинги, до длящихся годами – программы переподготовки, получения второго высшего образования и т.п.), с различной интенсивностью (от высокой – деловые игры, до низкой – как в медитативных наблюдениях), с различными образовательными технологиями (тренинговыми, диалогическими, творческими, коммуникативного и дистанционного обучения, проблемно-и практико-ориентированными, и т.п.);

-

• вузы должны сосредотачить на своей платформе партнеров-поставщиков, коллаборации с которыми позволят интегрировать и разнообразить образовательный опыт, проектировать более емкие, содержательные образовательные продукты.

При этом региональные университеты должны «притянуть» еще три сферы, содержательно обогащающие образовательную экосистему:

-

• онлайн платформы национального или глобального масштаба, выступающие основными поставщиками теоретических знаний и контента. Онлайн-обучение, активно вошедшее в образовательный процесс в пандемийный период, сегодня уже функционирует как независимая форма передачи знаний (Global Education Futures «Образование для сложного общества». – URL: https://futuref.org/futureskills_ru , дата обращения: 04.05.2022.), однако все больше воспринимается стейкхолдерами образовательной деятельности как необходимый, но не единственный, компонент процесса обучения. Это ведет к появлению смешанных (blended) образовательных программ и дает преподавателям регионального вуза возможность сконцентрироваться на развитии у обучающихся кросс-дисциплинарных и метанавыков, а трансляцию знаний передать на онлайн-платформы;

-

• городские образовательные пространства, в рамках которых будут реализовываться различные образовательные мероприятия и формироваться условия непрерывного образования (точки роста, образовательные центры, городские экскурсии и т.п.). Локальные сообщества в столичных или крупных городах уже имеют опыт самоорганизации и использования публичных пространств,

например, кафе и других «третьих мест», для распространения знаний и навыков. Это способствует проникновению формального, традиционного образования в сферу повседневной неформальной жизни.

Формирующаяся образовательная экосистема -образовательный кластер - объединяет жителей региона, близких по профессиональным интересам, хобби, образу жизни, и способствует коллективному использованию городских пространств для внедрения новых идей (производственный туризм, защита окружающей среды, и т.п.);

-

• бизнес-сообщества или, в терминах когнитивного антрополога Джина Лейва и исследователя образования Этьена Венгера, «сообщества практик» [26], формирующиеся вокруг мастер-классов и человеческого взаимодействия, совместного творчества, трансляции и масштабирования опыта и технологий (союзы предпринимателей, работодатели). Университет как ядро экосистемы, как пространство образовательных возможностей связывает спрос на практикоориентированное обучение с предложением различных форм реальной практической деятельности от сообществ практики.

Выводы и заключение

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что значимую роль в создании условий устойчивого развития Кузбасса должна сыграть система высшего образования, которая сегодня находится в бифуркационной стадии своего развития, и, в частности, реализация в вузах Кемеровской области современной модели образования. Данный вопрос раскрыт в научной литературе не в полной мере и требует дальнейшего внимания.

Современные образовательные модели в региональных вузах нуждаются в трансформации путем пересмотра концептуальных и методологических основ процесса обучения. Эти модели должны формировать в выпускниках для повышения их востребованности и конкурентоспособности как профессиональные и общекультурные компетенции, тик и бизнес-компетенции (способность генерировать бизнес-идеи, выявлять альтернативные решения, в том числе нестандартные, анализировать макро- и микроэкономическую ситуацию, обосновывать рациональный вариант решения проблемы). Предлагаемая образовательная модель предусматривает создание возможности обучающемуся конструировать собственную программу обучения для профессиональной и творческой самореализации в зависимости от потребностей регионального рынка труда.

Сегодня возможность обучающихся проектировать гибкую образовательную траекторию, позволяющую овладеть умениями и навыками, гарантирующими построение успешной карьеры, является ключевым фактором при выборе учебного заведения, якорем, препятствующим оттоку молодежи из региона, условием повышения устойчивости региональной экономики.

← Предыдущая публикация

Следующая публикация →

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий *

Имя*

Сайт

Email*

Отправить комментарий

Название издания: "Региональная экономика и управление: электронный научный журнал"

Электронное периодическое издание зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 45106 от 19 мая

2011 г. Возрастная категория сайта 6+

ISSN 1999-2645

Учредитель и издатель: Общество с ограниченной ответственностью "Международный центр научно-исследовательских проектов"

Гл.редактор: Бакланова Юлия Олеговна

Тел. 8-951-354-54-84

Подписаться на новости

Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение

Правила отзыва (ретракции/ретрагирования) статьи от публикации Публичная оферта

Список литературы Проектирование концептуальной модели высшего образования для обеспечения устойчивого развития Кузбасса

- Бакума, Д. А. К проблеме развития системы образования и рынка образовательных услуг // Человек, экономика, общество: грани взаимодействия: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 28 декабря 2019 г. : Белгород : ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), 2019. URL: https://apni.ru/article/194-k-probleme-razvitiya-sistemi-obrazovaniya (Дата обращения: 23.04.2022)

- Хандажапова, Л.М., Лубсанова, Н.Б. Научные основы исследования устойчивости экономики приграничного региона // Региональная экономика: теория и практика. 2015. №15. С. 40-47.

- Йогман, Л.Г. Экономика региона: от кризиса к устойчивому развитию // Экономические и социальные перемены: факты, наблюдения, прогноз 2009. №3. С. 14-24.

- Krugman, P. R. First Nature, Second Nature, and Metropolitan Location // Journal of Regional Science. 1993. Vol. 33. P. 129-144.

- Минцаев М.Ш., Хасуева А.Ш. Экологический аспект в контексте устойчивого развития социально-экономической системы региона // Terra Economicus. 2012. №10. С. 160-169.

- Кирхмеер, Л.В. К вопросу о понятии эколого-социального развития региона в концепции устойчивого развития // Устойчивое развитие регионов России: от стратегии к тактике (сборник материалов II Всероссийской научно-практической конференции). Новосибирск, 2017. С. 8-12.

- Быкова, М.Л. Аспекты оценки экологической сферы региона в рамках концепции устойчивого развития // Индустриальная экономика. 2022. №2. Том 1. С. 89-93.

- Шевелев,а О.Б., Слесаренко, Е.В. Устойчивое развитие угледобывающего региона: технико-технологический и экологический аспекты // Актуальные проблемы экономики и права. 2019. №13. С. 1537-1548.

- Валеева, РР, Патракова, Г. Р. Влияние экологической ситуации территории на устойчивое развитие региона (на примере Приволжского федерального округа) // Актуальные проблемы экономики и права. 2019. №13. С. 1140-1161.

- Родионова, Л.В. Демографические ограничения устойчивого развития агропромышленных регионов // Экономика. Профессия. Бизнес. 2020. №1. С. 89-94.

- Санкова, Л.В., Дудко, В.Н. Проблемы развития человеческого потенциала регионов в контексте целей устойчивого развития // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2016. Т. 5. № 4 (17). С. 329-332.

- Терехин, В.И., Чернобродова, Л.А., Бухенский, Д.К. Влияние человеческого капитала на социально-экономическое развитие региона //Уровень жизни населения регионов России. 2014. № 2(192). С.86-96.

- Hanushek, E.A., Woftmann, L. The Role of Education Quality in Economic Growth // World Bank Policy Research Working Paper. 2007. 4122, 94 p.

- Pegkas, P. The Link between Educational Levels and Economic Growth: A Neoclassical Approach for the Case of Greece // International Journal of Applied Economics. 2014. No. 11(2). P. 38-54.

- Ansari, A. Investigating the Effects of Different Levels of Formal Education on Iran's Economic Growth // Modern Applied Science. 2016. Vol. 10, No. 9. P. 205-212.

- Misra, S. Contribution of Education in the Socio-economic Development. An Empirical Study // LUMEN International Conference Book, lasi, Romania, 2012. Vol. 1.

- Карминская, Т. Д., Исламутдинов, В. Ф. Влияние высшего и среднего профессионального образования на развитие экономики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры // Экономика региона. 2021. Т. 17, вып. 2. С. 445459. URL: https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2021-2-7 (Дата обращения: 23.04.2022).

- Карминская, Т.Д. Подходы к управлению системой подготовки кадров для региональных экономических систем // Информационные системы и технологии. 2010. №4(60). С. 57-65.

- Быстрова, Т. Ю., Ларионова, В. А., Осборн, М. и др. Внедрение системы открытого электронного обучения как фактор развития региона // Экономика региона. 2015. №4. С. 226-237. URL: https://doi 10.17059/2015-4-18 (Дата обращения: 23.04.2022).

- Вертакова, Ю.В., Ларина, О.Г. Роль университета в социально-экономическом развитии региона (на примере Юго-западного государственного университета и Курской области) // Экономика и управление. 2017. №5. С. 56-66.

- Климашина Ю.С., Шипунова, В.В., Сабанова, Л.Н. Роль практико-ориентированных технологий в образовательном процессе как основа экономического развития общества// Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки. 2020. Т. 5. № 3 (17). С. 360-367.

- Гутак, О. Я., Иванова, Е. В., Попова, О. А., Хренова, А. В. Высшее образование в контексте обеспечения устойчивого развития Кузбасса // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. 2022. № 2. С. 3045.

- Zhu, T.-T., Peng, H.-R., Zhang, Y.-J. The Influence of Higher Education Development on Economic Growth: Evidence from Central China // Higher Education Policy. 2017. 31(2), 139-157. URL: www.palgrave.com/journals (Дата обращения: 23.04.2022).

- Bloom, D., Canning, D., Chan, K. Higher Education and Economic Development in Africa // African Development Review. 2011. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-8268.2011.00282.x.

- Jellenz, M., Bobek, V., Horvat, T. Impact of Education on Sustainable Economic Development in Emerging Markets — The Case of Namibia's Tertiary Education System and its Economy // Sustainability. 2020. No. 12. P. 8814. DOI: https://doi. org/10.3390/su12218814.

- Lave, J.; Wenger, E. Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. ISBN 0-521-42374-0