Проектирование металлической индуктивной диафрагмы

Автор: Кужахметов А.Н., Быстров А.Е., Титаренко Ю.В.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Химия и материаловедение

Статья в выпуске: 4 (70), 2021 года.

Бесплатный доступ

В предлагаемой статье рассматривается металлическая индуктивная диафрагма расположенная в прямоугольном волноводе. На основе метода ортогонализирующей подстановки получены формулы для расчета коэффициента отражения и коэффициента стоячей волны (КСВ). В среде Matcad был рассчитан КСВ в зависимости от размеров диафрагмы. Проведены экспериментальные измерения КСВ на панорамном измерителе Р2-61. Было проведено моделирование индуктивной диафрагмы в среде Microwave Studio.

Металлическая индуктивная диафрагма, адмитанс, коэффициент отражения, ксв, ортогонализирующая подстановка

Короткий адрес: https://sciup.org/140276070

IDR: 140276070 | УДК: 535.645.646

Текст научной статьи Проектирование металлической индуктивной диафрагмы

-

1 Расчет параметров индуктивной диафрагмы

-

1.1 Вывод формулы для коэффициента отражения

-

Металлические диафрагмы широко используются для создания волноводных фильтров, ответвителей, резонаторов и аттенюаторов.

Диафрагма представляет из себя поперечную перегородку в волноводе, устанавливаемую перпендикулярно силовым линиям электрического поля или вдоль них и создающая соответственно емкостную или индуктивную проводимость для ослабления волн определённого типа.

Для решения задачи дифракции основной волны прямоугольного волновода на диафрагмах, расположенных на стыке двух диэлектриков с различными диэлектрическими проницаемостями применяется метод частичного обращения оператора. Аналитическое решение полученных интегральных уравнений в первом приближении даёт возможность получить простые формулы для коэффициентов отражения и прохождения через емкостную диафрагму как основной волны, так и возникающих вследствие дифракции высших типов волн.

Нужно отметить практическую значимость полученных в статье результатов, так как при использовании диафрагм (емкостной, индуктивной) в качестве крепёжных элементов, например для p-i-n диодов и других активных приборов, необходимо знать, какую часть энергии неоднородность отразит, а какую пропустит. Возможно также использовать полученные аналитические выражения в системах автоматизированного проектирования устройств СВЧ и КВЧ диапазонов.

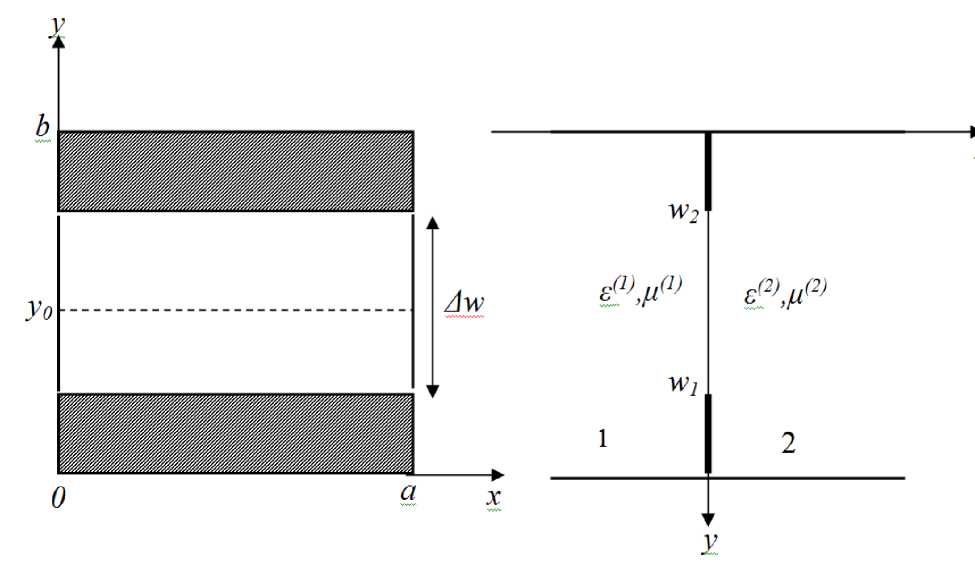

Рассмотрим дифракцию основной волны единичной амплитуды на емкостной диафрагме, сечение которой в плоскости неоднородности показано на рисунке 1.1а. На рис. 1.1б показано сечение в направлении переноса электромагнитной энергии. Щель в волноводе имеет ширину

A w = w2

— w 1 , координату центра щели обозначим y0 =

Wj + w2

Рис. 1.1 - Емкостная диафрагма в прямоугольном волноводе

Будем считать, что падающая волна, распространяющаяся в линии передачи с идеально проводящими и бесконечно тонкими стенками, набегает из точки с координатой z = —^ , и волновод согласован при z = +^ .

Поле падающей волны возбуждает в первой среде ( z < 0 ) отраженные типы собственных волн, а во второй ( z > 0 ) проходящие волны основного и

высших типов. Поэтому электрическое поле в линии передачи, её поперечные составляющие, можно представить в виде гармоник /2, 10/.

Пусть падает волна H 10 ( n =1, m =0):

где

E y

-1) (1'z *h(I)z <1)z

e 0 z + Re 0 z + ^ Rnern z n=1

E y

Te -^’z + £ t/-” n=1

z

cos

cos

h(0 =, k^s*"'^”

^-

К

^ nny ^

V b )_

^ nny ^

V b )_

2n nv

• (roc sin — ,

V a )

. ( nx ) sin —

V a )

,

(i)

n

nn

11 ь)

^-

ky i ^ i

i = 1,2 ;

, to ko =- c

- волновое число в вакууме.

При больших n можно считать

Г

nn

~

b

На основе уравнений Максвелла [1,2,3] можно записать:

|

d H z |

д H y |

= ik s Ex , |

д Ez |

д E y |

= ik P H x , |

|

д у |

д z |

д y |

д z |

||

|

д Hx |

д H z |

= iks:Ey, |

д Ex |

д Ez |

= ik ^ Hy , |

|

д z |

д x |

д z |

д x |

||

|

д H y д z |

_ дH z b y |

= ik s Ez , |

д E y д z |

_ дE z b y |

= ik p Hz. |

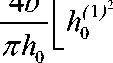

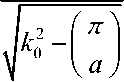

Откуда можно получить (1.1), используя приближение п Т дx2 ( a )

д H x = h () F

(1.1)

дz ify(l) y

Используя

формулу(1.1),

можно

записать

выражение

для

составляющей магнитного поля:

H(x ) =

h 0 ( 1 ) 2

i kp? 1 )

-< ) ( e

,- ih o 1 ) z

—

to

Re h z ) + £ n = 1

R ( 1 )

n-en z

cos

пп y

(1.2)

n

Hx (2)

(2) 2

T

i ku2'

^-

i0

- ih '2^ e 0

^

-z n=1

T

n

n

r'2)z ( плу )

e n cos I ——

ь ) •

Запишем граничные условия (ГУ) при z = 0 , у е [ wPw2 ] ,

Е(У = E(2) = E(y),

Откуда получим:

w2

1 + R = T = -1 Е(у' )dy'

w1

,

(1.3)

w2

Ru = Тп =^( Е(У' )cos w1

f £) dy -.

Выражения (1.3) получили, предполагая, что ( 1 + R) суть свободный

член, а Rn - остальные коэффициенты разложения Фурье.

Используем ГУ для Н^ , определённые системой (1.2), Н(1) = Н(2) при z = 0 , у g [ wpw2 ] , получим:

h 0 ( 1 )

ц 1 )

(1 - R) -

( 1 ) 0

h 0 ( 2 )

ц 2 )

Ц ih 0 ( 2 ) ц 2ь

у1 R

£ ""Fc)cos п=1 Г п

п п у

V Tn ( ппу

X W 2 ) cos I , п = 1 1 п V b

(1.4)

.

Учитывая, что T = 1 + R , перенося T из правой части в левую в уравнении (1.4) и перегруппировав члены уравнения, можно записать:

h ( 1 ) ( 2 ) ^ч

-Уу ( 1 - R) - -Уу ( 1 + R) = i £ ц ц п = 1

( hr

V ц

+

( h>

V ц

^“

h> J

ц 7

h 0 ( 1 ) 2 h 0 ( 2 ) 2

ц ( 1 Г ) ц ( 2 )Г(г

^

= - i X п=1

h0 (1)2

ЦПрО)

+

Введя дополнительные обозначения, а именно:

ho =

(1) (2)

Ц 1 Ц 2

;

Ап =

Ah o

(1) (2)

00 ---. ц 1 ц2 2 ;

R n cos

Ц2)г;(2

п п у

Rn cos

(1.5)

пуу b

2 h 0

n

n

представим (1.5) в более компактной форме или

2(Rh„ - Ah) ho (1 + R)

2(Rh - Ah J h 0

= — 4 i T A nRn co S

nny

w 2 x w 2

J E(y' )dy ' = -8^ J Е(У' A w1 n=1 W1

cos

f nny )

I cos

I b )

| b)

dy ’.

-

1.2 Метод ортогонализирующей подстановки

Введём следующие обозначения переменных [2,3]:

п п

Ф =—, ^ = —, bb и представим:

а ( 1 + А ) n A

A n = — , где 5 n = - - 1.

n а nn

Так как Г„--при n ^ x, то можно записать: nb lim 8 A = lim 8'

2 h 0

а

, n

(1.7)

где

4 b h( ) h ( 2^2

n h ^ 1 ) ^ 2 )

Введём нормированную реактивную проводимость B в сечении волновода при z = 0 по формуле:

2 (Rh 0 - A h 0 ) h o ( 1 + R)

(1.8)

Учитывая предыдущие обозначения и формулы (1.7) и (1.8), уравнение (1.6) можно записать в виде

В\Е(ф)dф = ]Г\Е(ф.)■ cos(n®)cos(nф)( 1 + 5-)1ф , (1.9)

а n = 1 n

nw, nw7

.

где ф и 0 изменяются в пределах от -д- до —

Полученное соотношение (1.9) есть не что иное, как интегральное уравнение. По методу Швингера решение таких уравнений основано на введении новых переменных и и v , которые изменяются от 0 до п . Для данного частного случая [2,4]

cos(0) = c + scos(u) ; СО8(ф) = С + SCOs(v), (1.10)

где c = cos

( лу^

v b

)

cos

(A )

V 2b )

;

s = sin

( пу^ v b

)

sin

V

( nAw

2b

)

Далее воспользуемся соотношением

cos(n 0 )cos(n ф ) _ 1^ yi cos(nu)cos(nv)

n 2 n=1

Тогда уравнение (1.9) запишется в виде:

- j E(V)d^dv = a Jodv

-1 ins + ^ cos(nu)cos(nv) + у 5 cos(nu)cos(nv) 2 n=1 n n=1

= j Е( Ф )Т dv

(1.11)

dv.

1.3 Квазистатическое приближение

Рассмотрим первое приближение

5 п = 0, n > 0 .

Приравнивая коэффициенты при cos(nu) , уравнение (1.11) распадается

|

на два: |

B 1 — = - ins a 2 |

|

и |

J Е( ф ) <^cos(nv)dv = 0,n > 0 . (1.12) 0 dv |

Равенство (1.12) выполняется только тогда, когда

E( v )d P = C o , dv

где C = const .

С помощью математических преобразований из (1.10) находим v

, cos( ф ) - c. dv sin( m )

v = arccos(----) ^ — = s dm J14 c- cos(ф) Y

\ V s J

Тогда Е( ф ) записывается в следующем виде:

Е(ф) =

Cossin( ф )

s2 - (c — cos( ф ))2

(1.13)

Для определения Co из (1.13) воспользуемся выражением (1.3), из которого следует, что:

С = 1 + R .

Рассмотрим частный случай, когда волновод полый (наиболее часто используется на практике)

/ 1 ) = / 2 ) = 1,

^ 1 ) = А ( 2 ) = 1,

а =

п 0 1

h

(1) 0

0 —

( П )

V a J

h = 2 h0 ( 1 ) = 2 k02

4 b а = — h 0 ,

П так как

12 b

(1.14)

B = -а • —lns =-- h0^ns .

2 п

Учитывая, что длина волны в волноводе:

A =

2 п

h (1)0

2 п

равенство (1.14) можно записать в виде:

B = - —1ns .

A

Но учитывая равенство (1.8) и то, что для воздушного волновода

A h0 = 0 , получаем:

R = - ^B-, 2 + iB а используя равенство (1.3)

T = 2

2 + iB

.

В общем случае, когда диафрагма находится на стыке двух

диэлектриков с разными значениями диэлектрических и магнитных проницаемостей, исходя из того, что а( 1 + 5п) и\ 1

A n , ° n 1 ’

n

а

и обозначая

(1)2

2 h0

H ^ 1

(2)2

^2),

коэффициенты отражения и прохождения находятся так:

inAh0 - bH2lns

R =---------------2------ ,

inh0 + bHolns

т = in(h0 + Ah0) inh0 + bH2 Ins '

Коэффициент стоячей волны находится по формуле:

К = l+Rсд 1 -|R|.

-

1.4 Расчёт параметров в первом приближении

Расчет по выведенным выше формулам проводился в системе MathCad.

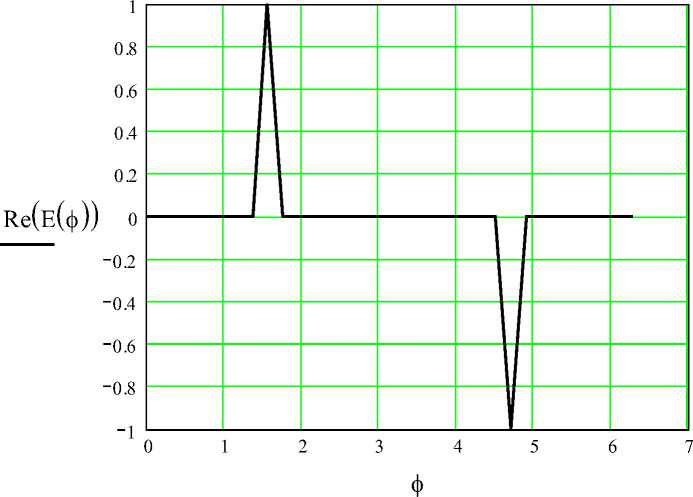

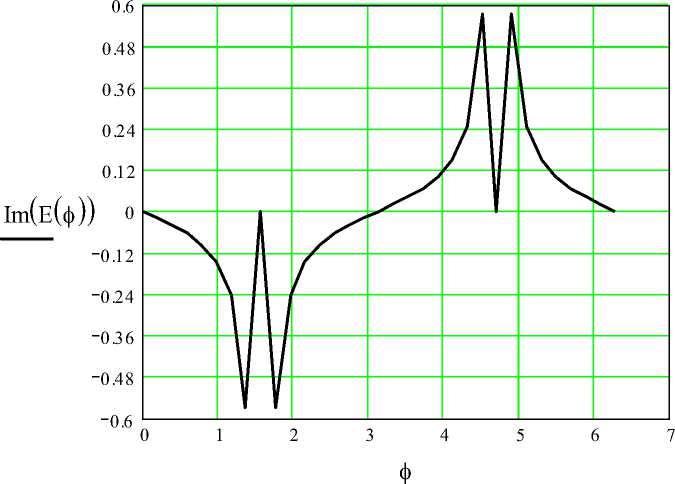

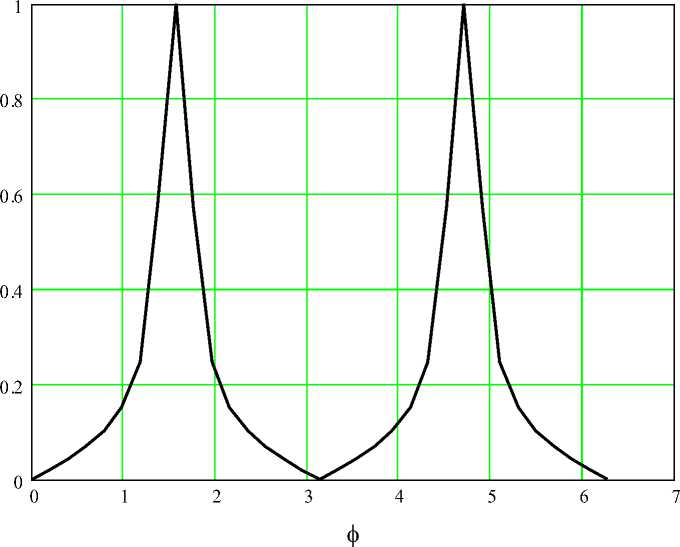

Составляющие электрического поля в зависимости от φ , рассчитанного по формуле (1.13) при частоте 10 ГГц, показаны на рис. 1.2-1.4.

На рис. 1.2 показана действительная составляющая электрического поля.

Рис.1.2 –Действительная составляющая электрического поля Е φ

На рис. 1.3 показана мнимая составляющая электрического поля.

Рис. 1.3–Мнимая составляющая электрического поля Еφ

На рис. 1.4 показан модуль электрического поля.

Рис. 1.4 – Модуль электрического поля

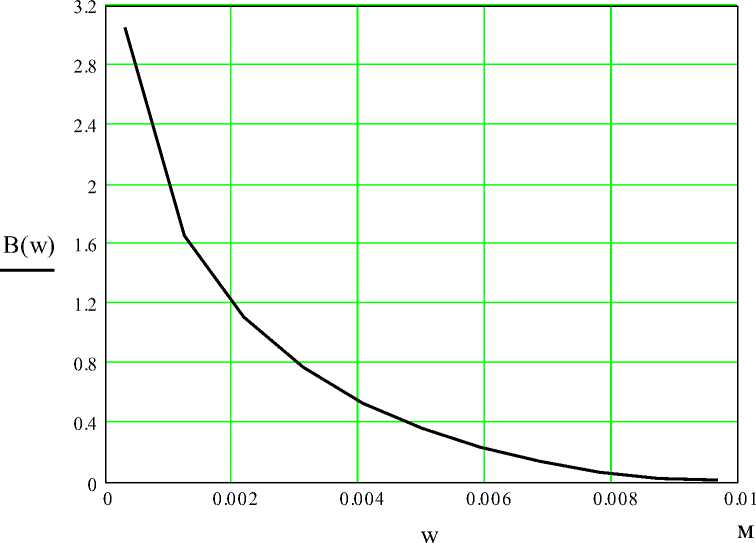

Зависимость удельной проводимости B от толщины зазора Δ w показана на рис. 1.5.

Рис.1.5 – Зависимость В от Δ w

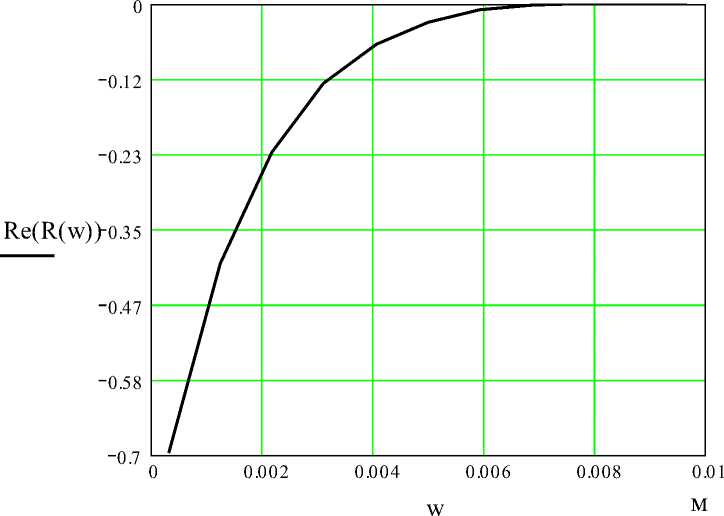

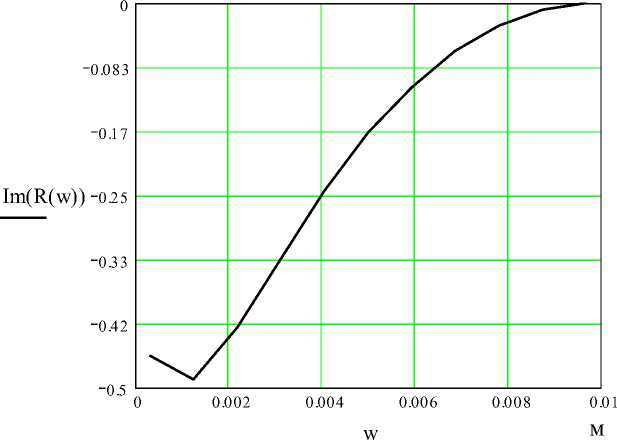

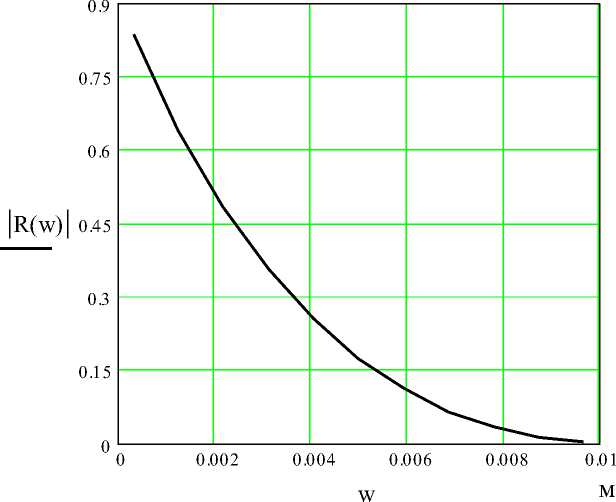

Графики зависимости коэффициента отражения R от ширины зазора w показаны на рис. 1.6-1.8.

На рис. 1.6 показана действительная составляющая коэффициента отражения.

Рис. 1.6 – Зависимость действительной составляющей коэффициента отражения R от ширины зазора Δw

На рис. 1.7 показана мнимая составляющая коэффициента отражения.

Рис. 1.7 – Зависимость мнимой составляющей коэффициента отражения R от ширины зазора Δw

На рис. 1.8 показан модуль коэффициента отражения.

Рис. 1.8 – Модуль коэффициента отражения R от ширины зазора Δw

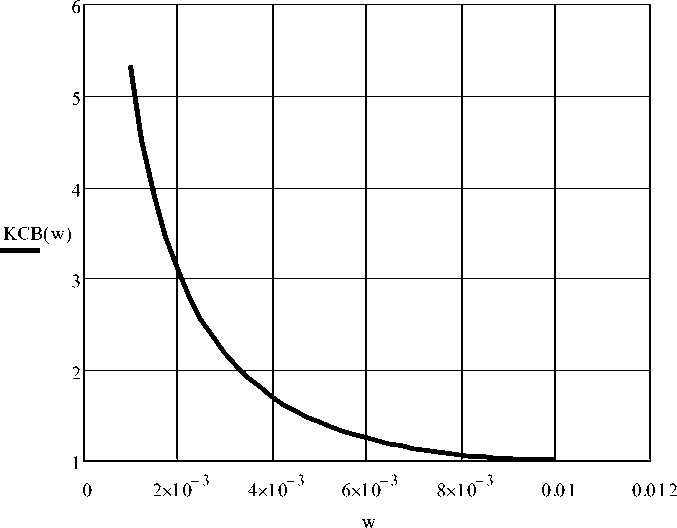

Коэффициент стоячей волны находится по формуле:

КСВ =

(1 +1 Д р

(1 -1 Д р'

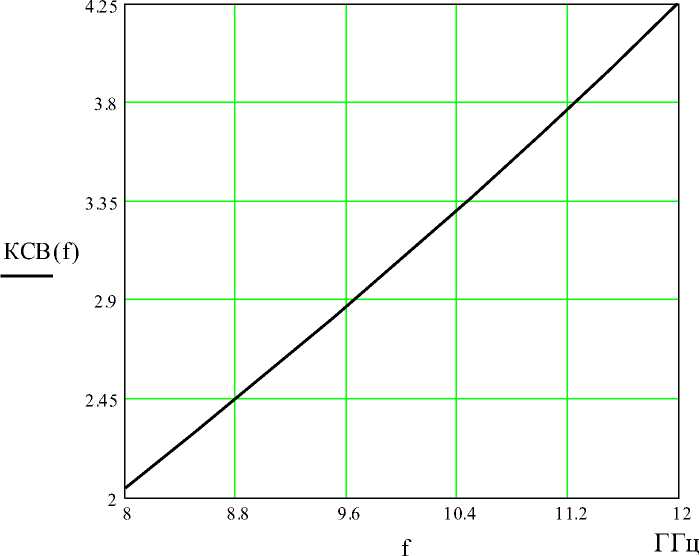

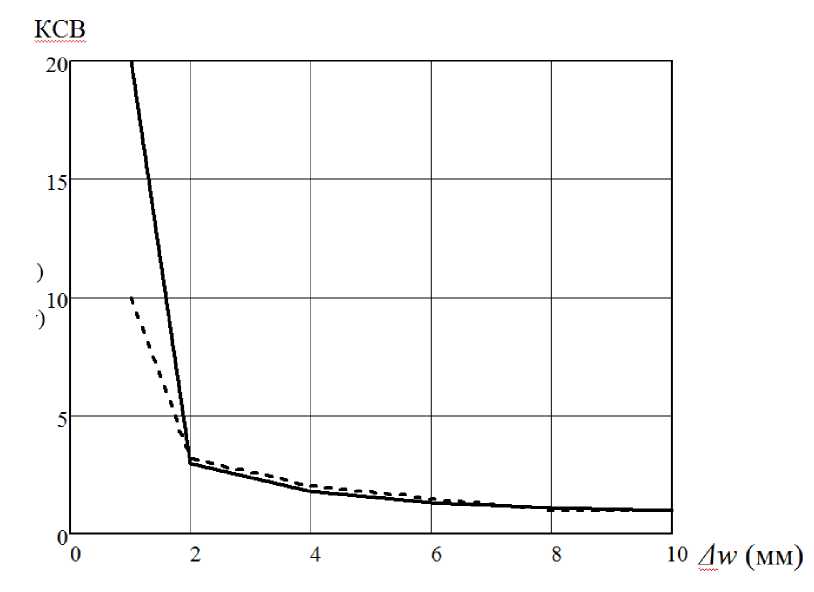

График зависимости КСВ от ширины зазора показан на рис. 1.9.

Рис. 1.9 – График зависимости КСВ от ширины зазора Δw (мм)

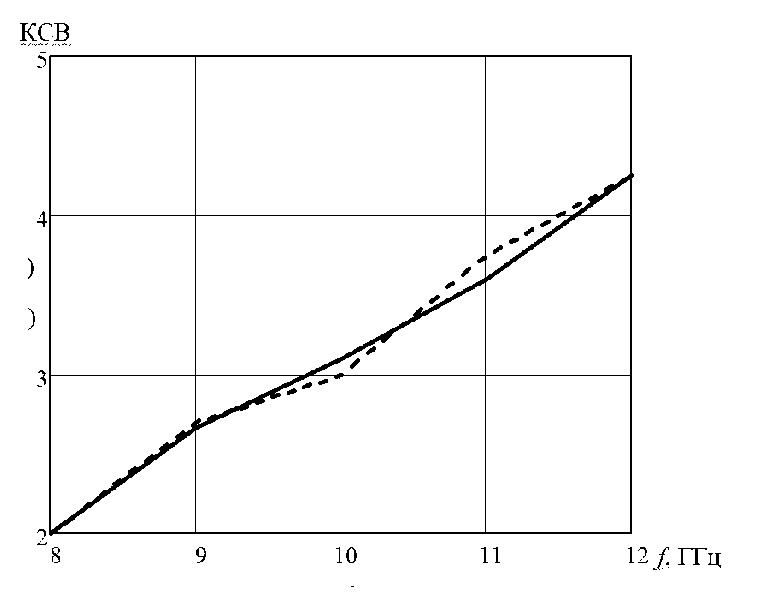

График зависимости КСВ от частоты показан на рис. 1.10 при J w = —.

Рис. 1.10 - Зависимость КСВ от частоты (ГГц) при J w = —

-

1.5 Экспериментальные исследования

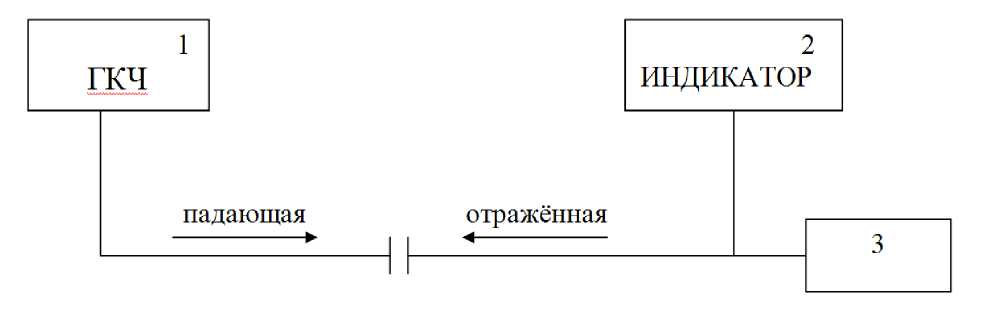

Коэффициент стоячей волны в зависимости от ширины зазора и частоты измеряется на панорамном измерителе Р2-61 по схеме, представленной на рис.1.11, в котором введены следующие обозначения:

-

- генератор качающейся частоты (1);

-

- индикатор (2);

-

- измеряемое устройство (емкостная диаграмма) (3).

Рис.1.11 – Схема экспериментальной установки

В табл. 1.1 и 1.2 внесены результаты экспериментов.

Табл.1.1

|

Ширина зазора w |

0.6 мм |

1.3 мм |

2.5 мм |

5 мм |

7.5 мм |

10 мм |

|

КСВ |

11.2 |

4.3 |

2.5 |

1.4 |

1.15 |

1.01 |

|

Табл. 1.2 |

||||||

|

Частота f , ГГц |

8 |

8.5 |

9 |

9.5 |

10 |

10.5 |

11 |

11.5 |

12 |

|

КСВ |

2 |

2.3 |

2.6 |

2.86 |

3.15 |

3.4 |

3.7 |

3.97 |

4.25 |

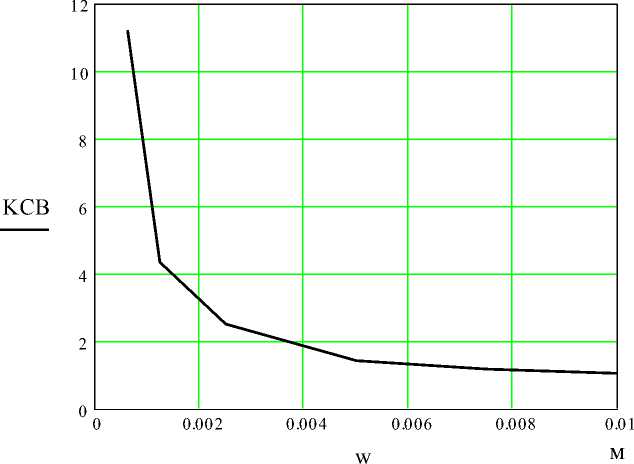

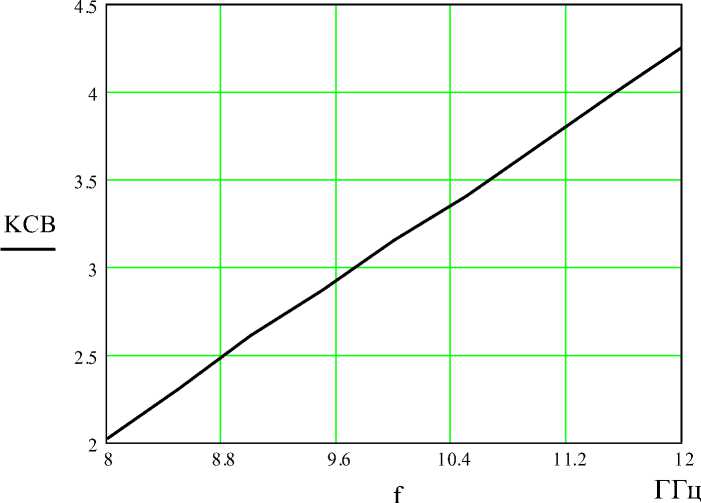

По экспериментальным данным построим графики зависимости КСВ от ширины зазора и частоты.

Полученные экспериментальные кривые показаны на рис. 1.12 и 1.13.

На рис. 1.12 показана зависимость КСВ от ширины зазора Δ w .

Рис.1.12 – Зависимость КСВ от ширины зазора Δ w (м)

На рис. 1.13 показана зависимость КСВ от частоты при ширине зазора

b

Δ w =

Рис. 1.13 – Зависимость КСВ от частоты при ширине зазора

b

Δ w =

Ниже приведены сравнительные характеристики расчетных и экспериментальных кривых.

Рис. 1.14 – Зависимость КСВ от ширины зазора: сплошная -

теоретическая кривая; штриховая - экспериментальная

Рис.1.15 – Зависимость КСВ от частоты : сплошная -теоретическая

кривая; штриховая - экспериментальная

Как видно из рис. (1.14)и (1.15) экспериментальные и расчетные характеристики хорошо совпадают.

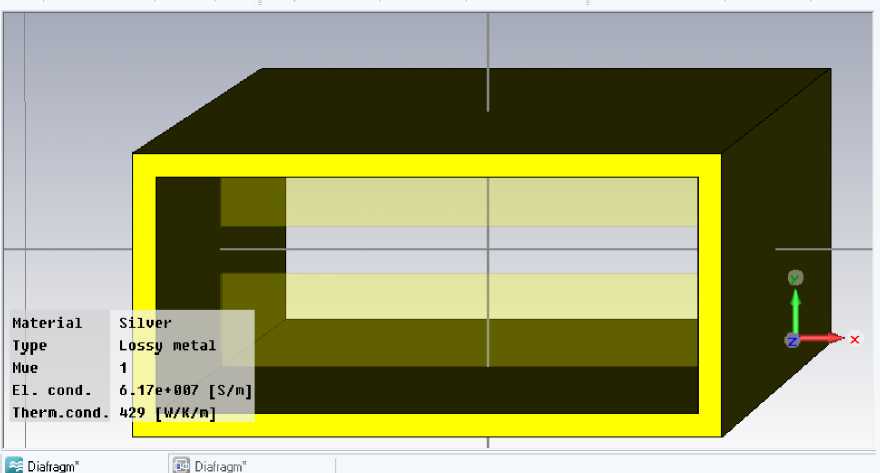

2 Проектирование емкостной диафрагмы в среде CST Microwave

Studio

Проведем моделирование рассчитанных диафрагм [5], для этого войдем в программу CST Microwave Studio. Смоделированная емкостная диафрагма показана на рис. 2.1.

Рис. 2.1 - Волновод 23×10 мм из серебра с емкостными диафрагмами

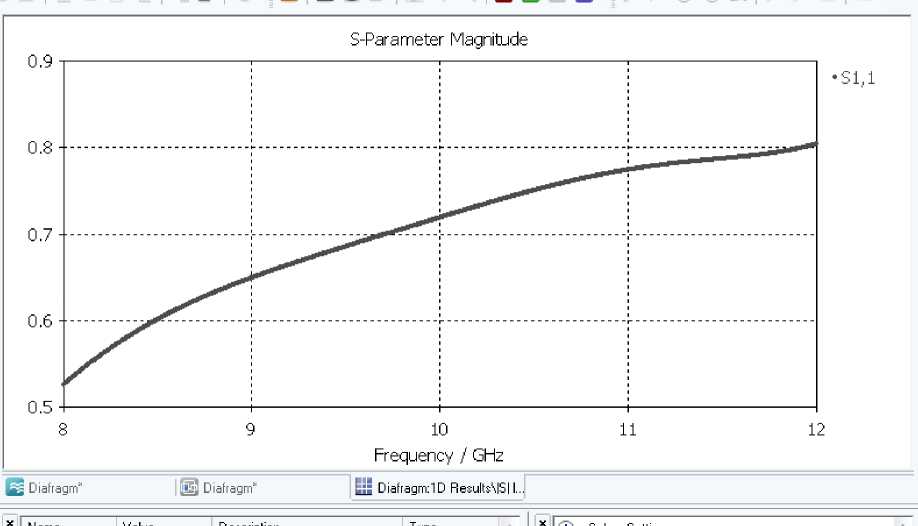

Результаты проектирования металлической емкостной диафрагмы в прямоугольном волноводе приведены ниже.

Рис. 2.2 – Зависимость элемента матрицы рассеяния S 11 от частоты для

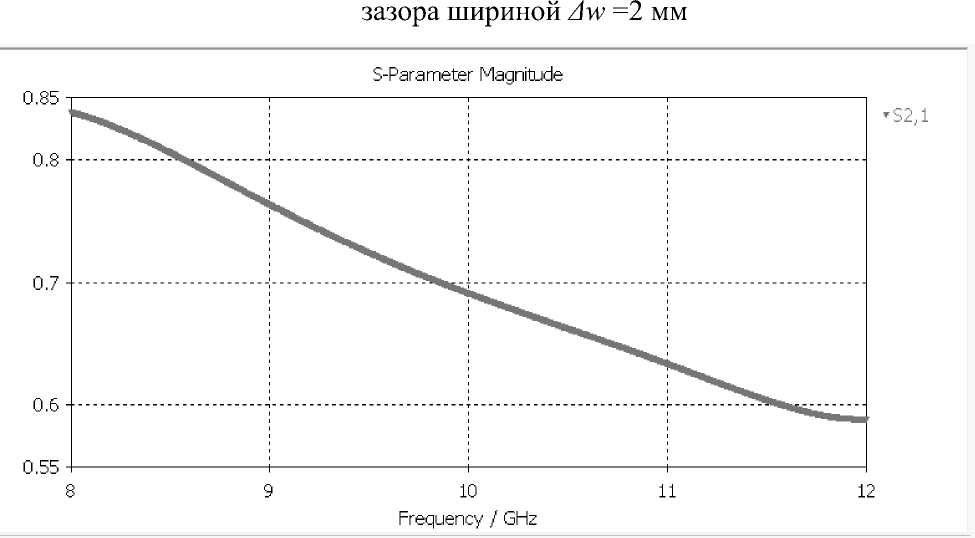

Рис. 2.3 – Зависимость элемента матрицы рассеяния S21 от частоты для

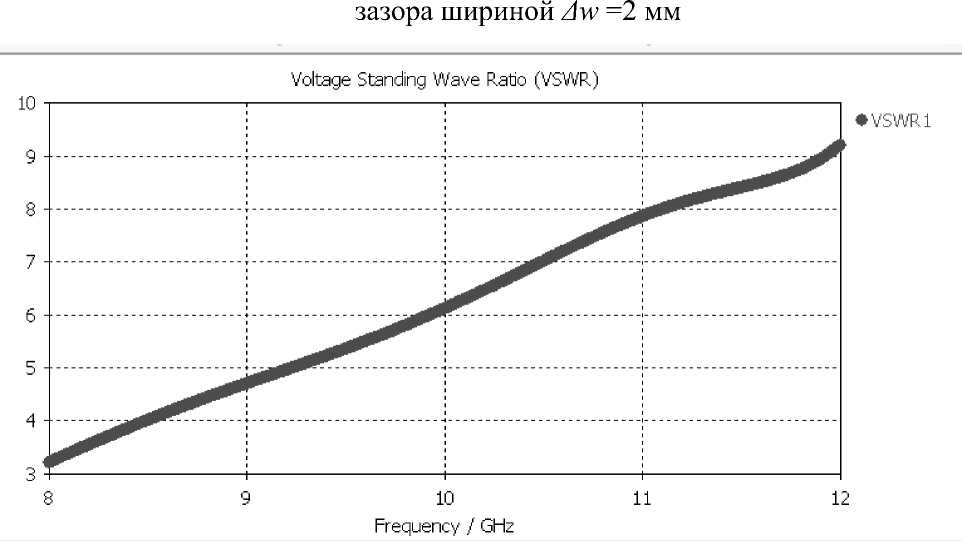

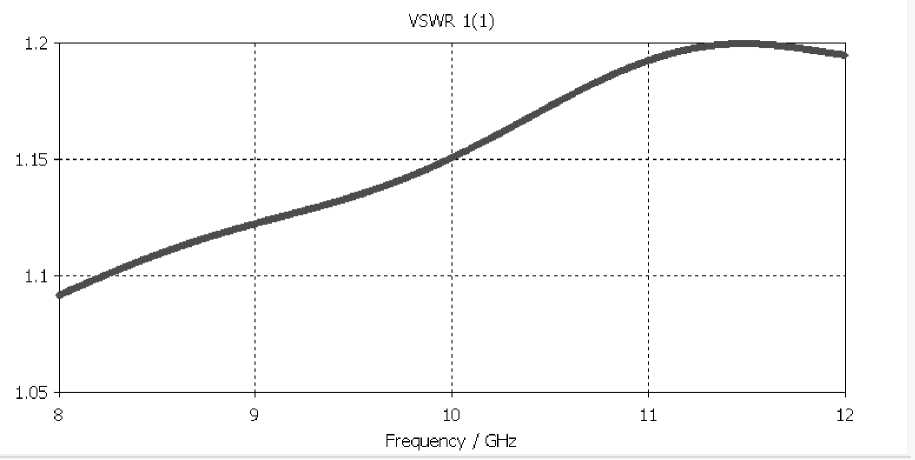

Рис. 2.4 – Зависимость КСВ от частоты для зазора шириной Δw =2 мм

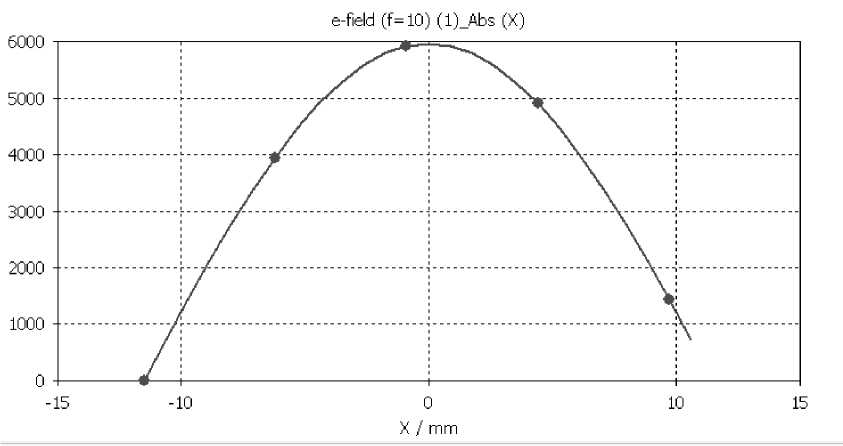

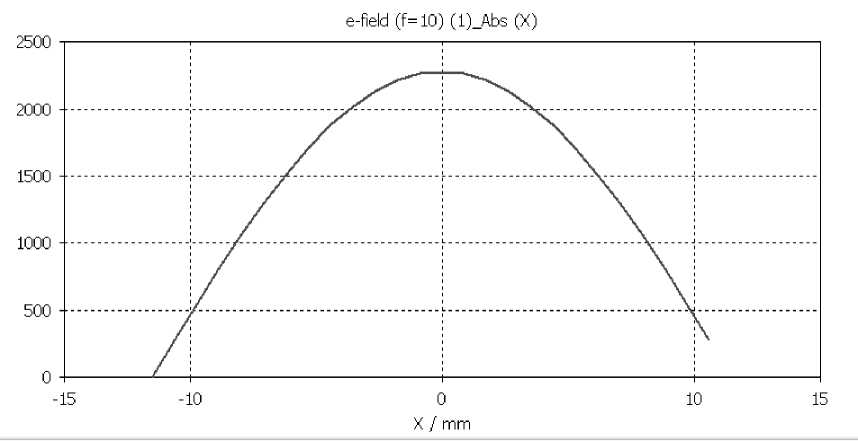

Рис. 2.5 – Модуль составляющей э/м поля Е по x координате для зазора

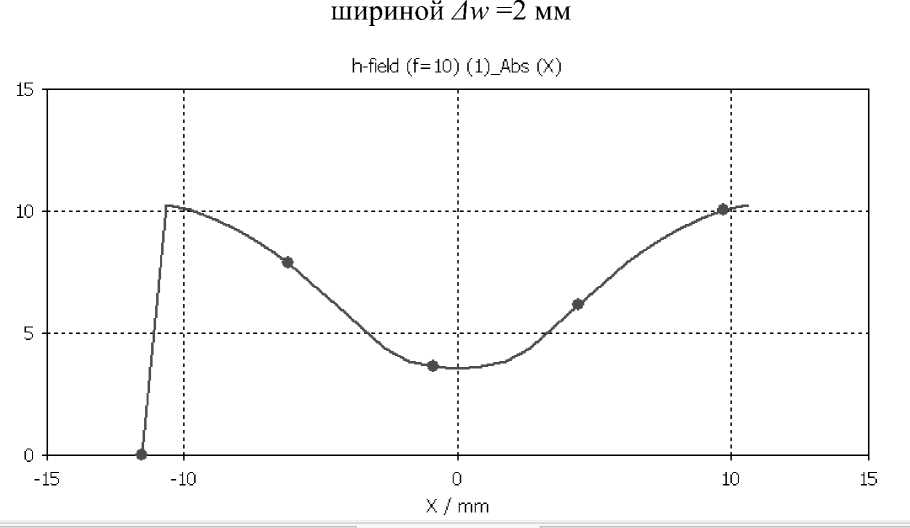

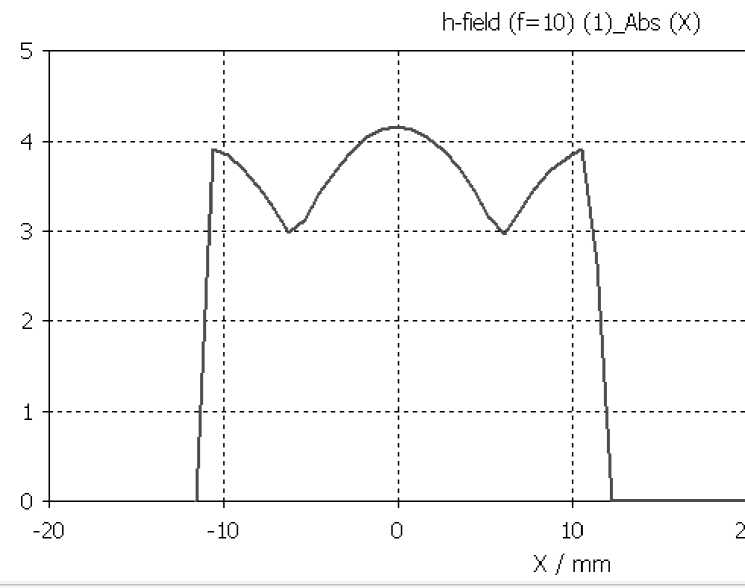

Рис. 2.6 – Модуль составляющей э/м поля Н по x координате для зазора

шириной Δw =2 мм

Рис. 2.7 – Зависимость КСВ от частоты для зазора шириной Δw =8 мм

Рис. 2.8 – Модуль составляющей э/м поля Е по x координате для зазора

шириной Δw =8 мм

Рис. 2.9 – Модуль составляющей э/м поля Н по x координате для зазора шириной Δw =8 мм

Результаты , полученные в статье позволяют проектировать волноводные фильтры на диафрагмах и волноводные ответвители.

Список литературы Проектирование металлической индуктивной диафрагмы

- Никольский, В.В. Электродинамика и распространение радиоволн [Текст]: учеб. пособие для вузов / В.В. Никольский, Т.И. Никольская. - М.: Наука, 1989. - 544 с. - (Учебное пособие).

- Неганов, В.А. Элекродинамические методы проектирования устройств СВЧ и антенн [Текст]: учебник для вуза / В.А. Неганов, Е.И. Нефедов, Г.П. Яровой. - М.: Радио и связь, 2002. - 415 с. - (Учебник для вузов).

- Неганов, В.А. Теория и применение устройств СВЧ [Текст]: он учеб. и пособие / В.А. Неганов, Г.П. Яровой. - М.: Радио и связь, 2006. - 719 с. - (Учебное пособие).

- Левин, Л. Теория волноводов [Текст]: учеб. пособие для вузов / Л. Левин; ред. В.И. Вольмана. - М. Радио и связь, 1981. - 312 с. - (Учебное пособие).

- Курушин, А.А. Проектирование СВЧ устройств в среде CST Microwave Studio [Текст]: он учеб. и пособие / А.А. Курушин, А.Н. Пластиков. - М.: Московский энергитический институт, 2010. - 157 с. - (Учебное пособие).