Проектирование предметно-пространственного компонента образовательной среды с учетом возрастных особенностей обучающихся

Автор: Парфенова Алена Геннадьевна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Научный дебют

Статья в выпуске: 2 (60), 2022 года.

Бесплатный доступ

Проблема и цель. В статье рассматривается актуальность преобразования предметно-пространственного компонента в образовательных организациях страны. В рамках национального проекта «Образование» происходит активное строительство новых учебных зданий, реконструкции, ремонт капитального и косметического характера. Учитывая международный опыт архитектурно-планировочных решений, при создании или реновации предметно-пространственного компонента образовательной среды применяются критерии безопасности, открытости, доступности, многофункциональности и т.д. Также учитывается связь предметно-пространственного компонента с социальным и организационно-технологическим компонентами образовательной среды, что позволяет моделировать новую образовательную среду с использованием подходов международной практики описания [Формирование современной образовательной среды, 2019]. Для достижения качественного результата формируют команды специалистов из разных сфер деятельности, применяя технологию соучаствующего проектирования, где еще до стадии разработки проекта дизайна среды учитывается концепция развития образовательного учреждения (нового или модернизируемого). Цель статьи заключается в обосновании применения технологии соучаствующего проектирования со школьниками для преобразования предметно-пространственного компонента образовательной среды с учетом возрастных особенностей обучающихся и концепции развития образовательного учреждения (организации). Теоретико-методологическую основу исследования составили деятельностный (В.В. Давыдов, М.М. Махмутов и др.), личностно-деятельностный (В.П. Зинченко, В.А. Сластенин), системный (Б.Ф. Ломов, В.А. Ганзен), экологический (Дж. Гибсон), интегративный (А.А. Волочков) подходы, а также теория активности личности (С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, Б.Ф. Ломов, К.А. Абульханова-Славская), исследования в области психологии среды (М. Черноушек, К. Левин, Дж. Гибсон, В.А. Ясвин). В исследовании приняли участие 155 обучающихся 6-8-х классов МАОУ «Средняя школа № 157» г. Красноярска. Для исследования были сформированы следующие выборки: все респонденты, отдельно обучающиеся 6, 7, 8-х классов. Был проведен констатирующий эксперимент с применением диагностического комплекса для выявления особенностей активности обучающихся [Парфенова, Сафонова, 2022]. В ходе реализации формирующего эксперимента по созданию предметно-пространственного компонента образовательной среды велось открытое наблюдение в естественных условиях и применялся метод фокус-групп с обучающимися, в результате которого были выявлены потребности в дополнительной проектной деятельности с применением технологии соучаствующего проектирования. Результаты. В исследовании была подтверждена важность для обучающихся предметно-пространственного компонента образовательной среды. В семантической универсалии стимула «хорошая школа» вес категории «предметно-пространственная среда» больше чем в два раза превышает вес категорий «Психологическая атмосфера», «Образовательный процесс» и почти в четыре раза вес категории «Учителя». Результаты изучения активности обучающихся показали, что условия в образовательной среде ограничивают проявления активности или не способствуют возникновению потребности в активности. Предлагаемая нами модель предметно-пространственного компонента образовательной среды способствует стимулированию развития активности обучающихся и не ограничивается рамкой стен школы, класса или прилегающей территории в ее границах. В ходе формирующего эксперимента была выявлена потребность в самостоятельном участии в преобразовании окружающей среды у подростков 13-15 лет, для реализации которой мы применили технологию соучаствующего проектирования. Заключение. Преобразование предметно-пространственного компонента образовательной среды - это возможность синтеза образовательного процесса, преобразования окружающей среды, самоопределения обучающихся. Выделив возрастной диапазон, в котором обучающимся важно не просто приходить в школу как некое место, а реализовывать потребность в его преобразовании, мы можем сделать вывод, что предлагаемая модель предметно-пространственного компонента образовательной среды, создаваемая на основе соучаствующего проектирования, способствует развитию активность личности, субъектности, индивидуальности обучающихся.

Соучаствующее проектирование, предметно-пространственный компонент образовательной среды, активность личности, субъектность, индивидуальность, индивидуальный образовательный маршрут, расшколивание

Короткий адрес: https://sciup.org/144162338

IDR: 144162338 | УДК: 159.96 | DOI: 10.25146/1995-0861-2022-60-2-345

Текст научной статьи Проектирование предметно-пространственного компонента образовательной среды с учетом возрастных особенностей обучающихся

DOI:

П остановка проблемы. В настоящее время в образовании уделяется внимание системному анализу постоянно изменяющихся данных о результатах глобальной трансформации всех сфер и видов деятельности, связанных с образованием. Разрабатываются различные модели, технологии, методологические и рекомендательные пособия по проектированию и экспертизе образовательной среды. В предлагаемых моделях в разной мере уделяется внимание предметно-пространственному компоненту, способствующему созданию комфортных условий для жизнедеятельности обучающихся. Важность материально-технических условий подчеркивают международные и отечественные эксперты [Актуальные..., 2021]. Одним из примеров может служить восприятие школы как экосистемы жилого квартала, где одним из результатов соучаствующего проектирования является формирование социальной ответственности всех участников, заинтересованных в создании и реализации архитектурно-ландшафтных проектов города [Демина, 2019].

Цель статьи заключается в обосновании применения технологии соучаствующего проектирования со школьниками для преобразования предметно-пространственного компонента образовательной среды с учетом возрастных особенностей обучающихся и концепции развития образовательного учреждения (организации).

Теоретико-методологическую основу исследования составили деятельностный (В.В. Давыдов,

М.М. Махмутов и др.), личностно-деятельностный (В.П. Зинченко, В.А. Сластенин), системный (Б.Ф. Ломов, В.А. Ганзен), экологический (Дж. Гибсон), интегративный (А.А. Волочков) подходы, а также теория активности личности (С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, Б.Ф. Ломов, К.А. Абульханова-Славская), исследования в области психологии среды (М. Черноушек, К. Левин, Дж. Гибсон, В.А. Ясвин).

В исследовании приняли участие 155 обучающихся 6–8-х классов МАОУ «Средняя школа № 157» г. Красноярска. Для исследования были сформированы следующие выборки: все респонденты, отдельно обучающиеся 6, 7, 8-х классов. Был проведен констатирующий эксперимент с применением диагностического комплекса для выявления особенностей активности обучающихся [Парфенова, Сафонова, 2022]. В ходе реализации формирующего эксперимента по созданию предметно-пространственного компонента образовательной среды велось открытое наблюдение в естественных условиях и применялся метод фокус-групп с обучающимися, в ходе которого были выявлены потребности в дополнительной проектной деятельности с применением технологии соучаствующего проектирования.

Обзор научной литературы . В методологии проектирования различных программ образования выделяют три целевые области, на которые эти программы потенциально направлены; сфера образования; образовательное пространство сообщества [Асмолов, 2009]. В них

в разной мере уделяется внимание предметнопространственному компоненту, способствующему созданию комфортных условий для жизнедеятельности. Проблематикой предметнопространственной среды развития детей занимались В.В. Давыдов, Л.Б. Переверзев, эстонская школа средовых исследований (Т. Нийт, М. Хейдметс, Ю. Круусвал), работы которых были направлены на анализ обусловленности поведения учащихся пространственными особенностями школьной среды [Ясвин, 2019].

В современном образовании активно реализуется принцип расшколивания в целях расширения образовательного пространства детей. Город становится образовательной площадкой с возможностью реализации метапредмет-ных образовательных маршрутов [Барсукова, 2020], местом, где хотелось бы пережить собственные школьные дни [Walden, 2015]. Школа строит карту образовательной инфраструктуры [Адамский, 2019], что, в свою очередь, формирует новые подходы к дизайну среды не только в архитектурно-планировочных решениях новых школ, специализированных мест, где осуществляется образовательный процесс, но и в благоустройстве города. Соучаствующее проектирование становится одним из условий саморазвития культурной жизни города, выражается в возможности жителей самостоятельно и беспрепятственно реализовывать свои замыслы [Иванова, 2020]. В Великобритании, например, как и в Европе в целом, школа совмещает в себе функции общеобразовательного учреждения и общественного центра жилого района (квартала). Становится важным создание архитектуры, которая будет побуждать ребенка развиваться, изучать как пространство вокруг себя, так и науку [Чечель, Чечель, 2019]. В университете Сал-форд в течение трех лет проводили исследования по проекту «Умные классные комнаты» в 27 школах и выделили факторы, влияющие на образовательный процесс [Barrett et al., 2015].

При изменении подхода к проектированию происходит формирование новой системы взаимодействующего обучения, воспитания и развития, которая подразумевает организацию определенного учебно-воспитательного процесса [Немова, 2020]. Сотрудничество между взрослым и ребенком в процессе соучаствующего проектирования может стать мотивирующим фактором для того, чтобы прийти учиться туда, где тебе интересно и комфортно, что влияет на изменение школьного климата, интегрируя безопасность, взаимоотношения, преподавание и обучение [Cohen, Michelli, 2009]. То, как меняются позиция подростков и отношение взрослых к ценности вклада, который они делают, подтверждает фундаментальное положение культурноисторического и деятельностного подходов о совместной деятельности как условии становления субъектности подростков [Островерх, Тихомирова, 2021]. Трансформация системы образования должна предусматривать среди прочих результатов преадаптацию школьников к инновационной деятельности, а одним из инструментов являются практики работы с будущим [Рабинович и др., 2021]. Изучение отечественных практик вовлечения детей в совместную деятельность с опорой на их нужды и приоритеты рассматривается в основном на примерах тактического урбанизма [Лебедева и др., 2019, Ле-Ван и др., 2020]. Все это говорит о становлении в педагогике инновационных методологических подходов, таких как парадигмальный, сетецентрический и экосистемный (Фоминых и др., 2021).

Результаты исследования. В ходе исследования, которое проводилось с сентября 2020 по май 2022 г. был проведен констатирующий эксперимент, где на первом этапе с помощью метода свободных ассоциаций была выявлена семантическая универсалия представлений обучающихся о хорошей школе. В нее вошли с общим весом 1,49 ассоциации, характеризующие предметно-пространственную среду школы: просторная (0,21), красивая (0,28), удобная (0,19), чистая (0,15), новая (0,14). Вес этой категории больше чем в два раза превышает вес категорий «Психологическая атмосфера», «Образовательный процесс» и почти в четыре раза вес категории «Учителя» [Парфенова, Сафонова, 2021]. Это подтвердило актуальность изучаемой проблемы. С учетом данных основного этапа эксперимента об активности обучающихся (ее содержательно-когнитивного, деятельномотивационного, оценочно-поведенческого, личностно-результативного компонентов) [Парфенова, Сафонова, 2022] был реализован формирующий эксперимент на основе разработанной модели предметно-пространственного компонента образовательной среды, который, по нашей гипотезе, будет способствовать развитию активности обучающихся.

В ходе реализации формирующего эксперимента были проведены фокус-группы с обучающимися, а также организовано наблюдение в естественных условиях, целью которых было получение данных о том, как современные школьники разного возраста пользуются созданными решениями предметно-пространственного компонента, насколько предложенные решения стимулируют их на индивидуальную и совмест-

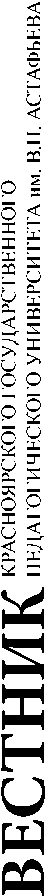

Рис. Логика разворачивания формирующего эксперимента Fig. The logic of the unfolding forming experiment

Автор статьи имеет практический опыт работы с обучающимися разных возрастных групп и ступеней образования: дошкольниками, школьниками, студентами. Так как возрастные особенности выступили важным фактором, определяющим активность обучающихся в пространстве образовательного учреждения, рассмотрим выявленную динамику потребности ную активность, взаимодействие при реализации предметных и личных задач на уроках и во внеурочное время.

Первый этап реализации формирующего эксперимента мы описывали ранее, обращая внимание на важность появления в пространстве следов, маркеров проявления обучающимися собственной деятельности, что позволяет присвоить пространство школы [Парфенова, Сафонова, 2022]. Так как предлагаемая модель не ограничивается рамкой стен школы или прилегающей территории в ее границах, мы спланировали годовой марафон, где каждое из заданий визуализировалось и выполнялось во взаимодействии с окружающими людьми и предметнопространственным компонентом образовательной среды в различных видах деятельности. Результатом стало успешное участие в открытом городском конкурсе «Урок в городе».

пространстео / время / событие класс / с 1.09-5.10 / День учителя блок /с6.10-11.11/ блоки / с 15.11 -25.12 / Новый год школа /с 17.01-23.02 (8.03)/ микрорайон / с 8.03-8/15.04 / город/с 18.04-20.05

ж цели учителей

■■ цепи учеников ^" цепи школы

Предметно-пространственное решение включает в себя:

многофункциональную стену в классе шаблон с наполнением «Инста-лента класса»

на двери в класс в учебном блоке стену «вертикали и квадраты» в учебном блоке многофункциональные блоки и диванную группу в преобразовании предметно-пространствен ного компонента. Реализацию этой потребно сти можно осуществить в процессе соучаствую щего проектирования.

В ходе наблюдения за обучающимися раз ного возраста мы выделили несколько характер ных способов использования элементов пред метно-пространственой среды.

3-7 лет. Манипуляция с модульными элементами, имеющими разные текстурные, фактурные, цветовые, знаково-символьные изображения разных форм и узловых соединений, выполненных из разного материала (собирание – разбирание). Манипуляция с различными графическими материалами, которые оставляют следы на разных поверхностях: стены, пол, листы бумаги, мебель, асфальт и т.д. Все это исследуется ребенком через игровую деятельность, в ходе которой он создает нужный сценарий поведения для себя и окружающих детей, взрослых. Так, более крупные предметы, которые можно перемещать или достраивать самостоятельно, попадают в область интересов для взаимодействия. Также в исследованиях зарубежных авторов отмечается формирование пространственной ориентированности, которая развивается решениями дизайна среды [Twyman et al., 2007; Newcombe et al., 2012].

7-10 лет. Смена места обучения, новые правила, люди, пространства, режим побуждают младших школьников к новым исследованиям. Самостоятельные пробы и выявление правил разных сред, отношений между ровесниками и взрослыми формируют новый вид взаимодействия с предметно-пространственным компонентом образовательной среды. Это либо соблюдение тех правил, которые заданы средой школы, либо желание сломать, испортить как неадаптивный вариант желания проявить себя. В начальной школе важно показывать все возможные принципы социально приемлемого взаимодействия со средой, в которой имеются правила. Стоит отметить, что модель предметно-пространственного компонента образовательной среды в первоначальном варианте оказалась оптимальной именно для этого возраста. Это готовые решения в дизайне среды с возможностью вариативного применения, которыми можно пользоваться в предметных и непредметных целях самостоятельно или совместно с кем-либо, модифицируя их с учетом содержания собственной деятельности. Если учитывать, что дети 4 года не меняют классное пространство, но при этом растут, развиваются и деятельность сменяется несколько раз за день, здесь заметно проявляется потребность в визуализации образовательного процесса в физическом пространстве.

10–13 лет. Переход в среднюю школу задает новые потребности, возможности, условия. Меняются внешние стимулы, происходит расширение пространства, картины мира. Появляются новые учебные предметы, увеличивается количество учителей, расширяются границы в школе, теперь надо перемещаться. Происходят знакомство с новыми правилами, людьми, увеличение спектра новых возможностей дополнительного образования, видов деятельности как в рамках одной школы, так и за ее пределами, где можно проявить себя. Это новое ощущение времени, режима и поведения в пространстве. Фокус смещается на взаимодействие с разными пространствами в образовательной среде: их сравнение, освоение через практическую деятельность в области своих интересов. В данных пространствах по-разному выстраивается коммуникация, которая в этом возрасте приобретает сетевой формат. Подросткам требуется наличие достаточного количества мест уединения, так как увеличение обилия информации в процессе познавательной деятельности, общении, деятельности в сфере интересов вызывает у подростков утомление и желание отдохнуть. Также стоит учитывать в этом возрасте активные физиологические изменения, которые тоже влияют на самочувствие и активность.

14-16 лет. Период активного самоопределения, поиска ответов на вопросы: кто я? Чем я хочу заниматься? Кем я стану в будущем? Это состояние усиливается еще и принятием первых самостоятельных решений, влияющих на будущее, при выборе предметов для ОГЭ и ЕГЭ. В рамках формирующего эксперимента одним из заданий марафона было написать предметные цели и задачи. Оно позволило увидеть ярко выраженную потребность в решении данного вопроса у подростков.

Поиск себя начинается в кабинете своего класса, когда через визуализацию, которую мы применили в модели предметно- пространственного компонента образовательной среды, становятся видны вопросы, с которыми ты можешь вступить в диалог, взаимодействие с открытой социальной средой, с возможностями их решать, совершать пробы, чтобы получить опыт в деятельности, что способствует личностным изменениям. Такой практико-ориентированный подход позволяет выявить индивидуальные особенности каждого обучающегося и построить индивидуальный образовательный маршрут, что способствует самоопределению.

При создании предметно-пространственной среды важно сделать акцент на особенностях обучающихся в одном классе, классов в одной параллели, школ в одном районе города. Потребности у каждого обучающегося в разных школах будут свои. Там, где новая школа в новом микрорайоне, возникают потребности в работе с инновационными проектами, фокус смещается на цифровое пространство. В другой школе реализуются современные подходы в образовании, школьники приезжают со всего города, но располагается она в неблагоустроенном микрорайоне с некомфортной инфраструктурой, возникает потребность изменить это, создать комфортные условия на своем пути от дома до школы, и именно у тех обучающихся, кто живет в шаговой доступности. В третьей школе возникает потребность в преобразовании прилегающей школьной территории.

Когда в ходе наблюдения именно в этом возрасте были выявлены потребности в преобразовании предметно-пространственного компонента образовательной среды, мы применили метод соучаствующего проектирования в рамках урочного и свободного дополнительного времени для совместной работы над проектами.

17–21 лет. Смена места образования после самостоятельно принятого решения, как показывает наблюдение, требует освоения новых правил использования его возможностей. Старшеклассники и студенты выбирают конкретное место обучения, где можно удовлетворить свои потребности. Потребность в преобразовании пространства уходит на второй-третий план, так как все внимание направленно на профессиональную и личностную самореализацию, потенциальное выстраивание семейных отношений. И далее, с каждым новым этапом возрастного развития, приобретением опыта, с одной стороны происходит расширение картины мира (мировоззрения, мировосприятия), а с другой – конкретизация места, где можно удовлетворять свои потребности и проявлять себя.

На основе выявленной потребности в определенном возрасте (7–8-й класс) преобразования окружающей среды мы ввели в формирующий эксперимент технологию соучаствующего проектирования, в процессе которого учли запросы обучающихся. Мы совместно работаем над проектом «Карта профессий», в ходе которого подростки трансформируют окружающую среду, в данном случае – предметно-пространственную, адаптируя ее под себя, и цифровую, предлагая концепцию проекта. В ходе реализации проекта у участников команды произошло самоопределение, которое было для них важным. Стоит отметить, что современные подростки чаще видят себя в цифровой среде, где они оставляют свой след через создание аватаров, портфолио, общение в социальных сетях. Тем важнее для них возможность оставлять свой след в физическом, предметном пространстве, при этом делая это безопасно. Заметим, отсутствие должного уровня качественных характеристик образовательной среды, в том числе и уровня ее безопасности, может вызвать большие затруднения в достижении требуемых образовательных результатов [Баева, 2017]. Одним из условий для проектирования и реализации идеи по преобразованию предметно-пространственного компонента образовательной среды, особенно в период 13–15 лет, мы видим организацию индивидуальных образовательных маршрутов, которые создадут условия для планирования своего жизненного пути и развития адаптивности к быстро меняющемуся миру.

Заключение. Предложенная нами модель предметно-пространственного компонента образовательной среды позволяет учитывать возрастные особенности обучающихся. Созданы

условия для того, чтобы каждый обучающийся, начиная с классного кабинета, научился через визуализацию размещать в пространстве ту информацию, которая способствует развитию навыков планирования, самоанализа, самопредъ-явления, взаимодействия с другими. Это помогает изменить потребительское отношение к пространству образовательного учреждения по принципу «сел – встал, открыл – закрыл окно, включил - выключил свет и т.п.», влияет на осо- знанную реализацию потребности в проявлении себя, своего «Я» через преобразование окружающей действительности. Совместная деятельность подростков и взрослых по преобразованию предметно-пространственного компонента школы, будь то класс или столовая, коридор внутри школы или прилегающая территория, квартал, городская инфраструктура, - это возможность для развития активности личности, субъектности, индивидуальности обучающегося.

Список литературы Проектирование предметно-пространственного компонента образовательной среды с учетом возрастных особенностей обучающихся

- Адамский А.И. Образовательная политика: эффект Доплера // Образовательная политика. 2019. № 3 (79). С. 152–157. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnaya-politika-effekt-doplera

- Актуальные характеристики школьной образовательной экосистемы: информационный бюллетень / С.И. Заир-Бек, Т.А. Мерцалова, К.М. Анчиков; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2021. 44 с.

- Асмолов А.Г. Стратегия социокультурной модернизации образования как института социализации // Развитие личности. 2009. № 1. С. 38–62. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-sotsiokulturnoy-modernizatsii-obrazovaniya-kak-instituta-sotsializatsii

- Баева И.А. Психологическая безопасность образовательной среды в структуре комплексной безопасности образовательной организации // Казанский педагогический журнал. 2017. № 6 (125). С. 12–17. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskaya-bezopasnost-obrazovatelnoy-sredy-v-strukture-kompleksnoy-bezopasnosti-obrazovatelnoy-organizatsii

- Барсукова Е.М. Школьное здание как социальный и культурный центр района: взгляд дизайнера // Образование и Город: практики соучаствующего проектирования: сб. ст. по итогам Второго ежегодного международного симпозиума, Москва, 16–18 мая 2019 г. / под ред. С.Н. Вачковой. М.: Экон-Информ, 2020. С. 28–33.

- Демина В.А. Формирование социальной ответственности членов сетевых сообществ и проблемы организации соучаствующего проектирования // Педагогические проблемы в образовании: теория, практика внедрения стандарта WORLDSKILLS в учебный процесс: сб. матер. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, Димитровград, 30 ноября 2018 г. / под ред. С.В. Игдыровой, Р.Р. Мукминова. Димитровград: Димитровград. инженерно-технолог. ин-т – филиал Национальн. исследоват. ун-та «МИФИ», 2019. С. 76–80. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37633097

- Иванова Е.В. Социокультурное пространство города вокруг образовательной организации: зачем и как исследовать? // Образование и Город: практики соучаствующего проектирования: сб. ст. по итогам Второго ежег. междунар. симпозиума, Москва, 16–18 мая 2019 г. / под ред. С.Н. Вачковой. М.: Экон-Информ, 2020. С. 34–41.

- Лебедева Е.В., Купряшкина Е.А., Ракитина Н.Э. Дети и город: на пути к соучаствующему проектированию // Комплексные исследования детства. 2019. Т. 1, № 3. С. 190–199. DOI: 10.33910/2687-0223-2019-13-189-199

- Ле-Ван Т.Н., Якшина А.Н., Филатова Б.А. Модель соучаствующего проектирования школьных дворов: соавторство детей, педагогов и родителей // Вестник МГПУ. Сер.: Педагогика и психология. 2020. № 2 (52). С. 55–69. DOI: 10.25688/2076-9121.2020.52.2.06

- Немова Л.Е. Образовательные маршруты гуманитарной направленности для школьников Новой Москвы // Образование и Город: практики соучаствующего проектирования: сб. ст. по итогам Второго ежег. междунар. симпозиума, Москва, 16–18 мая 2019 г. / под ред. С.Н. Вачковой. М.: Экон-Информ, 2020. С. 79–84.

- Образовательный комплекс в «Преображенском» (концепция) / под науч. ред. М.В. Сафоновой; Красноярск. гос. пед. ун-т. им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2018. 24 с.

- Островерх О.С., Тихомирова А.В. Соучастное проектирование образовательного пространства новой школы // Вопросы образования / Educational Studies Moscow. 2021. № 3. С. 260–283. DOI: 10.17323/1814-9545-2021-3-260-283

- Парфенова А.Г., Сафонова М.В. Особенности активности современных подростков и возможности ее развития посредством предметно-пространственного компонента образовательной среды // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2022. № 1 (59). С. 68–84. DOI: 10.25146/1995-0861-2022-59-1-318

- Парфенова А.Г., Сафонова М.В. Проектирование предметно-пространственного компонента образовательной среды как средства развития активности обучающихся // Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. СПб., 2021. Вып. 4. С. 492–500. DOI: 10.33910/herzenpsyconf-2021-4-61

- Рабинович П.Д., Кремнева Л.В., Заведенский К.Е. Преадаптация школьников к инновационной деятельности и образовательные практики работы с будущим // Образование и наука. 2021. Т. 23, № 2. С. 39–70. DOI: 10.17853/1994-5639-2021-2-39-70

- Формирование современной образовательной среды: аналитический отчет. Корпорация «Российский учебник» / ГАОУ ВО МГПУ. М., 2019. 57 с. URL: https://vbudushee.ru/upload/

- Чечель И.П., Чечель И.Н. Новые тенденции проектирования и дизайна школ в различных странах // Техническая эстетика и дизайн-исследования. 2019. Т. 1, № 3. С. 19–29. DOI: 10.34031/2687-0878-2019-1-3-19-29

- Ясвин В.А. Школьная среда как предмет измерения: экспертиза, проектирование, управление. М.: Народное образование, 2019. 448 с. URL: https://vbudushee.ru/upload/iblock/

- Barrett P., Zhang Y., Davies F.,Barrett L. Clever Classrooms: Summary Report of the HEAD Project, University of Salford: Salford. 2015. URL: http://usir.salford.ac.uk/id/eprint/35221/

- Cohen J., Michelli N.M. School Climate: Research, Policy, Teacher Education and Practice. 2009. Vol. 111. P. 180–213. DOI: 10.1177/016146810911100108

- Newcombe N. Explaining the Development of Spatial Reorientation: Modularity-Plus-Language Versus the Emergence of Adaptive Combination. 2012. Р. 1–34. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780195189223.003.0003

- Twyman А., Friedman A., Spetch M.L. Penetrating the geometric module: Catalyzing children’s use of landmarks // Developmental Psychology. 2007. Vol. 43, No. 6. DOI: 10.1037/0012-1649.43.6.1523

- Walden R. Schools for the Future: Design Proposals from Architectural Psychology. Springer Fachmedien Wiesbaden, 2015. DOI: 10.1007/978-3-658-09405-8