Проектирование системы превентивно-воспитательной работы в образовательных учреждениях МВД РФ

Автор: Андруник А.П.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 12-2 (51), 2020 года.

Бесплатный доступ

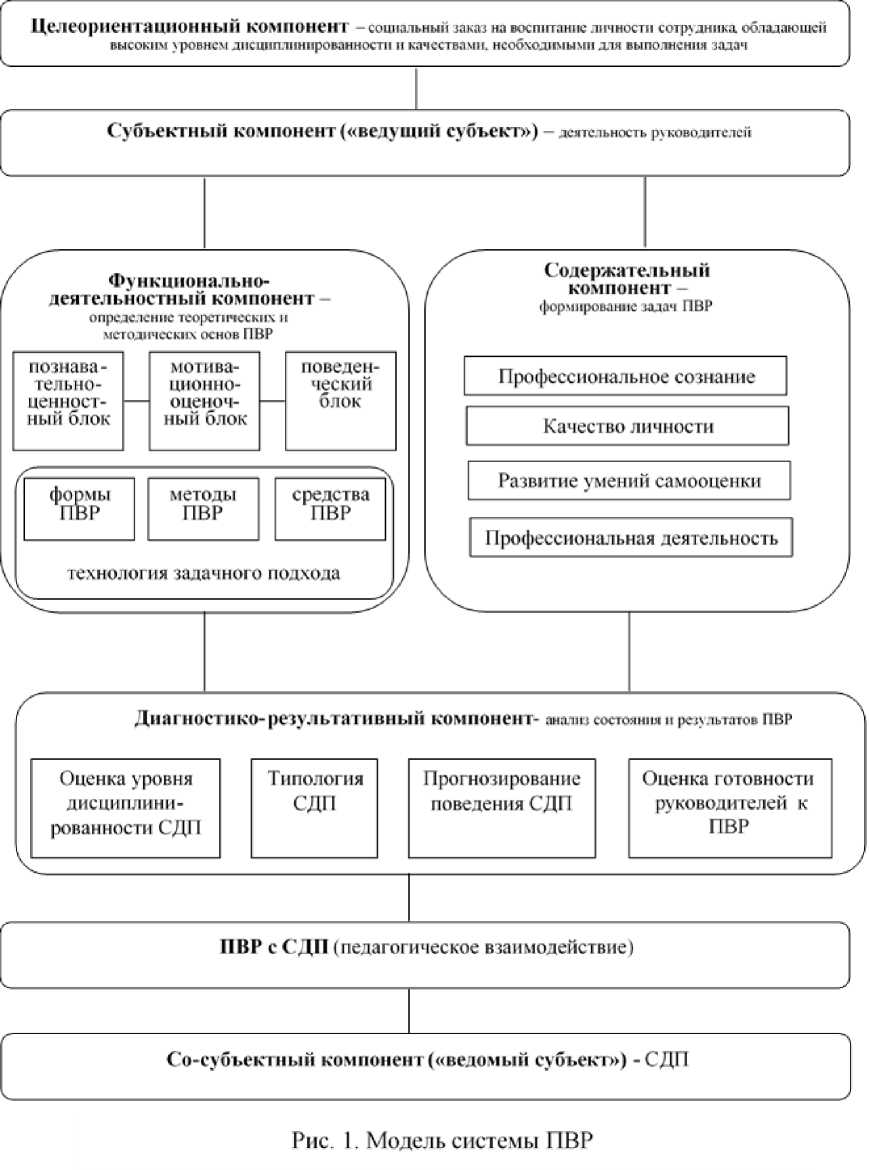

Цель данного исследования - на основании результатов анализа основных методологических проблем проектирования системы превентивно-воспитательной работы в образовательных учреждениях МВД РФ обосновывать основные компоненты проектируемой системы: целеориентационный, субъектный, функционально-деятельностный, содержательный диагностико-результативный, со-субъектный; в качестве гипотезы выдвигается предположение о том, что процесс определения воспитательных технологий должен быть организован в рамках свободного (личностно-ориентированного) целеполагания, когда участники взаимодействий конструируют собственные цели; задача - систематизировать технологии личностно-ориентированного превентивного воспитания дисциплинированности; научный результат исследования - обоснованы педагогические условия реализации проектируемой системы превентивно-воспитательной работы.

Превентивно-воспитательная работа, система воспитания, сотрудники мвд рф, девиантное поведение, проектирование

Короткий адрес: https://sciup.org/170187154

IDR: 170187154 | DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11551

Текст научной статьи Проектирование системы превентивно-воспитательной работы в образовательных учреждениях МВД РФ

Важной теоретической и методологической предпосылкой понимания содержания превентивно-воспитательной работы с сотрудниками с девиантным поведением (далее ПВР с СДП), ее закономерностей, принципов и противоречий является реализация научного требования комплексного анализа этого процесса с использованием научных методов, одним из которых является моделирование [1].

Создание модели и ее использование при проектировании системы ПВР с СДП является основным аспектом содержания процесса моделирования, который включает несколько этапов [2, 3].

По теме исследования в научных источниках встречаются разные точки зрения о количестве и названии стадий моделирования. Мы использовали подход Н.В. Кузьминой, который предлагает различать следующие стадии в процессе моделирования: постановка задачи; теоретическая и экспериментальная подготовка; создание модели; исследование модели; перенос полученной информации на изучаемый объект; выдвижение и проверка гипотезы на основе полученных знаний;

включение полученных знаний в научную теорию и практику [2].

Анализ научных источников по педагогике и психологии, исследований, связанных с педагогической подготовкой кадров для МВД, изучение мнений ведущих преподавателей высших учебных заведений МВД относительно состава педагогического процесса и использования методов абстракции и идеализации позволили условно выделить в проектируемой системе следующие основные компоненты: целеориентационный, субъектный, функционально-деятельностный, содержательный диагностико-результативный, со-субъектный (рис. 1).

Процесс определения воспитательных целей, воспитательных технологий должен быть организован в рамках так называемого свободного целеполагания, когда участники взаимодействий конструируют собственные цели, составляют планы действий в процессе интеллектуального общения и совместного поиска. При жестком авторитарном целеполагании, когда действия объектам воспитания задаются извне, имеет место только конкретизация задач, и практическое создание и внедрение техно- логий превентивного воспитания является затруднительным.

Направленность ПВР в разработанной модели представлена целеориентационным компонентом, включающим различные цели и задачи процесса подготовки сотрудников к ПВР. Следует отметить, что автор не выделяет направленности лично- сти воспитуемого, признавая, что ее интересы могут быть за пределами последующей социально значимой деятельности, например, отрицаемое общей педагогикой применение вооруженного воздействия в отношении лиц, деятельность которых угрожает безопасности.

Это означает, что содержание целеориентационного компонента должно отражать специфику профессиональной деятельности, а противоречие с позиции общей педагогики снимается при условии признания со-субъектом (СДП) перечня профессионально важных качеств личности, подлежащих формированию в процессе ПВР.

Основным в проектируемой модели является субъектный компонент. Известно, что субъектами и объектами воспитания в педагогике считаются лицо или группа лиц, социальный институт, осуществляющие воспитание, а также лица или организации, на которые направлен этот процесс. Однако в рамках проектируемой модели ПВР с СДП вышеперечисленные понятия требуют конкретизации. Исходя из изложенных ранее методологических и теоретических положений, предусматривающих субъект-субъектные отношения, представляется целесообразным и их соответствующее выделение. Вместе с тем, до определенного времени оставить в научном обороте категории субъекта и объекта воспитания можно только путем уточнения их понимания с учетом гуманистических принципов взаимодействия.

Как известно, лицо или коллектив (учебное и другое подразделение), которые организуют воспитательное взаимодействие в интересах формирования (коррекции) и развития основных элементов личностной сферы другого лица, в педагогике обозначается термином «субъект». Однако в модели ПВР его понимание наполняется иным содержанием. Если учесть, что при относительном равноправии отношений в системе ПВР субъект все же реализует организующую функцию (играет ведущую роль), его правомерно обозначить термином «ведущий субъект». В данном случае под «ведущим субъектом воспитания» будет пониматься руководитель, который решает организационные, педагогические, социальные задачи по созданию условий для самореализации СДП в интересах формирования (коррекции) и развития у них профессионально важных качеств личности, необходимых для выполнения задач с учетом специфики деятельности подразделений и образовательных организаций МВД.

При этом за руководителем сохраняется ведущая роль в превентивновоспитательной деятельности, в результате чего он и выделяется в системе субъект-субъектных отношений.

В отношении со-субъекта воспитания желательно провести подобное уточнение. В проектируемой модели он наделен активностью и, оставаясь объектом, одновременно решает задачи самосовершенствования личности: выполняет функции субъекта воспитательного процесса. Следовательно, он сочетает в себе как объективные, так и субъективные качественные характеристики.

Эта специфика превентивного воспитания требует отражения в соответствующем термине. Представляется, что им может выступать «ведомый субъект воспитания» , понимаемый как СДП, в интересах реализации личностного потенциала которого решаются организационные, педагогические, социальные и другие задачи. При таком понимании объекта (со-субъекта) воспитания его можно рассматривать и как объект (конкретный СДП), и как субъект (реализация его личностного потенциала) воспитания. Таким образом, исходя из общего понимания соотношения между целями и задачами описанных выше компонентов модели, содержание ПВР будет рассмотрено при обосновании следующего компонента.

Содержательный компонент является одной из составных частей модели превентивного воспитания СДП. Содержание и структуру превентивной педагогики определяют междисциплинарные психологопедагогические знания, синтез их внутренней связи, а системообразующую роль выполняют цели воспитания и перевоспитания, результат в виде обратной связи и объединяющая их идея [4].

Содержание ПВР конкретизируется её субъектами и реализуется в процессе решения соответствующих задач. Анализ результатов констатирующего эксперимента и научных работ по данной проблеме показывает, что в учреждениях МВД рассматриваются и решаются различные сложности и важности задачи ПВР, которые не всегда теоретически и научно обоснованы. Изучение реального процесса превентивной деятельности показывает, что, исходя из представления об основной цели ПВР, все многообразие задач их обучения и воспитания в качестве воспитателей с определенной степенью условности можно свести к следующим группам.

Первая группа задач предусматривает развитие умений самооценки субъектов ПВР и своих возможностей в межличностном общении. Они разработаны с учетом принципов развития субъективности участников взаимодействия (диалогичность, рефлексивный анализ, персонализация). Вторая группа задач направлена на формирование и развитие сознания воспитателя подчиненных среди субъектов. К данной группе относится необходимость воспитания у них научного психологопедагогического мировоззрения [1, 5]. Третья группа задач, решаемая в процессе ПВР с СДП - это задачи формирования и развития профессиональных качеств личности субъекта ПВР как педагога. Этот блок является одним из самых сложных, так как личные качества руководителя входят в систему профессиональных качеств и деятельности. Поэтому зачастую их как самостоятельные качества выделяют лишь условно.

Проблемы взаимодействия (взаимоотношений) субъектов ПВР и СДП в проектируемой модели составляют функционально-деятельностный компонент. Он раскрывает теоретические и методические основы ПВР, основной целью которой является готовность к решению комплекса социально-педагогических превентивных задач с учетом степени отклоняющегося поведения, типологии, критериев, показателей, уровней готовности руководителей к превентивно-воспитательной деятельности; личностно-социально-деятельностной ориентации, направленной на формирование личности субъекта ПВР. Реализация этого компонента позволяет синтезировать междисциплинарные знания, навыки и умения, необходимые руководителю в его воспитательной деятельности. Следует отметить, что особенностью функцио- нально-деятельностного компонента в проектируемой нами педагогической модели является его ориентированность на усвоение нравственной составляющей дисциплины и направленность на уровневую динамику, что отражено в описанных выше целях и задачах.

В научной литературе под усвоением понимается формирование внутренних психических структур на основе компонентов внешней, социально обусловленной деятельности, формирование ориентировочной основы поведения [5]. Следуя этому положению, содержание функционально-деятельностного компонента целесообразно представить в виде трех блоков: познавательно-ценностного, мотивационно-оценочного и поведенческого.

В зависимости от различных ситуаций и решаемых задач функционально -деятельностный компонент также включает определенную систему методов, форм и средств организации ПВР с СДП.

Особенности воспитательной работы в образовательных учреждениях МВД и специфика разработанной модели способствовали выбору нами личностноориентированных педагогических методов, представленных следующей классификацией: методы организации и самоорганизации коллектива; методы воспитания во взаимодействии; методы воспитательной коррекции и стимулирования поведения; методы самовоспитания.

С методами воспитания связаны организационные формы, под которыми в педагогической литературе понимается целенаправленный формируемый характер общения в процессе взаимодействия воспитателя и воспитуемого, отличающийся спецификой распределения воспитательно-познавательной функции. Поскольку особенности разработанной нами модели таковы, что не требуют выявления и конструирования специальных форм воспитания, то при ее осуществлении приняты традиционные организационные формы воспитательного процесса (индивидуальные, коллективные и массовые) в согласовании с содержанием комплекса выделенных педагогических условий эффективно- го функционирования предложенной мо- в процессе развития науки и в зависимости дели.

Традиционно педагогику интересовал конечный результат – «как ты себя ведешь». Сущность же личностного подхода – «как ты к этому пришел». В наше время трудно исследовать личностный подход к процессу воспитания дисциплинированности уже потому, что ни в науке, ни в практике дисциплинирования сотрудников МВД не сложилось единого представления о сущности и содержании данного процесса. Поэтому необходимо смоделировать такую среду, где личность была бы востребованной и создать такую систему воспитания, где бы сотрудник с первого шага чувствовал, что он нужен, что, какой бы он ни был, как личность он интересен.

Поэтому ПВР заключается не столько в том, что субъект имеет дело с личностью и формирует ее согласно нормам и требованиям руководящих документов, сколько в индивидуализации процесса становления личности сотрудника согласно ее особен- ностям, предрасположенностью к чему-либо и, конечно же, с учетом реальной обстановки в коллективе учреждения.

Таким образом, основной задачей ПВР следует считать оказание содействия в определении (изменении, коррекции, в утверждении) своего отношения к себе, к сослуживцам, к окружающему миру и к своей профессиональной деятельности. Другими словами, концепция данной системы как теории и практической деятельности – есть отрицание насилия над личностью в процессе ее развития.

Резюмируя вышесказанное, представляется возможным не только очертить контуры появившейся модели, но и наполнить ее определенным содержанием. Концепция воспитания изменяется и обогащается от социально-экономических, технических перемен, практики дисциплинирования, накопления педагогического опыта.

Следующим в проектируемой модели системы ПВР с СДП является диагностико-результативный компонент. Включе- ние данного компонента в состав основных компонентов объясняется тем, что при отсутствии достоверной, подвергнутой тщательному анализу информации о развитии личности СДП, формировании коллектива, состоянии и результатах воспитательного процесса в целом ставится под сомнение педагогическая целесообразность всей деятельности по моделированию и построению модели системы ПВР. При этом диагностико-результативный компонент характеризует ПВР c точки зрения степени достижения главной цели и решения ее основных задач.

Своеобразным выражением результатов ПВР с СДП является уровень их дисциплинированности и профессиональная го- товность к деятельности по должностному предназначению, которая проявляется в виде психологической подготовки сотрудников [3]. При этом данного рода готовность предполагает наличие как профессионально важных личностных качеств субъекта ПВР, так и развитие специфических организаторских, коммуникативных, конструктивных и других видов способностей.

Таким образом, моделирование ПВР с СДП позволяет представить ее в виде со- вокупности компонентов, которые вместе со связями и отношениями, проявляющимися между ними, составляют целостный и единый педагогический процесс обучения, воспитания, развития, психологической подготовки ПВР c СДП [3].

Список литературы Проектирование системы превентивно-воспитательной работы в образовательных учреждениях МВД РФ

- Кудрявцев ЮМ. Психологическая подготовка курсантов в условиях военного вуза (второе высшее образование) // Обучение и воспитание на пороге XXI века. - Новосибирск, 2015. - С. 121-138.

- Андруник А.П. Концепция психологической профилактики девиантного поведения человека в организации: Монография (серия "Поведенческая психология"). - Пермь: "Астер Диджитал", 2020. - 439 с.

- Андруник А.П. Технологии превентивной кадровой психодиагностики: Монография (серия "Поведенческая психология"). - 2-е изд., перераб. и доп. - Пермь: "Астер Диджитал", 2020. - 540 с.

- Кудрявцев ЮМ. Профессиональное предназначение выпускника училища и возможности его профессиональной адаптации. - Казань, КФЧТИ, 1999.

- Андруник А.П. Воспитание и развитие личности курсанта в образовательных учреждениях правоохранительных органов. - Пермь, ПВИ ВВ МВД, 2016. - 205 с.