Проективная методика «рисунок семьи зонтиками» в детском психологическом консультировании

Автор: Дюльдина Жанна Николаевна

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Психология и педагогика

Статья в выпуске: 1-2 (39-40), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается использование проективного рисования в психологической и психотерапевтической работе с детьми. На сегодняшний день в науке существуют различные классификации проективных методов, в частности «рисунчатые тесты» с тематикой «семья». Применение рисуночных техник (проективных методик) в исследовании личности ребенка более широко распространено за рубежом. В нашей стране начали уделять больше внимание рисунку как средству познания структуры личности только в последние годы. Исторически использование методики «Рисунок семьи» связано с общим развитием «проективной психологии». Самое раннее упоминание в литературе о применении данной методики принадлежит В. Хьюлсу (Hulse W., 1951). Особое место в работе с детьми на современном этапе развития проективного рисования, несомненно, принадлежит А. И. Копытину, Л. Д. Лебедевой и пр. Анализируя разные подходы и методы в проективном рисовании, автор предлагает свою собственную проективную методику «Рисунок семьи зонтиками».

Проективное рисование, проекция, «рисуночные» тесты и методики, проективная методика «рисунок семьи зонтиками» ж. н. дюльдиной

Короткий адрес: https://sciup.org/14117509

IDR: 14117509

Текст научной статьи Проективная методика «рисунок семьи зонтиками» в детском психологическом консультировании

Использование проективного рисования в психологической и психотерапевтической работе с детьми давно привлекает внимание практикующих психологов и психотерапевтов, а также педагогов. Как отметил К. Г. Юнг, «…руки быстро распутают то, что не может мозг». Н. Роджерс говорила о том, что в творчество многое привносится из бессознательного, переживаний и интуиции [9].

Одним из первых понятие проекции для обозначения метода исследования ввел в 1939 году Л. Франк. Его работы носят теоретико-методологический характер и породили множество экспериментальных исследований, среди которых особо следует выделить два направления: 1) изучение роли стимула в проекции личностно значимого материала; 2) изучение феномена проекции как психологического механизма, лежащего в основе действенности этой группы методов.

«Проекция» как психологическое понятие появилось впервые в психоанализе в 1896 году и принадлежит З. Фрейду.

Первое описание процесса проекции в ситуации со стимулами, допускающими их различную интерпретацию, принадлежит известному американскому психологу Генри Мюррею (1935).

Первым проективным тестом в привычном смысле этого слова был метод свободных ассоциаций К. Г. Юнга, созданный в 1904—1905 гг.

Именно К. Г. Юнгу принадлежит открытие и доказательство феномена, лежащего в основе всех проективных методик, а именно возможности посредством косвенного воздействия на значимые области переживания и поведения человека («комплексы») вызывать изменения в экспериментальной деятельности.

Основоположниками проективных тестов были зарубежные авторы: Appel (1937), W. Wolff (1946), W. Hulse (1951), P. Burns (1972), S. Kaufman (1972), J. Dileo (1973), L. Corman (1964), G. Chomentauskas (1983); отечественные ученые: К. Маховер (1949), Ч. Ширн (1997), К. Рассел (1997), И. А. Захаров (1982), А. А. Бодалев (1989), В. В. Столин (1989), Л. Д. Лебедева (2010).

В словаре-справочнике по психодиагностике теоретическое обоснование проективных методик базируется на понятии «проекция» (от лат. projectio — выбрасывание вперед). Проективные методики — это совокупность методик, направленных на исследование личности и разработанных в рамках проективного диагностического подхода [2, c. 250].

Холмс Д. считает необходимым выделить два «измерения» проекции:

-

1) что проецируется; субъект воспринимает в другом свои собственные черты или черты, ему самому не присущие;

-

2) осознает ли субъект обладание той чертой, которая проецируется, или нет.

Комбинация этих измерений позволяет классифицировать все известные виды проекции.

По мнению Р. Кеттелла, проективные методики характеризует крайне слабая научная обоснованность. Его основные аргументы состоят в следующем:

-

1) проективная психология оказалась неспособной четко сформулировать гипотезу о том, какие слои личности преимущественно отражаются в показателях проективных тестов — открыто проявляющиеся, осознаваемые или, напротив, бессознательные, скрытые;

-

2) интерпретационные схемы не учитывают, что защитные механизмы — идентификация и проекция — могут искажать восприятие проективных стимулов одновременно и притом в разных направлениях;

-

3) остается неясным вопрос о том, какие именно личностные переменные проецируются — влечение, бессознательные комплексы, динамические аффективные состояния, устойчивые мотивы [1].

Таким образом, проекция не осознается, а проникает в сознание как измененное восприятие внешнего мира человеком, ребенком, что очень важно в психологической и психотерапевтической работе с детьми (Н. Роджерс, К. Г. Юнг).

Особое место в работе с детьми на современном этапе развития проективного рисования, несомненно, принадлежит А. И. Копытину, Л. Д. Лебедевой и пр.

Для нас важно, как точно выделяет Л. Д. Лебедева, что субъективное содержание мыслей, чувств, переживаний, особенности своего внутреннего мира человек неосознанно переносит на художественные образы как внешние объекты, и этот процесс, имеющий бессознательный характер, рассматривается именно как спонтанный акт, а не волевой.

«Мы особо ценным считаем, что это представляется в психологической и психотерапевтической работе с детьми, так как результат спонтанной изобразительной деятельности, особенно в работе с детьми, менее подвержен контролю сознания, и в психодиагностике, на наш взгляд, более целесообразно использовать проективное тестирование, которое строится: на любимом виде деятельности детей как творчество (а именно рисование); на построении экспериментальной ситуации, в которой допускается множественность возможных интерпретаций» [9, с. 136].

На сегодняшний день в психологической и психотерапевтической работе с детьми сложились различные классификации проективных методов (Л. Д. Лебедева, А. И. Копытин и пр.).

Мы рассмотрим «рисуночные» тесты и методики, относящиеся к типу экспрессивных методов, предполагающих изобразительную деятельность на заданную или свободную тему, что сближает их с методом анализа продуктов деятельности субъекта, а в терапевтическом контексте — с арт-терапией. Также нами будет проанализирована тема, которая очень часто встречается в «рисуночных» проективных тестах, — «Семья».

В настоящее время в науке существуют различные классификации проективных методов, в частности «рисуночные» тесты с тематикой «Семья», «Рисунок семьи» («Моя семья», «Семья в образах животных», «Семья в образах сазочных героев», «Рисунок семьи в образах цветов»).

Известные проективные тесты и методики разнятся диагностической направленностью. Можно выделить следующие инструкции к методикам:

-

— Л. Корман предлагает рисовать представления о семье: «Нарисуй семью, как ты ее себе представляешь»;

-

— В. Хьюлс конкретизирует: «Нарисуй свою семью»;

-

— Р. Бернс, С. Кауфман просят испытуемых: «Нарисуй рисунок, в котором каждый член семьи и ты что-нибудь делают»;

-

— Л. Д. Лебедева предлагает изобразить «Рисунок семьи в образах цветов» (в проективном и арт-терапевтическом контекстах).

Традиционно в психодиагностике оцениваются формальные элементы художественного материала (размер фигуры, ее расположение на листе бумаги, степень завершенности рисунка, цветовой выбор, особенности рисования: стирание, перерисовывание и др.).

В арт-терапии, напротив, первостепенная значимость формального анализа рисунка отрицается. Вместе с тем доказано, что проективные рисунки не только предоставляют разносторонние возможности для исследования индивидуальности личности, но и способствуют адекватному и безопасному выражению человеком негативных, подавляемых, социально неприемлемых чувств (Т. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Кудзи-лов и др.).

Арт-терапия является междисциплинарным подходом, соединяющим в себе различные области знания (психологию, медицину, педагоги- ку, культурологию и т. д.), в ее основе выступает художественная практика, так как в ходе арт-терапевтических занятий клиент вовлекается в изобразительную деятельность.

Слово «арт-терапия» (art therapy) стало впервые использоваться в 1940-х гг. в англоязычных странах. Её авторы М. Наумбург (Naumburg, 1947, 1966) и А. Хилл (Hill, 1945) применяли термин для обозначения тех форм клинической практики, в рамках которых психологическое «сопровождение» клиентов с эмоциональными, психическими и физическими нарушениями осуществлялось в ходе занятий изобразительным творчеством с целью лечения и реабилитации [6].

Мы уделяем особое внимание использованию проективного рисования в психологической и психотерапевтической работе с детьми (в проективном и арт-терапевтическом контекстах).

Классическими работами в области детской арт-терапии стали публикации Э. Крамер «Арт-терапия в сообществе детей», «Арт-терапия с детьми» и «Детство и арт-терапия» (Kramer, 1958, 1971, 1979), в которых отражены взгляды автора на природу детского художественного творчества и его психотерапевтические возможности.

Отечественный опыт применения арт-терапии в работе с детьми проанализирован в работах М. Ю. Алексеевой (2003), Е. Р. Кузьминой (2001), Л. Д. Лебедевой (2003), А. В. Гришиной (2004), Л. А. Аметовой (2003), Е. А. Медведевой, И. Ю. Левченко, Л. Н. Комиссаровой, Т. А. Добровольской (2001).

Лебедева Л. Д., рассматривая арт-терапию в образовании на современном этапе, четко обозначила, что это системная инновация, которая характеризуется:

-

1) комплексом теоретических и практических идей, новых технологий;

-

2) многообразием связей с социальными, психологическими и педагогическими явлениями;

-

3) относительной самостоятельностью (обособленностью) от других составляющих педагогической действительности (процессов обучения, управления и др.);

-

4) способностью к интеграции, трансформации [8].

Киселева М. В. выделяет цель и задачи арт-терапии.

Цель арт-терапии — гармонизация внутреннего состояния клиента, т. е. восстановление его способности находить оптимальное, способствующее продолжению жизни состояние равновесия.

Задачи арт-терапии:

-

1) акцентировать внимание клиента на его ощущениях и чувствах;

-

2) создать оптимальные для клиента условия, способствующие наиболее четкой вербализации и проработке тех мыслей и чувств, которые он привык подавлять;

-

3) помочь клиенту найти социально приемлемый выход как позитивным, так и негативным чувствам.

Основная техника арт-терапевтического воздействия — это техника активного воображения, открывающая клиенту неограниченные возможности для самовыражения и самореализации в продуктах творчества при активном познании своего «Я».

Карл Юнг использовал термин «активное воображение» для обозначения такого творческого процесса, в ходе которого человек наблюдает за развитием своей фантазии, не пытаясь сознательно воздействовать на нее.

Выделяются три формы арт-терапии: активная, пассивная и смешанная. Пассивная форма — клиент использует художественные произведения, созданные другими людьми: рассматривает картины, читает книги, прослушивает музыкальные произведения. Активная форма — клиент сам создает продукты творчества: рисунки, скульптуры, истории, музыкальные композиции, спонтанные танцы. Смешанная форма — клиент использует имеющиеся произведения искусства (музыкальные произведения, картины, сказки и т. п.) для создания своих продуктов творчества [5].

Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. рассматривает три подхода, на основании которых может осуществляться интерпретация рисунков [5]:

-

— клинический;

-

— исследовательский;

-

— психологический.

Проблемы духовно-нравственного «голода» современных детей ведут к актуализации междисциплинарного подхода, который соединяет в себе различные области знаний, такие как психология, медицина, педагогика, культурология и др. (о которых говорилось выше), что еще раз говорит о важности проективного рисования в психологической и психотерапевтической работе с детьми (в проективном и арт-терапевти-ческом контекстах) на современном этапе.

Флоренская Т. А., исследуя проблемы, которые бесконечно окружают нас с детства и кроются в «дефиците любви», отмечает, что они приводят к тяжким последствиям в душевном развитии ребенка. При этом дети воспринимают мир отношений в узком диапазоне минорных настроений (грусти, обиды, враждебности и страха), искаженно видят и реальные отношения между людьми. Если ребенку недостает любви, возникают так называемые «психические отклонения», трудности характера, дефекты личности вплоть до душевных заболеваний [11].

В продолжение слов Т. А. Флоренской особо важными становятся утверждения Д. Джеффрис о том, что в основе наиболее жестоких случаев насилия взрослых лежат болезненные, травмирующие переживания, связанные с бесчисленными унижениями и неприятием человека в детстве. Дефицит внимания приводит к ухудшению успеваемости, нередко — к агрессивному и асоциальному поведению ребенка как способу компенсации недостатка признания и любви со стороны взрослых.

Все это происходит в самом главном первом социализирующем институте, таком как семья.

В нашей работе мы хотим предложить проективную методику «Рисование семьи зонтиками». Как показывают наблюдения, процесс рисования семьи зонтиками с последующей вербализацией опыта также может приводить к спонтанному отреагированию ранее неосознаваемых, вытесненных или непринимавшихся чувств и эмоций, что может способствовать психотерапевтическому эффекту.

Как правило, в «рисуночных» тестах, проективных методиках инструкция к рисованию представляет собой некий посыл бессознательному испытуемого (ребенка), т. е. актуализирует определенные пласты его внутренних переживаний собственной жизни.

В предлагаемой нами методике «Рисунок семьи зонтиками» место носит метафорический смысл (в данном контексте это символ зонта, который имеет определенный исторический и культурный смысл) и актуализирует представления автора об эмоционально-чувственных и, самое важное, внутрисемейных отношениях. Ранее автором статьи были рассмотрены половозрастные особенности развития детского творчества, а именно междисциплинарный подход [3, 4], проведен анализ важности учета этих особенностей при работе психолога.

Разрабатывая проективную методику «Рисунок семьи зонтиками», мы руководствовались идеями Л. Кормана (Corman L., 1964) и Л. Д. Лебедевой (2011) предлагать как можно менее структурированную ситуацию. Это соответству- ет общему принципу проекции, расширяет границы спонтанного рисования и открывает дополнительные диагностические возможности для специалиста.

Половозрастные особенности развития детского творчества, на наш взгляд, предполагают междисциплинарный подход. Данный вопрос на сегодняшний день является одним из важных аспектов развития детского творчества. Считаем, что невозможно разделить возрастные процессы и половые различия, которые происходят как у мальчиков, так и у девочек. Эти два психофизиологических «мира» существуют параллельно друг другу и в помощь друг другу. Поэтому в современной науке этим аспектам развития детей обоих полов должно уделяться особое внимание. Определение психического возраста ребенка по изображению человека Леонардо да Винчи, на наш взгляд, является информационным, так как с трех до 13 лет у ребенка идет процесс рисования человека по нарастающей, и полное его изображение характерно именно для 12—13-летнего возраста. Поэтому наша проективная методика «Рисунок семьи зонтиками» является адаптивной для всех возрастов как мальчиков, так и девочек. Символ зонтика — это купол-мама, трость-папа и приведенное культурно-историческое и философское значение этого загадочного и неоднозначного предмета в жизни человека (табл. 1).

В процессе апробации было выявлено, что такая работа с легкостью принимается и выполняется испытуемыми (детьми) любого возраста начиная с 6—7 лет (дети младше этого возраста в исследовании не участвовали).

Символ зонта, отражая проявления индивидуального и коллективного бессознательного, отличался многозначностью. Важно, что у каждого человека зонт вызывает собственные ассоциации, представления, впечатления.

Современная психология не видит в зонте чего-то божественного и космического. Для нее этот предмет символизирует потребность человека в защите, уход в себя, страх перед окружающим миром, отсутствие независимости, самостоятельности и чувства собственного достоинства.

Во всех религиях и учениях зонт также является символом защиты и удачи. И если по поводу мировой оси и всяческих комплексов еще можно спорить, то для современного человека захватить с собой «защитный купол» от осадков и не подмочить свою дорогую одежду — это действительно настоящее счастье.

Таблица 1

История зонта в различных культурах

|

Территория |

История зонта |

|

Египет и Китай |

История зонта насчитывает уже не одно тысячелетие. Впервые упоминание о зонтике найдено в документах XI столетия до нашей эры. В Египте и Китае его носили вельможи и цари, защищаясь от солнца. Сейчас зонт есть у каждого, а кто-то имеет даже по несколько экземпляров. Ученые предполагают, что родиной зонта является Китай или Египет. Здесь он был символом власти. Лишь император и его приближенные могли иметь зонты. Высота его была почти 1,5 м, а вес — более двух килограмм. Как свидетельствуют источники, достоверная история появления зонта нам неизвестна. Хотя существует несколько легенд. Согласно одной из них, много столетий назад в Китае любящий муж придумал для своей жены «крышу, которая будет всегда при ней», чтобы она не отказывала себе в пеших прогулках в любую погоду |

|

Древний Рим |

В Древнем Риме зонты были похожи на конус |

|

Монголия и Индия |

В Монголии зонты крепили к трону и являлись символом власти. В Индии зонт тоже считался мерилом власти: чем важнее была персона, тем больше зонтов имела его свита. У индусов есть рассказ о девушке Зите, которая была доброй и трудолюбивой. От длительного нахождения под солнцем ее прекрасное лицо распухло и покраснело. Один из богов решил помочь Зите выйти замуж и подарил ей навес над головой с ручкой, чтобы жаркие лучи больше не обжигали ее кожу и потенциальные женихи смогли увидеть, какая она на самом деле красавица |

|

Тибет |

В Тибете светские люди ходили с зонтами, сделанными из павлиньих перьев, а духовенство — с зонтами белого и желтого цвета |

|

Древняя Греция |

В Древнюю Грецию зонты попали с Востока и пользовались популярностью у женщин в Риме |

|

Франция, XVII в., весна 1715 г., Париж |

В XVII в. жители Франции зонт для защиты от солнца называли «парасоль». У него была костяная ручка, а верх сделан из вощеного полотна. Весной 1715 г. в Париже был сделан первый в истории складной зонт |

|

При Людовике XIV |

При Людовике XIV «зонтиконосцами» были заполнены почти все улицы в Париже. Их можно было даже арендовать во время дождя |

|

Россия, XVIII в. |

Мода на зонты в России возникла только в XVIII в. Особой популярностью пользовались непрактичные кружевные зонтики |

|

Англия, 1750 г. |

С 1750 г. зонт стали использовать как средство защиты от дождя. Впервые это сделал в Англии Джонас Хенвей, удивив многих прохожих |

|

Юго-Восточная Азия |

В Юго-Восточной Азии люди считали, что конструкция зонта была выбрана не случайно. Сам купол символизировал солнечный диск, его спицы — лучи светила, а ручка — мировую ось. Таким образом, получается, что зонт изначально задумывался для людей, имеющих особый вес в обществе, ведь в руках им надлежало держать земную и небесную ось, которая хранила целый небосвод |

Итак, зонт является универсальным символом, обладает глубокими разнообразными смысловыми потенциями на разных уровнях психосемантического пространства.

Множественность значений символа зонта объясняется в науке стремлением к иерархии — упорядочиванию различных планов реальности: материального, социального, духовного и пр. Важно отметить, что раскрытие символических значений содействует восстановлению психоэмоционального равновесия и гармонизации чувств личности испытуемого (ребенка).

Все вышесказанное иллюстрирует терапевтическую составляющую проективного рисунка «Рисунок семьи зонтиками». Итак, если поместить практическое задание «Нарисуй семью зонтиками» в терапевтический контекст, подобную работу можно рассматривать как проективный рисунок или тематическую арт-терапию.

Открытия, которые совершит испытуемый (ребенок) в своем рисунке вместе с педагогом-психологом или со специалистом по арт-терапии, помогут построить гипотезу для следующего шага в терапевтическом процессе. Несомненно, как рисуночный тест, данная работа обладает диагностическим потенциалом и может применяться в методе проективных методик и в контексте арт-терапии как мягкий, гуманный способ психодиагностики, если основной задачей исследователя является сбор психосоциальной информации об испытуемом.

Таблица 2

Представление зонта в разных видах искусства

Зонт в живописи

Passer Payez.

Louis Leopold Boilly. 1803

Женщина под зонтиком (В поле). Художник Иван Крамской. 1883

Three Little Kittens.

Joseph Clark. 1883

Площадь Европы в дождливый день. Художник Гюстав Кайботт. 1877

Зонтики.

Художник Огюст Ренуар. 1885

La Plage, Le Treport.

Albert Aublet

Девочка с зонтиком.

Художник Огюст Ренуар

Young Girl.

Hendricus Jacobus Burger

Green Umbrella.

Scott Burdick

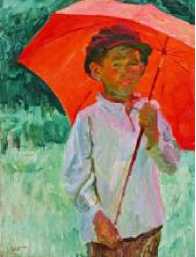

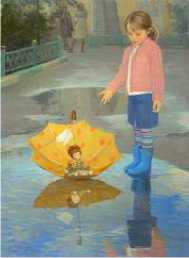

Коля с красным зонтом. Художник Аркадий Пластов. 1939

Кораблик.

Художник Татьяна Дерий

Продолжение табл. 2

|

Зонт в пословицах и поговорках, притчах, стихах |

|||||

|

Кончается дождь — забывается зонтик (японская пословица) Пошел дождь — поздно бежать за зонтом (китайская пословица) Раскрытый зонтик не сравнится с ветром, который сам прилетел (китайская пословица) Снег на зонтике становится легким, когда подумаешь о том, что это твой снег (японская пословица) |

Мальчик с зонтиком (притча) Лето было в разгаре, и в одном городе была сильная засуха. Городской священник созвал всех утром в храм молиться о дожде. Пришёл весь город, а один ребёнок пришёл с зонтиком. Люди начали смеяться над ним. Они спрашивали: — Глупыш, зачем ты притащил зонтик? Потеряешь. Дождя не будет. Ребёнок ответил: — А я думал, что если вы помолитесь, дождь придёт! |

Замечательные строки Марины Бородицкой в стихотворении «Бумажный зонтик» : Расписное веретёнце, Зонтик из бумаги — Он не защитит от солнца, Не спасёт от влаги. Может он измяться скоро И легко порваться, Но от яркого узора Трудно оторваться! Осторожно, не сминая, Подняли, раскрыли: Он, как бабочка цветная, Расправляет крылья. Он, как парусник над бездной, В поднебесной шири, — Однодневный, бесполезный, Самый прочный в мире! |

Зонтик и сачок. История в картинках для детей. Художник В. Г. Сутеев. Иллюстрация к детскому журналу «Зонтик и сачок». 1960-е гг. |

||

|

Зонт в мультфильмах |

|||||

|

Мой друг зонтик. СССР. 1982 «УАЫП4МЛ | V ЛЕ Й 4КТ ^ 30 тик ) й-Ж |

Волшебные зонтики. Россия. 1992 ^i^ \Д4-~д/Ш| Ж 5|^ж1 в ЛМ^л, |

Синий зонтик (The Blue Umbrella). США. 2013 2ТТ 2Г2 |

|||

Инструкция к проективной методике «Рисунок семьи зонтиками», по нашему мнению, является своеобразным посланием к своему собственному бессознательному, актуализирует определенные аспекты внутренней жизни испытуемого (ребенка). При этом изображение становится материалом для самоанализа, самовос-приятия себя в семейной ситуации, что особенно необходимо при работе с семьей и детьми.

Испытуемый (ребенок) отражает на бумаге собственное видение жизненных обстоятельств, свою индивидуальность, ассоциативные связи,

прошлый, будущий и настоящий опыт, установки, убеждения и прочее; осознание и изменение отношения к прошедшим и происходящим в данный момент событиям, принятие или непринятие ответственности за собственную жизнь и происходящее вокруг.

В таблице 2 показано, как зонт видят в разных видах искусства: в живописи, в пословицах и поговорках, притчах, стихах, мультипликации.

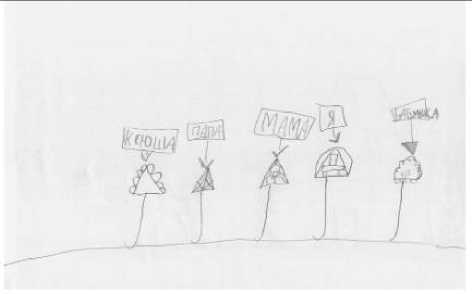

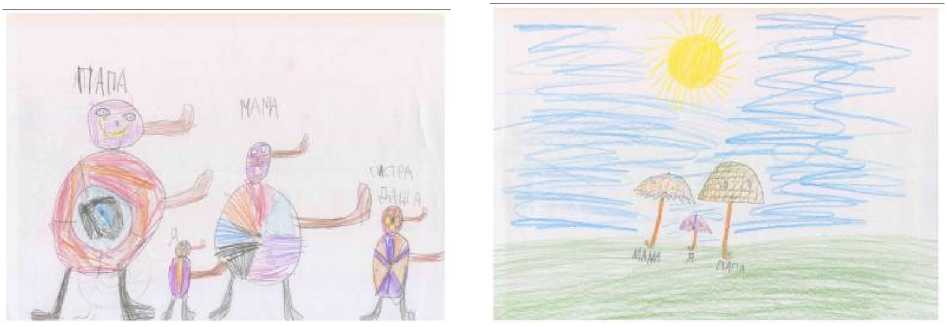

Ниже приведены работы детей 6—7 лет в технике проективной методики «Рисунок семьи зонтиками» (см. рис. 1).

Петр М., 6 лет

Василий П., 7 лет

Дарья А., 7 лет

Владимир К., 7 лет

Василий Л., 7 лет

Варвара Ц., 7 лет

Рис. 1. Рисунки детей 6—7 лет в технике проективной методики «Рисунок семьи зонтиками»

С позиций диагностического потенциала проективной методики «Рисунок семьи зонтиками» логично отнести к классу экспрессивных проективных методик, построенных на рисова-

нии по свободной или заданной теме. Данная методика может быть интересна психологам, педагогам-психологам, а также студентам, аспирантам и преподавателям.

Список литературы Проективная методика «рисунок семьи зонтиками» в детском психологическом консультировании

- Бодалев А. А. Общая психодиагностика / А. А. Бодалев, В. В. Столин. - СПб.: Речь, 2000. - 440 с.

- Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. - СПб.: Питер, 2000. - 528 с.

- Дюльдина Ж. Н. Половозрастные особенности развития детского творчества: междисциплинарный подход / Ж. Н. Дюльдина // Проблемы воспитания и обучения в контексте современных условий объективного осложнения процессов социальной адаптации личности: материалы CXXXVIII Международной научно-практической конференции [Мероприятие проводилось в заочно-интерактивной форме в Лондоне (Великобритания). 9-15 февраля 2017 г.]. - С. 53-57.

- Дюльдина Ж. Н. Психолого-педагогические особенности детского творчества / Ж. Н. Дюльдина // Актуальные методы и приемы психологического консультирования: коллективная монография / отв. ред. А. Ю. Нагорнова. - Ульяновск: Зебра, 2018. - С. 85-117.

- Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Психодиагностика через рисунок в сказкотерапии / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, Д. Б. Кудзилов. - СПб.: Речь, 2003. - 144 с.

- Киселева М. В. Арт-терапия в практической психологии и социальной работе / М. В. Киселева. - СПб.: Речь, 2007. - 336 с.

- Копытин Л. И. Арт-терапия детей и подростков / Л. И. Копытин, Е. Е. Свистовская. - 2-е изд., стер. - М.: Когито-Центр, 2014. - 197 с.

- Лебедева Л. Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий / Л. Д. Лебедева. - СПб.: Речь, 2003. - 256 с.

- Лебедева Л. Д. Проективная методика "Рисунок семьи в образах цветов" в психологическом консультировании / Л. Д. Лебедева // Национальный психологический журнал. - 2011. - № 1(5). - С. 133-137.

- Роджерс Н. Путь к целостности: человеко-центрированная терапия на основе экспрессивных искусств / Н. Роджерс // Вопросы психологии. - 1995. - № 1. - С. 132-139.

- Флоренская Т. А. Мир дому твоему. Человек в человеке / Т. А. Флоренская // Воспитание школьников. - 1999. - № 1. - С. 34-39; № 2. - С. 27-31; № 4. - С. 37-40.