Проективно-рекурсивная технология разработки электронных образовательных ресурсов на основе кластерного подхода

Автор: Гринберг Георгий Михайлович, Николаева Юлия Сергеевна, Хегай Людмила Борисовна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Теория и методика профессионального образования

Статья в выпуске: 4 (42), 2017 года.

Бесплатный доступ

Проблема и цель. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) становятся незаменимыми, а порой единственными источниками современной учебной информации. От того, насколько значимы их потребительские качества, зачастую зависят эффективность и успешность образовательного процесса. В связи с этим вопросы разработки полезных и востребованных ЭОР приобретают высокую популярность и значимость. Их создание может происходить разными способами: процедурно, проективно, в одиночку экспертом, коллективом авторов. Наибольший эффект следует ожидать от проективно-рекурсивного подхода к разработке электронных ресурсов в условиях межвузовской кооперации и привлечения студентов. Цель настоящей работы - обоснование проективно-рекурсивной технологии разработки ЭОР на основе кластерного подхода с привлечением преподавателей и студентов технического и педагогического вузов. Ведущей методологической линией исследования является проективная стратегия организации, разработки и применения ЭОР в образовательном кластере, включающем несколько разнопрофильных вузов. В предложенной технологии создания электронных ресурсов используется жизненный цикл ЭОР с привлечением разных разработчиков, обладающих необходимыми компетенциями. Со стороны педагогического вуза осуществляются анализ и обобщение опыта зарубежных и отечественных ученых, разработка дидактического сценария и методических и дизайнерских элементов. Технический вуз принимает на себя формирование контента, программирование продукта и определение интерфейсных решений. Результаты исследования. На основе кластерной проективно-рекурсивной концепции создана технология разработки ЭОР. Для ее реализации сформирован кластер из преподавателей и студентов Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева (КГПУ) и Сибирского государственного университета науки и технологий им. М.Ф. Решетнева (СибГУ). Привлечение к разработке ЭОР студентов, которые выступают в роли авторов, программистов, дизайнеров и т.д., обеспечивает формирование у них требуемых образовательными стандартами компетенций. Заключение. Представленная проективно-рекурсивная технология разработки ЭОР на основе кластерного подхода позволяет не только создавать эффективно-высококачественные обучающие средства, но и организовывать образовательную деятельность субъектов образования, направленную на решение проблемы повышения качества профессиональной подготовки этих субъектов. При этом интеграция образовательной деятельности студентов позволяет мотивировать их на более высокие результаты в обучении, а преподавателям позволяет реализовать свои образовательные цели на более качественном уровне.

Электронный образовательный ресурс, технология создания эор, кластерный подход, проективно-рекурсивная стратегия, жизненный цикл эор

Короткий адрес: https://sciup.org/144154544

IDR: 144154544 | УДК: 378 | DOI: 10.25146/1995-0861-2017-42-4-19

Текст научной статьи Проективно-рекурсивная технология разработки электронных образовательных ресурсов на основе кластерного подхода

DOI:

В ведение. В настоящее время происходит лавинообразное возникновение электронных образовательных ресурсов, которые могут применяться на различных видах учебных занятий. А для организации дистанционного и online-обучения они просто незаменимы.

Как правило, под ЭОР понимают «образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий структуру, предметное содержание и метаданные о них»1.

Действительно, в последнее время основные направления исследований в мире связаны с расширением электронного обучения на всех уровнях образования, созданием и распространением дистанционных курсов, формированием облаков для предоставления информационных и пассивных образовательных услуг. Наиболее продвинуты работы по созданию массовых открытых онлайн-курсов (Massive Open Online Courses - MOOCs) в университетах США и европейских стран [Raghuveer, 2015; Penman, 2014; Olsson, 2015; Nortvig, 2014; Noesgaard, 2015; Marinensi, 2013; Kostolanyova, 2014]. Вектор развития образовательных систем в целом и электронного обучения в частности смещается в сторону его интеллектуализации, смены знаниевой парадигмы на конструктивизм, компетентност-ный подход и развитие когнитивных способностей обучаемых [Pack et al., 2017].

От того, насколько высоки их дидактические качества, зачастую зависят эффективность и успешность образовательного процесса. Создание высококачественных и достойных ЭОР представляет сложную и трудоемкую задачу, к решению которой необходимо привлекать большое количество специалистов: преподавателей-предметников, методистов, дизайнеров, программистов и др. При этом привлечение студентов, для кого предназначаются эти ресурсы, к их разработке усиливает обучающий эффект согласно проективнорекурсивной стратегии создания сложных учебных средств [Баженова и др., 2016а, б].

С применением и созданием электронных образовательных ресурсов, которые позволяют управлять самостоятельной работой студентов на принципиально новом организационном уровне, связаны перспективы развития различных технологий обучения [Бужинская, 2012].

Существуют разные подходы к проектированию и разработке ЭОР [Дорошенко и др., 2013; Косичкина, 2016; Стебеняева, Ларина, 2016]. В большинстве из них разработчик (или небольшая группа разработчиков) реализуют в образовательном ресурсе авторскую концепцию и принимают на себя все необходимые функции и эксперта, и методиста, и программиста, и пр.

Представляется более продуктивным способ проектирования и разработки электронных средств обучения в условиях межвузовской кооперации [Гринберг и др., 2017].

Освоение будущими специалистами знаний и умений цикла предметных дисциплин более эффективно, если они вовлекаются в разработку дидактических средств по этим дисциплинам по рекурсивному способу «учусь, разрабатывая средства для обучения тому, чему учу» [Пак, 2008].

Еще больший эффект следует ожидать от учебного процесса, когда студент одного вуза помогает разрабатывать средства и методики обучения дисциплинам студентам другого вуза. При этом результативность и успешность подобной деятельности студента оценивается как с внутренней (с позиций своего вуза), так и с внешней (с позиций другого вуза) стороны [Гринберг и др., 2013].

Цель настоящей работы – обоснование проективно-рекурсивной технологии разработки электронных образовательных ресурсов на основе кластерного подхода с привлечением преподавателей и студентов технического и педагогического вузов.

В качестве обоснования предлагаемой технологии рассматривается проект взаимодействия преподавателей и студентов КГПУ и СибГУ. Суть проекта заключается в следующем. При организации теоретического и практического обучения студентов СибГУ образовательной программой предусматривается их активная работа по самостоятельной разработке и самостоятельному использованию цифровых образовательных ресурсов, с помощью которых они выполняют учебные задания (например, разрабатывают презентации для иллюстрации доклада на учебных занятиях, результатов курсового, дипломного проектирования и пр.). Еще одним направлением самостоятельной деятельности студентов СибГУ по организации учебного процесса является разработка ими методических материалов

ВЕСТНИК

для проведения лабораторных и практических занятий [Лукьяненко, Гринберг, 2012].

Однако студенты СибГУ испытывают серьезные трудности в дидактико-методическом построении контента будущего ресурса. Поэтому возникает необходимость привлечения к подобной деятельности студентов и преподавателей педагогического вуза.

Обзор литературы. Модернизация системы образования предъявляет новые требования к профессиональной подготовке квалифицированных специалистов, способных к саморазвитию, самообучению, совершенствованию своих профессиональных компетентностей. Этому во многом способствует процесс информатизации образования. Одним из важнейших компонентов информатизации образования является создание и применение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих условия для развития инновационных методов обучения и индивидуализацию обучения.

Анализ существующего парка ЭОР позволяет высказать мысль о том, что еще далеко не достигнута необходимая степень информатизации образования даже в такой наиболее активно разрабатываемой области, как техника и технология.

Проблемам разработки качественных ЭОР посвящено много исследований [Захарова, 2008; Роберт, 2010]. Как правило, отбор контента будущего учебного ресурса у разработчиков не вызывает затруднений, поскольку они являются экспертами в предметной области. Зато со структуризацией и форматом представления информационного содержания возникают существенные сложности, что связано с необходимостью учитывать когнитивные особенности восприятия электронного текста и возможности веб-программирования.

Компьютерные возможности позволяют представлять текст в нелинейном формате, его экранный интерфейс делать интерактивным, динамичным. Революционный вклад в этот процесс внес гипертекстовый формат представления электронной информации. Переход от линейного «плоского» и двумерного текста к иерархической сетевой структуре отдельных фрагментов инфор- мационных источников, связанных между собой гиперссылками, позволил изменить не только внешний вид сообщений, методы и формы обучения, но и мышление в целом.

Гипертекст - это принципиально нелинейная организация информационных единиц, которые могут быть представлены текстом, аудио-и видеоинформацией, основанной на идее ассоциативной навигации. Тем самым гипертекстовые системы впервые предлагают инструмент, способный поддерживать процессы ассоциативного мышления, создавать нелинейные, иерархические текстовые сообщения. Гипертекстовая система, содержащая сеть узлов и заданные на них ассоциативные связи, порождает трехмерное информационное пространство, что создает информационную среду, адекватную структуре нейронной сети и иерархическому представлению знаний [Захарова и др., 2017].

Всемирная паутина Интернет породила лавину гипертекстовых документов, построенных по технологии гипермедиа. Среди них есть удачные, адекватно воспринимаемые нашими органами чувств материалы, однако большинство не только по структуре, но и по дизайну не выдерживают критики. Массовое использование цифровых образовательных ресурсов в образовании, в большинстве своем представляемых в виде гипертекста, накладывает серьезные требования к их дидактическим качествам.

С помощью языка HTML, скриптов и апплетов можно реализовать механизмы гипертекстового локального сворачивания и разворачивания информации, всплывающих окон и контекстных комментариев (при наведении курсора мыши на ссылку). Эти механизмы обеспечивают возможность создания трехмерных текстов [Пак, Хегай, 2012].

Средством манипулирования и представления учебного материала в обучении в образнонаглядном виде, способствующем пониманию, может выступать визуализация.

Визуализация знаний - это набор графических элементов и связей между ними, используемый для передачи знаний от эксперта к человеку или группе людей, раскрывающий причины и цели этих связей в контексте передаваемого знания. Визуализация знаний должна представлять конкретную проблему или задачу (например, анализ бизнес-процессов, структура организации) и отвечать на вопрос: для чего, для решения какой проблемы необходима предлагаемая передача знаний [Пак, Хегай, 2012].

В последнее время большую популярность приобрели электронные ресурсы, созданные на основе ментального подхода [Дорошенко и др., 2013; Габдулганеева, Мамонтова, 2016]. В настоящее время визуализацию информации и знаний осуществляют с помощью так называемых ментальных (или концептуальных) карт (MindMap). Гипертекстовая технология создания ментальных карт знаний (а не информации) позволяет резко повысить качество электронных средств обучения, переводя их на уровень искусственного эксперта. К примеру, ментальный учебник становится интеллектуальным средством обучения, сопоставимым по обучающему эффекту с работой опытного учителя. Для того чтобы разобраться с вопросами, как разрабатывать ментальные учебники и как ими пользоваться, необходимы усилия специалистов из областей теоретической информатики, искусственного интеллекта, инженерии знаний, психологии и дидактики.

При этом единая структура в виде схемы позволяет разрабатывать ресурс коллективно-распределенно, возможно с применением облачных сервисов.

Весьма интересным и эффективным приемом коллективной разработки электронного продукта представляется проективно-рекурсивный подход, когда в этот процесс привлекаются сами студенты, для кого предназначаются эти ресурсы [Баженова и др., 2016а, б].

Для коллективной интеллектуальной деятельности важно создать организационные механизмы эффективного взаимодействия разработчиков программного продукта. Следует предположить, что подобным механизмом может стать образовательный межвузовский кластер. Самое известное определение кластера принадлежит эксперту стратегического управления профессору Майклу Портеру. В его понимании кластер - это группа географически сосед- ствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций определенной сферы, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга [Портер, 1993].

Образовательный кластер - это группа образовательных организаций и фирм, ведущих совместную работу [Смирнов, 2010].

Кластерный подход позволяет в процессе совместной деятельности студентов развивать у них, помимо предметных и профессиональных компетенций, общекультурные и метапредмет-ные, такие как:

-

- знание принципов и способов межличностного общения в профессиональном, в том числе многонациональном, коллективе;

-

- умение работать в кооперации с коллегами, находить взаимоприемлемые решения поставленных задач;

-

- умение работать в составе больших коллективов над инновационными проектами;

-

- умение разрабатывать текстовые материалы в области профессиональной деятельности;

-

- готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной форме на русском языке для решения задач профессиональной деятельности;

-

- готовность к взаимодействию и сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе;

-

– владение основными коммуникативными качествами; практическими навыками совместной деятельности, методами преодоления конфликтных ситуаций в коллективе;

-

- владение практическими навыками публичных выступлений, ведения диалога, дискуссии, официальной переписки, создания и редактирования текстов профессионального назначения.

Требуемая качественная подготовка будущих квалифицированных специалистов в любой области невозможна без получения достаточного опыта разработки современного информационного продукта. В традиционном учебном процессе сложно обеспечить эффективные условия для приобретения студентами необходимых навыков профессиональной и межпрофессиональной де- ятельности, так как их деятельность ограничивается узкопредметными целями и задачами.

ВЕСТНИК

При кластерном подходе появляется возможность перестроить учебный процесс на научно-исследовательский и профессионально ориентированный характер. Поэтому очень важно для повышения качества подготовки студентов развивать новые методы и формы сотрудничества преподавателей и студентов разнопрофильных вузов [Баженова и др., 2013].

Методология и результаты работы

Ведущей стратегической линией предлагаемой технологии является проективный подход [Пак, 2008], примененный к жизненному циклу создания и развития ЭОР.

При создании ЭОР на первом этапе необходимо определиться с требованиями, выдвигаемыми к созданию и применению электронного ресурса с учетом концепции личностно ориентированного образования, такими как:

-

- педагогическая целесообразность использования информационного ресурса в образовании;

-

- научность содержания ресурса, предъявление научно-достоверных сведений, объективных научных фактов, теорий, законов;

-

- доступность предъявляемого учебного ресурса средствами ИКТ данному контингенту обучаемых, соответствие ранее приобретенному опыту в целях предотвращения интеллектуальных и физических перегрузок обучаемого;

-

– повышение информационной емкости обучения за счет использования альтернативных источников, уплотнения и структурирования учебной информации, перевода ее в активно функционирующий ресурс;

-

- осуществление индивидуализации обучения в условиях коллективного обучения (возможность выбора индивидуального маршрута, темпа, уровня сложности, режима работы, ориентированных на индивидуальные психофизиологические, интеллектуальные, мотивационные особенности обучаемого); сочетание групповых и индивидуальных форм обучения в зависимости от его задач, содержания и методов;

-

- развитие коммуникативных способностей обучаемого в результате осуществления совместной учебной, исследовательской, научной деятельности [Паламарчук, 2017].

Проективная стратегия предписывает создание ЭОР с возможностью модернизации, которая должна происходить по восходящей спирали, каждый виток которой представляет из себя жизненный цикл, под которым, согласно ГОСТ Р 52656-2006, следует понимать развитие электронного образовательного ресурса, начиная от замысла и заканчивая снятием с эксплуатации2.

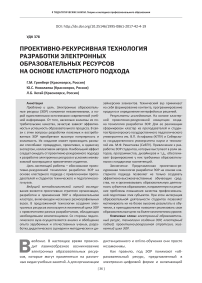

Авторами работы предлагается при разработке ЭОР использовать модель их жизненного цикла (рис. 1), которая может быть построена на основе подходов, предложенных в ГОСТ Р ИСО/ МЭК 152883.

Предлагаемая модель отражает динамику жизненного цикла ЭОР, который разбит на несколько стадий, предназначенных для формирования систем, обеспечивающих весь жизненный цикл ЭОР. Обеспечивающие системы (как и любая система) имеют свой собственный жизненный цикл, который привязывается и синхронизируется с циклом всей рассматриваемой системы. В данной модели это реализовано в виде требований ЭОР к обеспечивающим системам и услугам обеспечивающих систем, оказываемых ЭОР.

Целью каждой стадии, формирующей систему, обеспечивающую весь жизненный цикл ЭОР, является формирование определенного набора документов и технических решений, используемых в качестве исходных для последующих стадий. Этот процесс завершается проверкой предложенных решений и документов на их соответствие сформулированным требованиям и начальным условиям.

Жизненный цикл ЭОР образуется в соответствии с принципом нисходящего проектирования и носит итерационный характер:

-

– во-первых, реализованные этапы, начиная с самых ранних, циклически повторяются в соответствии с изменениями требований и внешних условий, введением ограничений и т.п.;

Рис. 1. Модель жизненного цикла электронного образовательного ресурса

Fig. 1. Model of the life cycle of an electronic learning resource

-

- во-вторых, ЭОР развивается на протяжении всего жизненного цикла. Это развитие происходит в результате действий, осуществляемых и управляемых людьми, включенными в процессы этого развития. Поэтому на каждой стадии жизненного цикла ЭОР необходимо итерационное взаимодействие авторов учебных материалов, методистов, разработчиков компьютерных средств и др.

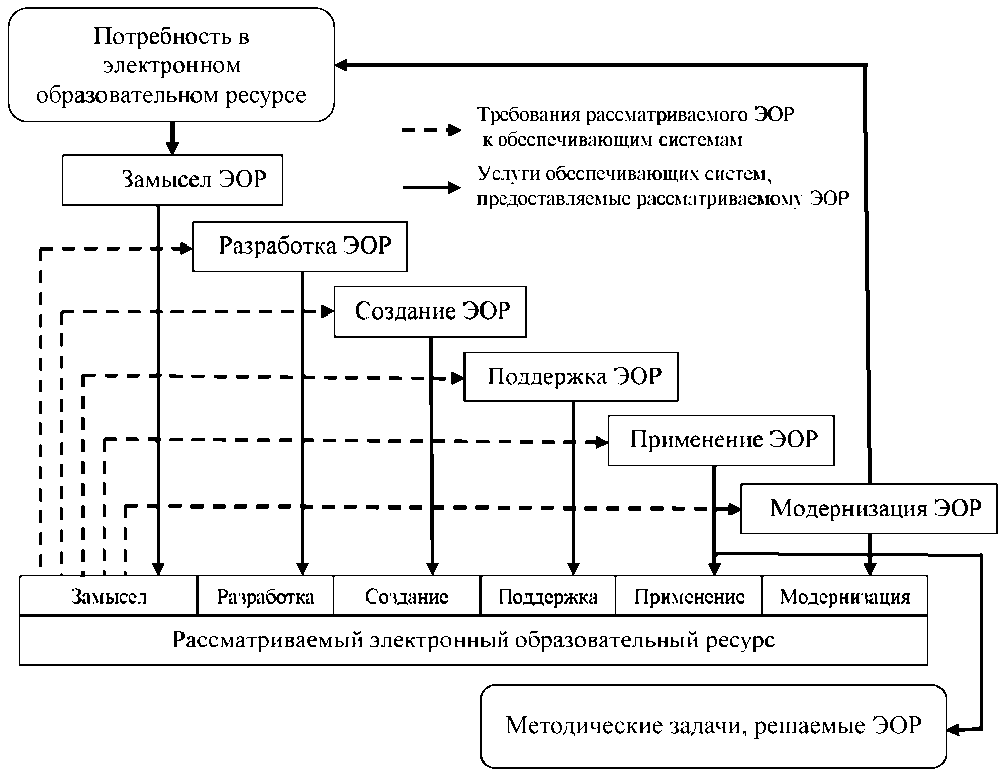

Выделим основные технологические этапы создания ЭОР (рис. 2).

Подготовка исходных материалов для создаваемых ЭОР:

-

- отбор учебных материалов и формирование основного содержания осуществляет преподаватель технического вуза;

-

- структуризацию учебного материала, разработку оглавления или сценария, подбор графических и мультимедийных объектов, компью-

- терную подготовку содержательной части ЭОР выполняют преподаватель и студенты технического вуза;

– подготовку контрольно-измерительных материалов осуществляет преподаватель технического вуза.

Создание программной структуры:

-

- определение формы реализации ЭОР, выбор инструментальных средств реализации ЭОР осуществляют студенты педагогического вуза;

-

- дизайн ЭОР, разработка экранного интерфейса, создание навигационных элементов. Этот этап может осуществляться под руководством профессионального web-дизайнера и преподавателя технического вуза совместно со студентами педагогического и технического вузов.

Компьютерную подготовку содержательной части ЭОР выполняют студенты педагогического и технического вузов.

ВЕСТНИК

Устрайёййй йьщвжйймх 6шибой\ йедочётой' / У ■ У ■ У ■ У ■ У ■ У ■ У

Рис. 2. Основные этапы технологии создания электронных образовательных ресурсов

Fig. 2. Main stages of the technology of creation of electronic learning resources

Компоновка ЭОР реализуются студентами педагогического вуза совместно с преподавателями технического вуза и методистами педагогического вуза.

Апробацию и пробную актуализацию ЭОР проводит преподаватель технического вуза. В устранении выявленных ошибок, недочетов при апробации ЭОР, а также в разработке необходимых методических указаний применения ЭОР для решения образовательных целей и задач учебной дисциплины участвуют все участники разработки ЭОР.

Со временем неизбежно появляется необходимость в модернизации ЭОР, связанной с обновлением учебного материала, изменением образовательных стандартов, новых информационных технологий, нового технологического оборудования, необходимости повышения эффектив- ности и пр. Необходимость в модернизации ЭОР определяет преподаватель технического вуза.

На основании предложенной технологии в межвузовском кластере были начаты работы по созданию и применению ЭОР различного назначения. Сам процесс разработки ЭОР силами студентов включен в учебный процесс КГПУ и СибГУ. Экспертный анализ преподавателей и анкетный опрос студентов показал и их высокую заинтересованность и мотивацию к подобной учебной деятельности. Созданные ЭОР по их потребительским качествам оцениваются экспертами довольно высоко.

Заключение. Для качественной подготовки студентов к предстоящей профессиональной деятельности необходим проект, нацеленный на решение реальной профессиональной задачи. Таким проектом может быть разработка ЭОР.

Привлечение к разработке ЭОР студентов, которые выступают в роли авторов, программистов, дизайнеров и т.д., обеспечивает формирование у них требуемых образовательными стандартами компетенций, например:

-

1) для студентов технического вуза:

-

- готовить техническую документацию в соответствии с государственными стандартами;

-

- разрабатывать методические и нормативные документы, техническую документацию, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ;

-

2) у студентов педагогических специальностей развиваются способности «решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности» [Приказ..., 2017];

-

3) совместная работа студентов технических и педагогических специальностей способствует развитию у них:

-

– готовности работать в коллективе;

-

- навыков участия в решении профессиональных задач в условиях междисциплинарного и межведомственного взаимодействия специалистов разных профилей.

Полученные в результате совместной деятельности ЭОР используются в техническом вузе для изучения и демонстрации материала учебной дисциплины. Студенты педагогического вуза представляют ЭОР как разработанные ими дидактические средства, предназначенные для объяснения изучаемого материала.

В процессе совместной деятельности студентов разнопрофильных вузов происходит их формальное, направленное на получение и / или изменение образовательного уровня и квалификации согласно определенным образовательнопрофессиональным программам и срокам обучения, образование и неформальное, заключающееся в получении знаний, умений и навыков для удовлетворения образовательных личностных потребностей, не регламентированное местом получения, сроком и формой обучения, образование студентов.

В итоге, что приобретает СибГУ:

-

- преподаватели - качественные ЭОР, компетенции в области методологии образовательных ресурсов;

-

- студенты - развитие соответствующих компетенций и приобретение необходимого опыта.

Что получает КГПУ:

-

– преподаватели – компетенции в области использования информационных технологий в промышленности;

-

- студенты - развитие соответствующих компетенций и приобретение необходимого опыта в разработке ЭОР.

СибГУ и КГПУ - возможность участия в грантах и конкурсах по разработке ЭОР.

По всей видимости, предложенная технология может дать старт в развитии учебной межвузовской интеграции, позволит создавать высококачественные и востребованные ЭОР.

Таким образом, представленная проективно-рекурсивная технология разработки ЭОР на основе кластерного подхода позволяет не только создавать эффективно высококачественные обучающие средства, но и организовывать образовательную деятельность субъектов образования, направленную на решение проблемы повышения качества профессиональной подго-

ВЕСТНИК

товки этих субъектов. При этом интеграция образовательной деятельности студентов позволяет мотивировать их на более высокие результаты в обучении, а преподавателям позволяет реализовать свои образовательные цели на более качественном уровне.

Список литературы Проективно-рекурсивная технология разработки электронных образовательных ресурсов на основе кластерного подхода

- Баженова И.В. Гринберг Г.М. Ивкина Л.М. Межвузовская кооперация субъектов образования как один из факторов повышения качества их профессиональной подготовки//Информатика и информационные технологии: Всерос. науч. конф. Челябинск: Цицеро, 2013. С. 157-162.

- Баженова И.В., Бабич Н., Пак Н.И От проективно-рекурсивной технологии обучения к ментальной дидактике: монография. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2016а. 160 с.

- Баженова И.В., Пак Н.И. Проективно-рекурсивная технология обучения в личностно ориентированном образовании//Педагогическое образование в России. 2016б. № 7. С. 7-15.

- Бужинская Н.В. Применение электронных образовательных ресурсов в процессе обучения программированию будущих учителей информатики//Педагогика: традиции и инновации: матер. II Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2012 г.). Челябинск: Два комсомольца, 2012. С. 199-202.

- Габдулганеева Д.М., Мамонтова М.Д. Обучение решению и диагностика хода решения математических задач на основе ментальных схем//Актуальные проблемы информатики и информационных технологий в образовании: матер. Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Красноярск, 2016. С. 51-54 . URL: http://elib.kspu.ru/document/17540 (дата обращения: 28.09.2017).

- Гринберг Г.М., Ивкина Л.М., Пак Н.И. Реализация компетентностного подхода в обучении студентов Сибирского государственного аэрокосмического университета//Обеспечение и оценка качества аэрокосмического образования: монография/под ред. А.Н. Геращенко, М.Ю. Куприкова, А.Ю. Сидорова. М.: Изд-во МАИ, 2013. С. 196-218.

- Гринберг Г.М., Николаева Ю.С., Хегай Л.Б. Кластерный подход к разработке электронных образовательных ресурсов для студентов технического университета//Современное состояние и пути развития информатизации образования в здоровьесберегающих условиях: междунар. науч.-практ. конф. 23 ноября. М., 2017.

- Дорошенко Е.Г., Пак Н.И., Рукосуева Н.В., Хегай Л.Б. О технологии разработки ментальных учебников//Вестник ТГПУ. 2013. № 12 (140). С. 145-151.

- Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2008. 192 с.

- Захарова И.Г., Лапчик М.П., Пак Н.И., Рагулина М.И., Тимкин С.Л., Удалов С.Р., Федорова Г.А., Хеннер Е.К. Современные проблемы информатизации образования: монография/рук. авт. кол. и отв. ред. акад. РАО, д.п.н., проф. М.П. Лапчик. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2017. 404 с.

- Косичкина А.С. Особенности проектирования и разработки электронных образовательных ресурсов для образовательной организации//Молодой ученый. 2016. № 27. С. 23-27.

- Лукьяненко М.В., Гринберг Г.М. Модель процесса усвоения содержания учебного материала средствами опережающего обучения в условиях интегрированной системы обучения//Интегрированная система профессионального образования: проблемы и пути развития: матер. Всерос. науч.-метод. конф. (26-26 октября 2012 г., Красноярск)/Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. Красноярск, 2012. С. 45-48.

- Пак Н.И. Проективный подход в обучении как информационный процесс: монография/Красноярский гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. Красноярск, 2008. 112 с.

- Пак Н.И., Хегай Л.Б. Разработка трехмерных учебных материалов на основе гипертекстовой технологии//Инновации в непрерывном образовании. 2012. № 4. С. 78-84.

- Паламарчук А.И. Применение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и дистанционные образовательные ресурсы (ДОТ) : учеб.-метод. посо-бие для препод. Версия 01. СПб., 2016. URL: https://spbspoprof.ru/userfiles/files/Паламарчук.pdf (дата обращения: 27.10.2017).

- Портер М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран. М.: Международные отношения, 1993. 896 с.

- Приказ Минобрнауки РФ от 14 декабря 2015 г. N 1457 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата)» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 20.04.2016 № 444) . URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192835/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/(дата обращения: 27.10.2017).

- Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы; перспективы использования. М.: ИИО РАО, 2010. 140 с.

- Смирнов А.В. Образовательные кластеры и инновационное обучение в вузе: монография. Казань: РИЦ «Школа», 2010. 234 с.

- Стебеняева Т.В., Ларина Т.С. Об одном подходе к проектированию современных электронных образовательных ресурсов. Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы. М.: Перо, 2016. № 1. С. 48-53.

- Kostolanyova K., Sarmanova J. Use of adaptive study material in education in E-learning environment//Electronic Journal of E Learning. 2014. Vol. 12(2). P. 172-182.

- Marinensi G., Matera C. Creating e-learning history of art courses in higher education//Journal of E Learning and Knowledge Society. 2013. 9(2). P. 81-91.

- Noesgaard S.S., Orngreen R. The effectiveness of e-learning: An explorative and integrative review of the definitions, methodologies and factors that promote e-Learning effectiveness//Electronic Journal of E Learning. 2015. Vol. 13(4). P. 278-290.

- Nortvig A.M. E-learning in poly-topic settings//Electronic Journal of E Learning. 2014. Vol. 12(2). P. 206-214.

- Olsson M., Mozelius P., Collin J. Visualisation and gamification of e-Learning and programming education//Electronic Journal of E Learning. 2015. Vol. 13(6). P. 441-454.

- Pack N.I., Grinberg G.M., Doroshenko E.G., Lukyanenko M.V., Savelyeva M.V. The model of student-centered training for master students at technical university Man in India. 2017. Т. 97, № 16. С. 27-40.

- Penman J., Thalluri J. Addressing diversity in health science students by enhancing flexibility through e-learning//Electronic Journal of E Learning. 2014. Vol. 12(1). P. 89-100.

- Raghuveer V.R., Tripathy B.K. On demand analysis of learning experiences for adaptive content retrieval in an e-learning environment//Journal of E Learning and Knowledge Society. 2015. Vol. 11(1). P. 139-156.