Проективные и опросниковые методы в контексте исследования подростков, находящихся в пенитенциарных условиях

Автор: Назарова Ирина Анатольевна, Аболонин Алексей Фдорович, Стоянова И.Я., Бохан Т.Г.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Пенитенциарная психиатрия

Статья в выпуске: 3 (84), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждаются возможности применения проективной психодиагностики в пенитенциарных условиях. В экспериментально-психологическом обследовании участвовали 155 подростков, находящихся в воспитательной колонии. Применялись методики «Рисунок человека» и опросник Басса-Дарки. Использовалась статистическая обработка результатов. Выявлены психологические особенности подростков, значимые при организации психологической помощи.

Пенитенциарные условия, несовершеннолетние правонарушители, психологические особенности, проективные и опросниковые психодиагностические методы

Короткий адрес: https://sciup.org/14295754

IDR: 14295754 | УДК: 89-071.1:343.261.1]-053.6

Текст научной статьи Проективные и опросниковые методы в контексте исследования подростков, находящихся в пенитенциарных условиях

Введение. При работе с людьми, находящимися в местах лишения свободы, необходимо учитывать особое отношение испытуемых к психологическому обследованию. Это проявляется в оборонительной позиции, когда испытуемые пытаются предугадать, чем может угрожать информация, которую они предоставят психологу [3]. В данной ситуации проективные методы работы являются основными. Их использование позволяет получить достоверную информацию [2]. В отличие от вербальных методов психодиагностики проективные методы позволяют рассмотреть целостный образ человека [10]. По представлениям Э. Ваша, термин «проективный рисунок» определяется как нечто большее, чем выразительные движения и подсознательное отражение. Он рассматривается как внутреннее содержание, выраженное посредством рисовальных движений, которые состоят из 5 элементов в различном соотношении: изученные когнитивные схемы, изначальные или трансформированные признаки и символы графической коммуникации, выразительные движения, личное толкование индивидуальной реальности, а в некоторых случаях – следы бессознательного отражения [5].

Проективные методы диагностики характеризуются замаскированностью тестирования для испытуемого, а также глобальным подходом к оценке личности. Проективные методы считаются особенно эффективными при выявлении скрытых, латентных или неосознаваемых сторон личности. К проблемам, связанным с интерпретацией результатов исследования с помощью методов проективной диагностики, относятся следующие. В отличие от тестов интеллекта или способностей при проективной диагностике практически невозможно полностью унифицировать и стандартизовать не только анализ и интерпретацию результатов, но даже и саму процедуру исследования. Конкретизируя список недостатков проективных методик, А. Анастази обращает внимание на следующие моменты: недостаточная стандар-тизованность проведения и подсчета показателей, недостаточная объективность процедур подсчета и интерпретации показателей, зависимость результатов от мастерства диагноста, отсутствие нормативных данных [1]. Подавляющее большинство опубликованных работ по валидизации проективных методик не позво-ляяет сделать однозначных выводов. Это может объясняться как сложностью самого процесса «проецирования», так и тем, что многие методики уже после своего создания были переосмыслены с точки зрения проективной психологии. При применении проективных методов работы необходимо также учитывать специфику и особенности испытуемых, так как в различных социальных слоях одни и те же явления могут восприниматься по-разному [6].

Исходя из этого, целью нашего исследования стало изучение личностных особенностей несовершеннолетних правонарушителей с зависимостью от ПАВ, находящихся в условиях ограничения свободы, с помощью проективного метода в сравнении с опросником, измеряющим проявления агрессии.

Материал исследования . В психологическом обследовании участвовали 155 подростков мужского пола в возрасте от 15 до 19 лет (средний возраст составлял 16,1±0,9 года), находящихся в воспитательной колонии для несовершеннолетних правонарушителей. Выборка проводилась на основании наличия у подростка зависимости или указания на злоупотребление психоактивными веществами в анамнезе.

При изучении социально-демографических характеристик семей подростков установлено, что в полной семье воспитывались 29,33 % испытуемых. Условия воспитания по типу гипоопеки выявлены в 44,67 % случаев, бессистемное воспитание – в 25,33 %. Материальный уровень семей оценивался испытуемыми как низкий. У родителей подростков отмечалось злоупотребление алкоголем. Запойная форма употребления алкоголя отцом имела место в 71,3 %, матерью – в 28 % случаев. На момент обследования 78 % подростков имели неполное среднее образование, 18 % подростков получили начальное образование, 2,6 % закончили 11 классов, 1,3 % получали среднеспециальное образование.

Таким образом, в ходе исследования выяснено, что дисгармоничные типы семейного воспитания, алкоголизация родителей, низкий социально-экономический статус семей являются факторами, оказывающими влияние на проявление асоциальных тенденций и формирование зависимости от ПАВ у подростков.

Учитывая особенности выборки исследования, при выборе методов психодиагностики мы руководствовались тем, что они должны быть просты в исполнении. Рисуночные методы, выявляя определённые графические феномены, позволяют опосредованно диагностировать психическое состояние, что может оказать значительную помощь в профилактике агрессивного и суицидального поведения, а также групповых эксцессов [7].

При проведении психологического обследования данной категории подростков использована проективная методика «Рисунок человека» (Венгер А. Л., 2003). Для определения структуры и выраженности агрессивных и враждебных реакций, а также сопоставления психологических характеристик, полученных с помощью проективного метода, использована методика «Опросник Баса-Дарки». Статистическая обработка данных проводилась с использованием методов математической статистики с привлечением компьютерных программ.

Первым этапом интерпретации изображений человека стало изучение его размера и расположения на листе. У большинства обследуемых (61,36 %) рисунок имеет уменьшенный размер (уменьшенным можно считать изображение человека, занимающее по высоте менее 1/3 лис- та) и располагающееся где-нибудь с края листа (у 56,81 %) (рис. 3, в оригинале располагается в угловой части листа и имеет маленький размер). Подобное изображение человека может свидетельствовать о депрессии, неприспособленности, чувстве незащищенности, а также высокой личностной тревожности. Полученные данные можно интерпретировать как состояние субдепрессии или снижение настроения.

При обилии рисунков небольшого размера также встречаются большие, громоздкие по размеру (рис. 1) фигуры (14,78 %), по-видимому, выражающие слабый внутренний контроль и экспансивность. Только у 23,86 % испытуемых размер рисунка был средним.

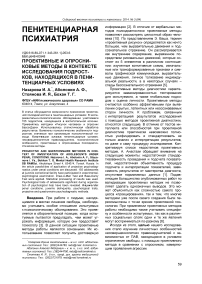

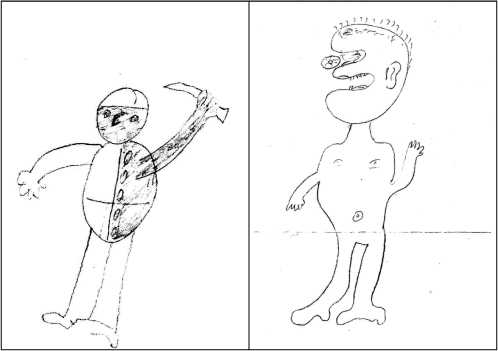

Рис. 1 . Рисунки двух подростков

Примечание. Представленные два рисунка подростков соответствуют развитию 5- и 7-летних детей. Из них 17-летний подросток Н. осуждён по ст. 161, ч. 2 (грабёж, совершённый группой лиц), 16-летний подросток Д. осужден по ст. 111, ч. 2 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью )

Далее был произведен анализ особенностей рисунка человека, который отражает некоторую общую возрастную тенденцию, объясняющуюся индивидуальным опытом, уровнем художественных способностей и другими причинами (Венгер А. Л., 2003). Количественная оценка уровня выполнения задания «Рисунок человека» была получена на основе одновременного учета как способа изображения, так и числа имеющихся основных и второстепенных деталей, а также связанности и пластичности изображения. При наличии перечисленных признаков максимальное количество баллов составляло 32, минимальное – 0 баллов. Установлено, что уровень изобразительного искусства в 14,8 % случаев соответствует возрасту от 3 до 7 лет (рис 1). Уровень развития не соответствовал возрастной норме, находился в пределах от 8 до 10 лет в 34,1 % случаев, от 11 до 13 лет – 21,59 %. Только 29,5 % рисунков соответ- ствовали возрастным нормам. Высокий процент отставания от возрастной нормы может быть связан с умственной отсталостью, органическим поражением мозга, задержкой психического развития, педагогической запущенностью, психическим заболеванием [8, 9]. При этом необходимо учитывать, что одна методика недостаточна для подобных утверждений. Требуется провести более подробное исследование состояния когнитивной сферы с применением специализированных методов психодиагностики.

Следующим шагом стало изучение способа изображения человека. Рисунок человека в большинстве случаев выполнен в фас. Признаки демонстративности (подробно изображены элементы одежды, прическа, аксессуары и т. п.) наблюдались в 62,5 % рисунков. Акцентирование на штриховке всей нарисованной фигуры или ее отдельной части имелось в 29,55 % рисунков, что характеризует тревожное состояние авторов. Ослабленный нажим наблюдался в 35,23 % рисунков, что свидетельствует о недостаточной уверенности в себе и часто встречается у пассивных, застенчивых людей. Проявление ригидных черт нашло отражение в 28,4 % рисунков, которые выражаются в обилии однообразных деталей (в навязчивом повторении одного и того же узора на одежде), в повышенной тщательности и аккуратности рисунка. Признаки инфантильности (обилие дополнительных деталей) выявлены в 13,6 % рисунков. О выраженности тревожных и демонстративных черт у аддиктивных подростков, находящихся в местах лишения свободы, свидетельствуют ранее проведённые исследования [11].

При анализе такого параметра, как пол изображенного персонажа, было обнаружено, что в 51,14 % рисунков был изображен человек мужского пола, в 4,55 % – фигура женского пола, в 44,35 % рисунков пол изображенной фигуры было определить невозможно (рис. 1).

В целом рисунки, в которых отсутствуют признаки, определяющие пол персонажа, характерны для раннего подросткового возраста . Они свидетельствуют о несформированности половой идентификации. В случаях точной половой идентификации акцентирование сексуальной сферы присутствовало в 42,9 % рисунков, что является типичным для подросткового возраста.

В некоторых рисунках можно выделить специфическую особенность изображения человека, в которых нос (как деталь, связанная с половой идентификацией) был нарисован не совсем традиционным способом (изображен в виде фаллического символа).

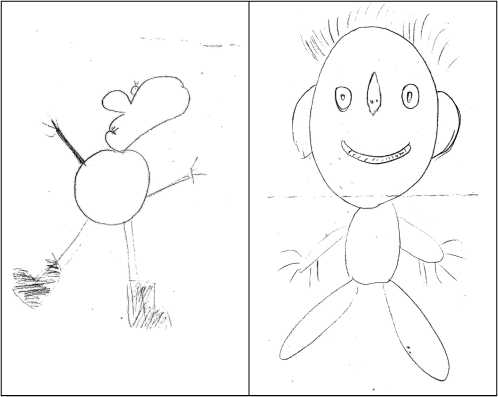

Рис. 2. Рисунок осуждённого К., 17 лет

Выполненный рисунок свидетельствует о высокой значимости сексуальной сферы при несформированности половой идентификации. Осужден по ст. 158 ч. 2 (кража)

Согласно представлениям ряда исследователей, испытывающий сексуальные проблемы подросток, вероятнее всего, будет акцентироваться на таких символах, как галстук, карманы или ширинка брюк, и т. п. Для подростков данной группы детали мужской атрибутики, связанные с «офисной» и «джентльменской» одеждой, не приемлемы.

В настоящем исследовании встречаются рисунки, в которых мужская грудь изображается подобно женской (рис. 2). По нашему представлению, это свидетельствует о несформирован-ной половой идентификации и проявлении эмоциональной незрелости.

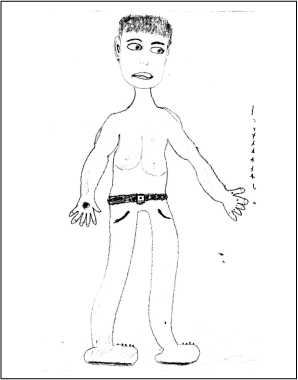

Рис. 3 . Выражение агрессии и асоциальности на рисунках обследуемых подростков

Рисунки двух подростков 17 и 18 лет. Первый подросток осужден по ст. 158 ч. 3 (кража с незаконным проникновением в жилище), второй подросток осужден по ст. 162 ч. 2 (разбой, совершенный группой лиц)

Далее нами рассмотрен способ изображения отдельных частей человеческого тела, которые отражают устойчивые личностные особенности. Слабые, короткие, плохо прорисованные ноги выявлены в 15,9 % изображений, что наблюда- ется при выраженной неуверенности, слабости, ощущении никчемности, состоянии упадка духа. Спрятанные за спиной или засунутые в карманы руки изображены в 10,2 % рисунков, что интерпретируется как признак отказа от общения с окружением [12].

При выполнении задания по стандартной инструкции испытуемые в 23,86 % случаев конкретизировали изображаемый персонаж. Это были изображение инопланетянина, монстра, заключенного, военного, шута и других персонажей. Данное обстоятельство может свидетельствовать о том, что подростки играют соответствующую роль в коллективе, а изображение пьяницы, наркомана, преступника, представителя власти говорит о наличии антисоциальных тенденций.

Учитывая особенности контингента обследуемых, в ходе анализа рисунков акцент сделан на характеристиках агрессивности и проявлении асоциальных тенденций. Принимая во внимание многогранность проявлений агрессивности, сначала мы оценивали ее только как способность причинить вред другим людям (рис. 3). Физическая агрессия подростков нашла отражение в 34,09 % выполненных рисунков (изображение кулака, руки, поднятые вверх, закрашенные или подчеркнутые кисти рук, уменьшенный размер головы, изображение оружия). Кроме того, о внутреннем состоянии агрессии и враждебности свидетельствует выражение лица, недружелюбно-угрюмое выражение встречалось в 14,8 % изображений. При анализе других аспектов агрессивного поведения обнаружено 14,7 % изображений с яркими проявлениями вербальной агрессии. Данное обстоятельство проявлялось соответствующим изображением формы рта (рис. 3). Сильное подчеркивание ушей выявлялось в 63,64 % изображений, что характерно для людей, придающих особое значение тому, что о них говорят. Это свидетельствует о выраженности такой агрессивной реакции, как подозрительность по отношению к окружающим. У 8 % испытуемых персонаж был нарисован в профиль, что является выражением негативизма.

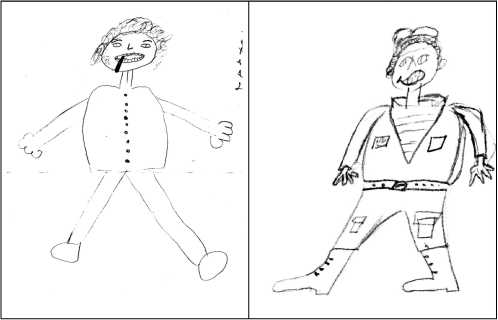

В рисунке человека асоциальность проявляется, прежде всего, в том, что резко нарушены стандартные нормы изображения, определяется пренебрежение к социальным нормам, нарушение социальной иерархии (рис. 4, рис. 1).

По мнению А. Л. Венгера, любое упоминание элементов антиобщественного поведения в рисунке служит признаком антисоциальных тенденций. Это люди, которые в целях получения необходимого внимания окружающих нарушают социальные нормы. У обследуемых подростков подобные тенденции выявлены в 35,2 % случаев.

Рис. 4 . Рисунок осужденного подростка, 17 лет Выполненный рисунок свидетельствует о высокой степени асоциальности и оппозиционности

Изображение курящего человека (рис. 3) рассматривается как проявление оппозиционных и антисоциальных тенденций, поскольку существует запрет на курение на основной территории колонии (рис. 4).

При использовании опросника Баса-Дарки получены высокие показатели по шкалам: «физическая агрессия», «подозрительность», «вербальная агрессия», «чувство вины».

При сравнении результатов данных методик с помощью непараметрического критерия корреляции Спирмена обнаружены следующие взаимосвязи. Установлена корреляционная взаимосвязь между рисунками, в которых излишне подчеркнуты уши, и шкалами Баса-Дарки, включая негативизм (r=-0,32) и подозрительность (r=-0,22). Эти данные подтверждают интерпретацию рисуночного теста в качестве излишней озабоченности тем, что о тебе говорят окружающие. Также выявлены взаимосвязи между размещением рисунка на листе и индексами враждебности (r=-0,27) и подозрительности (-0,33). Эти особенности интерпретируются как депрессивные признаки.

Мужская половая принадлежность персонажа взаимосвязана с косвенной агрессией (r=0,24) и раздражительностью (r=0,22). Видимо, по представлениям испытуемых, человек мужского пола отличается несдержанностью в проявлении своих агрессивных тенденций.

Анализ проявлений в рисунках признаков органического поражения головного мозга позволил выявить взаимосвязь с таким параметром опросника, как косвенная агрессия. Данная корреляция объясняется недостаточной способностью контролировать собственные негативные эмоции, которые выявляются в экспрессивных действиях, непосредственно реализующиеся в окружении.

В проведенном исследовании получены новые данные о взаимосвязи такого параметра, как изображение пояса в рисунке, и вербальной агрессии (r=-0,26). Учитывая классическую ин- 9. терпретацию данной детали одежды, можно предположить, что у несовершеннолетних правонарушителей сексуальное напряжение трансформируется в вербальную форму агрес- 10.

сивного поведения.

Обобщая результаты психологического исследования и социально-демографические характеристики условий воспитания подростков,

находящихся в колонии, следует отметить, что неблагоприятные условия воспитания, алкоголизация родителей, низкий социальноэкономический уровень семьи являются факторами риска формирования различных вариантов аддиктивных расстройств.

Использование проективной методики «Рисунок человека» позволило выявить психологические особенности подростков, включая склонность к депрессивным реакциям, подозрительность, несформированность половой идентификации. Выявляется высокий процент подростков с отставанием от возрастной нормы, агрессивными и асоциальными проявлениями.

Проведённый корреляционный анализ рисуночного теста и опросника, направленного на выявление агрессивных и враждебных реакций, показал высокий уровень совпадения результатов, полученных с их помощью. Полученные результаты необходимо учитывать при создании программ психологической помощи подросткам, находящимся в пенитенциарных услови-

ях.