Проектное управление в структуре профессиональных компетенций государственных и муниципальных служащих

Автор: Гридчин Александр Анатольевич, Пашкевич Андрей Викторович

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 5, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрывается сущность проектного управления как одной из важных компетенций государственных и муниципальных служащих. Проекты как предмет управления характеризуют: невозможность достижения результатов в ходе текущей деятельности, инновационность, достаточная сложность выполнения, высокий уровень рисков, ограниченность ресурсов, получение дополнительного эффекта. Управление региональными и муниципальными проектами является одним из видов целеориентированного управления, наряду с программно-целевым и стратегическим. Их осуществление в единой связке «проект - программа - стратегия» является важной «составляющей» белгородского опыта проектного управления, получившего признание на федеральном уровне. Представлены результаты социологического опроса, которые свидетельствуют не только о достижениях в управлении региональными и муниципальными проектами (количество проектов, число участвующих в их разработке и реализации), но и нерешенные проблемы, связанные с имплементацией проектной деятельности в должностной регламент для государственных и муниципальных служащих, тенденций ее смещения к повседневной (функциональной) деятельности, недостаточной осведомленностью персонала о проектных заданиях и обеспечивающих их мероприятиях, недостаточным ресурсным обеспечением. Проектному управлению в наибольшей степени соответствует демократический стиль руководства. Основные требования к руководителям проектов - профессионализм, управленческий опыт, широкое образование, организаторские способности.

Проект, проектная деятельность, проектное управление, государственная служба, муниципальная служба, профессиональные компетенции, профессиональная компетентность, структура, стиль руководства, проблема управления, социологический опрос

Короткий адрес: https://sciup.org/149134570

IDR: 149134570 | УДК: 005.8:351.08 | DOI: 10.24158/spp.2020.5.3

Текст научной статьи Проектное управление в структуре профессиональных компетенций государственных и муниципальных служащих

Как бы не изменялось на протяжении своего существования общество, некоторые общечеловеческие ценности во все времена оставались неизменными. Например, всегда и во всех странах ценились знания и люди, владеющие ими и успешно применяющие их на практике. Именно к ним обращались за советами, за квалифицированной помощью, просили разрешить споры и т. д. Современное общество не только не утратило уважения к знаниям, но еще больше повысило их значимость. В настоящее время добиться профессиональной самореализации и иметь приличные материальные блага просто невозможно, не получив высокого уровня образования и не являясь высококвалифицированным специалистом. В наш век инновационной экономики недостаточно просто иметь узкие знания только по своей специальности, необходимо также обладать широкой эрудицией. Обеспечить это в состоянии только высшее образование.

О повышении значения высшего образования для современного общества лучше всего свидетельствуют статистические данные. Например, если в 30-х гг. ХХ в. всего лишь 15 % выпускников школ во всех странах мира продолжали свою учебу в высших учебных заведениях, то к 80-м гг. данный показатель достиг 30 %. В настоящее время во многих государствах количество выпускников школ, поступивших в вузы, составляет от 70 до 90 %. Причем, особенно высок данный показатель в высокоразвитых странах, где самыми активными темпами происходит развитие экономики и социальной сферы [1, с. 114] (таблица 1).

Таблица 1 – Доля выпускников школ, поступающих в высшие учебные заведения в разных странах мира, %

|

№ п/п |

Страна |

2008 |

2018 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

1 |

Южная Корея |

85 |

96 |

|

2 |

Финляндия |

88 |

94 |

|

3 |

США |

83 |

82 |

Продолжение таблицы 1

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

4 |

Дания |

67 |

80 |

|

5 |

Россия |

69 |

76 |

|

6 |

Норвегия |

81 |

76 |

|

7 |

Канада |

58 |

62 |

|

8 |

Израиль |

56 |

62 |

|

9 |

Китай |

16 |

40 |

|

10 |

Бразилия |

21 |

39 |

|

11 |

Индия |

12 |

15 |

Из приведенных в таблице данных прослеживается общемировая тенденция поведения выпускников школ. Явно выражено желание большинства молодых людей данной возрастной группы продолжить свое образование именно в высших учебных заведениях. Следовательно, бывшие школьники стремятся получить высшее профильное образование для того, чтобы в дальнейшем наиболее эффективно реализоваться в профессиональной деятельности в качестве высококвалифицированных специалистов, а также иметь достойное материальное вознаграждение. Очевидно, что молодые люди по всему миру выражают заинтересованность в получении высшего образования, связывая его с качеством своей дальнейшей жизни. Таким образом, значимость данного уровня образования явно повышается.

Особенно заинтересованы в получении высшего образования молодые люди из тех стран, которые в последние десятилетия взяли курс на активное развитие экономической и социальной сферы жизнедеятельности общества. Это касается Индии, Китая, Южной Кореи. Например, в настоящее время количество студентов из Китая и Индии составляет более 55 млн человек. В Индии насчитывается более 20 млн человек, что составляет 23,6 % валового охвата населения страны [2, с. 19]. В Китае в настоящее время количество обучающихся в высших учебных заведениях достигло почти 37 млн человек, что составляет 42,7 % валового охвата населения страны.

Следует отметить, что абитуриенты развивающихся стран поступают в большом количестве в вузы не только на территории своего государства, но также и за рубежом. Как правило, это обусловлено недостаточным количеством вузов, способных принять всех желающих и обеспечить им получение качественного высшего образования.

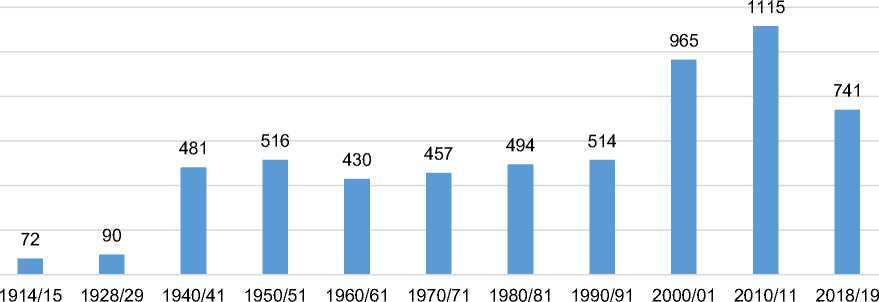

Если говорить о России, то здесь также налицо увеличение числа поступающих в вузы в первом десятилетии XXI в. и некоторое снижение в дальнейшем по причине закрытия в нашей стране части высших учебных заведений, признанных неэффективными. Что же касается количества, то по данным 1927 г. в вузах РСФСР обучалось 114,2 тыс. студентов, в 1940 г. – 478,1 тыс., в 1960 г. – 1,5 млн. В 2009 г. количество студентов в Российской Федерации достигло рекордной цифры – 7,4 млн человек, после чего наблюдалось снижение данного количественного показателя. Так, данные 2010 г. свидетельствуют о том, что количество студентов составило только более 3 млн человек. На сегодняшний день количество студентов в России составляет около 4,19 млн человек [3, с. 58]. Столь существенное уменьшение количества обучающихся в вузах социологи связывают не только с уменьшением количества самих высших учебных заведений, как уже было отмечено ранее, но еще и с российской «демографической ямой», затронувшей именно данное поколение.

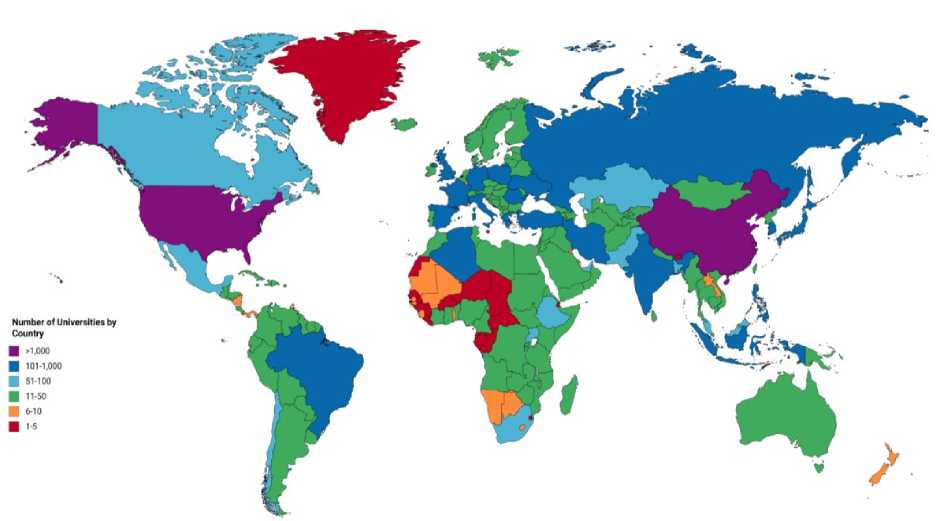

О важности высшего образования также свидетельствует увеличение количества высших учебных заведений во всем мире. Причем, если в США и Европе увеличивается непосредственно количество существующих образовательных организаций (так называемых филиалов), то в большинстве других развивающихся стран образуются новые разнопрофильные высшие учебные заведения, которые выпускают специалистов тех профессий, которые еще 10 лет назад можно было получить только за рубежом. Данная тенденция свидетельствует о том, что повышение ценности высшего образования признается на уровне государственной власти. Наибольшее количество университетов в настоящее время имеется в развитых странах и в государствах, в которых наблюдается высокий и быстрый экономический рост. Лидерами в данном направлении являются США и Китай, где функционируют более тысячи вузов. В Китае, например, в настоящее время насчитывается 2 880 высших учебных заведений.

Большое количество высших учебных заведений имеется в таких государствах, как Россия, Индия, Франция, Германия и т. д. Причем, если в Европе студенты обучаются в достаточно «старых» университетах, многие из которых были созданы еще в прошлые века, то в странах Азии такие учебные заведения открылись сравнительно недавно и тенденция к увеличению их количества сохраняется по сей день.

В африканских государствах ситуация с вузами одна из самых неблагоприятных в мире. На континенте их слишком мало, а в некоторых странах Африки они и вовсе отсутствуют. Также на сегодняшний день наблюдается неблагоприятная тенденция к снижению количества университетов во многих странах Латинской Америки, например, Аргентине, Перу, Колумбии, Венесуэле и т. д. Данная ситуация напрямую связана с неблагоприятным экономическим положением этих стран.

Распределение количества высших учебных заведений по странам мира показано на рисунке 1 [4].

Рисунок 1 - Количество университетов в странах мира на 2019 год, шт.

В России наблюдается увеличение количества вузов на протяжении всего существования нашей страны, если не считать последнего десятилетия. Динамика количества высших учебных заведений в Российской Федерации наглядно показана на рисунке 2 [5].

Рисунок 2 - Динамика количества вузов в России с 1914 по 2019 гг.

Анализ статистических показателей рисунка указывает на снижение количества вузов в России в последнее десятилетие. Данная ситуация связана с тем, что в 2013 г. был поднят вопрос о ликвидации неэффективных вузов, выпускники которых получают крайне некачественное образование, по причине чего, не имея возможности устроиться по профилю, пополняют ряды безработных. Для решения этой проблемы был проведен мониторинг, на основании которого Минобрнауки России был опубликован список высших учебных заведений, подлежащих реорганизации. Всего на основании мониторинга неэффективными были признаны 373 вуза и их филиала, которые и были реорганизованы [6].

Очевидно, что большое значение для прогрессивного, динамичного социально-экономического развития России имеет не только количество в стране вузов и студентов, но также и качество образования. В противном случае, даже имея на руках диплом специалиста, выпускник не сможет найти работу, поскольку просто не будет соответствовать требованиям рынка труда, т. е. полученные им знания будут недостаточными.

Качество знаний студентов показывает рейтинг университетов. Специалисты, которые имеют на руках дипломы вузов, находящихся в первых рядах рейтинга, являются желанными работниками в огромном количестве компаний по всему миру, которым работодатели готовы платить внушительные суммы за их профессиональную деятельность.

На сегодняшний день высшие строки рейтинга QS занимают такие университеты, как Гарвардский и Стэнфордский (США), Кембриджский и Оксфордский (Великобритания), Федеральная политехническая школа Лозанны (Швейцария) и т. д. Российские вузы, к сожалению, не попадают в число лучших, что неутешительно. Следует сказать, что во времена СССР многие высшие учебные заведения страны давали образование, не уступающее западным университетам, а по уровню своей образованности отечественные студенты занимали третье место в мире. В настоящее время по данному показателю Россия стоит на 41-м месте.

Неудивительно, что в нашей стране с каждым годом возрастает количество желающих получить качественное образование за рубежом. Страной, в которой сегодня учится больше всего студентов из России, является Германия. В вузах этого государства обучается приблизительно 11,5 тыс. россиян. На втором месте находятся США, где численность русских студентов составляет примерно 5,4 тыс. человек. Примерно такое же количество (5,3 тыс.) обучается в Чехии [7, с. 5].

О значимости высшего образования для государства говорят цифры финансирования данной отрасли из бюджета страны. Например, в Южной Корее на финансирование образования из федерального бюджета тратится 2,9 % средств, в США – 3,5 %, в Швеции 3,6 %. В России на эти нужды направляется всего 1,6 % от общегосударственных расходов. Кроме того, необходимо указать, что в России на финансирование высшего образования тратится 3,5 % от ВВП страны, в то время как в США данный показатель составляет 4,2 %, а в Швеции достигает 5 % [8, с. 18].

В российских университетах наблюдается недостаток в доступе к исследовательским работам по причине отсутствия необходимого дорогостоящего оборудования и т. д. Складывающаяся тенденция определяет, что в настоящий момент без проведения серьезных исследовательских работ на базе университетов, прежде всего технических, невозможно освоить профессию в том объеме, который обусловлен современными требованиями, т. е. вопрос опять упирается в необходимость федерального финансирования [9].

Таким образом, важность высшего образования, необходимость его трансформации, соответствующей времени, в настоящее время просто не вызывает сомнений. Существующая система образования, где за основу взяты лекционные занятия, несколько устарела. Безусловно, современная эпидемия коронавируса, уже оказавшая радикальное влияние на развитие и функционирование основных сфер жизнедеятельности общества, в том числе на направленность и содержание высшего образования, будет оказывать его и в ближайшем будущем. В новых условиях от преподавателей и студентов требуется большая самостоятельность, ответственность, организованность, знание новых средств и способов передачи информации. Соответственно, это требует значительных материальных и финансовых вложений со стороны государства. Однако без них говорить о повышении уровня высшего образования, его престижа просто не приходится. Следует помнить, что в современном мире основным богатством государства являются не только полезные ископаемые и иные материальные ресурсы, а люди и, прежде всего, их знания.

Ссылки:

-

1. Левичкина Е.А. Роль высшего образования в современном мире // Инновационная наука. 2019. № 8. С. 114–119.

-

2. Харе М. Идеологические изменения в интернационализации высшего образования в Индии // Международное высшее образование. 2015. № 78. с. 18–23.

-

3. Константинов А.К. Образование в России // Эксперт. 2020. № 2. С. 56–59.

-

4. Количество университетов в современном мире [Электронный ресурс] // Новости Узбекистана. URL:

-

5. Демидова М.К. Сколько в России вузов в 2019 году [Электронный ресурс] // Я-капиталист. URL: https://yakapitalist.ru/fi-nansy/skolko-v-rossii-vuzov-v-2019-g/ (дата обращения: 07.04.2020).

-

6. Более 370 вузов и филиалов признаны Министерством образования и науки РФ неэффективными [Электронный ресурс] // Гарант-Образование. URL: https://edu.garant.ru/relevant/main/519144/ (дата обращения: 07.04.2020).

-

7. Филипова И.А., Сучков С.Н. Роль и значение образования в современном обществе // Вестник Ульяновского государственного технического университета. 2018. № 3. С. 4–6.

-

8. Образование в цифрах: 2019 : краткий статистический сборник / Н.В. Бондаренко, Л.М. Гохберг, Н.В. Ковалева [и др.]. М., 2019. 96 с.

-

9. Константинов А.Д. На дне знаний [Электронный ресурс] // Эксперт Onlain. URL: https://expert.ru/russian_re-

porter/2019/16/na-dne-znanij/ (дата обращения: 07.04.2020).

(дата обращения: 07.04.2020).

Редактор: Грицай Екатерина Анатольевна Переводчик: Меньшикова Екатерина Игоревна

Список литературы Проектное управление в структуре профессиональных компетенций государственных и муниципальных служащих

- Полькина С.Н. Компетентностный подход как методологическая основа обновления содержания образования [Электронный ресурс]. URL: psihdocs.ru/kompetentnostnij-podhod-kak-metodologicheskaya-osnova-obnovlen.html (дата обращения: 26.05.2020)

- Тюрикова С.А. Технологическое обеспечение развития коммуникативных универсальных учебных действий у учащихся 5-7 классов средствами иностранного языка [Электронный ресурс] // Науковедение: интернет-журнал. 2014. № 4 (23). С. 108-117. URL: https://naukovedenie.ru/PDF/108PVN414.pdf (дата обращения: 26.05.2020)

- Тюрикова С.А. Технологическое обеспечение развития коммуникативных универсальных учебных действий у учащихся 5-7 классов средствами иностранного языка [Электронный ресурс] // Науковедение: интернет-журнал. 2014. № 4 (23). С. 108-117. URL: https://naukovedenie.ru/PDF/108PVN414.pdf (дата обращения: 26.05.2020)

- Анисимов С., Анисимова Е. Управление проектами. Российский опыт. СПб., 2006. 240 с.

- Косарин С.П. Инновационные проекты в сфере государственного и муниципального управления // Муниципальная академия. 2016. № 1. С. 60-63

- Кремнева Ю.В. Проблемы развития проектного управления в России: социологический подход: дис.. канд. социол. наук: 22.00.08. Н. Новгород, 2005. 157 с.

- Данакин Н.С., Захаров В.М. Теоретические и технологические основы компетентностного подхода к государственному и муниципальному управлению: монография. Белгород, 2019. 270 с.

- Простов А.Ф., Гагарин Б.В. Компетентность и социальная экспертиза проектов // Компетентность. 2012. № 6 (97). С. 4-9.