Проектный подход к экологическому воспитанию в профессиональной образовательной организации

Автор: Тебенькова Елена Александровна

Журнал: Непрерывное образование: XXI век @lll21-petrsu

Рубрика: Кадровые и методические ресурсы непрерывного образования

Статья в выпуске: 2 (26), 2019 года.

Бесплатный доступ

актуальность профессионального экологического воспитания обусловлена стратегическими целями государства и новыми компетенциями в актуализированных Федеральных государственных образовательных стандартах среднего профессионального образования и Федеральных государственных образовательных стандартах ТОП-50, связанными с обеспечением безопасности окружающей среды в ходе профессиональных работ. В статье отмечена недостаточная разработанность терминологии в пространстве профессионального экологического воспитания. Формируя терминологическое поле, автор, опираясь на гуманитарную трактовку воспитания, рассматривает профессиональное воспитание как процесс, систему и деятельность, направленные на развитие качества обучающихся в личностном и профессиональном аспектах. С учетом современных требований к подготовке специалиста представлено авторское определение профессионального экологического воспитания. Результатом экологического воспитания в профессиональной образовательной организации предложено обозначить культуру экологической безопасности обучающихся как элемент экологической культуры. На основе проведенной диагностики сформированности культуры экологической безопасности у обучающихся колледжа автор фиксирует низкий уровень по всем выделенным показателям, выделяя проблему, связанную с необходимостью целенаправленного формирования компонентов. Для решения этой проблемы обоснован проектный подход. В статье представлены концептуальные аспекты проекта по созданию методической системы формирования компонентов культуры экологической безопасности у обучающихся колледжа: цели, функциональные направления, результаты, мероприятия и технологии.

Профессиональное воспитание, экологическое воспитание в профессиональной образовательной организации, проектный подход, проект, культура экологической безопасности обучающихся профессиональной образовательной организации

Короткий адрес: https://sciup.org/147226097

IDR: 147226097 | УДК: 371.487

Текст научной статьи Проектный подход к экологическому воспитанию в профессиональной образовательной организации

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» целью государственной молодежной политики определено «создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны» [1]. Такая постановка цели включила воспитание в число стратегических общенациональных приоритетов, что обусловило определение новых ориентиров, отраженных в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России» (2009) [6], «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (2015).

В то же время в Стратегии развития воспитания воспитательный процесс не отвечает идеям непрерывности образования. В документе уделено внимание в основном воспитанию детей в школе, но отсутствуют понятие, ориентиры и механизмы воспитательной деятельности в профессиональных образовательных организациях (ПОО). Интерес к воспитанию в ПОО значительно возрос с 2016 г., что связано с включением в профессиональные требования субъектных и личностных характеристик специалиста и отражением их в общих компетенциях актуализированных ФГОС СПО.

Терминологический аппарат в пространстве профессионального воспитания. В гуманитарной трактовке воспитание определяется как работа с человеческим качеством . Философское понимание обозначает качество как меру человеческой сущности [9, с. 5]. Содействие становлению человеческой сущности происходит в ходе педагогического взаимодействия. Целью непрерывного образования в этом случае становится «развитие способности человека с момента пробуждения самосознания активно влиять на содержание и направление своего воспитания» [9, с. 5]. Задача же воспитания - педагогически содействовать тому, чтобы право и возможность каждого обучающегося в плане непрерывного личностного роста успешно реализовывались.

В научных трактовках феномена воспитания В. А. Караковского, Л. И. Новиковой, Н. Л. Селивановой [10] выделены следующие уровни его осуществления: процессуальный, системный, деятельностный.

На основе анализа работ в сфере теории профессионального воспитания (Е. В. Бондаревская, Э. Ф. Зеер, С. А. Картошкин, И. А. Колесникова, Л. И. Новикова и др.) представим воспитание в ПОО как процесс, систему и деятельность.

И. Ф. Исаев определяет профессиональное воспитание как «целенаправленный процесс, способствующий успешной социализации, гибкой адаптации обучающихся и соотнесению возможностей своего «Я» с требованиями общества и профессионального сообщества; формированию готовности обучающихся к эффективному самопознанию, саморазвитию, самоопределению, самовоспитанию, самореализации, идентификации с будущей профессией, ее деятельностными формами, ценностями, традициями, общественными и личностными смыслами» [8, c. 68].

Процесс воспитания осуществляется непрерывно как во время учебных занятий, так и во внеучебное время. Осуществление процесса воспитания в его целостности на практике реализуется через создание воспитательной системы.

Воспитание в ПОО – это сложная открытая система, включающая обучающихся, преподавателей и мастеров производственного обучения как основных субъектов воспитательного взаимодействия, ориентированная на содействие личностному развитию и профессиональной идентификации, организуемая посредством отбора ценностного содержания и реализации соответствующих воспитательных технологий, в условиях специально создаваемой развивающей среды .

Воспитание обучающихся в ПОО – целенаправленная деятельность преподавателей и мастеров производственного обучения по организационнопедагогическому сопровождению обучающихся по программам СПО, включающему:

-

- определение и создание педагогических условий для личностного развития обучающихся на основе общечеловеческих, отечественных и профессиональных ценностей через диагностическую, аналитическую, конструктивную, корректирующую, проектировочную, организаторскую, ценностно ориентирующую деятельности;

-

- социально-педагогическую поддержку обучающихся в образовательной деятельности и профессионально-личностном развитии через коммуникативную, социально- и практикоориентированную деятельности;

-

- создание условий для самореализации личности посредством организации творческой, проектной, исследовательской деятельности обучающихся, участия в конкурсном движении WorldSkills.

В ПОО воспитательная деятельность организуется по следующим приоритетным направлениям: развитие карьеры, молодежное предпринимательство, студенческое самоуправление, гражданско-патриотическое воспитание, культурно-творческое воспитание, спортивное и здоровьесберегающее воспитание, экологическое воспитание.

В 2018 г. в мониторинге по основным направлениям деятельности ПОО впервые была исследована воспитательная деятельность. Анализ программ воспитательной работы 3914 ПОО разной ведомственной принадлежности показал, что более половины из них оцениваются как плохие и очень плохие. От 15 до 34 баллов (по шкале 100 баллов) получили 36,7 % программ («оценка плохо»). Менее чем на 15 баллов были оценены 23,9 % программ (оценка очень плохо) [5, с. 86]. В выводах экспертного анализа воспитательных программ отмечено, что большинство ПОО, разрабатывая программы воспитательной работы, действуют шаблонно. В программах основной акцент сделан на стандартных и хорошо «обкатанных» направлениях воспитания, таких как патриотическое, культурно-творческое, спортивное. Бизнес-ориентирующее и экологическое направления проработаны слабо. Так, мероприятия по экологическому воспитанию составляют всего 6 % от всех мероприятий (три мероприятия в среднем в программе) [5, с. 88].

В связи с декларируемым в ФЗ «Об охране окружающей среды» принципом всеобщности и комплексности экологического образования в среднем профессиональном образовании обязательны его организация, а также экологическое просвещение в целях формирования экологической культуры обучающихся [4, ст. 71, 74].

С учетом другого принципа, указанного в этом законе («презумпции экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности» [4, ст. 1]), в профессиональную подготовку будущих специалистов включено требование формировать у обучающихся с общей компетенцией желания «содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях» и профессиональную компетенцию «обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении... работ». Реализация указанных требований возможна при интеграции профессионального обучения и экологического воспитания.

Теоретико-методологические и методические аспекты экологического воспитания в профессиональных образовательных организациях в научных источниках освещены крайне недостаточно. Вариант модели экологического воспитания представлен в работе М. А. Забориной [7].

Представим авторское определение. Экологическое воспитание обучающихся ПОО - часть экологического образования, целенаправленный процесс и деятельность преподавателей и мастеров производственного обучения, ориентированные на формирование у обучающихся экологических знаний, мотивационных и ценностных оснований компетенций в сфере обеспечения экологической безопасности осваиваемой профессиональной деятельности и в жизни.

В качестве основного результата экологического воспитания в ПОО считаем целесообразным определить культуру экологической безопасности обучающихся как элемент общей экологической культуры.

Согласно ФЗ «Об охране окружающей среды», экологическая безопасность - это «состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий» [4, ст. 1].

Не претендуя на полное отражение содержания понятия, определим культуру экологической безопасности обучающихся ПОО как личностное качество, включающее совокупность общих и специальных экологических знаний и умений (компетенций) по минимизации экологических аспектов осваиваемой профессиональной деятельности, ценностных оснований и нормативных требований в области охраны окружающей среды, экологически безопасные деятельность и поведение будущего специалиста.

Проблема формирования культуры экологической безопасности (КЭБ) обучающихся в теории и методике естествознания является достаточной новой и слабо разработанной. Так, некоторые вопросы понимания сущности и структуры этого качества личности раскрыты в работах Е. П. Богдановой [11].

В структуре КЭБ обучающихся ПОО выделим компоненты:

-

- когнитивный (знание экологических аспектов осваиваемой профессиональной деятельности и их нормирования, умения по их идентификации и оценке, владение способами минимизации значимых экологических аспектов);

-

- нормативно-аксиологический (ценностное отношение к природе, к жизни и здоровью личности, безопасной жизнедеятельности и профессиональной деятельности, желание соблюдать нормативные требования к качеству окружающей среды);

-

- практический активно-деятельностный опыт участия в природоохранных мероприятиях, проектах по благоустройству городской среды, общественных объединениях по защите природы, опыт экологически безопасного ведения профессиональных работ.

Обоснование проблемы формирования культуры экологической безопасности обучающихся в Курганском государственном колледже и подходов к ее решению. Актуализированные ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50 для укрупненной группы специальностей 08.00.00 «Техника и технологии строительства» в качестве образовательных результатов включают ранее упомянутую общую компетенцию (ОК 7): «Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях», а также профессиональную компетенцию (ПК 3.5): «Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных, работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов».

В Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» сделан акцент на необходимости модернизации и экологизации строительной отрасли, повышении комфортности городской среды [3].

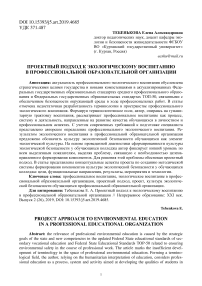

Экспресс-диагностика студентов 3-го курса (157 человек) в мае 2018 г. по показателям: владение специальными экологическими знаниями и умениями (когнитивный компонент), владение ценностями и нормами экологически безопасной деятельности (нормативно-аксиологический компонент), опыт участия в экологических мероприятиях, проектах, клубах (практический активнодеятельностный компонент) показала, что большинство студентов по каждому показателю имеют низкий уровень (рис. 1).

Владение специальными Владение ценностями и нор- Опыт участия в экологиче-экологическими знаниями и мами экологически безопас- ских мероприятиях, проек-умениями ной деятельности тах, клубах

синий – низкий уровень, красный – средний (достаточный) уровень, зеленый - высокий уровень

Рис. 1. Показатели сформированности компонентов КЭБ обучающихся ПОО

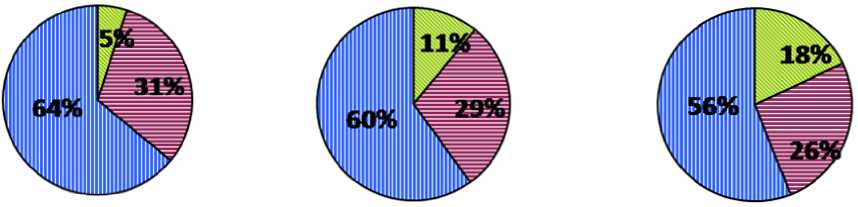

Уровень сформированности КЭБ у 60 % обучающихся колледжа также низкий (рис. 2).

синий – низкий уровень, красный – средний (достаточный) уровень, зеленый - высокий уровень

Рис. 2. Уровень сформированности КЭБ обучающихся колледжа

Таким образом, можно фиксировать противоречие между требованиями к будущим специалистам строительной отрасли, обозначенными в целевых документах, и фактическим результатом профессиональной подготовки. Для его разрешения необходимо переосмыслить содержание подготовки обучающихся и способы его реализации не только в обучении, но и воспитательном процессе, чтобы обеспечить формирование компонентов КЭБ обучающихся на высоком и среднем уровнях.

Основной методологией в решении данной проблемы послужили подходы:

-

- системный – способствует построению методической системы формирования компонентов КЭБ обучающихся на принципах необходимой целостности и позволяет системно подойти к изучению лучших отечественных практик и систем экологического воспитания в ПОО;

-

- компетентностный – позволяет рассматривать результаты экологопрофессиональной подготовки в СПО как единство профессионально и лич-

- ностно наполненных компонентов: экологических знаний, умений, владения ценностями и нормами, профессионально и личностно значимого опыта безопасной деятельности;

-

- личностно-деятельностный - позволяет формировать КЭБ как профессионально значимое качество личности обучающихся, способствующее обеспечению защищенности природной среды и жизненно важных интересов обучающихся от возможного негативного воздействия в процессе профессиональной деятельности и обычной жизнедеятельности будущих специалистов;

-

- проектный - актуальный и прогрессивный подход для достижения стратегических целей экологического воспитания, позволяет использовать соответствующие компетенции, инструменты и технологии для эффективного получения результатов, достижения показателей и цели деятельности.

Вспомогательные подходы позволяют моделировать и совершенствовать элементы системы профессионального экологического воспитания: экологогуманитарный (ориентирован на гуманитаризацию и экологизацию обучения), аксиологический (ориентирован на включение ценностного содержания и адекватных технологий его реализации в модулях междисциплинарных курсов), средовой (дает возможность управления процессом формирования и развития обучающегося, осуществляемого через специально создаваемую среду), кластерный (обнаруживает механизмы интеграции и актуализации ресурсов собственных и социальных партнеров для решения возникающих задач).

Решение проблемы повышения уровня сформированности компонентов КЭБ обучающихся целесообразно осуществлять в форме проекта. Проект - совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение значимых уникальных результатов в условиях неопределенности, временных, ресурсных и иных ограничений. Основные признаки проекта : а) ограниченность во времени; б) наличие новизны (уникальности); в) ограниченность по ресурсам; г) наличие конкретной измеримой цели и результатов [12].

Для разработки проекта мы использовали рекомендации, составленные БелГУ [13].

Далее представим концептуально содержание проекта по экологическому направлению профессионального воспитания1.

Содержание проекта

Название проекта «Создание и внедрение методической системы формирования компонентов культуры экологической безопасности студентов ГБПОУ “Курганский государственный колледж” в условиях реализации актуализированных ФГОС СПО, ФГОС ТОП-50» (Строитель зеленого Зауралья). Сроки реализации проекта : 01.09.2018 – 30.06.2021.

К формулированию цели проекта предъявляются следующие требования:

-

- отражение ожидаемого социально-экономического полезного эффекта от реализации проекта;

- наличие измеримых количественных показателей и сроков их достиже-

- ния;

-

- достижимость в реальных условиях, в которых осуществляется проект [13].

Исходя из выявленной проблемы и указанных требований к целеполаганию, цель проекта : обеспечить сформированность компонентов культуры экологической безопасности на среднем и высоком уровнях не менее чем у 70 % обучающихся укрупненной группы специальностей 08.00.00 «Техника и технологии строительства» ГБПОУ «Курганский государственный колледж» к 30 июня 2021 г.

Для достижения цели выделены 4 функциональных направления : «Организационно-педагогическое обеспечение проекта», «Формирование когнитивного компонента КЭБ студентов», «Формирование нормативноаксиологического компонента КЭБ студентов», «Формирование активнодеятельностного компонента КЭБ студентов».

Традиционно в рамках воспитательной работы в ПОО организуются календарные экологические мероприятия: субботники, уборка территорий, посадка цветов, деревьев, Дни защиты от экологической опасности, экоуроки, экоквесты и другое. Однако подобная практика экологического воспитания имеет существенные недостатки, например: 1) мероприятия не представляют единой системы; 2) цели мероприятий не равны целям экологического воспитания; 3) в методике проведения мероприятий отсутствуют вводная ценностно ориентирующая часть и рефлексивная заключительная часть. В результате мероприятие проведено, но воспитательные эффекты не достигнуты.

В проекте предложен комплекс целеориентированных мероприятий , который организован по функциональным направлениям так, что позволяет получить результаты, выйти на запланированные показатели и достичь цели.

Приведем пример такой логики по функциональному направлению «Формирование когнитивного компонента культуры экологической безопасности студентов» (табл. 1).

Формирование когнитивного компонента КЭБ студентов связано со следующими результатами реализации проекта:

-

- внесен раздел «Технологии зеленого строительства» в междисциплинарные курсы профессиональных модулей за счет часов вариативной части до 10.06.2019 г.;

-

- проведена олимпиада «Экология. Безопасность. Строительство» с участием не менее 20 студентов - до 29.11.2019 г.;

-

- проведена научно-практическая конференция «Зеленые технологии в строительстве: вызовы и возможности прорыва» с участием не менее 70 студентов - до 10.02.2020 г.

Таблица 1

Взаимосвязь мероприятий, результатов и показателя формирования когнитивного компонента культуры экологической безопасности студентов

|

Мероприятие |

Результат |

|

1.1. Разработка содержания раздела «Технологии зеленого строительства» |

1. Внесен раздел «Технологии зеленого строительства» в междисциплинарные курсы профессиональных модулей за счет часов вариативной части до 10.06.2019 г. |

|

2.1. Проведение Дней знаний по экологической безопасности |

2. Проведена олимпиада «Экология. Безопасность. Строительство» с участием не менее 20 студентов – до 29.11.2019 г |

|

2.2. Разработка положения об олимпиаде «Экология. Безопасность. Строительство» |

|

|

2.3. Разработка заданий олимпиады «Экология. Безопасность. Строительство» |

|

|

Показатель: владение специальными экологическими знаниями и умениями |

|

Позитивная динамика показателей сформированности нормативноаксиологического компонента КЭБ студентов» обеспечивается комплексом результатов:

-

- проведен студенческий фестиваль «Ценности ответственного строительства» с участием не менее 200 студентов, включающий: круглый стол с участием социальных партнеров «Умный город», проведение флэш-моба «Мы ЗА», профессиональные пробы для школьников «Буду строителем», конкурс социальных проектов/рекламы, мастер-класс «Тропостроение в ООПТ» - до 10.03.2021 г.;

-

- проведено не менее 12 встреч со спикерами в сфере экологической безопасности (эксперты, ученые, волонтеры, специалисты, урбанисты, руководители региональных программ и проектов).

Для формирования активно-деятельностного компонента КЭБ студентов имеют значение результаты:

-

- создан отряд эковолонтеров (не менее 30 участников), работающий по направлениям «События», «Тропостроение», «Благоустройство» до 15.11.2018 г.;

-

- обучено не менее 6 эковолонтеров на базе ассоциации «Большая Байкальская тропа» до 01.09.2019 г.;

-

- создан клуб «Зеленое Зауралье» как место обсуждения актуальных проблем экологии, благоустройства городских территорий, подготовки массовых природоохранных мероприятий, разработки социальных проектов;

-

- реализованы 3 социальных проекта с участием не менее 300 обучающихся - не позднее 1 мая 2021 г.

В 2018/19 уч. г. проведены следующие мероприятия: обучающиеся приняли участие во всероссийском экоквесте «Живая планета»; проведены Дни знаний об экологической безопасности, олимпиада «Экология. Безопасность. Строительство»; начата работа по экосоциальному проекту «Экотропа на Увале»; проведены встречи со специалистом по урбанистике, директром предприятия «Экохит».

В методике проведения мероприятий используются технологии «точка кипения», проектной деятельности, рефлексивные, позволяющие студентам осознанно применять экологические знания и умения. Эти технологии позволяют также формировать и другие профессионально значимые компетенции: умение работать в команде, принимать и аргументировать решение. Особое значение имеют коммуникационные площадки: вебинары, круглые столы, встречи, где живое общение с успешными мотивированными специалистами способно дать идеи решения актуальных экологических проблем, послужить точкой личностного роста и самореализации обучающихся.

Результаты промежуточной диагностики сформированности компонентов КЭБ обучающихся свидетельствует о позитивной динамике показателей (табл. 2), а значит, и об эффективности реализуемых проектных мероприятий.

Таблица 2

Результаты промежуточной диагностики КЭБ обучающихся

|

Показатель |

2-й курс 2018 г. (160 чел.) |

3-й курс 2019 г. (160 чел.) |

|

Основной показатель Количество обучающихся с высоким и среднем уровнем культуры экологической безопасности, % |

40 (09.2018) |

46 (05.2019) |

|

Аналитические показатели: Количество обучающихся, владеющих специальными знаниями на высоком и среднем уровнях, % |

36 (09.2018) |

41 (05.2019) |

|

Количество обучающихся, владеющих ценностями и нормами экологически безопасной деятельности на высоком и среднем уровнях, % |

40 (09.2018) |

45 (05.2019) |

|

Количество обучающихся, активно участвующих в экологических видах деятельности, % |

44 (09.2018) |

52 (05.2019) |

Таким образом, в современных условиях организация профессионального экологического воспитания регламентируется не только программой. Ряд проблем, таких как: формирование элементов общих компетенций, экологической культуры; проведение крупных воспитательных мероприятий; пролонгированных мероприятий по благоустройству городских территорий, тропостроению, может быть вынесен для проектного решения. Использование проектного подхода позволяет системно в заданные сроки решить проблему при прозрачности способов управления и конкретности показателей и результатов.

Список литературы Проектный подход к экологическому воспитанию в профессиональной образовательной организации

- Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р. «Концепция долгосрочного социально экономического развития Российской Федерации до 2020 года». [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - URL: http://static.government.ru/media/files/aaooFKSheDLiM99HEcyrygytfmGzrnAX.pdf. - (дата обращения 21.05.2019).

- Распоряжение Правительства Российской Федерации № 996-р от 29.05.2015 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - URL: http://static.government.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf. - (дата обращения 21.05.2019)

- Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038. - (дата обращения 21.05.2019).

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/ - (дата обращения 01.04.2019).

- Бикбулатова, А. А. Мониторинг программ воспитания и социализации обучающихся / А. А. Бикбулатова // Новые горизонты профессионального образования. XII Международный конгресс-выставка «Global education - образование без границ», 18-19 декабря 2018, Москва. - Москва, 2018. - 454 с.

- Данилюк, А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования: проект / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков // Российская академия образования. - Москва: Просвещение, 2009 - 29 с.

- Заборина, М. А. Экологическое воспитание студентов учреждений среднего профессионального образования: дис.... канд. пед. наук: 13.00.08 / Заборина Мария Алексеевна; [Место защиты: Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского http://tksu.ru]. - Калуга, 2015. -192 с.

- Исаев, И. Ф. Интегративная модель профессионального воспитания в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования / И. Ф. Исаев // Новые горизонты профессионального образования. XII Международный конгресс-выставка «Global education - образование без границ», 18-19 декабря 2018, Москва. - Москва, 2018. - 454 с.

- Колесникова, И. А. Смыслы и логика подготовки педагога-воспитателя (отклик на появление профессионального стандарта специалиста в области воспитания) / И. А. Колесникова // Непрерывное образование: XXI век. - 2015. - Вып. 1 (9). - Электрон. дан. - URL: http://lll21.petrsu.ru. - (дата обращения 30.11.2018).

- Мудрик, А. В. Воспитание / А. В. Мудрик // Российская педагогическая энциклопедия / гл. ред. В. В. Давыдов - Москва: Большая Российская энциклопедия, 1993. - Т. 2. - С. 166-168.

- Богданова, Е. П. Культура экологической безопасности и ее формирование у детей как условие бесконфликтных отношений с окружающей социоприродной средой [Электронный ресурс] / Е. П. Богданова, Т. С. Куприянова // Фундаментальные исследования. - 2014. - № 9-7. - С. 1602-1607. - Электрон. дан. - URL: http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=35111. - (дата обращения 01.04.2019).

- Глоссарий. [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - URL: http://conspo.bsu.edu.ru/documents/glossarij.pdf. - (дата обращения 17.10.2018).

- Методические рекомендации по разработке и оформлению презентации проекта. - [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - URL: http://conspo.bsu.edu.ru/documents/metod.rekomendacii.pdf. - (дата обращения 17.10.2