Проектный подход к управлению качеством городской среды: поиск новых возможностей

Бесплатный доступ

Обоснована целесообразность использования проектного подхода к управлению качеством городской среды. Это связано с проводимой политикой комплексного территориального развития, которая приобретает все более системный характер. Акцент сделан на использование проектного подхода в управлении качеством городской среды для повышения его эффективности. Особо подчеркивается целесообразность поиска новых эффективных механизмов и инструментов реализации Национального проекта «Инфраструктура для жизни» на региональном и местном уровнях. В качестве объекта рассматривались города разной численности населения в рамках субъекта РФ (крупнейшие, крупные, большие), включенные в состав опорных населенных пунктов РФ. Была сформулирована цель: выявить возможности и ограничения городов разной численности в развитии городской среды в новых условиях. Методы исследования включали: тематический обзор источников (нормативных документов, монографий и научных статей, аналитических материалов, статистической информации); анализ городов региона (Челябинской области), матричный анализ влияния Национального проекта на качество городской среды. Гипотезой послужило предположение о том, что качество городской среды и потенциал развития различаются в городах разного статуса (по численности населения, социально-экономической ситуации и др.), что необходимо учитывать при формировании расселенческого каркаса территорий (опорные населенные пункты) и инфраструктуры для жизни населения.

Крупнейшие города, крупные города, большие города, нацпроекты, опорные населенные пункты, качество городской среды

Короткий адрес: https://sciup.org/147251220

IDR: 147251220 | УДК: 332.12 | DOI: 10.14529/em250203

Текст научной статьи Проектный подход к управлению качеством городской среды: поиск новых возможностей

Следует констатировать, что на сегодняшний день актуальность научных исследований и практических разработок по проектному управлению социальной сферой возрастает. Востребованность национальных проектов связана с тем, что это наиболее эффективный способ достижения целей национального развития, имеющих приоритетное значение на определенном этапе развития государства. Для этого требуются значительные ресурсы, предполагается четко обозначенный конечный результат [1].

В широком спектре исследований, посвященных изучению качества жизни населения, был выделен конкретный аспект – это качество городской среды. Автор полагает, что целесообразно использовать проектный подход к управлению социальной сферой, в частности, к управлению качеством городской среды, что связано с преимуществами проектного управления (ПУ), необходимостью согласованности интересов по вопросам организации городской среды; наличием количественно измеримой цели, которая предполагает достижение целевых показателей в установленные сроки; обеспеченностью ресурсами, необходимостью их эффективного использования; разработкой оптимального межведомственного взаимодействия в процессе реализации проектов; учете типовых и вариативных составляющих проектов по развитию городской среды [2].

Активность дискуссий по проектному управлению усилилась в связи с разработкой и реализацией национальных проектов (НП) РФ. Отмечу, что преимущества проектного подхода проявились при реализации национальных проектов в последние десятилетия. Для понимания эволюции проектного управления выделю несколько периодов в развитии института НП в России.

2005–2018 гг. Разработана программа приоритетных национальных проектов, которые были синхронизированы с Федеральными целевыми программами (ФЦП) и совместно с ними осуществлялись «инвестиции в человека» по разным направлениям. Речь идет о 4-х проектах: «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Здоровье» и «Образование». Происходило накопление опыта, разработка нормативного и методического обеспечения НП.

2019–2024 гг. Проектное управление посредством НП приняло системный, масштабированный характер с широким региональным участием. В этот период реализовались 16 национальных проектов: 4 по развитию человеческого потенциала, 3 по качеству среды для жизни, в том числе НП «Жилье и городская среда» (03.12.2018– 31.12.2024), 9 НП по развитию экономического потенциала.

С 2025 г. реализуются новые важнейшие национальные проекты, которые призваны решать проблемы, жизненно важные для страны, региона, конкретной территории, отдельного человека. На каждом уровне управления проектами (федеральном, региональном, муниципальном) решаются вопросы, входящие в компетенцию органов соответствующего уровня управления. Один из важнейших новых НП – «Инфраструктура для жизни», в структуру этого НП входят 12 федеральных проектов (ФП), в том числе ФП «Формирование комфортной городской среды». Реализация этого ФП предусматривает повышение благоустройства не менее 30 тысяч общественных территорий. Из новаций этого периода отмечу формирование опорных населенных пунктов во всех регионах РФ, разработку мастер-планов (стратегических и тематических), использование инфраструктурных меню.

Сегодня широко обсуждается концепция опорных населенных пунктов (ОНП). Однако исследования этого вопроса имеют свою историю, начиная с теории центральных мест [3–5] до современных концепций В.С. Хорева о «опорном каркасе расселения» [6], Г.М. Лаппо об опорной сети населенных пунктов [7].

Последнее время пространственный подход учитывается в разработке и реализации НП, рассматривается в контакте расселения населения в рамках каркаса, создаваемого ОНП [8; 9]; значительное внимание уделяется увязке отраслевых и региональных процессов развития территорий;

акцент смещается в сторону комплексного подхода к формированию условий для жизнедеятельности людей на конкретных территориях (НП «Инфраструктура для жизни»).

Практика реализации национальных проектов в РФ показала, что, наряду с пониманием целей, задач, целевых ориентиров, необходим адекватный механизм реализации проектов, выстраивание соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей взаимодействие участников проекта на разных уровнях управления.

Особое значение придается институциональной поддержке, по мнению В.А. Крюкова, Е.А. Коломак именно институциональная поддержка обусловливает региональные различия как с точки зрения имеющихся возможностей, так и с позиции перехода к инновационно ориентированному развитию [10].

Сегодня актуализируется и развивается институциональное оформление проектной деятельности, оно значительно расширено и закреплено в соответствующих нормативно-правовых докумен-тах1.

В настоящее время интенсивно развиваются исследования теоретического, методического и прикладного характера по поиску наиболее адекватных способов управления социальной сферой. В этом контексте автор сфокусировался на проектном управлении качеством городской среды. В качестве объекта рассматривались города разной численности (крупнейшие, крупные, большие), включенные в состав ОНП РФ. Была сформулирована цель: выявить возможности и ограничения городов разной численности в развитии городской среды в новых условиях. Цель конкретизировалась в задачах, которые поставлены как вопросы: о целесообразности и преимуществах проектного подхода в управлении качеством городской среды в современных условиях; о новых подходах и инструментарии ПУ городской средой в рамках НП (целевые модели ОНП, мастер-планы, инфра- структурное меню др.); о возможностях конкретных городов, которые необходимо учитывать при реализации НП «Инфраструктура для жизни».

Методы исследования включали: тематический обзор источников (нормативных документов, монографий и научных статей, аналитических материалов, статистической информации); компаративный анализ городов региона (Челябинской области), матричный анализ влияния Национального проекта на качество городской среды. Гипотезой послужило предположение о том, что качество городской среды и потенциал развития территорий различаются в городах разного статуса (по численности населения, социально-экономической ситуации и др.), что необходимо учитывать при формировании расселенческого каркаса территорий (опорные населенные пункты) и инфраструктуры для жизни населения.

Теория и методы

О целесообразности и преимуществах проектного подхода к управлению социальной сферой можно судить по публикациям ученых по данной тематике. В научном сообществе широко представлены исследования по проектному управлению, которые активно обсуждаются в литературе. Различные аспекты программно-проектного подхода, в том числе по стратегическому управлению экономическими системами разрабатывались А.И. Татаркиным [11], Д.А. Гайнановым и И.Д. Закировым [12], механизмы управления социально-экономическим развитием территорий исследовались И.Л. Авдеевой, И.О. Задоренко [13], региональные аспекты проектного управления акцентировались в работах Д.В. Алтухова [14], вопросы внедрения проектного управления в органах государственной власти анализировались в научных трудах Н.Г. Гаджиева, С.А. Коноваленко, М.Н. Трофимова [15], использование проектного подхода применительно к муниципальным образованиям (крупным городам) разрабатывались Е.Б. Шулеповым, К.А. Задумкиным, А.А. Щербаковой [16].

По проблематике проектного управления ведутся исследования зарубежными учеными [17].

Среди опубликованных работ по данной тематике следует отметить исследования в следующих направлениях [18]:

-

- проектные подходы в рамках стратегического планирования и программно-проектного подходов, где отмечено, что национальные проекты в современной России должны быть встроены в полноценную модель стратегического планового управления [11, 19];

-

- использование проектного управления в экономической сфере (СМП, поддержка индивидуальных предпринимателей, производительность труда, моногорода, цифровая экономика);

-

- использование проектного управления в социальной сфере: (здравоохранение, образование,

ипотека, жилье, ЖКХ, городская среда, безопасные и качественные дороги);

-

- в методологическом обеспечении выстраивания процессов управления и эффективности проектной деятельности [13, 20].

Действительно, от выбора методологии выстраивания процессов управления зависит эффективность работы, а также качество конечных результатов, направленных на социально-экономическое развитие территорий. Автор считает, что для повышения качества управления проектами в регионе необходимо применять гибкие управленческие формы, адаптировать их путем вовлечения в данный процесс малых проектных групп, состоящих из представителей органов власти, биз-нес-структур, научно-образовательных организаций [13].

В рамках реализации новых НП в теоретическом и методологическом плане рассматриваются вопросы об опорных населенных пунктах. В 2021 г. в открытый дискурс введено это понятие.

Теоретической базой для разработки новых подходов послужили работы зарубежных ученых В. Кристаллера, А. Леша [3–5]. Так, в теории В. Кристаллера используется понятие «центральное место», которое понимается как населенный пункт, выполняющий функцию центрального обеспечения соответствующими услугами (не только себя, но и окружающие населенные пункты). Теория центральных мест исходит в первую очередь из равномерности пространственной организации и равенства социальных и экономических условий (варьируются лишь транспортные издержки) [21].

Теория В. Кристаллера получила развитие в работах А. Леша. Он рассматривал методы формирования системы расселенческого каркаса из крупных городов и основных дорог, в то же время его главный интерес был связан с размещением производства относительно населения [5].

Среди отечественных авторов отмечу В.С. Хорева и Г.М. Лаппо. Именно Б.С. Хоревым было предложено понятие «опорный каркас расселения» для выражения иерархически организованной совокупности населенных пунктов разного уровня (узлов опорного каркаса расселения) и связывающих их магистралей (линейных элементов опорного каркаса расселения). Развитие теории каркасно-сетевой структуры продолжилось в работах Г.М. Лаппо [7], он исследовал городские агломерации как ключевые узлы опорной сети населенных пунктов. Это направление стало доминирующими в современной российской экономической географии [21].

Современные разработки связаны с исследованиями Э. Маркварта, Н.Н. Киселевой, Д.П. Соснина, М. А. Федотова [21; 22], Д.С. Вахрукова [8]. По мнению Э. Маркварта, Н.Н. Киселевой, Д.П. Соснина концепция центральных мест при- знается одной из важнейших методологических основ пространственной организации общества, что в значительной мере ориентировано на улучшение снабжения потребителей. Центральность места определяется на основании глубокого и полного анализа реальных ареалов охвата различными услугами и инфраструктуры. По их мнению, внедрение опорных населенных пунктов в современной России должно стать обеспечением равноценных условий жизни для людей, проживающих в различных населенных пунктах, в т. ч. удаленных, малолюдных и сжимающихся [21].

В исследовании Д.С. Вахрукова [8] отмечается, что в рамках новой Стратегии пространственного развития (СПР – 2030) в качестве ключевых инструментов ее реализации рассматривается сеть опорных населённых пунктов, обеспечивающая устойчивость системы расселения, повышение экономической связанности и рост качества жизни на всей территории страны. При этом в СПР и НП закреплены важнейшие принципы развития территорий: дифференцированный подход к развитию населенных пунктов (стабильное развитие сильных регионов и помощь регионам, нуждающимся в дополнительной поддержке); комплексный подход к развитию инфраструктуры; переход к эффективной модели расселения, основанной на системе населённых пунктов (сформирован единый перечень из 2160 опорных пунктов в РФ)2.

Новые подходы и инструментарий синхронизированы с СПР – 2030 г., национальными целями развития, НП, реализуемыми с 2025 г.

В 2025 г. с учетом реализации национальной цели развития «Комфортная и безопасная среда для жизни»3 и в продолжение задач формирования комфортной городской среды начинает действовать новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». Его особенность заключается в комплексном, межотраслевом характере, предполагающем достижение сбалансированного социально-экономического развития территорий4.

В новом нацпроекте предусмотрено, что к 2030 году качество жизненной среды, включая обновление жилищного фонда, благоустройство, водоснабжение, доступность транспорта в опорных населенных пунктах должно вырасти на 30 % по сравнению с 2019 годом, к 2036-му – на 60 %5.

В новом проекте точками роста предполагаются опорные населенные пункты, которые будут выполнять роль каркаса, поддерживающего социально-экономическое развитие своих и прилегающих территорий. В исследовании О.В. Кузнецовой [9] говорится о видах ОНП, это: новые точки роста, стратегические населённые пункты, которые обеспечивают безопасность государства и обслуживают критическую инфраструктуру (в том числе крупнейшие населённые пункты в составе закрытых административно-территориальных образований); города-ядра городских агломераций; иные населённые пункты, в том числе те, где есть риск ухудшения социально-экономической ситуации (проблемные моногорода, города, численность населения которых сокращается ускоренными темпами).

Следует отметить важность определения методических основ разработки модели ОНП. В настоящее время идут поиски единых подходов к ее формированию. Поскольку ОНП в разных регионах значительно различаются по географии, климатическим условиям, размещению производительных сил, схемам расселения, необходимо провести их типологизацию. Это, в свою очередь, потребует разработки целевых моделей ОНП (в которых будут учтены типовые и региональные компоненты) как системы планирования мероприятий по достижению целевого уровня качества среды для жизни.

Методологическим инструментарием при этом могут стать мастер-планы6 (это стратегии пространственного развития, ориентированные на решение социальных и экономических вопросов населения), «инфраструктурные меню»7 для выбо- ра инструментов реализации проектов: инфраструктурные бюджетные и специальные казначейские кредиты, льготные займы из средств Фонда национального благосостояния, инфраструктурные облигации, а также активное использование механизмов государственно-частного партнерства.

Результаты

В РФ большинство населения живет в крупнейших, крупных и больших городах. Они являются центрами деловой, научной, культурной жизни населения. При этом важно, чтобы в них были созданы хорошие условия для жизни, в частности благоприятная городская среда. При этом в целом нельзя допустить ухудшения социальноэкономической ситуации в населенных пунктах.

Драйвером социально-экономического развития регионов РФ были национальные проекты 2019–2024 г. В Челябинской области результаты реализации НП «Жилье и городская среда» признаны в целом успешными, однако некоторые негативные тенденции в регионе не были смягчены или преодолены. Для анализа ситуации была рассмотрена характеристика городов Челябинской области, представленная в табл. 1. Для анализа были выбраны города разной численности (крупнейший, крупные, большие) и разного статуса по концентрации производства (из 5 городов – 4 моногорода), по вхождению в агломерации (все 5 городов находятся в составе агломераций).

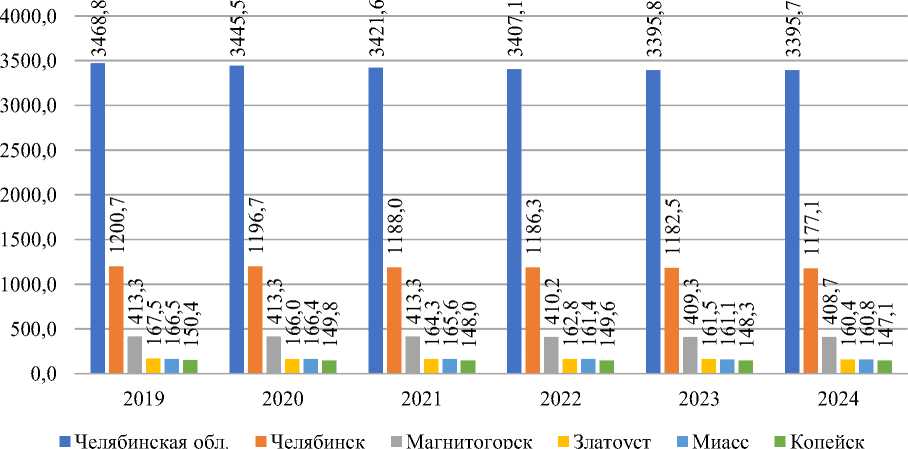

Население пяти анализируемых городов Челябинской области составляет 60,4 % от общей численности населения региона. Более трети проживает в региональном центре. 4 из 5 городов являются моногородами. Челябинская область, один из немногих субъектов РФ, где сосредоточено большое количество моногородов (МГ) – 16, в которых проживает более 30 % населения области. На территории области 3 агломерации: северная («Горный Урал»), центральная (Челябинская), южная (Магнитогорская межрегиональная). Челябинск и Магнитогорск являются ядрами соответствующих агломераций. Во всех анализируемых городах сложная демографическая ситуация, их (города) следует определить как убывающие, причем на достаточно продолжительном периоде – 2019–2024 гг. (этот период соответствовал действию НП 2019–2024 гг. «Жилье и городская среда»). Об этом свидетельствует понижательный тренд численности населения региона (рис. 1).

Динамика численности населения городов Челябинской области и самого региона за период действия НП (2019–2024 гг.) свидетельствует об убывании численности населения, причем в городах Златоуст и Миасс оно наибольшее в процентном отношении. Это моногорода с рисками ухудшения социально-экономической ситуации [23], где возможности для повышения КЖН ниже, чем в региональном центре, Магнитогорске и Копейске.

Таким образом, следует констатировать негативные моменты в развитии анализируемых городов: продолжительное снижение численности населения, кризисное состояние социально-экономической сферы в МГ.

Для выявления ситуации и вектора развития городской среды был проведен анализ качества городской среды городов Челябинской области за период действия НП «Жилье и городская среда» (2019–2024 гг.) на основе Индекса качества городской среды (ИКГС), рассчитанного Министерством строительства и жилищно-коммунального

Таблица 1

Характеристика городов Челябинской области, 2024 г.*

|

Регион/ город |

Численность населения, тыс.чел., 2024 г. |

Доля в регионе, % |

Прирост/ убыль за 5 лет, тыс.чел.. (2019–2024 гг.) |

Демограф. тренд |

Вхождение в агломерацию |

Статус |

|

Челябинская обл. |

3395,70 |

–73,10 |

Убывающий |

|||

|

Челябинск |

1177,06 |

34,7 |

–23,66 |

Убывающий |

Челябинская |

МГ |

|

Магнитогорск |

408,72 |

12,0 |

–4,54 |

Убывающий |

Магнитогорская межрегиональная |

МГ |

|

Златоуст |

160,37 |

4,7 |

–5,60 |

Убывающий |

«Горный Урал» |

МГ |

|

Миасс |

160,84 |

4,7 |

–5,60 |

Убывающий |

«Горный Урал» |

МГ |

|

Копейск |

147.19 |

4,3 |

–2,65 |

Убывающий |

Челябинская |

– |

|

Итого |

60,4 |

–42,05 |

* Составлено автором по данным: Регионы России. Социально-экономические показатели. URL: (дата обращения: 11.05.2025). База данных показателей муниципальных образований. URL: (дата обращения: 11.05.2025).

хозяйства РФ (табл. 2). Согласно методике расчета ИКГС максимальный балл комплексной оценки составляет 360 (при оценке ИКГС более 50 % баллов качество городской среды считается благопри-ятным)8.

За шесть лет реализации проекта «Жилье и городская среда» ИКГС в Челябинской области вырос во всех анализируемых городах. Макси-

– ниже. Наибольший прирост ИКГС за период действия НП «Жилье и городская среда» в Магнитогорске, минимальный – в Златоусте. Лидирует крупный город – Магнитогорск, а не административный центр региона – Челябинск. Моногорода Челябинской области показывают неплохие результаты по оценке ИКГС, что не скажешь о Копейске, не имеющего статуса МГ, где нет градооб-

Рис. 1. Динамика численности населения городов Челябинской области 2019–2024 гг. тыс. чел.

* Составлено автором по данным: База данных показателей муниципальных образований. URL: (дата обращения: 11.05.2025).

Таблица 2

ИКГС городов Челябинской области, 2019–2024 гг., балл.*

|

Города |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

2023 |

2024 |

Изменение 2024/2019 |

|

Челябинск |

161/5 |

170 |

183 |

204 |

202 |

215/5 |

54 |

|

Магнитогорск |

184/1 |

189 |

204 |

224 |

215 |

245/1 |

61 |

|

Златоуст |

173/3 |

180 |

180 |

180 |

191 |

225/3 |

52 |

|

Миасс |

178/2 |

180 |

191 |

211 |

228 |

236/2 |

58 |

|

Копейск |

162/4 |

177 |

179 |

180 |

180 |

216/4 |

54 |

* Составлено автором по данным: Индекс качества городской среды – инструмент для оценки качества материальной городской среды и условий её формирования. URL: https://xn (дата обращения: 11.05.2025).

Прим. Цветом выделены значения, если набрано меньше половины от максимального количества баллов мальное значение ИКГС в 2024 г. в Магнитогорске, минимальное – в Копейске. При этом в 2024 г.

сравнение со средним значением по РФ ИКГС (220 баллов) показало, что в 3-х городах он выше, в 2-х разующего предприятия, которое, как правило, берет на себя социальные функции по развитию города.

Индекс качества городской среды отражает комплексную оценку городской среды, он включает важнейшие компоненты по разным аспектам жизнедеятельности людей. Представлялось целесообразным оценить изменение ИКГС городов

Челябинской области за период действия проекта «Жилье и городская среда» по шести направлениям (максимальный балл по каждому направлению – 60). Для этого представлена оценка ИКГС по компонентам за 2019 г. (табл. 3), которая подлежала сравнению с 2024 гг.

В 2019 г. из всех компонентов ИКГС приоритеты в оценке выстроились следующим образом (в порядке убывания суммарных баллов по группе городов): а) жилье и прилегающие пространства – 184 балла, при этом лидер среди городов – Магнитогорск, аутсайдер – Челябинск; б) уличнодорожная сеть – 156 баллов, лидер среди городов – Копейск, аутсайдер – Челябинск; общегородское пространство – 151 балл, лидер среди городов – Златоуст, аутсайдеры – Челябинск, Копейск; социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства – 149 баллов, лидер среди городов – Миасс, аутсайдер – Копейск; в) общественно- деловая инфраструктура и прилегающие пространства – 117 баллов, лидер среди городов – Магнитогорск, аутсайдеры – Златоуст, Миасс; озелененные пространства – 111 баллов, лидер среди городов – Златоуст, аутсайдеры – Магнитогорск, Копейск.

Отмечу неблагоприятную ситуацию: менее 50 % баллов ИКГС по отдельным компонентам (неблагополучно) зафиксировано во всех анализируемых городах (5 компонентов – в Челябинске, 3 компонента – Златоуст, Копейск, Миасс, 1 компонент – Магнитогорск).

Отмечу, что явных городов-лидеров по компонентам ИКГС нет, они меняются из года в год; к городам-аутсайдерам следует отнести Копейск.

Для сравнения представлен ИКГС городов Челябинской области по компонентам за 2024 г. (табл. 4).

Ситуация в 2024 г. значительно улучшилась,

Таблица 3

ИКГС городов Челябинской области по компонентам, 2019 г., балл.

|

Города |

А |

Б |

В |

Г |

Д |

Е |

Итого по компонентам |

|

Челябинск |

33 |

23 |

23 |

25 |

29 |

28 |

161 |

|

Магнитогорск |

45 |

27 |

20 |

30 |

32 |

30 |

184 |

|

Златоуст |

31 |

30 |

26 |

23 |

29 |

34 |

173 |

|

Миасс |

40 |

32 |

22 |

23 |

33 |

28 |

178 |

|

Копейск |

35 |

34 |

20 |

16 |

26 |

31 |

162 |

|

Всего по группе городов |

184 |

146 |

111 |

117 |

149 |

151 |

858 |

* Составлено автором по данным: Индекс качества городской среды – инструмент для оценки качества материальной городской среды и условий её формирования. URL: https://xn (дата обращения: 11.05.2025).

Прим. 1. Цветом выделены значения, если набрано меньше половины от максимального количества баллов Прим. 2. А – Жилье и прилегающие пространства, Б – Улично-дорожная сеть, В – Озелененные пространства, Г – Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства, Д – Социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства, Е – Общегородское пространство.

Таблица 4

ИКГС городов Челябинской области по компонентам, 2024 г., балл.*

|

Города |

А |

Б |

В |

Г |

Д |

Е |

Итого по компонентам |

|

Челябинск |

43 |

35 |

30 |

35 |

37 |

35 |

215/5 |

|

Магнитогорск |

49 |

45 |

32 |

41 |

38 |

40 |

245/1 |

|

Златоуст |

45 |

35 |

31 |

41 |

34 |

39 |

225/3 |

|

Миасс |

44 |

45 |

32 |

40 |

41 |

34 |

236/2 |

|

Копейск |

39 |

45 |

29 |

30 |

33 |

40 |

216/4 |

|

Всего по группе городов |

220/1 |

205/2 |

154/6 |

187/4 |

183/5 |

188/3 |

1137 |

* Составлено автором по данным: Индекс качества городской среды – инструмент для оценки качества материальной городской среды и условий её формирования. URL: https://xn (дата обращения: 11.05.2025).

Прим. 1. Цветом выделены значения, если набрано меньше половины от максимального количества баллов Прим. 2. А – Жилье и прилегающие пространства, Б – Улично-дорожная сеть, В – Озелененные пространства, Г – Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства, Д – Социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства, Е – Общегородское пространство.

по всем компонентам ИКГС наблюдался прирост качества городской среды. Кроме того, менее 50 % баллов (неблагополучно) зафиксировано только в Копейске по озеленению пространства. В целом по группе анализируемых регионов прирост составил 279 баллов (1137–858).

В 2024 г. из всех компонентов ИКГС приоритеты выстроились следующим образом: а) жилье – 220 баллов (лидер – Магнитогорск, аутсайдер – Копейск); улично-дорожная сеть – 205 баллов (лидер – Магнитогорск, аутсайдер – Копейск); б) общегородское пространство – 188 баллов (лидеры – Магнитогорск, Миасс, Златоуст, аутсайдер – Копейск); общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства – 187 баллов (лидер – Магнитогорск, Златоуст, аутсайдер – Копейск); социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства – 183 балла (лидер – Миасс, аутсайдер – Копейск); в) озелененные пространства – 154 балла (лидер – Миасс, аутсайдер – Копейск).

В результате анализа была составлена матрица влияния НП «Жилье и городская среда» на ИКГС за период 2019–2024 гг. (табл. 5).

В целом по группе городов прирост ИКГС составил 279 баллов. Прирост ИКГС наблюдался и по всем компонентам качества городской среды, наибольший прирост в Магнитогорске, наименьший – в Златоусте. Это свидетельствует о благоприятном влиянии реализации проекта «Жилье и городская среда» на качество городской среды.

Ранее было показано, что к 2024 г. (см. табл. 2) три города превысили среднюю по РФ оценку качества городской среды, все 5 городов имеют оценку ИКГС более 50 % (благополучно).

Достигнутое качество городской среды в Челябинской области позволяет плодотворно работать в новом НП «Инфраструктура для жизни». В Единый перечень опорных населенных пунктов Российской Федерации из Челябинской области попали 40 населенных пунктов, в том числе крупнейший город, а также крупные, большие и малые города.

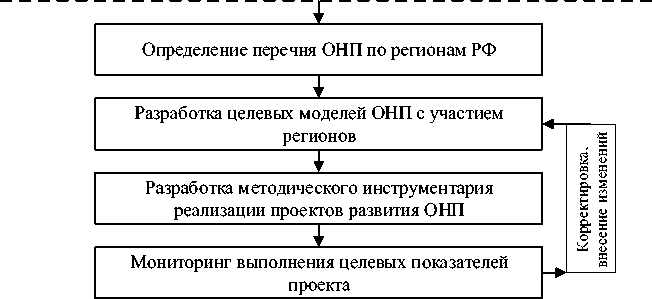

Важно, что в рамках НП «Инфраструктура для жизни» могут решаться такие вопросы, как преодоление падения численности населения, нейтрализация критической социально-экономической ситуации, проблемы развития МГ. Для этого целесообразно разрабатывать целевые модели ОНП. На примере 5 городов Челябинской области следует разрабатывать целевые модели ОНП: для убывающих городов (все анализируемые города – убывающие по численности населения), для городов с кризисной социально-экономической ситуацией, (для таких моногородов как Миасс, Златоуст), для городов, входящих в агломерации, эффективность которых недостаточна (Копейск). В общих чертах механизм реализации НП «Инфраструктура для жизни» может выглядеть, как представлено на рис. 2.

Разработка механизма реализации НП «Инфраструктура для жизни» предусматривает:

-

1) выбор ОНП по регионам РФ из Единого перечня опорных населенных пунктов;

-

2) типологию ОНП по критериям численности населения, социально-экономической ситуации, вхождению в агломерации и др.

-

3) разработку целевых моделей ОНП по единым требованиям РФ;

-

4) методологическое обеспечение реализации проектов развития ОНП, в том числе подбор для этого методического инструментария;

-

5) мониторинг выполнения целевых показателей проекта и, при необходимости, внесение изменений в целевые модели ОНП.

Обсуждение и выводы

Выявлены преимущества проектного подхода в управлении качеством городской среды в современных условиях. Опыт проектного управления свидетельствует о его востребованности, причем на разных уровнях (федеральном, региональном,

Таблица 5

Матрица влияния НП на ИКГС за период 2019–2024 гг.*

|

Города |

Изменение ИКГС за 2024–2019 |

Изменение ИКГС за 2024–2019 по компонентам |

|||||

|

А |

Б |

В |

Г |

Д |

Е |

||

|

Челябинск |

54/3 |

10 |

12 |

7 |

10 |

8 |

7 |

|

Магнитогорск |

61/1 |

4 |

18 |

12 |

11 |

6 |

10 |

|

Златоуст |

52/4 |

14 |

5 |

5 |

18 |

5 |

5 |

|

Миасс |

58/2 |

4 |

13 |

10 |

17 |

8 |

6 |

|

Копейск |

54/3 |

4 |

11 |

9 |

14 |

7 |

9 |

|

Итого по группе регионов |

279 |

36 |

59 |

43 |

70 |

34 |

37 |

* Составлено автором по данным: Индекс качества городской среды – инструмент для оценки качества материальной городской среды и условий её формирования. URL: https://xn (дата обращения: 11.05.2025).

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

ФП 1 1 ФП 4 I 1 ФП 12 I

Рис. 2. Механизм реализации НП «Инфраструктура для жизни»

Прим. В Национальный проект «Инфраструктура для жизни» входят 12 ФП: ФП 1. «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах»; ФП 2. «Жилье»; ФП 3. «Модернизация коммунальной инфраструктуры»; ФП 4. «Формирование комфортной городской среды»; ФП 5. «Безопасность дорожного движения»; ФП 6. « «Развитие общественного транспорта»; ФП 7. «Развитие федеральной сети»; ФП 8. «Региональная и местная дорожная сеть»; ФП 9. «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»; ФП 10. «Новый ритм строительства»; ФП 11. «Ипотека»; ФП 12. «Развитие железнодорожной инфраструктуры центрального транспортного узла».

муниципальном) и в различных сферах. При этом важно подчеркнуть, что это особый механизм взаимодействия субъектов, учитывающий согласованность их интересов и реализацию достижения целей проекта.

В качестве современных подходов и инструментария проектного управления городской средой в рамках новых НП, в частности НП «Инфраструктура для жизни», целесообразны применение целевых моделей ОНП, разработка и реализация мастер-планов, использование возможностей инфраструктурного меню. Например, целесообразно использовать мастер-планы как инструмент планирования (стратегического и/или тематического). Стандарт мастер-планов для ОНП уже подготовлен. Мастер-планы позволят городам получать не только региональную поддержку, но и рассчитывать на федеральные меры. В настоящее время идет разработка мастер-планов для городов Челябинской области (Росатом разрабатывает их для Озерска и Снежинска до конца 2025 г.).

В результативной части были выделены для анализа пять городов Челябинской области разной численности и статуса (региональный центр, моногорода, города, входящие в агломерации). Были выявлены ограничения в развитии городов разной численности в Челябинской области, которые связаны с продолжительным снижением численности населения, а значит частичной потерей человеческого капитала, со сложным социально-экономическим положением ряда моногородов. В то же время отмечен потенциал развития этих городов, выявленный в процессе выполнения НП «Жилье и городская среда», в период реализации которого в регионе существенно повысилась оценка качества городской среды в целом и по 6-ти основным направлениям ИКГС.