Профессионализм государственных гражданских служащих: проблемные особенности

Автор: Газиева Инна Александровна

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 6, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется влияние двух составляющих кадровой политики на уровень профессионализма: организации процесса адаптации новых кадров и дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих. Делается вывод, что уровень профессионализма государственных гражданских служащих недостаточно высок.

Государственная гражданская служба, профессиональная самореализация, дополнительное профессиональное образование

Короткий адрес: https://sciup.org/170165869

IDR: 170165869

Текст научной статьи Профессионализм государственных гражданских служащих: проблемные особенности

П роблема профессионализма и профессионализации кадрового корпуса государственной гражданской службы уже многие десятилетия не теряет своей актуальности, что обусловлено, по крайней мере, двумя причинами.

Во-первых, это элементарное требование времени и поступательного развития общества, где профессионализм не только представляет собой результат овладения определенной профессией, но и призван реализовывать «необходимость опережающего развития способностей человека, формирование его интеллекта»1. Во-вторых, уровень профессионализма государственных гражданских служащих уже многие годы остается далеким от идеала, о чем свидетельствуют результаты ряда социологических исследований.

В данной статье мы будем говорить о профессионализме в двух его пониманиях. Первое сформулировано Т.Г. Калачевой как «интегральная характеристика целеполагающей, мотивированной и эффективной деятельности, требующей для своего осуществления специальной подготовки и соответствующих организационноуправленческих условий»2.

Второе определение является авторским и предполагает не только изучение профессионализма как совокупности знаний, опыта и умений работника, но и его включенность в деятельностную профессиональную среду через взаимосвязанное осознание целей деятельности организации и его смысложизненных целей, связанных с профессиональной деятельностью.

Обратим внимание на то, что данные определения не являются взаимоисключающими, а лишь дополняют друг друга.

С целью детального изучения проблем, накопившихся в обозначенной предметной области, воспользуемся результатами факторного и кластерного анализа массива данных наших последних исследований, остановившись на комплексной диагностике профессио нализма гос ударственных гражданских служащих3.

ГАЗИЕВА

Инна

-

1 Сельцовский П.А. Кадровая политика в системе государственного управления как фактор укрепления национальной безопасности России: автореферат дис....д.соц.н. : 22.00.08. – М., 2008, с. 39–40.

-

2 Калачева Т.Г. Профессионализм государственных служащих субъекта федерации: методологический и методический подход к анализу проблемы. – Н. Новгород, 1998, с. 32.

-

3 Исследование проведено среди государственных гражданских служащих республик Марий-Эл, Мордовия и Чувашиия, а также Нижегородской и Кировской обл.; N = 565 .

Таблица 1

Содержание фактора профессионализма государственных гражданских служащих

|

Параметры фактора |

Факторные веса |

|

Вы имеете четкое представление о стандартах Вашей профессиональной деятельности, знаете, какую работу и каким образом Вы должны выполнять |

0,718 |

|

В своей профессиональной деятельности Вы обычно соблюдаете стандарты Вашей профессиональной деятельности |

0,683 |

|

Вы успешно справляетесь со своими профессиональными задачами |

0,642 |

|

Вы часто достигаете максимальных результатов в Вашей профессиональной деятельности |

0,638 |

|

Вы имеете четкое представление о том, какими должны быть результаты Вашей профессиональной деятельности |

0,630 |

|

Вы стремитесь к использованию в работе новейших достижений в своей профессиональной области |

0,615 |

|

Об основных новейших достижениях в своей профессиональной деятельности вы узнаете самостоятельно, в ходе самообразования |

0,422 |

|

Вы получаете удовлетворение от выполняемой работы |

0,398 |

В зоне положительных значений выделившегося фактора находятся респонденты, которые знают и соблюдают стандарты своей профессиональной деятельности, а также имеют достаточно четкое представление о качестве ее результатов. Кроме того, у них есть потребность в привлечении и использовании в своей деятельности новых достижений в их профессиональной области, в этой связи они самостоятельно повышают уровень своей профессиональной квалификации. Вероятно, поэтому они успешно справляются со своими профессиональными задачами, часто достигают максимальных результатов своей деятельности и получают от нее удовлетворение. Поэтому данный фактор мы назвали фактором профессионализма государственных гражданских служащих.

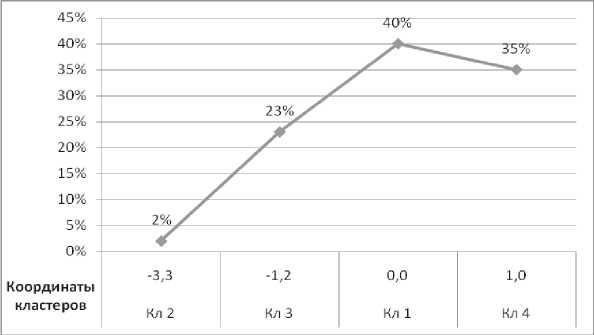

В табл. 1 представлены параметры фактора профессионализма и факторные веса; на рис. 1 – графическое отображение распределения массива данных по фактору профессионализма государственных гражданских служащих.

В целом в зоне отрицательных значений фактора находится 24% государственных гражданских служащих. Более трети респондентов (35%) находятся в зоне положительных значений фактора (Кл 4) и, соответственно, полностью согласных с параметрами фактора профессиона- лизма. Вызывает некоторую тревогу то, что весьма высока доля респондентов, которые не могут однозначно оценить параметры фактора (40% государственных гражданских служащих). Кластер, в котором они находятся (Кл 1) имеет нулевые координаты, что говорит о неоднозначной оценке респондентами параметров фактора профессионализма.

Отсюда очевидна необходимость определения наиболее вероятных причин, снижающих уровень профессионализма чиновников. Для этого проанализируем распределение согласия респондентов с тезисами, не вошедшими в содержание фактора профессионализма и характеризующими уровень самореализации служащих.

Из табл. 2 видно, что респонденты, оказавшиеся в зоне отрицательных значений фактора профессионализма, имеют и значительно более низкий уровень профессиональной самореализации, чем респонденты, оказавшиеся в зоне положительных значений. Так, возможность реализовать свой профессиональный опыт и знания есть у 81% «профессионалов» (кластер 4) и лишь у 8% и 17% крайних «непрофессионалов» (кластер 2).

Респонденты из зоны положительных значений изучаемого фактора более профессионально востребованы в организации, чем респонденты, чьи типологические группы имеют отрицательные коор-

Рисунок 1

Графическое отображение распределения массива данных по фактору профессионализма государственных гражданских служащих

Таблица 2

Распределение согласия респондентов с тезисами о професиональной самореализации государственных гражданских служащих, %

Руководство видит и отмечает вклад более половины «профессионалов» в деятельность их подразделения (60%) и организации (50%), в то время как вклад «непрофессионалов» в деятельность подразделения и организации значительно ниже: 17% и 8% соответственно. Такие цифры могут говорить как о низком качестве деятельности представителей кластеров с отрицательными координатами,

Таблица 3

Распределение респондентов разных типологических групп по срокам их работы в органах власти, %

Высоких показателей профессиональной деятельности «непрофессионалы» могут не достигать в т.ч. числе из-за отсутствия условий для реализации своего потенциала. Так, у 67% респондентов зоны положительного значения фактора есть очевидная возможность применять в работе их знания, умения и навыки, полученные в рамках дополнительного образования, против 25% респондентов зоны отрицательных значений фактора. Кроме того, «непрофессионалов» настолько не замечает руководство, что приветствует их желание повышать квалификацию, проходя обучение в вузе, лишь в 25% случаев, в то время как 68% респондентов из зоны положительных значений фактора говорят об обратном.

Не удивительно в этой связи, что большинство «профессионалов» (79%) получает удовлетворение от выполняемой ими работы, и лишь 8% респондентов кластера 2 и 45% респондентов кластера 3 удовлетворены своей работой.

Как видно из табл. 3, прослеживается четкая зависимость распределения респондентов по типологическим группам от срока их работы в органах власти. Так, в зоне отрицательных значений фактора находится большинство госслужащих, которые отработали в органах государственной власти менее 3 лет. В то же время место в типологической группе с положительными координатами в большинстве своем занимают чиновники, имеющие немалый стаж работы в органах власти (более 10 лет).

Из этого следует первое объективное следствие: профессионализм приходит с опытом.

И второе следствие: в органах государственной гражданской службы не вполне эффективно действует система профессиональной адаптации новых сотрудников, что являет собой угрозу для профессионализма всей государственной гражданской службы.

Таким образом, необходимо сделать вывод о не вполне высоком уровне профессионализма кадров органов государственной гражданской службы, что во многом является следствием малоэффективной реализации основных функций кадровой политики. С одной стороны, речь идет о низкой эффективности функционирования системы адаптации новых кадров, которая влечет за собой снижение уровня их профессиональной самореализации, а с другой – это следствие не вполне эффективно работающей системы дополнительного профессионального образования.

Статья написана на основе результатов исследования, проведенного в апреле–мае 2010 г. в рамках проекта «Развитие инновационной системы непрерывного профессионального образования государственных и муниципальных служащих России», реализуемого под руководством д.соц.н., профессора В.А. Мальцева в рамках федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг., в рамках реализации мероприятия № 1.2.1 «Проведение научных исследований научными группами под руководством докторов наук».