Профессиональная социализация студентов в условиях цифрового образования: проблемы и пути решения

Автор: Горева О.М., Кононова Т.М., Осипова Л.Б., Соколов А.Н.

Журнал: Инновационное развитие профессионального образования @journal-chirpo

Рубрика: Воспитание и социализация личности

Статья в выпуске: 2 (46), 2025 года.

Бесплатный доступ

Современные процессы общественной трансформации актуализируют рассмотрение молодежных проблем, в том числе и процесс социализации молодежи. Профессиональное образование определяет тенденции стратегического развития общества, формирует фундамент для профессионального и социального развития студенческой молодежи, которая выступает стратегическим ресурсом государства. Одновременно оно должно отвечать потребностям цифровой экономики с акцентом на формирование таких качеств выпускника вуза, как техническое и креативное мышление, коммуникабельность, конструктивность, цифровая грамотность, ориентация на достижение результата. В данном случае цифровые технологии способны оказать глобальное влияние на процесс социализации студентов системы высшего образования. В этом контексте изучение студенчества как представителя будущего общества является актуальной научно-прикладной проблемой. Как правило, студентов характеризует высокий уровень общего образования, учебная мотивация, социальная активность и способность быстро адаптироваться к инновациям. На рынок труда должно выйти новое поколение специалистов, отличающееся системой ценностного самосознания, моделями поведения, отношением к труду, навыками цифровой компетентности. В связи с этим требуется поиск инновационных форм, методов и средств обучения студентов, конструирование образовательного процесса с учетом применения информационных технологий. Авторами приводится сущностное толкование понятий «студенческая молодежь», «профессиональная социализация», «цифровое образование». В публикации представлены результаты социологического опроса студентов относительно организации процесса профессиональной социализации в Тюменском индустриальном университете и Тюменском государственном институте культуры. Целью авторского исследования является формирование профессиональных умений и навыков цифровой грамотности, востребованных в условиях цифровой экономики.

Цифровая экономика, система образования, цифровизация образования, студенческая молодежь, профессиональное развитие, профессиональная социализация, цифровые технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/142246022

IDR: 142246022 | УДК: 316.6

Текст научной статьи Профессиональная социализация студентов в условиях цифрового образования: проблемы и пути решения

В настоящее время молодежь представляет собой стратегический ресурс развития общества, выступая ретранслятором отечественной культуры, социального опыта поколений и активным участником реализации инновационных программ экономического преобразования государства. В сложившихся условиях можно говорить о разных, зачастую противоречивых, путях развития социума. Совершенствование общественной жизни во многом зависит от человеческого фактора, непосредственного участия личности в процессе ее трансформации.

Трансформационные процессы предполагают структурную ломку, содержательное изменение деятельности социальных институтов, снижение влияния традиционных рычагов воздействия на молодежь, смену ценностных ориентиров и жизненных перспектив. Социализация студенческой молодежи проходит под влиянием макросоциальных изменений, в том числе кризисного характера, обстоятельств конкурентных рисков, что не может не сказаться на проектировании ее профессиональной стратегии и формировании поведения. Профессиональное развитие является частью личностного развития студента и представляет собой процесс, в ходе которого студенты обретают практический опыт в своей профессиональной деятельности. Профессиональное становление студентов окончательно оформляется в процессе обучения в вузе. Следует отметить, что развитие общества во многом зависит от формирования личностных и профессиональных качеств молодежи. Как правило, от нее требуется профессиональная и цифровая компетентность, самостоятельность в принятии решений, инициативность и социальная активность. К сожалению, иногда представления молодых людей о профессии, текущем состоянии рынка труда оторваны от реальной действительности. Решения о выборе направления профессиональной подготовки и будущей профессии определяются приоритетом статусных ценностей, в том числе сформированных под влиянием таких факторов, как престижность, социальная надежность, общественное мнение, воздействие СМИ. На основании вышесказанного актуальность изучения проблем профессиональной социализации студенческой молодежи в условиях цифровизации образования очевидна.

Материалы и методы исследования

Студенческие годы — это период профессионального обучения, определение жизненной перспективы, формирования ценностного самосознания и профессиональной компетентности. Научные исследования студенческой молодежи связаны с содержательным наполнением понятия «молодежь» компонентами, которые раскрывают ее конструктивные возможности и формируют мнение о ней как о лидирующей группе, способствующей перспективному развитию общества.

Дискуссии по поводу толкования понятия «студенческая молодежь» до сих пор продолжаются в научной среде. Современное студенчество рассматривается как самостоятельная, динамичная, социальная группа, постоянно развивающаяся и подверженная изменениям. Уточняя понятие «студенческая молодежь» в дискурсе социологической теории, А. С. Власенко называет ее «группой, сформированной из различных социальных образований общества и характеризующейся особыми условиями жизни и социальным поведением» [1, с. 54]. Данное понимание сущности студенчества подтверждает неоднородность состава этой группы, что оказывает непосредственное влияние на процесс социализации, порождая необходимость его содержательной корректировки. Аналогичных взглядов придерживается исследователь А. В. Сотникова, дополняя, что «студенческая молодежь как социальная группа претерпевает динамичные внутренние изменения в условиях постоянного усложнения сферы социальных и профессиональных отношений» [2]. При этом специфика социального облика студенчества определяется способностью реализации как социальных, так и профессиональных функций

(образовательная, инновационная, трансляционная, воспроизводственная, производственная), выполнение которых зависит от способностей молодежи и ее возможностей [3, с. 39]. Студенчество в этой связи рассматривается не только как социальный ресурс развития общества, но и как его передовая часть в силу высокой степени восприятия изменений в общественной и производственной жизни, а также готовности активно участвовать в профессиональной деятельности [4].

Парадигма информационного общества, отражающая интеллектуализацию профессиональной деятельности и высокий уровень информационного обслуживания, охватила все сферы жизнедеятельности, обусловливая формирование цифровой социокультурной, образовательной среды и новое восприятие студентами современной действительности. Глобальные общественные изменения в условиях цифровой экономики затрагивают сферу деятельности высших учебных заведений. В связи с этим модернизация традиционного высшего образования осуществляется по следующим направлениям:

-

– внедрение различных форм дистанционного образования по учебным предметам;

-

– использование структурированной практики поиска образовательной информации, имеющей отношение к учебной деятельности;

-

– осуществление цифровой визуализации информации;

-

– применение интерактивного моделирования реальных явлений, процессов и их анализ;

-

– цифровое измерение, оцифровка реальных и учебных объектов [5].

В условиях цифровизации процессов и результатов деятельности в сфере высшего образования актуальность приобретает проблема подготовки конкурентоспособных специалистов. Современному производству требуются профессиональные, компетентные, высоконравственные работники, которые обладают мобильностью, способностью к сотрудничеству и взвешенному принятию управленческих решений, могут предусмотреть риски и пути их преодоления. Кроме того, конкурентоспособность выпускников учебных заведений, их соответствие высоким требованиям профессионального рынка труда определяется, прежде всего, содействием профессиональному самоопределению молодежи и качеством образования. Современный студент — это будущий специалист в условиях нового технологического прогресса, с новыми ценностными и нравственными составляющими. Как правило, в процессе обучения повышается уровень общей культуры, социальной активности, расширяется круг информированности, формируются профессиональные умения и навыки. Кроме того, цифровые технологии все глубже проникают в реалии образовательного процесса, выступая действующим механизмом профессиональной социализации будущих специалистов.

Американский ученый А. Инкельс подчеркивает: «социализация есть усвоение социальных и личностных качеств, что будет определять успешность личности на следующей ступени развития» [6]. Н. А. Каргопольцева представляет процесс социализации комплексно, с учетом интеллектуальной и нравственной, профессиональной и производственной личностной зрелости. В качестве критериев эффективности социализации следует назвать устойчивость личностных интересов, готовность к труду, формирование нравственных качеств и культуры поведения [7].

Г. М. Андреева в свою очередь понимает профессиональную социализацию как процесс развития и самореализации человека, когда происходит усвоение норм поведения и профессиональных знаний, формирование системы ценностей, воспроизводство профессиональной культуры и развитие практических умений, отвечающих профессии [8]. Дополнением может служить высказывание С. Г. Разуваева, который определяет профессиональную социализацию как сложный, многомерный, целенаправленный и контролируемый процесс личностного становления, интериоризации системы ценностей и опыта будущей профессии. При этом акцентирует внимание на необходимость цифровой компетентности будущего специалиста [9]. Аналогичной позиции придерживается В. В. Землянский, утверждая, что профессиональная социализация — это двусторонний процесс — формирование личностных качеств, профессиональных и цифровых компетенций, — сопряженный с цифровой образовательной средой [10]. При этом исследователем задается направленность на установление профессионального общения, контактов с работодателями и выработку нужных форм поведения, необходимых выпускнику для осмысления и профессионального становления. Эту точку зрения разделяет и исследователь В. А. Клименко, по мнению которого, ключевые позиции в данном процессе занимают социальные нормы, ценности, профессиональные качества, впоследствии помогающие адаптивному вхождению в производственную среду и выполнению социальных ролей [11, с. 96].

Таким образом, все приведенные определения профессиональной социализации студентов позволяют рассматривать эту научную категорию в качестве сложного разнонаправленного процесса, предполагающего развитие личностных, профессиональных качеств, достижение профессиональной зрелости, а также формирование профессиональной мобильности, конкурентоспособности и компетентности.

Для эффективности процесса профессиональной социализации уже на стадии обучения необходимо некое «погружение» студентов в производственную среду предприятия для накопления практического опыта. В данном случае образовательная среда призвана стать своеобразным полем поиска способов личностного роста и важным пространством для успешной социализации студентов. Следует сказать, что возросшее стремление студенческой молодежи к получению профессионального образования и инновационной деятельности продиктовано переходом к цифровой экономике. Современное производство изменилось сегодня и структурно, и технологически. Переход к цифровой экономике актуализирует решение проблемы формирования ценностных ориентаций, установления профессиональных критериев и показателей социальной успешности личности, способной продуктивно и самостоятельно решать производственные задачи [12, с. 9].

Как правило, в процессе обучения на основе активного применения информационных и коммуникационных технологий создаются благоприятные условия для профессионального развития личности. Исследуя процесс формирования профессиональной компетентности студентов, Е. А. Иванова и В. Р. Лепцан отмечают, что сегодня традиционные формы общения замещаются цифровой социализацией, а это в свою очередь требует создания обновленной системы методов социального взаимодействия студентов на всех этапах обучения в вузе [13]. Развитие цифровой грамотности у студентов помогает формировать профессиональные компетенции, позволяющие решать сложные производственные задачи. Следует отметить, что в условиях цифровизации образования у студенческой молодежи происходит актуализация трансактивной памяти, связанной с развитием системного мышления [14, с. 36].

Однако, как показывает практика, иногда происходит рассогласование системы ценностей личности с корпоративными ценностями [15]. Часто профессиональный выбор студента в реальности не соответствует факти- ческому трудоустройству, что вызывает чувство разочарования. К сожалению, в новых экономических условиях государство не всегда способно взять на себя ответственность в вопросе использования профессионального потенциала молодых специалистов, обеспечив достойные условия жизни, что влечет за собой нежелательные социальные последствия: формируется новый тип личности и тем самым замедляется процесс социализации, это приводит в конечном итоге к узости социально-инновационной деятельности и снижению деловой активности молодых специалистов в сфере производства.

Результаты исследования и их обсуждение

Цифровая образовательная среда вуза как компонент образовательной системы предполагает комплексные ресурсные решения, стимулирующие овладение студентами цифровыми навыками и повышающие эффективность освоения профессиональных и универсальных компетенций [16]. Цифровизация образования приводит к изменениям на рынке труда, связанным с появлением новых профессиональных компетенций, повышением социальной и производственной ответственности будущих специалистов, способных принимать самостоятельные решения. Как правило, инновации в процессе обучения представляют собой не столько технические изменения, сколько изменения в содержании и организации образовательного контента, в структуре и в организационных принципах вуза [17].

Важно напомнить, что приоритетной целью учебных заведений признается развитие студента как личности и профессионала, а также обеспечение регионального рынка труда квалифицированными кадрами. Функции системы высшего образования не ограничиваются только подготовкой к профессиональной и социальной роли студентов, а приобретают более значимый характер с учетом требований, выдвигаемых к организации образовательного процесса в связи с необходимостью формирования социальной активности, стремления к непрерывному образованию, самообразованию, получению профессиональных знаний и мировоззренческих позиций будущего специалиста. К сожалению, система образования не выпускает полностью готовых профессионалов, но основа профессионализма как подготовки личности к самореализации в профессиональной сфере закладывается именно в процессе обучения.

Профессиональное развитие — это происходящий процесс социализации, направленный на присвоение различных трудовых аспектов, в частности, профессиональных ролей, профессиональной мотивации, профессиональных знаний и навыков. В многообразном мире профессий уточнение своего места, выбор конкретной специальности, осмысление социально-профессиональной роли, отношение к профессиональному труду становятся важными компонентами жизни молодого человека. Отдельным направлением личностно-профессионального развития является формирование профессионального самосознания.

В этом случае развитие профессионального и социального потенциала выпускников вузов предполагает обновление содержания образовательных программ и внедрение инновационных технологий в процесс обучения; коммуникативное общение участников образовательного процесса; создание необходимых условий для повышения социальной мобильности, профессионального становления и возможности взаимодействия с социальной реальностью для успешной профессиональной социализации [18]. В современных учебных заведениях сегодня гармонично сочетаются технические и гуманитарные дисциплины, что соответствует социальному запросу общества. Будущий специалист должен не только уметь решать сложные технические задачи на производстве, но и обладать широтой кругозора.

Цифровизация образования предполагает смену аналоговых технологий на цифровые, использование нового способа создания, передачи, обработки и сохранения информации, создание своеобразной парадигмы мышления и передачи информации [19, с. 300]. Высокую значимость приобретают цифровые компетенции. На уровне компетенций студентов возникает потребность в сквозном формировании базовых цифровых компетенций, включая общие, профессиональные, комплементарные и навыки использования информации, а также построения специализированных траекторий профессионального развития.

Цифровизация образования вызывает потребность менять подходы к обучению и применять новые технологии в образовательном процессе. В целях развития личности студентов приоритетным становится смешанное обучение — актуализация возможностей традиционного (аудиторного) и виртуального (электронного и дистанционного) образовательных подпространств. Смешанное обучение (организованный и управляемый процесс формирования профессиональных компетенций студентов в условиях интеграции аудиторного и интернет-обучения с использованием интерактивных цифровых средств на основе эффективной обратной связи [20]) обеспечивает конструирование образовательной траектории студенческой молодежи путем расширения доступности учебных ресурсов и гибкости построения образовательного процесса, учета индивидуальных информационных и социальных дефицитов субъектов образования; интеграцию традиционного стиля обучения в рамках выстраивания педагогического взаимодействия с использованием программного обеспечения, телекоммуникационных и мультимедийных средств, интернет-сервисов и технологий интерактивного обучения.

Одновременно смешанное обучение обеспечивает формирование готовности студентов вузов самостоятельно, оперативно осваивать и использовать многообразие информационнокоммуникационных технологий для реализации обновленных трудовых функций в будущей профессиональной деятельности, повышения продуктивности и качества образовательных и профессиональных действий.

В качестве технологических инструментов, обеспечивающих использование цифровых информационных ресурсов в образовательном процессе вузов, наибольшее распространение получила электронная среда по управлению обучением LMS Moodle, которая способству- ет интерактивному стимулирующему взаимодействию между всеми участниками образовательного процесса (чат, сообщения, форум) и позволяет размещать на этой платформе теоретический материал по учебной дисциплине, видеоматериалы, опыты, модели процессов и явлений, лекционный материал, викторины, тестовые задания, обеспечивающие самообучение и самоконтроль студента в офлайн-режиме.

Проблемы личностного и профессионального становления, формирования конкурентоспособности молодого специалиста становится предметным полем научного исследования. В условиях социально-экономической нестабильности возникла потребность в детальном анализе процесса профессиональной социализации студентов Тюменского индустриального университета и Тюменского государственного института культуры. Исследование проведено методом анкетирования. В социологическом опросе приняли участие 157 студентов ТИУ и 130 студентов ТГИК. В качестве экспертов выступили работники промышленных предприятий Тюменского региона — «Газпром нефть», «АРС-Пром», а также сотрудники департамента по спорту и молодежной политике администрации г. Тюмени.

Первоначально респондентам был задан вопрос: «Чем вы руководствовались при выборе учебного заведения?» (табл. 1).

Таблица 1

Мнения респондентов о выборе учебного заведения, в % (несколько вариантов ответа)

|

Варианты ответов |

ТИУ |

ТГИК |

|

Рекомендовали родные, близкие люди |

63 |

56 |

|

Ориентировался на репутацию вуза |

54 |

49 |

|

Качество обучения в вузе |

45 |

53 |

|

Практические соображения (территориальная близость, размер оплаты обучения) |

53 |

49 |

|

Получение перспективной профессии |

74 |

59 |

|

Наличие современной материально-технической базы |

42 |

47 |

|

Наличие нужного направления подготовки |

58 |

49 |

|

Случайный выбор |

27 |

28 |

Популярными ответами респондентов на этот вопрос оказались: «рекомендовали родные, близкие люди» — 63 % / 56 %, «получение перспективной профессии» — 74 % / 59 %. Каждый второй опрашиваемый выбрал место учебы с учетом «ориентации на репутацию вуза» — 54 % / 49 %, «качество обучения в вузе» — 45 % / 53 %, «из практических соображений» — 53 % / 49 %, «наличие современной материально-технической базы» — 42 % / 47 %,

«наличие нужного направления подготовки» — 58 % / 49 %. Кроме того, треть респондентов дали ответ «случайный выбор».

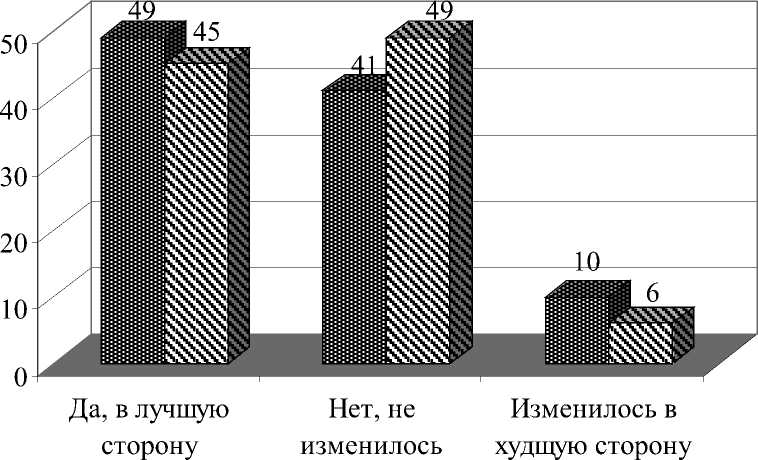

Получение профессии предоставляет студентам возможность обретения социального статуса и достижения стабильных жизненных позиций. Из полученных результатов (рис. 1) можно сделать вывод, что отношение респондентов обоих вузов к получаемой профессии либо улучшилось (ТИУ — 49 %, ТГИК —

45 %), либо осталось неизменным (ТИУ — 41 %, ТГИК — 49 %). Вероятно, при обучении студенты стали глубже понимать содержание профессии, научились выявлять ее интересные стороны, обрели первый профессиональный опыт. В ходе опроса лишь незначительная часть респондентов отметила свое разочарование профессией (ТИУ — 10 %, ТГИК — 6 %). Показатели незначительны, но их появление можно истолковать как отсутствие профессиональной направленности по причине ошибки профессионального выбора.

Рис. 1. Отношение респондентов к получаемой профессии, %

ТИУ

ТГИК

Таблица 2

Мнения респондентов о степени удовлетворенности образовательным процессом, %

|

Варианты ответов |

ТИУ |

ТГИК |

|

Удовлетворен |

48 |

52 |

|

Скорее удовлетворен |

39 |

40 |

|

Не удовлетворен |

7 |

3 |

|

Затруднился с ответом |

6 |

5 |

Позитивным показателем в ходе исследования можно считать подтверждение респондентами (табл. 2) своей удовлетворенности образовательным процессом (ТИУ — 48%, ТГИК — 52 %), что свидетельствует о создании благоприятных условий для овладения профессиональными знаниями. Однако треть респондентов придерживается мнения, что в процессе обучения лишь частично формируются профессиональные компетенции (ТИУ — 39 %, ТГИК — 40 %). Настораживает факт наличия (пусть их количество и незначительно) студентов, которые не удовлетворены организацией образовательного процесса (ТИУ — 7 %, ТГИК — 3 %), указывают на низкий уровень технического оснащения учебных аудиторий, частичное предоставление мест для прохождения практики. И, как правило, всегда есть категория студентов, которые не смогли определиться с ответом (ТИУ — 6 %, ТГИК — 5 %).

Со стороны работодателей относительно долгое время существуют претензии к вузам по поводу оторванности знаний выпускников от реальности, что подтверждает низкий уровень функциональной грамотности, усугубляемый неготовностью молодых специалистов к быстрой адаптации к реалиям деловой среды. Не случайно экспертам был задан вопрос: «Какими качествами должен обладать выпускник вуза?» (табл. 3).

Таблица 3

Качества современного специалиста, % (не более 3 ответов)

|

Качества |

Департамента по спорту и молодежной политике администрации г. Тюмени |

АРС- Пром |

Газпром нефть |

|

Системное мышление |

49 |

45 |

58 |

|

Наличие основных знаний по профессии |

57 |

49 |

54 |

|

Обучаемость |

53 |

53 |

42 |

|

Умение работать в режиме многозадачности |

45 |

39 |

39 |

|

Ответственность |

55 |

43 |

48 |

|

Целеустремленность |

23 |

32 |

34 |

|

Коммуникативные навыки |

38 |

46 |

53 |

|

Глубокое понимание технологических процессов |

21 |

56 |

57 |

|

Навыки работы с оборудованием |

39 |

43 |

48 |

|

Стрессоустойчивость |

23 |

21 |

19 |

|

Энтузиазм |

17 |

11 |

21 |

|

Терпение |

9 |

12 |

17 |

В качестве наиболее важных качеств эксперты обозначили следующие: системное мышление, наличие основных знаний по профессии, обучаемость, ответственно сть. Для промышленных предприятий не менее значимы глубокое понимание технологических процессов, навыки работы с оборудованием. Одновременно работодатели отмечают, что многим выпускникам не хватает гибких навыков — стрессоустойчивости, энтузиазма и терпения, ведь именно от их развития во многом зависит способность студентов выстроить успешную карьерную траекторию. Как видим, переход к цифровой экономике ставит конкретную, но одновременно сложную задачу перед системой образования — подготовить специалиста предпринимательского типа, способного адекватно реагировать на технологические изменения производства. Для этого необходимо содержательное обновление образовательной парадигмы, осмысление и реализация инновационных подходов к процессу обучения студентов.

Открытость новым технологиям влияет на востребованность выпускников вузов. Кроме того, работодатели отдают предпочтение креативным работникам с гибким мышлением и соответствующими цифровыми навыками. В связи с этим перед системой высшего образования встает задача формирования нового типа работника, способного оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию на рынке и умеющего разрешить ее с применением цифрового инструментария.

Необходимо отметить еще одну важную проблему, влияющую на профессиональное развитие студентов, — владение компетенциями цифровой экономики и современными цифровыми инструментами. Молодым специалистам часто приходится сталкиваться с необходимостью знать и владеть специальным программным обеспечением, уметь использовать различные методы и средства для общения с компьютеризированной техникой на программном уровне. Обязательным условием для трудоустройства выпускников вузов становится наличие компетенций в области компьютерной грамотности.

Для достижения относительной функциональной грамотности необходимо постоянное обучение новым технологиям, обусловленное динамично изменяющейся цифровой средой. От специалиста потребуется одинаково хорошо разбираться в смежных областях, и, как следствие, возникает необходимость непрерывного обучения. Появление новых видов профессиональной деятельности на фоне общего усложнения профессий, а также более эффективное использование рабочего времени сотрудника для выполнения сложных работ потребует перехода к многопрофильности.

Цифровизация образования осуществляется университетами под воздействием запроса, формируемого рынком, и в результате целенаправленной государственной политики, ориентированной на цели стратегического развития. Система высшего образования должна быть нацелена на выполнение социального заказа со стороны общества — подготовка высокопрофессиональных и конкурентоспособных специалистов, свободно владеющих профессиональными компетен- циями и способных быстро адаптироваться в производственной среде. Причем особое место отводится практической подготовке, организуемой в учебно-производственных лабораториях, мастерских и структурных подразделениях профильных организаций на основании договора о практической подготовке обучающихся. Производственная практика выступает традиционной формой взаимодействия с работодателем и способствует формированию профессиональных, социальных и коммуникативных навыков, что помогает успешной адаптации выпускника вуза на рабочем месте, ускоряя его карьерный рост.

Для ознакомления студентов с производством практикуются виртуальные экскурсии, во время которых они развивают навыки работы с современными технологиями виртуальной реальности. Создание комплекса виртуальных экскурсий позволяет студентам получить больше информации о ведущих предприятиях региона и определиться со стартом карьерной траектории, способствует узнаваемости регионального бренда и выстраиванию индивидуальной карьерной траектории [21]. Использование технологии виртуальной реальности дает возможность решить проблемы, связанные с посещением режимных предприятий, удаленностью предприятия от образовательных учреждений, снизить случайные риски для студентов на предприятиях с вредным и опасным производством.

Кроме того, выпускникам вузов придется работать в совершенно новых производственных условиях, что означает повышение требований к организации образовательного процесса и роли профессорско-преподавательского состава в подготовке квалифицированных кадров с учетом овладения цифровыми компетенциями, умениями использования информационных технологий, знанием языка программирования и пониманием принципов работы технологических устройств. Так, для наглядного проектирования производственного процесса в обучении широко применяются специализированные программы 3D-мо-делирования как объектов производства, так и технологических цепочек, организуются мастер-классы на промышленных площадках предприятий [22]. Все это определяет содержательную направленность процесса социализации в учебном заведении.

На вопрос «Выскажите мнение о желании работать по специальности после окончания вуза» ответы распределись следующим образом: «да» — 65 % опрошенных из ТИУ, 58 % из ТГИК; «нет» — 18 % из ТИУ, 11 % из ТГИК; «получу другую профессию» — 13 % из ТИУ, 21 % из ТГИК; «затруднился с ответом» — 4 % из ТИУ, 10 % из ТГИК. Как видим, 2/3 студентов обоих вузов нацелены продолжить профессиональную деятельность по профессии, лишь незначительная часть респондентов задается мыслью о получении другой профессии.

Заключение

Таким образом, в настоящее время вуз призван стать сложной, открытой, саморазвиваю-щейся системой, в которой участники образовательного процесса выступают как активные партнеры в управлении учебно-познавательной деятельностью. Основными направлениями многовекторного развития высшей школы определены гуманизация, интеллектуализация профессий, цифровизация информационных систем, внедрение интерактивных форм обучения, активизация научно-исследовательской деятельности и применение активных диалоговых форм обучения. Студентам для достижения конкурентоспособности на рынке труда предоставляется возможность обучаться по обновленным образовательным программам, т. е. быть готовыми к применению знаний и навыков в соответствии с потребностями общества и быстро меняющимися экономическими условиями. Следует понимать, что профессиональная готовность является результатом системной работы в направлении личностно-профессионального развития студентов и включает в себя развитие способности к саморазвитию, самопознанию; мотивационно-ценностный компонент готовности (профессиональная направленность); личностный компонент (профессионально значимые качества); когнитивно-оценочный компонент (жизненная стратегия). При этом задача педагога заключается в создании благоприятных условий для успешного профессионального развития и формирования компетентности выпускников в процессе обучения. Именно создание креативной, насыщенной положительными эмоциями среды, вовлекающей студента в активную научную и общественную жизнь вуза с учетом индивидуального подхода, способствует развитию доминирующих профессиональных и личностных ресурсов.