Профессиональная задача как единица содержания профессиональной подготовки будущих бакалавров (на примере изучения иностранного языка)

Автор: Комендровская Юлия Геннадьевна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: В поисках новых подходов

Статья в выпуске: 6, 2014 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются вопросы профессиональной подготовки бакалавров в контексте федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения. Предлагается определение понятия «профессиональная задача». Анализируется взаимосвязь между готовностью к ее решению и формированием необходимых компетенций будущих выпускников вуза.

Виды профессиональной деятельности, профессиональная подготовка бакалавров, профессиональные задачи, компетенции

Короткий адрес: https://sciup.org/148320942

IDR: 148320942 | УДК: 378.1

Текст научной статьи Профессиональная задача как единица содержания профессиональной подготовки будущих бакалавров (на примере изучения иностранного языка)

ловий ее достижения в какой-либо профессиональной ситуации, а также выполнения профессиональных действий и принятия их к исполнению [2, 6].

Совокупность профессиональных задач образует ядро содержания профессиональной подготовки, а этапы формирования компетентности определяют логику развертывания содержания обучения. Эти положения, в свою очередь, определяют:

– принципы отбора содержания обучения, логику и последовательность освоения умений решать профессиональные задачи разного уровня и овладения базовыми теоретическими понятиями, которые необходимо использовать при решении задач;

– выбор средств и методов обучения (преимущественно активных, в том числе решение задач, работа в группе, метод проектов и др.), наиболее подходящих для реализации принципов обучения в логике компетентностного подхода.

При этом правомерно предполагать, что базовые компетенции должны отражать современное понимание основных задач профессиональной деятельности, а ключевые – показывать пути их решения. Специальные же компетенции реализуют базовые и ключевые компетенции применительно к специфике профессиональной деятельности будущего специалиста [3].

Предлагаемые нами с этой целью профессионально ориентированные задачи могут быть разбиты на следующие три группы.

-

1. Задачи, при решении которых студенты знакомятся с будущей профессиональной деятельностью.

-

2. Задачи, в условиях которых содержится практическая направленность.

-

3. Задачи, содержащие как в условии, так и в решении понятия, изучаемые в курсе специальных дисциплин.

Например, при разработке учебного пособия «Деловой китайский», используемого в ходе профессиональной подготовки бакалавров по направлению «Экономика» профиля «Мировая экономика» в филиале Байкальского государственного университета экономики и права в г. Братске, автором был составлен комплекс профессиональных задач в соответствии с принципом учета видов профессиональной деятельности. На основе анализа профессио- нальной деятельности определяется комплекс профессиональных задач, необходимых для овладения умениями, а также состав и содержание учебной информации, обеспечивающей формирование этих умений [1, 5].

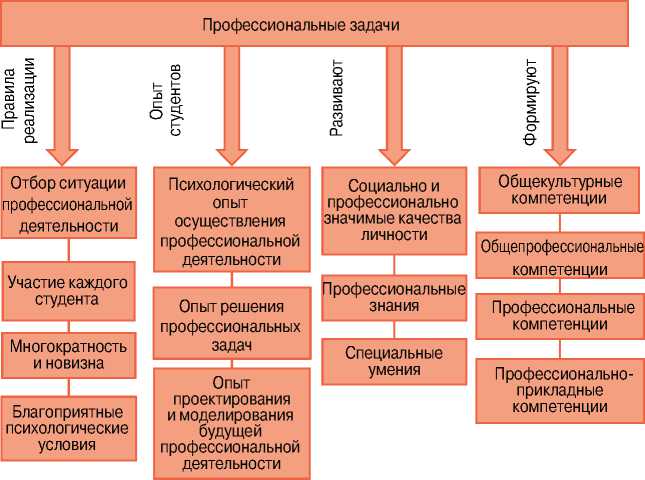

Предлагаемый комплекс профессиональных задач, направленный на формирование профессиональной компетентности студентов, отражает, как показано на рисунке, наиболее существенные процессы, явления и понятия сферы практически всех видов деятельности будущего выпускника профиля «Мировая экономика», включая аналитическую, научноисследовательскую, организационно-управленческую, переводческую, банковскую и страховую. Решение задач различного вида и уровня сложности способствует становлению и формированию у студентов ряда общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-прикладных компетенций.

В ходе изучения иностранного языка при подготовке специалиста в области мировой экономики необходимо научить студентов аргументированно строить выступления по заданной тематике, стилистически правильно и в логической последовательности оформлять устные и письменные переводы.

Развитие коммуникативных и переводческих способностей студентов происходит в большей мере в процессе обучения двустороннему переводу, где предоставляется возможность воспринимать услышанное и строить ответные речевые высказывания. Такая работа совершенствует навыки и умения устной речи студентов, одновременно расширяет их лингвострановедческие знания и знакомит с различными аспектами жизни общества страны изучаемого языка. Во время таких занятий каждый студент по очереди выступает в роли пере-

Рис. Решение профессиональных задач

водчика-синхрониста в течение 5–10 минут [4].

Например, при изучении темы «Китайские праздники» студенты рассказывают об основных государственных и национальных праздниках, объясняют, в чем состоит отличие традиционных народных праздников, отмечающихся в Китае, а также обсуждают, каким образом китайцы празднуют свои так называемые фестивали.

Помимо решения основных задач на подобных занятиях происходит столь необходимое при изучении иностранного языка повторение уже пройденного материала, так как ни в коем случае нельзя забывать, что лексика, которая не используется время от времени студентами в свободной речи, обязательно забывается. Необходимо подчеркнуть, что это касается именно свободной речи или устного двустороннего перевода, так как при чтении текстов такого выраженного эффекта запоминания лексических единиц не наблюдается.

Во время обсуждения вопросов лексика рассматриваемой темы максимально широко используется всеми участниками за- нятия, включая преподавателя и приглашенных гостей – носителей языка (если, конечно, это возможно). На обсуждение можно вынести ряд вопросов, которые преподаватель заранее приготовил, но не сообщил студентам. В такой ситуации будет присутствовать элемент спонтанности, когда студентам необходимо адекватно и аргументированно отвечать без предварительной подготовки. Несколько вопросов могут быть даны студентам до проведения занятия с целью развития у них навыков подготовленной монологической речи на иностранном языке.

В настоящее время в работе любого специалиста очень важно умение держать себя на публике, поэтому желательно, чтобы каждый студент выступал перед аудиторией и на иностранном языке, и на родном. Временные рамки при этом составляют 5–10 минут. Это, в свою очередь, также способствует подготовке организованного двустороннего перевода, когда один студент грамотно высказывается на русском языке согласно уже подготовленному им самим материалу (не тратя при этом драгоценного времени на обдумывание), а другой совер- шенствует свои переводческие навыки. В случае неправильного перевода не нужно исправлять саму ошибку, прерывая этим процесс общения между участниками. Все должно быть максимально приближено к естественному ходу вещей, ведь на деловой встрече не будет человека, который будет исправлять переводчика, поэтому в данном случае лучше отмечать грамматические и лексические погрешности на отдельном листе и только в самом конце занятия объяснять студентам допущенные ими промахи, уточнять содержание неверно понятой мысли.

Студенты наряду с преподавателем могут также на заранее приготовленных листах делать замечания к переводу и впоследствии высказывать свою точку зрения. Это еще один плюс такой организации учебных занятий, так как обеспечивается вовлечение в учебный процесс каждого студента. Кроме того, студенты в известной мере приобщаются к деятельности преподавателя, осваивают ее отдельные элементы.

Преподавателю также целесообразно активно участвовать в синхронном переводе и побывать на месте студента. Это позволит ему не только сформировать особый взгляд на процесс обучения, но и стать ближе к студентам, что, безусловно, положительно скажется на качестве учебных занятий. Исправлять ошибки следует очень тактично, нужно учить этому всех студентов и вселять в каждого из них уверенность, что в дальнейшем они обязательно смогут полноценно использовать иностранный язык в своей работе [4]. Оценивание работы студента должно охватывать как отдельные этапы решения задач в логике компетентностного подхода, так и компетентность в решении задачи в целом [8].

Компетентностный подход предполагает развитие у будущих выпускников вузов умений анали-

зировать, оценивать, искать методы и средства для конструктивного решения различных видов профессиональных задач, в связи с чем актуализируется проблема развития умений, способствующих подготовке саморазвива-ющегося специалиста в течение всей его профессиональной деятельности.

Процесс овладения профессиональной деятельностью оказывает формирующее влияние на развитие мотивов, интересов, склонностей, потребностей обучающихся, поэтому очень важно сформировать содержание обучения так, чтобы оно предусматривало быстрейшее включение студентов в конкретную профессиональную или близкую к ней де- ятельность еще в ходе учебного процесса [7].