Профессионально-образовательная мобильность современной молодежи: современное понимание и ключевые тенденции

Автор: Герасимова А.А.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 8, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы, которые охватывают предметное поле сущности профессионально-образовательной мобильности современной молодежи, ее виды, а также факторы, которые ее поддерживают и стимулируют. Отдельное внимание в процессе исследования уделено карьерным сценариям, которые лежат в основе профессионально-образовательной мобильности. Обозначены особенности занятости и профессионального образования в традиционной и новой экономике. Кроме того, акцент сделан на синергетической парадигме, в рамках которой развивается современное понимание категории профессионально-образовательной мобильности. Практические аспекты мобильности молодого поколения в России рассмотрены с использованием результатов социологического опроса, который проводился Институтом социологии РАН. Сделан вывод о том, что профессионально-образовательная мобильность молодежи способствует повышению конкурентоспособности будущих работников на рынке труда, что связано с карьерными сценариями, требованиями, благоприятными социальными и организационными факторами, способствующими скорейшей интеграции в новое сообщество.

Мобильность, образование, молодежь, карьера, рост, развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/149146071

IDR: 149146071 | УДК: 316.346.32-053.6 | DOI: 10.24158/tipor.2024.8.10

Текст научной статьи Профессионально-образовательная мобильность современной молодежи: современное понимание и ключевые тенденции

Процесс обмена знаниями получил название профессионально-образовательной мобильности. За последние два десятилетия политический контекст в отношении молодежной мобильности изменился как на региональном уровне, например, с развитием программ Европейского союза в 80-х гг. прошлого столетия, кульминацией которого стало Болонское соглашение 1999 г., так и в международном пространстве, где большую роль играет конкуренция на глобальном образовательном рынке, что само по себе является отражением глобализации рынка труда. Глобальные тенденции показывают очевидный рост числа мобильных студентов: с 1 750 000 в 2000 г. до 4 320 000 в 2022 г. (Borbely et al., 2023).

При этом следует отметить, что мобильность молодых людей создает сложные международные объединения, которые становятся уникальной и временной социальной группой, оказывающей значительное влияние на принимающую сторону. После этого, через некоторое время, когда молодые специалисты возвращаются на родину, изменившись в различных отношениях, они инициируют изменения в своем собственном университете или на работе. Изменения обоих видов могут иметь как скрытый, так и явный характер, какие-то из них могут быть достаточно легко измерены и задокументированы, но многие невозможно охватить во всей их сложности.

Материалы и методы исследования . Профессионально-образовательная мобильность молодых людей может быть преобразующей с точки зрения развития их знаний и навыков, социальных и профессиональных сетей, а также гражданского самосознания. Обучение за рубежом может повлиять на понимание студентами того, кем они являются, кем хотят стать и как видят свою роль в обществе. Мобильные в международном плане люди уезжают из привычных условий в незнакомые. Пересечение границ предполагает приобретение новых знаний и знакомство с новыми идеями и способами мышления (Schoon, Burger, Cook, 2021). В данном контексте можно отметить, что исследования профессионально-образовательной мобильности, основанные на многочисленных областях знаний, оперируют различными теоретическими концептами.

Так, в современной литературе, посвященной профессионально-образовательной мобильности, доминирующей теорией остается модель «толкай-тяни», но она в основном позволяет идентифицировать мотивацию и выбор в пользу мобильности. В дополнение к модели «толкай-тяни» несколько теорий пытаются объяснить процесс и результат профессионально-образовательной мобильности. Во многих исследованиях используются культурно-психологические или социологические подходы, чтобы изучить аккультурацию, адаптацию или культурное взаимодействие молодых людей.

При этом необходимо отметить, что исследования в области профессионально-образовательной мобильности проводятся на фоне меняющегося глобального фона. Рост национализма, политизация науки, цензура знаний и акцент на национальной безопасности привели к ужесточению контроля над глобальными перемещениями молодых людей в образовательном пространстве. В связи с этим необходимость проведения исследований в данном направлении не теряет своей актуальности, теоретической и практической значимости, что и обусловило выбор темы данной статьи.

Анализ и обобщение основных направлений профессионально-образовательной мобильности молодежи, определение системы понятий, раскрывающих сущность этого явления, рассматривают в своих трудах О.Г. Масленникова, П.А. Шарыпина, С.Ю. Лаврентьев, Д.А. Крылов, В.А. Орлова, Ханан Морси, Адамон Н. Мукаса, Оналлия Осей, Карлейн Хагсман.

Особенности проявления международной профессионально-образовательной мобильности молодежи в разных странах и регионах описывают В.А. Чупина, С.Р. Соколова, Е.Р. Закирова, Н.И. Харитонова, Луис Диас-Серрано, Уильям Нильссон, Лена Имерай, Хельга А.Г. де Валк, Сильви Гадейн.

Однако, несмотря на имеющиеся труды и наработки, ряд вопросов в данной предметной плоскости остается открытым и требует более детального анализа. Так, например, особого внимания заслуживает понимание того, как молодые люди, имеющие опыт международной мобильности, вносят вклад в развитие своих стран, и как они связывают свой вклад с опытом, полученным ими в процессе становления за рубежом. Кроме того, недостаточно изученной остается сущность и действие уравнивающего эффекта внутринациональной и международной профессионально-образовательной мобильности молодежи.

Таким образом, цель статьи заключается в рассмотрении сущности и видов профессионально-образовательной мобильности современной молодежи, а также факторов, которые ее поддерживают и стимулируют.

Результаты исследования . Итак, прежде всего, необходимо отметить, что профессионально-образовательная мобильность ‒ это процесс перемещения человека вместе с материальными и нематериальными объектами, нацеленный на получение им новых навыков и знаний, которые формируют, как следствие, лучшего специалиста, способного быстро адаптироваться к новым вызовам на рынке труда и технологий (Иванов, Иванова, 2022). Процессы, связанные с профессионально-образовательной мобильностью, являются одними из ключевых элементов современной динамичной социально-экономической реальности.

Многообразие теоретико-методологических подходов к проблематике профессионально-образовательной мобильности в современной социологической науке становится более понятным и приобретает свое истинное содержание в рамках синергетической парадигмы, которая описывает процесс мобильности в категориях сложности и нелинейности, вероятностного характера событий, их принципиальной непредсказуемости и должна рассматриваться в контексте таких регуляторов, как плюрализм, полиэкранность, холизм, синергизм, дополнительность, релятивизм.

С точки зрения синергетики как мировоззренческой парадигмы мобильность молодежи в современном мире является двусторонним процессом: с одной стороны, она носит целенаправленный характер (образование, поиск лучшей работы, карьерного роста), с другой – стихийный. В первом случае речь идет об организации, предполагающей координацию деятельности людей, упорядоченность общественной жизни с помощью институциональных механизмов. Во втором – о самоорганизации, которая осуществляется в различных структурах социальных связей человека (по его принадлежности к объединениям, месту жительства, институтам), а также является процессом и результатом рефлексии, фактором социокультурного взаимодействия.

Объектом исследования выступает профессионально-образовательная мобильность молодежи в экономике знаний.

Предмет исследования составляют практики и механизмы активизации профессиональнообразовательной мобильности молодежи.

Виды профессионально-образовательной мобильности показаны на рисунке 1.

Рисунок 1 ‒ Виды профессионально-образовательной мобильности1

Figure 1 ‒ Types of Professional and Educational Mobility

Также представляется целесообразным уточнить термин профессионально-образовательных потоков, под которым следует понимать определенную социальную группу, в которую входят студенты, преподаватели, молодые специалисты, аспиранты, исследователи, которые направляются учиться, преподавать, стажироваться или проводить любую другую научную и практическую деятельность в другом заведении высшего образования, научном учреждении или на предприятии как на территории страны проживания, так и за ее пределами.

Изучение научно-экспертной литературы позволило обобщить характеристики профессионально-образовательных потоков молодых людей между (и внутри) стран в следующих рамках:

-

a) «Магнит» – подразумевает приток в национальную систему высшего образования молодых людей для получения образования, места работы или того и другого;

-

б) «Обучение за рубежом» – предполагает перемещение людей из национальной системы высшего образования в иностранные вузы для прохождения аспирантуры/докторантуры либо же для обучения после защиты диссертации и/или трудоустройства;

-

в) «Самостоятельный» – отражает внутреннее движение молодежи от учебы к работе в рамках национальной системы образования или даже одного учреждения.

Ученые утверждают, что страны могут демонстрировать одну или несколько из этих характеристик. Так, система высшего образования в Великобритании или США привлекает молодых людей для учебы и работы, в то же время в стране имеется сильный самодостаточный рынок труда (Шна-рбекова и др., 2023). Университеты США отличаются открытостью и гибкостью, предлагают щедрые стипендии и зарплаты и, таким образом, являются исключительными глобальными магнитами талантов. Исследования в США опираются на иностранных докторантов, и эта страна является основным местом краткосрочных академических визитов, а также миграции для последующей карьеры. Тем не менее большинство американских ученых завершают обучение и остаются работать в национальной системе на протяжении всей своей жизни.

В других странах, как правило, преобладает одна характеристика. Например, в Корее и Мексике это «обучение за рубежом». Официальные статистические данные свидетельствуют о том, что большая часть мексиканских и корейских ученых обучается в докторантуре за пределами своих стран (в основном в США), а затем возвращается, чтобы получить академическую работу и, в случае Кореи, постдокторантуру (Öz, 2023). Эта ситуация связана с ограниченным выбором образовательных услуг и высоким спросом на качественное образование, который не в состоянии удовлетворить вузы внутри страны. Например, в 2020 г. в Мексике на собственные программы PhD было принято всего 1 000 студентов по сравнению с 45 000 в США (Капшук и др., 2022).

Рассматривая более подробно тот момент – является профессионально-образовательная мобильность молодежи модным явлением или потребностью современного времени, необходимо отметить, что в последние десятилетия она стала артикулироваться как институционализированное ожидание карьеры, таким образом, получив статус важного критерия карьерного роста. Эти ожидания и то, как они реализуются в современном социальном пространстве молодых людей, представляют собой карьерный сценарий, предписывающий, должны ли они стать мобильными или нет, чтобы продвинуться по карьерной лестнице в будущем.

В целом, существующие объяснения того, как профессионально-образовательная мобильность молодежи может способствовать карьерному росту и почему она считает ее обязательной и необходимой, указывают на различные виды ресурсов, которые будущие специалисты могут приобрести благодаря этой мобильности. Предполагается, что опыт, который может быть получен в других странах, учебных заведениях и профессиональных сообществах, увеличивает их человеческий и социальный капитал. Под человеческим капиталом понимается создание новых идиосинкразических знаний и навыков, которые могут быть получены благодаря доступу к новым идеям, методам, опыту, обучению и курсам (Sartor, 2022). Молодые люди также могут увеличить и укрепить свой социальный капитал благодаря развитию новых отношений и доступу к новым сетям (Herz, Altissimo, 2021). Таким образом, сформированный новый человеческий и социальный капитал увеличит количество и качество результатов обучения и работы, что, в свою очередь, будет способствовать карьерному росту.

Все эти потенциальные преимущества профессионально-образовательной мобильности одновременно представляют собой мотивы, по которым молодые люди становятся мобильными, и которые свидетельствуют о том, что это не дань моде, а системное планирование своего будущего. За редким исключением, большинство исследований сходятся на том, что причины, связанные с построением карьеры, являются основным фактором мобильности, а экономические факторы, такие как более высокая зарплата, являются вторичными (Каймаразова, 2024).

Итак, можно выделить ключевые факторы, которые стимулируют и поддерживают профессионально-образовательную мобильность в среде современной молодежи:

-

1) перспективы участия в конкретных исследовательских проектах и перспективных программах обучения;

-

2) соответствие требованиям международной мобильности для получения должности и, таким образом, подача адекватных сигналов для карьерного роста;

-

3) возможности, которые предоставляет страна назначения в плане доступа к научной среде, исследовательскому оборудованию, престижу и карьерному росту;

-

4) развитие социального капитала.

На следующем этапе исследования представляется целесообразным более детально рассмотреть практические аспекты профессионально-образовательной мобильности современной молодежи. Для этого воспользуемся результатами социологического опроса, который проводился Институтом социологии РАН в рамках программы фундаментальных исследований.

Согласно методологии социологического анализа, исследование профессионально-образовательной мобильности должно очерчивать ее пространственно-временные характеристики, то есть определять пространственные аспекты миграции – географию (страну, регион), расстояние, отдельные функциональные характеристики (тип поселения), а также временные аспекты миграции – периодичность (частоту) и продолжительность. Соответственно, анализ географической структуры миграции российской молодежи позволяет выявить приоритетные направления ее выезда за границу. Это важно для дальнейшей оценки влияния экономических, социальных, политических, институциональных и других факторов на развитие миграционных процессов и формирование миграционных коридоров, что поможет разработать рекомендации по диверсификации направлений миграционной политики России.

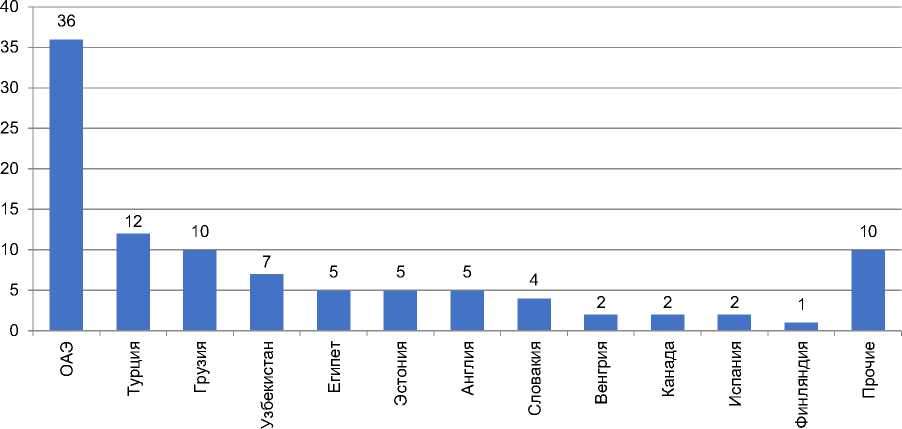

Значительное влияние на формирование исходящих миграционных потоков молодежи в наши дни оказывают многочисленные геополитические трансформации. Как показывают результаты социологического исследования, основными векторами миграции молодого поколения России являются страны, где активно развивается технологический сектор – ОАЭ, Грузия, Узбекистан. Более трети респондентов были сосредоточены в Турции, еще 22 % – в Египте и Эстонии. Детальное распределение представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 ‒ Распределение респондентов по основной стране пребывания за рубежом, %1

Figure 2 ‒ Distribution of Respondents by Main Country of Residence Abroad, %

Анализ ответов участников опроса по странам пребывания показал определенную специфику. Особое внимание следует обратить на то, что мотивы профессиональной мобильности молодежи различаются в зависимости от страны основного пребывания за рубежом. В частности, по доле тех, кто планирует остаться в своей стране пребывания навсегда, соответствующий средний показатель для респондентов из Турции, Грузии, Эстонии и Англии составил 30 %, в среднем для всей совокупности он равен 42 %. Зато в ОАЭ и Турции данный показатель достиг 80 %, в Словакии – 50 %, в Египте – 40 %, а в Венгрии – 100 %.

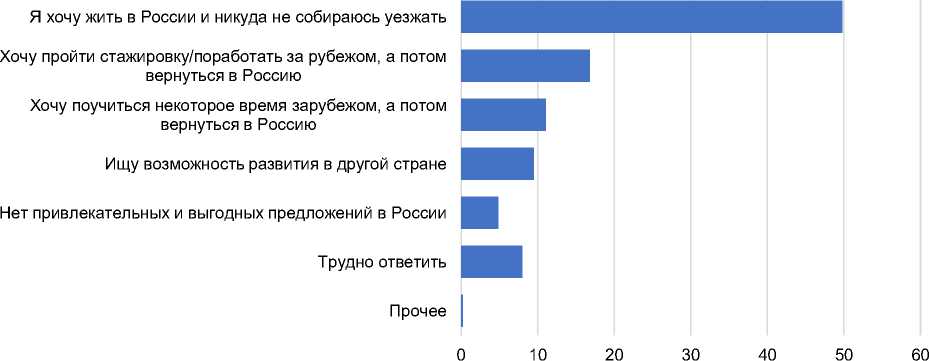

Определенный интерес для понимания вектора развития современного общества в России, с целью уточнения и пересмотра методологических основ социальной политики страны и ее максимального приближения к потребностям молодежи, представляют мотивы профессионально-образовательной мобильности (рис. 3).

Основными преимуществами работы за рубежом для молодых людей являются, безусловно, более высокий уровень заработной платы, стабильная экономическая ситуация и возможность получить место работы благодаря часто лояльной политике трудоустройства принимающей страны. Экономические мотивы миграции молодежи России сохраняются даже при вторичной занятости во время обучения, которая часто является неофициальной, не соответствует квалификации подготовки специалиста (рабочего), однако способствует социальной адаптации на рынке труда и материальной независимости.

Помимо возможностей карьерного роста и получения образования в ведущих учебных заведениях мира, на рост и расширение профессионально-образовательной мобильности молодежи оказывает заметное влияние развитие экономики знаний и Четвертой промышленной революции. Труд и образование в традиционной и новой экономике знаний несколько отличаются. В таблице 1 представлены ключевые отличия и характерные черты.

Рисунок 3 ‒ Распределение ответов о мотивах профессионально-образовательной мобильности молодежи в России (среди всех респондентов), %

Figure 3 ‒ Distribution of Responses on the Motives of Vocational and Educational Mobility of Young People in Russia (Among All Respondents), %

Таблица 1 ‒ Особенности занятости и профессионального образования в традиционной и новой экономике1

Table 1 ‒ Features of Employment and Vocational Education in the Traditional and New Economy

|

Характеристика |

Традиционная экономика |

Экономика знаний |

||

|

труд |

образование |

труд |

образование |

|

|

Характер образования и труда |

Рутинный труд с незначительной долей креативной работы |

Монотонное обучение по традиционным методам |

Креативная, инновационная работа |

Всестороннее развитие с применением новейших методов познания, ориентация на нововведения |

|

Производительная сила образования и труда |

Определяется мощностью оборудования |

Навыки запоминания и прямого использования знаний в соответствии с установленными правилами |

Определяется, прежде всего, развитием и применением информационнокоммуникационных технологий |

Определяется сочетанием усвоенного материала и созданием чего-то нового |

|

Организация образования и труда |

Превалирование профессий, требующих непосредственного присутствия на рабочем месте |

Непосредственное присутствие на обучении и личное представление результатов |

Распространение работы по гибкому графику и дистанционной занятости |

Возможность дистанционно обучаться, выполнять и отсылать работы для проверки знаний на расстоянии. Применение альтернативных путей получения профессионального образования |

|

Возможности обучения и труда |

Ограничены локальными учебными заведениями и работодателями |

Ограничены учебными заведениями, которые находятся рядом |

Чрезвычайно широкие возможности учиться и работать дистанционно благодаря сети Интернет |

Большое количество заведений и программ, ориентированных на дистанционное обучение, в том числе с использованием инновационных технологий |

Отдельный акцент, по мнению автора, необходимо сделать на том, что существует целый ряд факторов и проблем, которые не зависят от учебных заведений, какими бы престижными они ни были, от карьерных возможностей и даже от межправительственных организаций, которые способны либо способствовать, либо ограничивать мобильность (или и то, и другое одновременно). К ним относятся:

-

– информация или ее отсутствие относительно механизмов финансирования и другой поддержки, что позволяет облегчить перемещение, упростить процедуры найма;

-

– культурные и языковые различия, а также доминирование английского языка в сфере получения образования и научных исследований;

-

– сходства или различия между странами в национальных системах социального обеспечения и ухода за детьми (что может стать препятствием, в частности, для женщин-исследователей);

-

– различия в рабочей нагрузке, заработной плате, статусе, процедурах продвижения по службе, структуре карьеры и стаже;

-

– иммиграционная политика и законодательство в отношении высококвалифицированных работников, включая визы и разрешения на работу.

Выводы . Профессионально-образовательная мобильность молодежи способствует повышению конкурентоспособности будущих работников на рынке труда. Чем большим количеством навыков и умений обладает работник, тем он более востребован. Стимулами к тому, что все большее количество студентов и молодых ученых включаются в процесс мобильности, являются карьерные сценарии, требования и вызовы экономики знаний, а также благоприятные социальные и организационные факторы, способствующие скорейшей интеграции в новое сообщество.

Профессионально-образовательная мобильность современной молодежи в России характеризуется рядом важных тенденций. Ключевыми проблемами, по мнению автора, требующими решения в долгосрочном периоде, являются чрезмерные разрывы в оценках молодежи относительно условий обучения и труда в России и за рубежом, а также несогласованность последствий миграции молодежи в личностном и региональном измерениях, при которой развитие и капитализация человеческого потенциала лица-мигранта диссонируют с рискогенными аспектами потерь человеческого потенциала страны в целом.

Новые вызовы, с которыми сегодня столкнулась Россия на фоне ужесточения международных санкций и попыток изоляции страны, доказывают необходимость социологических исследований профессионально-образовательной мобильности молодежи. Речь идет о ситуативных опросах разных целевых групп молодых людей в зависимости от региона пребывания, факта перемещений и дальнейших планов. Для молодежи, которая не меняла место пребывания, в ходе опроса важно выяснить дальнейшие планы и потенциал миграции с конкретизацией желания, намерений и готовности менять место пребывания.

Список литературы Профессионально-образовательная мобильность современной молодежи: современное понимание и ключевые тенденции

- Зайцева А.А. Внутрироссийская академическая мобильность студенческой молодежи: особенности институциональной регуляции и саморегуляции // Nomothetika: Философия. Социология. Право. 2023. Т. 48, № 4. С. 683-692. DOI: 10.52575/2712-746X-2023-48-4-683-692 EDN: TIDSDU

- Иванов С.Ю., Иванова Д.В. Социально-профессиональная мобильность молодежи и гибкая занятость // Поиск: Политика. Обществоведение. Искусство. Социология. Культура. 2022. № 3 (92). С. 52-60. EDN: KVZPBS

- Каймаразова А.К. Институциональное влияние образования на социальную мобильность молодежи в российском обществе // Социология. 2024. № 2. С. 158-163. EDN: IMPBCI

- Образовательная миграция в современной России: тенденции и проблемы / Е.А. Капшук [и др.] // Теория и практика общественного развития. 2022. № 3. С. 26-32. DOI: 10.24158/tipor.2022.3.3 EDN: BURZZH

- Сравнительный анализ профессионально-ценностных установок молодежи России и Казахстана в образовательном пространстве / М.К. Шнарбекова [и др.] // Интеграция образования. 2023. Т. 27, № 2 (111). С. 186-207. DOI: 10.15507/1991-9468.111.027.202302.186-207 EDN: JTHLHK

- Herz A., Altissimo A. Understanding the structures of transnational youth im/mobility: A qualitative network analysis // Global Networks. 2021. Vol. 21, no. 3. Р. 500-512. DOI: 10.1111/glob.12315 EDN: UYHJAW

- Öz Ya. Learning (abroad) mobility in the European Union: A comparison of youth in and out of higher education // Higher Education Quarterly. 2023. Vol. 77, no. 4. Р. 969-984. DOI: 10.1111/hequ.12457 EDN: ONKVJJ

- Rurality, socio-economic disadvantage and educational mobility: A Scottish case study / D. Borbely [et al.] // British Educational Research Journal. 2023. Vol. 50, no. 1. Р. 87-94. DOI: 10.1002/berj.3917 EDN: CPKHPO

- Sartor S. Educational mobility in Canada, 1969-2016: Evidence from the longitudinal and international study of adults // Canadian Review of Sociology. 2022. Vol. 59, no. S1. Р. 98-117. DOI: 10.1111/cars.12393 EDN: MAQCPC

- Schoon I., Burger K., Cook R. Making it against the odds: How individual and parental co-agency predict educational mobility // Journal of Adolescence. 2021. Vol. 89, no. 1. Р. 74-83. DOI: 10.1016/j.adolescence.2021.04.004 EDN: INWKBY