Профессионально-специализированное чтение: его особенности и место в процессе обучения

Автор: Сметанникова Наталья Николаевна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 10, 2018 года.

Бесплатный доступ

Представлен анализ стратегий чтения, которые используют взрослые читатели в своей профессиональной деятельности, их характеристика, способы усвоения и использования. Обоснован вывод о том, что эксплицитное обучение стратегиям чтения сделает результаты образования более востребованными в профессиональной жизни.

Стратегия, стратегиальный подход, классификация, группировка, эксплицитное, имплицитное, обучение, потребность, профессиональная деятельность, исследование

Короткий адрес: https://sciup.org/148320971

IDR: 148320971 | УДК: 30.80+378 | DOI: 10.25586/RNU.HET.18.10.P.36

Текст научной статьи Профессионально-специализированное чтение: его особенности и место в процессе обучения

те привели к смене носителя текста (от свитка к кодексу, а затем и к книге) [1, с. 42]. Научное чтение чаще является чтением с листа, его отличает высокий уровень информационной культуры и библиографической грамотности.

Учебное чтение тесно связано с научным, поскольку формировалось в его недрах по мере организации массового обучения детей и взрослых. Оно имеет два варианта. В качестве школьной дисциплины при обучении детей учебное чтение не только является познавательным, но и нравственным, поскольку в значительной степени призвано воспитывать детей. Обучение чтению стар- ется альтернативой учебному чтению, которое определяется рамками учебных программ. Самообразовательное чтение сохраняет главные черты процесса самообразования, а именно: (1) свободный выбор круга чтения, который призван обеспечить (2) определенный объем знаний и (3) самостоятельную работу с выбранными источниками. Круг самообразовательного чтения достаточно широк и определен потребностями и профессиональными задачами читателя, который свободен в выборе типов, видов, практик и стратегий чтения, способах фиксации его результатов. Другими сло- вами, это наиболее свободное, разнообразное, экстенсивное и индивидуальное чтение.

В этой группе научного, учебного и самообразовательного чтения в конце ХХ века стала формироваться еще одна модификация – критическое чтение , сущностью которого является критическое осмысление информации с целью ее включения в собственный контент [2].

Критическое чтение концептуально и терминологически связано с понятием критического мышления (critical thinking), упоминавшегося в работах Ж. Пиаже, Дж. Брунера, Л. С. Выготского, Д. Дьюи и получившего распространение и педагогическое воплощение благодаря работам американских психологов и педагогов (Д. Халперн, Дж. А. Браус и Д. Вуд, Д. Огл, Ч. Темпл, Дж. Стил, К. Мередит), а также известному проекту «Чтение и письмо для развития критического мышления», осуществляемому несколькими международными организациями, включая институт «Открытое общество», Консорциум гуманной педагогики, Международную ассоциацию чтения, Университет Северной Айовы, во многих странах мира, в том числе и в России [4].

ших школьников и студентов имеет свои особенности, оно является методом не только обучения, но и самообразования. Для учебного чтения характерно множество вариаций и практик, которые в разных случаях называются по-разному: «аналитическое чтение», «чтение для самообразования», «домашнее чтение», «обязательное чтение», «внеклассное чтение», «чтение на лето».

Учебное чтение предъявило новые требования к учебной книге и преобразовало ее, изменив ее структуру, сделав абзацы, параграфы, главы, справочный материал обязательными при ее издании.

Самообразовательное чтение формировалось в рамках учебной и научной модификаций. Оно явля-

Ищем свою модификацию чтения

При определении критического чтения, сущностью которого изначально был критический анализ текста, все больше внимания уделялось творческой составляющей, призванной предлагать собственный вариант решения проблемы, что привело к их отождествлению (критическое чтение есть творческое чтение). Данная интерпретация дала нам основание рассматривать их как одну модификацию (критически-творческую) учебного (в учебной деятельности) и научного (в профессиональной деятельности) чтения.

Новая современная модификация – экзистенциальное чтение – занимает промежуточное положение между научно-учебной и профессиональной группами. Ее стали называть истинным чтением, поскольку она восходит к функции «постижения себя в мире», основной характеристикой которого является качество чтения через выявление отношения читателя к тексту, а основными чертами – эмоциональное сопереживание, эмпатия и личный опыт коммуникации [5]. Интерес к духовной составляющей чтения и «эмоциональному интеллекту», как и к теории «читательских откликов» Луизы Розенблат, в западной науке объясняется раз-

Модификации чтения витием негативных черт личности (жестокость, нетерпимость к отличному от себя и др.) и ее интеллекта (прагматизм), одной из причин которого является избыточное продвижение делового и обыденно-практического чтения.

Профессиональная модификация чтения и в ограниченном виде деловая формируется обычно по мере формирования самого сообщества, в ходе «созревания» профессии, становления ее ценностей, профессиональной этики и круга чтения, что и происходило с деловым чтением в процессе формирования нового сообщества бизнесменов России. Профессиональное чтение духовенства как одного из первых профессиональных сообществ было предметом анализа исследователей чтения [5].

Профессиональное чтение – в основном глубокое, интеллектуальное, смысловое чтение про себя. В отличие от научного чтения, его тематика ограничена сферой профессиональной коммуникации. Понимание, оценка, освоение профессиональной информации (текстов в широком смысле), предъявляемых с листа и с экрана, невозможны без высокого уровня читательской компетентности, которая обеспечивает эффективность поиска, отбора, организации информации и осознанность ее использования. В свою очередь это предполагает выявление особой формы «препарирования и видения мира», особой «математически измеряемой природы оперирования данными познания», воспроизведения мира «на собственных языках и в собственных медиумах, отличных от медиумов наших органов чувств», ориентации «на практико-ориентированный характер», существование, «когда с ней работают», нацеленность «на новое, поскольку она и есть новое» [6, с. 19].

В настоящее время профессиональное чтение считается залогом успешной профессиональной карьеры, оно включает в себя не только чтение на родном, но и на одном или нескольких иностранных языках, использование чтения как с листа, так и с экрана (дигиталь-ное чтение).

В процессе обучения принято вслед за Т. С. Серовой выделять профессионально ориентированную модификацию чтения, которая строго направлена на обучение зафиксированному в федеральных государственных образовательных стандартах направлению подготовки кадров [7]. Однако, как показало исследование, существует разрыв между профессионально ориентированным и профессиональным чтением, которым реально занимаются работники на рабочем месте. Более того, как тематика, так и виды, типы и практики чтения меняются при смене вида, типа, практик профессиональной деятельности.

В связи с этим мы предлагаем ввести новую модификацию чтения –профессионально специализированное (сокращенно ПСЧ), в котором «профессиональное» является целью, а «специализированное» – условием ее достижения. Профессионально-специализированным чтением мы называем модификацию, целью которой является широкая подготовка к длительной и разнообразной профессиональной деятельности. Обучение ПСЧ предполагает «формирование компетенций определенного уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретной профессии или специальности» [8, с. 5]. Обучение ПСЧ ведется в специальных условиях, обозначенных в рабочих программах учебных заведений.

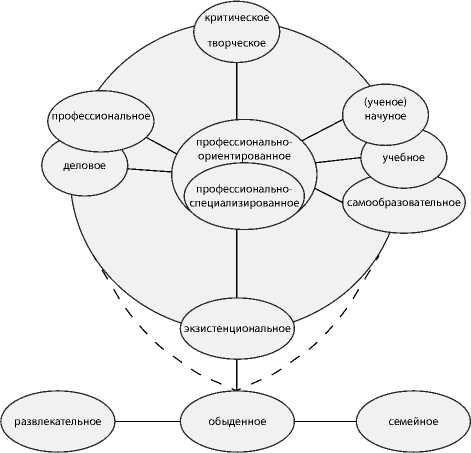

ПСЧ является гибким смысловым чтением с оперативным извлечением, сохранением и использованием необходимой информации, сочетающим качества и свойства нескольких модификаций: научного (ученого), учебного, самообразовательного, профессионального, делового, экзи-стенционального чтения, на его периферии прослеживаются некоторые связи с обыденной, развлекательной и семейной модификацией (см. рис.). При обучении иностранным языкам оно будет называться иноязычным профессионально-специализированным чтением (ИПСЧ).

Связь с модификацией проявляется в том, что (И) ПСЧ имеет несколько характеристик каждой из них. Так, (И) ПСЧ, как и научное чтение, в определенных ситуациях может быть медленным, глубоким, рассуждающим и определенно «чтением с карандашом», то есть в нем используются стратегии чтения с пометами на полях, комментирование и тезирование. Иноязычное профессиональноспециализированное чтение, как и учебное чтение, – это (1) гибкая, (2) разноскоростная, (3) целенаправленная, (4) интерактивная, (5) стратегиальная, (6) метакогнитив-ная, (7) оценочно-рефлексивная, (8) эффективная и (9) продуктивная (10) деятельность читателя, читающего тексты (11) на родном и неродном языке, (12) представленные на разных носителях, результатом которой в учебном процессе является (13) читательская компетентность, входящая в состав (14)

коммуникативной и (15) профессиональной компетентности читателя.

Гибкость чтения определяется по нескольким показателям. Один из них относится к технике чтения, другой – к пониманию текста. Так, гибкость предполагает владение читателем различными скоростями чтения, которые то увеличиваются, то замедляются в зависимости от цели чтения, трудности и читабельности текста и используемых приемов (стратегий). Гибкость понимания при чтении заключается в том, что цели чтения корректируются, затруднения в понимании преодолеваются, интерес к отдельным положениям текста изменяется, то есть гибкость чтения предполагает альянс цели и процесса чтения, что подтверждает мысль о том, что чтение является целенаправленной деятельностью читателя, и компетентный читатель приспосабливает свою деятельность к цели чтения.

Беглое чтение про себя, которым характеризуется чтение компетентного читателя, это, безусловно, чтение быстрое, гибкое, оптимально эффективное и продуктивное. Оно протекает со скоростью от 200 до 300 слов в минуту. Некоторое замедление происходит при изучении и запоминании абсолютно новой информации и переходе с чтения с листа на экран электронного устройства. Однако при определенной практике скорость чтения на новом носителе восстанавливается до привычной и возрастает при работе с профессиональными текстами за счет владения фоновой информацией [9, 10, 11]. Компетентный читатель владеет стратегиями медленного «аналитического», «филологического», изучающего чтения про себя, сочетающегося с ведением записей (пометы, комментарии, тезирование).

Чтение с листа в значительной мере – это деятельность читателя по пониманию текста. Читатель вычитывает те смыслы текста, которые заложил в него автор. Под- черкнем, что когнитивные процессы читателя, включенные в чтение, в той или иной степени связаны с целью чтения. Поскольку писатель и читатель разделены временем и пространством, то понимание читателем текста подобно интерпретации авторского текста. Однако чтение нельзя приравнивать к пониманию, понимание гораздо шире процесса чтения [12, 13]. Чтение текста с листа не является единственным процессом, связанным с пониманием. «Чтение на слух», включающее смысловое восприятие текста на слух и одновременное его прочтение с листа/экра-на, также включает в себя звено понимания.

Чтение является интерактивным процессом по двум основаниям. Первое – параллельное взаимодействие и одновременность действий нескольких когнитивных процессов, второе – взаимодействие читателя и автора посредством текста. Читатель не только вычерпывает информацию из текста, написанного автором, но также привносит большую часть своих знаний и чувств, интерпретируя автора и создавая смыслы текста. Чтение – напряженное думание, в процессе которого создается смысл через взаимодействие читателя с текстом. Интерактивная модель понимания текста, предложенная Дорис Кук, раскрывает процесс и условия этого взаимодействия [14, 15]. Так, понимание авторского текста (Текст 1) было уподоблено созданию собственного (Текст 2) и зависело от четырех условий: (1) опыта и знаний читателя, (2) характеристик текста (содержания, понятий, концептов, логико-смысловых структур, таких как вид, тип, фрейм текста, выбора и подбора слов, комплексированности мысли, плотности информации, читабельности текста), (3) характеристик обучающего контекста (времени суток, места чтения, возможности получения помощи, использования информационных ресурсов, цели чтения, заданий, ожидаемого ре- зультата, форм представления результата, например, таких как пересказ текста, его обсуждение, проект, сочинение) и от (4) используемых стратегий чтения.

Чтение является стратегиаль-ным процессом в том смысле, что компетентный читатель антиципирует содержание текста, выбирает ключевую информацию, умственно ее организует, суммирует, отслеживает качество своего понимания, исправляя, дополняя и сравнивая получаемый результат с целью чтения, используя свой набор стратегий чтения. Чем большим количеством фоновых знаний обладает читатель, тем легче и более плавно происходит процесс чтения. Чтение – это выбор необходимых графических ключей на основе того, что читатель видит и ожидает увидеть с помощью операций отбора, выбора, прогноза, сравнения и подтверждения [16].

Чтение как средство познания и обучения другим предметам является метакогнитивным процессом или когницией второго порядка, которая предполагает знание субъекта о своей когнитивной системе и умение управлять ею. Понятие, введенное Дж. Флейвеллом (John Flavеll) в конце 1970-х годов, представляет собой методологию познания через механизм самого познания [17]. Метакогни-тивность в качестве механизма мониторинга познания включена в содержание многих предметных областей, таких как устный обмен информацией, понимание устной и письменной речи, изучение языков, решение проблем, социальное познание, самоконтроль и самообучение, а также собственно когнитивных процессов [17, с. 906]. Учащиеся средней школы мало осведомлены о своих когнитивных процессах и испытывают трудности при отслеживании качества внимания, понимания, запоминания в условиях отсутствия специально организованного обучения. Однако в процессе обучения метакогнитивные механизмы развиваются, и обучающиеся студенты уже обладают этой способностью в той или иной мере даже без специального обучения, что находит отражение в организации обучения различным предметам с помощью чтения в высшей школе.

Чтение включает в себя оценку значимости содержащейся в тексте информации с точки зрения возможностей ее использования в другой, более широкой сфере деятельности. Компетентный читатель оценивает новизну и интерес информации, в том числе с профессиональной точки зрения, близость позиций автора и читателя, значимость информации текста с точки зрения ее запоминания и применения, эмоциональную реакцию на тематику и проблематику текста, что требует подключения механизмов инференции и фоновых знаний. Отслеживая качество своего чтения, то есть проводя постоянный мониторинг чтения, читатель рефлексирует, то есть соединяет оценочную деятельность с целеполаганием, а также с выбором способа реакции на него. Целенаправленность чтения определяется целеполаганием и соответствующим ему выбором вида чтения (поисковое, просмотровое, изучающее, с полным охватом содержания) и стратегий чтения.

Эффективность чтения определяется не только по критерию общей скорости чтения, но также по критерию скоординированности и плавности использования всех умений и навыков обработки информации, а именно: навыка узнавания слова, умений анализировать синтаксические конструкции, определять значения и смыслы, конструировать понимание смысла текста, используя ин-ференции и критическое осмысление, а также находя связи с имеющимися фоновыми знаниями. Все эти умения и навыки синхронизированы во времени и не требуют усилий со стороны читателя.

В терминологическое поле эффективности чтения входят поня- тия «результативности» и «продуктивности». Продуктивность чтения характеризуется двумя показателями: скоростью и коэффициентом усвоения содержания текста. Компетентный читатель – это высокопродуктивный читатель, сохраняющий баланс между скоростью чтения и качеством понимания текста [18].

Рассмотрение чтения как вида речевой деятельности, то есть «активного, целенаправленного, мотивированного, предметного (содержательного) процесса выдачи и/или приема сформулированной посредством языка мысли (волеизъявления, выражения чувств), направленной на удовлетворение коммуникативно-познавательной потребности человека» (в нашем случае читателя) «в процессе общения» [19], предполагает, что, как и любая деятельность, чтение имеет ряд имманентных параметров (целеполагание, ориентировочно-мотивационную и оценочно-рефлексивную фазы, осмысление / понимание текста).

Чтение является неотъемлемой составляющей процесса обучения. Во многих учебных ситуациях академическое, учебное, профессионально-специализированное чтение является средством обучения. В ситуациях бытового характера его прагматически ориентированные модификации, включающие обыденное чтение, также являются процессом научения в определенном смысле, поскольку необходимо принять решение о том, что же делать с полученной информацией, даже если решение касается изменений в списке необходимых на неделю продуктов питания.

Чтение на иностранном языке связано с языковой и коммуникативной компетенциями. Невозможно прочитать текст, не зная графо-фонемной, синтаксической и семантической систем языка, на котором написан текст. Сколь бы много читатель ни знал о Великобритании или США, если он не владеет английским языком, он не про- читает статьи в газете, написанной на нем. Поэтому, безусловно, «обработка лингвистической информации при чтении текста является процессом, неотделимым от понимания текста» [20].

Приведенные нами показатели чтения компетентного читателя раскрывают функциональные компоненты чтения печатного текста с листа, некоторые из которых остаются значимыми и при дигиталь-ном (digital) чтении.

Таким образом, профессионально-специализированное чтение соединяет характеристики нескольких модификаций, которые позволяют использовать его в различных сферах профессиональной деятельности.

Дигитальное чтение

Исследование показало, что в профессиональном чтении сегодня наблюдается своего рода баланс: 50% – чтение с листа и 50% – чтение с экрана. Однако сравнение результатов внутри обследованной группы по возрасту респондентов показывает, что молодые люди все чаще читают с экрана, включая и произведения художественной литературы (50% читателей старшего возраста и 75% – младшего).

Среди участников нашего исследования 25% молодых респондентов читают художественную литературу с экрана, что соответствует показателю в США, но в целом по стране эта доля составляет 6% [4]. Самое простое объяснение предпочтения чтения художественной литературы с листа – устойчивая привычка читать бумажные книги, сформированная еще в школе.

Предложим другое объяснение.

Чтение линейного (печатного) художественного текста – это движение в глубину авторского замысла, движение к автору, в его мир, в подтекст. Это понимание – интерпретация авторского текста. Структура объемного линейного текста, написанного сложными, длинными предложениями, способствует неспешному смысловому чтению. Ди-гитальное чтение более короткого экранного текста подобно накидыванию сети читателя на авторский текст и его смысловому восприятию по узлам (ключевым словам) этой сети. Поэтому самой востребованной стратегией дигитально-го чтения стало сканирование текста, которое при чтении с листа относилось к беглому чтению или, по С. К. Фоломкиной, к просмотровому и поисковому видам чтения. Чтение на уровне смыслового восприятия текста объясняет подобие процесса чтения процессу работы с информацией (стратегии поиска информации, ее выбора, отбора, сохранения и применения), ре-курсивность, отсылочность экранного текста предполагает движение вширь, в контекст, затекст, но не в авторский подтекст.

Когнитивные привычки по мере перехода на дигитальное чтение медленно меняются. Когда-нибудь дигитальный текст получит третье измерение, станет глубинным, а вслед за ним – когнитивные процессы и чтение, но пока… Дигиталь-ное чтение с возможностями создания гипертекста на основе текста уже не совсем чтение в привычном понимании, во всяком случае оно интуитивно не используется читателем при чтении художественной литературы.

Открытым остается вопрос: в рамках какой дисциплины может и должно осуществляться обучение профессионально-специализированному чтению в вузах?

Ответ очевиден: любой. Каждый преподаватель, предлагающий список учебной литературы на разных носителях для самостоятельного изучения, например, к семинару, должен эксплицитно показать на одном из них примеры работы с учебными (нехудожественными и, возможно, художественными) текстами, прочитанными с листа или экрана, провести мониторинг чтения, проверку понимания текста и его обсуждение. Профессиональноспециализированное чтение в высшей школе отличается от чтения в средней школе, поэтому ему необходимо найти место в рабочих учебных программах высших учебных заведений, а всем преподавателям овладеть методикой обучения ему.

Список литературы Профессионально-специализированное чтение: его особенности и место в процессе обучения

- Бородина В. А, Бородин С. М. Чтение в зеркале математики: взгляд в будущее//Школьная библиотека. 2015. № 8/9. С. 94-99.

- Домашняя библиотека/под общ. науч. ред. А. Н. Ванеева. СПб.: Профессия, 2002. С. 153.

- Зимняя И. А. Психология обучения неродному языку. М.: Русский язык, 1989. 223 с.

- Костюк К. Н. Книга в новой медийной среде. М.: Директ-Медиа, 2015. 432 с.

- Мелентьева Ю. П. Общая теория чтения. М., 2015.

- Серова Т. С. Теоретические основы обучения профессионально ориентированному чтению на иностранном языке в неязыковом ввузе: дис.. пед. наук. Пермь, 1989. 447с.

- Сметанникова Н. Н. Стратегиальный подход к обучению чтению. М.: Школьная библиотека, 2005. 512 с.

- Стефановская Н. А. Экзистенциальные основы чтения. Тамбов, 2008.

- Технология развития критического мышления в вузе: перспективы для школьного образования ХХI века: материалы конференции. Н. Новгород: Институт «Открытое общество», 2001.

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями 2013 г.).

- Халперн Д. Психология критического мышления. СПб.: 2000.

- Электронный словарь. Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/(дата обращения: 01.03.2018).

- Carver R. Reading Rate: A review of research and theory. San Diego: Academic Press, 1990.

- Cook D. (Ed) A guide to curriculum planning in Reading. Madison. WI: Wisconsin Department of Public Instruction, 1986.

- Cook D. (Ed). Strategic learning in the content areas. Madison. WI: Wisconsin Department of Public Instruction, 1989.

- Cutler A. & Clifton С. Comprehending spoken language. A blueprint of the listener. In C. Brown & P. Hagort (Eds,). The neurocognition of language. New York, Oxford University Press, 1999. Language. Р. 123-166.

- Derewianka B. Exploring the Writing Genres. UKRA, 1996. Pressley M, Gaskins, I., & Fingerstall. Instruction and development of reading fluency in struggling readers. In S. Samuels & A. Farstrup (Eds.). What research has to say about fluency instruction. Newark, DE: International Reading Association. Р. 47-69.

- Labov W. & Waletzky J. Narrative Analysis. Oral Versions of Personal Experience//(1967) Essays on the Verbal and Visual Arts. (ed. J. Helm) Seattle: American Ethnological Society, 1967. P. 12-44.

- Minsky Marvin. A Framework for Representing Knowledge. P Winston (Ed.) McGraw-Hill, 1975.

- Perfetti C., Landi N. & Oakhill. J. The acquisition of reading comprehension skill. In M. Snowing & C. Hulme (Eds). The science of reading. Malden., MA: Blackwell, 2005. Р. 227-247.

- Rayner K., Pollatsk A. The psychology of reading. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1989.