Профессиональные компетенции в модели непрофильной творческой подготовки студента технического вуза

Автор: Андриевская Лариса Александровна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 7, 2012 года.

Бесплатный доступ

Развитие нестандартного, креативного визуально-пространственного мышления в модели непрофильной творческой подготовки на первой стадии обучения становится базовой профессиональной компетенцией - творческим потенциалом студента технического вуза.

Одаренность, креативность, творческое техническое мышление, деятельностно-компетентностный подход, творческий потенциал

Короткий адрес: https://sciup.org/14934492

IDR: 14934492 | УДК: 37.013.32

Текст научной статьи Профессиональные компетенции в модели непрофильной творческой подготовки студента технического вуза

Концепцией модернизации российского образования предусмотрено создание механизма его устойчивого развития, обновление на компетентностной основе, усиление практической направленности при сохранении фундаментальности. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС-3 ВПО) ставит в основу образовательной парадигмы единство обучения и исследовательской деятельности, единство теории и практики. Широкий спектр современных научно-педагогических исследований связан с внедрением деятельностно-компетентностного подхода, традиционная триада дополняется новой дидактической категорией: «знания – умения – навыки – опыт деятельности», что особенно актуально для технических направлений подготовки. В профессиональной деятельности инженера воспроизведение информации по памяти востребовано наряду с таким качеством, как анализ проблемной ситуации и принятие нестандартных решений. Инновационность реального производства, проектно-конструкторская работа основаны на профессиональной компетентности специалиста, включающей и его творческий потенциал.

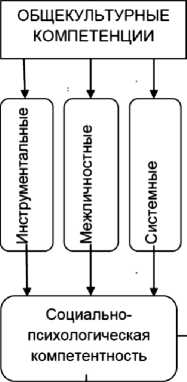

Авторы концепции модернизации российского образования определяют ключевую компетентность как свидетельство овладения ключевыми компетенциями через признаки:

-

- многофункциональности – в решении различных задач из одного поля;

-

- креативности – в решении сложных неалгоритмизированных задач;

-

- надпредметности и междисциплинарности – обеспечивают экстраполяцию знаний, умений и способностей на разные области деятельности;

-

- многомерности – в реализации на разных уровнях деятельности, от элементарного до глубокого, требуют значительного интеллектуального и творческого развития;

-

- рефлексивности – как самосознание, самоорганизация и самоконтроль, требующие включения морально-волевых и эмоциональных качеств, придавая им статус необходимого условия культуры жизнедеятельности человека.

Овладение ключевыми компетенциями, согласно проекту «Определение и отбор ключевых компетентностей», выражается в следующем: способность к рефлексии, интерактивное использование средств, участие в работе неоднородных групп, критичность мышления, способность к решению задач.

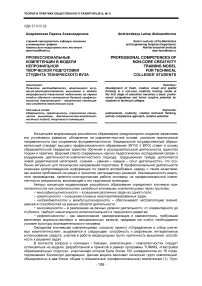

В контексте вопроса о ключевых / базовых, компетенциях / компетентностях следует остановиться на модели, разработанной и принятой в рамках программы TUNING, «Настройка образовательных структур», участниками которой были более 100 университетов из 16 стран, подписавших Болонскую декларацию. Данная модель включает несколько групп компетенций, объединенных в два блока: общие и специальные (профессиональные) компетенции [1]. Груп пы общих компетенций соотносимы с охарактеризованными выше ключевыми компетенциями и содержат следующие подгруппы:

-

1. Инструментальные компетенции:

-

- когнитивные способности – познавательная способность в освоении базовых знаний в различных областях и основ профессиональных знаний, в понимании идей и соображений; способность к теоретическому анализу и синтезу;

-

- методологические способности – способность к организации стратегии обучения и планированию времени, умение находить и анализировать информацию из различных источников, способность к решению задач и проблем;

-

- технологические умения – умения, связанные с использованием техники, навыки работы с компьютерными программами, способности информационного управления;

-

- лингвистические умения – письменная и устная коммуникация на родном языке, знание второго языка;

-

- коммуникативные компетенции – навыки управления информацией, способности понимания проблем социума и управления социальной средой.

-

2. Межличностные компетенции:

-

- способности, связанные с умением работать в команде, выражать чувства и выстраивать отношения, способность к критике и самокритике;

-

- социальные навыки, связанные с процессами социального взаимодействия и сотрудничества, принятия социальных и этических обязательств, приверженность этическим ценностям;

-

- способность к работе в неоднородной междисциплинарной среде, способность общаться со специалистами из разных областей деятельности;

-

- способность адаптироваться и работать в международной среде: способность воспринимать этническое и межкультурные различия.

-

3. Системные компетенции:

-

- способность конструировать новые системы и планировать изменения с целью совершенствования существующих систем: сочетание понимания, отношения и знания, позволяющее адекватно воспринимать соотношение частей целого и оценивать место каждого из компонентов в системе;

-

- способность к самостоятельной деятельности: способность учиться и применять знания на практике, исследовательские навыки;

-

- способность к разработке и управлению проектами: способность порождать новые идеи (креативность), способность к развитию и реализации своего творческого потенциала, забота о качестве;

-

- способность к лидерству: инициативность и предпринимательство, стремление к успеху, способность адаптироваться к новым ситуациям, понимание культур и обычаев других стран.

Компетенции, проявленные на практике в стремлении и способности (готовности) реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные качества) для успешной (продуктивной) деятельности в профессиональной и социальной сфере, с необходимостью в постоянном совершенствовании, с осознанием социальной значимости и личной ответственности за результаты своей деятельности, становятся профессиональной компетентностью специалиста [2]. В этом случае компетенция выступает как потенциал компетентности, и одновременно как творческий потенциал выпускника технического вуза (рис. 1).

«Творческие задатки», «творческие способности», «творческие умения и навыки», «творческие компетенции», «творческий потенциал», – понятия одного психологического и временного ряда, поэтапного развития одаренной личности. Задатки – генетически-обусловленные свойства, присущие индивидуальности, из которых при благоприятных обстоятельствах «произрастают» способности, целенаправленное воздействие на развитие тех или иных способностей дает «плоды» знаний, умений, навыков [3]. Опыт учебной научно-исследовательской и творческой деятельности как процесса овладения творческими компетенциями, определяет содержание творческого потенциала личности.

Решение методологических проблем научно-технического творчества студентов связано с преемственностью в освоении естественно-научных, общепрофессиональных и специальных дисциплин, стадиями обучения, и в соответствии с этим, определением содержания и форм развития творческого потенциала студента. По мере развития творческого технического мышления студента в процессе овладения общепрофессиональными и специальными компетенциями (в курсовом, дипломном проектировании, в научно-исследовательской работе) происходит своего рода энергетическая перестройка, «эволюция» интеллектуальных и психических свойств личности, формируется творческий потенциал студента как базовая ключевая компетенция, как потенциал компетентности и профессионализма инженера. Определяющей предпосылкой формирования творческого потенциала студента на первой стадии обучения является способность к развитию нестандартного, креативного визуально-пространственного мышления на основе восприятия графической информации, геометрических образов начертательной геометрии и инженерно-графических дисциплин, включающих компьютерное моделирование. Здесь уместно процитировать высказывание инженера, ученого, профессора Петербургского института путей сообщения Н.А. Рынина: «Начертательная геометрия является наивысшим средством развития той таинственной способности человеческого духа, которая зовется воображением, и которая является ступенью к другой царственной способности - фантазии, без которой почти не совершаются великие открытия и изобретения» [4].

Стремление и готовность жить в гармонии с собой и другими, в гармонии самости исоциумности

Рисунок 1 - Творческий потенциал в системе ключевых компетенций выпускника технического вуза

Развитие творческого технического мышления будущего инженера, в единстве научнотеоретического и прагматически-практического, обусловлено равноправием развития образного и абстрактного, интуитивного и логического мышления [5]. Дидактические приемы развития креативного визуально-пространственного мышления (нагдядно-образного мышления без вербализации его продуктов), связанные с субъективно-творческой учебно-исследовательской деятельностью студента, с процессом решения нестандартных креативных задач инженернографических дисциплин, не всегда сопоставимы с условиями и методами традиционного обучения. Деятельностно-компетентностный подход к развитию творческого технического мышления приводит к необходимости разработки оптимальной системы дидактических - 108 - условий, методов и средств формирования творческого потенциала как междисциплинарной ключевой компетенции студента. Архитектура индивидуальных траекторий обучения, с целью развития креативного визуально-пространственного мышления студента, может быть основана на синергетически-обусловленной общности дидактических единиц общепрофессиональных дисциплин. Таким образом, выстраивается системно-синергетический метод формирования творческого потенциала студента в процессе овладения общепрофессиональными компетенциями на первой стадии обучения.

Практический опыт преподавания дисциплин: «Начертательная геометрия», «Инженерная графика», «Горная геометрия», «Архитектура зданий и сооружений», «Основы маркшейдерского дела», «Фотограмметрия», «Планирование и развитие горных работ», с учетом общественной значимости инженерного образования, индивидуально-ценностного отношения к студентам, их развитию и становлению, а также научно-педагогические изыскания в области развития творческих способностей студентов, стали основанием в определении концептуального решения проблемы формирования творческого потенциала студента технического вуза на первой стадии обучения:

-

1. В основе формирования творческого потенциала выпускника технического вуза в процессе овладения профессиональными компетенциями находятся социально-природные и научно-технические ценности, передаваемые каждому новому поколению.

-

2. Формирование творческого потенциала студента на первой стадии обучения как ключевой междисциплинарной компетенции основано на развитии творческого технического мышления и его важнейшей составляющей – нестандартного, креативного визуальнопространственного мышления студента.

-

3. Развитие нестандартного, креативного визуально-пространственного мышления студента детерминировано индивидуализацией проблемно-ориентированного обучения и обусловлено возрастной сензитивностью к графическим объектам и геометрическим образам в многообразии их функционально-символических и традиционно-значимых проявлений.

-

4. Системно-синергетический метод развития творческого технического мышления студента основан на использовании дидактического ресурса междисциплинарных связей инженерно-графических дисциплин в блоке общепрофессиональных дисциплин и рассматривается как процесс овладения междисциплинарными общепрофессиональными компетенциями.

-

5. Создание дидактически-оптимальных и психологически-комфортных условий формирования творческого потенциала студента на первой стадии обучения предполагает: индивидуальные траектории проблемно-ориентированного обучения; интерактивные формы передачи знаний; профессионализм преподавателя; редуцирование схем обратной связи; творческое взаимодействие преподавателя (тьютера) и студента, обретение опыта субъективнотворческой учебно-исследовательской деятельности.

-

6. Эффективность развития нестандартного, креативного визуально-пространственного мышления студента средствами начертательной геометрии и инженерной графики на первой стадии обучения (I–II курсы) экспериментально подтверждается критериями развития творческого технического мышления и показателями уровней субъективно-творческих достижений в решении нестандартных и прикладных задач формообразования и моделирования с использованием проектных методов и приемов научно-технического творчества.

-

7. Эффективность развития творческого технического мышления студента в процессе овладения общепрофессиональными междисциплинарными компетенциями в «Компетентност-ной модели непрофильной творческой подготовки» рассматривается как пространственногеометрический феномен формирования творческого потенциала студента технического вуза.

Ссылки:

-

1. URL: http://www.rae.ru/monographs/61-2394

-

2. URL: http://thisisme.ru/content/kompetentnost-kompetentsiya-kvalifikatsiya

-

3. Зинглер А., Хьелл Ю. Теории личности. М., 2007.

-

4. Рынин Н.А. Сборник задач по начертательной геометрии. Петроград, 1923.

-

5. Столяренко Л.Д., Столяренко В.Е. Психология и педагогика для технических вузов. Ростов н/Д, 2004.

Список литературы Профессиональные компетенции в модели непрофильной творческой подготовки студента технического вуза

- URL: http://www.rae.ru/monographs/61-2394

- URL: http://thisisme.ru/content/kompetentnost-kompetentsiya-kvalifikatsiya

- Зинглер А., Хьелл Ю. Теории личности. М., 2007.

- Рынин Н.А. Сборник задач по начертательной геометрии. Петроград, 1923.

- Столяренко Л.Д., Столяренко В.Е. Психология и педагогика для технических вузов. Ростов н/Д, 2004.