Профессиональные знания сотрудников аптек при оказании фармацевтической помощи пациентам с диагностированными цефалгиями

Автор: Гришин А.И.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Фармакология, клиническая фармакология

Статья в выпуске: 4 т.17, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценить уровень знаний фармацевтических работников (провизоров и фармацевтов) в области фармакотерапии цефалгий при оказании фармацевтической помощи посетителям аптек с ранее диагностированными цефалгиями. Материал и методы. Проведено фармакоэпидемиологическое исследование, основанное на анкетировании 153 фармацевтов и провизоров (г. Саратов) с использованием специально разработанной авторской анкеты, включающей паспортную часть (социально-демографические характеристики), вопросы, связанные с профессиональным статусом, а также вопросы с развернутой формой ответа по теме исследования. Результаты. В случае мигрени подавляющее большинство рекомендаций специалистов было рациональным (триптаны, анальгетики). Большая часть специалистов (81,7%) не смогла дать никаких рекомендаций по терапии лекарственно-индуцированной головной боли, оставшиеся рекомендации (18,3%) были частично верные. Не смогли рекомендовать что-либо 79,7% респондентов в случае с кластерной головной болью, только 8,5% дали рациональные рекомендации (кислород, триптаны). Более половины рекомендаций в случае с тригеминальной невралгией были рациональны (названы противоэпилептические средства). Заключение. Низкий уровень знаний о принципах терапии некоторых типов головной боли говорит необходимости совершенствования профессиональных знаний фармацевтов в данной области: обучение специалистов и повышение квалификации позволят улучшить качество оказываемой фармацевтической помощи.

Аптека, головная боль, мигрень, фармацевт, цефалгия

Короткий адрес: https://sciup.org/149140133

IDR: 149140133 | УДК: 615.15+616.857

Текст научной статьи Профессиональные знания сотрудников аптек при оказании фармацевтической помощи пациентам с диагностированными цефалгиями

-

1Введение. Под ЭШУ подразумевается класс устройств, принцип действия которых основан на воздействии электрического тока определенных технических параметров на живые ткани организма. ЭШУ разделяют на три типа: контактные, дистанционные и защитные (применяются для заграждения территорий). Основной действующий фактор в ЭШУ — импульсный ток. Данные устройства могут применяться как в целях самообороны, так и для различных ситуаций правоохранительными органами для отражения нападения, пресечения преступления, задержания и прочего на основании действующего российского федерального законодательства (федеральные законы: «Об оружии», «О полиции» [ст. 21 п. 2], «О войсках национальной гвардии Российской Федерации»). Количество конструктивных новшеств и моделей ЭШУ в последнее время имеет тенденцию к увеличению. В основном это связано с повышением эффективности таких устройств, в связи с чем проблема обеспечения безопасности и уменьшения наносимого вреда здоровью человека является первостепенной и определяющей относительно их применения. Каждое новое устройство должно пройти медико-биологические исследования с целью изучения возможного неблагоприятного влияния на живой организм.

В исследованиях по изучению биологического действия электрического тока представлены следующие результаты: при прохождении через организм действие тока имеет сложный характер и оказывает комплексное действие: биологическое, электрохимическое, электротермическое и электромеханическое [1–8]. При воздействии ЭШУ наблюдаются изменения в сердечно-сосудистой, дыхательной, нейроэндокринной, нейромышечной системах [9–12], а также могут возникать повреждения на поверхности кожи [13]. В литературных данных показано, что описанные изменения в различных системах зависят от параметров электрического тока [1, 10, 12].

В медико-биологических исследованиях должны быть проверены такие параметры тока, как частота, количество импульсов в пачке, длительность импульсов, мощность и так далее, то есть те параметры вновь разрабатываемых и модернизируемых ЭШУ, которые определяют биологическое действие этих устройств. В первую очередь это необходимо, чтобы избежать возможного риска влияния на здоровье при применении этих изделий.

Цель — оценить в экспериментах на кроликах биоэффекты двух образцов ЭШУ с новыми, ранее не изученными, параметрами электрического тока.

Материал и методы. Исследования проведены на 70 здоровых половозрелых кроликах породы со-

ветская шиншилла весом 2,5–3 кг (60 — эксперимент, 10 — контроль). Эксперименты осуществлялись в соответствии с Европейской конвенцией о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях (1986), ГОСТ 33215–2014 и ГОСТ 34088–2017. Исследования одобрены этическим комитетом при ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России (протокол № 22-1 от 21.12.2017).

Воздействующий фактор — электрический ток двух однотипных образцов ЭШУ (образцы 1 и 2) при длительности воздействия 3 сек. Технические параметры изделия в диапазонах: средняя мощность на нагрузке 1 кОм (Вт): <10; напряжение искрового разряда на электродах (кВ): 70–80; частота повторения импульсов (Гц): 168,0–169,3; длительность импульса (мксек): 13,2–13,4.

Методика исследования включала три серии экспериментов для каждого из образцов:

Первая серия — воздействие ЭШУ на заднюю поверхность шеи мягко фиксированного биообъекта (расстояние между электродами 4 см).

Вторая серия — воздействие ЭШУ на заднюю поверхность шеи (расстояние между электродами 4 см), животное находилось в свободном поведении.

Третья серия — воздействие ЭШУ на заднюю поверхность грудной клетки (расстояние между электродами 9 см), животное в свободном поведении.

В каждой серии экспериментов наблюдали за реакцией нервно-мышечной системы, двигательной активностью, состоянием кожных покровов в месте приложения электродов. В первой серии записывали электрокардиограмму и пневмограмму в течение 5 мин до воздействия и 15 мин после воздействия. Количество животных в каждой серии — 10 особей. Шерсть в области прикрепления электродов выстригалась. Электрокардиограммы и пневмограммы регистрировали с помощью программно-аппаратного комплекса для лабораторных животных КОКС-2 (ООО «МКС», Россия). Клинико-физиологические проявления оценивали визуально, длительность регистрировали с помощью секундомера. В группе контроля проводилось ложное воздействие ЭШУ при мягкой фиксации животного к станку. Регистрация показателей велась в те же временные промежутки, что и в опытных группах.

Результаты экспериментов обработаны с применением методов математической статистики с использованием компьютерной программы Statistica 10. Для описания всех количественных данных изначально определен характер распределения и его соответствие закону нормального распределения. Для этого использованы методы построения гистограмм, расчет и интерпретация критерия нормальности Шапиро — Уилка. Так как в данном исследовании распределение полученных данных близко к нормальному, то характеристика центральной тенденции осуществлена при помощи средней арифметической величины, а вариабельность данных — при помощи стандартного отклонения (в работе представлено в формате M±SD). Определение уровня статистической значимости различий до и после воздействия в различные периоды проводилось при помощи расчета и оценки критерия Стьюдента. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05.

Результаты. При действии ЭШУ у 100% животных отсутствуют признаки повреждения кожи (ожоги, покраснения, отеки) от импульсного электрического тока данных образцов ЭШУ.

Наблюдение в течение 15 мин после воздействия у фиксированных кроликов показало нарушение частоты дыхания и частоты сердечных сокращений. Нарушения частоты сердечных сокращений сводились к тахикардии, которая могла сменяться брадикардией. При воздействии образца 2 отмечались статистически значимые изменения относительно фоновых значений по критерию Стьюдента для зависимых выборок (табл. 1). Система дыхания реагировала в основном увеличением частоты дыхания (табл. 2).

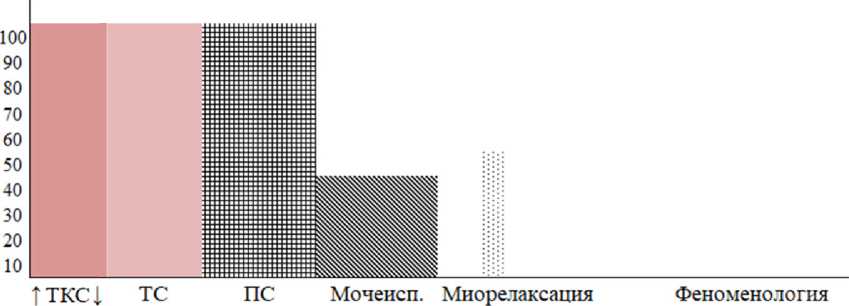

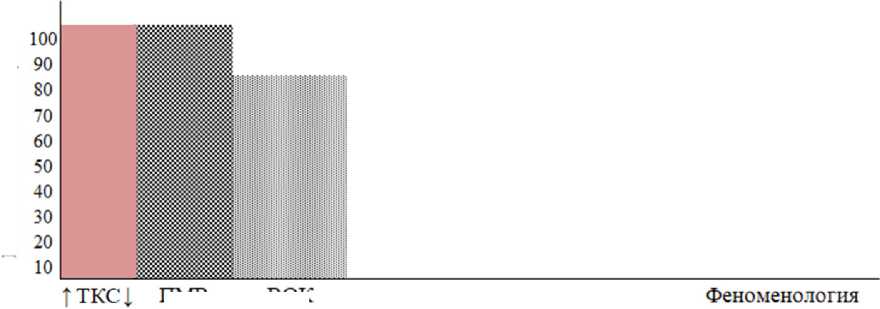

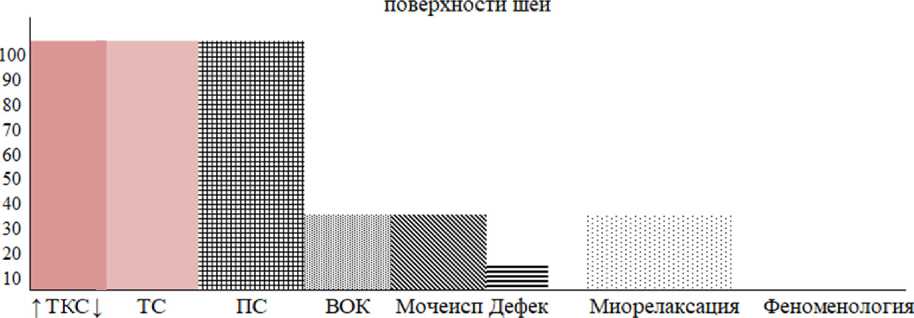

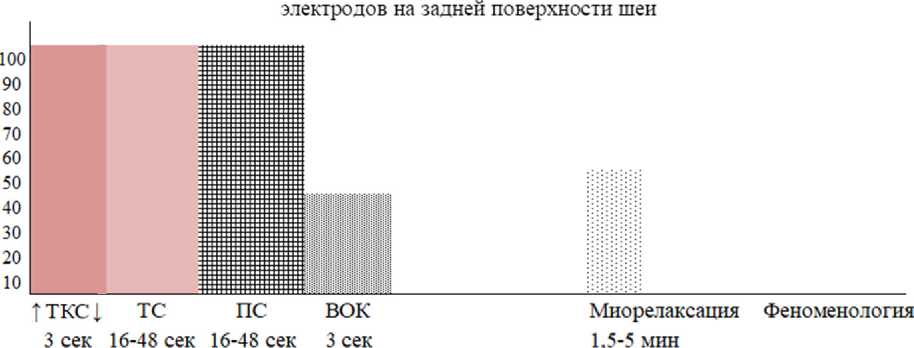

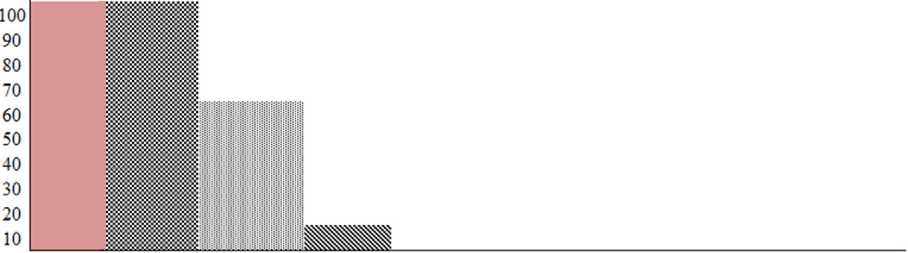

При воздействии каждого из образцов на область шеи у всех животных наблюдались тонико-клонические судороги, которые были выражены как у фиксированных, так и находящихся в свободном поведении животных (рис. 1, 2). После прекращения воздействия в первой серии судороги переходили в тоническую фазу, длительностью 19,5±4,2 сек при воздействии образцом 1 и 20,2±2,9 сек при воздействии образцом 2. При этом отмечалось отсутствие реакции при проверке корнеального рефлекса, что свидетельствует о потере сознания. После тонических судорог у животных наблюдалась мышечная атония (миорелаксация) длительностью до 14 мин (при воздействии образцом 1 у 20%, при воздействии образцом 2 — у 30%). Во второй серии эксперимента у животных после прекращения воздействия наблю- дались тонические судороги продолжительностью 21,9±4,5 сек (образец 1) и 27,6±8,3 сек (образец 2). Миорелаксация наблюдалась у 50% животных после воздействия образцом 1 и 2 длительностью до 5 мин. В третьей серии в момент воздействия отмечали тонико-клонические судороги, сразу после прекращения которых возникало психомоторное возбуждение у 100% животных, длительностью 12,6±3,7 сек при воздействии образцом 1 и 12,0±7,3 сек при воздействии образцом 2.

Описанные изменения наблюдались в течение 15 мин после воздействия. Последующее наблюдение за кроликами в течение двух недель не выявило каких-либо значимых изменений в состоянии организма.

В группе контроля при ложном воздействии значимых изменений в различные периоды частоты сердечных сокращений и частоты дыхания не отмечалось, судорожных и других проявлений не было.

Обсуждение. В литературе описаны биоэффекты ЭШУ с различными параметрами [9–13], которые могут приводить к нарушениям нормальной жизнедеятельности живого организма. Это связано с параметрами сильного тока как основного действующего фактора ЭШУ Создание новых образцов ЭШУ направлено на минимизацию вредного действия электрического тока. Каждый новый образец ЭШУ требует самостоятельного экспериментального изучения.

В нашей работе изучали действие двух новых образцов ЭШУ с новой комбинацией параметров тока. Результаты исследований конкретно данных образцов в литературе не описаны и в настоящей работе представлены впервые. Сравнение полученных результатов с результатами ранее проведенных медико-биологических исследований других подобных образцов [10-12] показало отсутствие больших различий в их биологическом действии, что свидетельствует об однотипности реакций животных на электрическое воздействие таких средств, вызывающих

Таблица 1

Показатели частоты сердечных сокращений в различные периоды ( М±SD ), ударов в минуту

|

Группа |

Фон |

После воздействия через период |

|||||

|

10–20 сек |

2 мин |

3 мин |

5 мин |

10 мин |

15 мин |

||

|

Образец 1 |

279,9± 33,0 |

289,2±69,7 |

265,2±57,2 |

267,8±48,5 |

279,7±52,3 |

273,6±40,8 |

275,9± 31,0 |

|

Образец 2 |

279,5±36,9 |

319,0±45,7* |

319,5±38,2* |

319,9±41,1* |

317,1±41,3* |

307,3±41,8 |

278,3±35,2 |

|

Контроль |

274,0±34,8 |

275,3±34,2 |

270,0± 31,0 |

269,0±33,1 |

272,2±30,8 |

270,5±31,8 |

276,1±32,7 |

П р и м еч а н и е : * — имеются значимые различия относительно фона ( p <0,05 по t -критерию Стьюдента для зависимых выборок).

Частота дыхания в различные периоды ( М±SD ), ударов в минуту

Таблица 2

|

Группа |

Фон |

После воздействия через период |

|||||

|

10–20 сек |

2 мин |

3 мин |

5 мин |

10 мин |

15 мин |

||

|

Образец 1 |

113,5±40,4 |

157,2±22,4* |

128,4±22,1 |

132,9±28,0 |

146,5±36,2* |

168,1±37,8* |

113,9±42,3 |

|

Образец 2 |

115,6± 39,9 |

151,3±42,3 |

134,8±39,3 |

136,0±48,1 |

140,3±43,6 |

135,3±45,4 |

124,5±42,6 |

|

Контроль |

120,8±50,6 |

126,5±27,9 |

129,3±33,4 |

132,7±50,0 |

115,5±38,2 |

125,3±48,6 |

122,1±48,4 |

Примечание: ' — имеются значимые различия относительно фона ( p <0,05 по t -критерию Стьюдента для зависимых выборок).

Образец № 1

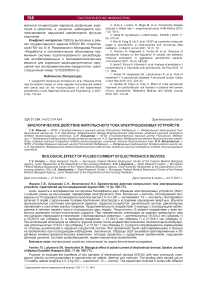

:сированных кроликов п] задней поверхности шеи

Количество животных, % Количество животных, % Количество животных, %

ТТКС| 3 сек

Миорелаксация

3-14 мин

Схема реакции по группе кроликов в условиях свободного поведения при аппликации электродов на задней поверхности шеи

3 сек 15-30 сек 15-30 сек

15 с - 5 мин

Схема реакции по группе кроликов в условиях свободного поведения при аппликации электродов на области грудной клетки

ПМВ

ВОК

8-19 сек

2-15 сек

Рис. 1. Схема реакции по группе кроликов на воздействие электрошоковым устройством (образец 1) при различной аппликации электродов:

↑ ↓ — период воздействия; ТКС — тонико-клонические судороги, ТС — тонические судороги, ПС — потеря сознания, ПМВ — психомоторное возбуждение, ВОК — вокализация

Образец № 2

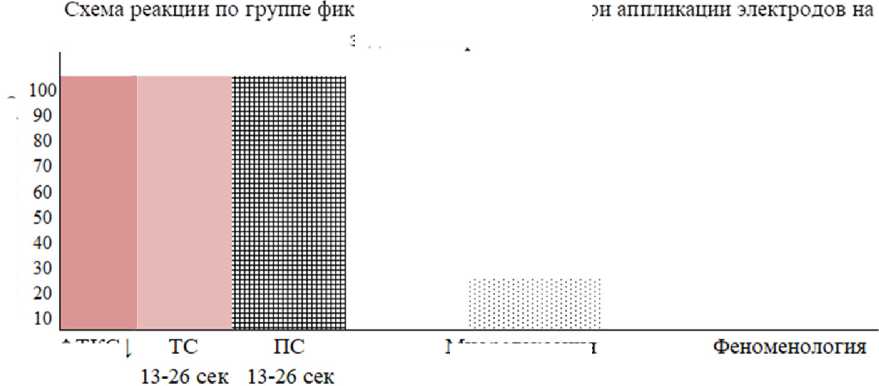

Схема реакции по группе фиксированных кроликов при аппликации электродов на задней

Количество животных, % Количество животных, % Количество животных, %

20 С - 14 МИН

3 сек 18-26 сек 18-26 сек 1-3 сек

Схема реакции по группе кроликов в условиях свободного поведения при аппликации

Схема реакции по группе кроликов в условиях свободного поведения при аппликации электродов на области грудной клетки

^ТКС1 ПМВ ВОК Мочеисп Феноменология

3 сек 2-30 сек 2-17 сек

Рис. 2. Схема реакции по группе кроликов на воздействие электрошоковым устройством (образец 2) при различной аппликации электродов:

↑ ↓– период воздействия; ТКС — тонико-клонические судороги, ТС — тонические судороги, ПС — потеря сознания, ПМВ — психомоторное возбуждение, ВОК — вокализация кратковременные судорожные реакции, нарушение в системе дыхания, сердечно-сосудистой и мышечной системах.

Проведенная работа показывает однотипность реакций, характерных для ЭШУ, и говорит о возможности использования новых образцов ЭШУ в практике.

Заключение. В результате исследований установлено, что у животных при аппликации электродов на задней поверхности шеи или грудной клетке электроимпульсы в момент воздействия вызывают развитие тонико-клонических судорог. После прекращения воздействия при расположении электродов на задней поверхности шеи тонико-клонические судороги переходят в тоническую фазу с потерей сознания, а при аппликации электродов на грудной клетке — развивается психомоторное возбуждение. Указанные явления носят обратимый и кратковременный характер.

Изменения в сердечно-сосудистой системе и системе дыхания заключались в появлении нарушения частотных характеристик, что длилось не более 10 мин после воздействия. В течение последующего двухнедельного наблюдения выявленные при исследовании клинико-физиологические эффекты не проявлялись.

Список литературы Профессиональные знания сотрудников аптек при оказании фармацевтической помощи пациентам с диагностированными цефалгиями

- Osipova VV. Primary headaches: diagnosis and treatment. Methodic recommendations. Moscow, 2017; 27 p. Russian (Осипова В. В. Первичные головные боли: диагностика и лечение: метод. рекомендации. М., 2017; 27 с.).

- World Health Organization. Headache disorders. URL: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/head-ache-disorders (14 March 2021).

- Dryomova NB, Ovod AI, Litvinova TM. Pharmaceutical care: term and concept. Farmaciya 2005; (2): 37-45. Russian (Дремова Н. Б., Коржавых Э. А., Литвинова Т. М. Фармацевтич еская помощь: термин и понятие. Фармация 2005; (2): 37—45).

- Petrov AG. Development and implementation of pharmaceutical care as an importmant aspect of professional activity of pharmaceutical workers. Medicine in Kuzbass 2014; 13 (3): 10—16. Russian (Петров А. Г. Развитие и внедрение фармацевтической помощи — важнейший аспект профессиональной деятельности фармацевтического работника. Медицина в Кузбассе 2014; 13 (3): 10—16).

- Cochran WG. Sampling techniques. 2nd edition. N. Y.; L.; Sydney: John Wiley & Sons, 1963; 413 p.

- On Approval of the Rules for Good Pharmacy Practice of Medicinal Products for Medical Use: Order of the Ministry of Health of the Russian Federation No. 647n dated August 31, 2016. Russian (Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения: приказ Минздрава России №647н от 31 августа 2016 г. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Docu-ment/View/0001201701090003 (дата обращения: 14.03.2021)).

- European principles of management of common headache disorders in primary care. URL: https://painrussia.ru/up-Ioad/iblock/46f/46fa1e93c1820edb8d6ceb858cd513c9.pdf (14 March 2021).

- Osipova VV, Filatova YeG, Artemenko AR, et al. Diagnosis and treatment of migraine: Recommendations of the Russian experts. Journal of Neurology and Psychiatry 2017; 12 (4): 4-14. Russian (Осипова В. В., Филатова Е. Г., Артеменко А. Р и др. Диагностика и лечение мигрени: рекомендации российских экспертов. Журнал неврологии и психиатрии 2017; 12 (4): 4-14). DOI: 10.17116/jnevro20171171228-42.

- Reshetko OV, Grishin AI. Innovative drugs for the treatment of primary headaches: migraine. Good Clinical Practice 2019; (2): 95-104. Russian (Решетько О. В., Гришин А. И. Инновационные лекарственные препараты для терапии первичных головных болей: мигрень. Качественная клиническая практика 2019; (2): 95-104). DOI: 10.24411/2588-0519-2019-10077.

- Osipova VV, Golubeva VV. Drug abuse in patients with chronic headache. Medical Council 2013; (1): 74-81. Russian (Осипова В. В., Голубева В. В. Проблема лекарственного абузуса у пациентов с хроническими формами головной боли. Медицинский совет 2013; (1): 74-81.) DOI: 10.21518/2079-701X-2013-1-2-74-81.

- Yakhno NN, ed. Guidelines for the diagnosis and treatment of neuropathic pain. URL: https://painrussia.ru/%D0%BC% D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D 0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C. pdf(14 March 2021). Russian (Яхно Н. Н., ред. Методические рекомендации по диагностике и лечению невропатической боли. URL: https://painrussia.ru/%D0%BC% D0%B5%D1%82 %D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%20 %D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C.pdf(дата обращения: 14.03.2021)).

- Davydov OS, Yakhno NN, Kukushkin ML, et al. Neuropathic pain: clinical guidelines on the diagnostics and treatment from the Russian Association for the Studying of Pain. Russian Journal of Pain 2018; 58 (4): 5-41. Russian (Давыдов О. С., Яхно Н. Н., Кукушкин М. Л. и др. Невропатическая боль: клинические рекомендации по диагностике и лечению Российского общества по изучению боли. Российский журнал боли 2018; 58 (4): 5-41).

- Gusev EI, Konovalov AN, Gekht AB. Neurology. National guidance. Short edition. Moscow: GEOTAR-Media, 2018; 688 p. Russian (Гусев Е. И., Коновалов А. Н., Гехт А. Б. Неврология. Национальное руководство. Краткое издание. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018; 688 с.).