Профессор Лев Александрович Варшамов (к 120-летию со дня рождения)

Автор: Завьялов А.И.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Научные школы и памятные даты

Статья в выпуске: 1 т.12, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены биографические сведения о профессоре Л. А. Варшамове, отражающие его научно-практический вклад в развитие отечественной медицины и подготовку научно-педагогических кадров в Саратовском медицинском институте.

Биография, профессор л.а. варшамов, терапия

Короткий адрес: https://sciup.org/14918237

IDR: 14918237

Текст научной статьи Профессор Лев Александрович Варшамов (к 120-летию со дня рождения)

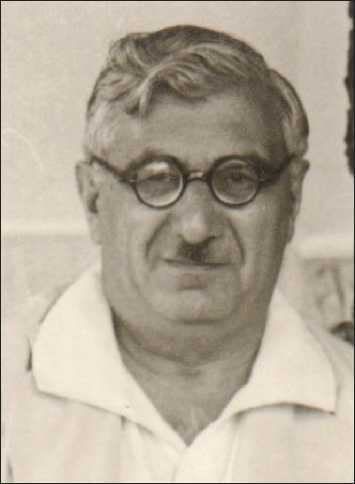

Исполнилось 120 лет со дня рождения Льва (Левона) Александровича Варшамова, одного из видных терапевтов Саратова, внесшего существенный вклад в развитие отечественной медицинской науки и практики середины ХХ столетия.

Л. А. Варшамов родился 20 декабря 1895 г. в Батуми в семье ветеринарного врача (коллежского асессора). Спустя несколько лет семья переехала в Тифлис (в настоящее время Тбилиси), где отец, Александр Абрамович, работал сверхштатным ветеринарным врачом при врачебном отделении Тифлисского губернского правления [1–3].

В 1909 г. Л. А. Варшамов начал учебу в 5-й Тифлисской мужской гимназии, успешно завершив ее в 1916 г., и в этом же году он поступил на медицинский факультет Императорского Николаевского университета (Саратов). Являясь студентом университета, работал братом милосердия в лазарете № 8 ГЗС, занимался оспопрививанием (1917), а затем трудился помощником санитарного врача [4].

20 декабря 1920 г. он успешно окончил университет, удостоился степени лекаря и был оставлен ор-

динатором факультетской терапевтической клиники, возглавляемой проф. О. Д. Крыловым [5].

В период эпидемии холеры в Саратове (1921) временно работал заведующим холерным бараком, располагавшимся на территории 1-й городской больницы. Будучи ассистентом кафедры факультетской терапии, активно занимался научной работой. В 1925–1928 гг. Л. А. Варшамов продолжал сочетать научно-педагогическую деятельность с практическими обязанностями врача-эксперта в губернской экспертной комиссии и заведующего терапевтическим отделением больницы водников; с 1928 по 1935 г. работал врачом в поликлинике партактива, а с 1935 г. — консультантом в медсанчасти НКВД.

В 1920-е гг. ученый опубликовал ряд основных научных трудов, посвященных вопросам сердечно-сосудистой патологии: «К вопросу о периферическом артериальном сердце» (1924), «О патогенезе грудной жабы» (1928) [6].

В 1930 г. Л. А. Варшамов в составе специальной бригады выезжал в Камышинский округ для работы по проведению коллективизации на селе и организации посевной кампании во вновь созданных колхозах.

Решением квалификационной комиссии Народного комиссариата здравоохранения (НКЗ) РСФСР от 27 апреля 1935 г. (протокол № 2 приказа НКЗ за

Профессор Лев Александрович Варшамов

№ 545 от 4 апреля 1935 г.) он утвержден в ученой степени кандидата медицинских наук по совокупности научных работ на основании постановления СНК СССР от 13 января 1934 г. № 79 «Об ученых степенях и званиях». В этом же году Л. А. Варшамов избран заведующим кафедрой пропедевтики внутренних болезней Саратовского медицинского института с обязательством выполнить и защитить докторскую диссертацию.

6 декабря 1935 г. Лев Александрович решением ВАК и НКЗ утвержден в ученом звании профессора (приказ по НКЗ № 2 от 4 января 1936 г.) [7].

Возглавив кафедру пропедевтики внутренних болезней, Л. А. Варшамов приложил немало усилий для приобретения оборудования и организации лаборатории, что позволило в дальнейшем создать благоприятные условия для педагогической и научной работы сотрудников. Одновременно расширилась клиническая база кафедры — с 30 до 90 коек.

Основным направлением в научной деятельности оставалось изучение вопросов сердечно-сосудистой патологии и иммунитета.

В конце 1930-х гг. на кафедре пропедевтики внутренних болезней под руководством Л. А. Варшамова и при консультировании академика А. А. Богомольца разрабатывались вопросы применения стимулирующих доз антиретикулярной цитотоксической сыворотки (АЦС) при неразрешившихся пневмониях и абсцессах легких, а также исследовалось терапевтическое действие АЦС при брюшном тифе. Результаты эффективности применения АЦС при различной патологии были опубликованы как на страницах периодической печати [8], так и в двух монографиях: «К вопросу о роли физиологической системы соединительной ткани в образовании гемолизинов» и «К вопросу о терапевтическом значении цитотоксической стимуляции физиологической системы соединительной ткани» (1939), последняя была представлена им в качестве диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Защита докторской диссертации Л. А. Варшамова состоялась 3 ноября 1939 г., а утверждена ВАК 11 января 1940 г.

В 1940-е гг. научная деятельность проф. Л. А. Вар-шамова и коллектива кафедры включала три направления: 1) изучение физиологической системы соединительной ткани и терапевтической эффективности АЦС при заболеваниях внутренних органов; 2) вопросы терапевтической патологии в период военного времени; 3) изучение заболеваний сердечно-сосудистой системы: гипертонической болезни, коронарной недостаточности и ревматизма.

В первые три года войны Лев Александрович был консультантом эвакогоспиталей терапевтического профиля, располагавшихся в Саратове, а затем с 1944 г. и до конца войны являлся главным терапевтом эвакогоспиталей Саратовской области.

Коллектив кафедры факультетской терапии Саратовского медицинского института. 1960-е годы. В центре — профессор Л. А. Варшамов

В 1944 г., после смерти заслуженного деятеля науки РСФСР проф. П. Н. Николаева, Л. А. Варшамов возглавил кафедру факультетской терапии лечебного факультета, которой заведовал до 1964 г.

В послевоенные годы под руководством проф. Л. А. Варшамова изучались вопросы состояния гемодинамики при гипертонической болезни (Б. С. Ли-нейкина), газообмен (Г. П. Животова), биохимические сдвиги (В. И. Баландина), сосудистые реакции (Ю. М. Иванов); при поражении печени — энергетический и фосфорный обмен (Н. А. Чербова, И. А. Якушева). Большое внимание Лев Александрович уделял вопросам ревматизма и коронарной патологии. Изучались функциональная патология печени при ревматизме (К. И. Емелина), серологическая диагностика этого заболевания (Г. К. Бутковский), некоторые показатели окислительно-восстановительных процессов при различных формах коронарной недостаточности (Н. Б. Каткова) [11, 12].

Лев Александрович успешно совмещал лечебную, научную и педагогическую деятельность с разнообразной общественной работой: постоянно поддерживал связь с органами практического здравоохранения; как главный терапевт Саратовского областного отдела здравоохранения, он оказывал методическую и консультативную помощь. Являлся членом Ученого совета МЗ РСФСР, членом Международной ассоциации терапевтов, соредактором отдела внутренних болезней БМЭ и членом редакционного совета журнала «Вопросы ревматизма», а с 1953 по 1965 г. — членом редколлегии журнала «Терапевтический архив», избирался членом правления Всесоюзного общества терапевтов. С 1943 до 1971 г. он бессменно возглавлял Саратовский филиал Всероссийского научного медицинского общества терапевтов. По его инициативе в 1959 г. в Саратове была организована и проведена II Поволжская конференция терапевтов. Кроме того, избирался членом президиума ХIII Всесоюзного съезда терапевтов (1947) и VI съезда терапевтов Украины (1948) [6].

Обобщив многолетний клинический опыт и обширные научные исследования, Л. А. Варшамов в 1956 г. на ХIV Всесоюзном съезде терапевтов выступил с обстоятельным докладом, посвященным коронарной патологии, где представил глубокий анализ клинических особенностей коронарной болезни сердца.

За большой научно-практический вклад в развитие медицинской науки и оказание высококвалифи- цированной врачебной помощи раненым и больным в период Великой Отечественной войны Лев Александрович награжден орденом Красной Звезды (1945) и медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За оборону Сталинграда» (1946), знаком «Отличнику здравоохранения» (1943).

За выдающиеся заслуги в деле развития здравоохранения, высшей школы и подготовку врачебных и научно-педагогических кадров в 1953 г. он удостоен ордена Ленина.

Под руководством Льва Александровича были выполнены и успешно защищены 2 докторские (Л. И. Фишер, В. В. Симагина) и более 20 кандидатских диссертаций. Перу ученого принадлежат более 200 научных работ, посвященных главным образом проблемам ревматологии, военно-полевой терапии и артериальной гипертензии [1].

Умер Л. А. Варшамов 4 сентября 1971 г. Похоронен в Саратове.

Авторский вклад : написание статьи, утверждение рукописи для публикации — А. И. Завьялов.

Список литературы Профессор Лев Александрович Варшамов (к 120-летию со дня рождения)

- Государственный архив Саратовской области (ГАСО). Ф. 3654. Оп. 1. Ед.хр. 116

- Лев Александрович Варшамов (к 70-летию со дня рождения). Терапевтический архив 1966; (3): 4

- Нуштаев И.A., Завьялов А.И. Варшамов Лев Александрович. В кн.: Саратовские ученые-медики: историко-биографические очерки. Саратов: Изд-во СГМУ, 2005; с. 63-64

- ГАСО. Ф. 3654. Оп.1. Ед.хр. 6

- ГАСО. Ф. 3654. On. 1. Ед.хр. 2

- Профессора и заведующие кафедрами Саратовского государственного медицинского университета (1909-2009)/под ред. проф. П. В. Глыбочко. Саратов: Изд-во СГМУ, 2008; 415 с.

- ГАСО. Ф. 3654. On. 1. Ед.хр. 13

- Варшамов Л.А. О терапевтическом действии антиретикулярной цитотоксической сыворотки при брюшном тифе. Медичнш журнал 1940; 9 (4): 1243-1251

- ГАСО. Ф. 3654. On. 1, Ед.хр. 30

- Попков B.M., Еругина M.B., Завьялов A.M., Мурылев В.Ю. Вклад сотрудников Саратовского медицинского института в совершенствование методов диагностики и лечение раненых и больных в эвакогоспиталях в период Великой Отечественной войны. Саратовский научно-медицинский журнал 2015; 11 (1): 7-11

- ГАСО. Ф. 3654. On. 1. Ед.хр. 111

- Развитие научной медицинской мысли в Саратове (1909-1989). Саратов: Изд-во СГУ, 1992; с. 54-55.