Профессор Третьяков и сотрудники кафедры нервных болезней - организаторы неврологической помощи в Саратове в годы Великой Отечественной войны

Автор: Яковлев Д.С., Колоколова Т.О., Колоколов О.В., Воскресенская О.Н., Юдина В.В., Колоколова A.M., Юдина Г.К., Лукина Е.В., Макаров Н.С.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Нервные болезни

Статья в выпуске: 1 т.16, 2020 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается вклад К. Н. Третьякова и сотрудников кафедры нервных болезней в организацию неврологической помощи в годы Великой Отечественной войны в Саратове. Анализируются материалы библиотеки Саратовского медицинского университета, архивов СГМУ, интернет-ресурсов.

Великая отечественная война, город саратов, кафедра нервных болезней, саратовский медицинский институт

Короткий адрес: https://sciup.org/149135428

IDR: 149135428 | УДК: 616.8:378.661(470.44)СГМУ]:929Третьяков«1941/1945»

Текст научной статьи Профессор Третьяков и сотрудники кафедры нервных болезней - организаторы неврологической помощи в Саратове в годы Великой Отечественной войны

-

1 В ведение. Великая Отечественная война, как глобальная катастрофа, повлияла на жизнь мирного населения: она сплотила людей, готовых защищать Родину. Многие медицинские работники были призваны как военнообязанные, многие отправились на фронт добровольцами. Каждый выпускник медицинского вуза должен был адаптироваться к новым условиям работы — оказанию медицинской помощи в военное время; каждый кафедральный сотрудник должен был обеспечить подготовку врачей, и совсем молодых, и уже опытных, ко всевозможным внештатным ситуациям, а при необходимости — возглавить оказание помощи фронтовикам и мирному населению.

С началом войны в 1941 г. произошло перераспределение сил и средств во всех вузах, коснулось

оно и кафедры нервных болезней Саратовского медицинского института: помещение клиники нервных болезней было переоборудовано в эвакогоспиталь, а изначально расположенные там кафедра и клиника базировались теперь в Первой городской клинической больнице. Значительно сократилось число сотрудников клиники: ведущие преподаватели отправлены служить в армейские полевые госпитали. Так, А. А. Землянская стала начальником нейрохирургической группы отдельной роты медицинского усиления (ОРМУ) санитарного формирования фронта; Е. С. Елецкий — начальником неврологического отделения военного госпиталя; А. И. Новорасов стал консультантом-неврологом местного эвакуационного пункта (МЭП); начальником медицинской службы психоневрологического госпиталя в Саратове служила М. Л. Малостовская (Абраменко); А. В. Ульянова являлась консультантом отдела эвакогоспиталей Саратова [1, 2].

Сотрудники кафедры нервных болезней, работавшие в годы Великой Отечественной войны ( слева направо ):

Землянская Анна Андреевна, ассистент кафедры нервных болезней, кандидат медицинских наук, майор медицинской службы, в годы Великой Отечественной войны — начальник нейрохирургической группы ОРМУ санитарного формирования фронта, награждена четырьмя орденами и шестью медалями;

Елецкий Евгений Семёнович, ассистент кафедры нервных болезней, кандидат медицинских наук, капитан медицинской службы, в годы Великой Отечественной войны — начальник неврологического отделения военного госпиталя №1651, награжден двумя медалями;

Новорасов Александр Иванович, доцент кафедры нервных болезней, кандидат медицинских наук, майор медицинской службы, в годы Великой Отечественной войны — консультант-невролог МЭП, награжден орденом и тремя медалями;

Малостовская Мира Львовна (Абраменко), ассистент кафедры нервных болезней, кандидат медицинских наук, в годы Великой Отечественной войны — начальник медицинской службы психоневрологического госпиталя Саратова

Несмотря на изменение служебных обязанностей сотрудников, кафедра не закрывалась и работала в прежнем режиме: была упорядочена организация учебного процесса, созданы новые учебные схемы, разработаны и растиражированы новые планы студенческих историй болезней, подготовлены диапозитивы и препараты головного и спинного мозга. Кафедральные сотрудники, не отправленные на фронт, оказывали помощь раненым и больным в военных госпиталях Саратова, а также труженикам тыла, госпитализированным в городские больницы. Эти обязанности они совмещали с учебной и методической деятельностью.

Когда в 1942 г. германские войска подступили к Сталинграду, Саратов стал прифронтовой госпитальной базой. Еще более напряженной в это время сделалась работа врачей клиники нервных болезней А. П. Съестовой, А. Н. Коноваловой, В. Н. Хомяковой, Р. М. Миленькой, Ф. Н. Степанова. Врач Ф. Н. Степанов, выполнял также функции председателя военно-врачебной комиссии в районном военкомате Саратова. Важную роль в бесперебойной работе отделения играли медицинские сестры, одной из них была Татьяна Гавриловна Су-етенкова, в последующем — старшая медицинская сестра клиники нервных болезней. Общими усилиями коллектива кафедры и клиники были созданы надлежащие условия для обследования и лечения больных и раненых [2, 3].

С каждым днем работать на кафедре становилось труднее: не хватало оборудования, помещений, кадров. Эти проблемы успешно решал руководитель кафедры и клиники нервных болезней профессор К. Н. Третьяков. Помимо этого, К. Н. Третьяков являлся консультантом психоневрологического госпиталя, эвакогоспиталей Саратова, а также других медицинских учреждений.

Научная тематика сотрудников кафедры и клиники была полностью подчинена главной задаче военного времени — совершенствованию оказания

Сотрудники клиники нервных болезней, работавшие в годы Великой Отечественной войны ( слева направо ):

Степанов Фёдор Николаевич, врач клиники нервных болезней, в годы Великой Отечественной войны — председатель военно-врачебной комиссии в районном военкомате Саратова;

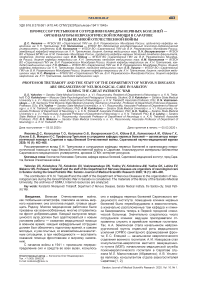

Суетенкова Татьяна Гавриловна, старшая медицинская сестра отделения взрослых клиники нервных болезней, в годы Великой Отечественной войны — медицинская сестра помощи раненым и больным. К. Н. Третьяковым совместно с А. М. Факторовичем была составлена и издана диагностическая таблица военных ранений периферических нервов, которая оказала неоценимую помощь врачам в диагностике и лечении этого частого и тяжелого вида военного травматизма. О диагностике и лечении травматических повреждений и заболеваний нервной системы военного времени сотрудники кафедры и клиники регулярно докладывали на конференциях нейрохирургического профиля в Саратове и других городах.

В научной работе кафедры акценты были сделаны еще на двух важных направлениях: изучении

Диагностическая таблица военных ранений периферических нервов (фрагмент)

патологии нервной системы и цереброспинальной жидкости (ЦСЖ). Профессор К. Н. Третьяков был известен как ведущий специалист в области ликворо-логии. Под его руководством сотрудники кафедры изучали проходимость содержащих ЦСЖ пространств. Был накоплен материал, позволивший по окончании войны описать симптомокомплекс Сильвиева водопровода. Кафедра нервных болезней одна из первых в нашей стране стала уделять внимание изменению температуры цереброспинальной жидкости, а также выяснению диагностического значения ее изменений при различных патологических состояниях нервной системы, отеке мозга и его оболочек, нейроинфекциях. Для измерения температуры церебральной жидкости профессором К. Н. Третьяковым и профессором Саратовского университета П. В. Голубковым

Сотрудники кафедры и клиники нервных болезней — участники Великой Отечественной войны ( слева направо ):

Кудряшова Галина Иосифовна, ассистент кафедры нервных болезней, в годы Великой Отечественной войны — заведующая отделением эвакогоспиталя №1304, награждена тремя медалями;

Зайцева Анна Фёдоровна, заведующая отделением взрослых клиники нервных болезней, в годы Великой Отечественной войны — врач-невролог в эвакогоспитале №5128, расположенном на базе клинического городка Саратова;

Солун Владимир Семёнович, врач отделения взрослых клиники нервных болезней, капитан медицинской службы, в годы Великой Отечественной войны — заведующий отделением эвакогоспиталя №2222 в Ленинграде, награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью

Константин Николаевич Третьяков, член-корреспондент АМН СССР, доктор медицинских наук, профессор, в годы Великой Отечественной войны — заведующий кафедрой нервных болезней был сконструирован и изготовлен специальный аппарат [4, 5].

К этому времени К. Н. Третьяков получил мировую известность как ученый, основатель нигерной теории паркинсонизма [6]. Занимаясь проблемой черепномозговой травмы, сотрудники кафедры дали подробное описание травматического коммоционного паркинсонизма. В психоневрологическом госпитале Саратова были выделены две палаты, в которых находились больные с травматическим паркинсонизмом. Травматический паркинсонизм развивался при тяжелом ушибе головного мозга, особенно часто возникал под действием взрывной волны. При этом заболевании отмечено сочетание симптомов, вызванных повреждением экстрапирамидной системы с признаками «диффузного» поражения головного мозга с преобладанием вегетативных и психических нарушений.

При ушибе головного мозга сотрудниками клиники описан особый синдром «мимическая атаксия невротиков» как проявление «травматической истерии» и обоснована терапия этого страдания.

Константин Николаевич был востребован как эксперт и руководитель. С 1943 г. К. Н. Третьяков являлся членом Ученых Советов Министерства здравоохранения РСФСР и Центрального нейрохирургического института (ныне — ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко»). Его научная деятельность была высоко оценена коллегами: в октя- бре 1945 г. на второй сессии общего собрания АМН СССР он был избран членом-корреспондентом академии [5, 7].

По окончании войны опыт сотрудников кафедры был обобщен. В период с 1945 по 1951 г. под руководством К. Н. Третьякова издан ряд монографий и сборников трудов. Среди них: «Диагностическая таблица военных ранений периферических нервов» (Саратов, 1949); «Труды кафедры нервных болезней Саратовского медицинского института» (Саратов, 1948); «Краткий терапевтический справочник», раздел «Нервные болезни», глава 15 (Саратов, 1951).

Помимо этого, незадолго до и вскоре после окончания войны были защищены несколько кандидатских диссертаций, среди диссертантов: А. А. Землянская «К учению о травматизме спинного мозга» (1939); Е. С. Елецкий «Locus cocruleus в нормальных и патологических состояниях» (1946); М. Т. Малкина «Меркузал — как новое осмотерапевтическое средство лечения эпилепсии и острой хореи» (1950).

После демобилизации и расформирования госпиталей возвратились из Советской армии и приступили к прежней работе ассистенты А. А. Землянская, А. И. Новорасов, Е. С. Елецкий, М. Л. Малостовская (Абраменко) и врачи: А. Ф. Зайцева работала врачом-неврологом в эвакогоспитале на базе клинического городка Саратова; Г. И. Кудряшова была заведующей хирургическим отделением эвакогоспиталя №1304. В клинику пришли новые сотрудники, участвовавшие в Великой Отечественной войне: М. Д. Поповьян в военные годы служила начальником хирургического отделения армейского госпиталя; В. С. Солун — заведующим отделения эвакогоспиталя №2222 в Ленинграде [1–3].

С завершением Великой Отечественной войны не закончилась военная тематика в научной и лечебной деятельности сотрудников кафедры и клиники. И в послевоенные годы они исследовали различные посттравматические синдромы, уточняли методы их лечения. Для изучения вопросов военного травматизма привлекались врачи клиники, слушатели военного факультета, студенты.

Константин Николаевич Третьяков, заведовавший кафедрой нервных болезней Саратовского государственного медицинского института в 1931–1956 гг., принял руководство отделениями в нейрохирургических госпиталях, возглавил неврологическую помощь управления эвакогоспиталей в Саратове. Распространенность ранений периферических нервов с характерной мультифокальностью поражения и тяжестью последствий военной травмы поставила перед профессором Третьяковым задачу оперативного и наглядного обобщения имеющегося клинического опыта. В сентябре 1946 г. К. Н. Третьяков доложил на Сталинградской межобластной научной конференции об успехах лечения ранений центральной и периферической нервной системы по итогам работы госпиталей Саратова.

Практическая значимость деятельности профессора, доктора медицинских наук К. Н. Третьякова в тяжелые военные годы снискала высокую оценку руководства партии и государства: в 1943 г. он был награжден медалью «За оборону Сталинграда», орденом «Знак Почета» за подготовку медицинских кадров для фронта и активную лечебную работу госпиталях. В 1945 г. вручены медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [5, 7–9].

Заведующие кафедрой нервных болезней — участники Великой Отечественной войны ( слева направо ):

Ульянова Анна Васильевна, профессор, доктор медицинских наук, заведующая (1956-1974) кафедрой нервных болезней;

Поповьян Мария Дмитриевна, профессор, доктор медицинских наук, заведующая (1974-1980) кафедрой нервных болезней;

Сидельников Юрий Трофимович, доцент, кандидат медицинских наук, заведующий (1974-1979) кафедрой нервных болезней лечебного факультета;

Молчанов Виктор Владимирович, доцент, кандидат медицинских наук, заведующий (1980-1983) кафедрой нервных болезней лечебного факультета

Заслуги К. Н. Третьякова в военный период официально признаны научным сообществом СССР: избранный в 1945 г. членом-корреспондентом Академии медицинских наук СССР, в 1948 г. он стал членом Правления Всесоюзного общества невропатологов и психиатров.

Ученики К. Н. Третьякова, активные участники организации и оказания медицинской помощи в годы войны, последовательно возглавляли кафедру нервных болезней после смерти учителя.

Профессор, доктор медицинских наук Ульянова Анна Васильевна, в годы Великой Отечественной награжденная орденом «Знак Почета» и двумя медалями за труд в качестве консультанта отдела эвакогоспиталей Саратова, руководила кафедрой после смерти профессора Третьякова с 1956 по 1974 г.

Анна Васильевна продолжила работу по изучению ЦСЖ, в круг ее научных интересов входили цереброваскулярные заболевания и травма нервной системы. Серьезное научно-практическое значение имеют работы А. В. Ульяновой, посвященные изучению инфекций нервной системы, ею были описаны редкие формы полиомиелита взрослых и малой хореи.

Благодаря активной деятельности А. В. Ульяновой в Саратовской области созданы городские неврологические отделения в Балакове, Энгельсе и Балашове. Возглавляя кафедру нервных болезней, Анна Васильевна сохраняла и преумножала традиции коллектива, созданные ее учителем К. Н. Третьяковым.

Профессор, доктор медицинских наук Мария Дмитриевна Поповьян, преемница А. В. Ульяновой, во время войны служила в звании капитана медицинской службы начальником хирургического отделения армейского госпиталя. Награждена двумя боевыми орденами Отечественной войны и шестью боевыми медалями.

Во времена заведования Марией Дмитриевной кафедра продолжала изучение ЦСЖ, травм нервной системы, цереброваскулярной патологии, особое внимание сотрудники стали уделять наследственной патологии нервной системы.

В 1978 г. сформировано большое неврологическое отделение в новой 9-й городской больнице Саратова. Для организации высококвалифицированной работы понадобилась методическая и научная помощь, поэтому на базе 9-й городской больницы открылась новая кафедра нервных болезней лечебного факультета.

С тех пор кафедра нервных болезней разделена на две самостоятельные кафедры: педиатрического и лечебного факультетов. Кафедрой педиатрического факультета, оставшейся на базе Клинического городка, до 1980 г. заведовала профессор Мария Дмитриевна Поповьян.

Кафедру нервных болезней лечебного факультета возглавил доцент, кандидат медицинских наук Юрий Трофимович Сидельников. Фронтовик, в годы Великой Отечественной войны он служил бойцом ансамбля восьмого авиационного корпуса РККА, был награжден тремя медалями.

Ю. Т. Сидельников был инициатором применения глюкокортикоидных гормонов в остром периоде мозгового инсульта, на основе своих научных исследований обосновав показания к их применению. Впервые стал применять антикоагулянты в лечении ишемических инсультов, разработал показания, противопоказания и методику их применения. Внезапная смерть в ноябре 1979 г. оборвала его планы развития новой кафедры.

В 1980–1983 гг. кафедрой нервных болезней педиатрического факультета заведовал Виктор Владимирович Молчанов, доцент, кандидат медицинских наук. В годы войны, будучи в звании сержанта авиамехаником 55-го Красноармейского бомбардировочного авиационного полка, он участвовал в боях с 1942 г. под Ленинградом и в Заполярье, встретил весну 1945 г. на Одере, дошел до Берлина, а затем принял участие в разгроме японской армии в Маньчжурии. Виктор Владимирович награжден орденом Красной Звезды и четырьмя медалями. В период заведования В. В. Молчановым кафедра изучала две основные научные проблемы: вопросы эпидемиологии, этиологии, патогенеза, клиники и лечения наследственных нервно-мышечных заболеваний и цереброваскулярной патологии. В. В. Молчановым и Е. Э. Дубинской подготовлен справочник «Основные симптомы и синдромы поражения нервной системы у детей». Именно по представлению В. В. Молчанова в 1981 г. кафедре нервных болезней педиатрического факультета присвоено имя члена-корреспондента АМН СССР Константина Николаевича Третьякова [7–9].

В настоящее время кафедра неврологии по-прежнему гордо носит и чтит имя К. Н. Третьякова. В год 100-летия со времени опубликования К. Н. Третьяковым фундаментального труда «Патологическая анатомия черной субстанции с некоторыми выводами о патогенезе нарушений мышечного тонуса» состоялась Международная школа по расстройствам движений «Лечение расстройств движений: от знаний к опыту» с участием ученых из Великобритании, Израиля, Казахстана, Франции, Эстонии, российских городов (Москва, Санкт-Петербург, Астрахань, Киров, Нижний Новгород, Оренбург, Самара и Саратов).

Список литературы Профессор Третьяков и сотрудники кафедры нервных болезней - организаторы неврологической помощи в Саратове в годы Великой Отечественной войны

- Иванов P.P., Киричук В.Ф., Горчаков Л.Г. и др. Саратовский ордена Трудового Красного Знамени государственный медицинский институт. Саратов, 1989; 192 с.

- Глыбочко П.В., Елисеев Ю.Ю. Саратовские медики в годы Великой Отечественной войны. Саратовский научно-медицинский журнал 2005; 2(1): 5-9.

- Глыбочко П.В. Николенко В.Н., Попков В.М. и др. Клинической больнице №3 Саратовского государственного медицинского университета 80 лет. Саратов: Изд-во СГМУ 2006; 120 с.

- Молчанов В.В. История неврологической науки в г. Саратове. Саратов, 1982; 72 с.

- Поповьян M.Д., Молчанов В.В. Выдающиеся ученые Саратовского медицинского института: К. Н. Третьяков. Саратов, 1982; 48 с.

- Lees AJ, Selikhova М, Andrade LA, et al. The black stuff and Konstantin Nikolaevich Tretiakoff. Mov Disord 2008; 23 (6): 777-83.

- Попков B.M., Протопопов А.А., Колоколов О.В. и др. Путь длиною в сто лет: история развития неврологии в Саратове. Саратовский научно-медицинский журнал 2010; 8 (2): 357-64.

- Свистунов A.A., Бугаева И.О., Николенко В.Н. и др. История длиною в век: кафедры Саратовского государственного медицинского университета. Саратов: Изд-во СГМУ, 2009; 344 с.

- Свистунов А.А., Николенко B.H., Моррисон В.В. и др. Профессора и заведующие кафедрами Саратовского государственного медицинского университета 1909-2009 гг. Саратов: Изд-во СГМУ, 2008; 420 с.